Zur Vergewisserung

Vor zwei Jahren hatte es mich aufgewühlt, und ich habe diesen Teil der Geschichte nach dem Film im Fernsehen rekapituliert, aber an das Wort Brexit habe ich nicht gedacht, das gehört doch auf einen anderen Stern:

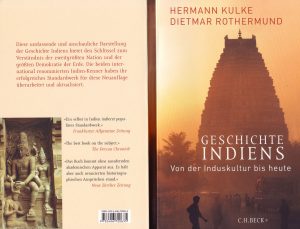

Die Teilung Indiens

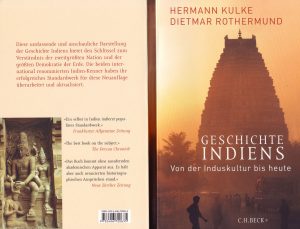

Das war 2017, dann rückte es wieder in den Hintergrund, bis ich dieses Buch im Schaufenster liegen sah, – ich muss mich wieder mehr mit Indien befassen!

Ich lese die Seiten über die „Loslösung“ Großbritanniens, die Gefahr der „Balkanisierung“, ich denke an die Gefahr, dass Europa wieder zerfallen könnte, an die inständigen Worte im Manifest von Bruno Latour. Nur keine Panik! Was bedeutet überhaupt Balkanisierung? Wikipedia hier!

Vorweg noch dies: wer war Wavell? Siehe hier. Und nun die einschlägigen Seiten aus der „Geschichte Indiens“:

Und dann, vor ein paar Tagen, schickt mir ein aufmerksamer Mensch per WhatsApp den Link zu „The New York Times“ und schreibt dazu: „Das ist zwar auf Englisch, aber unbedingt lesenswert als sehr dezidierte postkolonial-indische Perspektive auf den Brexit (als ironische Wiederkehr der katastrophal abgewickelten indischen Unabhängigkeit 1947).“ Und da saß ich nun und sagte mir, das muss ich genau wissen. Zumal mir das Buch von Pankaj Mishra „Aus den Ruinen des Empires“ – im Regal hinter mir – ein schlechtes Gewissen macht, ich bin drin steckengeblieben.

ALSO: Ich gehe aus von dem Artikel, den der Schriftsteller Pankaj Mishra jetzt in The New Yorker veröffentlicht hat. Die folgende Übersetzung ist zur schnellen Selbst-Verständigung verschriftlicht und nur als Provisorium festgehalten. Keine inhaltliche Gewähr, man halte sich im Zweifel an das englische Original hier. Was mich so fasziniert, ist das ungeschminkte Geschichtsbild, die rücksichtslose Zusammenschau der Dinge, die eben nicht durch Welten voneinander getrennt sind. Es ist unsere Gewohnheit, die an Schubladen festhält und an Epochenwechsel glaubt, obwohl die alten Geister unbeirrt fortwirken oder wieder aufstehen.

ZITAT (Übersetzung ohne Gewähr, für den Hausgebrauch JR)

Der Schriftsteller Paul Scott, der 1947 den katastrophalen Austritt Großbritanniens aus dem indischen Teil des Imperiums beschrieb, konstatierte, dass die Briten in Indien „dort anlangten, wo sie tatsächlich waren“, das heißt am Ende ihrer erhabenen Vorstellung von sich selbst. Scott war schockiert darüber, wie schnell und unbarmherzig die Briten, die Indien seit mehr als einem Jahrhundert regiert hatten, das Land der Fragmentierung und Anarchie überließen; wie Louis Mountbatten, den der rechtsgerichtete Historiker Andrew Roberts präzise als „verlogenen, intellektuell beschränkten Gauner“ bezeichnete, als letzter britischer Vizekönig Indiens über das Schicksal von rund 400 Millionen Menschen zu entscheiden hatte.

Großbritanniens Bruch mit der Europäischen Union erweist sich als ein weiterer Akt moralischen Verfalls unter den herrschenden Kräften des Landes. Die Brexiteers, die ein Phantom imperialer Stärke und Selbstständigkeit verfolgen, haben in den letzten zwei Jahren wiederholt ihre Hybris, Sturheit und Unfähigkeit gezeigt. Premierministerin Theresa May, die ursprünglich ein „Remainer“ war, hat sich in ihrer arroganten Verstocktheit bestätigt, indem sie dem Brexit einen offensichtlich unausführbaren Zeitplan vorgab und rote Linien festlegte, die die Verhandlungen mit Brüssel untergruben und ihren Deal dazu verdammten, im Parlament parteiübergreifend zu scheitern.

Ein solches Muster egoistischen und destruktiven Verhaltens der britischen Elite verblüfft heute viele Menschen. Es hat sich aber schon vor sieben Jahrzehnten beim kopflosen Exit Großbritanniens in Indien manifestiert.

Mountbatten [siehe hier], der in britischen Marinekreisen als „Master of Disaster“ verspottet wurde, war ein repräsentatives Mitglied einer kleinen Gruppe von britischen Bürgern der Ober- und Mittelklasse, aus denen die imperialen Herren von Asien und Afrika rekrutiert wurden. Miserabel ausgerüstet für ihre immensen Verantwortlichkeiten, waren sie dennoch durch Großbritanniens brutale imperiale Macht ermächtigt, in der Welt herumzustolpern, – einer Welt, von deren Reichtum und Subtilität, wie E. M. Forster in seinen „Notizen über den englischen Charakter“ schrieb, sie keinerlei Vorstellung hatten.

Forster machte für die politischen Missstände Großbritanniens die privat ausgebildeten Männer verantwortlich, die Nutznießer des elitären öffentlichen Schulsystems des Landes waren. Diese ewigen Schuljungen, deren „Gewicht in keinem Verhältnis zu ihrer Zahl steht“, sind sicherlich unter den Tories überrepräsentiert. Sie haben Großbritannien heute in seine schlimmste Krise gestürzt und seine inzestuöse und selbstsüchtig herrschende Klasse wie nie zuvor entlarvt.

Von David Cameron, der die Zukunft seines Landes in einem Referendum rücksichtslos ausgespielt hatte, nur um einige notorische Meckerköpfe seiner konservativen Partei zu isolieren, bis hin zu dem opportunistischen Boris Johnson, der auf den Brexit-Zug aufsprang, um sich den Sessel zu sichern, den der einstige Primeminister Winston Churchill vorgewärmt hatte. Und bis zum topmodischen, theatralischen Retro Jacob Rees-Mogg, dessen Fondsverwaltungsgesellschaft ein Büro innerhalb der Europäischen Union eingerichtet hat, die er zugleich vehement verachtet, hat die britische politische Klasse der Welt ein erstaunliches Schauspiel von verlogenen, intellektuell beschränkten Gaunern geboten.

Sogar ein Kolumnist für The Economist, ein Organ der britischen Elite, beklagt sich heute über „Oxford Chums“ [Kumpanei], die mit „Bluff statt Fachwissen“ arbeiten. „Großbritannien“, beklagt das Magazin letzten Monat, „wird beherrscht von einer selbstermächtigten Clique, in der die eigene Gruppenzugehörigkeit über Kompetenz , Selbstsicherheit über Fachwissen hinaus belohnt wird. Im Brexit hat die britische Chumokratie [Kumpelherrschaft] endlich ihr Waterloo gefunden.“

Für alle, die sich auf die britische Geschichte berufen, ist es eigentlich korrekter zu sagen, dass die Teilung – die ruinöse Exit-Strategie des britischen Empires – endlich zuhaus angekommen ist. In grotesker Ironie haben sich die Grenzen, die 1921 Irland, der ersten Kolonie Englands, auferlegt wurden, als der größte Stolperstein erwiesen, den die englischen Brexiteers auf ihrer Jagd nach imperialer Stärke vorfanden. Außerdem steht Großbritannien selbst vor der Teilung, wenn der Brexit, eine vorwiegend englische Forderung, erreicht wird und die schottischen Nationalisten ihre Forderung nach Unabhängigkeit erneuern.

Es ist ein Maß für den politischen Scharfsinn englischer Brexiteers, dass sie anfangs die schwankende irische Frage gar nicht beachteten und die schottische mit Verachtung straften. Irland war einst zynischerweise so aufgeteilt worden, dass sichergestellt war, dass die protestantischen Siedler in dem einem Teil des Landes die Anzahl der Katholiken übertrafen. Diese Aufteilung provozierte nun seit Jahrzehnten Gewalt und kostete Tausende von Menschenleben. Sie wurde 1998 teilweise entschärft, als ein Friedensabkommen die Notwendigkeit von Sicherheitskontrollen entlang der von Großbritannien auferlegten Trennungslinie aufhob.

Die Wiedereinführung eines Zoll- und Einwanderungsregimes entlang der einzigen Landgrenze Großbritanniens mit der Europäischen Union wurde immer mit Gewalt bekämpft. Aber die Brexiteers, die erst spät bei dieser unheilvollen Möglichkeit wach wurden, haben zunächst einmal versucht, sie zu leugnen. Eine durchgesickerte Aufnahme enthüllte, wie Mr. Johnson verächtlich über diese Grenze als „reines Millenium-Wanzenzeug“ höhnte.

Politiker und Journalisten in Irland sind natürlich entsetzt über die aggressive Ignoranz englischer Brexiteers. Geschäftsleute sind überall empört, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen neuer Grenzen missachtet werden. Aber das alles kann niemanden überraschen, der von der unanständigen Leichtfertigkeit weiß, mit der die britische herrschende Klasse zuerst Linien durch Asien und Afrika zog und dann die Menschen, die diesseits und jenseits der Linien lebten, zu endlosem Leiden verdammte.

Die bösartige Inkompetenz der Brexiteers wurde während des britischen Rückzugs aus Indien im Jahr 1947 präzise vorweggenommen, und zwar am auffälligsten dadurch, dass es keine ordentliche Vorbereitung dafür leistete. Die britische Regierung hatte angekündigt, dass Indien bis Juni 1948 unabhängig sein würde. In der ersten Juniwoche 1947 verkündete Mountbatten jedoch plötzlich, dass die Machtübernahme schon am 15. August 1947 stattfinden würde – ein „lächerlich früher Zeitpunkt“, wie ihm selbst entfuhr. Im Juli wurde einem britischen Anwalt namens Cyril Radcliffe die Aufgabe übertragen, in diesem Land, das er selbst noch nie besucht hatte, neue Grenzen zu setzen. [Link zu Radcliffe und Stichwort „Radcliffe-Linie“ hier].

Er hatte lediglich fünf Wochen, um die politische Geographie eines Indiens zu erfinden, das von einem östlichen und einem westlichen Flügel namens Pakistan flankiert wurde. Dafür besuchte Radcliffe keine Dörfer, Gemeinden, Flüsse oder Wälder entlang der Grenze, die er ziehen wollte. Er teilte das landwirtschaftliche Hinterland von den Hafenstädten ab und reduzierte Hindus, Muslime und Sikhs auf beiden Seiten der neuen Grenze abrupt zu einer religiösen Minderheit. Er lieferte einen Teilungsplan, der Millionen effektiv in Tod oder Verzweiflung trieb, ihn selbst aber in den höchsten Rang des Adels erhob. Bis zu einer Million Menschen starben, unzählige Frauen wurden entführt und vergewaltigt. Die größte Flüchtlingsbewegung der Welt entstand während des Bevölkerungswechsels aufgrund Radcliffe’s Grenze – ein umfassendes Gemetzel, das alle apokalyptischen Szenarien des Brexit übertrifft.

Rückblickend hatte Mountbatten noch weniger Grund als Mrs. May, den Exit-Zeitplan zu beschleunigen und damit unlösbare und ewige Probleme zu schaffen. Nur wenige Monate nach der verpatzten Teilung führten beispielsweise Indien und Pakistan einen Krieg um das umstrittene Gebiet von Kaschmir. Keine der betroffenen Parteien drängte auf einen hastigen britischen Austritt. Wie die Historikerin Alex von Tunzelmann feststellt, „kam der Druck von Mountbatten und von ihm allein.“

Mountbatten war eigentlich weniger dickköpfig als Winston Churchill, dessen Aufruf heute noch das Rückgrat vieler Brexiteers versteift. Churchill, ein fanatischer Imperialist, arbeitete härter als jeder andere britische Politiker daran, die Unabhängigkeit Indiens zu durchkreuzen, und tat als Premierminister von 1940 bis 1945 alles dagegen. Erfüllt von der rassistischen Idee der Überlegenheit des Anglo-Amerikaners, weigerte er sich 1943, den Indern zu helfen, mit der Hungersnot fertigzuwerden, einfach weil sie sich, wie er sagte, „wie Kaninchen“ vermehrten.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass solche Vergehen aus einer Ignoranz über Indien resultierten, die so hartnäckig ist wie die der Brexiteers über Irland. Churchills eigener Staatssekretär für Indien behauptete, sein Chef wisse „so viel über das indische Problem wie George III von den amerikanischen Kolonien.“ Churchill zeigte in seiner langen Karriere eine ähnliche imperiale Unbekümmertheit gegenüber Irland. Er schickte unzählige junge Iren während des Ersten Weltkrieges in den Tod, als er sie in das katastrophale militärische Fiasko in Gallipoli, Türkei, sandte und entfesselte 1920 brutale paramilitärische Einsätze gegen irische Nationalisten.

Die zahlreichen Verbrechen der kühnen Abenteurer des Imperiums wurden durch die große geopolitische Macht Großbritanniens ermöglicht und durch sein kulturelles Ansehen verdeckt. Dies ist der Grund, warum Bilder, auf denen die britische Elite als tapfer, weise und wohlwollend erscheint, bis vor kurzem überleben konnten, und es wurden viele historische Beweise über diese Meister der Katastrophe von Zypern bis Malaysia, Palästina bis Südafrika vorgelegt. In den letzten Jahren konnten sich solche privat ausgebildeten und glattzüngigen Männer wie Niall Ferguson und Tony Blair noch den Briten als Retter aus Leid und bedrohter Humanität darstellen und die amerikanischen Neokonservativen dazu drängen, die Lasten des weißen Mannes weltweit zu übernehmen.

Demütigungen in neo-imperialistischen Unternehmungen im Ausland, gefolgt von der zunehmenden Katastrophe des Brexit zu Hause, haben den Bluff der „quixotischen Narren des Imperialismus“ (Hannah Arendt) grausam entlarvt.

Während die Teilungsidee nun zu Hause kommt, in Irland Blutvergießen und in Schottland die Sezession droht, und ein unvorstellbares Chaos von No-Deal-Brexit sich abzeichnet, leidet das normale britische Volk unter den unheilbaren Austrittswunden, wie sie einst von Großbritanniens stümperhaften Chumokraten Millionen von Asiaten und Afrikanern zugefügt wurden. Noch hässlichere historische Ironien könnten den Briten noch auf der tückischen Straße zum Brexit auflauern. Jedoch kann man mit Sicherheit sagen, dass eine lang verwöhnte herrschende Klasse soeben an ihr Ende gekommen ist.

Quelle Pankaj Mishra: The Malign Incompetence of the British Ruling Class / With Brexit, the chumocrats who drew borders from India to Ireland are getting a taste of their own medicine. [Original HIER.]

Was wäre dem noch hinzuzufügen? Dass es nicht nur um die Einordnung des Brexit-Wahns geht. Natürlich betrifft es auch nicht nur Großbritannien, Indien oder Irland, sondern uns alle, Europa und den (umfassenden) Rest der Welt. Wobei der Blick sich auf größere Probleme richtet als diesen Brexit. Einige hoffnungvolle Ausblicke lassen sich in Bruno Latours Terrestrischem Manifest finden:

Durch eine unglaubliche Bastelarbeit ist es der Europäischen Union gelungen, auf vielfache Weise die Überlappung, Überlagerung, den overlap der verschiedenen nationalen Interessen zu materialisieren. Mit ihrem vielfältig verzahnten Regelwerk, das die Komplexität eines Ökosystems erreicht, weist sie den Weg. Genau diese Art Erfahrung ist gefragt, wenn wir den alle Grenzen überwindenden Klimawandel in Angriff nehmen wollen.

Gerade die Schwierigkeiten des Brexit, aus der EU auszusteigen, belegen, wie originell die Konstruktion ist, ist durch sie doch die Vorstellung einer durch undurchlässige Grenzen eingehegten Souveränität komplizierter geworden. Damit ist die eine Frage gelöst: Stellte der Nationalstaat lange Zeit über den Vektor der Modernisierung gegenüber den überlieferten Zugehörigkeiten dar, ist er jetzt nur noch ein anderer Name für das LOKALE – und nicht mehr für die bewohnbare Welt.

(…) Ohne Zweifel, Europa war gefährlich, als es sich imstande wähnte, die ganze Welt zu „beherrschen“; aber finden Sie nicht, dass es noch gefährlicher wäre, wenn es sich ganz kleinmachte und wie ein Mäuschen sich vor der Geschichte zu drücken versuchte? Wie könnte es sich seiner Berufung entziehen, an die von ihm erfundene Form der Modernität zu erinnern und zu gemahnen? Gerade wegen der von ihm begangenen Verbrechen darf es sich nicht kleinmachen.

Eines seiner kardinalen Verbrechen war der Glaube, sich unter Berufung auf die notwendige „Zivilisation“ an Orten, auf Territorien und Kulturen festsetzen zu dürfen, deren Bewohner und Träger dafür entweder ausgerottet oder deren Lebensformen durch die seinen ersetzt werden mussten. Dieses Verbrechen hat bekanntlich das Bild und die wissenschaftliche Form des GLOBUS ermöglicht.

Aber dieses Verbrechen ist auch ein weiterer seiner Trümpfe: Es hat Europa für ewig aus der Unschuld gerissen, aus dem Irrglauben, man könne die Geschichte neu erschaffen, indem man mit der Vergangenheit bricht, oder aber der Geschichte ernsthaft zu entkommen.

(…) Es wollte die Welt in Gänze sein. Es hat einen ersten Selbstmordversuch unternommen. Dann einen zweiten. Fast wären beide gelungen. Dann glaubte es, der Geschichte entkommen zu können, indem es unter dem Schirm Amerikas Schutz suchte. Dieser göleichermaßen moralische wie atomare Schirm wurde zusammengefaltet. Jetzt steht Europa allein und schutzlos da. Dies ist genau der Augenblick, wieder in die Geschichte einzutreten, ohne sich einzubilden, sie zu beherrschen.

Europa ist eine Provinz? Nun gut, genau das wird doch gebraucht: ein lokales, warum nicht provinzielles Experiment dazu, was es heißt, eine Erde nach der Modernisierung zu bewohnen, zusammen mit jenen, die die Modernisierung endgültig von ihrem Mutterboden vertrieben hat. (…) Nichts Besseres als ein Alter Kontinent, um sich aufs Neue zu befragen was gemeinsam ist, und zitternd wahrzunehmen, dass die universelle Lage darin besteht, in den Ruinen der Modernisierung zu leben und wie ein Blinder tastend nach einer Wohnstätte zu suchen. (…)

Quelle Bruno Latour: Das terrestrische Manifest / edition Suhrkamp Berlin 2016 (aus Seite 116, 118, 122)

Haydns Dienstkleidung (siehe Wikipedia hier).

Haydns Dienstkleidung (siehe Wikipedia hier).