Der schönste politische Begriff

… von dem ich heute als erstes gelesen habe, als ich die neue CD eines fabelhaften iranischen Musikers gehört habe? Er hatte als Motto seines Booklets ein Wort von Beethoven gewählt:

Allein Freiheit, Weitergehen, ist in der Kunstwelt wie in der ganzen großen Schöpfung Zweck.

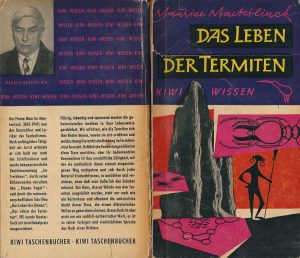

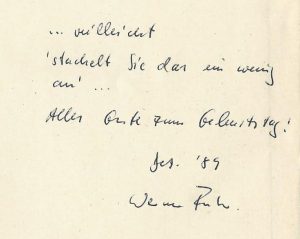

Und ich erinnerte mich, wie ich am 6.12.1992 – als Schmetterlingsfreund – an die ganze große Schöpfung erinnert wurde, und zwar durch das Geburtstagsgeschenk des Bienenfreundes (und Mitarbeiters) Werner Fuhr:

„… kreativ und verantwortungsbewußt, das freie Spiel der Natur zu unserem eigenen machen können.“ Hubert Reeves: hier

„… kreativ und verantwortungsbewußt, das freie Spiel der Natur zu unserem eigenen machen können.“ Hubert Reeves: hier

Jetzt aber wurde ich wieder an jenen Begriff gemahnt, den ich gut zu kennen glaubte, als ich auf Anraten des Freundes (und Sohnes) JMR in der ZEIT nachlas – die ich auf Texel nicht lesen konnte, weil sie zuhaus im Solinger Briefkasten lag -, dass es der schönste sei, den die Menschheit je erfunden habe: eben – die Freiheit? Und dazu eben diesen großen Artikel, dessen Ende hier zitiert sei:

Für viele, für die allermeisten Freiheiten, die wir genießen, hat der ökologische Fallout unseres Tuns keine unmittelbare Wirkung: Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit, Tariffreiheit, Freiheit der Berufswahl und der Wissenschaft – all diese Freiheiten bleiben weitgehend unberührt. Abders sieht es mit jenen Freiheiten aus, die durch ihre spezifische, im fossilen Zeitalter eingeübte Ausübung zur ökologischen Zerstörung beitragen: Autofahren, Fleischessen, Vielfliegen, Überkonsum von Kleidung und so weiter. Mithin aller Freiheitsgebrauch, der über den Umweg seiner »Nebenwirkungen« zu einer Massierung von Zwängen führt.

Bislang gelang es der Gesellschaft, dem Staat, der Wirtschaft und der Werbung ganz gut, den Menschen die Kollateralschäden ihres eigenen Tuns vom Leib zu halten und den Freiheitskonsum als einen reinen, unschuldigen Akt erscheinen zu lassen. Der Mensch, der den Zündschlüssel drückt, sollte und wollte möglichst nicht wissen, was geschehen sein musste, bevor er dies tun konnte, und was passieren würde, sobald er es getan hatte. Die Sicherung der Ölversorgung durch das Militär, gegebenenfalls durch Kriege; die Subventionierung von Petro-Autokraten, die dann im zweiten Schritt mit unserem Geld unsere freiheitlichen Gesellschaften bedrohen; die Zerstörung von Landschaften zur Beschaffung der Rohstoffe, die für den Bau eines Autos benötigt werden; die Wohnraumknappheit in den Städten nicht zuletzt wegen der Bedürfnisse des Autoverkehrs; die Verkehtstoten; die Zerstörung von Wäldern und Auen für die Autobahnen; die Zersiedelung der Landschaften; die CO2 – und Stickoxid-Emissionen; der Feinstaub vom Reifenabrieb – um nur mal einen kleinen Ausschnitt der Kollateral-Voraussetzungen und der Kolllateralschäden des motorisierten Individualverkehrs zu zeigen. Von alldem wurde der Mensch bei der Ausübung seiner automobilen Freiheit lange verschont.

Nun lässt sich argumentieren, dass wir überhaupt nichts mehr tun könnten, wenn wir stets und immer alle möglichen Nebenfolgen unseres Handelns berücksichtigen müssten. Das stimmt, der Schmetterling würde es nicht mehr wagen, mit dem Flügel zu schlagen, wenn er wüsste, dass er damit womöglich einen Orkan auslöst. Allerdings sind die Proportionen beispielsweise beim Auto genau umgekehrt: Es müssen ständig Orkane ausgelöst werden, damit am Ende ein Flügel geschlagen werden kann. Die Nebenwirkungen unseres Tuns sind in Wahrheit die Hauptwirkungen. Und das Nichtwissen um diese Wirkungen ist nicht der Schleier, den die Freiheit eben auch braucht, vielmehr ist es hochgradig neurotisierend; zwanghaft muss das Offensichtliche verdrängt werden. So verwahlost dieser Freiheitsbegriff zum Anspruch, konsumieren zu dürfen, ohne von den Folgen zu wissen und dafür einstehen zu müssen. Es ist essenziell antiaufklärerisch.

So offensichtlich das alles sein mag, so sehr kann die Desillusionierung gleichwohl schmerzen. Weil es eine ganze Weile sehr schön war, den Zündschlüssel zu drehen, den Fahrtwind zu genießen und nichts weiter. Nur dass es sich eben im Nachhinein gesehen weniger um eine Freiheit handelte als um ein vergängliches Privileg. Das nun eben vergangen ist.

Schade eigentlich.

Quelle DIE ZEIT 15. Juni 2022 Dossier Seite 15-17 Bernd Ulrich und Fritz Engel: Der verletzte Mensch Wie kann es sein, dass wir alles über die Klimakrise wissen und trotzdem so wenig dagegen unternehmen? Fritz Engel und Bernd Ulrich haben eine Erklärung. Sie hat mit Stolz, Ehre und der Idylle der Normalität zu tun.

Übrigens wäre ich sehr vorsichtig, den Beethoven-Satz über die „Freyheit“ auszudeuten, wenn ich das Umfeld betrachte: siehe hier , 29. Juli 1819 an Erzherzog Rudolph.

Qanat dagegen bezieht sich im Iran eindeutig auf alte Strukturen, durch die frisches Wasser aus unterirdischen Quellen hervortritt. In der Wüste wurde an solchen Stellen gegraben, bis man die Dörfer mit diesem Wasser versorgen konnte.

die neue CD. Doch darüber demnächst mehr…

die neue CD. Doch darüber demnächst mehr…

„… kreativ und verantwortungsbewußt, das freie Spiel der Natur zu unserem eigenen machen können.“

* * *

Heute noch lesen:

Jürgen Habermas über Adorno und (nach Sloterdijk) über die „Querdenker“ im Philosophie-Magazin Hier (gefunden dank eines Hinweises bei Daniel M. Feige).

ZITAT

Peter Sloterdijk bemerkt jüngst im Hinblick auf die „Querdenker“, es handele sich um „Figuren wie aus dem Spätmittelalter, die den Weg in die Moderne und damit zu naturwissenschaftlicher Evidenz und zum Staatsbürgertum innerlich nicht mitgegangen sind. Das hat im Verwechseln der eigenen Wünsche mit der Welt etwas Kleinkindliches.“ Würden Sie in diesem Fall mit Sloterdijk übereinstimmen?

Der Beschreibung stimme ich zu. Ich würde sie durch einen auffälligen Zug ergänzen. An der Bewusstseinslage dieser Leute fällt nämlich ein merkwürdiger Kontrast auf: Einerseits projizieren sie ihre verdrängten Ängste verschwörungstheoretisch auf dunkle Mächte, die sich der Autorität der bestehenden Institutionen bedienen. Das Autoritäre dieser geschlossenen, meistens antisemitisch besetzten Weltbilder verrät die rechtsradikalen Wurzeln dieses Potenzials, das von der AfD sofort erkannt worden ist. Andererseits erlaubt die Denunziation der bestehenden Ordnung den Coronaleugnern ein antiautoritäres Auftreten: Ihre Demonstrationszüge bieten das libertäre Erscheinungsbild linker Jugendproteste. Die Demonstranten können sich auf diese Weise zu den „wahren“ demokratischen Verteidigern einer durch die angeblich autoritäre Regierung verletzten Verfassung aufspielen. Tatsächlich spiegelt sich in diesem libertären Habitus nur jene nackte Verfolgung eigener Interessen, die man sonst eher bei Vertretern eines radikalisierten Wirtschaftsliberalismus vermutet. Aber hier ist es der Egozentrismus der Schwachen und Marginalisierten, nicht der Robusten. Nach meinem Eindruck wird uns dieses Protestpotenzial ganz unabhängig vom Auslöser der Pandemie noch lange beschäftigen. Ich vermute, dass sich darin jene Art der systemisch erzeugten sozialen Desintegration äußert, deren Ursachen Präsident Biden nach dem Sturm aufs Kapitol wohl richtig diagnostiziert hat und die er nun mit dem Versuch einer Rückkehr zu rooseveltschen Programmen beseitigen will.

Soweit Jürgen Habermas. Weiteres direkt im oben gegebenen Link zum Philosophie-Magazin.

Ich muss noch einmal zurückkehren zu dem obigen Zeit-Artikel. Was ich davon wiedergegeben (und ehrlich abgeschrieben) habe, spiegelt nicht vollständig das, was er mir inhaltlich bedeutet. Zumindest 1 Beispiel muss ich noch nachliefern.

(folgt:)

(folgt:)

Es geht im Wesentlichen auch darum, unsere Ausweichargumente hier oben „im globalen Norden“ zu entlarven:

ZITAT

Denn mit ihrem Ausweich-Argument hüllen sich die reichen Länder gewissermaßen in die weitaus existentielleren Nöte von Kongolesen und Philippinern, von den Bewohnerinnen Madagaskars oder Indonesiens. Deren Naturzerstörung kann schließlich durch das eigene Überlebenwollen legitimiert werden, jedenfalls besser als im globalen Norden.

Warum aber wird für uns im Norden die Atmosphäre erhitzt, der Regenwald abgeholzt, das Meer leergefischt, wozu werden die Flächen versiegelt und die »Nutz«tiere gequält? Für eine in der Geschichte der Menschheit beispiellose Bequemlichkeit, für ebenso andauerndes wie achtloses Fleichessen, für mehr Kleider, als man tragen kann, für mehr Konsumgüter im Haus, als man zählen kann, für die Beschleunigung von null auf hundert in fünf Sekunden. Und so weiter. Wir sind nicht rücksichtslos, um Epochales zu leisten, sondern rücksichtslos, um Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht gut finden. Darin liegt eine gewaltige Selbstkränkung des (reichen) Menschen.

(Hervorhebung vom Zitator)

HIER nur bis 8.8.24 !!!

HIER nur bis 8.8.24 !!!