Ein biographischer Essay von Hans Mauritz

Kindheit auf dem Lande

Das Dorf Musha

Das Dorf Musha

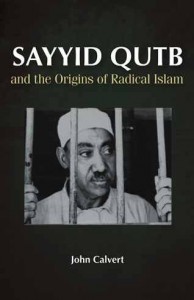

Zwanzig Jahre nach Taha Husseins berühmtem Buch „Kindheitstage“ (1) sind unter dem Titel „Ein Kind vom Dorf“ die Erinnerungen eines Autors erschienen, der ebenfalls aus Oberägypten stammte und sein Werk übrigens „Seiner Exzellenz Dr. Taha Hussein“ gewidmet hat (2). Sayyed Qutb سيّد قطب wurde 1906, siebzehn Jahre nach Taha Hussein, im Dorf Musha موشا , fünfzehn km südlich von Assiût, geboren. Auch er wird aus der Enge des Dorfes herausfinden, in Kairo studieren, sich einen Platz im öffentlichen Leben erobern und im Ausland seinen Horizont erweitern. Die Wege der beiden haben sich gekreuzt, bevor das Schicksal sie in ganz entgegengesetzte Richtungen trieb: Taha wurde zum weltbekannten Schriftsteller und Gelehrten, der sich dafür engagierte, dass Ägypten den Weg einer vom Westen inspirierten Entwicklung einschlug, ohne seine Identität zu verleugnen. Sayyed aber wurde vom Kämpfer für nationale Unabhängigkeit zum Vordenker eines radikalen Islamismus, verbrachte Jahre in den Konzentrationslagern Abdel Nassers und bezahlte schliesslich mit dem Tod am Galgen. Die beiden Schriftsteller werden auch heute noch polemisch als Antagonisten einander gegenübergestellt. So erscheint am 24. Oktober 2012 im Internet ein Pamphlet, das Taha Hussein als privilegierten „Pascha“, als Opportunisten und Wendehals verunglimpft. Diesem „bösen“ Intellektuellen wird als Prototyp des Guten Sayyed Qutb gegenübergestellt. Im selben Jahr 1966, als Taha mit dem „Orden des Nils“, der höchsten staatlichen Auszeichnung, geehrt worden sei, habe das Regime den Moslembruder Sayyed Qutb am Galgen gehängt (3).

Beide Bücher sind Zeugnisse des Lebens in einem oberägyptischen Dorf in den Jahren zwischen 1890 und 1920. Aber während in Tahas Autobiografie die Figur des blinden Knaben im Mittelpunkt steht, der aus der geistigen Enge und Ignoranz zum Bewusstsein seiner selbst erwacht, verfolgt Sayyed einen eher anthropologischen und ethnografischen Zweck: er will den „verwöhnten Städtern“ und der neuen Generation die Augen öffnen für die Realität des ländlichen Lebens und ihnen zeigen, was daran erhaltenswert und was zu ändern wäre. Seine Erzählung ist weniger chronologisch als thematisch angelegt in Kapiteln, die dem Volksglauben, der Schule, der medizinischen Versorgung und den hygienischen Verhältnissen, den Machtstrukturen des Dorfes und den Interventionen der staatlichen Obrigkeit gewidmet sind. Mehr als der blinde Taha vermag es der junge Sayyed, die Realität des Dorfes detailgetreu einzufangen. Daraus ist ein Bericht entstanden, der zu einem Dokument des oberägyptischen Lebens in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts geworden ist. Sayyed Qutbs Lebensweg nach seiner Abreise aus dem Dorf dient uns als Zeugnis für den Zusammenprall von Tradition und Moderne, von säkularen und religiösen Kräften und für die Gewaltspirale, welche die ägyptische Politik über Jahrzehnte prägt.

Beide Autoren behandeln ähnliche Themen, wobei der Jüngere bewusst den Wettstreit mit seinem berühmten Vorbild sucht. Aber während Taha sich auf die Scheichs, die „Schriftkundigen“ und Sufis konzentriert, die das religiöse Leben im Dorf bestimmen und irrige Glaubensinhalte vermitteln, schildert Sayyed uns konkrete Fakten über den Aberglauben, der zu phantastischen und skurillen Phänomenen führt (4). Gleich am Anfang seiner Kindheitserinnerungen tritt der „Oberscheich“ auf, ein Besessener, vermutlich ein Epileptiker, der mit zerzausten Haaren und irrem Lachen splitternackt durchs Dorf läuft. Fliehen vor ihm ist sinnlos, denn seine Riesenschritte sind so gewaltig, dass er sich zum Freitagsgebet nach Mekka begeben kann. Er schlägt mit einem Stock um sich, der, so glaubt man, von einem Baum im Paradies gepflückt ist. Ein kranker Körperteil, den er beim Schlagen trifft, wird geheilt. Dieser „Scheich“ ist kein isoliertes Individuum: eine Gemeinschaft von „Heiligen“ hat ihn auserwählt und ihm einen Trank verabreicht, der ihm erlaubt, durch das Stadium der Besessenheit hindurch die Stufen der Heiligkeit hinaufzusteigen. „Er ist kein Mensch mehr wie wir (…) Er ist jetzt mit der Heiligkeit beschenkt und gehört nicht mehr zur irdischen Welt, in der wir leben.“ Freilich kommt es vor, dass dieser Trank so stark ist, dass er jahrelange Besessenheit auslöst: „Durch die Kraft des Trankes überkam den Scheich nach Zeiten ruhiger Heiligkeit immer wieder ein Zustand heftiger, starker Besessenheit. (…) Als dreimal glücklich galt der, dem es gelang, den Rand seines Gewandes zu berühren; derjenige jedoch, der es vermochte, seine Hand zu fassen oder zu küssen, hatte im Diesseits und Jenseits den Sieg errungen.“ Dieser Aberglaube führt zu Verhaltensweisen, wie sie schon Taha Hussein beschrieben hat. In dieser Hinsicht, so scheint es, sind zwei Jahrzehnte durchs Land gezogen, ohne Spuren zu hinterlassen: „Wenn der Scheich ein Bad nahm – was er jedoch nur selten tat – , so war das Wasser, das er benutzte und das das Beste seines Körpers in sich trug, heiliges Wasser. Seine Familie bewahrte es auf, um es portionsweise an die wartenden Auserwählten zu verteilen. Einige von ihnen tranken es, einige wuschen sich damit die Augen, und andere hoben es in Flaschen für Notfälle auf.“

Es ist verständlich, dass in einer solchen Umwelt die Medizin einen schweren Stand hat. Der „Herr Doktor“ ist nur ein Krankenpfleger, den das Kreiskrankenhaus entlassen hat, aber er trägt einen sauberen Arztkittel und praktiziert bedachtsam und verständig. Dennoch glauben nur wenige im Dorf an diesen Vertreter der neuen Medizin: „Der Leser möge verstehen, dass dieser Herr nur der Freund der aufgeklärten Dorfbewohner war (…) im Unterschied zu den anderen, die zu Dorfmethoden und Dorfbadern Zuflucht suchten.“ Die sanitäre Situation des Dorfes liegt im Argen, weil das Bassin in der Moschee nicht nur der rituellen Waschung dient, sondern all denen, die zuhause keinen Brunnen haben. Und da die Häuser selten über Toiletten verfügen, bedient man sich der Dorfmoschee: „ein immer stärker werdender Gestank ging von den Toiletten aus, und die Fliegen sassen abwechselnd auf den offen daliegenden Fäkalien und auf den Gesichtern der Sitzenden.“ Der ungenierte Ton mag stören, aber er zeigt, dass Sayyed Qutb entschieden gegen Rückständigkeit und für den Fortschritt kämpft.

Ein besonderes Kapitel ist den Ifrîten (5) und den Doppelgängern gewidmet. Die Überzeugung, dass in einer alten Mühle böse Geister herumspuken, ist so verankert, dass der Sprung einer Katze aus dem Mühlenfenster einen Knaben derart erschreckt, dass er in Ohnmacht fällt und selbst eine Geisterbeschwörung seinen Tod nicht mehr verhindern kann. Die Ifrîte halten sich in verlassenen Häusern, dunklen Winkeln und in Toiletten auf. „Alle Dorfbewohner glaubten an Heilige und deren Wundertaten, durch die Ifrîte gefesselt oder verbrannt werden konnten, und seit alters her vermischten sich Heiligenlegenden mit schrecklichem Ifrît-Aberglauben“ Bei diesem Aberglauben geht es nicht um vage Gespensterangst, sondern um die Überzeugung, dass der Kosmos von Wesen bewohnt wird, die zu dem Einzelnen in einer ganz konkreten Beziehung stehen. Wenn ein Kind zu Boden fällt, eilt seine Mutter erschrocken herbei, denn der Kleine könnte auf seinen unsichtbaren Doppelgänger aus der anderen Welt gefallen sein: „Denn alle glaubten, dass zu jeder Frau eine Qarîna (6) aus der Welt der Djinnen gehörte. Und jedesmal, wenn die Menschenfrau einen Jungen geboren hatte, brachte die Djinnin ein Mädchen zur Welt und umgekehrt“. Die Beziehung zwischen uns Menschen und „unseren Brüdern“ ist äusserst eng und gefährlich: „Manchmal war das männliche Menschenkind schön; dann war die Qarîna eifersüchtig, weil sie nur ein Mädchen hatte; ihre Eifersucht auf die Schönheit des menschlichen Jungen wuchs, bis sie den Jungen in der siebenten Nacht erwürgte.“ Und tatsächlich, so glaubt man, war sie verantwortlich für den Tod von Sayyeds Bruder. In Wirklichkeit war die Nachlässigkeit in sanitären Dingen schuld: das Kind ist an Tetanus gestorben, weil die Hebamme das Messer nicht desinfiziert hat, mit dem sie seine Nabelschnur abtrennte. Die bösen Geister bringen Kinder um, aber sie entführen sie auch und lassen an ihrer Stelle ein Djinnenkind zurück. Ähnlich verbreitet wie der Glaube an Ifrîte ist der Glaube an das nächtliche Umherschweifen der Seelen. „Die Seelen von Kindern – besonders von Zwillingen – streiften umher, wenn sie schliefen, das heisst sie verliessen den Körper und zeigten sich fast immer in der Gestalt einer Katze (…) Wurde die Katze geschlagen, erkrankte das Kind und spürte Schmerzen an dem Körperteil, wo man die Katze geschlagen hatte; starb das Tier, so starb auch das Kind.“

Dem jungen Sayyed gelingt es nach und nach, sich vom Glauben an Spuk und böse Geister zu befreien, denn in der Schule unterrichten aufgeklärte Lehrer, und nach der Schulzeit kommt er in Kairo in eine andere Welt. „Er verbrachte sein Leben in der Stadt, seine Bildung wurde umfassender, und die Ifrît-Geschichten wurden ihm Anlass zu Scherzen und Spässen. Aber wenn du heute seine Träume und Traumgesichte befragtest, so verkündeten sie dir, dass die Ifrît-Legenden tiefer in seinem Innern leben als die Kultur“. Was Sayyed Qutb 1946 gesteht, gilt auch für Schriftsteller aus der jüngeren Generation (7).

Im Vergleich zu Taha Hussein, der auf die Koranschule und ihren ignoranten Scheich angewiesen war, ist der siebzehn Jahre jüngere Sayyed privilegiert: die staatliche Grundschule hat im Dorf Einzug gehalten, so dass den „Aufgeklärten“ und besser Gestellten für ihre Söhne – etwas später auch für ihre Töchter – zwei Schultypen geboten werden. Überraschend ist, dass für den Knaben zunächst weniger die unterschiedlichen Lehrpläne und Unterrichtsmethoden bei seiner Wahl entscheidend sind als vielmehr Sauberkeit und schickliches Benehmen: „In der Koranschule gab es keine Schulbänke, Pulte und Zimmer, keine Glocke und Klassen, keine Bücher, Schreibutensilien und Hefte. Die Schüler schreiben auf eine Tafel aus Wellblech, und wenn sie etwas auswischen, spucken sie darauf und wischen es mit dem Zipfel ihrer Kleider ab. (…) Dann stiess ihn ab, dass unser Herr Lehrer, wenn er die Tafeln der Schüler mit roter Tinte korrigierte, die fehlerhaften Wörter einfach ableckte.“ In der staatlichen Schule fühlt er sich wohl, zumal er als Sohn eines angesehenen Mannes Privilegien geniesst: da sein Vater Schulleiter und Lehrer regelmässig zum Mittagessen einlädt, „kümmerten sie sich im Unterricht ganz besonders um ihn (…). Er machte täglich Fortschritte, denn ihm wurde das Wissen fast wie im Privatunterricht vermittelt; nur wenige Schüler, lediglich die Söhne reicher Dorfeltern, wurden so liebevoll behandelt wie er.“ Diese Idylle wird getrübt, weil im Dorf Gerüchte zirkulieren, die Regierung wolle, dass man in ihren Schulen den Koran nicht mehr auswendig lernt. Viele Schüler fliehen daraufhin „von der Schule des Unglaubens und des Irrtums, in der die Regierung sie ihres Glaubens berauben wollte, ohne dass sie es merkten“. Der kleine Sayyed jedoch erreicht, in die staatliche Schule zurückkehren zu dürfen, die für ihn ein heiliger Ort geworden ist. Um die Argumente der Gegner zu widerlegen, gibt er sich beim Memorieren des Koran besondere Mühe und stellt eine Gruppe von Jungen zusammen, die im Wettstreit des Rezitierens die Schüler der Scheichs übertrumpfen. Die präzise Kenntnis des heiligen Buches wird Sayyed Qutb zugute kommen, wenn er in seinen späteren Schriften den Koran kommentiert und schliesslich Bücher schreibt, die radikalen Islamismus propagieren (8).

Für Sayyeds Entwicklung sind die Lehrer der staatlichen Schule von besonderer Wichtigkeit. „Er verehrte die Afandiyât fast bis zur Anbetung, denn sie gehörten zur heiligen Schule und sie lehrten, was er nicht wusste, und verstanden, was er nicht verstand“ (9). „Die Schüler und die Dorfbewohner hatten ihnen diesen Ehrennamen gegeben, um sie von den Dorfscheichs, den Koranrezitatoren, zu unterscheiden.“ Ausführlich berichtet er, welche Aufklärungsarbeit ein solcher Efendi im Dorf verrichtet. „Ein junger Schulleiter war an die Schule versetzt worden, der sich intensiv um die ethische und geistige Erziehung der Schüler bemühte und nicht wie seine Vorgänger nur trockene Schulwissenschaft unterrichtete.“ Er beschränkt sich nicht darauf zu verkünden, dass Aberglaube auf Ignoranz beruht, sondern begleitet seine Schüler nachts an Orte, an denen es spukt. „Viele Augen empfingen die Schüler, rote und blaue, die im Dunklen glühten, ohne Zweifel Ifrît-Augen, die Funken sprühten“. Das Experiment gelingt: der Lehrer fängt eines dieser Wesen ein, um zu beweisen, dass es ganz gewöhnliche Kaninchen sind.

Taha Husseins Kindheit auf dem Dorf war von den politischen Ereignissen und der Präsenz des Staates unberührt. Er wird vom Geschehen in seinem Land und in der Welt erst eingeholt, als er an al-Azhar und an der Universität studiert und allmählich aus der traditionellen Welt der Turbanträger in jene der urbanen „Tarbuschträger“ hinüberwechselt. Sayyed Qutb ist privilegiert: er stammt aus einer angesehenen Familie von Grundbesitzern. Sein Vater ist Delegierter der nationalistischen Vaterlandspartei, hat eine Zeitung abonniert, und in seinem Haus versammeln sich Nationalisten und Liberale. Kein Wunder, dass darunter auch die Efendis sind. Der Erste Weltkrieg entfacht Emotionen und Hoffnungen: „Das ganze Dorf stand auf Seiten der Türkei, die als Staat des Kalifats gegen die gottlosen Alliierten kämpfte“, und alle hofften, eine Niederlage der Engländer würde Ägypten zur Unabhängigkeit verhelfen. Ein junger Schulleiter, glühender Patriot, versorgt den Jungen mit Büchern voll vaterländischer Poesie, „zwei seltenen kostbaren Büchern, und beide enthielten Patriotisches, nach denen sich seine glühende Seele sehnte (…). Und als in die Trompete der grossen ägyptischen Revolution geblasen wurde, stellte sich der Lehrer vor die Schülerreihen, hielt eine feurige, patriotische Rede und verkündete, die Schule würde auf unbestimmte Zeit geschlossen“. Der kleine Sayyed, kaum älter als zehn Jahre, schreibt revolutionäre Reden und Gedichte und trägt sie in politischen Versammlungen und Moscheen vor.

Der Staat hat dem Dorf eine Schule beschert, die eine Schicht von Gebildeten entstehen lässt, die für nationale Unabhängigkeit, gegen die Vormundschaft der Briten und die Willkür des Palastes kämpfen. Derselbe Staat jedoch greift rücksichtslos in das Dorfleben ein. Der Arzt aus der Kreisstadt erscheint nicht etwa, wenn ihn die Patienten brauchen, sondern um die Leichen von Ermordeten zu sezieren, falls sich ein Verbrechen nicht wie üblich vertuschen lässt. Er organisiert eine Impfaktion, die Schrecken verbreitet, weil niemand ihren Zweck versteht: „Mütter stürzten in panischer Angst auf die Strasse, um ihre Kinder hastig einzusammeln. Sie verriegelten die Tür, stiegen auf die Dächer und machten sich bereit, von einem Haus zum anderen zu springen.“ Einen ähnlichen Schrecken verbreitet der Kreisarzt, als er die Schüler zu einer Stuhl- und Urinprobe antreten lässt, ohne sie über Sinn und Zweck der Übung aufzuklären. Heikel wird die Lage für jene Schüler, die ihre Bäuche in der Pause bereits geleert haben. „Jetzt kamen List und Solidarität zum Zuge, denn die Schüler hatten ja Brüder, und wann sollten sie ihre Nützlichkeit zeigen, wenn nicht hier? Die Schüler bestürmten ihre Brüder, den kleinen Behälter für sie zu füllen.“ Was aber tun, wenn diese Hilfe verweigert wird? „Da kam der Genius eines Mitschülers auf eine glänzende Idee: in den Toiletten der Moscheen gab es ja genug für alle.“ Der Kreisarzt und seine Delegation nehmen die Proben vertrauensvoll entgegen. Erst später wird bekannt, dass es um eine Statistik über das Vorkommen von Anämie, Bilharzose und Fadenwürmern ging. Die unappetitliche Episode zeigt, wie ein ernsthaftes Anliegen durch inkompetente Umsetzung zur Dorfklamotte wird (10).

Manchmal zeigt der Staat seine brutale Willkür, wie man sie seit Jahrhunderten kennt: ein Trupp von 200 Soldaten überfällt das Dorf, um im Auftrag der Obrigkeit sämtliche Waffen zu beschlagnahmen. „Allen hatte man die Hände mit Stricken gebunden, und alle wurden geohrfeigt und mit Fusstritten traktiert, ohne dass sie ahnten weshalb, ausser dass die Obrigkeit da war, von der man dergleichen kannte. Einige von ihnen hatten noch die türkische Herrschaft erlebt.“ Der Bürgermeister steckt mit Dieben und Kriminellen unter einer Decke und lässt sich von ihnen bestechen. Um seine Kumpane zu schonen, zwingt er die Bauern, jene Waffen herauszugeben, die ihnen zum Schutz der Felder dienen. Wenn einer über keine Waffen verfügt, „dann wehe und ach über das Familienoberhaupt. Er wurde niedergepeitscht, getreten und geschlagen (…) Viele Dorfbewohner mussten ihr Vieh, das Essen für ihre Kinder und den Schmuck ihrer Frauen verkaufen, um die Waffen zu erwerben, die sie angeblich besassen, während sie in Wirklichkeit noch nie eine Waffe getragen hatten (…) die Armen besassen keine Macht wie die Verbrecher und keine angesehene Stellung wie die Reichen.“ Der Staat tritt die Gerechtigkeit mit Füssen. Die kleinen Leute fügen sich, und „der grosse Offizier betrachtete, aufgeplustert wie ein Gockel, zufrieden seinen Triumph, den er über die verfluchten Dorfbewohner errungen hatte.“ Dass derselbe Offizier Jahre später zum stellvertretenden Direktor der Staatssicherheit avanciert, wundert niemanden. Kindheitserlebnisse wie dieses haben sicher dazu beigetragen, dass Sayyed Qutb zum erbitterten Feind jenes Polizeistaates wird, den Abdel Nasser nach 1952 etabliert.

Sayyeds Heimatdorf war ein eher wohlhabendes Dorf, in welchem die Armen in patriarchalischen Strukturen aufgehoben waren. Sie arbeiteten bei einem reichen Verwandten, den sie „mein Onkel“ nannten. „Die gegenseitigen Beziehungen waren von Stolz geprägt; Diener wie in der Stadt oder auf etlichen Latifundien, wo sie wie Sklaven lebten, kannte man nicht.“ „Die soziale Gerechtigkeit im Islam“ (11), wie sie Qutb in seinem späteren Werk propagiert, war in dieser traditionellen Welt zum Teil verwirklicht. Was aber soziale Ungerechtigkeit und bittere Armut sind, erfährt der Knabe in der Erntezeit, wenn Saisonarbeiter im Dorf auftauchen. Diese Fremden, غرباء „ghurabâ‘ , kommen aus abgelegenen Dörfern der Provinzen Qena und Aswân. „Die traurigen und bitteren Lieder dieser Leute besangen Mannhaftigkeit und Schönheit; sie erregten die Seele und die Empfindungen des kleinen Jungen, der ihnen wie verzaubert lauschte.“ Er schreibt Briefe für die Analphabeten und beobachtet sie, wenn sie ihr Mahl einnehmen: „Da gab es also Leute, die Mahlzeiten ohne Fleisch, Butterschmalz, Knoblauch, Zwiebeln und sogar ohne Peperoni essen konnten und das Ganze mit grossem Appetit verschlangen (…) Und der Junge erfuhr, dass die wenigen Piaster, die sie ihren Familien fünf oder sechs Mal im Jahr schickten, das ganze Jahreseinkommen darstellten (…). Aber weder in ihren Augen noch in ihrer Sprache lag eine Spur von Neid oder Hass auf diese schrecklichen Klassenunterschiede.“ Anders als Taha Hussein, dem erst als Student bewusst wird, welche Ungerechtigkeit in seiner Heimat herrscht (12) , hat Sayyed diese schon als Kind erlebt. Er schämt sich für sein Volk und fühlt sich schuldig: „Er ist wahrlich ein Dieb, ein Dieb an jenen Fremden und vielen Millionen Ihresgleichen, die das Gold im Niltal wachsen lassen und dabei Hunger leiden müssen (…). Diese Gedanken überfielen ihn immer wieder, wenn er ein üppiges Mahl einnahm (…) oder die schönsten Wonnen des Lebens zwischen Millionen Ausgebeuteter genoss!“ Die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit wird er sich immer weniger von einem „liberalen“ Regime westlicher Prägung erhoffen als vielmehr von einem Staat, der die „soziale Gerechtigkeit im Islam“ verwirklicht.

Kairo

Wenn der dreizehnjährige Taha Hussein an der Hand seines Bruders durch die engen und lärmigen Gassen des Hussein-Quartiers geführt wird, fehlt ihm die geschützte Atmosphäre seines Dorfes. Aber in dem grossen Haus, in dem er mit Schülern und Lehrern lebt, die meist wie er aus Oberägypten stammen, fühlt er sich nicht fremd. Der tägliche Schulweg endet im grossen Innenhof der Moschee al-Azhar, in dem sich die Studenten um ihre Scheichs scharen, einer Oase der Ruhe, der Besinnung und der Wissenschaft. Taha Hussein hat seine Blindheit zeit seines Lebens als schwere Last empfunden. Aber in gewisser Hinsicht hat sie ihn vielleicht geschützt vor Dingen, die ihm einen Kulturschock verpasst hätten. Der sechzehnjährige Sayyed Qutb dagegen erlebt mit wachen Augen die Metropole in all ihren Widersprüchen (13) : Down Town mit seinen „sündigen“ Vergnügungsstätten und die eleganten Viertel von Garden City und Zamalek sind das Reich der Ausländer und der einheimischen Elite , während die historischen Viertel heruntergekommen sind und in den Arbeiterquartieren Elend herrscht. Die Frauen aus der Oberschicht sind elegant gekleidet und geschminkt, fahren Auto und führen ein Leben, das meilenweit entfernt ist von dem der Frauen aus dem Dorf: „Die Frauen mussten dunkle Kleidung tragen. Nach den Regeln der Dorfgemeinschaft durfte sich nur die junge Frau in den ersten Ehejahren schmücken (…); sollte sie weiterhin auf ihrem Putz, ihrer bunten Kleidung und ihrer Fröhlichkeit bestehen, geriet ihr Lebenswandel in aller Munde, und sie wurde von allen Seiten kritisiert, während ihre Altersgenossin aus der Stadt ihr eigentliches, glanzvolles Leben begann (…).“ Je mehr Sayyed auf dem Weg der Hinwendung zum Islam und zur Tradition voranschreitet, desto schärfer wird er die „verwestlichten“ Frauen der Grossstadt verurteilen und das traditionelle Frauenbild idealisieren.

Erneut ist Sayyed gegenüber Taha Hussein privilegiert, weil ihm die Langeweile erspart blieb, die das Studium an al-Azhar erzeugte. Er besucht eine staatliche Oberschule und beginnt ein Studium an Dar al-Ulûm, دار العلوم , einer pädagogischen Hochschule, die eine gute Ausbildung in arabischer Sprache und Literatur, in traditionellen religiösen Wissenschaften mit Lektionen über Geschichte, Wirtschaft und Politik verbindet. Nach dem Diplom tritt der 27Jährige als Grundschullehrer in den Staatsdienst, unterrichtet in Kairo und in der Provinz, wird Schulinspektor und lässt sich in Helwân, einem damals wohlhabenden Vorort von Kairo, nieder. Er hat seinen Kindertraum verwirklicht, ist selbst ein Efendi geworden und geht seiner Berufung als Publizist und Literat nach. Durch seinen Onkel lernt er ’Abbâs Mahmûd al-’Aqqâd kennen, einen der führenden Dichter jener Zeit, der zu seinem Mentor und Vorbild wird. Sayyed erlangt Zugang zur Welt der Literatur und verkehrt mit Schriftstellern wie Taha Hussein, Tawfîq al-Hakîm und Nagîb Mahfûs, Autoren, die wie er von nationaler Unabhängigkeit und kultureller Renaissance träumen. Unter dem Titel „Das unbekannte Ufer“, الشاطيء المجهول „al-shâti‘ al-maghûl“, veröffentlicht er 1935 seinen ersten Gedichtband, der stark von’al-’Aqqads romantischer Attitude geprägt ist. Qutb präsentiert sich uns als Wanderer auf der Suche nach Wahrheit aus einer geistigen Welt, der die Grenzen des banalen Lebens überschreitet und aufbricht zu unbekannten Ufern. Hier zeigt sich seine Nähe zum Sufismus seiner Heimat und das Unbehagen des „Dorfkindes“ in der grossen Stadt: er fühlt sich entwurzelt, ein Fremder für sich selbst ( غريب بنفس ), aber verankert im kulturellen Universum seines Dorfes. Die Ägypter, glaubt er, verlieren ihre Seele durch den zersetzenden Einfluss westlicher Kultur. Er ruft seine Landsleute auf, ihre kulturelle Identität zu bewahren. Ägypten besitze Werte wie Moral, Tugend, Ehre und Grosszügigkeit, eine „angeborene Spiritualität, unvereinbar mit dem Materialismus und Individualismus des Westens“, und es gelte, stolz zu sein auf diese Werte, von denen die westliche Welt viel lernen könne. In seiner Besprechung von Taha Husseins Essay „Die Zukunft der Kultur in Ägypten“ betont Sayyed Qutb, Ägypten habe mit seinen arabischen Nachbarn weit mehr gemeinsam als mit den europäischen Nationen.

Mehr und mehr entfernt sich Sayyed Qutb von „aufklärerischen“ Idealen, wendet sich mystischem Gedankengut zu und beschäftigt sich mit der Botschaft des Koran. „Die soziale Gerechtigkeit im Islam“ verkündet, dass allein der Islam die Menschen gleich behandelt und ihre angeborene Würde achtet. Im Gegensatz zum „liberalen“ Wirtschaftssystem schränke er die Freiheit des Marktes ein und verhindere die Ausbeutung, die der Kapitalismus mit sich bringt. Er attackiert die freien Beziehungen zwischen den Geschlechtern, weil sie eine Bedrohung für die Familie sind, und die Musik, weil sie die Moral der Zuhörer untergräbt. Qutbs Entwicklung vollzieht sich allmählich und fast unbemerkt. In seinem autobiografischen Buch „Spiegelbilder“ porträtiert ihn Nagîb Mahfûs wie folgt: modern in Kleidung und Auftreten, eine ausgeglichene Person, höflich in Umgang und Gespräch, jemand, der das Thema Religion vermeidet. Trotzdem strahlt er etwas Befremdendes, fast Unheimliches aus: „Obwohl er sich mir gegenüber immer grosszügig und brüderlich gab, fühlte ich mich nie ganz wohl vor seinem Gesicht und dem Blick seiner hervorquellenden ernsten Augen (…) Er besass die bei Ägyptern so seltene Fähigkeit, seine Geheimnisse zu bewahren.“ (14)

Amerika

Als der Journalist Lutfi el-Sayyed ihm prophezeit, „er werde für Ägypten das werden, was Voltaire für Frankreich ist“ (15) und man ihm rät, sich für ein Stipendium in Frankreich zu bewerben, strebt der junge Taha Hussein mit aller Kraft nach diesem Ziel, unbeeindruckt von Argumenten,die ihn entmutigen wollen: er sei blind, besitze keinen Oberschulabschluss, sein Französisch sei zu schlecht, und für einen Blindenführer reichten die finanziellen Mittel nicht . Sein Leben in Montpellier und Paris ist ganz dem Studium gewidmet. An den Vergnügungen seiner ägyptischen Kommilitonen teilzunehmen, ist dem Blinden versagt. Dem Land, das ihm seine Lebensgefährtin schenkt („die Frau, mit deren Augen ich sah“), wird er ein Leben lang Bewunderung und Dankbarkeit bezeugen. Erst 1956, als nach der Nationalisierung des Suez-Kanals die französische Luftwaffe, zusammen mit Briten und Israelis, Ägypten angreift, gibt er seinen Orden des „Officier de la Légion d’honneur“ zurück. Frankreich ist für Taha das Land des Fortschritts, der Aufklärung und der Philosophen, Amerika für Sayyed eine feindliche Welt, die er ablehnt und verteufelt.

(Fortsetzung folgt, am Ende des nächsten Beitrags auch die Auflistung der Anmerkungen)

Taha Hussein – Sayyed Qutb als Kind – Sayyed Qutb zum Tode verurteilt