Am Beispiel des Dritten Brandenburgischen Konzertes

Ich muss glücklicherweise keine Rezensionen schreiben. Aber über ein Buch, das mich fesselt, rede ich gern; ich lasse mich auch gern zu Assoziationen oder gar zu eigenen weiterführenden Gedanken verführen (siehe hier, hier und hier), ob sie richtig sind oder nicht. Rezensionen lese ich gern, wenn sie mir vorweg (oder im Nachhinein) eine deutlichere Übersicht geben oder Einzelheiten vermitteln, die ich allein weiterdenken oder rekapitulieren kann. Auch kritische Bemerkungen sind willkommen, wenn sie die Schwächen des Buches markieren, während die des Rezensenten nur ärgerlich sind, da sie – ob auf Fehleinschätzung des Gegenstandes oder purer Selbstüberschätzung beruhend – dem unschuldigen Buch doch schaden können. Die Auffindbarkeit im Internet genügt, niemand, der die Kritik liest, muss ja fähig oder willens sein, sie einer seriösen Prüfung zu unterziehen. Im allgemeinen fehlt die Zeit, aber – „irgendwas bleibt doch hängen“.

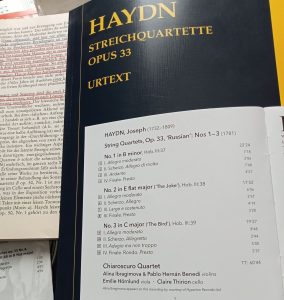

Dies ist das Buch:

und dies die Kritik: „Peter Sühring, info-netz-musik“ .

und dies die Kritik: „Peter Sühring, info-netz-musik“ .

Zitat Sühring (in roter Farbe: kritische Anmerkungen JR )

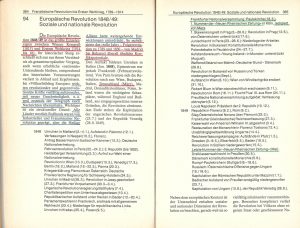

Eigentlich haben die von Johann Sebastian Bach im Jahreswechsel 1720/21 in Köthen komponierten (? die Spuren zumindest von Nr.3 und Nr.6 führen zurück in das Umfeld der Weimarer Kantaten, Goebel Seite 118 Anm. ) Concerti grossi (oder in der vom Komponisten bevorzugten französischen Bezeichnung „Concerts avec plusieurs instruments“) mit dem Land Brandenburg wohl kaum etwas zu tun. (mit dem Land? wer kommt denn auf diese Idee?) Vielleicht spielte beim Komponieren der Hintergedanke eine nebensächliche Rolle, dass es möglich wäre, diese zwar mit einer im Vagen bleibenden Beauftragung (daraus wird kein guter deutscher Satz), aber hauptsächlich aus innerem Drang (wer kennt sich aus mit Bachs „innerem Drang“?) geschriebenen Werke einer fürstlichen Person zwecks Erlangung (zwecks was?) einer gewissen Publizität oder Aufführungsmöglichkeit zu widmen. (na? gutes Deutsch, wie geht das?) Darum ist es auch konsequent, den ebenso fest eingebürgerten wie höchst fragwürdigen Titel „Brandenburgische Konzerte“ für diese Serie von sechs Instrumentalkonzerten Bachs zunächst auf dem Titelblatt des hier vorgestellten Buches in Anführungsstriche zu setzen. Leider wird diese Anmutung (welche?) nicht durchgehalten, sondern im weiteren Verlauf der Darstellung so getan (wer tut so?), als hätten diese Konzerte tatsächlich etwas mit „Brandenburg in Preußen“ und der dort herrschenden Dynastie nähers zu schaffen. (sie sind aber von Bach ausdrücklich diesem mit Namen genannten Markgrafen von Brandenbourg gewidmet, – ist das nichts?) Hieraus spricht ein falsches Verständnis oder eine verfehlte, sprich tendenziöse Anwendung von Musikanalyse (?) mit Rücksicht auf kulturgeschichtliche Hintergründe. (der Sinn dieses Satzes ist nicht zu ergründen, – miserabler Gedanke, miserables Deutsch; ähnlich geht es nachher weiter:)

Dazu reicht aber eigentlich eine bloße allgemeine Gegenüberstellung von als barock bezeichneten Komponistenpersonen (?) und einer höfischen Repräsentationskultur mit angewandtem Missbrauch (?) der Musik oder eine spezielle Gegenüberstellung des Köthener Kapellmeisters und des Crétien Louis Monseigneur Marggraf de Brandenbourg noch nicht aus. Es fehlt ein veritables, empirisch nachweisbares Faktum, das die Beziehung beider und die Widmung begründen würde. Es wird auch vom Komponisten in dem in diesem Buch faksimilierten und abgedruckten Widmungstext nicht geliefert. (die Beziehung ist durch Bachs eigenhändige Widmung ausreichend begründet. Sollte er etwa noch eine Extra-Bemerkung für begriffsstutzige Musikwissenschaftler einfügen?)

Ziemlich sicher ist also, dass die Widmung ins Leere ging, aus einer Verlegenheit oder Laune heraus entstanden war (willkürliche Behauptung) und von der Nachwelt am ehesten und guten Gewissens hätte vernachlässigt oder ignoriert werden können, wäre man zu Zeiten von Spitta nicht immer noch adelsfixiert gewesen (absurd) und (bis heute?, bis Goebel?) geneigt gewesen, die Bedeutung der höfischen Musikkultur überzubetonen und die prägende Abhängigkeit der Künstler von ihren durchlauchten Fürsten zu überschätzen (völlige Verkennung der damaligen Machtverhältnisse; der Kritiker hat nicht begriffen, dass Goebels Anliegen gerade in der Verortung der Concerti im höfischen Kontext lag). Solche Überschätzung wird bestraft, wenn dann eine modisch-fesche Rundfunkmoderatorin (ein krampfhaft heraufbeschworenes Phantom) nach der übereilten Einspielung (er meint nicht, dass die Einspielung übereilt erfolgte, sondern dass es sich um eine im Tempo übereilte Wiedergabe des Concertos handelte) einer Goebelschen Wiedergabe eines der Köthener Concerti grossi Bachs (mit Vorliebe III,2) plaudert (einer… eines = schlechtes Deutsch) , da wäre es „doch recht flott durch die Mark gegangen“. Solche Ansagen gehen einem dann doch durch Mark und Bein und man verflucht ebenso die seit Spitta nachhaltige (falsches Wort, gemeint ist so etwas wie „fortwirkende“) Namensgebung für diese Konzerte wie auch Goebels Hatz. (Aha! nur deshalb hat er sich anfangs auf das Land Brandenburg capriziert, um das dümmliche Wortspiel mit der „Mark“ einflechten zu können; mit dem Wort „Hatz“ versucht er – nachschiebend – die vorher auch für ihn selbst fühlbar missglückte Wortwahl „übereilt“ zu rektifizieren.)

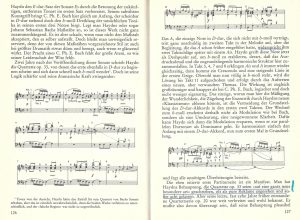

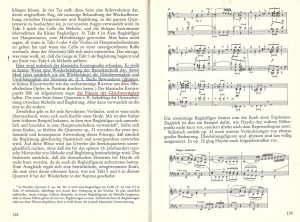

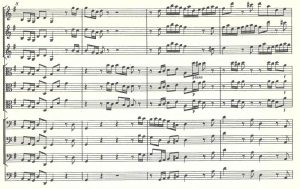

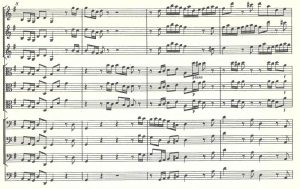

Goebel hat zu jedem einzelnen der sechs Konzerte illustre Ideen (Ironie?!). Es reicht hier und zeigt, welche Schwächen mitunter Goebels Ansichten anhaften, wenn man auf seine Ausführungen zum dritten der Konzerte eingeht (der Kritiker cachiert, dass er weiter nichts gelesen hat), das wohl als das am meisten missverstandene angesehen werden kann. (eher das bekannteste und vielleicht das einzige, das der Kritiker kennt!) Es ist auffällig, dass auch der sonst als sehr findig und ketzerisch auftretende Goebel (sonst als sehr findig und ketzerisch „auftretend“!) hier ganz konventionell der üblichen Aufteilung der Stimmen in drei Stimmgruppen von je drei Geigen, drei Bratschen und drei Violoncelli folgt (er will partout ignorieren, dass Bachs es so und nicht anders geschrieben hat) und nicht auf die Idee kommt, dass Bach hier vielleicht die Chori-spezatti-Technik (er versucht, mit Fachwissen zu imponieren, aber Bach wollte hier „vielleicht“ bzw. ganz sicher überhaupt nicht auf die venezianischen „Chori Spezzati“ [sic!] anspielen, sondern fasste die Gruppen genau so sinnvoll auf, wie er sie komponiert hat) angewandt haben wollte, nämlich drei Stimmgruppen aus je einer Violine, einer Viola und einem Violoncello, denn alle sonstigen mehrchörigen Stücke, bei denen die einzelnen Chöre aus je einem Vertreter der verschiedenen Stimmgruppen gebildet sind, sind so notiert, dass die Stimmen 1-3 jeder Stimmgruppe als zusammengehörig spartiert sind. (bei Bach eben nicht, weil er es nicht so gedacht hat, – wie man auf den ersten Blick erkennt:)

vom Tutti in die Dreiergruppen!

vom Tutti in die Dreiergruppen!

Weiter Zitat Sühring:

Für seine These, dass das Tempo der zu schlagenden Viertel in dem ersten, von Bach unbezeichneten Satz und in dem mit Allegro überschriebenen zweiten Satz gleich bleiben soll (aber wie schnell ist ein angeblich standardisierbares Viertel der Bach-Zeit oder bei Bach?), gibt Goebel leider keine Begründung. Käme sie allerdings in seinen eigenen Einspielungen zum Zuge, müsste er entweder den ersten Satz schneller oder den zweiten Satz langsamer spielen, denn seine Behauptung (?) kann gerade nicht zur Rechtfertigung dafür dienen, die Sechzehntel des zweiten Satzes zu spielen als wären sie Zweiunddreißigstel.

Der Rezensent liest nicht ordentlich. Goebel schreibt nicht, dass das Tempo der zu schlagenden Viertel gleich bleiben soll, sondern wörtlich folgendermaßen: „Aus Vierteln werden punktierte Viertel. Der Schlag bleibt (im Tempo) gleich, die Bewegung innerhalb des Schlages ändert sich, wird schneller.“ (Siehe Goebel Seite 75, aber auch Seite 118) Mit Zweiunddreißigsteln hat das nichts zu tun. Wer das nicht bersteht, dem ist nicht zu helfen. Wahrscheinlich will er es sich, wie auch sonst, zu einfach machen. Er hat das Buch ungenau oder gar nicht gelesen! Und unterstellt diese Bequemlichkeit auch dem Komponisten, der sich sogar die Mühe machte, die Cellostimme dreifach auszuschreiben, sozusagen nur fürs Auge des Markgrafen.

Zitat Sühring (Hervorhebung in rot JR):

Manchmal reicht es, einfach zu spielen, was dasteht, wenn man es nach den Spielgewohnheiten der jeweiligen Zeit, in der es komponiert wurde, verstehen kann, anstatt sich über Dreieinigkeit, griechische Musen und Stimmführerschaften auszulassen. Jedes der sechs Köthener Concerti grossi Bachs hat ein mit den plusieurs instruments vorgenommenes Klangexperiment zum Inhalt, das innerhalb des bei Bach notorischen polyphonen Gewebes bei charaktervollen Themen zum Tragen kommt – einfach zur „Ergötzung des Gemüts“.

Nein, es reicht einfach nicht! Und das nachgereichte Lob ist natürlich im Vorhinein ausreichend vergiftet.

Dem Buch sind zwei CDs mit der Einspielung der Konzerte mit dem von Goebel geleiteten Ensemble Musica antiqua Köln aus dem Jahr 1987 beigegeben, in der sich etliche andere der von Goebel gefundenen und eloquent beschrieben[en] Finessen Bachs sehr gut nachhören lassen.

Kein Wunder, dass dieser Heuchelsatz von den durch Goebel gefundenen und eloquent beschriebenen „Finessen“ Bachs noch mit einem Schreibfehler garniert ist.

Der Rezensent, der pauschal den Bezug des dritten Brandenburgischen Konzertes auf die 9 (3×3) Musen ablehnt, hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Paten der anderen Konzerte bei Goebel ausfindig zu machen. Ich hole es an dieser Stelle nach: I die Jagdgöttin (Diana), II der Ruhm des Fürsten (Fama), III die neun Musen, IV der gute Hirte, V der Kriegsherr, VI der Gedanke an den Tod (die Apotheose?). Wobei Goebel selbst nicht vergisst hervorzuheben, dass diese letzte Verbindung problematisch ist. Um so faszinierender!

ZITAT Goebel Seite 122

Deutet das Instrumentarium ziemlich frank und frei auf den Tod – sowohl Bratschen als auch Viola da gamba waren das traditionelle Klang-dekorum für deutsche Funeral-Kompositionen – so stand es Bach in seiner Rolle als Diener – und nicht Hofprediger – des Fürsten in keiner Weise zu, das Lebens-Ende anders als in einer Apotheose zu thematisieren. Legt man das Augenmerk auf die Wahl der nur in diesem Concerto auffallend prominent verwendeten kompositorische Gestaltungs-Mittel – Kanon, Trommelbass, Ciacona, Unisono, Giguen-Finale en Rondeau – und bedenkt Bachs immer doch komplizierte, sich selten nur geradeaus erklärenden „Findungs-Prozesse“, so bleibt als Angebot „auf Verdacht“ nur die Verquickung dieser beiden so konträren, sich dennoch bedingender Umstände Tod und Apotheose.

Einem Rezensenten, der auf eine einfache Lösung der Probleme aus ist, wird das nicht einleuchten. Er wird einerseits das moderne Tempo monieren, andererseits die Verflechtung Bachs mit seiner realen Lebenswelt entrüstet aus dem Blickfeld verbannen, – wahrscheinlicher ist, dass Goebels Buch einen lernfähigen Leserkreis findet, der genau das zu schätzen weiß: den komplexen Zusammenhang, nicht die Simplifizierung.

Hinweis: Rezension im Juliheft 2023 „Das Orchester“(Text-Foto)