VORSPIEL ZITAT aus Wikipedia

Das Mesozoikum begann nach einer ökologischen Katastrophe (Perm-Trias-Grenze) am Ende des Perms (zugleich das Ende des Paläozoikums), deren Ursache noch nicht eindeutig aufgeklärt ist. Bei diesem größten bekannten Massenaussterben der Erdgeschichte starben zwischen 75 % und 90 % aller Tier- und Pflanzenarten aus. Dies ermöglichte die Evolution einer neuartigen Fauna und Flora.

Die Dinosaurier entwickelten sich während der Trias aus den Kriechtieren und sollten die Ökosysteme der Erde bis zum Ende der Kreidezeit dominieren. Aus der Gruppe der Theropoden entwickelten sich die Vögel. Darüber hinaus erschienen die ersten kleinen Säugetiere, Blütenpflanzen und die meisten Bäume, die wir heute kennen.

Hinweise deuten darauf, dass am Ende des Mesozoikums ein Meteorit nahe der Yucatánhalbinsel (Mexiko) einschlug. Dieser sogenannte KT-Impakt wird vielfach für das Aussterben von 50 % aller Tier- und Pflanzenarten verantwortlich gemacht – darunter alle größeren Wirbeltiere (einschließlich der Nicht-Vogel-Dinosaurier), viele Pflanzengattungen sowie ein Großteil der Meeresfauna/-flora (Ammoniten, Belemniten).

Was ein Paläontologe erzählt (Zitat aus SZ)

Frage: So richtig laut wurde es dann aber erst später, im Mesozoikum?

Ja, das Mesozoikum ist das Erdmittelalter. Es begann vor 250 Millionen Jahren und endete vor 66 Millionen Jahren. Im Mesozoikum bricht der Superkontinent Pangäa auf, Amphibien wir Frösche erobern schrittweise das Land und entwickeln ein großes Repertoire an Gesängen. Auch die ersten Fossilien von Säugetieren stammen aus dieser Zeit. All diese Tiere erzeugen Laute mit einem Kehlkopf, der ihre Stimmbänder umgibt und durch den sogenannten Stimmnerv gesteuert wird. Da der Kehlkopf aus Knorpel besteht – einem Material, das schlecht fossiliert – können wir leider nicht ganz genau sagen, ab wann sie in der Lage waren, auch komplexere Laute zu erzeugen. Da aber alle heutigen Reptilien, Amphibien und Säugetiere einen Kehlkopf haben, können wir darauf schließen, dass er vom letzten gemeinsamen Vorfahr aus dieser Zeit stammt.

Frage: Auch die ersten Fossilien von Vögeln sind etwa 150 Millionen Jahre alt. Warum können Vögel so gut singen?

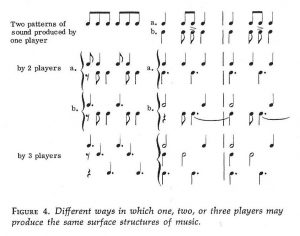

Vögel profitieren von einer anatomischen Besonderheit. Während Säugetiere und die meisten anderen Wirbeltiere Laute mit einem Kehlkopf erzeugen, nutzen Vögel dafür ihren sogenannten Stimmkopf. Der Stimmkopf befindet sich – anders als der Kehlkopf – nicht am oberen, sondern am unteren Ende der Luftröhre, also weiter entfernt vom Schnabel und näher an der Lunge. Das bietet Vögeln zwei Vorteile: Einerseits können sie dadurch die Luftröhre selber als Resonanzkörper nutzen, ähnlich wie eine Orgel, was eine klangverstärkende Wirkung hat. Auch kleine Vögel können daher sehr laut singen. Andererseits sitzt der Stimmkopf so genau dort, wo sich die Luftröhre aufgabelt, zum rechten und linken Lungenflügel hin. Diese Position ermöglicht es Vögeln, den Luftstrom der jeweiligen Lungenflügel unterschiedlich einzusetzen – und mehrere Töne gleichzeitig zu singen. Die Begabtesten unter ihnen können Harmonien mit sich selber singen.

Quelle Süddeutsche Zeitung 9. Juni 2022 Seite 15 „Tyrannosaurus hupte“ Paläontologe Michael Habib erklärt, welche Tiere in der Erdgeschichte die ersten Töne erzeugten und woran man merken würde, dass man in der Kreidezeit gelandet ist: an der Dino-Blaskapelle / Interview: Maximilian von Klenze.

Weiteres über den Stimmkopf, auch Syrinx genannt: HIER

Und noch einmal (wie schon hier) sei erinnert an die ganz große Vogelstimmensammlung und eine kleine ZEIT-Sammlung mit ebenfalls echten Vogelstimmen, dazu auch lesenswerten Kommentaren von Fritz Habekuß: hier.

Zum Titel dieses Blogbeitrags: Ich habe es nie verstanden, dass schon im dritten Vers der Bibel steht: „es ward Licht“ – und zwar unabhängig von Sonne und Mond, die erst in Vers 16 erscheinen. Noch komplizierter wäre es gewesen, von der Erschaffung des Schalls und des Widerhalls zu sprechen, ohne auch das Gehör in Betracht zu ziehen. Und wie das klingt, wenn etwas wüst und leer ist. Die Wechselwirkung der Dinge. Daran dachte ich, als ich diesen Zeitungsartikel las:

Fossilien zeigen, dass das Leben vor ungefähr 3,7 Millionen Jahren im Ozean seinen Anfang nahm. Doch die ersten Organismen wie Mikroben oder Quallen waren wohl eher ein ruhiger Haufen. Mit dem Evolutionsschub im Kambrium, der sich zwischen 541 und 484 Millionen Jahren vor unserer Zeit ereignete, entwickelten sich dann Krustentiere und Gliederfüßer mit einer harten äußeren Schale, dem Exoskelett. Und diese harte Hülle machte Geräusche, wenn ein Tier sich bewegte, etwa um Futter zu suchen. Die Stille unter Wasser wurde also wahrscheinlich durch seltsame Schleif- und Klickgeräusche unterbrochen, durch ein gelegentliches Knirschen oder Klopfen. Vielleicht könnte man auch hören, wie ein Krake eine Muschel oder einen Krabbenpanzer knackte.

Und am Ufer?

Nein, an Land blieb es noch lange still. Wir müssen mehr als 200 Millionen Jahre vorspulen, bevor Insekten anfingen, zu summen und zu zirpen – und damit eine völlig neue Akustik erschufen. Fossile Überreste von Laubheuschrecken und Zikaden aus der Zeit vor 250 Millionen Jahren deuten darauf hin, dass diese Tiere erstmals über eine Art Trommelkopf mit Hohlraum an ihrem Hinterleib verfügten. Das rapide An- und Losschnallen dieser Trommel erlaubten ihnen, extrem hohe Rasselgeräusche zu erzeugen. Ähnlich wie ein ratschender Rasensprenger an einem Sommertag oder eine surrende Starkstromleitung. Damit konnten die Insekten über Distanzen kommunizieren und um Partner buhlen – eine Revolution.

Quelle siehe oben: Michael Habib im Interview mit Maximilian von Klenze (Süddeutsche 9.6.22)

Die zitierten Texte, ob sie nun wörtlich so im Interview formuliert wurden oder in der redigierenden Arbeit des Interviewers entstanden, sind ein Beispiel, wie guter Journalismus funktioniert. Man wird durch vertraute Stichworte hineingelockt und interessiert sich für Fakten, bei denen man normalerweise ausgestiegen wäre. Die tolle Vorstellung eines „ruhigen Haufens“ aus Mikroben und Quallen über Millionen Jahre etwa – klingt nicht missglückt, sondern arbeitet in einem weiter. Die Genese einer Wechselwirkung zwischen Kommunikator und Rezipient wird zum spannenden Gedankenexperiment, gerade weil sie so nicht benannt wird. Mich z.b. „thrillt“ die Vorstellung vom ratschenden Rasensprenger. Dies nebenbei: ich habe drei gleichzeitig arbeitende Geräte in der Gartenanlage eines Herrenhauses in Völs am Schlern als Tondokument gespeichert, ein Rhythmus, der mich dort immer wieder vergnüglich beschäftigte. Aber ich wäre nie darauf gekommen, ihn auf ein Phänomen vor 250 Millionen Jahren zu beziehen. Jetzt „sitzt“ es.

Andererseit: die Neigung, solche Assoziationen mit einer gewollten Metaphernsprache herzustellen, kann auch das Gegenteil bewirken, – das richtige Maß ist entscheidend. Vermutlich gelingt es hier so gut, weil der Autor nicht nur seine Profession als Wissenschaftler ausübt, sondern auch psychologische Erfahrungen mit Film und Computerspielen einbringt… Die Zeitung tat ein übriges, indem sie über die ganze Seite ein realistisches Bild des furchteinflößenden, zähnefletschenden „Tyrannosaurus“ ausbreitete, und zwar mit dem Zusatzwort: dass er – an uns vorüberstampfend – „hupte“.