„Allahs Namen nennen“

الذكر „Zikr“

Sufi-Rituale in Oberägypten

Ein Essay von Hans Mauritz

Wer als Tourist nach Luxor-Westbank kommt oder sich neu dort niedergelassen hat, wundert sich schon bald über ein akustisches Phänomen, das aus der Ferne zu ihm dringt: eine Art Sprechgesang, in schnellem Tempo vorgetragen, dann Lieder, oft mehrstimmig, schliesslich ein stossweises Ein- und Ausatmen, welches anzeigt, dass sich die Teilnehmer in hektischem Rhythmus hin- und herbewegen. Wenn er nicht völlig desinteressiert ist an den Traditionen seines Gastlandes, erfährt unser Neuling, dass man dies „zikr“ (auch „dhikr“ geschrieben) nennt und es sich dabei um ein wichtiges Zeugnis der Volksfrömmigkeit in Oberägypten handelt.

Das Wort „dhikr“ gehört zum Verbstamm ذكر – يذكر (dhakara – yadhkur) „gedenken, sich erinnern, denken an, sich in Erinnerung rufen“. Das Substantiv bedeutet demnach „Erinnerung, Gedenken, Nennung, Anrufung Gottes, Nennung des Namens Gottes“ und bei den Sufis „unablässige Wiederholung bestimmter Worte oder Formeln zum Preise Gottes, oft von Musik und Tanz begleitet“. (Hans Wehr, „Arabisches Wörterbuch“ p.278f). Diese Zeremonie befolgt eine Aufforderung, welche der Koran an alle Muslime richtet. „Oh, Ihr Gläubigen! Gedenkt Gottes mit vielem Gedenken.“ (Sure 23,41) „Siehe, das Gebet hält vom Schändlichen und Verwerflichen ab. Doch das Gedenken Gottes ist wahrlich noch bedeutender.“ (29,45) „So gedenket meiner, damit auch ich euer gedenke.“ (2,152) أذكر الله „uzkur Allah“ (Gedenke Gottes!) steht auch häufig an Mauern geschrieben. „One can be close to Allah by frequently remembering Him with his lips and heart, even as he is busy with his daily tasks.” (https://islamonline.net/en/remembrance-of-allah-dhikr)

Fast noch wichtiger als die gemeinschaftliche Zeremonie, die laut und ekstatisch zelebriert wird und die man ذكر اللسان zikr al-lisân“, Zikr der Zunge nennt, ist eine meditative Übung, die ذكر القلب „zikr al-qalb“, Zikr des Herzens, genannt wird. Es geht dabei um ein immerwährendes Gedenken Gottes,دوام الذكر „dawwâm al-dhikr“, das inmitten anderer weltlicher Aktivitäten praktiziert wird. Um sich auf dieses Gedenken zu konzentrieren, wiederholt der Gläubige in vorgeschriebener Anzahl Anrufungsformeln wie الله أكبر „Allahu akbar“ (Gott ist grösser), الحمد لله „al-hamdu lilah“ (Gott sei Dank) oder سبحان الله subhân Allah“ (gepriesen sei Gott), wobei ihn der muslemische Rosenkranz beim Zählen hilft.

Der gemeinschaftliche, „laute“ Zikr, den man auch حضرة „hadhra“ nennt, „Anwesenheit, Teilnahme“, wird von Mitgliedern eines Sufi-Ordens ausgeführt, die als Derwische دراويش „darâwîsch“, sg. درويش „derwîsch“ bezeichnet werden. Das Wort stammt aus dem Persischen, bedeutet ursprünglich „arm“ und entspricht damit dem arabischen Wort فقير , „faqîr“. In der Tat gehören Armut, Bescheidenheit und Demut zu den Eigenschaften, die von den Sufis verlangt werden. Das Wortspiel فقري فخري faqrî fakhrî“ (meine Armut ist mein Stolz) drückt diese Lebenseinstellung in prägnanter Weise aus. In Ägypten bedeutet „derwisch“ einerseits „member of a Sufi order“, aber seltsamerweise auch „person not quite right in the head“ ( A Dictionary of Egyptian Arabic”, p.287) Dieser Ambiguität begegnen wir öfters, wenn von „Dhikr“ und sufistischer Mystik die Rede ist. Andere Bezeichnungen, die in der muslemischen Welt den Teilnehmer an Dhikr-Ritualen kennzeichnen, sind صوفي Sufi, عارف „‘ârif“ Wissender, عاشق, „‘âshiq“, Liebender, und سالك , „sâlek“, „Wanderer (auf dem Weg zu Gott)“.

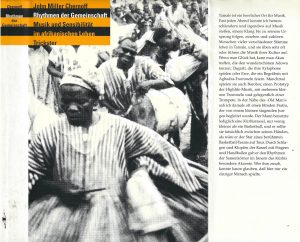

Der Sprechgesang, in schnellem Tempo vorgetragen, mit dem jeder Dhikr beginnt, handelt von der Geschichte der jeweiligen Bruderschaft. In dieser سلسلة „silsila“, Kette, Reihe, Stammbaum genannten Aufzählung werden der Gründer des Ordens und seine Scheiche in einen geschichtlichen Zusammenhang gestellt, der bis auf die Person des Propheten und seiner Familie zurückgehen kann. Dieser Sprechgesang wird immer wieder unterbrochen von der „fâtiha“, dem muslemischen Glaubensbekenntnis. Der anschliessende Gesang, meist mehrstimmig von oft sehr schönen Männerstimmen vorgetragen, besteht aus Liedern aus der sufistischen Tradition. In den Texten, die auswendig gesungen werden, geht es um den Preis Allahs und um die Liebe zum Propheten und seinen Nachkommen. Das Repertoire dieser Lieder ist erstaunlich gross und variiert je nach Zusammensetzung der Gruppe. Der Gesang wird von Rahmentrommeln wie Bendir oder Daf und manchmal auch von der Rohrflöte und von Seiteninstrumenten begleitet. Er kann langsam und lyrisch anfangen, aber aus dem Rezitativ wird bald mehrstimmiger, rhythmischer Gesang, der mit Hilfe des Trommelwirbels ein frenetisches Tempo erreicht. So wird etwa das muslemische Glaubensbekenntnis لا الاء الّا الله „lâ ilâha illâ Allah“ „es gibt keinen Gott ausser Allah“ zu Beginn äusserst langsam vorgetragen, aber die Geschwindigkeit wird allmählich so gesteigert, dass Sänger, Trommler und Zuhörer in einen rauschhaften Zustand verfallen. Diese Ekstase entsteht noch einmal, wenn die Teilnehmer sich erheben, sich in einer Reihe aufstellen und ihren Körper nach links und rechts wirbeln lassen, während ihre Füsse fest am Boden stehen bleiben. Diese Ekstase wird gesteigert dadurch, dass sie Laute wie“ Allah hû“ „Gott Er“ oder „Allah hey“ „Gott ist lebendig“ ausstossen. Der Vorsänger, dessen Tremolo an einen Rocksänger erinnern kann, peitscht die Tanzenden in einen regelrechten Rausch hinein. „Du gehst an die Extreme mit deiner Stimme und deiner Seele“, hat einer der Derwische gesagt (qantara, sufismus-in-aegypten).

Einige dieser Derwische wirken ganz in sich gekehrt. Ihr Gesicht ist verklärt von einem Lächeln, das nicht von dieser Welt scheint. Sie können so sehr in Trance geraten, dass sie ins Wanken geraten und vom Scheich aufgefangen werden, um nicht ohnmächtig hinzufallen. Der Aufgefangene kann verärgert reagieren, wenn er auf diese Weise aus seinem Rausch gerissen wird. Er hockt dann, aufgewühlt und völlig erschöpft, mit gesenktem Kopf am Boden, bedeckt sein Gesicht mit einem Schal und verharrt unbeweglich in dieser Stellung, bis er den Rückweg in die Realität geschafft hat.

Dieser Zustand, in welchem man sich selbst vergisst, wird غيوبة genannt, „ghaiyûba“, „Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Trance“. Das Substantiv gehört zum Verbstammغاب – يغيب , der „abwesend sein, sich entfernen, entschwinden, untergehen (Sonne)“ bedeutet. Der Teilnehmer am Dhikr ist غائب عن الوجود „ghâ’ib an al-wugûd“, „abwesend, entfernt aus seiner normalen Existenz“. Er hat sich auf einen Weg gemacht, der wegführt von sich selbst, hin zu einer höheren Wirklichkeit. Was aus dem ekstatischen Singen und Tanzen entspringt, ist عرفان „‘irfân“, „Erkenntnis“, حقيقة „haqîqa“, Wahrheit, اطئنان „ith’nân“, Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht, فناء „fanâ‘“ , Auslöschen des Selbst und توحيد „tauhîd“, Eins Werden mit Gott. Es ist nicht zu erwarten, dass alle Derwische diese zentralen Begriffe aus der Gedankenwelt der grossen Mystiker kennen. Die Rituale, die wir in Luxor erleben, sind sufistisch geprägte Manifestationen der Volksfrömmigkeit und der Dorfkultur. Die Teilnehmer kommen, weil das zur Tradition der Familie und des Dorfes gehört, weil sie schon als Kind von diesen seltsamen Tönen angezogen wurden und noch heute das Bedürfnis spüren, im Singen und Tanzen für Allah aus der Routine ihres Lebens und der Enge ihres Selbst auszubrechen.

Der Zuschauer bemerkt, dass oft auch geistig behinderte Männer zugegen sind. Für sie gibt es das Adjektiv مجنوب „magnûb“, pl. مجانب „magânib“, das „besessen, verrückt, irr“, aber auch „hingezogen, hingerissen, Mystiker und Derwisch“ bedeutet. Diese Ambivalenz ist typisch für Bezeichnungen, die mit Trance und Ekstase zu tun haben. Zwischen „entrückt“ und „verrückt“ herrschen fliessende Grenzen. Bei einem Behinderten, der regelmässig am Dhikr erscheint, fällt auf, wie stark er Musik, Rhythmus und Bewegung auf sich wirken lässt. Wenn die Ekstase ihn packt, verzerrt sich sein Gesicht, er macht wilde Bewegungen und reisst sich manchmal die Galabiyya vom Leib, so dass er in seiner schäbigen, durchlöcherten Unterhose dasteht. Die Umstehenden, die sich das Lachen nicht verkneifen können, haben Mühe, ihn wieder anzukleiden. Sie behandeln ihn jedoch ausgesprochen herzlich und zärtlich, indem sie ihm z.B. beim Trinken helfen, weil er das Teeglas nicht halten kann. Diese Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit kennzeichnen das Verhalten sufistischer Muslime. Nicht umsonst bekommt in Ägypten der geistig Behinderte den Ehrentitel „Scheich“.

Dhikr-Rituale finden regelmässig statt, vor dem Haus eines Scheichs, vor den Gräbern von „Heiligen“ oder bei Privatpersonen, welche die Derwisch-Truppe einladen, z.B. am Todestag eines Familienangehörigen. Vor allem aber begegnen wir solchen Ritualen an den Maulids (ägyptisch Mûlids), von denen es In Ägypten etwa 3000 gibt. Halb Wallfahrt, halb Jahrmarkt werden sie gefeiert, um an den „Lokalheiligen“ des jeweiligen Ortes zu erinnern. Diese frommen Männer wie Abou al-Haggag in Luxor oder Abou al-Gomsân in al-Qurna sind eigentlich keine „Heiligen“, denn der Islam kennt dieses Konzept nicht, sondern „Freunde Gottes“, ولياء الله , „Aulîa‘ Allah“). Diese beim Volk sehr beliebten Feste, die für den oberflächlichen Beobachter mit ihren Karussels und Verkaufsbuden unserer Kirmes gleichen, finden aus religiösem Anlass statt, aber die Stimmung, die dort herrscht, vor allem in der abschliessenden, „laila al-kabira“, kann ausgelassen und durchaus weltlich sein. Zu den grossen Mulids strömen bis zu einer Million Besucher herbei, und sie können beunruhigende und anarchische Formen annehmen. Der unüberschaubare Trubel und die in Ägypten sonst vermiedene Vermischung der Geschlechter können bei strengen Gläubigen auf Ablehnung stossen. Vor Jahren habe ich in Kairo erlebt, wie eine Frau ins Zelt der Derwische stürzte und mit hysterischer Stimme „harâm“ schrie. Die Mulids können auch bei der Obrigkeit Besorgnis auslösen. Noch vor wenigen Wochen wurde am Mulid Abou al-Haggag in Luxor der Umzug verboten, weil die Regierung Ausschreitungen von unter Drogeneinfluss stehenden Jugendlichen befürchtete.

Die Derwische gehören einer Bruderschaft an, an deren Spitze ein Scheich steht. Diese Sufi-Orden, die man طريقة „tharîqa“ nennt, gehen auf eine Jahrhunderte alte Geschichte zurück. Das Wort „tharîqa“, im Plural „thuruq“, bezeichnet gleichzeitig einen solchen Orden wie auch den mystischen Weg, den man zurücklegt, um zur Wahrheit zu gelangen. Die Bruderschaft in unserem Dorf leitet sich her von Ahmed al-Rifa’i, einem irakischen Mystiker aus dem 12.Jahrhundert, dem Begründer des ältesten Sufi-Ordens der Welt. Er soll schon im jugendlichen Alter ein berühmter Prediger gewesen sein, zu dessen Auftritten mehr als Hunderttausend Pilger herbeiströmten. Al-Rifa’i wird vor allem wegen seiner menschlichen Qualitäten verehrt. Immer lächelnd, bescheiden, tolerant und geduldig widmet er sich den Kranken, den Waisen, den Blinden und sogar leidenden und verwundeten Tieren. Er ging auch zu den Leprakranken und wusch ihnen ihre Kleider. (https:en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_al-Rifa’i)

Der geistige Führer der Bruderschaft wird Scheich شيخ genannt. Diesen Titel teilt er in Ägypten mit anderen, die im geistlichen, weltlichen oder sozialen Leben eine bedeutende Rolle spielen oder als weise und verehrungswürdig angesehen wird. Im täglichen Leben genügt es, alt an Jahren zu sein, um mit „Scheich“ angesprochen zu werden. Zwischen dem Scheich als Führer einer Derwisch-Bruderschaft und seinem Schüler, مريد „murîd“ genannt, besteht eine enge Beziehung. Bei der Begrüssung umarmen ihn die Schüler und küssen ihm die Hand. Der Scheich unserer Bruderschaft ist ganz und gar nicht der Ehrfurcht gebietende, gestrenge Mann, den wir uns vielleicht vorstellen. Er ist freundlich und leutselig, strahlt Güte und Verständnis aus. Seinen Titel hat er geerbt von seinem Vater und dieser vom Grossvater, über Jahrhunderte hinweg. Seine Funktion hat auch eine praktische Seite: er organisiert die „Sitzungen“, indem er per Handy die Derwische und Vorsänger zusammenruft. Auch dem Fremden fällt auf, welch sanfte, liebevolle Atmosphäre hier herrscht. Wir werden freundlich aufgenommen, so als sei man stolz auf unser Interesse an diesen Ritualen.

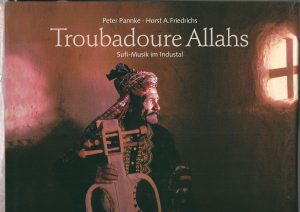

Erstaunlich ist, dass die kleine Schar von ein paar Dutzend Derwischen, die einmal oder mehrmals wöchentlich im Dorf zusammenkommt, um in Gesang und Tanz an Allah zu erinnern, in einem Zusammenhang steht mit Fakten und Ideen, die mehrere Jahrhunderte und Kontinente betreffen. Das lokale Ereignis hat seine Wurzeln im Sufismus الصوفّية „al-Sufîyya“, oder التصّوف „al-tasawwuf“, der islamischen Mystik, dem „geistigen Hintergrund von über 50 Millionen Menschen, von Marokko bis Südostasien.“ („Troubadoure Allahs“, p.64) Diese Sufis, deren Namen sich von dem wollenen Gewand ableitet, das sie einst trugen, haben in der Geschichte des Islams eine bedeutende Rolle gespielt und tun das auch heute noch. In Ägypten zählt man an die 80 offizielle anerkannte Sufi-Orden und schätzt, dass etwa 15% aller Ägypter einem Orden angehören oder mindestens regelmässig an solchen Ritualen teilnehmen. Diese Bruderschaften werden vom „High Council of the Sufi Brotherhoods“ geregelt und überwacht, erfreuen sich jedoch beim aktuellen Regime einer gewissen Sympathie, weil man sie als ein Gegengewicht zum fanatischen und oft gewalttätigen Islamismus betrachtet ( „Mulid.Sufi Festival in Egypt“, https: jujusounds.com/2019/09/29).

Im orthodoxen Islam aber stossen die Sufis mit ihren Dhikr-Zeremonien und ihren Mulids auf Missbilligung und Ablehnung. Eine meiner Bekannten, die sich von ihrem ägyptischen Partner zum Dhikr fahren lässt, erzählt mir, wie er sie jeweils rasch aussteigen lässt und mit zorniger Miene davonfährt. Zwischen streng orthodoxen Muslimen und Sufis besteht eine tiefe Kluft. „Glauben“, sagt ein Theologe, „heisst denken, nicht singen und tanzen“, und ein Sufi-Scheich antwortet: „Glauben, das sind nicht Gesetze – das ist dein Herz“ (Simon, p.222) Für orthodoxe Theologen ist Frömmigkeit vor allem Beachtung von Pflichten und Verboten. Sie betonen die äussere Form der Religion, الظاهر („al-zâher“), während bei den Sufis die innere, verborgene mystische Bedeutung ihres Tuns, الباطن („al-bâthin“), zählt. Dabei könnte sich dieser Widerspruch zwischen شرعية (shar’îa) (Gesetzmässigkeit) und طريقة („tarîqa“), dem mystischen Weg, auflösen, wenn es gelänge, beide Aspekte zu vereinigen: „Die tarîqa, der schmale Pfad der Mystiker, kommt aus der scharîa, der breiten Strasse des Gesetzes (…) Nur wer beide Wege geht, erreicht das dritte Stadium, haqîqa, die Wahrheit, die Weisheit, oder ma’rifa, die Erkenntnis“. (Simon, p.229)

Gegner der sufistischen Mystik sind vor allem die Salafisten, eine Reformbewegung, die alles verdammt, was in ihren Augen den strengen Monotheismus verletzt. Für sie sind Mulids und Dhikr-Rituale بدعة , „bid’a“, Ketzerei, unerlaubte Erneuerung und Abweichung von der reinen Lehre. Die Verehrung von „Heiligen“ verstösst gegen den Monotheismus, und Musik, Gesang und Tanz sind unvereinbar mit der religiösen Praxis. In Saudi-Arabien, wo das religiöse Leben vom Wahhabismus geprägt ist, werden die Lehren der Sufis als شرك „shirk“ verurteilt, als Götzendienst und Polytheismus. Verfolgt wurden sie auch im Iran unter dem Ajatollah-Regime und in Pakistan unter den Taliban. (wikipedia.org/wiki/Sufismus) Von solcher Gewaltanwendung ist auch Ägypten nicht verschont geblieben. So forderte im November 2017 der Anschlag der Islamisten des IS auf eine von Sufis besuchte Moschee auf dem Sinai mehr als 300 Tote. (BBC News, 28.11.2017). Diese feindliche Haltung erstaunt nicht: ein mystisch geprägter Islam, der die Menschen sanft, freundlich und tolerant macht, ruft bei Fanatikern Ablehnung, Verfolgung und Gewalt hervor.

Auf Ablehnung stossen die Mulids und die Dhikr-Zeremonien auch bei Angehörigen der westlich orientierten Mittel- und Oberschicht. Wer in europäisch geprägten Vierteln der grossen Städte lebt, wer in der modernen, von den Medien, vom Internet und von der englischen Sprache beherrschten Arbeitswelt zu Hause ist, empfindet Jahrhunderte alte Rituale und volkstümliche Festlichkeiten als rückständig und unvereinbar mit dem Image eines modernen Staates, das Politiker und Wirtschaftsführer der Welt präsentieren wollen. Erstaunlich ist, dass man gerade in diesem Milieu neuerdings ein wachsendes Interesse an sufistischen Lehren und Praktiken beobachtet. Ein gewisses Unbehagen an der modernen Welt treibt an zur Suche nach alternativen Wegen. Ähnlich erklärt sich wohl auch die Hinwendung zum Sufismus bei uns im Westen, die beeinflusst ist von Phänomenen wie „life style“ und „new age“.

Wer die Derwische des Rifa’iyya-Ordens im Dorf besucht, hört mit Verwunderung, dass diese Bruderschaft berühmt war wegen ihrer exzentrischen Praktiken der Selbstgeisselung und Selbstverletzung. Sie sollen Glassplitter hinuntergeschluckt haben, in brennende Öfen gekrochen sein und sich die Wangen mit scharfen Drähten und Spiessen durchbohrt haben. (https://en.wikipedia.org/wiki/Rifai) Auch von Schlangenbeschwörungen und Ritt auf Löwen wird berichtet. Einmal im Jahr, in der „laila kabira“ des Mûlids kurz vor Beginn des Ramadhan, werden die Zuschauer von heute Zeugen eines erstaunlichen Spektakels: Derwische, mit Spiessen bewaffnet, führen eine Art Kampf auf und legen sich dann wie Tote auf den Boden, jeder zwischen die geöffneten Beine seines Vorgängers, die Spiesse zwischen den Zähnen in ihren weit geöffneten Mündern. Der Scheich springt auf die Bäuche der Daliegenden, freilich gestützt von zwei Kameraden, so dass sein Gewicht abgemildert wird. Danach spielt sich dasselbe Ritual noch einmal ab, mit dem Unterschied, dass er, wiederum abgestützt. von Schulter zu Schulter „springt“. Wer nach dem Sinn dieser Zeremonie sucht, erfährt, dass es sich um eine symbolische Aufführung des „dawsa“-Ritus handelt. Das Substantiv دوسةgehört zum Verbstamm داس يدوس „zertreten, zertrampeln“ , und das „Dictionary of Egyptian Arabic“ verzeichnet es als „Sufi ceremony in which the sheikh walks upon the necks of his followers“ (p.312). Ursprünglich soll der Scheich auf einem Ross über die Daliegenden hinweg geritten sein, um den Anwesenden Gelegenheit zu geben, Zeugen der كرمات, „karamât“, „heiliger Wundertaten“ zu werden, indem er erlebt, dass die Daliegenden den Ritus unverletzt überstehen. Obwohl solch exzentrische Rituale seit Jahrzehnten kaum mehr praktiziert werden, zeigt ihre pantomimische Aufführung, dass die Derwische des Ordens auch heute noch mit einem gewissen Stolz zu ihrer Geschichte stehen.

Literaturhinweise

Annemarie Schimmel, Sufismus. Eine Einführung in die islamische Mystik“, C.H.Beck, 2000 hier

Karl Günter Simon, „Islam. Und alles in Allahs Namen“, GEO , Hamburg 1988

„La Rifa’iyya ou la voie des pratiques extatiques”, https://albayane.press.ma (?)

Albanie. Le Zikr des Rifaï, confrérie soufie de Tirana hier

“Mulid. Sufi Festival in Egypt“, https://jujusounds.com/2019/09/29 (hier) Text von Luka Kumor (Video: hier)

“Troubadoure Allahs”, Text und Konzept: Peter Pannke, München 1999

https://de.qantara.de/inhalt/sufismus-in-aegypten-zwischen-revival-und-reaktion hier

Sufismus (Wikipedia) hier

Ahmad al-Rifa’i hier

“Who are Egypt’s Sufi Muslims? BBC News, 28.11.2017 , by Ghada Tantawi

Luxor, 18.4.2023 Hans Mauritz

(das obige Vimeo, dem auch die Fotos entnommen sind, wurde vom System mit dem Namen des Bearbeiters versehen. Das authentische Material stammt natürlich vom Autor H. M.)

* * *

Hinweis zum Literaturhinweis

Edition 1999

Edition 1999

Heute vielleicht nur noch auf diesem Wege hier.

Heute vielleicht nur noch auf diesem Wege hier.

Geschichte der Musik in allgemeinverständlicher Form. 3 Bdd., Leipzig 1925–1929

Geschichte der Musik in allgemeinverständlicher Form. 3 Bdd., Leipzig 1925–1929 Ja, es beginnt und endet mit: Sinn

Ja, es beginnt und endet mit: Sinn