In aller Kürze

Archiv der Kategorie: Lyrik

Wer war Jürgen Becker?

Das Buch habe ich erworben, nachdem ich, aus Berlin kommend, nach Köln-Niehl gezogen war, gewillt, in der Domstadt richtig Fuß zu fassen, zumal mir das in Berlin nicht besonders gelungen war. Etwa so wie Jürgen Becker sein engeres Umfeld in dem Buch „Felder“ bestätigte und durch gute, wirklichkeitsnahe, bewusst ausdruckslose Sätze dokumentierte, so wollte ich es auf meine Weise tun. Und aus welchen Gründen auch immer – ist es mir nicht gelungen, vielleicht weil ich sonst keine Vorbilder hatte außer Benn, Proust und Musil. Und keine Heimat in Köln. Oder richtiger: weil ich die Musik hatte, die Instrumente, und zwar mit der Dauerforderung: Du sollst üben! Und zwar in Richtung virtuose Technik. Und vor allem: nie ausdruckslos.

Jürgen Becker in Wikipedia hier. † 7.11.24

Erst nach 60 Jahren diese Wiederbegegnung, absichtsvoll.

Ein wunderbares Buch. Er ist nie zu spät! Dank an JMR.

Aneinander-vorbei-lieben

Was mag das sein? Was war das wirklich?

Obwohl die beiden Vers-Geschichten aufs feudale Zeitalter zurückverweisen, nicht auf meine (bürgerliche) gymnasiale Schulzeit (um 1955/56), wusste ich doch schlagartig, dass sie mich betreffen, – trotz des offenkundig falschen Ausgangs. Ich habe ja keine Ahnung, ob die damalige Gegenseite im Falle meines Todes heute ihn überhaupt zur Kenntnis nähme. Inzwischen kenne ich allerdings den psychischen Mechanismus: im Falle einer positiven Reaktion wäre diese Liebe, falls man es so nennen konnte, vielleicht anders aber eben auch gescheitert. Sie war nur fürs Nichtgelingen geeignet. Die reale Erwiderung hätte sie entwertet! Zumal in einer Zeit, als ich weniger an Gespräche glaubte als an magische Gedankenübertragung. Oder an die Kraft von geheim gehaltenen Namenskürzeln wie I. M S., die ich unter großartig geplante Werke schreiben wollte, wie Bach an den Anfang (J.J. „Jesu Juva“) oder ans Ende (S.D.G. „Soli Deo Gloria“). Damals kannte ich nur verklärende Literatur. Wie konnte es mir ausgerechnet jetzt zum Thema werden?

Zwischen-Analyse: Indem ich mich auf Bach bezog, habe ich unvermerkt die kindliche Ratlosigkeit aufgewertet. Ich müsste aber erwähnen, dass ich heute tagsüber in Auszügen ein Youtube-Gespräch Sternstunde der Philosophie gehört habe (Markus Gabriel), und dass ich am frühen Morgen die neue ZEIT überflogen hatte. Also irgendwie „dialektisch disponiert“ war. Ausschlaggebend waren vielleicht zwei Artikel: „Ein kleines toxisches Glossar“ (Seite 53) und „Soll man Gott nun fürchten und lieben?“ (Seite 64). Ich werde sie im Hintergrund behandeln und am Ende dieses Blog-Artikels veröffentlichen (wenn es sich lohnt). – I.M.S. –

Quelle Große Gefühle Ein Kaleidoskop (Hg. Ottmar Ette, Gertrud Lehnert) Kulturverlag Kadmos Berlin 2007 (Seite 50-77 Elke Liebs „Eros des Unmöglichen)

Die Beispiele dieses literaturwissenschaftlichen Artikels schienen mir zunächst nicht zu der heimlichen Obsession zu passen, die ich meinte, und die ich weder nachträglich nobilitieren noch als Kinderei abtun wollte. Ich repetierte sorgfältig die beiden Ausgangstexte:

Barbara Allen (Schottisches Traditional, Joan Baez 1958)

’Twas in the merry month of May,

When green buds all were swellin’ ,

Sweet William on his death bed lay,

For love of Barbara Allen.

He sent his servant to the town,

To the place where she was dwellin‘ ,

Saying, »You must come to my master dear,

If your name be Barb’ry Allen.«

So, slowly, slowly she got up,

And slowly she drew nigh him,

And the only words to him did say,

»Young man, I think you’re dying«.

He turned his face unto the wall,

And death was in him wellin’

»Goodbye, goodbye to my friends all,

Be good to Barb’ry Allen.«

When he was dead and laid in grave,

She heard the death bells knellin’ ,

And every stroke to her did say:

»Hard-hearted Barbara Allen.«

»Oh mother, oh mother, go dig my grave,

Make it both long and narrow;

Sweet William died of love for me

And I will die of sorrow.«

»And father, oh father, go dig my grave,

Make it both long and narrow;

Sweet William died on yesterday

And I will die tomorrow.«

Barbara Allen was buried in the old church-yard,

Sweet William was buried beside her;

Out of sweet William’s heart there grew a rose,

Out of Barbara Allen’s, a briar.

They grew and grew in the old church-yard

‘Til they could grow no higher;

At the end they formed a true lover’s knot

And the rose grew ’round the briar.

(während des Youtube-Hörens mitlesen, – Irritationen im Textverständnis hinnehmend:)

Bessere Tonqualität hier / Text: es folgt der gleiche Stoff in einer deutschen Version:

Barbara Allen (Theodor Fontane 1875)

Es war im Herbst, im bunten Herbst,

Wenn die rotgelben Blätter fallen,

Da wurde John Graham vor Liebe krank,

Vor Liebe zu Barbara Allen.

Seine Läufer liefen hinab in die Stadt

Und suchten, bis sie gefunden:

»Ach unser Herr ist krank nach dir,

Komm, Lady, und mach‘ ihn gesunden.«

Die Lady schritt zum Schloss hinan,

Schritt über die marmornen Stufen,

Sie trat ans Bett, sie sah ihn an:

»John Graham, du ließest mich rufen.«

»Ich ließ dich rufen, ich bin im Herbst

Und die rotgelben Blätter fallen,

Hast du kein letztes Wort für mich?

Ich sterbe, Barbara Allen.«

»John Graham, ich hab ein letztes Wort,

Du warst mein all und eines;

Du teiltest Pfänder und Bänder aus,

Mir aber gönntest du keines.

John Graham, und ob du mich lieben magst,

Ich weiß, ich hatte dich lieber,

Ich sah nach dir, du lachtest mich an

Und gingest lachend vorüber.

Wir haben gewechselt, ich und du,

Die Sprossen der Liebesleiter,

Du bist nun unten, du hast es gewollt

Ich aber bin oben und heiter.«

Sie ging zurück. Eine Meil‘ oder zwei,

Da hörte sie Glocken schallen;

Sie sprach: Die Glocken klingen für ihn,

Für ihn und für – Barbara Allen.

»Liebe Mutter, mach ein Bett für mich,

Unter Weiden und Eschen geborgen;

John Graham ist heute gestorben um mich

Und ich sterbe um ihn morgen.«

* * *

Wie reagieren wir auf diese schönen Balladen? Womöglich nicht nur beglückt, sondern irgendwie ambivalent, besonders wenn wir der Neigung nachgeben, uns lyrisch auf dieselbe Wellenlänge zu begeben. Wir vermissen etwas – besonders in der gesungenen englischen Version – , nämlich neben einer expressiv angepassten Darstellungsweise auch jegliche pychologische Plausibilität, und damit hätten wir eine Eigenart der folkloristischen Logik völlig richtig erfasst. Es ist ja eben dieses Manko, das einen heute zu Tränen rühren kann, zumal wenn es trotz aller Befremdung selbstbiographische Assoziationen hervorlockt. Auch die Autorin des Aufsatzes geht zwar zunächst ganz allgemein darauf ein, um schließlich recht persönlich (notabene das Wort: „nachzugrübeln“) ein kompliziertes Phänomen anzudeuten, das uns zum Innehalten zwingt: sie nennt es ein Hinauswachsen über die Banalität des (akkreditierten) Glücks…(während wir vielleicht noch zögern, eingedenk der Zeile des Schubertliedes – „Ja, heißt das eine Wörtchen“ ).

Obwohl die beiden Fassungen eine unterschiedliche Bedürftigkeit des Publikums im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit im Verhalten von Barbara Allen indizieren (je später die Textversionen, desto kausal ›begreiflicher‹), bleibt ihnen das Wesentliche gemeinsam: die Unmöglichkeit offenbar beider ›Kontrahenten‹, dem anderen zur rechten Zeit am rechten Ort das rechte Wort zu sagen, um für das, was gemeinhin ›Glück‹ genannt wird, eine Voraussetzung zu schaffen. Die Überwindung dieser Unmöglichkeit würde Leben retten, aber was ist Leben? […]

Vor ca. 40 Jahren fing ich an, diesem Phänomen des »Wenn ich dich lieb habe, was geht’s dich an?« nachzugrübeln. Seine Spuren und Modifikationen in der Literatur sind unendlich. Nicht erst das moderne intellektuelle Gefallen an der Verweigerung des happy ends, d.h. die Ablehnung der vermeintlichen Trivialität des Glücks hat sie hervorgebracht, sondern die Entdeckung eines geheimen ›Gegenglücks‹ in der Liebe, dem wir uns hier zu nähern versuchen wollen. Man könnte es die ›Lust an der Versagung‹ oder, wie Rilke über die Dichterin Gaspara Stampa in seiner ersten Duineser Elegie sagt: »Ist es nicht Zeit, dass wir uns liebend vom Geliebten befreien und es bebend bestehen […].« Es ist etwas, das über das Freud’sche Konzept der Sublimierung weit hinausgeht und uns seit dem Mittelalter immer wieder ratlos macht: ein Hinauswachsen über die Banalität des (akkreditierten) Glücks, ein Begehren jenseits des Begehrens, eine Erfüllung, die sich den Gesetzen des Verstehens entzieht, die wir nur ahnen oder glauben können.

(Liebs a.a.O. Seite 52f)

(Fortsetzung folgt)

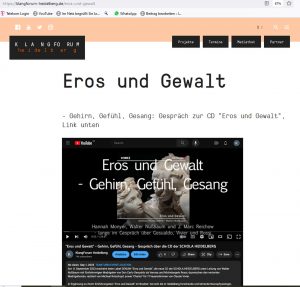

Eros (Thanatos) Gewalt

Eine phänomenale CD : genug Stoff zum Hören, Fühlen und Weiterdenken

Cover & Einführungstext aus dem Booklet

Cover & Einführungstext aus dem Booklet

HIER vorweg der Link zum Gespräch „Eros und Gewalt – Gehirn, Gefühl, Gesang“ mit Hannah Monyer, Walter Nußbaum und J. Marc Reichow mit ausführlichem Themenindex.

HIER vorweg der Link zum Gespräch „Eros und Gewalt – Gehirn, Gefühl, Gesang“ mit Hannah Monyer, Walter Nußbaum und J. Marc Reichow mit ausführlichem Themenindex.

Das Gespräch ergänzt und erweitert den kurzen Essay der Heidelberger Neurophysiologin Prof. Dr. Hannah Monyer im zweisprachigen Booklet der am 8. September 2023 beim Label Genuin (https://genuin.de) veröffentlichten neuen CD der SCHOLA HEIDELBERG unter Leitung von Walter Nußbaum.

Es berührt interdisziplinär folgende Themenkomplexe: 01:50 Madrigal: Musik und Sprache – Warum Rezitation? 04:30 „Psycho-Musik?“ und Einführungstext 05:00 Vorstellung Prof. Dr. Hannah Monyer 06:05 Psychologie der Aufmerksamkeit, Abwechslung und Dichte 07:42 Bernini und das Gewaltcover 10:09 Extreme Ausdrucksmittel 10:33 Warum Begriffe wie „Neuroökonomie“ ? 12:35 Eros UND Gewalt 14:00 Versuch der Objektivierung: Vertonung und Schlüsselbegriffe 16:00 Kontrollverlust, doch rationales Komponieren? 18:00 Gewalt in Biographien und Werk 19:10 Gesualdos „Beltà“ als Beispiel 21:00 Moment und Gegenwart 21:43 Zeitstil, Rhetorik und Besonderheiten 23:00 Gesualdos Dichte … 24:00 … und Verfeinerung 24:25 Gewalt als Gefangenschaft der Liebe 26:00 Manierismus 26:50 Rollenbilder und literarische Tradition 28:45 Gesualdo „nicht polyphon“? 29:40 Für welches Publikum? 30:15 Gesualdo, als szenische Musik gehört 30:34 … am Beispiel „Tu m’uccidi“ (1) 31:10 Phantastik und Diagnose von „Ideenflucht“ 33:25 Grenzsituationen und Eifer-Sucht 34:00 Gewalt und motorischer Handlungszwang 35:00 Gewalt bei Bernini (2) 35:23 „Tu m’uccidi“ im Detail (2) 39:00 Erotischer Subtext, Tod und Orgasmus 41:15 Verlust, Kontrolle, Melancholie und Humoralpathologie 44:18 Physiologie der Liebesempfindung 51:00 Kunst als Sublimation 53:00 Claude Viviers Text über „Chants“ 54:44 Schlüsselstelle aus „Chants“ 57:00 Trauma und spirituelle Musik 58:20 Liebe, Mutterliebe, Marienverehrung bei Vivier und Gesualdo 59:30 Bedeutung von Glenn Watkins für die Gesualdo-Forschung 1:00:20 Stravinsky, Gesualdo und die Folgen 1:00:40 KlangForum Heidelberg: Netzwerk Madrigal 1:01:10 Zitat (und Bedeutung) von Glenn Watkins 1:01:30 [Farbfehler] 1:01:42 Physiologische Nachbarschaft von Hirnarealen (Frage zum Text) 1:04:00 Akzeptanz und Umschreiben des Vergangenen im Gehirn 1:06:00 Trauma und Traum 1:07:30 Was ist mit Michelangelo Rossi? 1:09:50 Beispiel „O miseria d’amante“ (mit Fotos aus den CD-Aufnahmen) 1:13:47 Intonation, reine Intonation und verwandte Probleme 1:17:30 „… Reinheit nur, … wenn man ohne Vibrato singt“ 1:18:00 Vicentino und das Archicembalo 1:20:00 „So erklärt die Neurowissenschaft …“ ? 1:23:00 Weiteres Leben, Rückzug, Schuldkomplex von Gesualdo 1:24:00 Schlusswort und Hoffnung auf die Kunst

Anregung JMR:

Volker Beck: Weltrisikogesellschaft (dt. 2008) aber siehe hier

Die zwei Gesichter des Risikos – Chance und Gefahr – werden während der Industrialisierung, beginnend mit der internationalen Handelsschiffahrt, zum Thema. Das Risiko stellt die Wahrnehmungs- und Denkschablone der mobilisierenden Dynamik einer Gesellschaft dar, die mit der Offenheit, den Unsicherheiten und Blockaden einer selbsterzeugten Zukunft konfrontiert und mehr durch Religion, Tradition oder die Übermacht der Natur festgelegt ist, aber auchden Glauben an die Heilswirkungen der Utopien verloren hat.

Während sich zwischen Gott und dem Risiko eine Kluft auftut, ist der europäische Roman eine Verbindung mit dem Risiko eingegangen. Als das Risiko auf den Plan trat, mußte Gott seine Position als Weltenlenker räumen, mit allen umstürzlerischen Konsequenzen. Die »Kunst des Romans« (Milan Kundera 1986) hat gemäß ihrer eigenen Logik die vielen Gesichter des Risikos entdeckt und seine existentielle Dimension erkundet und ausgemalt: In der Gestalt des Don Quichotte ist das Leben auf Erden, dessen Zukunft nicht der Macht der Götter oder Gottes Weisheit gehorcht, zu einem unabschließbaren Abenteuer geworden. Denn in der Abwesenheit Gottes entfaltet das Risiko seine verheißungsvolle und schreckensvolle, schier unbegreifliche Ambiguität. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern ihr Sein und ihre Zukunft setzen Entscheidungen voraus, Entscheidungen, die Nutzen und Schattenseiten gegeneinander abwägen, die Fortschritt und Verfall miteinander verbinden und, wie alles Menschliche, Irrtum, Nichtwissen, Hybris, Kontrollversprechen und am Ende gar den Keim der möglichen Selbstzerstörung in sich tragen.

Vor- und Nacharbeiten, Zettelsammlung JR

Verbindung zu „Dessiner les Passions“ bzw. Le Brun HIER

Hemmung in der Bildenden Kunst, die Leidenschaft hässlich darzustellen, mit verzerrtem Gesicht. Siehe Lessing: „Laokoon“. Dagegen Leonardos Fratzen (für Nahkampf-Darstellungen? aber auch das Gesicht bei seiner Zeichnung eines physiologischen Coitus-Querschnitts, hier). S.a. hier (Sütterlin: Fratzen, Monster / 2005) und hier (Haag: Porträtkarikatur im Barock / 2013)

https://www.ypsilon-psychoanalyse.de/01-2016-kreative-zerstoerung/das-todestriebkonzept hier

Weiter werde ich darauf zu sprechen kommen, […]wieso gerade bei den kulturschaffensten Menschen (KünstlerInnen, SchriftstellerInnen beispielsweise) oft ein hohes Maß an Leiden mitschwingt. Denn schließlich ist das Werk des Todestriebs nicht der Kurzschluss mit dem Tod, der Selbstmord etwa, sondern Produktivität schlechthin.

Freuds Streben nach Verwissenschaftlichung, sein Versuch, sich in den naturwissenschaftlichen Diskurs einzureihen, erscheint nie so vergeblich wie hier und es ist auch oft kritisiert worden, worauf ich jetzt nicht weiter eingehen will [Birgit Meyer zum Wischen]. Die Biologie versagt die Unterstützung bei der Begründung der Konstruktion des Seelischen, was Freud aber nicht von seiner „Hypothese“ abbringen kann. Statt ein Scheitern zu konstatieren, kann man an dieser Stelle einen Wechsel auf die Ebene des Repräsentationsvermögens vollziehen.

Der Schritt vom Ursadismus zum ursprünglichen Sadismus kann nicht nur auf eine Angelegenheit des speziellen Organsystems der Muskulatur20 eingeschränkt werden. Er ist auf der Ebene einer Abfuhr durch Organsysteme nicht beschreibbar, da er nicht weniger „bewirkt“ als dass „überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts“. Der ursprüngliche Sadismus ist zu identifizieren mit dem Repräsentationsvermögen, das die ontologische Konstitution von Welt erst ermöglicht.21 Im Unterschied zur Metaphysik „fundiert“ die Todestriebtheorie dieses also im Gewaltakt der Umwendung des Ursadismus. Alles, was wir tun, ist Ableistung dieses ursprünglichen Sadismus (der prinzipiell jederzeit zum Sadismus als Perversion zusammenbrechen kann). Die gesamte menschliche Existenz, die sich im Vollzug des Repräsentationsvermögens manifestiert, tritt genau hier hervor: Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Handeln, usw.

Die Freud’schen Todes- und Lebenstriebe können nun nicht länger als biologische Instinkte angesehen werden. Denn der Mensch besitzt keine rein biologischen Instinkte und Bedürfnisse. Er befindet sich stattdessen immer schon in der Ordnung der Repräsentation oder der Ordnung des Begehrens. Wenn dann versucht wird, die Konstitution des Repräsentationsvermögens selbst als biologische Genese zu beschreiben, kommt es zu derart paradoxen Gebilden wie den Freudschen „Ursprungs-Erzählungen“.

Mit dem Sadismusvokabular will Freud wohl darauf hinweisen, dass alles, was wir kulturell leisten, eine Angelegenheit von Gewalt ist, was wiederum auf die Hypothek unserer Sterblichkeit zurückfällt. In diesem Sinne ist jeder Wunsch nach Gewaltfreiheit illusorisch, insofern es aller Kulturarbeit zuwiderläuft.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Sadismus hier

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Vivier hier (die Umstände seines Todes!)

https://de.wikipedia.org/wiki/Carlo_Gesualdo hier

Detail: hier

Detail: hier

https://www.kammermusikfuehrer.de/werke/4037 hier

https://www.perlentaucher.de/buch/glenn-watkins/carlo-gesualdo-da-venosa.html#reviews hier

https://klangforum-heidelberg.de/eros-und-gewalt hier

https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Monyer_Hannah_D.pdf hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Temperamentenlehre hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutkreislauf_des_Menschen_und_der_S%C3%A4ugetiere hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Lokalisation_(Neurologie) hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Mesolimbisches_System hier

https://www.dasgehirn.info/denken/motivation/sucht-motivation-zu-schlechten-zielen hier

Bernini: https://de.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%BCckung_der_heiligen_Theresa hier

Borromini: https://de.wikipedia.org/wiki/Francesco_Borromini hier

Rivalität zwischen Bernini und Borromini hier

Zu untersuchen (Ideen zur Psychologie):

Notwendiger Zusammenhang 1 Liebe (Begehren) und 2 Verschmähte Liebe, die umschlägt in Gewalt (Hass)

1 zielt auf Ich-Erweiterung, Alleinbesitz 2 auf Isolation, Verminderung, Entbehrung, fühlbare Leerstelle

1 Euphorie (Überschuss) 2 Verlustängste (Herabminderung)

Unerwiderte Liebe?

Man leidet ohnehin vermehrt unter der Abhängigkeit, – wenn sie jedoch auf feindselige Ablehnung trifft, schlägt sie um in Gewaltbereitschaft (Rache).

Es hat mit Machtlosigkeit, Entmächtigung zu tun. Eros als „Wille zur Macht“? Mit Sondermitteln. Wer am meisten liebt, ist am meisten ausgeliefert, zu demütigenden Konzessionen bereit. In der erfahrenen Hilflosigkeit aber auch zu unkontrollierten Gewaltausbrüchen disponiert. Man macht kaputt, was einen kaputt macht.

Die Gewaltanwendung (bis hin zur planmäßigen, nicht nur jähzornigen Tötung), etwa im Krieg, auch präventiv, hat mit dem Bewusstsein des immer im Hintergrund drohenden eigenen Todes zu tun: mein Überleben ist ein sichtbares Zeichen, dass ich vom Gesetz des allgemeinen Sterbenmüssens ausgenommen bin. Canetti hat das beschrieben. (Masse und Macht: der Überlebende).

Ich hörte einmal das zynische Touristen-Wort: Es genügt nicht, reich zu sein. Die anderen müssen auch arm sein.

Umgekehrt geht die Logik der Liebe: wer leichtfertiger liebt, muss nicht die Gedankenlosigkeit des Partners fürchten. Wer sich immer wieder der Liebe des anderen versichern muss, – um zu glauben, dass jene/r wirklich liebt/treu ist/jeder Anfechtung widersteht -, sorgt für Fahrlässigkeit auf der anderen Seite. Die verbalen Liebesbeteuerungen (als lästige Pflicht) kosten wenig. Rilke: „Seht euch die Liebenden an: wenn erst das Bekennen begann, wie bald sie lügen.“

Wer einen anderen Menschen leiden lässt, – durch scherzhafte Andeutungen, durch gespielte Missverständnisse -, entgeht der Gefahr, selber leiden zu müssen.

Wer aus dem eigenen Leiden Gedichte (Romane oder Harmoniefolgen) machen kann, erlebt als Ausgleich kreativen Lustgewinn. Gedachte (benannte) Leiden verbinden sich leichter mit ihrer Verklärung. Das wirkliche Leiden blockiert oder lähmt.

Was ist Liebe? bei Erich Fromm https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kunst_des_Liebens hier

Vgl. Jose Ortega Y Gasset „Signale unserer Zeit“ (1963)

Erinnerung an die Lektüren 1962, 2007, 2007, 2015

Inhaltsverzeichnis (S.115 zu Proust S.138 zum Tango S.225 zu Amok)

Goethes Briefe 1823 – 1824

Umfeld „Trilogie der Leidenschaft“

Angefangen mit Martin Walsers „Ein liebender Mann“ … zunächst mit Aufmerksamkeit teilgenommen, erst nach der Marienbader Elegie (Goethes echter Text darin) die Geduld verloren und mit den folgenden Briefen an Ulrike (Walsers fingierter Text) endgültig aufgehört. Was für eine Anmaßung, als derangierter Goethe auftreten zu wollen. Wie unglaubwürdig! – Stattdessen Neu-Bestellung (altes Exemplar verloren gegangen) des Buches „Lotte in Weimar“ von Thomas Mann, mit einem wohl gelungenen „alternativen Goethe“. Zu wiederholen wäre auch die Lektüre der ebenfalls verschwundenen, aber aus den 50er Jahren erinnerten „Sternstunden der Menschheit“. Noch kopieren: was neuerdings Safranski zur Interpretation der Elegie in seinem Goethe-Buch beigetragen hat.

Gerade dieses gelesen in „Faustkultur“ (über „Lotte in Weimar) hier :

Auch das ist in seinen Grundzügen von Goethe her gedacht; er nämlich, Goethe, holte die Welt ein, vereinnahmte sie, hielt sie besetzt vor dem Prägegrund abstreichender Vergänglichkeit; nur so, im Licht, das gegeben wird und empfangen, war ihm Selbstfindung und Selbstbestätigung möglich. „Am Abglanz haben wir das Leben”, wusste Goethe und wollte bis zuletzt nicht nachgeben und nicht unterliegen. Thomas Mann hat es ihm gleichgetan, er bleibt mit seinem Vorbild auf so vertrautem Fuße, dass er an seiner Seite noch einmal das Spiel zu Würden gebracht hat: Er macht sich den literarischen Spaß, Goethes Lotte in Weimar zu begleiten, eine alte Dame, die, da sie merkwürdig klug geworden ist und mit dem Vergänglichen keine Probleme mehr hat, eine Devise verkünden darf, die ihr wohl gleich von beiden Herren, vom Geheimen Rat Goethe und seinem Bewunderer Mann, eingeflüstert worden sein könnte: „Der Erinnerung zu leben, ist eine Sache des Alters und des Feierabends nach vollbrachtem Tagwerk. In der Jugend damit zu beginnen, das ist der Tod.“

Goethes Sekretär Riemer (die Vorlage)

Goethes Sekretär Riemer (die Vorlage)

Thomas Mann (Zitat):

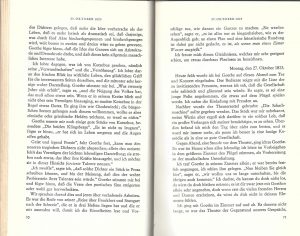

Charlotte Buff-Kestner Dr. Riemer erinnert sich (bei Thomas Mann): „Er war bleich, Schweißtropfen standen auf seiner Stirn, seine Rindsaugen blickten glotzend, und sein offener Mund, dessen sonst bloß maulender Zug dem Ausdruck einer tragischen Maske ähnlicher geworden war, atmete schwer, rasch und hörbar.“

Charlotte Buff-Kestner Dr. Riemer erinnert sich (bei Thomas Mann): „Er war bleich, Schweißtropfen standen auf seiner Stirn, seine Rindsaugen blickten glotzend, und sein offener Mund, dessen sonst bloß maulender Zug dem Ausdruck einer tragischen Maske ähnlicher geworden war, atmete schwer, rasch und hörbar.“

Seite 64: «Die Augen», sagte Dr. Riemer, «die Augen sind mächtig bisweilen». Seine eigenen, glasig vortretenden, zwischen denen ein Kerbzeichen bemühten Grübelns stand, zeigten an, daß er schlecht zugehört und eigene Gedankengänge verfolgt hatte. Sich über das Kopfnicken der Matrone aufzuhalten, wäre ihm übrigens nicht zugekommen, denn wie der die große weiße Hand vom Stockknauf zu seinem Gesicht hob, um irgendein leichtes Jucken an der Nase nach Art des feinen Mannes durch eine zarte Berührung des Ringfingers zu beheben, sah man deutlich an, daß auch diese Hande zitterte.

„Lotte in Weimar“ (das Buch)

„Lotte in Weimar“ (das Buch)

* * *

Wann es für mich begann: seit ich die Aufnahme des „Faust“ mit Gründgens kannte. Danach, im September 1958 Klassenfahrt nach Berlin, großer Buchladen in der Karl-Marx-Allee, Ost-Berlin, Gespräche mit Goethe , „Eckermann“. Ausgabe 1956. Aufbau Verlag

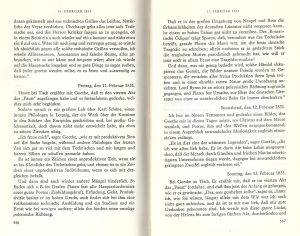

Goethes Gespräche (nach Marienbad 1823)

Goethes Gespräche (nach Marienbad 1823)

Zur Marienbader Elegie:

Schon die ersten Strophen musste ich mir vor allem in meine Sprache übersetzen. Wie konnten die frühesten Leser (Zelter, Humboldt, Eckermann) diese fremd verschlungenen Sätze auf Anhieb verstehen?

https://www.deutschlandfunkkultur.de/goethe-im-dritten-fruehling-100.html hier (Jörg Magenau)

https://www.welt.de/kultur/article1740320/Martin-Walser-verhebt-sich-nun-an-Goethe.html hier (Tilman Krause)

Bilder (privat) aus Marienbad hier

Die Nußbäume im Werther:

Die Nussbäume bei Walser:

– – – – – – – – – – s.a. hier bei 2.2.2.

Zur weiteren „Vergegenwärtigungsarbeit“:

http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Briefe/1823 hier

http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Briefe/1824 hier

Marienbader Elegie – zur Interpretation

https://www.grin.com/document/47839 hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Marienbader_Elegie hier

https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/sternstu/chap007.html „Sternstunden der Menschheit“ (vorgelesen durch Jürgen Hentsch hier)

https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/159037/1/1871-1622-1-PB.pdf Ulrike Zeuch:

Goethes Trilogie der Leidenschaft

Adorno noch einmal

Von der Terz und der Zersetzung der musikalischen Sprache

Quelle Theodor W. Adorno: Philosophie der Neuen Musik / Europäische Verlagsanstalt Frankfurt am Main 1958 (Seite 76 f)

1993 Beethoven-Buch + umgeblättert:

1993 Beethoven-Buch + umgeblättert:

… „der gleiche Tatbestand nach seinen verschiedenen Aspekten. Wie aber, wenn schließlich der Ausdrucksdrang gegen die Möglichkeit des Ausdrucks selber sich kehrte? [141]“

Quelle Theodor W. Adorno: Beethoven / Philosophie der Musik / Fragmente und Texte herausgegeben von Rolf Tiedemann / Suhrkamp Frankfurt am Main 1993

P.S. Natürlich war mir damals klar, dass man diese (hier isolierten) Äußerungen Adornos nicht grundsätzlich als gegen die Idee der „Zwölftonmusik“ gerichtet verstehen darf.

Vom Salon mit Chopin

Quelle Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie / Zwölf theoretische Vorlesungen / Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1962

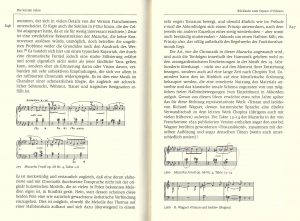

Chromatische Tonsprache und kujawische Motivik (s.a. hier)

Tadeusz A. Zielinski Chopin Lübbe 1999

Tadeusz A. Zielinski Chopin Lübbe 1999

Universalität?

Ich hätte damals noch etwas ergänzen können oder müssen: aus Adornos Kritik am Persönlichkeitsideal (jetzt 24.07.23 wiedergelesen, damals in „Stichworte“ von 1969, zuvor auch im Radio gehört):

So gehört es zur eisernen Ration pädagogischer Theorien, die auf der Höhe der Zeit sein möchten, das Humboldtsche Bildungsziel des allseitig entwickelten und ausgebildeten Menschen, eben der Persönlichkeit, abzufertigen. Unvermerkt wird aus der Unmöglichkeit, es zu verwirklichen – wenn anders es je verwirklicht gewesen sein sollte -, eine Norm. Was nicht sein kann, soll auch nicht sein. Die Aversion gegen das hohle Pathos der Persönlichkeit tritt, im Zeichen eines angeblich ideologiefreien Realitätsbewußtseins, in den Dienst der Rechtfertigung universaler Anpassung, als ob diese nicht ohne Rechtfertigung bereits allerorten triumphierte. Dabei war Humboldts Persönlichkeitsbegriff keineswegs einfach der Kultus des Individuums, das wie eine Pflanze begossen werden soll, um zu blühen. So wie er noch die Kantische Idee »der Menschheit in unserer Person« festhält, hat er zumindest nicht verleugnet, was bei seinen Zeitgenossen Goethe und Hegel im Zentrum der Lehre vom Individuum steht. Ihnen allen kommt das Subjekt zu sich selbst nicht durch die narzißtisch auf es zurückgezogene Pflege seines Fürsichseins, sondern durch Entäußerung, durch Hingabe an das, was es nicht selbst ist. In Humboldts Bruchstück ›Theorie der Bildung des Menschen‹ heißt es: »Bloß weil beides, sein Denken und sein Handeln nicht anders als nur vermöge eines Dritten, nur vermöge des Vorstellens und des Bearbeitens von etwas möglich ist, dessen eigentlich unterscheidendes Merkmal es ist, Nichtmensch, d.h. Welt zu seyn, sucht er, soviel Welt als möglich zu ergreifen und so eng, als er nur kann, mit sich zu verbinden.« Den großen und humanen Schriftsteller konnte man einzig dadurch in die Rolle des pädagogischen Prügelknaben hineinzwängen, daß man seine differenzierte Lehre vergaß.

Quelle Theodor W. Adorno: Stichworte / Kritische Modelle 2 / darin: Glosse über Persönlichkeit / Suhrkamp Frankfurt am Main 1969 / Zitat Seite 54

Damals schon früher aus der Radiosendung mit Adorno notiert:

Zumindest Negatives läßt über den Begriff eines richtigen Menschen sich sagen. Er wäre weder bloße Funktion eines Ganzen, das ihm so gründlich angetan wird, daß er dovon nicht mehr sich zu unterscheiden vermag, noch befestigte er sich in seinern puren Selbstheit; eben das ist die Gestalt schlechter Naturwüchsigkeit, die stets noch überdauert. Wäre er ein richtiger Mensch, so wäre er nicht länger Persönlicheit, aber auch nicht unter ihr, kein bloßes Reflexbündel sondern ein Drittes. Es blitzt auf in der Hölderlinschen Vision des Dichters: »Drum, so wandle nur wehrlos / Fort durchs Leben, und fürchte nichts!«

* * *

P.S. Und heute nach 54 Jahren ein Wermuthstropfen in Adornos Hölderlin-Zitat? der – doch so ermutigende – letzte Halbsatz lautet im Original womöglich anders: nämlich so. (nein! Aufklärung folgt)

Fazit: auch angesichts höherer Autoritäten lohnt sich die Überprüfung von Zitaten ebenfalls hoher oder höherer Autorität. Oder? Am Ende behält gar die Philologie das allerletzte Wort…

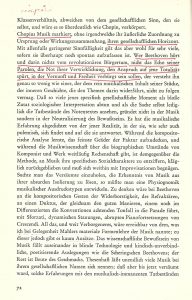

Kritischer Bericht Seite 305 – 322, hier wiedergegeben Seite 316 – 319 / und die letzte Fortsetzung von „Dichtermuth“:

Neue Links zu Hölderlins Ode „Dichtermut“ 1. Fassung 2. Fassung und Wikipedia hier (darin Link zu Versmaßen). Neue Ermutigung, Hölderlin selbst im Original zu suchen und verstehen zu lernen, gefunden bei Roland Reuß in dem sehr lesenswerten Buch „Ende der Hypnose“, Zitat:

Quelle Roland Reuß: Ende der Hypnose Vom Netz zum Buch / Verlag Strœmfeld Frankfurt am Main 2012 ( hier )

Quelle Roland Reuß: Ende der Hypnose Vom Netz zum Buch / Verlag Strœmfeld Frankfurt am Main 2012 ( hier )

Patmos bei Wikipedia hier

Zum Beispiel Goethe bei Blumenberg

Einige Notizen

Siehe Blog „Blumenberg lesen“ hier (gegen Ende)

„Eckermann liest in der Bibel“ (Seite 46)

Wie Goethe seinen Eckermann hingehalten hat, um ihn nicht als getreuen Dokumentar zu verlieren (z.B. durch Heirat). Auch deshalb lockt er ihn mit Faust II. Siehe Erwähnung tags zuvor und danach.

Quelle Eckermann: Gespräche mit Goethe / Aufbau-Verlag Berlin 1956 (JR Sept.58)

Zu „Das Hohelied der Rezeption“ (Seite 16) Albrecht Schöne

„Alexis und Dora“ siehe hier (Weiland über Goethes Rätselgedicht)

Wikipedia zu „Alexis und Dora“ hier

Blumenberg „Goethe zum Beispiel“ Seite 70

In der Altersfreundschaft Goethes mit Zelter ist der Berliner Tonmeister mit seinem Part unterbelichtet geblieben. Dabei sind seine Briefe unvergleichlich, an Frische und Wahrheit der Empfindung denen Goethes im letzten Jahrzehnt überlegen. Und wäre dies alles nur zu lesen, um das einzige Rätsel lösbarer zu finden, wie er Goethes innigstes Gedicht „Um Mitternacht“ adäquat vertonen konnte, dürfte keine Mühe verdrießen, Zelters Part auszuleuchten.

Goethe/Zelter im letzten Lebensjahr S.61 Briefwechsel ?hier (geht nur bis 1827)

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne,

Klein kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin

Zu Vaters Haus, des Pfarrers; Stern an Sterne

Sie leuchteten doch alle gar zu schön;

Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner in des Lebens Weite

Zur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog,

Gestirn und Nordschein über mir im Streite,

Ich gehend, kommend Seligkeiten sog;

Um Mitternacht.

Bis dann zu letzt des vollen Mondes Helle

So klar und deutlich mir ins [Finstere]1 drang,

Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle

Sich ums Vergangne wie ums Künftige schlang;

Um Mitternacht.

Noch einmal zitiert bei Blumenberg Seite 211 („Auch ihn einmal weinen gesehen“) Zelter las ihm die Marienbader Elegie vor:

…jetzt hört er es vom Freund, der ihm so vieles hörbar gemacht, ihm »Um Mitternacht« vertont hatte: Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, / Der ich noch erst der Götter Liebling war …

Blumenberg Seite 70 „Das unerlebbare Letzte“

Wiki Quelle hier / Friedrich Preller der Ältere

Wiki Quelle hier / Friedrich Preller der Ältere

Zitat Seite 71f

Noch auf der ausgeführten Zeichnung schönster Überhöhung stand n. d. Natur gezeichnet 1832. Die dazu bekannte Skizze, die diesen Vermerk nicht trug, zeigte olympische Retusche. Erst 1949 ist Prellers ›Original‹ ans Licht gekommen, das er, vielleicht mit Rücksicht auf Ottilie, die zunächst gänzlich widersprochen hatte, für sich verbarg und gegen die sanftere Skizze vertauschte.

s.a. hier Auktionskatalog 1926 „Eine Goethe-Sammlung“ Nr.33

Blumenberg Seite 82 „Goethe, zum Beispiel“, die Nietzsche-Quellenangabe ist irreführend (Bd, XIII, 244), muss heißen: § 279. in „Menschliches, Allzumenschliches“.

279.

Von der Erleichterung des Lebens. – Ein Hauptmittel, um sich das Leben zu erleichtern, ist das Idealisiren aller Vorgänge desselben; man soll sich aber aus der Malerei recht deutlich machen, was idealisiren heisst. Der Maler verlangt, dass der Zuschauer nicht zu genau, zu scharf zusehe, er zwingt ihn in eine gewisse Ferne zurück, damit er von dort aus betrachte; er ist genöthigt, eine ganz bestimmte Entfernung des Betrachters vom Bilde vorauszusetzen; ja er muss sogar ein ebenso bestimmtes Maass von Schärfe des Auges bei seinem Betrachter annehmen; in solchen Dingen darf er durchaus nicht schwanken. Jeder also, der sein Leben idealisiren will, muss es nicht zu genau sehen wollen und seinen Blick immer in eine gewisse Entfernung zurückbannen. Dieses Kunststück verstand zum Beispiel Goethe.

Seite 76 Santa Maria della Minerva in Assisi

… denn sie ist und bleibt das Stück Heidentum im Christentum, das Goethe bleibend adaptieren wird, bis hin zum Schluß des zweiten »Faust«.

Selbst der gerühmte Palladio, auf den ich alles vertraute (Goethe)

Aus Goethes Text hier

Wenn man die erste poetische Idee, daß die Menschen meist unter freiem Himmel lebten und sich gelegentlich manchmal aus Not in Höhlen zurückzogen, noch realisiert sehen will, so muß man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande, betreten, ganz im Sinn und Geschmack der Höhlen. Eine so unglaubliche Sorglosigkeit haben sie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtsinn versäumen sie, sich auf den Winter, auf längere Nächte vorzubereiten, und leiden deshalb einen guten Teil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig homerischen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer großen Halle versammelt ist, schreit und lärmt, am langen Tische speist, wie die Hochzeit von Kana gemalt wird, ergreife ich die Gelegenheit, dieses zu schreiben, da einer ein Tintenfaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hätte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbequemlichkeit meines Schreibtisches an.

Blumenberg Seite 88

Man fragt sich, warum sich diese Seite im Goethebuch befindet und nicht in Blumenbergs „Matthäuspassion“ (1988), wo er sich von Seite 208 bis 222 mit diesem Thema befasst (›DER RUFET DEM ELIAS‹). Er verrät es hier aber doch in den letzten 5 Zeilen, wo er sich dem ›ungeheuren Spruch‹ Goethes zuwendet: Nihil contra deum nisi deus ipse – Nur ein Gott gegen einen Gott. Und da bleibt die Leserschaft von Gott verlassen, sofern sie nicht an Blumenbergs unendlicher Belesenheit teilhat oder – wie ich – unverdrossen das Internet befragt. Dort würde man fündig unter folgendem Link des Goethe Jahrbuches 13 Weimar 1952: Momme Mommsen: Zur Frage der Herkunft des Spruches „Nemo contra deum nisi deus ipse“.

Man fragt sich, warum sich diese Seite im Goethebuch befindet und nicht in Blumenbergs „Matthäuspassion“ (1988), wo er sich von Seite 208 bis 222 mit diesem Thema befasst (›DER RUFET DEM ELIAS‹). Er verrät es hier aber doch in den letzten 5 Zeilen, wo er sich dem ›ungeheuren Spruch‹ Goethes zuwendet: Nihil contra deum nisi deus ipse – Nur ein Gott gegen einen Gott. Und da bleibt die Leserschaft von Gott verlassen, sofern sie nicht an Blumenbergs unendlicher Belesenheit teilhat oder – wie ich – unverdrossen das Internet befragt. Dort würde man fündig unter folgendem Link des Goethe Jahrbuches 13 Weimar 1952: Momme Mommsen: Zur Frage der Herkunft des Spruches „Nemo contra deum nisi deus ipse“.

Das bedeutendste Kapitel dieses ganzen posthum erstellten Goethe-Buches von Blumenberg scheint mir das dem Prometheus-Syndrom gewidmete zu sein: „Ein Geschlecht das mir gleich sey“, Seite 112 – 138. Es betrifft die Wechselwirkung mit Schopenhauer bzw. dessen Auseinandersetzung mit der Farbenlehre. Und damit einen philosophischen Diskurs angesichts der Wirk- und Fliehkräfte zwischen den Monumenten Kant und Newton.

Wunderbar auch die Richtigstellung zu dem berühmten Ausspruch Goethes über die Kanonade bei Valmy, – sein Hang, dem Sinnlosen, das ihn tangiert, durch Umwidmung eine höhere Bedeutung abzugewinnen. Seite 113ff: „Gelübde auf dem Rückzug„.

Altherrentraum?

Die Würde des Liedes ist unantastbar

Man hätte glücklich sein können: ein Liederabend in voller Länge im Fernsehen! Wann gibt es schon eine solche Chance für die zarten lyrischen Gebilde, von denen man meint, dass sie ihre Wirkung (und Würde) nur in einem kleinen Kreis unter Kennern entfalten. (Wenn man allerdings die Ankündigung sieht, können einen durchaus dunkle Ahnungen beschleichen.) Zumindest die heutige Jugend, so weiß man, kann man jagen mit dem sogenannten „Kunstlied“, schon die gestelzte bzw. kunstvoll gestützte, hochkultivierte Stimme signalisiert den jungen Leuten: wir sind auf einem anderen Niveau zuhaus als eure Schlagerfuzzys, die ein Vibrato fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Vielleicht fängt man sie mit dem Stichwort Liebe?

Aber bedenken Sie: geht noch jemand in irgendeinem Text den Umweg mit, wenn er über die Blätter oder Blüten des Nussbaums verläuft. Wer spricht so? Wer will das gesungen hören? Der Nussbaum breitet blättrig seine Äste aus, „viel liebliche Blüten stehen dran, linde Winde kommen, sie herzlich zu umfahn. Es flüstern je zwei zu zwei gepaart, neigend, beugend, zierlich zum Kusse die Häuptchen zart.“ Wollen Sie? Es ist die Musik, die diese Lyrik in den Himmel hebt.

Was geschieht hier?

Technisch gesprochen: das einleuchtende Hauptmotiv, mit dem das Klavier begonnen hatte, kehrt sehr oft wieder, ehe es eine neue Tendenz angibt, aus einer These wird eine Frage. Ich gestehe, es ist diese Wendung bei 1:19, die mir die Tränen in die Augen treibt und eine Wachsamkeit erzeugt, als nähere sich eine nicht genauer bestimmbare Gefahr. Es ist ernst, auch der Sänger ist schutzlos, aber er tut, als könne er einfach still weitererzählen. Was für eine Geschichte? Gar keine.

„Mägdelein“ – dass ich nicht lache! Ich höre jemanden sagen: das ist ein Altherrentraum, typisch, – vom Mägdlein, das nicht weiß wie ihm geschieht… Andererseits: wer Ohren hat für das Lied, ist für Zweifel unerreichbar… Er (?) ist gebannt und lauscht in einen hintergründigen Raum: da ist (fast) nichts: man horcht, es rauscht im Baum, sehnend, wähnend, sinkt lächelnd in Schlaf und Traum.

Man höre es ein ums andere Mal, – wie erfahre ich wohl den Traum in einer anders gestalteten „Erzählung“? Wie war es damals?

Jetzt sind wir wach genug für einen Liederabend im Fernsehen, nicht wahr? Heute, Jahrzehnte nach Elly Amelings (und Fischer-Dieskaus) großer Zeit? Öffnen Sie das Programm „Liederabend“, – ach, leider scheint das Titelbild nicht zu passen, Anfassen geht ja gar nicht. Aber warum? Der Sänger, die Sängerin singt nicht als leibhaftige Darsteller:in einer lebendigen Person, diese wird von beiden nur lebhaft imaginiert, – als deren lyrisches Ich. So wird es völlig entgleisen…

Noch im ersten Lied könnte man glauben, es gelingt (er fixiert sie nicht, sie wirkt glücklich, vielleicht, weil sie innerlich die gleiche Imagination hat, sie fühlt sich nicht „persönlich“ angesungen, – hoffentlich).

Dann kommen wir im zweiten Lied zu dem uns so vertrauten Titel „Der Nussbaum“, mit der Sängerin, – hoffentlich nicht, weil es „zur Frau passt“… hatte er im ersten, vorhergehenden Lied nicht schon dies Kopfnicken und Augenaufschlagen, als er sang: „… mein guter Geist, mein bess’res Ich“ (bei 1’59) ? Gottseidank, ohne sie anzuschauen. Im Nachhall des Liedes wendet er sich ihr erwartungsvoll zu, die Hände faltend. Und nun kommt im „Nussbaum“ ein Mienenspiel, das man nicht ignorieren kann, sein zartes Kopfnicken zu „viel liebliche Blüten stehen dran“ kaum noch (3:15) – sieht er dasselbe Bild, muss ers bestätigen? – , sie lächelt, windet sich etwas, er lächelt, wendet sich ihr zu, schaut bereits auf ihren Mund, (3:30) „sie zärtlich zu umfahn“. Ja, und ihre eigenen Hände finden zueinander, umschmeicheln sich, er neigt den Kopf zu ihr, dann bei „es flüstern je zwei zu zwei gepaart“ weicht er zurück mit geöffnetem Mund, gleichsam staunend (3:36), es ist ein „Ach so!“, dazu auch noch die Handgeste „Na klar!“, und wenn dann kommt „neigend, beugend, zierlich zum Kusse die Häuptchen zart“ (3:54), lacht er verständnisinnig. Man sieht die Hände von Helmut Deutsch – zu ihm wäre viel zu sagen, schade dass er sich nicht zu schade ist – und die zu Tränen rührende Wendung kommt wie ein Hohn. Die Sängerin mit übertriebenem Schmerz: „das Mägdlein, das dächte die Nächte und Tage lang“, dann wie als Clou: „und wüsste ach selber nicht was“ (4:13), Kaufmann nickt neckisch, wie zum flüchtigen Kuss ansetzend, sie beide wissen, worum es geht. Er dreht sich demonstrativ ab, mit zusammengekniffenen Lippen, das meint: so ist die Jugend, beratungsresistent, die Sängerin, lockend: „sie flüstern, sie flüstern“ … sie betont das „nächste Jahr“ und zeichnet die Größe des Baumes in die Luft, in dem es rauschet. Unerträglich, das alles. Bei 5:31 ist alles vorbei. Erwartungsvolle Stille. Nicht zu lang. Endlich als Antwort – das Tenor-Lied „Lieben von ganzer Seele“. Der Liederabend soll eine Art Dialog ergeben, das ist nun ganz deutlich. Eine Art herabgemindertes Bühnendrama.

Wenn Sie Elly Ameling noch im Ohr haben, hören Sie doch auch das Lied „Mein schöner Stern“ in diesem Damrau/Kaufmann-Lieder-Dialog. Natürlich wird es hier von dem Mann gesungen, heldenmäßig, und der Stern ist keine Imagination, er steht ihm zur Seite. Jegliche Erschütterung bleibt aus…

Die Würde eines Liedes aber ist unantastbar. (Man kann die wahrhaft lyrischen Lieder nicht einem angeblich neuen Zeitgeist anpassen. Auch mit gutem Willen re-interpretiert, sind sie zwar noch identifizierbar, aber nur als lebende Leichen. Ein solcher Liederabend scheint mir kontraproduktiv, und wenn es der Leistung eines Regisseurs oder Image-Beraters geschuldet ist: null und nichtig.

Brauchen wir dafür ein musikalisches Grundrecht?

ARTE Liederabend noch abzurufen bis August 2023

https://www.arte.tv/de/videos/111755-000-A/liederabend-mit-jonas-kaufmann-und-diana-damrau/ hier 27:15 „Mein schöner Stern“

Wagen wir doch die Frage: Wer braucht ein lyrisches Ich? Ein Versuch steht hier.

Abschließend: zum Vibrato (Rat eines Cellisten, – so einfach ist die Regel cantabile)

es erinnert mich an die erste Hörbegegnung mit Anner Bylsma,1970er Jahre, als er mit dem Collegium Aureum das Beethovensche Tripelkonzert aufnahm, Anfang des langsamen Satzes, eine absolut neue Idee des solistischen Auftritts, vibratofrei, aber expressiv sprechend

Künstliche Intelligenz – nur keine Panik!

Mehr Komik! Ein paar ungelöste Fragen

Es liegt was in der Luft, KI – und mit Vorliebe wird in der Kunst herumgestochert, als sei es die letzte Bastion der Menschlichkeit, deren Verschwinden nun bald zu beklagen sein wird. Dabei gab es doch schon die künstlich erschaffene Zehnte von Beethoven in Bonn, ein Desaster erster Güte, das nur nicht heilsam wirkte, weil es doch genug Offizielle gab, die bestätigten, dass es irgendwie nach Beethoven klang; was ja kein Wunder ist, wenn man ausreichend „echten“ Stoff reingemischt hat. Kein Wort darüber. Es wird auch nicht richtiger, wenn es vom Philosophen Precht stammt, der sich wohl in KI auskennt, aber nicht in MUSIK.

Ich weiß nicht, ob der verdienstvolle Journalist Ulrich Schnabel nun die passenden Akzente setzt, wenn es um KI in Literatur, Prosa oder Lyrik geht.

Ich erlaube mir aber, einen Abschnitt daraus zu zitieren, in dem es u.a. um Gedichte von Rilke oder Celan geht, vielmehr um deren Surrogat aus dem Ideen-Räderwerk der Künstlichen Intelligenz.

Lassen Sie es auf sich wirken!

Lassen Sie es auf sich wirken!

Welcher Lyrikkenner würde denn im Traum glauben, dass eine so schwache Metapher („Berge wie Riesen“) von Rilke stammen könnte, der auch noch „die Kraft der Erde“ unter seinen Füßen fühlt. Gewiss, wer den Namen Celan und das Wort schwarz hört, denkt im gleichen Moment an die „schwarze Milch“ der Todesfuge, aber schon dieses Titelwort könnte die KI nur von Celan selbst abgeluchst haben und dürfte es übrigens kein zweites Mal verwenden. (Um nochmal auf Beethoven zurückzukommen: es ist völlig unrealistisch, dass er ein neues Opus aus Elementen vorheriger Werke zusammenbaut. Sein Geist war unberechenbar, von Werk zu Werk ebenso wie innerhalb eines Werkes.)

Wer sind denn die Versuchspersonen, die nur noch raten können, ob es sich um ein Original oder ein Maschinen-Gedicht handelt? Raten statt urteilen??? Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Poet, wenn er sein Handwerk versteht, schreibt wie ein Roboter, aber unwahrscheinlich, dass diesem eine Strophe gelänge, die mit einer von Rilke austauschbar wäre.

Und etwas weiter im Text findet man die Sätze:

Eine weitere Kritik an den Sprachprogrammen lautet, dass sie häufig vorhersehbare, formelhafte Texte hervorbringen; zu echter Fantasie oder literarisch wertvollen Beiträgen sei der Algorithmus hingegen nicht in der Lage. Das stimmt. Die Sache ist nur die: Dasselbe gilt für uns Menschen. Auch der Großteil jener Texte, die wir tagtäglich produzieren, ist formelhaft und folgt vorhersehbaren Mustern – das gilt für die Hausaufgaben wir für Behördentexte, für Sprachnachrichten wie Politikerreden. Das eröffnet den Sprachprogrammen einen enormen Anwendungsbereich.

Aber wer will sich im Ernst darüber wundern, dass wir uns im täglichen Leben unzähliger Formeln und Redensarten bedienen? Es ist schlicht unnötig, sich permanent origineller oder preziöser Ausdrucksweisen zu bedienen. Daraus wird sich kein entspanntes (und inspiriertes) Gespräch entwickeln, wie es „normale“ Menschen lieben, die z.B. nicht miteinander im Wettkampf stehen, sondern – sich unterhalten.

Auch das Philosophie Magazin vom 14. Dezember 2022 beschäftigt sich mit diesem Thema und sieht gerade in dieser Normalität ein Problem:

ChatGPT – wenn Algorithmen fabulieren

Ein neues Sprachprogramm der Firma Openai sorgt im Netz seit einigen Wochen für Aufsehen. Der Grund ist, dass es eine Fähigkeit beherrscht, die bislang Menschen vorbehalten war: Das Erzählen von Geschichten.

Und nun heißt es:

Sogar die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die man lange als rein menschliche annahm, scheint die KI zu beherrschen. Einer jener Denker, der das Erzählen von Geschichten zum Vorrecht des Menschen erklärten, war Henri Bergson. In seinem 1932 erschienenen Werk Die beiden Quellen der Moral und der Religion erklärt der Philosoph, dass die Fähigkeit zu „fabulieren“ notwendigerweise mit der menschlichen Intelligenz verbunden und unerlässlich ist, um uns gesund und guten Mutes zu halten. Sie erfüllt in der Tat eine lebenswichtige Funktion, indem sie uns als potentes Werkzeug im Kampf gegen eine Niedergeschlagenheit zur Verfügung steht, die uns in unterschiedlicher Ausprägung jedoch schlussendlich alle betreffen wird.

(…)

Daran darf zum jetzigen Zeitpunkt mit Fug und Recht gezweifelt werden. Bergson erinnert uns nämlich auch daran, dass es nur möglich ist, den Nebenwirkungen unserer Vernunftbegabung mit Geschichten entgegenzuwirken, wenn die Geschichten von sich aus „vital“ sind. Also eine Kraft besitzen, die jenen Texten abgeht, die lediglich aus einer Vielzahl neu arrangierter, jedoch bekannter literarischer Gemeinplätze bestehen. (…)

Im Gegensatz dazu zeichnet sich das menschliche Fabulieren durch das Charakteristikum aus, mit Erwartungen zu brechen, im ersten Moment verwirrende Geschichten zu konstruieren, die sich schließlich doch zu einem Ganzen zusammenfügen.

Richtig! Niemand zweifelt aber auch, dass nette Kindergeschichten, wie ich sie einst für meine Enkelin erfand, ebenso von einem Computer stammen könnten. Die Kleine gab mir sogar zwischendurch Anweisung, wie es weitergehen sollte. Auf keinen Fall sollte der Hauptfigur etwas zustoßen. Niemals hätte sie protestiert, wenn der Inhalt allzu schematisch aufgebaut war. Die Geschichten sollten ja gewissermaßen einem heimlichen Muster folgen. Es war nicht schlimm, wenn es ausging wie am Abend zuvor. Andererseits gab es genügend Erfahrungen, dass ein Film oder eine geschriebene Geschichte, anders verläuft, als vom Kind gewünscht, ja, sogar mit Tränen endet. Lebenserfahrung, die auch dazu verleiten kann, endlich selbst den Weltlauf mitlenken zu wollen. Und wissen, was ein Scheitern bedeutet.

Heute würde Henri Bergson sich wahrscheinlich angesichts der Leistungen der KI etwas anders fassen. Aber im Prinzip lohnt es sich, vom „vitalen“ Kern auszugehen, der die Geschichte trägt. Und normalerweise beeinflusst kein Rezipient den Verlauf, die live erzählende Person allerdings ist ein Seismograph, der durchaus die Kräfte spürt, die wachgerufen werden.

* * *

Eine andere Idee, der nachzugehen wäre, hat mit dem Witz zu tun, bzw. unserer Fähigkeit, einen Witz zu verstehen oder gar wirkungsvoll (auf die Pointe hin) zu konstruieren. Das oft geradezu explosive Lachen über einen Witz wird ja in einem winzigen Moment ausgelöst, der einem Kurzschluss gleicht oder vielmehr dem Gegenteil: ein Kontakt schließt sich, ein Zusammenhang blitzt auf, ein Netz ist geschaltet. Auf einfachste Weise, wenn es sich um einen Wortwitz handelt, ein absichtlich herbeigeführtes Missverständnis, um eine Doppeldeutigkeit, die sich auflöst, und zwar durch die aktive Rück- oder Umdeutung. Es handelt sich nicht einfach um 2 Wörter, sondern um Bedeutungszusammenhänge, die aufgerufen werden. Eine allzulange Leitung vernichtet den Witz, nötige Erklärungen müssten „undercover“ vorausgeschickt werden. Denn der Funken der Pointe muss unmittelbar zünden. Ein Spiel mit dem Fassungsvermögen und dem aktiven Erlebnishorizont der beteiligten Menschen.

In dem Exemplar der ZEIT (15.Dezember) mit dem Schnabel-Artikel gibt es tatsächlich auf Seite 57 ein kleine Kolumne von Lars Weisbrod, wie hilflos das ChatGPT mit Humor umgeht, bei der Erfindung von Witzen etwa.

Anregend auf jeden Fall: hier. Man kann aber auch mal bei heise online vorbeischauen und den Schlussabsatz zum Ausgangspunkt nehmen:

Anregend auf jeden Fall: hier. Man kann aber auch mal bei heise online vorbeischauen und den Schlussabsatz zum Ausgangspunkt nehmen:

ChatGPT stellt auch keine Nachfragen, wie der Nutzer etwas gemeint haben könnte – selbst wenn mehr Informationen seitens des Nutzers die Antwort stark verbessern würden. Die KI plappert einfach drauf los und versucht die aus Sicht der Maschine bestmögliche Antwort zu geben.

Schließlich hat der aktuelle Prototyp nur Daten bis 2021. Aktuelle Fragen kann er damit nicht beantworten.

(Ende der vorläufigen Recherche)

P.S. Einer Anregung folge ich jedenfalls: ich untersuche, inwiefern ich bei Henri Bergson fündig werde, was das Wesen des Witzes ausmacht.

Siehe auch hier im Blog u.a. : http://s128739886.online.de/lachen-worueber / http://s128739886.online.de/nicht-lachen-wollen / http://s128739886.online.de/lachen-mit-schopenhauer / http://s128739886.online.de/wieso-und-worueber-lachte-immanuel-kant / http://s128739886.online.de/comedians /

Zudem sollte ich im Fall der Lyrik überprüfen, warum die Interpretation aus kundiger Hand wesentlich ist. Allein wenn es um einen Satz geht wie diesen: „Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.“ Mörike. (Scheint es so oder scheint letztlich doch die Lampe?) Und dann, wenn man das ganze Gedicht liest: wie harmlos dürfte es denn aufgefasst werden?

Sollen wir uns aus dem gleichen Stoff von ChatGPT etwa ein tiefsinnigeres Gedicht verfertigen lassen?

Wenn man sich Sorge macht, dass die KI eines Tages das Leben (des Geistes) vollständig simulieren kann, aber wohl kaum die lebendige Situation, in der ein Mensch oder die Gruppe explosionsartig – ohne Sinn und Verstand – in Lachen ausbricht: so kann man bei Bergson anknüpfen dort, wo er darstellt, dass die Komik immer aus der Erfahrung einer Mechanisierung resultiert. Woraus man folgern könnte, dass die KI (als eine Form der Mechanisierung) gerade auf diesem Auge blind ist.

Ich zitiere im folgenden ohne weitere Erläuterung einfach das, was mir genügend Anregung zu bieten scheint. Ohne damit eine ausreichende Zusammenfassung der Gedankengänge Bergsons geliefert zu haben.

Bergson Seite 36f

Und nun zur Gesellschaft. Da wir in ihr und durch sie leben, können wir sie nicht anders denn als lebendes Wesen behandeln. Komisch ist folglich ein Bild, wenn es uns an eine verkleidete Gesellschaft, eine soziale Maskerade denken läßt. Ein solches Bild entsteht, sobald wir an der bewegten Oberfläche der Gesellschaft etwas Lebloses, Fixfertiges, Fabriziertes bemerken. Wieder diese Steifheit, die so gar nicht zu der dem Leben innewohnenden geschmeidigen Grazie paßt. Im formellen Teil des Gesellschaftslebens muß demnach eine latente Komik stecken, die nur auf eine Gelegenheit zum Ausdruck wartet. Man kann sagen, das Zeremoniell sei für das soziale Gefüge, was das Kleid für den individuellen Körper: Es wirkt feierlich, solange es sich mit dem ernsthaften Zweck, dem es nach überliefertem Brauch zu dienen hat, zu identifizieren scheint; es verliert seine Feierlichkeit in dem Augenblick, da unsere Phantasie es von diesem Zweck trennt. Damit eine Zeremonie komisch werde, muß sich also unsere Aufmerksamkeit nur auf das richten, was zeremoniell an ihr ist. Wir sollen nicht an ihre Materie, wie die Philosophen sagen, sondern nur an ihre Form denken. (…)

Auch hier steigert sich die Komik, je mehr sie sich ihrer Quelle nähert. Wir müssen von der abgeleiteten zur ursprünglichen Vorstellung, von der Maskerade zum Mechanismus zurückkehren. Ein solches Bild vermittelt uns schon allein die abgezirkelte Form jedes Zeremoniells. Vom Augenblick an, da wir den ernsten Sinn einer Feierlichkeit oder Zeremonie vergessen, haben wir den Eindruck, die Teilnehmer bewegen sich wie Marionetten. Ihre Beweglichkeit ist auf die Unbeweglichkeit einer Formel abgestimmt. Es ist Automatismus. Vollkommen aber ist der Automatismus eines Beamten, der wie eine Maschine funktioniert, oder die Seelenlosigkeit eines Verwaltungsreglements. das mit unerbittlichems Zwang angewendet wird und das sich für ein Naturgesetz hält. Vor einigen Jahren ging ein großer Postdampfer bei Dieppe unter. Einige Passagiere retteten sich mit letzter Not in ein Boot. Die Zollbeamten, die ihnen mutig zu Hilfe geeilt waren, fragten sie als erstes, ob sie nichts zu verzollen hätten… Ähnlich, wenn auch subtiler, wirkt auf mich der Satz eines Abgeordneten, der nach einem in der Eisenbahn begangenen Verbrechen beim Minister interpellierte: «Nachdem der Mörder sein Opfer umgebracht hatte, muß er entgegen den geltenden Vorschriften rückwärts vom Zug abgesprungen sein.»

Seite 38

(Molière) Soweit hier übrigens die komische Phantasie zu gehen scheint, die Wirklichkeit bringt es zuweilen fertig, sie zu übertreffen. Einem zeitgenössischen, äußerst streitbaren Philosophen wurde vorgehalten, seine makellos gezogenen Schlüsse hätten die Erfahrung gegen sich, worauf er die Diskussion kurzerhand mit dem Satz beendete: «Die Erfahrung hat unrecht.» Die Idee, daß man das Leben durch Vorschriften regeln könne, ist weiter verbreitet, als man denkt. Sie ist in ihrer Art natürlich, wiewohl wir sie zuvor künstlich zerlegt und wieder zusammengesetzt haben. Sie liefert uns gewissermaßen die Quintessenz der Pedanterie, und diese ist im Grunde nichts anderes als Kunst, die klüger sein will als die Natur.

So verfeinert sich der gleiche Effekt immer mehr – vom Eindruck einer künstlichen Mechanisierung des menschlichen Körpers bis zur Vorstellung von einer Verdrängung des Natürlichen durch das Künstliche. (…)

Seite 39

Quelle Henri Bergson: Das Lachen / Ein Essay über die Bedeutung des Komischen / Im Verlag der Arche in Zürich 1972 / Aus dem Französischen übersetzt von Roswitha Plancherel-Walter

* * *

Nachtrag

Sehr empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang der aktuelle Blogbeitrag von Arno Lücker: HIER. Und auch da kommt das Lachen nicht zu kurz. Zitat:

Seit wenigen Wochen haben viele Menschen Spaß an „ChatGPT“. Ein Chat-Roboter, der scheinbar auf alles eine Antwort hat – und mehr noch: selbst Gedichte, kleine Geschichten, Geburtstagsreden, Rätsel und so weiter verfassen kann. Damit lässt sich durchaus mal zwei Stunden Spaß haben (verbringt aber dadurch weitere zwei Stunden seines Tages vor einem Bildschirm). Dabei funktioniert das Ganze nicht nur auf Englisch, sondern auch beispielsweise (allerdings wesentlich fehleranfälliger) auf Deutsch. Man gibt einfach eine „Arbeitsanweisung“ in ein Eingabefeld – und relativ schnell erscheint ein Text; grafisch wie „getippt“ gestaltet, vermutlich, damit dieses Spielzeug ganz typisch den Anschein von (genial schneller) Menschlichkeit vermittelt.

Ein Kurz-Gedicht oder zwei

Es gehört zu Peter von Matts Entdeckungen

Gestern liebt‘ ich,

Heute leid‘ ich:

Dennoch denk‘ ich

Heut und morgen

Gern an gestern.

* * *

Es passt zum Cherubinischen Wandersmann, denkt man, aber weit gefehlt… (siehe – zur Einstimmung – im Blog hier)

Eine Reihe von Fundstücken hätte ich noch anzufügen, sobald genug Zeit ist.

Hier folgt ein weiteres Gedicht, ein altes Distichon, das mir neu war, doch inhaltlich so vertraut wie die Odyssee meiner 50er Jahre, als sei ich selbst der, der hier nach Hause kommen sollte:

Odysseus

Alle Gewässer durchkreuzt‘, die Heimat zu finden, Odysseus;

Durch der Scylla Gebell, durch der Charybde Gefahr,

Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,

Selber in Aides‘ Reich führt ihn die irrende Fahrt.

Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Küste,

Er erwacht und erkennt jammernd das Vaterland nicht.

* * *

Als Mahnung an Zweifler und Kritiker sei gesagt: ohne Peter von Matt hätte ich keinen Zugang zu diesen Gedichten gefunden, oder sie gar für hilfreich in einer problematischen Lebenssituation erkundet. Ich überrede niemanden, habe genügend mit mir selbst zu tun*. Zu erwähnen wäre vielleicht doch, dass das zweite Gedicht von Schiller ist, das erste von Lessing.

*Weshalb ich jetzt dringend die Schillerschen Briefe zur ästhetischen Erziehung rekapitulieren muss (auch sie habe ich in der Schulzeit kennengelernt, aber – wie sich zeigt – nicht im geringsten verstanden, – bis auf ein winziges Detail).

* * *

Nach Haus zurückgekehrt, sehe ich in der alten zweibändigen Dünndruck-Ausgabe „Schillers Werke“ doch die Spuren einer Arbeit, die mir erzählen, dass ich es wohl ernster gemeint habe, als kürzlich erinnert, und das beflügelt mich seltsamerweise heute, nach etwa 66 Jahren, Schillers „ästhetische Briefe“ nach dem „Gutenberg“-Text per Handy intensiver durchzugehen,kurz: ich kam zu dem Vorsatz: es muss sein. Der Zeitsprung selbst könnte zum Thema werden, – die Gründe folgen vielleicht später.

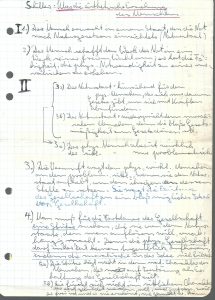

schwache Unterstreichungen, inliegend ein Zettel, der damals den Gedankengang gliedern sollte.

schwache Unterstreichungen, inliegend ein Zettel, der damals den Gedankengang gliedern sollte.

Und die Rückseite des Zettels mit dem Ende der Bemühungen von 1956/57, daneben die neuen Notizen, die mich vor wenigen Tagen – bei der Lektüre des Buches „Wörterleuchten“ (Peter von Matt) – zu dem Zeitsprung veranlasste, wobei ich andere Assoziationen nicht fallen lassen wollte, wie die des Briefwechsels Emil Staiger / Martin Heidegger über Mörikes Gedicht „Auf eine Lampe“, das Peter von Matt gar nicht behandelt (die Frage, ob „scheint“ dem lateinischen „lucet“ oder „videtur“ entspricht). Das Thema Schönheit und das Thema Zeit, – das darf ich nicht wieder verlieren.

Und die Rückseite des Zettels mit dem Ende der Bemühungen von 1956/57, daneben die neuen Notizen, die mich vor wenigen Tagen – bei der Lektüre des Buches „Wörterleuchten“ (Peter von Matt) – zu dem Zeitsprung veranlasste, wobei ich andere Assoziationen nicht fallen lassen wollte, wie die des Briefwechsels Emil Staiger / Martin Heidegger über Mörikes Gedicht „Auf eine Lampe“, das Peter von Matt gar nicht behandelt (die Frage, ob „scheint“ dem lateinischen „lucet“ oder „videtur“ entspricht). Das Thema Schönheit und das Thema Zeit, – das darf ich nicht wieder verlieren.

dies nur als Gedächtnisstütze, für andere Leser nicht unbedingt nutzbringend … aber vielleicht anregend als Weg privater Resilienz, die zu nichts Greifbarem führt, abgesehen von dem Versuch, einen Zeitsprung von 66 Jahren so wichtig zu nehmen, als ließe er sich zu einem „Madeleine“-Erlebnis stilisieren. usw. usw. klar, am Ende bleibt mehr, als je gedacht. Und das wird an Schiller liegen. Ich erinnerte mich aber auch an Humboldts Ausspruch über seine Weltaneignung und daran, dass dagegen ich wohl alle paar Monate dasselbe entdecke und es als Neuigkeit feiere. Warum auch nicht!? Irgendwie zyklisch. Wie zum Beispiel schon hier.

dies nur als Gedächtnisstütze, für andere Leser nicht unbedingt nutzbringend … aber vielleicht anregend als Weg privater Resilienz, die zu nichts Greifbarem führt, abgesehen von dem Versuch, einen Zeitsprung von 66 Jahren so wichtig zu nehmen, als ließe er sich zu einem „Madeleine“-Erlebnis stilisieren. usw. usw. klar, am Ende bleibt mehr, als je gedacht. Und das wird an Schiller liegen. Ich erinnerte mich aber auch an Humboldts Ausspruch über seine Weltaneignung und daran, dass dagegen ich wohl alle paar Monate dasselbe entdecke und es als Neuigkeit feiere. Warum auch nicht!? Irgendwie zyklisch. Wie zum Beispiel schon hier.

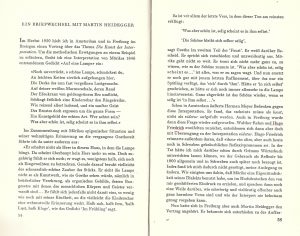

Emil Staiger: Die Kunst der Interpretation / Studien zur deutschen Literaturgeschichte / Atlantis Verlag Zürich 1955 (1961)

Emil Staiger: Die Kunst der Interpretation / Studien zur deutschen Literaturgeschichte / Atlantis Verlag Zürich 1955 (1961)

Erst durch diese Behandlung wurde mir damals schlagartig deutlich, dass viel mehr in diesem Gedicht steckte, als man als Schüler glauben mochte. Es klang gar zu brav. (Was soll mir die Lampe???) Und ähnlich ging es mir mit dem kleinen Gedicht von Schiller, das den Spielenden Knaben zum Thema hatte, eine typische Mutter-Kind-Idylle, angelehnt an irgendwelche pietistischen Bilder zur Kindheit Jesu, endend mit vagen Spruchweisheiten. Es erinnerte mich an die letzten Jahre meines Vaters, als er plötzlich begann, die Pflicht zu verherrlichen, aber ohne Begeisterung. Und ohne Kant.

Weit gefehlt. Hier ist ein Schüssel zur methodischen Philosophie, zur dritten der großen Kant-Kritiken, und dies ernstzunehmen, verdanke ich Peter von Matt. Andererseits ist es viel zu kurz abgetan, wenn man wirklich den Spuren in Schillers Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ nachgeht. Dieses Gedicht sei

ein schroffer Gegenzug zu der Erlösungsvision, die sich mit dem Begriff des Spiels in den Briefen (…) verbindet. Dort wird der spielende Mensch zur Chiffre einer weltgeschichtlichen Hoffnung. Das Spiel, schon das des Kindes, beweist die Fähhigkeit zu freiem Handeln. Es ist die Schwelle zu jeder Gestalt von Freiheit, das Versprechen einer möglichen Versöhnung aller Gegensätze. Im Spiel wird das Zerrissene wieder ganz, und diese Ganzheit enthält den Keim einer besseren, einer wahrhaft schönen Zukunft. Die geglückte Welt, die die Jakobiner, ein Jahr zuvor blutig erzwingen wollten, durch Terror, will Schiller friedlich in die Wirklichkeit locken, durch die Spiele der Kunst. So sagen es die Briefe. Das Gesicht sagt etwas anderes. Die zehn Verse sind ohne Hoffnung.

Man wird verlockt, es sich mit den Briefen zu leicht zu machen, auch wenn davor ausdrücklich gewarnt wird. Der Hinweis auf die Französische Revolution ist sicher wichtig und lässt uns einsehen, weshalb eine Ästhetik nicht ohne Blick auf den Staat zu denken ist, in dem sie sich realisiert. Und wenn in dem Gedicht nur von „dem fröhlichen Trieb“ die Rede ist, ahnen wir nicht, wie differenziert Schiller über die beiden „Triebe“ spricht (in denen keine Vorwegnahme der Freudschen Theorie vermutet werden sollte): der sinnliche Trieb und der Formtrieb. Man könnte im Vierzehnten oder Fünfzehnten Briefe ansetzen, um erst später ganz am Anfang beginnen. Und beherzigen, was er im Achten Brief mit der Erinnerung an den Wahlspruch SAPERE AUDE meint, den schon Kant als Feldzeichen hochhielt. Gefährlich ist es vor allem, am Ende den „Begriff der Pflicht im deutschen Denken und Gehorchen“ hervorzuheben, um ihn dann im Gedicht ganz anders zu sehen, dieses nämlich „wie ein aufständisches Manifest“ zu lesen.

Schiller:

Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materielle Sein und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich faßt. Der Gegenstand des Spieltriebes also, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heißen können; ein Begriff der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient.

Damit kann man schon eine Weile leben und denken, ehe man mit Schiller fortfährt:

(Fortsetzung folgt) !!!