Einige Anregungen aus dem Bücherschrank

Ich will nicht aufwärmen, wann und wo es mir in meiner Schulzeit begegnet ist, und dass die Lektüre letztlich völlig unverstanden blieb (Aischylos oder Sophokles), bei Nietzsche: „Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“, Dionysos, Euripides, das Satyrspiel, letztlich begeisterte mich nur der Bezug auf Wagner. Jetzt ist es die spezielle Literatur zum Thema, die mich fesselt, durch was genau, soll mir erst noch klarer werden. Die Bilder, würde ich sagen, – die untrüglichen Belege, dass das einmal Wirklichkeit war, 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ja, wir haben Homer gelesen, bzw. mühsam übersetzt, wir haben die „Antigone“ des Sophokles (oder Euripides?) in der Unterprima aufgeführt (ich stand im Chor, und rezitierte in der Gemeinschaft das Original der Verse: „Vieles ist schrecklich, aber am schrecklichsten ist der Mensch!“ – „Deínos…“ vielleicht auch „ungeheuer“ – ich muss den Text wiederfinden. Insgesamt beeindruckte mich das Erlebnis (zur Hälfte war es eher lächerlich), jedenfalls ohne Bezug zum realen Abstand der Jahrhunderte. Den hätte ich nur rein verbal bezeichnet, nicht als erlebte Distanz und Überwindung der Distanz. Ich springe hinein in die doppelte Vergangenheit, also… auch in meine eigene. Ich muss nicht mehr nach dem alten Originaltext von Aischylos oder Sophokles in dem Regal hinter mir (zweite Reihe) suchen, nein, nicht zurück, – vorwärts – mit einem Sprung ins Internet bin ich weiter, bitte – unverbindlich – hier (Aischylos). Oder hier (Sophokles). Oder (s.o. Link) in der Hölderlin-Fassung.

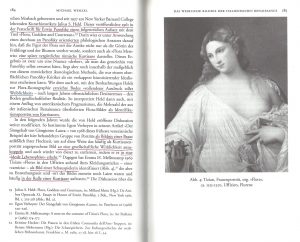

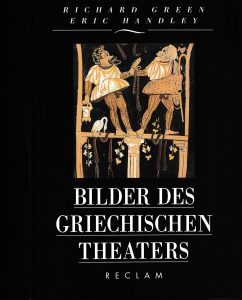

Und dann zurück in die Gegenwart: das neu entdeckte Buch (aus dem Nachlass meines Freundes Christian Schneider), zudem ganz neuwertig, er hat nicht mehr darin lesen können.

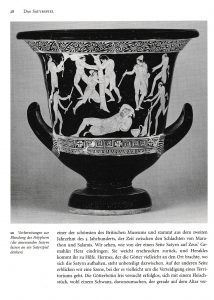

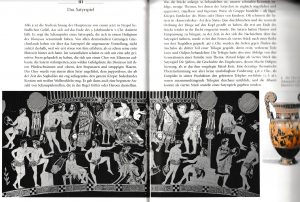

schnell weiter – zur Sache! Ich kopiere, so gut es geht. Unglaublich – die Equipe eines Satyrspiels. Ich glaube, wenn Christian mir dies gezeigt hätte, hätte ich ich das Werk zwingend kaufen müssen. Nun stand es in meinem andern Bücherzimmer inmitten der Bach-Literatur. Nein, da entdeckte ich auch aufs neue das hervorragende Buch „Das Musikleben der Griechen“ von Max Wegner, und dabei glaubte ich wahrhaftig seit meiner Studienzeit, die Sachen von Thrasibulos Georgiades würden für mein ganzes Leben ausreichen. Doch der Reihe nach.

schnell weiter – zur Sache! Ich kopiere, so gut es geht. Unglaublich – die Equipe eines Satyrspiels. Ich glaube, wenn Christian mir dies gezeigt hätte, hätte ich ich das Werk zwingend kaufen müssen. Nun stand es in meinem andern Bücherzimmer inmitten der Bach-Literatur. Nein, da entdeckte ich auch aufs neue das hervorragende Buch „Das Musikleben der Griechen“ von Max Wegner, und dabei glaubte ich wahrhaftig seit meiner Studienzeit, die Sachen von Thrasibulos Georgiades würden für mein ganzes Leben ausreichen. Doch der Reihe nach.

bitte vergrößern, im Detail betrachten!

bitte vergrößern, im Detail betrachten!

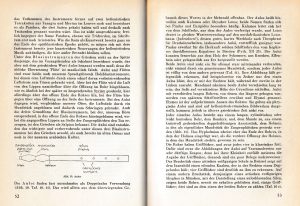

Auf der obigen Textseite ist von einem Flötenspieler die Rede, ein Fehler, der weit verbreitet ist, aber in einem so kompetenten Werk verwundert. Ein Aulos ist keine Flöte! Ich habe ein anderes Buch bereitgelegt, in dem der Aulos so genau beschrieben ist, – dazu auch in so anschaulicher Sprache -, dass ich nicht umhin kann, auch daraus ausführlich zu zitieren. Es stammt aus dem Jahre 1949.

↓Max Wegner: Das Musikleben der Griechen / Walter de Gruyter & Co. Berlin 1949

Zitat (Seite 19)

Dieser Widerstreit zwischen Saitenklang und Schalmeiengetön scheint sich vergrößert wiederzuspiegeln [sic!] in dem spannungsreichen Gegensatzpaar des Apollinischen und des Dionysischen, mittels deren Zusammenwirkens Nietzsche sich die Tragödie aus dem Geist der Musik entstanden dachte. Da nimmt es zunächst Wunder, daß D i o n y s o s selbst gar keine so innige Beziehung zu eigener Musikübung hat wie Apollon. Der Musik wohnt – nicht allein nach griechischer Auffassung – ein Geist der Ordnung inne, wie er dem Wesen des Apollon gemäß ist, sich aber mit der ausgelassenen dionysischen Schwärmerei, mit deren unvermittelt ausgestoßenen Schreien und ihrem aufreizenden, gellenden Getön schwer verträgt. So wild wie sein Schwarm ist nun allerdings Dionysos selber merkwürdigerweise nicht und es ist für das Verständnis seines Wesens nicht bedeutungslos, daß er in Delphoi herrschen konnte, während Apollon bei den Hyperboräern weilte. Im Griechischen sind immer die Gegensätze irgendwie im Kontrapost, in wechselseitiger Gebundenheit oder harmonische Spannung aufeinander bezogen. Niemals bläst Dionysos die Schalmei.

Eine solche Statue befand sich im Ratsgymnasium Bielefeld auf dem Flur neben unserer Klassentür, weniger als lebensgroß, dafür auf hohem Sockel, in meiner Unter-/Obersekunda-Zeit; als ich sie kennenlernte, ohne je genauer hinzuschauen, wusste ich nicht einmal, ob es sich um Sokrates oder Sophokles handelte. Vielmehr: ich war enttäuscht, dass es nicht Sokrates war.

Eine solche Statue befand sich im Ratsgymnasium Bielefeld auf dem Flur neben unserer Klassentür, weniger als lebensgroß, dafür auf hohem Sockel, in meiner Unter-/Obersekunda-Zeit; als ich sie kennenlernte, ohne je genauer hinzuschauen, wusste ich nicht einmal, ob es sich um Sokrates oder Sophokles handelte. Vielmehr: ich war enttäuscht, dass es nicht Sokrates war.

Noch eine wichtige Statue meiner Schulzeit… sie passte. Autoritär eben.

Noch eine wichtige Statue meiner Schulzeit… sie passte. Autoritär eben.

Über schwarzfigurige und rotfigurige Vasenmalerei (Wikipedia)

Vorwärts zu Aischylos! zuerst biographische Übersicht bei Wikipedia hier, dann zu Gutenberg (Texte Orestie I) Inhalt + Text „Der Mord“ (Agamemnons Tod) – Erklärende Anmerkungen dazu hier (auch Versmaße). Inhaltsangabe:

Als die vor Áulis zum Rachekriege wider Ílion versammelte Flotte der Hellénen durch widrige Winde zurückgehalten ward, verkündigte der Seher Kálchas, daß die grollende Ártemis die Abfahrt so lange verzögern werde, bis Iphigenía, die Tochter des Heerführers Agamémnon, ihr als Opfer gefallen sei. Agamemnon schwankte, ob er die eigene Tochter der Göttin zum Opfer bringen oder den Heerzug gegen Trója aufgeben solle. Endlich siegte sein kriegerischer Ehrgeiz über die Regungen des Vaterherzens: Iphigenia wird unter dem Vorwand einer Vermählung mit Achílleus nach Aulis gelockt und geopfert. Aber die unnatürliche That sollte durch eine neue Unthat gebüßt werden. Wie nun Agamemnon, siegreich von der eroberten Troja zurückkehrend, von seiner Gemahlin Klytämnéstra feierlich empfangen, wie er von ihr und Ägísthos, welchem sie während der Abwesenheit ihres Gemahls in ehebrecherischem Bunde sich ergeben, zugleich mit der tróischen Königstochter, der kriegsgefangenen Kassándra, noch an demselben Tage gemordet wird, ist in dieser Tragödie dargestellt.

Scene. Königlicher Palast in Árgos. Flügelgebäude zu beiden Seiten, rechts die Wohnung für das Gesinde, links die Gastwohnungen. Vor dem Palaste stehen Bildsäulen und Altäre des Zeus, des Apóllon, des Hérmes. Auf dem flachen Dache der Gesindewohnung, das die Aussicht auf Gebirge, Meer und Land bietet und das als Warte dient, sieht man den Wächter sich von seinem Lager aufrichten.

(Übertragung von Johann Jakob Christian Donner, ca. 1900)

- Agamemnon

- Das Totenopfer

- Die Eumeniden

- Der gefesselte Prometheus

- Die Perser Wiki hier

- Die Schutzflehenden

Das nächste Drama „Das Totenopfer“ oder „Die Blutrache“ / Inhalt siehe hier :

Die Mörderin des Gatten, Klytämnéstra, ist mit ihrem Buhlen Ägísthos an dem Orte ihres Verbrechens in frechem Trotze zurückgeblieben; ihr und Agamemnons einziger Sohn, Oréstes, ein zwölfjähriger Knabe, war von seiner Schwester Eléktra, gleich in der ersten Verwirrung nach dem Tode des Vaters, zu dem Könige Stróphios in Phókis, ihrem Oheim, gesendet worden, mit dessen Sohne Pýlades er die berühmte Freundschaft schloß; Elektra selbst lebte im väterlichen Hause zu Mykénä unter den Mördern ihres Vaters ein kummervolles Leben. Nach acht Jahren war Orestes zum Manne gereift. Da erhält er von dem Orakel Apóllons die bestimmte Weisung, den Tod des Königs und Vaters an den Mördern zu rächen. Er kommt mit Pylades nach Árgos, eben als Elektra nach dem Befehle der Mutter mit einer Schar dienstbarer Frauen am Grabe des gemordeten Vaters Trankopfer bringt. Zuerst fällt Ägísthos, dann Klytämnestra, die Mutter, von seiner Hand. Aber die Qual der Reue ergreift alsbald seine zagende Seele. Von den Erínnyen verfolgt, die vorerst nur seinem Auge sichtbar sind, flieht er nach Délphi zum Heiligtum Apollons, um bei dem Gotte Schutz und Reinigung zu suchen, dessen Ausspruch ihn zu der verhängnisvollen That getrieben hat.

Das dritte Drama „Die Eumeniden“ oder „Die Sühnung“ / Inhalt siehe hier :

Oréstes ist im Heiligtume zu Délphi. Auf dem Vorplatze desselben erscheint die Pýthia, die weissagende Priesterin des Apóllon, spricht ein Gebet zu den Göttern des Orakels, der Stadt und des Landes und geht dann in den Tempel, ihres Amtes zu warten. Bald aber wankt sie voll Entsetzen wieder zurück. Sie hat den Orestes erblickt, der als Schutzflehender den Altar des Gottes umschlingt, und um ihn her, vom Schlafe betäubt, die schwarzen Gestalten seiner Verfolgerinnen. Nachdem sie den Gott angerufen, daß er selbst sein Heiligtum vor Befleckung wahren möge, eilt sie hinweg.

Die Scene verwandelt sich. Wir sehen das Innere des Tempels, in demselben den Orestes von den schlafenden Erínnyen umgeben. Apollon selbst tritt zu seinem Schützling, spricht ihm Mut ein und verweist ihn an Pállas Athéne.

Noch schlummern die rächenden Göttinnen; aber nun hebt sich der Schatten Klytämnéstra’s Rache fordernd aus der Unterwelt empor. Die Erinnyen raffen sich auf, sehen mit Ingrimm ihre Beute sich entrissen und häufen Vorwurf und Schmach auf den rettenden Gott. Dieser erscheint selbst, die düsteren Töchter der Nacht aus seinem Heiligtume zu verscheuchen.

Orestes ist nach Athen geflohen, zum Altare der Pállas, daß sie über ihn richte, ihn rette. Bald stürzen auch die Erinnyen herbei, mit Drohungen gegen den Flüchtling, der ihnen dennoch nicht entgehen werde, und mit einer schauerlich erhabenen Verkündigung ihres Amtes, ihres ewigen Rechtes, ihrer unentfliehbaren Gewalt. Da naht Athene selbst auf den Ruf des Orestes. Beide Parteien tragen ihre Sache vor und übergeben ihr das Richteramt in dem schweren Handel. Aber die Göttin wagt nicht allein den Streit zu schlichten: aus den Besten ihres Volkes will sie Richter setzen, die nach heiligem Eide zwischen den Streitenden entscheiden sollen. »So wird denn das Gericht angeordnet, und Athene verkündigt, daß diese Anordnung nicht bloß für den gegenwärtigen Fall, sondern auch für die Zukunft bestehen und ein ehrwürdiger Rat, auf dem Áreshügel versammelt, fortan immerdar das Richteramt verwalten solle. Apollon erscheint, um für Orestes zu zeugen und als Anwalt seine Sache zu unterstützen. Die Verhandlung beginnt: die Erinnyen bringen ihre Anklage vor, Orestes seine Rechtfertigung, und was er selbst nicht hinreichend darlegen kann, ergänzt Apollon. Darauf werden die Richter zur Abstimmung aufgerufen, wobei Athene erklärt, daß bei gleicher Zahl der beiderseitigen Stimmen Orestes als losgesprochen gelten solle und daß sie selbst ihre Stimme den lossprechenden zulegen werde. Die Stimmen werden gezählt; sie sind auf beiden Seiten gleich; Orestes ist also losgesprochen, und mit Dank an die Göttin, mit Segenswünschen und Verheißungen für die Stadt eilt er von dannen.

Aber die Erinnyen zürnen heftig. Sie glauben ihre Ehre verletzt, ihr uraltes, heiliges Recht gekränkt und drohen dem Lande, in dem ihnen diese Kränkung widerfahren, mit Unheil und Verderben. Athene sucht sie zu beruhigen; sie seien nicht entehrt, ihr Recht sei nicht verkannt, da ja die Hälfte der Stimmen für sie gewesen sei; und auch fortan, wenn sie nicht selbst es verschmähen, solle ihnen Dienst und Ehre in Áttika neben dem Sitze der Schutzgöttin selbst gleich den erhabensten der Himmlischen erwiesen werden. Endlich gelingt es ihr, sie zu besänftigen. Sie lassen sich unter dieser Bedingung sowohl das, was jetzt geschehen ist, als auch die Stiftung eines Blutgerichtes für die Zukunft gefallen und verheißen dem Volke, wenn es ihrer eingedenk sein und ihre Macht und ihr Recht anerkennen und ehren werde, Heil und Segen dafür. So führt sie denn Athene in feierlichem Festzuge zu dem ihnen bestimmten Heiligtume, und mit Festgesängen und der Einsetzung des Kultes der Erinnyen, die fortan wohlwollend und segensreich, als Eumeníden, im Lande wohnen und walten werden, schließt die Tragödie.

– – – – – – – – – – – – – – – –

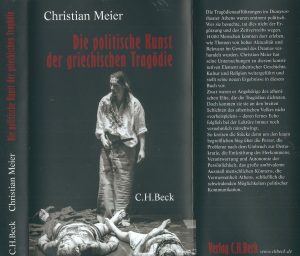

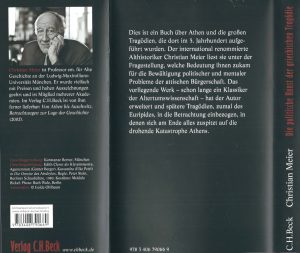

Merken, hier anschauen und bald anschaffen: Christian Meier „Die politische Kunst der griechischen Tragödie“ siehe Leseprobe HIER

13.03.2024 Das Buch ist eingetroffen (meine Buchhandlung Jahn SG machte es möglich), und es übertrifft alle meine Erwartungen. Was mir in der Schule vor 70 Jahren gefehlt hat: eine Art altgriechische Ethnologie. Erst nachdem sich Japan, Indien, Südsee und Afrika in mein Interessenuniversum gefügt hatte, begriff ich allmählich, wozu das – im wahrsten Sinne des Wortes – humanistische Gymnasium den Boden hätte bereiten können. Und heute: zu spät???

Das Inhaltsverzeichnis:

Unerhört interessant. Dadurch bewirkt die Vergewisserung anhand Immanuel Geiss:

Unerhört interessant. Dadurch bewirkt die Vergewisserung anhand Immanuel Geiss:

Erinnerung an eine Viertelstunde des jüngst vergangenen Tages (6.März 2024 18.10 bis 18.25)