Nur die goldne Abendsonne?

Ich kannte es lange nicht mehr, außer in meiner Kindheit, auf der Lohe und in Misburg, – späte Spaziergänge -, auf Langeoog, – dann war es nur, um das Meeresleuchten zu sehen, auf Texel, beim Rückweg von „Paal 9“ auf den Parkplatz, wo man im Dunkeln das Auto sucht und plötzlich innehält, Blick nach oben. Der gestirnte Himmel. Wer hat das blöde Lied gesummt, Sonnenuntergang hat nichts damit zu tun. Nein, das kommt nicht vom Alter! (Und was ist das schon: 70 !)

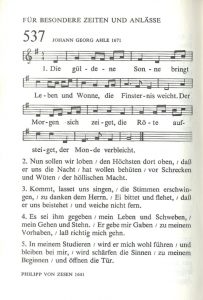

Es war aber „die güldne Sonne“, nur sie gilt!!!

Es war aber „die güldne Sonne“, nur sie gilt!!!

GOLD ! Sterne kollideren !

GOLD ! Sterne kollideren !

EWIGKEIT ! Nicht ausgeschlossen !

EWIGKEIT ! Nicht ausgeschlossen !

Es kam also beim Zeitunglesen, ZEIT lesen, Seite 26 die Geschichte vom Gold, also doch wohl Wissenschaft, und erst Tage später, nahe am Kitsch, dachte ich, die Geschichte von Helga Schubert, Seite 45 „In der Ewigkeit“. Die Ewigkeit sei nicht woanders, „ich bin nicht ausgeschlossen, die Sekunden, die ich sterblicher Mensch auf dieser winzigen Erde bin, diesem blauen Planeten, wenn man ihn vom Mond sieht aus kurzer Entfernung, diese Sekunden sind ein Geschenk. Ich darf es annehmen. Und ich gehöre dazu, und die, die ich liebe, gehören auch dazu.“ Auch noch das Gedicht von Friederike Mayröcker zitieren, das endet mit: „O Sirius, o Mandelbaum und Stern: Noch leben alle, die wir lieben.“

Eines Tages, wenn ich dieses wiederlese, ärgere ich mich, dass ich es nicht ganz zitiert habe, alle 8 Zeilen. Oder Näheres darüber, dass das Leben von Helga Schubert (84) gerade in die Kinos gekommen sei…

Aber fest vorgenommen hatte ich mir nur die Geschichte vom Gold, und zwar die Zeilen, deren Summierung mich spürbar ergriffen hat, nein, „ergriffen“ nicht – ? es war nur die Erinnerung an den Parkplatz bei „Paal 9“. Ganz kurz, aber fast wäre es auch das Weltall persönlich gewesen, wie damals. Und die wirklich vergangene ZEIT, die schwindlig macht, der „WeltRAUM“.

Wie groß jedoch so ein schöpferischer Wumms sein muss, damit das Edelmetall entsteht, davon konnte sich die Wissenschaft lange keine Vorstellung machen. Die Erde, so stellte sich bald heraus, ist für ein solches Ereignis viel zu klein. Alles Gold auf dem Planeten ist außerirdischen Ursprungs. Denn es müssen dazu schon Sterne miteinander kollidieren – Neutronensterne. (…)

Das frühe Universum war, vor fast 14 Milliarden Jahren, noch recht arm an Elementen. Nach dem Urknall gab es zunächst nur Wasserstoff und Helium sowie ein wenig Lithium und Beryllium. Nach wenigen Minuten sanken im expandierenden Universum Temperatur und Dichte, sodass vorerst keine schwereren Atomkerne entstanden. Für die Bildung weiterer Elemente brauchte es kosmische Backstuben, in denen mithilfe von Kernfusionen schweres Material hergestellt werden konnte. Diese Backprozesse gelangen später im Innern von Sonnen. Je größer die Masse eines Sterns, desto protonenreichere und schwerere Elemente konnte er hervorbringen: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Silizium. Spätestens bei Eisen mit 26 zusammengebackenen Protonen war jedoch Schluss.

Wie also können schwere Elemente wie Gold entstehen? (…)

Neutronensterne – extrem kompakte Überreste ausgebrannter Sonnen. Wenn zwei dieser gigantisch dichten Objekte kollidieren und verschmelzen, tragen ihre Neutronen in rasender Geschwindigkeit dazu bei, dass verschiedene Elemente sich bilden und wieder zerfallen. Das Licht, das bei diesen chemischen Reaktionen erzeugt wird, gelangt bis zur Erde.

2017 konnten Astrophysiker eine solche Kollision zweier Sternenleichen beobachten – sie hatte sich vor 130 Millionen Jahren ereignet (so lange brauchte das Licht, bis es zur Erde gelangte). Das optische Spektakel dauerte eine Woche. Erst sahen die Forscher viel blaues , und nach drei Tagen viel infrarotes Licht. Die exakten Wellenlängen verrieten ihnen, was damals (als auf der Erde noch Dinosaurier lebten) entstanden war: unter anderem Gold in der Größenordnung von 30 Erdmassen plus zehn Erdmassen Uran. (…)

Was sich bei solchen Kollisionen bildet, fliegt danach als Sternenstaub durch das Universum. Ab und zu landet etwas davon auf einem Planeten – etwa Gold auf der Erde. (…)

Quelle DIE ZEIT Nº 5 25. Januar 2024 Seite 26 Als das Gold vom Himmel fiel / Wie das Edelmetall entstand, verstehen Forscher erst heute. Eines wissen sie aber schon länger: Das Weltall spielte eine wichtige Rolle / Von Urs Willmann

vorher:

DIE ZEIT Nº 5 25. Januar 2024 Seite 45 In der Ewigkeit / Wir verlieren uns nicht, egal wo wir sind. Über Trost – und wo er zu finden ist. Eine Betrachtung / Von Helga Schubert

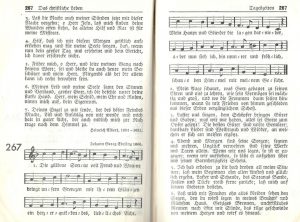

P.S. Was war nun mit dem Lied?

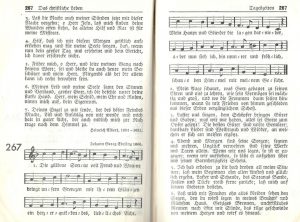

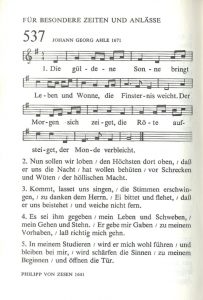

Das gäbe eine lange Geschichte. Ich habe es kennengelernt in meinem 4. Schuljahr, als ich – noch nicht zehnjährig – von der Dorfschule in Lohe bei Bad Oeynhausen zur Melanchthon-Schule in Bielefeld kam: dort wurde als erstes morgens ein gemeinsames Lied gesungen (Bielefelder Kinderchor! manchmal kam der „alte Oberschelp“, auf der Suche nach glockenhellen Kinderstimmen), aber nur dieses prägte sich mir unauslöschlich ein. Bis ich das Gedicht von Ingeborg Bachmann fand, von ihr gelesen, „An die Sonne“, und wieder dachte ich über die alte Melodie nach, die so kindgerecht Unter- und Aufgang der Sonne nachzeichnet („Mein Haupt und Glieder die lagen darnieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich“), Text von Paul Gerhardt; wenn man umblättert hat es 12 Strophen. Das andere Lied ist für mich „das falsche“.

richtig!

richtig!

„falsch“

„falsch“

Übrigens: von der Lohe kannte ich ein anderes frommes Lied, dessen mittlere Sequenz ich schon bald lieber parodistisch verfälscht sang: „Jesu geh voran / auf der Lebensbahn! / Und ich will mich nicht verweilen, / dir getreulich nachzueilen: / Jesu geh voran / auf der Lebensbahn!“

auf Jan Hafts Hand (Screenshot aus Film II)

auf Jan Hafts Hand (Screenshot aus Film II) Rosenkäfer Foto JR 10.5.24 s.a. hier

Rosenkäfer Foto JR 10.5.24 s.a. hier

Im Unterholz ein Tisch-Relikt aus den 80er Jahren, als ich zahllose Bäume bei uns oben und hier unten am Viehbach gepflanzt, manchmal aber auch nur mit der (alten) Geige dagesessen habe, um Fiddle Tunes zu memorieren. / Die ersten drei Fotos entstanden am gleichen Tag in der Ohligser Heide (5.5.24) / Letztlich habe ich alldies als Nachbildungen meiner Kindheit auf der Lohe bei Bad Oeynhausen betrachtet, Hobergs „Busch“ und der von Nolte-Ernsting, die ganze sogenannte Steinkuhle, also das Tal unterhalb von Schorms Hof, mit den Üützen-Teichen (Üützen = Eidechsen = Salamander = Molche), sie müssen durch einen winzigen Bach verbunden gewesen sein. Kaulquappen brachten wir manchmal im Glas mit nach Hause. Das konnte nicht gutgehen.

Im Unterholz ein Tisch-Relikt aus den 80er Jahren, als ich zahllose Bäume bei uns oben und hier unten am Viehbach gepflanzt, manchmal aber auch nur mit der (alten) Geige dagesessen habe, um Fiddle Tunes zu memorieren. / Die ersten drei Fotos entstanden am gleichen Tag in der Ohligser Heide (5.5.24) / Letztlich habe ich alldies als Nachbildungen meiner Kindheit auf der Lohe bei Bad Oeynhausen betrachtet, Hobergs „Busch“ und der von Nolte-Ernsting, die ganze sogenannte Steinkuhle, also das Tal unterhalb von Schorms Hof, mit den Üützen-Teichen (Üützen = Eidechsen = Salamander = Molche), sie müssen durch einen winzigen Bach verbunden gewesen sein. Kaulquappen brachten wir manchmal im Glas mit nach Hause. Das konnte nicht gutgehen.