Zum Verständnis von Aktualitäten

(Subjektive Blitzbeurteilung bitte ausschalten!)

s.a. hier (Bezugsquelle) Zitat: „Zielgruppe sind vorwiegend Teenager.“ (siehe auch weiter unten)

s.a. hier (Bezugsquelle) Zitat: „Zielgruppe sind vorwiegend Teenager.“ (siehe auch weiter unten)

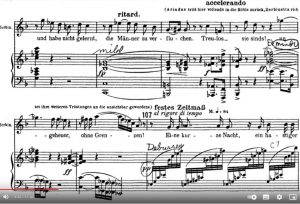

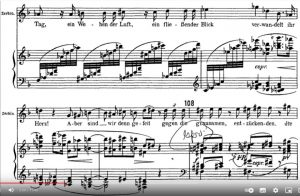

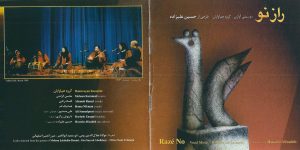

Das folgende Video hat nichts mit Tiktok zu tun:

Das gleiche Stück (zum Einprägen und Einschätzen) LIVE HIER

Und das gleiche Stück in der „Zurichtung“ für Tiktok:

Allgemeine Information: https://de.wikipedia.org/wiki/TikTok hier

ZITAT:

Gründe für den Erfolg

Tiktok ist vor allem bei der Generation Z beliebt und übernahm viele Nutzer aus musical.ly. Die App zeichnet sich durch eine vereinfachte Bedienung und ein Design aus, das vor allem Jugendliche anspricht. Tiktok bietet eine große Musikbibliothek und viele Videobearbeitungsmöglichkeiten. Es gibt dort nur wenige Unternehmenskanäle, so dass die Nutzer das Gefühl haben, unter sich zu bleiben, und sich leichter mit den Videoinhalten identifizieren können. Allerdings sehen einige Anbieter auch eine Lücke in diesem Markt und produzieren genau deswegen für Tiktok.

Der Erfolg ist auch eine Folge der Schließung der Kurzvideoplattform Vine im Jahr 2017 und mangelnder Konkurrenz. Auf Tiktok wurde vor allem durch ein virales Marketing und Influencer-Marketing aufmerksam gemacht. Zusätzlich erzeugen Internet-Challenges und Clips durch entsprechende Hashtags weitere Aufmerksamkeit und wurden teilweise zu Memes, die über Tiktok hinaus bekannt sind.[75]

Popularität und Einfluss

Die Popularität der App sorgte für virale Trends und Internet-Challenges. Sie brachte Internet-Bekanntheiten mit mehreren Tausenden oder Millionen Anhängern hervor. Ebenfalls verhalf es Liedern zur Bekanntheit und wird von bekannten Persönlichkeiten und einigen Unternehmen als Teil von Vermarktungsstrategien und zusätzliches Medienangebot genutzt, das vor allem die Generation Z ansprechen soll.[76][77][78]

Tiktok verhalf Liedern in die Musikcharts und Musikern wie beispielsweise Lil Nas X zum Durchbruch. Hierbei dominieren vor allem Raplieder. Nach dem Musikproduzenten Nick Sylvester, der bereits für virale Musiktrends auf Tiktok sorgte, passen mittlerweile einige Musiker ihre Musikstruktur an, um zu einem viralen Hit auf der Plattform zu werden. Plattenlabels nutzen sie ebenfalls als Vermarktungsinstrument für neue Veröffentlichungen ihrer Musiker. Im Vergleich zu anderen Plattformen sei die Bezahlung der Plattenlabels für die Nutzung von Liedern von Tiktok allerdings gering.[79]

Ein Ausschnitt des Raplieds Mia Khalifa von iLOVEFRiDAY’s über die gleichnamige Pornodarstellerin, der auch als „Hit or Miss“ bezeichnet wird, wurde in mehr als vier Millionen Tiktok-Videos verwendet und so zu dem bekanntesten Internet-Meme von TikTok.[80]

https://www.tiktok.com/explore hier

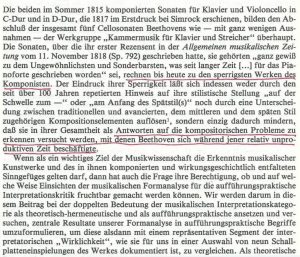

Letzte Seite des oben abgebildeten Büchleins. Und Weiteres zu den Videos des letztgenannten Influencers

Letzte Seite des oben abgebildeten Büchleins. Und Weiteres zu den Videos des letztgenannten Influencers

Max Neural – https://www.youtube.com/channel/UCvLKsS9TCqMSmAabRMw4RaQ HIER = Zugang zu den zuletzt im Text genannten Beispielen

Max Neural – https://www.youtube.com/channel/UCvLKsS9TCqMSmAabRMw4RaQ HIER = Zugang zu den zuletzt im Text genannten Beispielen

Zurück zum Anfang:

Zitat:

Alle, die noch ohne Smartphone groß geworden sind, können berichten, wie es das eigene Verhalten verändert hat. Dass man damit leichter mir Freunden und Familie in Kontakt bleibt, schneller den Weg findet, jeden Moment bildlich festhalten kann. Und dass man schneller abgelenkt ist, Bücher nur noch oberflächlich liest, sich nach einer halben Stunde Quatsch-Content auf TikTok leer fühlt. Längst haben auch Grundschüler Zugang zu Katzenvideos und Pornowebsites, Videospielen, Erklärvideos und Kalorien-Apps. (….)

Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die Geräte tatsächlich unsere Aufmerksamkeitspanne verringern, ob sie unsere Konzentration stören, ob sie uns seelischen Schaden zufügen. Das gilt für Erwachsene – und Kinder. (….)

Quelle: s.o. / DIE ZEIT 29.5.24 Seite 31 Lisa Hegemann: »Ein riesiges Experiment«

Unzureichende Kritik am falschen Ort

in der Zeitschrift DAS ORCHESTER 6/24

in der Zeitschrift DAS ORCHESTER 6/24

Textabschnitt, daselbst, Seite 12

Textabschnitt, daselbst, Seite 12

Es mag angebracht sein, auch im Orchester die Social Medias kritisch ins Auge zu fassen, weil sie zum Vehikel anonymen Mobbings und böser Gerüchte werden können (wie in der Schule, aber das kommt hier gar nicht zur Sprache). Es sind die Uralt-Vorurteile, die man durch Jammern und Goethe-Balladen nicht beeinflussen kann. Ich habe mich an meine Jugend in den 50er Jahren erinnert, als die alternativen „Lesestoffe“ plötzlich relativ billig an den Kiosken erstanden werden konnten. Hefte wie Billy Jenkins oder Tom Prox, die wir mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lasen, daneben auch die leihweise weitergereichten Micky-Mouse-Hefte, die ich zunächst als albern einstufte und dann doch eifrig durchblätterte. Bei meiner Tante in Hannover hatte ich ganze Wilhelm-Busch-Alben konsumiert, an die mich nun die Produkte von Walt Disney erinnerten. Erst allmählich entstand oder vermehrte sich der Eindruck, dass Spaß und Spannung mich von meinen eigentlichen (brennenden) Interessen abzogen, und bald hörte das „von selbst“ auf. Ich erinnere mich sogar, dass wir (mein älterer Bruder und ich) in der gleichen Zeit oder wenig später Werke entdeckten, die weit entfernt waren, dem Verlangen nach schneller Befriedigung nachzugeben. Das begann mit dem Lohengrin-Vorspiel und diesem unendlich langsamen Gang zur Paukenschlag-Climax, – wir lernten, dass Geduld beim Hören sich lohnt. Man lernte etwas über Wagners unendliche Melodie. Etwas später kam das Parsifal-Vorspiel: wie ungeheuer eine so langsam sich entfaltende Melodie wirken kann! (Eine andere Beobachtung: beim Kauf eines eigenen Plattenspielers verlangten wir, dieses Vorspiel aufzulegen, zur Prüfung, ob der Gleichlauf des Gerätes funktionierte!)

Niemand kann nachweisen, dass der Konsum kurzatmiger Musikstücke oder Filmchen das Verlangen nach weit gespannten und sinnlich erfahrbaren Zusammenhängen lähmt. Aber wo könnte man das falsi- oder verifizieren? Ein Beispiel aus Solingen: die Jugendarbeit der Bergischen Symphoniker funktioniert gut, aber bisweilen sind die ersten Reihen im Konzert ein Ort der latenten Unruhe. Was für ein Programm wirkt dann am ehesten fesselnd?

Es ist nicht so sehr das, was man gemeinhin für kindgemäß hält, zart und zierlich, sondern es sind die gewaltigen Werke mit schwerem Blech, Kraftausbrüchen und vielen Mitwirkenden auf der Bühne: die (heranwachsende) Jugend will – bitte schön – überwältigt werden. Das Große Orchester imponiert.

(Fortsetzung folgt)

* * *

Nebengleis (was ansonsten die Enkelgeneration liebt) : https://www.youtube.com/watch?v=MB3VkzPdgLA hier oder mehr (Billie Eilish)

Für manche Leute, die während dieses Blogs den Kopf schütteln, sei angemerkt: wer sich „musikalisch“ nennt, sollte jede Musik aufmerksam und „zugewendet“ hören, ja jede, und zwar mit der gleichen Sympathie, die er für einzelne Liebhaber dieser Töne hegt. Ich persönlich muss eine instinktive Tendenz zur Gegenwehr dämpfen, die sich unweigerlich meldet, wenn ich in westlicher Popmusik den stampfenden Rhythmus (der keiner ist!) einsetzen höre (die Frage sollte lauten: wo genau liegt also wirklich der Reiz?). In orientalischer Musik ist das anders: es lohnt sich offensichtlich, den anderen Parameter bewusst mitzuverfolgen. Ebenso in der meisten afrikanischen Musik.

Natürlich kann man auch eine ganz andere Seite von Pop und Tiktok herauskehren, und für alle Fälle notiere ich die Stimme von Jens Jessen:

Quelle DIE ZEIT 29. Mai 2024 Seite 45 Rechts spielt jetzt die Musik Was ist wirklich schlimm am Sylter Gegröle? von Jens Jessen (die zweite Hälfte des Artikels)

Quelle DIE ZEIT 29. Mai 2024 Seite 45 Rechts spielt jetzt die Musik Was ist wirklich schlimm am Sylter Gegröle? von Jens Jessen (die zweite Hälfte des Artikels)

Verdrängt Tiktok die Bedeutung des Theaters?