ZITAT (Ein Rätsel)

Bach entsann sich seines Gehrener Großoheims. Er war sieben Jahre alt gewesen, damals, als sich die Bache in Arnstadt trafen und allesamt den Heinrich Bach besuchten, der in seinem Zimmer lag und sonderbare Reden von sich gab. Wieder sah er die weißen Haare auf dem Linnen. Johann Michael Bach aus Gehren und Johann Christoph Bach aus Eisenach, die Söhne des Sterbenden, standen seitwärts in jenem Zimmer, friedfertig der eine aus Gehren, der sich immer klaglos in sein Schicksal fügte, und ungeduldig und immer voller Zorn der andere aus Eisenach, der mit ihnen nach Arnstadt gekommen war.

Als sie aufbrachen aus Eisenach, waren sie zu viert. Er, Bach, lief mit seinem Bruder Johann Jacob hinter dem Vater und dem Großoheim her, die beide gewaltig ausschritten. Johann Christoph gebrauchte starke Worte gegen die Eisenacher Obrigkeit, so sehr manchmal, daß die beiden vor ihnen in Streit gerierten. In Ohrdruf kam der ältere Bruder dazu, da waren es zwei Johann Christophs, die einander in Worten und Gebärden unterstützten und nun gemeinsam den Vater bedrängten, während sie immerfort liefen durch den Tambuch und durch Bittstädt und wieder über den Kamm der Berge bis nach Arnstadt. Sie beide, Johann Jacob und er, hatten Mühe, Schritt zu halten, und er wußte noch, daß linker Hand sich unendlich weit die Ebene erstreckte, während sie auf der Höhe liefen und die grelle Sonne über ihnen immer mitging und schwarze Schatten auf den Weg warf. Es fiel ihm ein, daß sein Vater viel eher dem Johann Michael aus Gehren glich als dessen Bruder. Auch er war unendlich geduldig, klagte nie und verurteilte niemanden.

„Wie sind Sie denn, Monsieur Bach, mit dem Gehrener Bach verwandt gewesen?“ Der Direktor der gräflichen Kapelle sah ihn an und fuhr fort: „Es gibt so viele Bache, daß man sie kaum auseinander halten kann.“

„Sein Großvater, der Spielmann aus Wechmar, war mein Urgroßvater. So hat es mir mein Vater erklärt.“

***

Ich ahne, warum ich damals diese Biographie zu lesen aufgehört habe: Wahrscheinlich habe ich nicht mehr durchgefunden. Heute ist es relativ leicht. Und vor allem: die letzte Motivation ist da… Ich verrate zunächst die Herkunft des Zitates:

Quelle Martin Stade: Der junge Bach / Roman / Hoffmann und Campe Hamburg 1985 / Seite 100 f

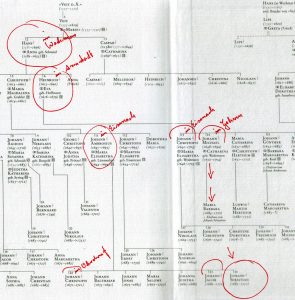

Jetzt folgt ein Ausschnitt aus dem zuverlässigen Stammbaum der Bach-Familie, der sich auf der Innenseite des rückwärtigen Buchdeckels von „Bachs Welt“ befindet, des Werkes, das ich nun seit unserem Arnstadt-Besuch am 11./12. Juli immer wieder zitiere. Autor: Volker Hagedorn. Rot umkreist sind die Namen, die im obigen Zitat vorkommen.

Weshalb ich ins Grübeln geriet: wer ist der zu Anfang des Zitates erwähnte Gehrener Großoheim, dessen sich [Johann Sebastian] Bach entsann? Und wo liegt überhaupt Gehren? (Es liegt im Ilm-Kreis, südwestlich von Rudolstadt.) War er etwa zuerst aus Gehren nach Eisenach gekommen, um dann mehr als die Hälfte des Wegs zurückzuwandern nach Arnstadt?

Mit dem Großoheim könnte Heinrich Bach (16) gemeint sein, denn der war der Bruder von Johann Sebastians (24) Großvater Johann Christoph (5). Dessen Sohn (Vater Johann Sebastians) hieß Ambrosius (11). Johann Michael Bach (14) aus Gehren und Johann Christoph Bach (13) waren Söhne von Heinrich Bach (16), sie waren also Cousins von Ambrosius (11).

Als sie zu viert von Eisenach nach Arnstadt wanderten, offenbar in zwei Zweiergruppen, liefen hinten Johann Sebastian Bach und sein Bruder Johann Jacob, vorneweg der Vater (11) und – der Großoheim (?). Wie bitte? Liegt der nicht im Sterben? Sogleich wird jedoch der Name Johann Christoph genannt, offenbar der Cousin (13) des Ambrosius (11), beide Eisenacher, die verständlicherweise über die Eisenacher Obrigkeit diskutierten, „so sehr manchmal, daß die beiden vor ihnen in Streit gerieten“. Vor ihnen? Sie schritten doch als erste, oder ist dies nun wieder von der hinteren Zweiergruppe aus erlebt? Offenbar. „In Ohrdruf kam der ältere Bruder dazu“, dessen Name ebenfalls Johann Christoph (22) ist, „da waren es zwei Johann Christophs“ (13 und 22), die „nun gemeinsam den Vater bedrängten“, nämlich den Ambrosius (*1645), der nur Vater des zweiten (*1671), jedoch Cousin des ersten (*1648) war, all drei gesehen aus der Perspektive Johann Sebastians. Aber nennt man, nannte man etwa den Cousin des Vaters nun auch „Großoheim“? – ich glaube nicht, vielleicht Großcousin, oder damals eher Großvetter, oder vielmehr – gar nichts mit „Groß-“ . Erschwert wird die Sache dadurch, dass bis 1750 der Begriff Oheim (Onkel) sich nur auf Bruder oder Schwager der Mutter bezog. Man studiere das alles anderenorts.

Der Grund, weshalb in diesem – übrigens durchaus gut geschriebenen – Roman der fälschlich „Großoheim“ genannte Onkel namens Johann Christoph (13) an dieser Stelle eine Rolle spielt, liegt in dessen Gehrener Bruder Johann Michael (14), der beim Erzählzeitpunkt bereits verstorben war.

Denn: seine Witwe lebt, und bei ihr soll es noch ein gutes Clavicord geben, vor allem aber auch vier hübsche Töchter. Und die jüngste unter ihnen – ja, das Märchen ist wahr – sie heißt Barbara und soll im Laufe des Romans Johann Sebastians erste Frau werden…

Wir aber wissen nun, was es bedeutet, wenn man sagt, er habe seine Cousine geheiratet. Es stimmt nicht so ganz. Nicht die Väter waren Brüder, sondern zwei der Großväter (in der männlichen Linie).

***

Siehe auch u.a. den Artikel „Mit Bach in Arnstadt und Wechmar“ HIER.

***

Habe ich recht? Die Geschichte geht später weiter, nach einer Schlägerei im Wirtshaus, in der Dachkammer:

Zuerst schlief er fest und traumlos, doch gegen Morgen stahlen sich ständig wechselnde Bilder in seinen Schlaf, die von Mal zu Mal deutlicher wurden.

Er lief neben dem drei Jahre älteren Bruder Johann Jacob, umgeben von dichten Dornenhecken, die immer wieder zurückwichen, er war müde und schrie, seine Beine täten ihm weh und er wollte zu seiner Mutter nach Eisenach, doch der Bruder, einen Kopf größer als er, packte ihn bei der Hand und zog ihn immer weiter. Vor ihnen lief plötzlich der Oheim, der Vater und sein großer Bruder aus Ohrdruf, der Oheim gestikulierte und schrie störrische Worte in den Himmel über sich, die Hecken wichen zurück und gaben den Blick frei auf Berge und Wälder zur rechten und auf die weite Tiefebene zur Linken, wo die Kirchtürme der Dörfer spitz und reglos wie verwurzelt mit der Erde und den Behausungen der Menschen sich erhoben und alles andere überragten. Und so liefen sie alle fünf weiter, unter der grellen, schattenwerfenden Sonne, bis sie plötzlich unter sich und vor ihnen Arnstadt erblickten, vieltürmig und die Häuser zusammengedrängt wie eine herde Schafe vom Band der steinernen Mauer.

Die drei Männer vor ihnen verharrten und sprachen ein Gebet, da sie angekommen waren und aus der Stadt heraus Glockengeläut erscholl. Kaum waren sie zu Ende damit, begann der Oheim wieder heftig zu reden, und er, das Kind Johann Sebastian, starrte ihn offenen Mundes an, da es ihm sonderbar vorkam, daß man seinem Vater Vorwürfe machen konnte.

„Du, Ambrosius, bist still und zahm wie ein neugeborenes Lamm. Du läßt dich hin und her schubsen und weißt nicht, was sich für unsereinen gehört. Du bist ebenso wie mein Bruder, der in Gehren sitzt. Der läßt sich die Hände binden und macht alles, was man von ihm will.“ der Oheim hielt inne, ließ die Hände sinken und sagte, indem er auf die Dörfer in der Ebene sah: „Mein Vater Heinrich hat es uns allen gesagt, daß wir von dort kommen und daß der Bauer Claus Bach zu uns gehört, den sie von 150 Jahren bei Mühlhausen verbrannt haben. Und den Caspar Bach sollen wir auch nicht vergessen, der zwanzig Jahre vorher bei Münzer und Pfeifer gewesen ist. Der Mensch soll sich wehren, solange es geht, daß er reinen Gewissens vor seinen Gott treten kann, wenn es soweit ist.“

Bach wußte, daß er im Bett lag und träumte. Er träumte und sah sich selbst, einen Jungen von sieben Jahren, der offenen Mundes und mit großen Augen den Oheim und den Vater ansah, diesen erregten und zornigen Oheim und seinen Vater (….).

Quelle Martin Stade: Der junge Bach / a.a.O. Seite 120 f