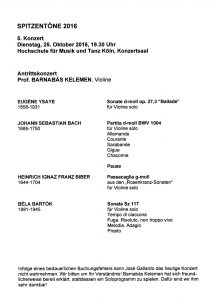

Susanne K. Langer zitiert . . .

… F.W. Bateson, der wiederum einen Abschnitt aus Geoffrey Scotts The Architecture of Humanism zitiert:

„Im Barockstil ist das Detail grob. […] Es ist schwungvoll und ungenau. Der Zweck aber war genau, wenngleich er um seiner Vervollkommnung willen nach einer ‚ungenauen‘ Architektur verlangte. Sie [die Barockarchitekten] wollten durch ihre Architektur ein Gefühl von triumphierender Spannkraft und überbordender Stärke vermitteln, […] einen riesigen Organismus, der den Eindruck erweckt, von Strömen ununterbrochener Vitalität durchzogen zu sein. Eine mangelhafte Schärfe und Deutlichkeit in den Einzelteilen […] war daher keine tadelnswerte Vernachlässigung, sondern ein unbedingtes Gebot. Ihre ‚Ungenauigkeit‘ war eine notwendige Erfindung.“

Bateson fährt fort:

„Der Barockstil ist schwungvoll und ungenau: Er ist schwungvoll, weil er ungenau ist. Und so verhält es sich auch mit der dichterischen Wortwahl. Dichter wie Thomson, Young, Gray und Collins pflegen einen schwungvollen Stil; in ihrer Wortwahl aber sind sie konventionell. Und ihre Wortwahl ist konventionell, weil der Stil schwungvoll ist. Eine genauere und konkretere Wortwahl würde den Eindruck des Schwungvollen zerstören, den der Stil vermittelt. Nur weil die einzelnen Worte so wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gelingt es der Dichtung, dieses unerhörte, fast überstürzte Gefühl von Bewegung hervorzurufen.“ (Bateson, English Poetry and the English Language, a.a.O., S.77)

Quelle Susanne K. Langer: Fühlen und Form / Eine Theorie der Kunst / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christiana Goldmann und Christian Grüny. / Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Felix Meiner Verlag Hamburg 2018) ISBN 978-3-534-27034-7 (Zitat Seite 438f Anmerkung 308)

JR: Ich gebe diesen Abschnitt wieder, um ihn in Verbindung zu sehen mit dem Blogartikel „Bachs barocker Bewegungsmodus“ hier.

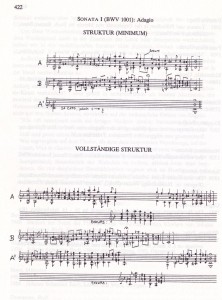

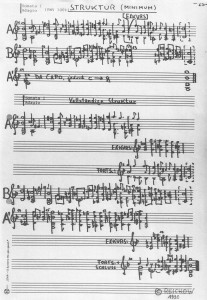

Vom Begriff „konventionelle Wortwahl“ im Bateson-Zitat komme ich auf Bachs standardisierte rhythmisch-motivische Wortwahl, – wenn ich den Begriff einmal so umdeuten darf -, also das auch von Vivaldi vielfach verwendete Motiv, oder eben hier im Thema des dritten Brandenburgischen:

Oder in der C-moll-Fuge aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers:

Auf der anderen Seite steht Bachs rhythmische Genauigkeit im Detail:

* * *

Ein anderes Thema, bei dem es um die musikalische Auffassung von ZEIT und Bewegung geht, möchte ich hier festhalten, obwohl es sich nicht auf Barock oder Bach bezieht, sondern auf das Phänomen Musik überhaupt. (Langer knüpft dabei an Bergson an, auch an Schenker, im Hintergrund präsent immer auch Hanslick-Provokationen; es gibt im übrigen – im Anschluss an Bergson – bei ihr sehr lesenswerte Ausführungen über Marcel Proust.) Ich notiere das, obwohl es allbekannte Beobachtungen zu wiederholen scheint.

ZITAT

Die Elemente der Musik sind bewegte Klangformen, doch in ihrer Bewegung wird nichts fortbewegt. Das Reich, in dem sich tonale Einheiten bewegen, ist ein Reich der reinen Dauer. Diese Dauer ist allerdings so wenig wie die musikalischen Elemente ein reales Phänomen. Sie ist kein Zeitraum – nicht zehn Minuten, eine halbe Stunde oder irgendein Bruchteil eines Tages -, sondern etwas vollkommen anderes als die Zeit, in der sich unser öffentliches und praktisches Leben abspielt. Sie ist inkommensurabel mit dem Fortgang der Dinge des Alltags. Die musikalische Dauer ist ein Bild dessen, was man „gelebte“ oder „erfahrene“ Zeit nennen könnte – ein Bild des Lebensflusses, der für uns spürbar wird, wenn aus Erwartungen ein „Jetzt“ und das „Jetzt“ zu einer unabänderlichen Tatsache wird. Solch ein Fluss lässt sich nur in Bezug auf Empfindungen, Spannungen und Gefühle messen, und er weist nicht nur ein anderes Maß, sondern eine völlig andere Struktur auf als die wissenschaftliche Zeit oder jene, die unsere Alltagsgeschäfte bestimmt.

Der Schein dieser vitalen, erlebten Zeit ist die primäre Illusion der Musik. Die ganze Musik erschafft eine Ordnung der virtuellen Zeit, in der ihre tönenden Formen sich in Beziehung zueinander bewegen – immer und nur zueinander, denn etwas existiert dort nicht. Die virtuelle Zeit ist von der Aufeinanderfolge realer Geschehnisse so verschieden wie der virtuelle Raum vom realen. Zunächst einmal ist sei durch den Gebrauch eines einzigen Sinnes, des Gehörs, wahrnehmbar. Keine andere Art von sinnlicher Erfahrung tritt ergänzend hinzu. Schon allein dadurch unterscheidet sie sich erheblich von unserer „Common-Sense“-Version der Zeit, die sogar noch zusammengesetzter, heterogener und fragmentarischer als unser vergleichbarer Raumsinn ist. Innere Spannungen und äußere Veränderungen, Herzschläge und Uhren, Tageslicht, Routinen und Ermüdung liefern uns verschiedene unzusammenhängende Zeitinformationen, die wir aus praktischen Gründen dadurch koordinieren, dass wir die Herrschaft der Uhr akzeptieren. Die Musik hingegen bietet die Zeit unserem unmittelbaren, vollständigen Erfassen dar, indem sie es unserem Gehör erlaubt, sie zu monopolisieren – sie ganz allein zu organisieren, zu erfüllen und zu gestalten. Sie erschafft ein Bild der Zeit, wie sie gemessen wird durch die bewegten Formen, die ihr Substanz verleihen, eine Substanz freilich, die allein aus Klang besteht und so die Vergänglichkeit selbst ist. Musik macht Zeit hörbar und ihre Form und Kontinuität fühlbar.

Quelle Susanne K. Langer: Fühlen und Form a.a.O. Seite 220 f.

Die Philosophin zitiert an dieser Stelle einen Autor, dessen Schrift ihr, wie sie schreibt, gerade erst in die Hände gefallen ist, Basil de Selincourt ; ich finde, das Zitat ist die perfekte Ergänzung ihres Gedankens:

Musik ist eine Form der Dauer. Sie setzt die gewöhnliche Zeit außer Kraft und bietet sich selbst als idealen Ersatz und Äquivalent an. Nichts ist in der Musik metaphorischer und künstlicher als die Behauptung, die Zeit verfließe, während wir ihr lauschen, die Entwicklung der Themen folge der zeitlichen Handlung der einen oder anderen Person, die in ihnen verkörpert ist, oder wir veränderten uns selbst beim Zuhören. Der von einem Maler verwandte Raum ist ein übertragener Raum, in dem sich alle Objekte in Ruhelage befinden, und auch wenn Fliegen über seine Leinwand kriechen, liefert ihr Kriechen kein Maß für die Entfernung von einem Farbton zu einem anderen. […] Auf ähnliche Weise ist die musikalische Zeit eine ideale Zeit, und wenn wir ihrer weniger direkt gewahr werden, dann deshalb, weil unser Leben und unser Bewusstsein stärker durch die Zeit als durch den Raum bedingt sind. […] Die idealen und realen Raumrelationen zeigen in der Einfachheit des Gegensatzes, den wir zwischen ihnen wahrnehmen, die Verschiedenheit ihrer Natur an. Die Musik verlangt andererseits, dass wir unser ganzes Zeitbewusstsein von ihr absorbieren lassen. Unsere eigene Kontinuität muss in der des Klangs, dem wir lauschen, verloren gehen. […] Unser Leben wird ja durch Rhythmen gemessen: durch unsere Atmung, unseren Herzschlag. Solange Zeit aber Musik ist, sind sie belanglos , tritt ihre Bedeutung zurück. […]

Wenn wir beim Hören einer Musik ‚aus der Zeit fallen‘, lässt sich dieser Zustand am besten durch die einfache Überlegung erklären, dass es ebenso schwierig ist, sich gleichzeitig in zwei Zeiten zu befinden wie an zwei Orten. Zeit ist für die Musik ein Element des Ausdrucks und Dauer ist ihr Wesen. Anfang und Ende einer Komposition sind nur dann eins, wenn die Musik von dem Zeitraum zwischen ihnen Besitz ergriffen und ihn ganz ausgefüllt hat.

Quellenangabe bei Langer: Basil de Selincourt, Music and Duration, in: Music and Letters I Nr. 4 (1920), S. 286-293, hier 286 f.

Im Anschluss an dieses Zitat findet man bei Langer eine sehr interessante Analyse des Unterschieds zwischen der virtuellen und der realen Zeit, insbesondere auch der Maßgabe der Uhr als einer speziellen Abstraktion der Zeiterfahrung, „nämlich(e) Zeit als reine Abfolge, die durch eine Klasse idealer, in sich unterschiedsloser Ereignisse symbolisiert wird.“ (Langer a.a.O., S.223)

Beobachtungen im gleichen Zeitaum

Frage am Rande (am Wegesrand direkt am Haus): Ist es der Frühlingsbote „Scharbockskraut„? Der Fuß unserer Buche…

Und das Schattenspiel derselben Buche am Nachbarhaus:

An dieser Stelle erneuerte Bekanntschaft mit der Heckenbraunelle. Man muss die Zeichnung ihres Gefieders gesehen haben, um sie zu mögen und auch ihre Stimme aufmerksam wahrzunehmen: Hier 3:39 (man darf zurückkehren und beim Hören weiterlesen).

(Handyfotos: JR)