Wahrheit oder Schönheit oder weder noch

Wenn in dem folgenden Zitat – es stammt aus einem Filmlexikon (!) – von medialen Texten die Rede ist, könnte man sich fragen, bis zu welchem Punkt es inhaltlich erweitert werden könnte: darf man es auf Romane, Gedichte, Gemälde, Grafiken, Sinfonien, Opern, Kammermusik beziehen?

Mediale Texte bieten sich als Mittel eskapistischer Nutzung an, weil sie dem Zuschauer imaginäre Gratifikationen in einem risikofreien Raum gewähren. Er weiß, dass ihm nichts passieren kann und er jederzeit aussteigen bzw. abschalten kann; er muss keine Verantwortung übernehmen und kann trotzdem aus seinen Alltagsrollen heraustreten und sich in die kompensatorische Medienwelt flüchten. Gerade fiktive Charaktere und unrealistische Abenteuer erleichtern die Flucht aus der Realität.

Quelle HIER

Im Wikipedia-Artikel Eskapismus findet man folgenden Hinweis auf Peter Handke:

Gelegentlich wurde der Kunst im Allgemeinen sowie der Dichtung im Besonderen vorgeworfen, Mittel zur Realitätsflucht zu sein. Oft wurde hierfür das Bild des Elfenbeinturmes gebraucht, in dem der Dichter sich vor der wirklichen Welt verschanze und zurückziehe. Insbesondere auf die Kunst der Romantik, etwa die Dichtung Friedrich Hölderlins wurde dieser Begriff angewandt. Peter Handke ist diesem Vorwurf in seinem Band Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturmes (1972) begegnet. Dort betont er den utopischen Charakter der Kunst, der gerade durch seine Distanz zur Wirklichkeit ihre Veränderung ermögliche.

Ich neige dazu, die Kunst als ein Mittel gegen den Tod zu betrachten. „Nicht wirklich“, nicht in der Realität, aber in einer Sphäre, die es geben müsste, und deren Realität in der Kunst unbezweifelbar wird. (Was nicht im geringsten esoterisch gemeint ist! … oder … doch? im Sinne von „wundergläubig“?)

Aber die Hoffnung, durch Distanz zur Wirklichkeit doch noch deren Veränderung zu bewirken, scheint mir zu den 70er Jahren zu gehören, als es ohne diesen revolutionären Ausblick einfach nicht ging.

Es bleibt zu abstrakt. Konkreter Ausgangspunkt sind zwei Zeitungsartikel, die offensichtlich situationsgerecht sind und zugleich Widerspruch herausfordern. Skrupel darüber, dass bei uns Kultur stattfindet, während der Weltlauf (früher weit draußen, jetzt vor unserer Tür) ein Veto einzulegen scheint?

Es genügt nicht mehr, den Bürger aus Goethes Faust ironisch zu zitieren, – wissend, dass der Faust hoch genug angesiedelt ist, um alles zu integrieren, auch das Böse in der Welt. Wir haben Fernsehen und Medien aller Art, anders als der Biedermeier von einst, es quillt von überall herein. Wir stehen nicht mehr zufrieden am Fenster:

Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,

Wenn hinten, weit, in der Türkei,

Die Völker aufeinander schlagen.

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus

Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;

Dann kehrt man abends froh nach Haus,

Und segnet Fried und Friedenszeiten.

ZITAT aus DIE ZEIT:

Noch hat die Flüchtlingswelle, unter der das alte Europa ächzt, Salzburgs Festspielmeile nicht erreicht. Noch sind es einzelne Gestalten, die in der Hofstallgasse vor den Eingängen von Felsenreitschule, kleinem und großem Festspielhaus kauern und knien, auf Lumpen und in Lumpen, die Mienen stoisch, in den Händen Pappbecher, die sie den Besuchern stumm entgegenrecken – wohlweislich stumm. In Salzburg gebe es kein Bettelverbot, lässt die SPÖ-regierte Stadt verlauten, und solange diese ungebetenen Gäste niemanden verbal oder körperlich angingen, könne man nichts gegen sie unternehmen.

Wie umgehen mit solchen Situationen, fragt man sich und stellt sich vor, wie leicht aus diesen wenigen viele werden könnten und wie die Kunstliebhaber sich nicht mehr durch ihresgleichen wühlen müssen, um zu Wolfgang Rihms Eroberung von Mexico oder Beethovens Fidelio zu gelangen, sondern durch Menschenmengen, ja -massen aus Syrien und dem Irak, die sich auch in Salzburg in Turnhallen und Zelten eingepfercht wiederfinden. Die etwas abhaben wollen vom schönen Leben in Europa und sich vielleicht um so etwas wie Bettelkodizes nicht mehr scheren werden. Zu Recht.

Quelle DIE ZEIT 6. August 2015 Seite 47 Hier Leben. Da Kunst Vor den Operntoren von Salzburg kauern Flüchtlinge. Haben die Festspiele die Zeichen der Zeit erkannt? Von Christine Lemke-Matwey Nachzulesen in ZEIT online: HIER.

Ja, man lese es nach und denke und zweifle … und stehe da als armer Tor und sei so klug als wie zuvor. Ganz besonders bei dem verwegenen Satz:

Vielleicht war Christoph Schlingensief der Letzte, der aus einer derart brisanten Konfrontation von Kunst und Leben hätte Funken schlagen können.

Was ist damit gemeint? Bei Wikipedia finde ich dies (siehe hier):

Schlingensief selber wollte, dass der Kunstbegriff neu definiert werden würde: „Ich fordere uns alle auf, unsere Vorstellungen von Kunst über Bord zu werfen und in den Reichtum eines solchen Ortes zu investieren. Mit der Schule fangen wir an. Sie soll das Zentrum sein. Was für eine Kunst, wenn uns Kinder und Jugendliche, die einen Unterricht besuchen können, an ihrem Wissen teilnehmen lassen! Was für ein Fest, wenn sie ihre eigenen Bilder machen, Instrumente bauen, Geschichten schreiben, Bands gründen. Und was für eine Oper, wenn in der Krankenstation, die wir bauen wollen, ein neugeborenes Kind schreit.“

Nicht mehr und nicht weniger? So lasst uns alles über Bord werfen, was uns lieb und teuer ist! Niemand wird widersprechen, wenn die Alternative ein nicht gerettetes Kind wäre. Letztlich war es auch Dostojewskis Argument, auf seine Eintrittskarte ins Paradies zu verzichten, wenn auch nur ein einziges Kind in der Welt Leiden ertragen müsste. Es handelt sich um listig konstruierte Zwangslagen: denn es gibt nun einmal keine solche Eintrittskarte, aber es gibt die Dummheit und das Böse! Und es geht niemals darum, Mozart in den Orkus zu jagen und stattdessen Kindern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, sondern z.B. darum, Kindern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, damit sie u.a. die Chance haben, Mozart (wahlweise auch gern Amadinda-Musik aus Uganda) kennenzulernen und zu wissen, was Leben für eine Bedeutung haben kann. Man soll uns nicht Alternativen anbieten, die keine sind, weil die Wahl in jedem Fall absurd wäre.

Aber man kann auch nicht jedes Argument akzeptieren, das zugunsten der (nutzlosen) Kunst plädiert. Nützlicher wäre, sie tatsächlich nutzlos zu nennen, und über den Sinn des Spielens und des bloßen Lebens zu reden. Warum beschleicht mich ein solches Missbehagen, wenn ich einen gutgemeinten und ziemlich hoch angesiedelten Beitrag (s.o. Stichwort Faust, jetzt wird bald Adorno folgen) im letzten Wochenend-Feuilleton der SZ lese? Er beginnt so:

Jeder, der derzeit in Konzerte, Museen, Buchhandlungen geht, wird dabei auch an die Flüchtlingsströme und den (Pariser) Terror denken. Und es ist kein Wunder, dass das Theater, eine so wendige wie schnelle Kunstform, diese Erschütterungen schon kommentiert, dass in Konzerten der Opfer gedacht, für die Flüchtlinge gespielt wird. Aber all das sind äußerliche Aktionen, die kaum ins Innere der Kunst vorstoßen. Deshalb dürften viele Kunstfreunde immer ein etwas schlechtes Gewissen haben angesichts der desolaten Weltlage: Ist es nicht hedonistischer Egoismus, sich derzeit mit Kunst abzugeben? Zumal auch noch Bertold Brechts berühmte unselige Einlassung durch viele Hirne spuken dürfte: „Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“

Was soll denn das heißen? – „unselige Einlassung“? Das Gedicht wurde im Jahre 1939 geschrieben. Ich habe es selbst kürzlich memoriert: hier, „In finsteren Zeiten“.

Ich möchte sagen: die „finsteren Zeiten“ heute erleben wir mehr oder weniger konfrontal in Syrien, indirekt in Gestalt der Flüchtlingsströme aus Süd und Südost, die „Bäume“ aber in Gestalt der Klimakonferenz in Paris, die das Gegenteil eines Verbrechens ist, die vielmehr „über so viele Untaten“ nicht mehr schweigen will.

Ich fahre fort im ZITAT, wobei ich mir ein paar Einwürfe nicht versagen möchte), nenne aber zunächst die originale Quelle:

Quelle Süddeutsche Zeitung 28./29. November 2014 Akkordmonster Angst vor dem Fremden? Nein. In ihren großen Momenten bringt die klassische Musik zusammen, was unversöhnlich erscheint / Von Reinhard J. Brembeck.

Theodor W. Adorno hat, zuletzt noch in seiner unvollendet gebliebenen „Ästhetischen Theorie“, immer darauf bestanden, dass es einen unaufkündbaren und wesentlichen Zusammenhang gebe zwischen den Kunstwerken und der Wirklichkeit. „Wird sie strikt ästhetisch wahrgenommen“, schreibt Adorno über die Kunst, „so wird sie ästhetisch nicht recht wahrgenommen.“ Denn: „Die ungelösten Antagonismen der Realität kehren wieder in den Kunstwerken als die immanenten Probleme ihrer Form.“

Adorno bleibt konkrete Belege für solche Thesen erst einmal schuldig [Einspruch! sein Werk quillt über von Belegen], weshalb solche Statements manchem Leser vielleicht erst einmal als wohlfeiles Philosophengeschwätz gelten mögen. [Nein, man misstraut zunächst dem Journalisten!]. Macht man sich jedoch die Mühe, seine Thesen in der Wirklichkeit der Kunstwerke zu überprüfen [statt sie „erst einmal“ in Adornos Kontext zu verstehen] , dann dämmert einem schnell, dass es tatsächlich oft diese nicht von der Hand zu weisenden Bezüge zwischen den beiden Sphären gibt und dass dabei zentrale Widersprüche des Daseins verhandelt werden. Und zwar nicht so sehr in den an Themen gebundenen Künsten wie der Literatur, dem Theater oder Teilen der zeitgenössischen bildenden Kunst, der Malerei, sondern gerade in der scheinbar so abstrakten, sperrigen Instrumentalmusik der Wiener Klassiker, die einst als „absolut“ und „erhaben“ gedacht wurden, als aller Diesseitigkeit entrückt.

Wie lang zurück liegt denn dieses „einst“? Seit 50 Jahren liest man, wenn man über Beethoven liest, auch von Französischer Revolution, wenn über Schubert, dann auch über Metternichs Polizeistaat.

Eigentlich möchte ich nicht mehr zum neuen Hören der Eroica und der C-dur-Streichquartetts angeleitet werden, wenn etwa die Exposition des Beethovenschen Kopfsatzes als ein „forsch dahinwalzerndes [!!!] Anfangsstück“ gelten soll, und Schuberts Adagio als „ein E-Dur-Idyll [!!!], in dessen Zentrum er eine f-Moll-Hölle implantiert“.

Das derzeitige Flüchtlingselend, der Terror und die Kriegshysterie schärfen den Blick für die Bedeutung solch formimmanenter Prozesse. (…) Niemand, der das Fremde, Neue und Unvereinbare ausgrenzen will, kann sich auf Beethoven und Schubert berufen.

Niemand will heute das „Fremde, Neue und Unvereinbare“ ausgrenzen, es wird ja sorgfältig umetikettiert. Es heißt dann: die, die von unseren Sozialleistungen profitieren wollen. Die, die hier Parallelgesellschaften bilden wollen, die unsere christlichen Werte nicht anerkennen. Die uns – „ich hab nichts gegen sie“ – aber doch mit ihrer schief intonierten Jammermusik etwas auf die Nerven gehen und vor allem: keine Mittagsruhe einhalten. usw. usw.

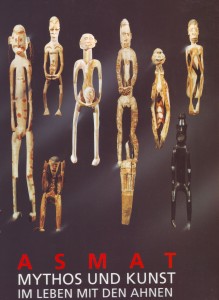

Das „Fremde“ hat eine andere Dialektik als zu Schuberts Zeit, als es um ein Fremdempfinden innerhalb der vertrauten Gesellschaft ging, ein Ausgestoßensein, man schaue nur, was die Verehrung der „Fremden“, der „Peregrina“, des fremden Mädchens (möglichst noch stumm), des exotischen Erotischen in der Romantik bedeutet hat. An die Anerkennung einer fremden Musik zum Beispiel hat niemand nur im Traum (oder nur im Traum!) gedacht.

Man darf das nicht alles – etwa die gleichen Worte, die in der Substanz scheinbar verwandten Themen – über einen Kamm scheren. Etwa so:

Für dieses Phänomen bietet die Naturwissenschaft eine Erklärungshilfe. Mögen zwei Menschen auch noch so verschieden sein, in der DNA ist der Unterschied zwischen ihnen so gut wie irrelevant. Genau diesen Zusammenhang zwischen Außen und Kern hat Beethoven in der „Eroica“ vorweggenommen.

Nein, das hat er nun gerade nicht! Die kleinen Unterschiede sind z.B. das Relevanteste an zwei scheinbar ähnlichen Akkorden.

Man vergleiche nur die Ähnlichkeit der DNA eines Säugetieres mit der eines Menschen. Dieses Argument ist äußerst gefährlich…

Ausblick 2. Dezember

Es ist noch längst nicht zuende gedacht. Vor einigen Jahren habe ich es schon mehrfach angefangen. Hier zum Beispiel, in dem Essay 2012 für SWR 2: Schöne Fremde, verlorenes Ich… Wenn die Musik an ihre Grenzen stößt.

Oder in einem früheren Anlauf 2008, speziell für meine Geburtsstadt Greifswald, die ich bei dieser Gelegenheit wiederzuentdecken hoffte. Mir war allerdings schnell klar, dass hier keine Freunde zu gewinnen waren, gerade nicht unter Schubert-Freunden. Mit einer einzigen indischen Musik hat man sie für den Rest des Abends vergrätzt. Was man natürlich auch als Auszeichnung empfinden kann. So behält doch jeder seinen Schubert und muss an den vertrauten Klängen nicht irre werden.

Schubert und die Romantik des Fremden

Von österreichischen, ungarischen, schwedischen Farben,

romantischen Sehnsüchten und ethnischen Fragwürdigkeiten

Ein Vortrag von Jan Reichow

Nachzulesen HIER.

Und erst heute erlebe ich nun in ein und derselben Süddeutschen Zeitung, wie Schubert unter Anrufung Adornos mit untauglichen Mitteln für das Flüchtlingselend mobilisiert wird und gleich daneben der romantische Begriff des Orients (vs. Naher Osten/Mittlerer Osten) aufs neue in Frage gestellt wird:

Solange die arabische Welt ein ferner Schauplatz von Konflikten und Kriegen war, genügten die spröden geografischen Bestimmungen. Nun, da dessen Bewohner zu uns kommen, kehrt ein Begriff zurück, der für das Fremde, das ganz andere steht, der aus einer vorglobalisierten Welt stammt, als nicht Hunderttausende ins Abendland aufgebrochen sind. Nun steht der Orient nicht mehr für Schlangenbeschwörer und Bauchtänzerinnen, sondern für Selbstmordattentäter und Traumatisierte in Second-Hand-Klamotten. Um die Menschen und ihre Kulturen ging es in diesen Fantasiene damals so wenig wie heute.

Quelle Süddeutsche Zeitung 28./29. November 2015 Seite 17 ORIENT Ein Klischee kehrt zurück. Von Jörg Häntzschel.

Fazit? Die krasse Wirklichkeit wird nicht in den Kunstwerken verhandelt, sondern in real politischen Schritten und direkter Öffnung. Ich möchte mich am liebsten nicht auf Schubert berufen, wenn es um die Flüchtlinge geht. Sondern z.B. auf den Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der „mehr konkretes Engagement der Kirche bei der Unterbringung von Flüchtlingen“ forderte:

Er wolle sich nicht vorstellen, dass Katholiken festlich erbaut aus der Christmette kommen, am leeren, beheizten Pfarrheim vorbeigingen und wüssten, dass ein paar hundert Meter weiter die Flüchtlingsfamilien in Zelten hausten.

Quelle Solinger Tageblatt 1. Dezember 2015 Seite 15 Kurzbach: Kirchen sollen sich mehr engagieren. (Tim Kurzbach ist Vorsitzender des Diözesanrates.)