Christian Gerhaher, befragt von Axel Brüggemann

Abschrift nach Gehör, keine Garantie für Fehlerlosigkeit (JR)

Ich (JR als Blog-Autor) beziehe mich auf das Gespräch, das der Journalist Axel Brüggemann mit dem Sänger Christian Gerhaher in der März-Sendung des Magazins Crescendo geführt hat (ausgehend von dem Blog-Artikel, in dem es auch verlinkt ist). Vorangegangen ist ein Gespräch mit Katharina Wagner, in das ich mich nicht vertieft habe, weil sie für mich die Problem-Regie verkörpert, die ich mit keinem – ihr gewidmeten – Artikel ernst nehmen will. Der Ärger über ihren Tristan sitzt tief. Christian Gerhaher gehört für mich zu den eindrucksvollsten Künstlern unserer Zeit. Seine Liederabende sind „Regieleistungen“ ersten Ranges: wer eine abendfüllende Aufführung so gestaltet wie er, muss sich eigentlich nicht auf eine Diskussion einlassen darüber, wie man Musik aus einer anderen Zeit glaubwürdig ins Heute transportiert. Dass er es trotzdem tut, finde ich doppelt bewundernswert. Und was Axel Brüggemann versucht, könnte man einen Balance-Akt nennen. Aber nur wenn man daran glaubt.

ENDE des ersten Teils (Verabschiedung) Katharina Wagner: Danke Dir, Axel! 31:52 Fortsetzung 31:56

BRÜGGEMANN So, und ich muss nun erstmal die Reihenfolge klarstellen: Am Anfang der Beschäftigung mit dem Regietheater in diesem Vortrag stand ein Interview, das der Sänger Christian Gerhaher dem dem Münchner Merkur gegeben hat, er hat darin gesagt, er will keinen Lohengrin sehen, der im Fitnessstudio spielt. Das hat mich n bisschen irritiert, und ich hatte große Lust mich mit Christian Gerhaher zu streite. Also habe ich ihn angerufen, und hier ist das Gespräch: Hallo, Christian Gerhaher. (Hallo, Herr Brüggemann). Sagen Sie: was haben Sie eigentlich dagegen, wenn Parsifal im Fitnessstudio spielt?

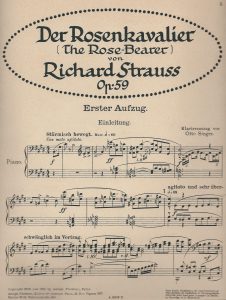

GERHAHER Äh ich frag mich, warum das sein muss. Und ich hab eine – das ist sicher eine Unterstellung – eine Vermutung, dass die Inhalte im Parsifal jetzt im Vergleich zu vielen anderen Opern oder Theaterstücken nicht so auf besondere Weise sympathisch wirken, dass diese Inhalte den Regisseuren, die sowas machen, nicht attraktiv genug erscheinen, um Publikum zu generieren oder um Publikum anzusprechen. Und ich verbinde damit – das sind natürlich alles Unterstellungen – diese oft gehörte Frage: Wie kann man Oper heute noch aktuell halten, wie kann man sie aktualisieren, oder wie kann man heutige Leute noch mit Opern von gestern anspreche? BRÜ Ja, muss denn Parsifal immer im Gral spielen, sollen da alte Männer vor sich hin siechen in dieser grauen Landschaft und auf den Erlöser mit dem Speer warten?

GER Also: siechen tun eigentlich nur zwei, einer tatsächlich, das ist der Amfortas, und der andere prospektiv, das ist sein Vater Titurel, – BRÜ fällt ein, GER weiter – ich verstehe die Frage schon! 33:45 aber ich akzeptier sie nicht, weil ich finde, dass die Inhalte im Parsifal tatsächlich einfach mit Männern zu tun haben, die eine gewisse Gesellschaft abbilden, im Vergleich zu den Frauen, Blumenmädchen, die sie umgeben, warum muss man das irgendwie anders erzählen, ein Mensch ist ein historisches Wesen, um Erzählungen und Mythen nie gescheut hat, heranzugehen und sie verstehen zu wollen, warum muss man das beim Parsifal negieren?

BRÜ Sie meinen, das wäre so, als würde man der Mona Lisa eine Sonnenbrille aufmalen, oder sowas. Wenn wir mal in so’ner Grundkonstellation anfangen, also: Musik machen bedeutet ja immer etwas im Jetzt zu machen, ja, da sind wir einig, wir werden nie den gleichen Klang haben wie zu Beethovens Zeit oder zu Wagners Zeit oder zu Mozarts Zeit, sondern es geht ja immer darum sozusagen in der Gegenwart eine Konfrontation mit der Partitur aus der Vergangenheit herzustellen. Das ist ja erstmal die Grundidee von Musik auch, oder?

GER Ja und nein. Die Musik ist zwar momentan und der Klang ist sofort am Verschwinden, aber die Rezeption des Klangs ist nicht momentan, die ist immer prospektiv und ist auch immer in Retrospektion, Reflexion des gerade Gehörten eingebunden, und insofern ist keine Kunstform, auch diese ganz momentane Musik [nicht] rein momentan und in der Gegenwart begriffen, sondern ist immer in einem Spielfeld der Zukunft (das ist klar!) und der Vergangenheit (das ist klar!)

BRÜ Aber aber im Gegensatz zum Bild nochmal zur Mona Lisa, die im Museum hängt, hängt da seit 500 Jahren so wie sie ist, im goldenen Rahmen, wird vielleicht n bisschen anders beleuchtet, vielleicht andere Bilder neben ihr, aber sie bleibt da Vinci, da Vinci, da Vinci! (aber) Mozart bleibt ja nicht Mozart, Mozart Mozart! Sondern Mozart wird mal Gerhaher, mal eh eh weiß was ich, was! Mal Rattle, mal Böhm, mal Karajan. Das sind ja unterschiedliche Mozarts (jo) können wir uns darauf verständigen, dass erstmal Ihre Aufgabe, also die Aufgabe vom Regisseur, die Aufgabe vom Dirigenten darin besteht, etwas sich zueigen zu machen und gleichzeitig dem gerecht zu werden.

GER Ich versteh natürlich, was Sie meinen, trotzdem muss ich auch hier widersprechen: die Mona Lisa ist nicht dieselbe, sie wird immer in unterschiedlichen Kontexten aufgehängt, natürlich die Mona Lisa weniger als andere Kunstwerke, wei sie so teuer und deswegen so schwer verleihbar ist, aber unter den Kästen, unter denen sie mittlerweile hängt, war sie früher nicht zu sehen, und die Zusammenstellung von Werken verschiedenster Künstler oder von einem Künstler innerhalb von Ausstellungen ist eigentlich auch ein vergleichbar interpretatorischer Akt wie die Neubeleuchtung eines Werks, dessen eine Aufführung bedarf, um es so ein bisschen zum Leben zu kommen (klar!)

BRÜ die Augen, die Fernsehen gesehen haben, können auch die Mona Lisa nicht ankucken wie die Augen, die kein Fernsehen gesehen haben zum Beispiel, ne?

GER zum Beispiel auch dieses, oder die Augen, die die Austellung da Vinci von dem Kurator XY sehen, sehen eine Ausstellung von einem andern Kurator, der dasselbe Werk einschließt, anders, und insofern hat das Werk einen andern interpretatorischen Kontext, eine andere, leicht andere Gewichtung und Wertung. Und, worum es mir geht, ist vielleicht doch die Gegenüberstellung von schöpfender Kunst, und das heißt sowas wie ein Maler, ein Schriftsteller, ein Komponist, oder ein Bildhauer, und interpretativer Kunst , (repr) was die darstellenden Künste, Musiker, Sänger, Schauspieler, Tänzer, ja, das heißt: ich würde dann doch hier von einer grundsätzlichen Wertung ausgehen, nämlich dass man sagt, die an sich schöpfende Kunst, das heißt wirklich etwas aus dem Nichts erschaffen, wir können als Darsteller und Interpreten nicht denselben Rang in der Kunst beanspruchen, und Regisseure gehören natürlich da auch dazu. (Um die geht’s ja!)

BRÜ Ich hab die Frag ja auch nur gestellt wegen des Raums des Museums, wird ja auch oft vorgeworfen: die Oper ist kein Museum. Ist n Museum

GER (heftig) Natürlich ist die Oper ein Museum, Entschuldigung, was soll die denn sonst sein!? (BRÜ lacht- das ist klar, das ist klar)

BRÜ das ist etwas, worauf man sich erst verständigen muss, genau, immer, da muss man sich erstmal überlegen, wer hat welche Rolle in diesem Museum, meine Idee war schon zu sagen, wir hängen die Oper ja nicht an die Wand als das ewig gleiche Bild, wir müssen wieder neu malen. Sie sagen, aber natürlich haben wir einen kuratierten Raum in der Oper, der dem des Museums gleicht. 38:09 Gut, sagen wir die Oper ist ein Museum. Das heißt, dann geht es ja jetzt darum zu kuratieren. Hn? Von den wiederschöpfenden Künstlerinnen und Künstlern, Ihnen als Sänger, von den Dirgenten, von den Regisseuren. Und da wäre ja nun der nächste Schritt: wie sollen denn die damit umgehen? sollen die die Patina drauflassen, sollen sie die Patina abnehmen, sollen sie den… die… die… Mona Lisa neben einen Picasso hängen, oder können sie machen, was sie wollen, oder wer erklärt die Regeln dieses Museums Oper?

GER Ja, ich verstehe, glaube ich, ein bisschen, was Sie meinen, Herr Brüggemann, und ich stimme Ihnen natürlich auch grundsätzlich zu, man wird hier keinen Limes finden, und sagen, auf der einen Seite sind die Römer und auf der anderen Seite die Barbaren, eh, eh, man wird das nicht finden. Das, es sind Übergänge, und natürlich kann das nicht immer gleich gehen, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Argument, denn natürlich kann eine Belebung der Oper wie unter Schlingensief einfach grandios sein und diese Oper tatsächlich in einen neuen Verständniskontext bringen, der vieles berührt und aufwühlt, aber…. (BRÜ ist das Ihre Meinung??) Es ist meine Meinung! Ich find, was ich von Schlingensief kenne, 39:29 natürlich wild und verrückt, und verstörend, aber ich finds immer von einem großen künstlerischen Gestus getragen. (Hmhm) Das ist für mich außer Frage, aber was mich besonders an dieser ewigen Aktualisierung nervt, dass es immer in dem Fahrwasser einer schon mal erfolgten Argumentation fährt. Ja, man kann aktualisieren, man kann auch mal einen Aktenkoffer auf die Bühne, man kann auch mal eine Nazi-Uniform auf die Bühne bringen oder mal einen glänzenden Anzug, aber wenns immer ist… ist es genau so doof und zopfig wie die eh wie (die…) die Bärenfelle in den frühen Wagner-Inszenierungen.

BRÜ Da sind wir an einem spannenden Punkt, da wollt ich auch, und vielleicht können wir von da auch auch wieder gemeinsam denken, das ist ja auch so, wenn wir mal wieder über Akzeptanz reden, zeigt sich ja, dass die Ländern, denen Oper noch wirklich – der König hat ne Robe an und hat nen goldenen Szepter und geht mit Hand am Herz Arie durch irgendwelche Palazzi ja meist nicht so erfolgreich, also Frankreich, Italien, Amerika, die Länder, die am meisten unter Publikumsschwund leiden, in denen auch dieses German Trash Theatre , dieses was wir Regietheater nennen, nicht existiert. Also es ist ja kein Garant, immer konservativ oder immer gleich zu bleiben, denn das ist ja das, denn Sie fordern ja auch, wir wollen nicht immer den gleichen Aktenkoffer haben, ist auch keine Lösung. Da sind wir auch einer Meinung, ne?

GERHAHER Absolut! Ich find nur, dass die Aussage „wir müssen die Oper aktualisieren“, dass die einfach total hohl ist. Das ist spießig und doof und einschichtig, und kein Mensch, kein Regisseur, kein Intendant sich auf dieses Niveau herunterlassen, wir können Oper nicht mehr vermitteln, wenn wir sie nicht aktualisieren. Es geht doch um die Bedeutungsverwerfungen, nicht um die mögliche Bedeutung, die einmal festgenagelt werden kann. Was interessant ist, z.B. an einem Wozzeck, ist die Frage, inwieweit erstens die Textgrundlage von Büchner einfach ein Frevel, ich finde, das ist schon mal ein großer Zwiespalt, und der führt dann natürlich dazu, dass man sagt, man kann beispielsweise die ursprünglichen Texte – ich nehmn einfach ein ganz konkretes Beispiel vom Doktor, wo er gesagt hat: Wozzeck, hat er wieder gepisst, gepisst wie ein Hund auf die Straße gepisst, – was Berg nicht gefallen hat, weil er glaub ich auch ein bisschen zu sehr Ästhet war, und sagt, diese Schimpfworte kommen für mich nicht infrage, dass man die ausgestrichen hat und früher dann [mit] „gehustet“ statt „gepisst“ diese Szene bestritten hat, – das ist nur der Wille des Komponisten, und dann gibt es aber auch den Willen des Autor, vielleicht aber auch den Willen einer logischen Erklärbarkeit, denn die Experimente, die der Doktor mit dem Wozzeck anstellt, dass er ihm nur Hülsenfrüchte gibt, die haben eben auch dazu geführt, bei dem Wozzeck, dass er solche eine Hyperurie hat (BRÜ dass Husten?), dann gings natürlich nicht um Husten, dann wirklich den Sinn des Kunstwerks Büchners verschleiern .. diese Setzung, die heute gang und gäbe ist, das heißt natürlich nicht, dass sie richtig ist. Es ist immer eine Interpretation, die Wahrhaftigkeit ausdrückt, aber immer an der Wahrheit vorbeigeht, weil ja die Wahrheit wird sich nicht finden lasssen.

BRÜGGEMANN Genau! Das ist doch auch das Schöne, und ich glaube das haben wir manchmal in der Diskussion, die wir führen, so schief, Regietheater – Nicht-Regietheater, das ist ja n Topos, der sich überhaupt nicht haltbar ist. Und Schlingensief, der durchaus inspirierend sein kann, ich kanns auch sagen, für mich waren die Ratten in Bayreuth, als Hans Neuenfels, auch selbst der [Tobias] Kratzer mit dem Tannhäuser in Bayreuth war für mich auf jeden Fall Inszenierungen, die mir angeregt und auch in Verbindung mit dem Wagner-Urtext gebracht haben. Aber das heißt nicht. Dass jede moderne Inszenierung grundsätzlich schlecht ist, und wir müssen auch…

GERHAHER Nein, darum geht’s mir überhaupt nicht. Es geht mir nur um diese Borniertheit, die sich aus vielen Inszenierungen mir sprechend entgegenstellt, dass ich sag: ich hab eigentlich keine Lust, mich in die Tiefen eines Werks hineinzubegeben und wirklich um die mögliche Bedeutung zu ringen.

BRÜGGEMANN Jetzt sind wir an einem ganz spannenden Punkt scheint ja manchmal zu funktionieren. 44: 00 wir können das an einem ganz konkreten Beispiel machen. Letzte Salzburger Festspiele Don Giovanni Castelucci irgendwelche Mercedesse aus dem Schnürboden und Basketbälle und ich weiß nicht was

GERHAHER hab ich auch schon von gehört…

BRÜGGEMANN Genau, und dann gibt’s auch noch so’nen Dirigenten, der das sozusagen auch noch so orgiastisch dirigiert, die Leute toben danach, und dann komm ich tatsächlich als Gerhaher hinaus und bin grundwütend, ab des Spektakels, das da komplett hohl ist und bejubelt wird, und versteh die Welt im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr.

GERHAHER Ja, aber es gab viele Leute, die gesagt habe, das ist der Gipfel der Oberflächlichkeit,… ich hab keine Meinung KKKK natürlich, ich hab auch mal einen Wozzeck gesehen, wo alle gesagt haben, das ist der Wozzeck wie er sein muss, und ich dacht mir, das ist doch nur ödes Bildergeklingel, rund um die möglichen Inhalte hat sich der jeweilige nicht geschert, das find ich nun doch einen Punkt, an dem man n bisschen sich entscheiden muss. Ich habe viele Regisseure erlebt, die von dem Werk keine große Ahnung haben, die das inszenieren, die dann mir im Laufe der Produktion so erschienen, als hätten sie sich die Mühe gemacht, dieses Defizit – und als solches muss ich sagen, dazu stehe ich, das irgendwann auszugleichen. Und jeden Quatsch müssen wir beklatschen, da mach ich nicht mit, ein Werk muss eigentlich bei einem Darsteller und bei jedem Interpreten, muss den größtmöglichen Einsatz herausfordern, um die Bedeutung dieses Werks möglicherweise so n bisschen anzufassen…

BRÜGGEMANN: Genau, wir holen ja den Wozzeck in unsere Zeit, oder die Zauberflöte, oder die Poppaea, was auch immer, das heißt, (beide gleichzeitig) befugt, wer von diesem Betrieb Oper, der Regisseur, das irgendwie neu zu deuten, und jetzt sind wir einig schon, schnurz, ob man das modernisiert oder – er muss, und jetzt geht’s darum, er muss eigentlich Wahrhaftigkeitsgehalt in der Grundquelle finden, er muss eine gültige Verbindung von der Partitur. Der Zeit der Partitur, der Aussage der Partitur ins Heute holen, was sind unsere Kategorien, wir wollen das ja debattieren, den Limes, den Sie eben genannt haben, wie sind denn unsere Bewertungskriterien dafür? 45:33

GERHAHER: Ich kann die nicht definieren, ich seh aber, ich seh gewisse Grenzen. Wenn ich zum Beispiel sag, der Darsteller ist ein Sänger, ist auch n Interpret, hole ich das Werk, das ich aufführe, mit meinen Mitteln in die heutige Zeit, – kann man natürlich machen, also: das Naheliegendste für dieses Anliegen wäre meines Ewrachtens, dass man es so gut darstellt, wie möglich! Das heißt: so textgetreu, so notengetreu und anweisungsgetreu wie möglich. Und dann einen gewissen Sinn zu finden, und den vielleicht noch durch einige kleine Werkzeuge, die man als Darsteller auch noch hat, außer Noten, Aussprache und Intonation in einer gewissen Weise des eigenen Verständnisses hinzufügt. Gut, sowas würde ich als Aktualisierung begreifen.

BRÜGGEMANN Machen wir die Dystopie vollkommen: denn das Absurde ist doch auch, dass genau das bei einem großen Teil des Publikums auch ankommt, und wenn Sie mich auffressen, wenn ich dieses Wort sage: einen Zeitgeist trifft, ja?

GERHAHER Wieso soll ich Sie da auffressen, so nen Zeitgeist kann es ja geben, die Tatsache, dass man ein Werk inszeniert oder aufführt, ist eigentlich n Beweis dafür, dass man es in die heutige Zeit holt, ich rechne?? das nicht

BR (lacht) Ja aber es geht ja ums WIE, Herr Gerhaher, es geht ja ums Wie, und ich glaube tatsächlich, es gibt (fallen sich ins Wort, dann gleichzeitig) Werder gegen Hamburg geht 0:0 aus, würde ich vielleicht gar nicht hingehen, ja aber es kann ja auch 5:1 ausgehen, und so ist es bei der Oper auch manchmal. (beide zugleich) kann ja auch scheitern oder nicht?

Natürlich, aber Kunst ist kein Sport. Wir sind immer mit einer Bedeutungssuche verbunden, das ist der Sport nicht. Wir sind nicht nur ein körperliches, physisches Ereignis, sondern genau ein geistiges Ereignis. BR Umso mehr auch zu scheitern. Bedeutungssuche ist ja auch schwierig, nicht…

GERHAHER Jede Interpretation, jede Produktion, jede Ausführung ist ein Beitrag zu einer Diskussion eines Werkes. Ist doch klar, dass ein Scheitern da mit inbegriffen ist, dass da auch inbegriffen ist, dass es niemals vollkommen sein kann. Ich finde, diese Inszenierungen, die immer dasselbe machen, die, seit Hans Neuenfels damit einmal angefangen hat, in einer genial verunsichernden Weise, bei einer Produktion der Entführung aus dem Serail in Stuttgart, seit er damit angefangen hat, mal die Sänger-Darsteller mit Schauspielern – Pantomimen – zu doppeln, macht das jeder Idiot! Jeder macht diesen ollen Scheiß wieder…

BR aber gleichzeitig macht dann die MET jedes Mal den ollen Scheiß auch wieder irgendwelche komischen … buckligen … Rigolettos durch irgendwelchge komischen Palaste von früher zu führen. Ist ja auch…

GERHAHER Also Entschuldigung, der Rigoletto ist halt nun mal bucklig, (lachen beide) würden Sie denn irgendein Walt Disney Verfilmung vom Glöckner von Notre Dame sehen wollen, wo da ein strahlender Held? … interessiert doch überhaupt nicht! Dann sollen sie doch was Eigenes schreiben..

BR …die Argumentation: das Immergleiche … das das das , sonst machen wir auch das Immergleiche, das gleich machen wie 1870 bis heute, dann machen wir doch auch das immer Gleiche.

GERHAHER Es ist nicht das Immergleiche, ich finde, je mehr man sich zugesteht, austreten aus einer Erwartungshaltung und Rezeptionshaltung, desto mehr gibt’s natürlich die Gefahr, dass man das Alte nicht mehr als solches ansehen kann. Die Sinne werden desensibilisiert, es ist so ne Art Erziehungseffekt und ein Entziehungseffekt einer gewissen Bildungshaltung, die nicht spießig ist, die nicht mit auftoupierten Haaren in der Oper und irgendwelchem Schminkzeug rumgeht – das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, hier werden einfach irgendwelche Rezeptionen miteinander vermischt. Wie undifferenziert betrachtet man eigentlich das Publikum. Sinds alle nur Idioten, die da nur noch sitzen und warten, dass da n genialer Typ kommt und sagt: Ich setze eh setze jetzt den Parsifal ins Fitnessstudio, und dadurch wird mal endlich mal klar, was das alles bedeutet…ich glaube, auf beiden Seiten dürfen nicht den gleichen Fehler machen alles in diese Kategorien … links und rechts des Limes … zu kategorisieren … was Sie ja schon gesagt haben, es gibt halt auch gute Adaptionen , und es gibt schlechte, und es gibt schlechte alte Inszenierungen und es gibt gute neue …

GERHAHER Ich nehme Künstler nicht als Künstler ernst, wenn sie immer denselben Schmarren machen. Das ist wirklich eines der notwendigen Kriterien von Kunst, dass es immer eine gewisse Neuerung ist, nicht im Sinne von Fortschritt, aber immer von einem anderen Blickwinkel. Man kann nicht immer denselben Quatsch machen.

BR Bleiben wir beim alten Credo: Macht Neues, Kinder! Was Wagner glaub ich mal gesagt hat, und es bleibt die Frage: aber wie? Oder?

GERHAHER Klar. Aber mit Kunst halt.

BRÜGGEMANN Darauf können wir uns einigen. Und ich glaube auch wie werden nicht an Debatten vorbeikommen, die sind wichtig, dass sie geführt werden. Herr Gerhaher, vielen herzlichen Dank, danke für dieses Gespräch.

GER Danke. Ebenfalls. Tschüss.

ABSAGE

BRÜGGEMANN Ist das nicht das Schöne an unserer Kunst und Kultur? wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber es ist großartig, dass wir miteinander streiten können. Danke nochmal, Christian Gerhaher. Das war es erst einmal. Ich hoffe, wir konnten euch mal so ein bisschen die Perspektiven aufzeigen von dem, was auf deutschen Opernbühnen momentan diskutiert und natürlich auch gezeigt wird. Ich freu mich schon jetzt auf die nächste Woche usw. usw.

Ausblick zum vorläufigen Überblick

Wikipedia über Regietheater HIER

Über Hans Neuenfels hier

Weiterführend: die Nachtkritik hier betr. Ulrike Hartung: Postdramatisches Musiktheater – Argumente für ein Musikerforschungstheater

(Fortsetzung folgt)

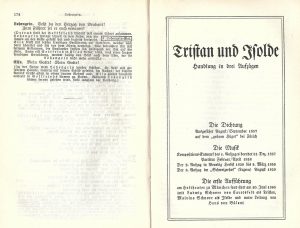

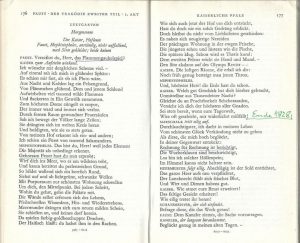

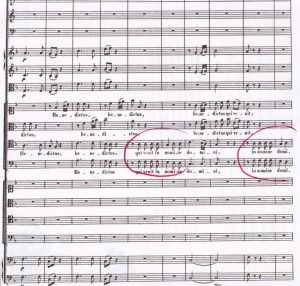

der meistzitierte Satz: „Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit“.

der meistzitierte Satz: „Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit“.