Das ist im Mediengeschäft nicht nur erlaubt, sondern dringend geboten

Denn: da steht nicht einfach Meinung gegen Meinung, und alle haben recht (Recht), Stichwort Meinungsfreiheit. Sie stehen gleichberechtigt nebeneinander, sind aber deshalb noch längst nicht gleichermaßen richtig. Und sind auch nicht alle gleich „wirkungsmächtig“. In den Medien zum Beispiel sitzt man einfach am längeren Hebel und kann auch großen Künstler:innen – auf der bloßen „Meinungsverbreitungsebene“ – realen Schaden zufügen. Denn diese Ebene unterscheidet sich oft kaum von der normalen „Gerüchteküche“ oder vom „Stammtisch“, wo jede/r als wichtig weitergeben kann, was er irgendwo aufgeschnappt hat oder was ihr gerade so eingefallen ist.

Ich stelle mir auch schon mal vor (habe es sogar miterlebt), wie eine hochverdiente Lehrkraft versucht, einem Violinschüler die Kunst der Melodiegestaltung zu vermitteln, und dieser beginnt sofort zu entgegnen: Das sehe ich anders, ich würde hier kein Crescendo machen und dort deutlicher absetzen und dergleichen mehr. Unvermeidlich: in einer solchen Situation kann es nur eine Autorität geben und keine Diskussion. Da gilt das Wissen, die künstlerische Erfahrung, die Fachkompetenz.

Ein Beispiel, das mir gestern begegnete: da ich weiß, dass Andreas Staier (endlich) Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ eingespielt hat, und da mir auch bekannt ist, auf welchem Niveau er seit Jahrzehnten spielt, bin ich ganz Ohr, wenn er plötzlich im Autoradio zum Thema wird. Es kann mir nicht darum gehen, sein Angebot wie die Leistungen einer Küchenmaschine zu überprüfen: ich bin bestenfalls ein Lernender. Selbst wenn ich seit 50 Jahren selbst das „Wohltemperierte Klavier“ spiele, brauche ich Zeit und Geduld, um erfassen zu können, was ein wirklicher Meister in den zahllosen Winkeln dieses unerschöpflichen Werkes erkundet hat und wie er es zum Klingen bringt. Und weiß, dass in 5 Minuten Sendezeit davon nichts, aber auch wirklich nichts an ein – vielleicht nichtsahnendes – Publikum übermittelbar ist: nur ein Hauch, und der Wunsch, sich damit weiterzubeschäftigen. Was mich aber überhaupt nicht interessiert, ist die unbedarfte Meinung einer einzelnen Person, die sich durch keinerlei Privilegien auszeichnet außer dem Recht, sich öffentlich zu äußern, – als habe man Triftiges zu sagen, sobald man die Plattform hat. Die fortlaufend eingestandene Subjektivität („ich, ich, ich“) gibt keinen Freibrief, Plattitüden zu verbreiten. In den öffentlichen Medien müsste sogar eine Fachredaktion das Schlimmste verhindern. So war es früher. Nicht anders als in politischen Sendungen, die ja kein Übungsplatz für Auszubildende sind, sondern für Profis, die ihr Handwerk gelernt haben: und das besteht nicht zu allererst in ungehemmter Meinungsproduktion, sondern in der klaren mündlichen Darstellung mühsam erworbener Sachkenntnis. Man nennt es auch Studium.

In aller Kürze: Ein negatives Beispiel HIER 5:11

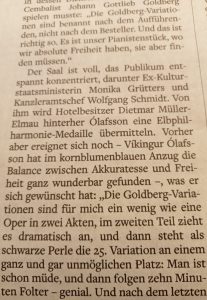

31.01.23 Titel: Herausfordernd: Das „Wohltemperierte Klavier“ mit Andreas Staier

ZITAT

… auch wenn ich mir sicher bin, dass Staier aus guten Gründen bestimmte Register gewählt hat, ist das für mich aus klanglicher Sicht wenig nachvollziehbar. Das hört sich spitz an, intonatorisch unsauber und klingt fast wie ein Handy-Klingelton (Musik: 3:35 bis 3:49 aus Fis-dur-Praeludium). Mit seiner Phrasierung kann Andreas Staier mich auch nicht immer überzeugen. Einige Melodiebögen schwirren wie aufgeschreckte Insekten umher, dann setzt er wieder Noten scharf voneinander ab, wodurch Phrasen aber löchrig werden. Andere Stücke aber wiederum spielt er so erzählerisch, manchmal meditativ, oder mit packender Dramatik, wie ich sie noch nie vorher gehört habe. Das ist herrlich! (Musik: 4:14 bis 4:28). Was mir sehr gefällt, ist, dass der Zyklus bei Staier trotz historischer Aufführungspraxis nicht staubig klingt. Er lässt die Musik erfrischend und fröhlich aus seinem Cembalo sprudeln (Musik sprudelt von 4:37 bis 4:42). Das Album lässt mich mit zweigeteilter Meinung zurück. Technisch (usw.usw.) …

Ich benote die kritische Leisung (JR): unbedarft bis kleinkariert, ahnungslos, klippschülerhaft. Ungenügend (6).

Empfehlung an die Autorin: nicht nur die gerade zu besprechende Ton-Aufnahme mit den persönlich festgebrannten Vorurteilen abzugleichen (Aufführungspraxis = staubig), sondern zum allerersten Wissenserwerb auch mal das Booklet der CD lesen! Ich vermute, dass darin sogar die Tonart Fis-dur behandelt wird. Ebenso wäre zu erfahren, was es wohl mit dem Begriff „wohltemperiert“ auf sich hat. Oder man fragt vorher mal in der Redaktion, ob es dort Geschriebenes über Musik auszuleihen gibt. Hörer/innen hätten behauptet, man könne als Dilettant/in nicht alles aus den bloßen Tönen erfahren, was man zu lernen versäumt hat.

* * *

Und ein positives Gegenbeispiel: HIER (mit Skript, leicht abweichend vom gesprochenen Wort) Sehr kurzer, bildkräftiger Text, dafür instruktiv lange Beispiele (E-dur-Praeludium !!!) 4:43

13.01.23 Bachs Wohltemperiertes Klavier mit Andreas Staier

ZITAT

Andreas Staier, Experte für historische Aufführungspraxis, hat die 24 Präludien und Fugen des ersten Teils des „Wohltemperierten Claviers“ konsequenterweise auf seinem Cembalo eingespielt. Staier ist bekannt für seine ebenso fundierten wie mutigen Interpretationsansätze. SWR2-Kritiker Thilo Braun ist beeindruckt von Staiers „so empfindsamem wie technisch brillantem Spiel“.

Wie eine alte metallene Spieluhr schnarrt das E-Dur Präludium in Staiers Interpretation. Immer wieder verblüfft es, was für unterschiedliche Klänge Staier aus dem Cembalo zaubert. Einerseits durch die Wahl der Registerzüge und Manuale, andererseits durch seine abwechslungsreiche Artikulation. Er verharrt genüsslich in dissonanten Spannungen, wechselt im Akkordspiel zwischen eleganten Arpeggien und kantigen Brocken, garniert seine Melodien geschmackvoll mit Verzierungen.

Herrlich, wie sich rechte und linke Hand gegenseitig die Melodien zuspielen. Staier verwandelt das mathematische Konzept auf dem Papier in eine sehnsüchtige singende Fantasie. Trotz Ruhe tritt die Musik dabei niemals auf der Stelle, sondern spinnt sich natürlich und elegant, ja wie von selbst, vorwärts.

Man beachte, wie am Ende das in beiden Rezensionen gebrauchte, emotional gedachte Wort „herrlich“ seine Glaubwürdigkeit verspielt bzw. gewinnt.

Natürlich weiß man nach beiden Rezensionen, dass 5 Minuten Sendezeit für die Vermittlung einer qualifizierten Musikerfahrung nicht ausreichen kann, aber im ersten Fall wendet man sich verärgert wichtigeren Themen zu, im zweiten Fall überlegt man, – egal wieviel Gesamtaufnahmen davon man schon besitzt – ob man nicht baldmöglichst auch diese erwerben sollte. Ein vorläufiger Ausweg: man hört die 24 Beispiele des Überblicks unentgeltlich bei jpc: hier

Ausblick

Mehr über den Interpreten?

Andreas Staier – Pour passer la Mélancolie…

hier

hier  hier

hier  Andreas Staier in Wort und Ton: Vimeo HIER

Andreas Staier in Wort und Ton: Vimeo HIER

„Warum sind alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, offenbar Melancholiker gewesen?“ Mit dieser Frage beginnt ein Aristoteles zugeschriebener Traktat. Die Lehre von den Vier Temperamenten (Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker) assoziiert den Melancholiker mit höchst unterschiedlichen Phänomenen: dem Planeten Saturn, dem Herbst – auch dem Herbst des Lebens -, der Dämmerung, der Kälte, dem Geiz, aber auch dem Genie, der Geometrie und dem grüblerischen Tiefsinn. In größter motivischer Verdichtung fasst Dürer diese Vielfalt in seinem berühmten, rätselhaften Stich „Melencolia I“ von 1514 zusammen. „Du siehst, wohin Du siehst nur Eitelkeit auf Erden.“ Die Eröffnungszeile des bekannten Gedichts von Andreas Gryphius kann als Motto gelten für eine spezifisch barocke Interpretation des Melancholie-Themas. Vanitas-Darstellungen gehören zu den Lieblingsthemen der Maler: Eine blühende junge Frau betrachtet mit gesenktem Haupt eine verglimmende Kerze (Georges de La Tour), eine andere hält einen Totenschädel in ihren Händen, über den sie einsam versunken meditiert. Ihr Gesicht liegt im Schatten, im Hintergrund ist eine Ruinenlandschaft zu erkennen (Domenico Fetti). Mein Programm widmet sich den musikalischen Umsetzungen der Vanitas im Frankreich und Deutschland des 17. Jahrhunderts. Das Tombeau (Grabmal) und die Plainte (Klage) sind typische Gattungen der französischen Lautenmusik, die Eingang ins Repertoire der Cembalisten fanden. Der style brisé, der arpeggierte Stil der Lautenisten, wurde durch Jacques Champion de Chambonnières und Louis Couperin auf das Cembalo übertragen. Das sanfte Brechen der Akkorde, das Innehalten, Zögern, Untertauchen der Melodie standen von vornherein der Affektlage des Lamentos nahe. Der Stillstand, das Aussetzen der rhythmischen Kontinuität, des Pulses rücken diese Musik schon satztechnisch in die Nähe des memento mori. Meditative Räume öffnen sich, die Stille, Leere oder Einsamkeit symbolisieren; Sterbeglocken läuten. Umgekehrt stehen regelmäßige Abläufe oft für das Vergehen der Zeit, das Fließen und Verrinnen des Wassers wie des Lebens, oder für den feierlichen Schritt des pompe funèbre, des Begräbniszuges. Der Topos der Dämmerung und Dunkelheit findet seine musikalische Entsprechung in absteigenden melodischen Linien (Katabasis) oder der Bevorzugung von chromatisch eingetrübten tiefen Lagen. Schließlich können die ostinato-Konzeptionen mancher Chaconnen und Passacaglien ohne Weiteres als Sinnbilder unentrinnbarer Schicksalhaftigkeit gehört werden. – Schon der einzelne Cembalo-Ton kann in seinem Verklingen an die Vergänglichkeit alles Irdischen gemahnen. Daran erinnert der Antwerpener Cembalo-Bauer Andreas Ruckers, wenn er mehrere seiner Instrumente mit der Inschrift versieht:

„Sic transit gloria mundi“.

© Andreas Staier, 2012 (siehe Website hier)

Nach Einführung: 6:05 / ab 11:36 Staier über die Musik („Verweilen“), ab 15:25 Musik I Froberger (bis 24:55) Moderation Staier, die Fugen von d’Anglebert (Bezg. zu Bach!), ab 27:15 Musik II d’Anglebert (bis 30:08), Moderation Staier, ab 32:20 Musik III Passacaglia Fischer,

Johann Jacob Froberger:

Plainte faite à Londres pour passer la Mélancolie, laquelle se joue

lentement avec discrétion (1652)

Jean-Henry d’Anglebert:

Pièces de Clavecin. Livre premier (1689)

Johann Caspar Ferdinand Fischer:

Musicalischer Parnassus (1738). Aus Uranie sowie Ariadne Musica (1702)

Louis Couperin:

Pièces de clavecin (um 1650)

Louis-Nicolas Clérambault:

Aus 1er Livre de Pièces de Claveçin (1704)

Georg Muffat:

Aus Apparatus Musico-Organisticus (1690)

Mittwoch, 25.06.2018, Wissenschaftskolleg zu Berlin

Dank an JMR !