Eine Rekapitulation

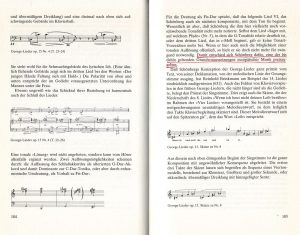

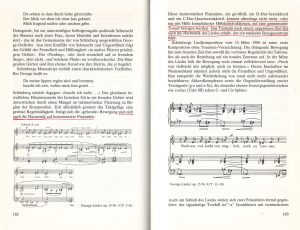

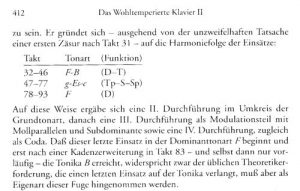

Das Buch, das ich rühmen und rekapitulieren will, ist sehr klein und eng geschrieben, was vielleicht der Grund ist, weshalb ich es nicht alle zwei Monate zum Thema mache. Es ist augentechnisch etwas anstrengend, aber man lernt daran genau die Methode des Lesens, Verstehens und Studierens, deren es bedarf, wenn man eine Vorstellung von dem bekommen will, was den heutigen Menschen ausmacht. Ich betone das, weil ich mich damit noch einmal der ältesten Literatur zuwende, die wir haben. Auf der einen Seite Homer. Und auf der anderen Seite? Was meinen Sie? Es ist leicht zu erraten, wenn Sie bereits mit leisem Misstrauen die Überschrift dieses Artikels zur Kenntnis genommen hat. Er wird doch wohl nicht… Doch doch! Genau das! Und ich spreche von Literatur, nicht von Religion! Sie werden es mir vielleicht erst am Ende glauben, und ich meine es ernst, also: achten Sie auf den Fortgang dieses Artikels, den ich allerdings weniger für Sie als für die eigene „Ertüchtigung“ schreibe, ähnlich wie z.B. die Artikel über Bach, über das Wohltemperierte Klavier, oder über ein spätes Streichquartett von Beethoven. Und wenn ich mich nicht stark genug fühle, werde ich pausieren und anderes thematisieren. Oder wieder mehr Klavier üben. Immer wieder BWV 890, nichts wirkt belebender. Oder BWV 889 beginnen…

Vorläufiger Ratschlag zum Homer-Lesen

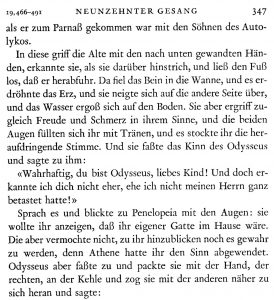

Odysseus kommt nach Jahrzehnten zurück in seine Heimat Ithaka zurück; niemand erkennt ihn, nicht einmal seine Frau Penelope, obwohl sie eine gewisse Ähnlichkeit wahrnimmt. Ebenso die alte Amme, die dem Fremden die Füße waschen soll. Und dieser ahnt, dass sie eine Narbe am Fuß entdecken und ihn identifizieren könnte. In der Tat, – genau in diesem Augenblick jedoch bleibt gewissermaßen die Zeit stehen, und allein die Vergangenheit tritt in den Vordergrund: die Geschichte der Narbe. Autolykos übrigens ist der Großvater des Odysseus.

Es wird zwei volle Buchseiten dauern, ehe die Geschichte der Fußwaschung mit der Entdeckung der Narbe weitergeht. Die Göttin Athene muss eingreifen, um Penelopeia vom Geschehen abzulenken.

Die „Odyssee“ (Homer/Schadewaldt)

Die „Odyssee“ (Homer/Schadewaldt)

Auf der einen Seite also dieser Ausschnitt aus Homers Odyssee, auf der anderen Seite – der wir uns jetzt zuwenden – eine jüdische Geschichte, wie sie in den Büchern Mose aufgezeichnet ist und darin die ungeheuerliche Erzählung von Isaaks Opferung:

Warum diese Gegenüberstellung, der Vergleich des Unvergleichbaren? Wir zögern, – vielleicht weil die zweite Geschichte uns so vertraut ist; es scheint uns unzulässig, sie überhaupt mit der anderen zu vergleichen, weil wir beim Lesen sofort in eine andere Kategorie hinüberwechseln, in der „Geschichten“ unantastbar oder in Bausch und Bogen verworfen werden. Der Literat aber, der sich hineinversenkt, fragt vielleicht gar nicht nach der Wahrheit des Inhalts, sondern nach dem Ziel der Darstellung und nach der Beschaffenheit der Wirklichkeit, die hier vor uns hintreten soll. Wenn man der jungen Generation angehört, wird man es vielleicht gar nicht als Respektlosigkeit wahrnehmen, wenn ein Kapitel der Bibel einfach wie irgendein antiker Text behandelt wird. Die Bibel, aus der ich den Text kopiert habe, gehörte einst meinen Großeltern, und ich weiß, wie sie gelesen haben (mit dem Zeigefinger), und ihre Philologie bestand allenfalls darin, auf dem hinteren Einband bestimmte Bibelstellen zu notieren, vielleicht um sie auf ihr Leben zu beziehen, z.B. auf den Tag 28. Dezember 1924. Man deutete durchaus, man ermunterte einander „die Schrift auszulegen“. Und es gab Spielraum…

Im folgenden Text wird man auf Seite 18 zunächst auf die Wörter „deutungsbedürftig“ und „Herrschaftsanspruch“ stoßen, ganz unten sehr bald auf den Satz: „das Deuten in einem bestimmten Sinne wird zu einer allgemeinen Methode der Wirklichkeitsauffassung“:

Das muss man sich gut vor Augen halten, diesen ungeheuren Anspruch: vom Beginn des Alten Testaments lebt er bis HEUTE, beziehungsweise über Jahrtausende der unausgesetzten, bewegten Entwicklung „in dem Leben der Menschen in Europa“:

Das Alte Testament […] gibt Weltgeschichte; sie beginnt mit dem Beginn der Zeit, mit der Weltschöpfung, und will enden mit der Endzeit, der Erfüllung der Verheißung, mit der die Welt ihr Ende finden soll. Alles andere, was noch in der Welt geschieht, kann nur vorgestellt werden als Glied dieses Zusammenhangs; alles, was davon bekannt wird oder gar in die Welt der Juden eingreift, muß in ihn eingebaut werden, als Bestandteil des göttlichen Planes; und da auch dies nur durch Ausdeutung des neu einströmenden Materials möglich wird, so erstreckt sich das Deutungsbedürfnis auch auf außerhalb des ursprünglich Jüdisch-Israelitischen liegende Wirklichkeitsbereiche, etwa auf die assyrische, babylonische, persische, römische Geschichte; das Deuten in einem bestimmten Sinne wird zu einer allgemeinen Methode der Wirklichkeitsauffassung; die jeweils neu in den Gesichtskreis tretende fremde Welt, die sich meist so, wie sie sich unmittelbar bietet, als ganz unbrauchbar für die Verwendung innerhalb des jüdisch-religiösen Rahmens erweist, muß so gedeutet werden, daß sie sich in diesen einfügt. Aber fast immer wirkt dies auch auf den Rahmen zurück, der der Erweiterung und Modifizierung bedarf; die eindrucksvollste Deutungsarbeit dieser Art geschah in den ersten Jahrhunderten des Christentums, infolge der Heidenmission, durch Paulus und die Kirchenväter; sie deuteten die gesamte jüdische Überlieferung um in eine Reihe von vorbeugenden Figuren des Erscheinens Christi, und wiesen dem Römischen Reich seinen Platz an innerhalb des göttlichen Heilsplanes. Während also einerseits die Wirklichkeit des Alten Testaments als volle Wahrheit mit dem Anspruch auf Alleinherrschaft auftritt, zwingt sie eben dieser Anspruch zu einer ständigen deutenden Veränderung des eigenen Inhalts; dieser lebt Jahrtausende lang in unausgesetzter, bewegter Entwicklung in dem Leben der Menschen in Europa.

Ich wiederhole es schriftlich, um zu begreifen, dass es nicht etwa ein ominöser „Geist des Judentums“ ist, der im Untergrund fortwirkt, sondern vielmehr das Abendland selbst, das sich in einer neuen Wirklichkeitsauffassung einrichtet und sie systematisch in der Arbeit unzähliger Theologen (Kirchenväter) ausbaut. Die folgenden beiden Seiten, die den oben zitierten vorausgehen, beschäftigen sich damit, wie es eigentlich zu diesem Unterschied zwischen der „Wirklichkeit“, wie sie Homer erzählte, und der „Wahrheit“ des Christentums kam, an die man glauben musste; der man sich unterwerfen musste.

Man meint vielleicht, ein Buch zu lesen wie andere Bücher, in diesem Fall eins, das bedeutende Literatur behandelt, und zwar „auf hohem Niveau“. Manch einer wünscht sich vielleicht, dass es „leichter“ zu lesen sein sollte; so als sei Sprache ein Werkzeug, das sich unabhängig vom Gegenstand und Ziel der Gestaltung handhaben lässt. Es handelt sich aber nicht einfach um ein Werk der deutschen Literaturwissenschaft, dessen Thema auch ein anderer Autor hätte ausführen können; es ist ein Wunder der sprachlichen Darstellung, eine epochale Leistung des Denkens. Wer dieses Buch liest und im Sinn behält, ist ein anderer geworden, als er vorher war. Er liest nicht nur anders, er versteht vielschichtiger, er hört Unerhörtes aus den Wortreihen heraus, er taucht in die Geschichte ein, er lernt, dass Sprache Denken bedeutet und Denken Sprache. – Das Buch ist 1942 entstanden, unter schwierigen Bedingungen, fern jeder großen Bibliothek, im Exil in der Türkei. Der Autor heißt Erich Auerbach, Sohn jüdischer Eltern, Jahrgang 1893, studierte Jura in Heidelberg und promovierte. Nach dem Krieg 1918 neues Studium, Romanistik, neue Promotion, Habilitation, Lehrstuhl in Berlin, Entlassung 1935 (NS). Im hier zitierten ersten Kapitel des Buches MIMESIS wird auch die aktuelle Situation im Krieg benannt. Ich greife diese Stelle heraus, weil sie – wie explizit sonst nur das Nachwort – den geschichtlichen Gehalt der MIMESIS gewissermaßen in die aktuelle Geschichte einbezieht. Wovon die Rede ist, sind nicht nur Odysseus und Abraham, sondern auch Auerbach und die Nazis, Du und ich.

(Über den erwähnten Briefwechsel Plinius/Trajan siehe hier.)

DER TEXT

Quelle Erich Auerbach: MIMESIS Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur / Vierte Auflage Francke Verlag Bern und München 1946 / 1967

Exkurs in eine Geschichte des Alten Testaments, das selbst eine Art Geschichtsbuch ist.

Bevor ich zum ersten Teil dieses Auerbach-Anfangskapitels komme, möchte ich ein paar Passagen aus einem Buch über das Alte Testament wiedergeben, die mich vor Jahren, als es mich beeindruckte, notiert hatte und doch insgesamt etwas ratlos zurückließ. Da steht im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte:

Je näher die einzelnen Schöpfungswerke an den Menschen heranrücken, um so näher ist auch ihr Verhältnis zu Gott, denn allein der Mensch ist Gottes „Ebenbild“.

Diese theologische Auszeichnung des Menschen bedeutet eine polemische Abkehr von dem Weltverständnis der gesamten Antike. Die Priesterschrift nimmt der Natur die göttliche Eigenmächtigkeit, die man ihr in Babylon, aber auch noch in der griechischen Philosophie, die den Kosmos das „Götterbild“ nannte, beilegte. Wenn sie etwa Sonne und Mond als „Leuchten“ bezeichnete, deren Aufgabe nur darin besteht, dem Menschen als Lichtquelle und Zeitmesser zu dienen, so ist das eine gewollte Entmythisierung dieser überall in der Antike als göttlich verehrten Gestirne. Die Natur wird religiös degradiert; der Mensch wird zu dem für Gott stellvertretenden Herrscher über sie ernannt. – Dieser aus dem Jahweglauben erwachsene Durchbruch durch das mythische Weltverständnis der Antike bedeutete eine wichtige Vorentscheidung für die Neuzeit mit ihrem profanen wissenschaftlichen Verhältnis zur Natur. (Seite 338)

Kein anderes Volk der Antike hat mit vergleichbarer Intensität nach seiner Frühgeschichte gefragt. Auch ist das Bild, das es sich davon gemacht hat, weithin frei von den mythischen Vorstellungen, hinter denen die anderen Völker ihr geschichtliches Gewordensein versteckt haben. Die Fünf Bücher Moses, die man in der Wissenschaft als ‚Pentateuch‘ bezeichnet, erzählen zunächst die Geschichte der ersten Menschen und ihrer Nachkommen bis zur Sintflut. Dann setzt die Erzählung neu ein mit der Berufung Abrahams, jenes Erzvaters, dem schon das Land Palästina, in dem er wanderte, als Besitz versprochen wurde und dessen Nachkommen doch erst nach Ägypten geführt wurden, um dort zum Volk Israel zu werden und nach einem langen Zug durch die Wüste das Gelobte Land in Besitz zu nehmen. (Seite 19)

Ich zitiere das nicht, um durch die Hintertür einen bestimmten Besitzanspruch im vorhinein für alle Zeiten zu rechtfertigen; theoretisch könnte sich jedes Volk eine solche Archäologie erfinden und zur heiligen Sache erklären, damit die Nachkommenschaft Jahrtausende später, wenn alles nicht mehr so recht nachweisbar ist, sich genau darauf berufen kann. Ebensowenig kann man aus dem folgenden Text herauslesen, dass jedes wandernde Volk des Altertums auf ewig den Anspruch auf Landbesitz verspielt habe. Besonders verwundert hat mich damals bei der Lektüre, was der Name „Hebräer“ bedeutet, den ich – da man an unserem altsprachlichen Gymnasium auch Hebräisch lernen konnte – als Alternative zu „den alten Griechen“ sah. (JR)

Mit einem damals gebräuchlichen Ausdruck wurden solche landfremden Bevölkerungsgruppen minderen Rechts „Hebräer“ genannt. „Hebräer“ ist aber ursprünglich nicht der Name eines Volkes, sondern die Bezeichnung für eine sozial niedere Bevölkerungsschicht gewesen. Bei den Ägyptern standen die Hebräer in einem regulären Dienstverhältnis; sie erhielten von ihnen Wohn- und Weidegebiete zugewiesen, mußten dafür aber als Gegenleistung Sklavendienste verrichten. (Seite 14)

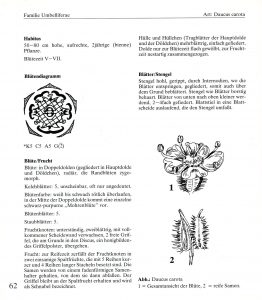

Diese umherziehenden Hirten, die, wie heute noch die Beduinen im Vorderen Orient, immer in der Bereitschaft zum Aufbruch lebten, haben ihren Gott im Guten wie im Bösen anders erfahren als die Kulturlandbewohner, die sich um die Fruchtbarkeit des Ackers sorgen und abends in ihr festes Wohnhaus zurückkehren. Man hat die Religion dieser Nomaden als Führungsreligion bezeichnet: Auf allen ihren Wanderungen zu neuen Wasserstellen und Weideplätzen wissen sie sich von ihrem Gott geführt. Ihr Leben ist ein Wandern zu immer neuen Verheißungen. Auch nach ihrer Seßhaftwerdung haben sich die israelitischen Stämme weiterhin als wanderndes Volk verstanden – nun aber in dem Sinne, daß sie, von ihrem Gott geführt, immer neuen geschichtlichen Zielen und Verheißungen entgegengehen. (Seite 20f)

Quelle Altes Testament / Einführungen Texte Kommentare / Herausgegeben von Hanns-Martin Lutz, Hermann Timm und Eike Christian Hirsch / Mit einer Einführung von Gerhard von Rad / Piper Verlag München Zürich 1970, 1987

Zurück zu HOMER, zu Auerbach. Der Anfang seines Buches:

Dieser großartige Weg medias in res prägt sich unauslöschlich ein. Die „gleichmäßig beleuchtende Beschreibung“ bei Homer: „Klar umschrieben, hell und gleichmäßig belichtet, stehen oder bewegen sich Menschen und Dinge innerhalb eines überschaubaren Raumes; und nicht minder klar, restlos ausgedrückt, auch im Affekt wohlgeordnet, sind die Gefühle und Gedanken.“ Ebenso – oder vielmehr: ganz anders später im Isaak-Text: „Luther übersetzt den Anfang folgendermaßen: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich! – Schon dieser Anfang läßt uns stutzen, wenn wir von Homer kommen. Wo befinden sich die beiden Unterredner? Das wird nicht gesagt. Wohl aber weiß der Leser, daß sie sich nicht jederzeit am gleichen irdischen Ort befinden, daß der eine derselben, Gott, von irgendwo ankommen, aus irgendwelchen Höhen oder Tiefen ins Irdische hineinbrechen muß, um zu Abraham zu sprechen. Woher kommt er, von woher wendet er sich an Abraham? Davon wird nichts gesagt? Er kommt nicht, wie Zeus oder Poseidon, von den Äthiopien, wo er sich am Opfermahl erfreut hat. Es wird auch nichts von der Ursache gesagt, die ihn bewogen hat, Abraham so schrecklich zu versuchen.“

(siehe weiter TEXT a und TEXT b, in umgekehrter Reihenfolge, sowie DER TEXT oben)

(Fortsetzung folgt)