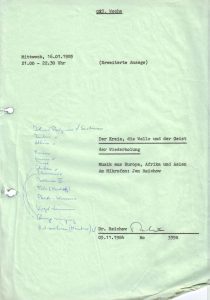

Ein Skript vom 16. Januar 1985

Der Kreis, die Welle und der Geist der Wiederholung

Damals habe ich die Radiosendungen oft noch mit Tintenkuli geschrieben, so auch hier, ausnahmsweise nicht auf große Bögen, sondern auf 36 kleine Din-A-3-Blätter, von denen Nr. 32 und 33 fehlen. Der Schreibblock stammte aus der Firma eines Solinger Freundes. Ich habe hier alles, was an Text vorhanden war, ins Reine getippt, leider fehlt mir der Wortlaut einzelner Zitate („Glockenbuch“ und einige gute Sätze von Kevin Volans). Trotzdem lag mir daran, wenigstens den Ablauf zu rekonstruieren, weil ich mich auf diese Weise genau erinnere, was ich damals wollte. Und was ich heute anders behandeln würde. Die jetzt verlinkten Musikbeispiele sind nicht unbedingt identisch mit den im Original verwendeten. – Die Sendung war vorproduziert, Länge 89:16, live aus dem Studio kam nur die Kopfansage und die Absage am Schluss. An dieser Stelle folgt vorläufig nur der TEXT der Sendung / Musikbeispiele werden noch genauer gekennzeichnet und ergänzt. Nicht vergessen: es war eine Sendung zum Hören; sie lebte von der damals noch sehr ungewöhnlichen Musikauswahl.

Obwohl der Geist der Wiederholung uns von der Geburt bis zum Tode fest im Griff hat, obwohl unsere Stunden, Tage und Jahre von unermüdlicher Repetierung der immergleichen Vorgänge geprägt sind, – Puls, Atem, Essen, Verdauung, Schlafen, Aufstehen usw. -, gefällt es uns, dies zu verdrängen und so zu tun, als bewegten wir uns auf ein Ziel zu: eine neue Stelle, die Anschaffung eines neuen Autos, eines Hauses, auf den Zeitpunkt, wo die Kinder in die Schule kommen oder diese verlassen, auf eigenen Beinen stehen können oder selber Kinder bekommen.

Wenn ein Altvorderer daherkommt und weise meint: „Alles schon mal dagewesen“ reagieren wir mit Unwillen; weder die Nostalgie-Wellen noch die fast vollendete Zerstörung unserer Umwelt wird uns an der geheimen, aber unerschütterlichen Überzeugung irre werden lassen, daß wir uns nicht nur reproduzieren, sondern daß wir fortschreiten. Mit Wiederholungen haben wir’s noch ebensowenig wie mit Recycling. Kaum irgendwo ist diese Einstellung so deutlich zu beobachten wie in der Entwicklung unserer westlichen Musik, um es kurz zu sagen: im Verschwinden der Wiederholungszeichen, in den veränderten Reprisen, schließlich in Schönbergs Dodekaphonie, die keinen Ton wiederauftreten läßt, bevor nicht alle anderen erklungen sind, und in der seriellen Musik, die dies Prinzip auf die Spitze treibt.

Wenn wir Werke unserer traditionellen Musik suchen, in denen die Wiederholung eine wesentliche Rolle spielt, müssen wir lange suchen. Mir fällt als erstes Beethovens VII. Sinfonie ein, besonders jener Schluß des ersten Satzes, der C.M.v. Weber zu der bezeichnenden Bemerkung veranlaßte: „Jetzt hat er den Verstand verloren.“

Aber man muß deutlich unterscheiden: diese düster rollende Bassfigur ist kein Exempel des guten Geistes der Wiederholung: sie insistiert mit einer gewissen Verstocktheit oder Hartnäckigkeit, die sich dann um so befreiender in Jubel auflöst.

Dennoch war Beethoven in seiner von Wagner so genannten „Apotheose des Tanzes“ dem ekstatischen Sinn der monomanen Wiederholung so nah wie niemand sonst.

MUSIK Beethovens große Welle [bei Leonard Bernstein hier ab 13:16]

1955

1955

[Im Jahr 1981 hatten wir mit dem Collegium aureum Beethovens VII. aufgenommen, ein neuer Schub, mich genau damit zu beschäftigen. Begonnen hatte es in der Zeit, als ich anfing, Partituren zu studieren; die erste war Beethovens VIII., die ich vor dem Radio verfolgte.]

Textausschnitt zu Beethoven VII 1981

Textausschnitt zu Beethoven VII 1981

Aber welch ein ungeheurer innerer Abstand zu jenen pulsierenden Zyklen, die das indische und man darf wohl allgemein sagen: das orientalische Zeitgefühl kennzeichnen:

„Trunken kreist das Weltall, / thun wir desgleichen -“

sagte der persische Dichter Hafis. Und das ist nicht einfach poetisch daherphantasiert: die kreisende Bewegung des Tanzes wurde einst und wird als Verbindung mit dem Hintergrund unserer Lebenswirklichkeit aufgefasst. Der Tanz war „ursprünglich und für lange Zeit ein rein religiöser Akt, der oft auf überirdische Ursprünge zurückgeführt wird“, sagt Meyers Lexikon, und weiter: „So gilt im Hinduismus der Gott Schiwa als ‚Tanzkönig‘ und Krischna vollführt mit der geliebten Gopi einen ‚ewigen Tanz‘. Ein Gott des Tanzes war auch der phönikische BAAL MAKOD (=Herr des Tanzes). Nach Klemens von Alexandria tanzen im Himmel die Seligen mit den Engeln. Lukian kennt einen Tanz der Himmelskörper, ebenso Dante, der in den letzten Versen der Divina Commedia von einem Tanz der Sonne und der Sterne spricht, der durch die Liebe bewegt wird.“

MUSIK Sarangi (Ram Narayan) Raga Pilu [Youtube 2002 ! hier ab 14:15]

Trotz Klemens, Lukian und Dante ist die Vergöttlichung des Tanzes nicht gerade ein christliches Phänomen. Das Ziel der Zeit, das Jüngste Gericht, Ewiges Leben, Ewige Verdammnis – all das widerspricht der zyklischen Auffassung der Zeit, die sich im Tanz symbolisiert, aufs schärfste. Das Drehen im Kreis, der Reigen, die Wiederholung, der Kolo, der Horo, der Reel sind Äußerungen eines Lebensgefühls, das dem steten Umgang mit der Natur entspricht.

MUSIK Drei Tänze Bulgarien / Irland

Fast hat man den Eindruck, daß das Prinzip der Wiederholung, welches die barocke Passacaglia erfüllt, seine wahre Bestimmung nur als Negativum findet: indem es den unerbittlichen Lauf des irdischen Schicksals zeigt, an dem der Sterbliche zerbricht, sofern er nicht mit dem Tod seiner wahren Bestimmung entgegengeführt wird, wie im „Crucifixus“ der h-moll-Messe von Bach, wo das chromatisch absteigende Lamento-Motiv 12 Mal wiederholt, beim 13. Mal abgewandelt wird. Der Bach-Forscher Walter Blankenburg weist darauf hin, „daß mit der Zahl 12 die Grenze der Zeit angedeutet ist (Zwölf, das ist das Ziel der Zeit, Mensch, bedenk die Ewigkeit, sagt ein altes Volkslied). Die gedankenlos vulgäre Redewendung Jetzt schlägt’s Dreizehn, welches ein außergewöhnliches Geschehnis meint, findet in der 13. abgewandelten Durchführung des Crucifixus-Ostinato mit der Erinnerung an den Kreuzestod Jesu eine unheimliche Anwendung.“

MUSIK J.S.Bach H-moll-Messe „Crucifixus“ [Youtube mit Herreweghe hier]

Während sonst die formale Aufgabe für den Komponisten einer Passacaglia oder einer Chaconne darin liegt, die fortwährende bloße Wiederholung des Themas oder des Ostinatos vergessen zu lassen, indem er über diesem Grund mit satztechnischen Mitteln von Variation zu Variation eine Steigerung erzielt, ein Gebäude errichtet, tritt in den großen Lamenti der Barockoper deutlicher ins Bewußtsein: das Individuum scheitert am Unabänderlichen. Wie Henry Purcells „Dido“.

MUSIK Purcell: Klage der Dido [Youtube mit Joyce DiDonato hier ab 1:00]

[Anm. Rückseite: Der gelehrte Mattheson hat vor Wiederholungsformen wie Chaconne und Passacaglia ausdrücklich gewarnt.]

Ich habe vorhin ein Zitat aus dem Lied erwähnt „Zwölf, das ist das Ziel der Zeit, Mensch, bedenk die Ewigkeit“ und auch die Redensart „Jetzt schlägt’s Dreizehn“. Wir können uns kaum noch vorstellen, in welchem Maße unser Umgang mit der Zeit und der Zeiteinteilung einst durch Glockentöne geprägt wurde: Frühglocke, Morgenglocke, Tagglocke, Mittagsglocke, Vesperglocke, Betglocke, Totenglocke, Feierglocke usw.

Faszinierend am Geläut der Glocken des christlichen Abendlandes, daß es uns nicht nur mit eherner Wucht den Ablauf der Zeit einhämmert, sondern unser Ohr in wundersamen akustischen Wellen trifft und bei vollem Geläut unsere Phantasie mit wellenförmigen, stetig wechselnden Rhythmen beschäftigt, deren einzelne Bestandteile gleichwohl aus invarablen Repetitionen bestehen: so wie die Schläge von 4 pulsierenden Zeitmessern, die der Musiker „Metronom“ nennt.

MUSIK 4 Metronome (nach Zufallsprinzip) / Hauptgeläut der Kirche von Ftan / Unterengadin (Aufnahme JR)

Die Glocken von Ftan im Unterengadin. – Man ist übrigens auf die Idee gekommen, auch solches Läuten zu reglementieren: „In einigen Orten Thüringens beispielsweise war das Taktläuten mit drei Glocken gebräuchlich, die auf einen Dur-Dreiklang abgestimmt sein mußten. Das Taktläuten, bei dem die Glocken immer in derselben Reihenfolge und im Takt erklingen, unterscheidet sich erheblich vom frei rhythmischen Läuten, in dem die einzelnen Töne durcheinanderwogen. Über der großen Glocke befand sich (….s. Glockenbuch S. 76) ???

Ich weiß nicht, ob die Glocken der Kirche Sainte Geneviève du Mont à Paris im Jahre 1723 in dieser Art geläutet wurden, oder ob der Geist der Aufklärung ihr Geläut rationalisierte: Marin Marais lieferte uns mit dem folgenden Stück „La sonnerie de Sainte Geneviève du Mont à Paris“ für Violine, Viola da gamba und Basso continuo ein Beispiel des Prinzips musikalischer Wiederholung, das wohl bis zu Ravels „Boléro“ in der abendländischen Musikgeschichte ohne Parallele ist. Bemerken Sie, wie dennoch der übermächtige musikalische Geschmack schließlich dem Komponisten gebietet, die Glocken eine Quart abwärts und später wieder hinaufmodulieren zu lassen, um dem Verlangen nach Kurzweil zu genügen. Musica antiqua Köln spielt unter der Leitung von Reinhard Goebel.

MUSIK La sonnerie … [Youtube mit J.Savall !! hier]

„La sonnerie de Sainte Geneviève du Mont à Paris“ aus dem Jahre 1723 von Marin Marais; Musica antiqua spielte unter der Leitung von Reinhard Goebel. Der Bolero von Ravel ist wohl allen Musikfreunden zur Genüge bekannt; ich möchte deshalb nur an jene Stelle erinnern, an der das Prinzip der Wiederholung – ganz ähnlich wie bei Marin Marais mit einer Modulation verlassen wird.

MUSIK Ravel „Boléro“ Modulation + zurück [Youtube mit Gergiev hier ab 13:35]

Noch einmal zurück zu den wirklichen Glocken. In England gibt es seit etwa 1600 die Tradition des Change-ringing: das Wechsel- oder Variationsläuten, dessen Tonketten in verblüffender Weise an afrikanische Repetitionsmuster erinnern, obwohl sie wohl eher auf mathematische als musikalische Prinzipien zurückgehen, und wie der Name Change-ringing schon andeutet, den Wechsel, die Variation wichtiger findet als den gleichbleibenden Rahmen und Tonvorrat, der das ungeübte Ohr zunächst so suggestiv anrührt.

Hier sind 12 Ringer mit Handglocken in action; einer gibt gesprochene Anweisungen.

Musik Change ringing (unter Text)

Das Prinzip des hand ringing kann man verstehen, wenn man sich die Glocken nummeriert denkt und ihre Kombinationsmöglichkeiten errechnet. Bei drei Glocken gibt es sechs mögliche Wechsel, und zwar:

1, 2, 3, / 1, 3, 2, / 2, 3, 1, / 2, 1, 3, / 3, 1, 2; bei 12 Glocken jedoch gibt es schon einige Millionen Wechsel, und geschickte, unermüdliche Change-ringer könnten damit – auch wenn sie Tag und Nacht läuten – 50 bis 60 Jahre auskommen.

Handglocken mögen ursprünglich der Einübung solcher Patterns gedient haben. Hoch vom Turm, wo jeder Ringer ein Glockenseil betätigt, tönt es weit mächtiger.

MUSIK change ringing (im Turm) Mehr darüber HEUTE hier. Beispiel der Aktion: hier.

Es ist wirklich merkwürdig, wie mühsam unsere Suche nach Zeugnissen zyklischen Denkens und Fühlens im abendländischen Kulturkreis ist. Der Typ des barocken Canon perpetuus, so exemplarisch er wirken mag, ist wohl nicht zur Aufführung gedacht, sondern als optisch aufnehmbare Meisterleistung, die akustisch etwa einen zauberisch fluktuierenden C-dur-Klang ergibt, aber keinen Kanon.

MUSIK Bach 14

Der 8stimmige „Canon Trias Harmonica“ von J.S. Bach. HEUTE s.a. hier (Achtung bei Reklame)

Den folgenden Kanon widmete Bach einem Mann namens Faber; den Namen des Adressaten verwertete Bach als Motiv der Bratsche F – A – B – E , das darauf folgende R las er als REPETATUR, d.h. als Anweisung, die Tonfolge zu wiederholen. Über diesem Ostinato erhebt sich ein 7stimmiger Kanon.

Musica antiqua Köln spielt.

MUSIK Bach 15 HEUTE hier.

Erst wenn man den Sinn für die rhythmische Schönheit der Wiederholung, ihre Harmonie mit dem Pulsschlag der Natur und des Weltalls eingebüßt hat, nehmen die physisch notwendigen Wiederholungen Zwangscharakter an, insbesondere der sexuelle Wiederholungszwang scheint groteske und entwürdigende Züge zu tragen, und es ist bemerkenswert, daß Sigmund Freud, der die Sexualität nun wirklich für alle psychischen Gebrechen verantwortlich zu machen suchte, sich mit 40 Jahren von der eigenen Sexualität verabschiedete. („Die sexuelle Erregung ist für einen wie ich nicht mehr zu brauchen.“ Spiegel 52/1984) Wie selbstverständlich aber auch die Erregungsformen der Musik mit denen der menschlichen Physis verbunden sind, kann einem durch Zufall an einem ostserbischen Tanz klar werden, der in aller Unschuld seine Mehrdeutigkkeit provoziert: Er ist ein Fruchtbarkeitstanz und heißt Cuscovac oder Sochits, zu deutsch „Maus“, denn die Maus ist sprichwörtlich fruchtbar und vermehrungsfreudig. Das Vor- und Zurückeilen der Tänzer in Schrittfolgen, die der Melodie entsprechen, wird einerseits auf das eilige Hin- und Herhuschen der Maus bezogen, – hervor aus dem Mauseloch und wieder hinein -, zugleich aber auch auf den Vorgang der Kopulation.

MUSIK Sochits Tanz aus Ostserbien

Wiederholung muß nicht unbedingt zu einer Akkumulatiobn von Spannung führen; sie kann einen gleichmütigen oder ekstatischen Schwebezustand bewirken, der ebenso gut eine Stunde fortdauern wie jederzeit abbrechen kann. Sie kann aber auch, ohne ihr zyklisches Wesen zu gefährden, mit einer Steigerung verbunden sein, die ein natürliches Ende findet. Natürlich?

Vergleichen Sie einmal die folgenden Schlussminuten zweier Raga-Interprovisationen: die Erregung erreicht hier einen Höhepunkt; Sie können es auch Climax nennen. Und was kommt danach?

Man erinnere sich nur an Beethovens affirmative Schlussakkorde und deren düster rollende Vorbereitung und beobachte dann – ohne sich durch die Stimm-Akrobatik der Ali-Brothers aus Pakistan ins Bockshorn jagen zu lassen – wie eine wellenförmige Entwicklung von ca. 30′ auf den aufregenden Höhepunkt zutreibt und sich anschließend Zeit läßt für das entspannende Abklingen der Erregung. So könnte man etwas über den physiologischen Unterschied orientalischen und europäischen Lebensgefühls erfahren.

MUSIK Raga Darbari Kanarra [Youtube hier] und Raga Rageshwari [Youtube hier].

1993

1993

Richard Wagner wurde durch Schopenhauer mit der indischen Geisteswelt in Berührung gebracht, und es ist bemerkenswert, wie gerade Wagner, ein Feind jeder Wiederholung in dem von uns gemeinten Sinn, die Wellenbewegung ins Zentrum seiner Tristan-Musik einführt. In der Durchführung des Liebestodthemas erscheinen – wie Ernst Kurth formuliert – allenthalben

ZITAT aus Tristan-Arbeit JR 1964 S.80

Hören Sie die Entwicklung dieses Wellenmotives, dessen Steigerung zunächst in den klassischen Fall eines Interruptus mündet (König Marke überrascht das Liebespaar), während es am Schluß der Handlung den Übergang ins Nirwana andeutet – so wie ihn Richard Wagner verstand.

MUSIK Wagner Tristan

ZITAT Tristan-Arbeit JR S.81

MUSIK Wagner Tristan „Liebestod“

Klaus Theweleit ist in seinem Buch „Männerphatasien“ ausführlich auf den Zusammenhang Frau, Welle, Wasser eingegangen. Unzählige Lieder, Märchen und Mythen beschwörebn die Menschin aus dem Wasser, „Nixen, Nymphen, Najaden, die kleine Seejungfrau, die schöne Lilofee, Undine, Loreleys: der Umschlag, neben der Liebe die Angst: Ich glaube, die Wellen verschlingen, am Ende Schiffer und Kahn; das hat mit ihren Singen die Loreley getan…“ (K.Theweleit S.283)

Ohne jeden Beigeschmack von Angst erscheint dieser Zusammenhang in einem erotischen Lied der Pygmäen: ein junger Mann stößt beim Honigsuchen im Wald auf ein wunderschönes Mädchen, dessen Zauber er mit einem vom Wasser überfluteten oder sumpfigen Terrain vergleicht. „Wie kam es her?“, fragt er sich, „dies ist wirklich schön! Es genügte meine Augen aufzuheben und diese unermeßliche Höhlung mit unendlichen Tiefen zu finden“ —- Vielleicht wird sie mich erfreuen!“ Wenn der Text noch nicht deutlich genug ist, die Gesangsausführung ist es umso mehr: „Schmalhüftiger“, wird der junge Mann im ersten Teil des Liedes angeredet, „durchquere den Sumpf im Lauf. Es geschieht im Eilschritt, daß einer in diesen Ort eindringt!“

Der zweite Teil des Liedes beschränkt sich auf die Repetition weniger Silben, gefolgt von Ausrufen der Erleichterung; worauf der Erzähler mit dem Satz schließt: „Die betreffende Sache ist in der Tat sehr gut.“

MUSIK Pygmäen-Anthologie Disc 3 Tr. 1 and 2: Two song-tales: „The Bird“ (Nyodi) and „Slender Waist“ (Nanga-ningi)

Anthologie der Musik der Aka-Pygmäen

Anthologie der Musik der Aka-Pygmäen

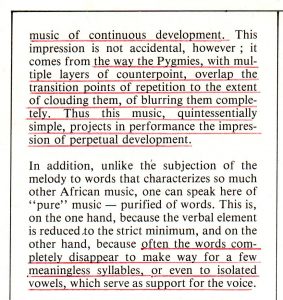

Wenn man von der berühmten Polyphonie der Pygmäen spricht, suggeriert man dem westlichen Hörer leicht, es handele sich hier um ein der abendländischen Polyphonie vergleichbares Phänomen. Bisweilen taucht sogar die Behauptung auf, Pygmäen sängen Kanons und Fugen. Tatsächlich könnte man die akustische Form der Bach-Kanons, die Sie vorhin gehört haben, im Sinne der Pygmäen-Musik mißverstehen. Wenn man schon nach treffenden Vergleichen sucht, um sie nachher zu entkräften, so müßte man die Pygmäen-Polyphonie mit der barocken Passacaglia-Technik vergleichen, wie es der israelische Musikehtnologe Simha Arom tat, dessen phantastische Schallplatten-Publikation ich hier benutze. Jedoch erinnern wir uns, daß die Anstrengung der Passacaglia-Komponisten dahin geht, das Prinzip der Wiederholung vergessen zu lassen, zu überhöhen oder als „böses“ Prinzip wirken zu lassen, während es in der Pygmäen-Musik das eigentliche Lebenselement, ein gutes und mütterliches Prinzip darstellt. Man täte also besser daran, den Begriff Passacaglia in diesem Zusammenhang fallen zu lassen und stattdessen, wie Simha Arom ebenfalls, von Ostinato mit Variationen zu sprechen. „Jedes ihrer Musikstücke basiert auf der Wiederholung von Perioden gleicher Länge, deren Gegenstimmen nach bestimmten, von der Tradition gegebenen Regeln variiert werden. Das Ergebnis ist eine repetitive Musik, und nicht – wie es dem ungeübten Ohr zunächst erscheinen mag – eine Musik kontinuierlicher Entwicklung. Diese Wirkung kommt dadurch zustande, daß die Kontrapunkte, die fortwährend variiert werden, jene Grenzstellen der Perioden so überlappen, daß der Eindruck eines ungeteilten Kontinuums entsteht.“

Aus dem Schallplattentext von Simha Arom (OCORA 558526/27/28):

MUSIK Pygmäen-Anthologie Disc 3 Tr. 1 and 2: Two song-tales: „The Bird“ (Nyodi) and „Slender Waist“ (Nanga-ningi)

Der südafrikanische Komponist Kevin Volans, der sich eingehend mit der Zulu-Musik seiner Heimat beschäftigt hat, warnt davor zu glauben, daß die repetitive Musik Afrikas für uns leichter zu verstehen sei als die zyklische Musik etwa Indiens; in Wahrheit liege eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung zugrunde. Der Ethnologe John Blacking habe festgestellt, daß ein Musiker der Venda aus der von ihm gespielten repetitiven Musik weder ein Muster isolieren könne noch wahrzunehmen scheine, daß Zeitabschitte gegeben sind, wenn ein Muster wiederholt werde. Der Venda-Musiker spricht lediglich von der korrekten Melodie oder dem Rhythmus eines Liedes als „die Weise, in welcher es gesungen“ oder „die Weise, in welcher es gespielt wird“. Volans knüpft einige für seine eigene Musik wichtige Überlegungen an die Beobachtungen Blackings:

Seite 32 und 33 fehlen!!!!!!!!!!!!!!!!!

Es wird nicht leicht sein, unsere seit früher Jugend verinnerlichten Maßstäbe des musikalischen Urteils aufrichtig in Frage zu stellen. Ist denn etwa der Ruf des Weidenlaubsängers nicht wirklich so langweilig wie sein Spitzname Zipzalp andeutet?

MUSIK

Ist nicht ein solcher Drosselruf hundertmal schöner?

MUSIK Melodischer Ruf aus „Singende Landschaft“ (Traber)

[Es dauerte nur noch ein paar Jahre, ehe ich viel mehr Vogelstimmen wagte, die erste wohl am 8. Mai 1992, man kann sie hier nachlesen. Eine andere Sendung habe ich im Blog kurz zitiert, deshalb hier der Link.)

Warum aber gilt es unter den Eskimos als Tugend, beim Singen mit möglichst wenig Tönen auszukommen, so daß die unsinnige europäische Tonverschwendung für Eskimos wie eine einzige grobe Ungeschicklichkeit wirkt. –

Kevin Volans hat für sich als Komponist und Interpret einen faszinierenden Weg der Begegnung mit der sogenannten Volksmusik des südlichen Afrikas gefunden: er hat sie auf 2 Cembali übertragen, die nach den Tönen der Mbira eingestimmt waren. Die Töne der Mbira erklingen durch das Anzupfen von Metallamellen, die auf einem Holzblock befestigt sind, der wiederum zur Klangverstärkung in einer Kürbishöhlung ruht. Daß Kevin Volans von der Adaption dieser Musik keine Verschmelzung zweier grundverschiedener Musikkulturen erwartet, sondern eher einen Lernprozess auf unserer Seite, machte er unmißverständlich klar:

ZITAT O-Ton Volans (?)

MUSIK Kevin Volans „MBIRA“ WDR-Aufnahme (s.a. jpc hier) auf Youtube hier .

* * * * *

Damals war manches neu, was heute niemanden mehr besonders überraschen würde. Der neue Aspekt in den „alten“ Musiken schien mir bemerkenswert. Was man heute unter der Rubrik „Grenzüberschreitungen“ anbietet, ist zumeist bieder und willkürlich zugleich. Mir kam es immer auf den Erkenntniseffekt an. Auch in Konzerten wie „West-Östliche Violine“ 1980, 1985 und 1989 (siehe u.a. hier), dem Oboen-Festival „Das Schilfrohr tönt“ oder im jährlichen „Weltmusik-Festival“, das wir aus dem „Folkfestival“ der 70er Jahre entwickelt hatten, zuweilen mit Wagemut, etwa als wir neben dem Kölner Dom die südindische Nagaswaram-Gruppe K.P.Ramu – zum Schrecken der Fernseh-Kollegen – für 30 Minuten ins Programm nahmen. Ostserbien war erst nach einer WDR-Aufnahmereise im Westen präsent, z.B. beim ersten Violinfestival, die Bach-Kanons erst nach der Edition durch Musica Antiqua Köln 1982 (wobei ich als Geiger mitwirken durfte), seit den frühen 90er Jahren gab es die CD-Reihe „World Network“, die Aufnahme Mbira (Volans) – u.a. anderem mit Robert Hill – entstand 1983 im Kölner Funkhaus, die tolle Veröffentlichung „Fandango“ mit dem Klassik-Spezialisten Andreas Staier kam erst 1999 heraus. Die Pygmäen-Anthologie von Simha Arom wurde seit ihrer Anschaffung durch die Volksmusikabteilung immer wieder von Kollegen ausgeliehen – für Sendungen der „Neuen Musik“. In Vlotho (! – mit einiger Anstrengung fußläufig erreichbar von meiner zweiten Heimat Lohe bei Bad Oeynhausen) gab es seit 1981 „Weltmusik“-Kongresse, veranstaltet u.a. von dem Stockhausen-Schüler Johannes Fritsch. Nikhil Ghosh & Söhne (mit Gert-Matthias Wegner) standen im Mittelpunkt. Dort konnte ich zum ersten Mal über „Methoden des Hörens“ referieren. Später dasselbe Thema in erweiterter Form bei „Musik der Jahrhunderte“ 2003 auf dem Pragsattel in Stuttgart. Beim gleichen Termin erlebte ich – neben interessanten Vertretern der Neuen Musik – den faszinierenden externen Experten Sven Giegold, der gestern (26. Mai) bei der Europa-Wahl gigantische Zustimmung erfuhr. – Ich habe bei der Abschrift dieser alten Sendung mit Erstaunen bemerkt, dass in der ersten Minute von Zerstörung der Umwelt und Recycling die Rede ist…