Das Märchen von der Erschaffung der Geige

Ich kannte die hier – gleich unter dem Foto – wiedergegebene Geschichte noch nicht oder wusste davon nur das, was in der Anmerkung auf der hier folgenden Scanseite steht. Erst die persönliche Begegnung mit Rosemarie Tüpker in Reichelsheim und ihr Vortrag dort machten mich wirklich neugierig. Freundlicherweise erhielt ich wenige Tage danach den Text, da das Buch offenbar längst vergriffen ist und nicht wieder aufgelegt wurde. (Inzwischen habe ich mich ernsthaft bemüht: ein neuwertiges Exemplar von „Medimops“ ist per Post an mich unterwegs, der Preis lag bei sage und schreibe 0,89 €, ich werde es nach dem Eintreffen dankbar ablichten.) Zum hier und in vorhergehenden Artikeln gebrauchten Wort „Zigeuner“ siehe das Nachwort.

Aus dem Buch „Musik im Märchen“ von Rosemarie Tüpker / Foto : Am Abend nach der Preisverleihung an die Autorin, – die Stimmung war gut!

Der verzauberte Kasten

Dort, wo der dichte Tannenwald in einen lichten Buchenhain übergeht, lebten den Sommer über arme Zigeuner.

Zum Winter begaben sie sich mit Sack und Pack zu einer alten, verlassenen Mühle, um während der kalten Tage ein Dach über dem Kopf zu haben. Im Frühling kehrten sie an ihren Platz zwischen Tannenwald und Buchenhain zurück und schlugen dort auf der Lichtung ihr geflicktes, windgezaustes Zelt auf.

Es waren ihrer zwei: ein Zigeuner und eine Zigeunerin, die Frau des Zigeuners. Obwohl bereits sieben Winter und sieben Frühlinge, Sommer und Herbste ins Land gegangen waren, hatten sie keine Kinder, und dabei wünschten sie sich so sehr ein Söhnchen. So manche Tage ging die Zigeunerin zum Zapfensammeln in den Tannenwald. Sie sammelte die Zapfen von der Erde auf in ein großes Tuch, sammelte und schaute, sammelte und schaute. Dabei sah sie, wie auf Pfaden, zierlich und schmal wie ein Fingernagel, in langer Reihe Ameisen krabbelten und weiße Bündelchen trugen, in denen ihre Kinder – kleine Ameislein – schliefen. »Glückliche Ameisen … «, seufzte die Zigeunerin und sammelte weiter ihre Zapfen. Sie sah, wie in einem Wacholderstrauch ein Fink seine Jungen mit schwarzen Fliegen fütterte. »Glücklicher Fink … «; seufzte die Zigeunerin und sammelte weiter ihre Zapfen. Sie sah den Igel vier Igelkinder spazieren führen. »Glücklicher Igel!« seufzte noch einmal die Zigeunerin, schulterte ihr Zapfenbündel und kehrte zu ihrem Zelt zwischen Tannenwald und Buchenhain zurück. Dort schüttete sie die Tannenzapfen aus und zündete ein Feuer an; denn es begann kühl zu werden. Wind war aufgekommen, der Tannenwald rauschte, der Buchenhain rauschte; die Zigeunerin ließ sich am Feuer nieder, und neben sie setzte sich der Zigeuner.

»Schade, daß du ein so großes Feuer gemacht hast«, sagte der Zigeuner zu seiner Frau. »Für uns beide hätte ein viel kleineres gereicht.«

»]a, das ist wahr«, erwiderte die Zigeunerin. »Aber wenn wir Kinder hätten, säßen wir um das Feuer herum, und für jeden gäb’s Wärme genug. Dann tät’s mir nicht mal leid, alle Zapfen aus dem Tannenwald auf einmal ins Feuer zu werfen.«

Hell loderten die Zapfen. Die roten Flammen flatterten mit ihren goldenen Flügeln, als wollten sie davonfliegen. Doch das Feuer hielt sie zurück. Als es niedergebrannt war, legten sich der Zigeuner und seine Frau in ihrem Zelt schlafen, und beide träumten den gleichen Traum: den Traum von einem kleinen schwarzhaarigen Jungen, der ihr Söhnchen war.

Im Morgengrauen erwachte die Zigeunerin, und sie ging mit ihrem Tuch in den Buchenhain, um Bucheckern zu sammeln, aus denen sie hübsche Halsketten fertigte, indem sie die Eckern auf Roßhaar fädelte. Die Halsketten verkaufte sie später auf dem Markt; denn dem, der sie um den Hals trug, halfen sie bei Schmerzen in den Knochen. Bucheckern gab es in Hülle und Fülle, doch kaum hatte die Zigeunerin drei Hände voll gesammelt, als sie eine alte Frau erblickte, die aus dem Astloch einer alten Buche herausschaute. Es war Matuja, die Seele des Baums. Sie beugte sich aus dem Astloch und sagte zu der Zigeunerin: »Fürchte dich nicht vor mir, ich bin die Seele des Buchenbaums und verbiete dir nicht, seine Eckern zu sammeln. Sag mir, was du dir wünschst, und ich will dir deinen Wunsch erfüllen.«

»Buchenseele«, rief die erschreckte Zigeunerin, »ich möchte so gern ein Söhnchen haben!«

»Du wirst ein Söhnchen haben«, antwortete Matuja. »Tu, wie ich dir rate: Wenn du zum Wahrsagen ins Dorf gehst, such dir einen Kürbis, und sobald du ihn gefunden hast,

schneide ihn ab und trag ihn in dein Zelt. Nur denk daran, der Kürbis muß groß und reif wie der aufgehende Mond sein. Du höhlst ihn aus und gießt Milch hinein, und dann trinkst du sie restlos, bis zum letzten Tropfen, aus. Tust du das, so wird dir ein schöner, glücklicher Junge geboren. Sobald er herangewachsen ist, möge er in die Welt hinausziehen, das Glück zu suchen, das ihm bestimmt ist. Damit er nicht mit leeren Händen wandern muß, gebe ich dir dieses Buchenholzkästchen hier, das ihm einmal von Nutzen sein kann … «

Mit diesen Worten händigte sie der Zigeunerin einen kleinen Holzkasten aus und einen Buchenstecken und verschwand, die Baumhöhle aber war augenblicklich mit Buchenrinde zugewachsen.

Die erfreute Zigeunerin lief so schnell zu ihrem Zelt zwischen Tannenwald und Buchenhain zurück, daß sie unterwegs die Hälfte der gesammelten Bucheckern verlor. Aus dem Dorf holte sie einen dickbäuchigen Kürbis, höhlte ihn aus, goß einen Topf Ziegenmilch hinein, den sie für eine Halskette gegen Knochenschmerzen erhalten hatte. Sie trank die Milch bis zum letzten Tropfen, wie es die Matuja sie geheißen, und erwartete dann so verträumt ihr Söhnchen, daß sie die Bucheckern auf ihre eigenen Haare fädelte. Sie bemerkte es erst, als die Halsketten zerrissen und die Eckern ins Moos fielen. Also begann sie aufs neue mit dem Auffädeln, aber zerstreut, wie sie war, zog sie die Eckern auf ein Spinnweben, das noch viel dünner und feiner war als ihr Haar. Die Eckern purzelten nach allen Seiten, doch die Zigeunerin kümmerte es nicht; denn große Freude herrschte zwischen Tannenwald und Buchenhain, ein kleines Zigeunerlein war auf die Welt gekommen.

Zigeuner und Zigeunerin wuschen das winzige Knäblein in einem Waldbach, dessen Quelle im Buchenhain entsprang und der durch den Tannenwald floß und weiter bis zum Meer, das hinter dem Tannenwald lag. Dem gebadeten Söhnchen gaben sie den Namen Bachtalo, das bedeutet »Der Glückliche«.

Von da an wärmten sich am Feuer auf der Lichtung ihrer drei – ein Zigeuner, eine Zigeunerin und ein Zigeunerkind. Und für alle reichte die Wärme.

Glücklich waren die Eltern des Jungen, aber arm. Jahr um Jahr verging in Hunger und Kälte. Die Zigeunerin wußte nicht, was sie ihrem Söhnchen in den kalten Wintermonaten, wenn sie wie immer in die alte, verlassene Mühle übersiedelten, anziehen sollte. Die Jahre verrannen, aber die Vorhersage der Matuja wollte und wollte sich nicht erfüllen, und nur der Name des Jungen war glücklich.

So verflossen zwanzig Jahre. Eines Morgens verließ Bachtale das Zelt, nahm Abschied von seinen Eltern und ging in die Welt hinaus, sein Glück zu suchen. Den Buchenholzkasten nahm er als Talisman mit und den Stock, um sich unterwegs die bissigen Hunde vom Leibe zu halten. Seinen Weg nahm er durch den Wald; er wählte verschlungene Pfade, und die Tiere, denen er im Waldesdickicht begegnete, rieten ihm freundschaftlich, wie man am besten in die Welt hinausgelangte. Denn von frühester Jugend auf hatte Bachtalo mit den Tieren in Freundschaft gelebt, und er verstand ihre verschiedenen Sprachen, zum Beispiel Füchsisch, Wölfisch, die Eichhörnchensprache oder auch Dächsisch. Durch Wälder wanderte Bachtalo, doch sein Glück konnte er nirgends finden, obgleich er es auf der Erde, in Baumhöhlen und im höchsten Geäst der Bäume suchte.

Bis ihm eines Tages ein alter Dachs sagte, man müsse nach Süden gehen. Denn im Süden wohne der reiche Waldkönig, der versprochen habe, den zu beglücken, der etwas tat, das die Welt noch nicht gesehen hatte.

»Und womit beglückt dieser König?« fragte Bachtalo. Der alte Dachs gab zur Antwort:

»Der König hat versprochen, dem wackeren Jüngling seine Tochter zur Frau sowie das halbe Königreich zu geben. Ich selber hab‘ schon überlegt, ob ich nicht mein Glück versuchen sollte. Gelänge mir der Versuch, bekäme ich die Königstochter und viele Untertanen. Doch dann hab‘ ich’s mir wieder anders überlegt: Ich bin schon zu alt, und meine Ohren sind ganz grau. Du, Bachtalo, bist jung«, fügte der Dachs hinzu, »du solltest es versuchen. Vielleicht gelingt es dir, den Wunsch des Königs zu erfüllen und der Mann seiner Tochter zu werden … Geh nach Süden!«

»Gut. Ich danke dir«, sagte Bachtalo und ging nach Süden. Er durchquerte einen Tannenwald und einen Buchenhain, einen Kiefern- und Ahornwald, bis er zu einer großen Lichtung gelangte, die die Hauptstadt des Waldkönigs war. Mitten auf der Lichtung stand ein großes, rotes Zelt, in dem der König mit seiner Familie wohnte.

Bachtalo betrat das Königszelt und sagte:

»Ich bin der Zigeuner Bachtalo. Ich komme zu dir, König, um dein Begehren zu erfüllen … «

Doch da stießen ihn auch schon die Diener des Königs aus dem Zelt; denn der König war damit beschäftigt, dem Waldesrauschen zu lauschen, er hatte folglich keine Zeit.

»Denk dran«, sagte ein Diener zu dem Zigeuner, »täglich von fünf bis sieben lauscht der König dem Waldesrauschen, und dann darf man ihn nicht stören. Komm morgen früher.«

Bachtalo ging, um sich im Wald ein Lager zu suchen, und er dachte bei sich, daß er sich die Königstochter ansehen sollte, bevor er erneut vor den König trat.

In dem Moment ging über dem Wald ein großer, kürbisrunder Mond auf und erhellte den See, in dem gerade die Tochter des Waldkönigs badete. Bachtalo überlegte, daß sie sehr schön sei, und er irrte sich nicht – sie war wirklich schön.

Tags darauf ging Bachtalo zum König und sprach zu ihm wie folgt:

»Ich habe gehört, König, du willst deine Tochter dem zur Frau geben, der etwas tut, das die Welt noch nicht gesehen hat. Wisse also, daß ich deine Tochter nehmen will, sag mir nur, was ich tun soll.«

Als er diese Worte vernahm, entflammte der König in großem Zorn und schrie:

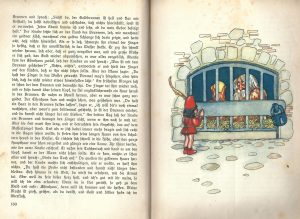

»Was denkst du dir eigentlich? Du fragst mich, was du tun sollst? Du weißt doch, daß ich nur dem meine Tochter gebe, der eine solche Sache meistert, wie es sie noch niemals gegeben hat! Für eine so dumme Frage gehst du ins Gefängnis!«

Auf der Stelle eilten die Königsknechte herbei und steckten den armen Zigeuner in ein finsteres Loch unter den Wurzeln einer alten Eiche. Das Loch verschlossen sie mit einem großen Stein, und Bachtalo blieb allein in der Finsternis.

Kalt war es unter der Erde; denn kein Sonnenstrahl, nicht einmal ein Mondstrahl, drang herein. Falls es dennoch einen unterirdischen Mond gab, so mußte der schwarz sein; man sah ihn nicht. Zu Bachtalo krochen die Maulwürfe, um ihn mit ihren warmen Pelzehen zu wärmen. Auch sie konnte Bachtalo in der unterirdischen Finsternis nicht sehen, aber er erkannte sie an ihrer Stimme; denn Bachtalo verstand ebenfalls Maulwürfisch.

Keiner weiß, wie lange er da so gesessen hatte, als sich das Loch plötzlich mit einem grünlichen, dann blendend weißen Licht erfüllte und Matuja sich dem Jüngling zeigte. Ihre Haare waren silberschimmernd wie ein Bach.

Sie sprach im Flüsterton, und zunächst wollte es Bachtalo scheinen, daß das gar kein Flüstern war, sondern nur der Wind, oder jemand, der im Wald über ihm Reisig zusammensuchte oder Zapfen. Doch bald begann Bachtalo Matujas geflüsterte Worte zu verstehen. Und die waren die folgenden:

»Sei nicht ängstlich noch bekümmert, Bachtalo. Du wirst noch von hier fortkommen und die Tochter des Waldkönigs freien. Ich bin Matuja und habe, noch bevor du auf die Welt kamst, versprochen, daß du einst glücklich sein wirst. Jetzt bin ich gekommen, um mein Versprechen einzulösen. Du hast doch den kleinen Kasten aus Buchenholz bei dir … «

»]a, den hab ich«, antwortete Bachtalo, ins grelle Licht blinzelnd, »aber er ist mir bisher zu nichts nütze gewesen. Ich hab‘ glückbringende Fledermausknöchelchen gesammelt und sie ins Kästchen getan. Ich hab vierblättrige Kleeblätter gepflückt und sie hineingelegt, aber sie sind vertrocknet und zu Staub zerfallen. Wenn das Glück nicht kommen will, kommt es nicht.«

»Keine Sorge, Bachtalo«, flüsterte Matuja. »Und hast du den Stecken von einem Buchenast?«

»Hab‘ ich«, antwortete Bachtalo. »Doch genützt hat auch der mir nichts; denn ich bin keinem einzigen Hund begegnet, vor dem ich mich hätte in acht nehmen müssen. Und selbst wenn ich einen getroffen und ihn verjagt hätte – wäre das schon das Glück gewesen?«

»Mach dir nichts draus«, entgegnete die Matuja. »Nimm von mir eine Haarsträhne und schneide sie ab.«

Und als das Bachtalo getan hatte, sagte sie noch:

»Und jetzt befestige einen Teil dieser Strähne auf deinem Kästchen, und den Rest binde an den Buchenstecken. Von nun an wird der Kasten die Menschen froh machen oder traurig, wie du es willst.«

Und Matuja nahm den Kasten, drückte ihn an die Lippen und lachte ganz leise hinein. Dann begann sie zu weinen, und ein paar Tränen tropften in den Kasten.

»Nimm jetzt den Stecken und fahr mit ihm über meine Haare auf dem Kasten – hin und her, hin und her … «

Bachtalo versuchte es, und auf einmal strömten die herrlichsten Töne aus dem Kasten hinaus in die Welt.

Die Matuja war fort, im Loch herrschte wieder finstere Nacht, aber Bachtalo spielte und spielte. Zuerst spielte er langsam und traurig. In der Erdtiefe lauschten die blinden Maulwürfe, und sie dachten, der Herbst sei angebrochen, traurige Nebel überzögen die Erde und rote Blätter fielen in große Pfützen. Doch dann wurde Bachtalos Musik hüpfend und heiter, bis es wärmer wurde im Loch und man Flügelschlagen hören konnte und ein Gezwitscher aus Tausenden kleinen Kehlen.

Da auf einmal wurde es hell in der Gefängnishöhle, und Bachtalo dachte, Matuja sei zurückgekommen und erstrahle in ihrem Licht. Doch nein! Das war Tageslicht … Der Waldkönig hatte das Spielen vernommen und seinen Dienern befohlen, den Felsstein von der Öffnung zu wälzen und den Gefangenen aus dem Loch herauszuführen.

So stand Bachtalo erneut vor dem König, und er sagte:

„Sieh her, König, und lausche! Hier ist das Ding, das die Welt noch nicht gesehen, noch nicht gehört hat.«

Und er spielte auf seinem Kasten, zuerst ein trauriges Lied.

Der König weinte herzzerreißend, und von seinen Tränen schossen – wie nach einem Regenguß – viele, viele Pilze aus dem Boden. Danach stimmte Bachtalo ein fröhliches Liedchen an. Der König lächelte, und mit ihm lächelten die Höflinge, die königliche Familie und der ganze Wald.

Am schönsten aber lächelte die Königstochter, und noch am selben Tage wurde auf der königlichen Lichtung Hochzeit gefeiert.

Bachtalo holte seine Mutter und seinen Vater aus ihrem Zelt zwischen Tannenwald und Buchenhain, und alle aßen sie zusammen und tranken und feierten drei Tage lang. Bachtalo aber stimmte die allerlustigsten Weisen an. Und der Waldkönig hörte auf, von fünf bis sieben dem Waldesrauschen zu lauschen; denn die Musik des Zauberkastens war hundertmal schöner als das schönste Rauschen.

Die Geige war geboren.

Quelle „Ein Zweig vom Sonnenbaum“. Märchen polnischer Zigeuner. Aufgezeichnet und erzählt von Jerzy Ficowski. Erste Sammlung / Neukirchener junge Serie, 1985 (übersetzt von Karin Wolff).

Nachwort über das Unwort

Hier sei nur noch hinzugefügt, dass das Wort „Zigeuner“ seit längerem problematisiert wird, was allgemein bekannt sein sollte. Es ist allerdings auch in früheren Zeiten nicht unbedingt pejorativ gemeint und wird in der Gegenwart zuweilen sogar als Eigenbezeichnung bevorzugt, z.B. von Markus Reinhardt in Köln, weil „Sinti und Roma“ viel zu eng gefasst sei. Zur Sachlage lese man u.a. den Wikipedia-Artikel hier (Antiziganismus) und vor allem hier (Zigeuner). Man kann also das Statement eines einzelnen Musikers, der sich hochgeschätzt weiß, nicht verallgemeinern; ich habe für mich persönlich die Maßgabe getroffen, dass ich das Wort akzeptiere, wo es „unschuldig“ gebraucht wird, d.h. vor allem: ohne negativen Beiklang. Wohlwissend, dass auch die „korrekten“ Bezeichnungen je nach Tonfall als abwertend empfunden werden können.

Nebenbei: Wer den Satz „Ich bin stolz ein Deutscher zu sein“ ohne Ironie verwendet, diskriminiert andere, in meinen Ohren aber vor allem sich selbst. Er ist an den Leistungen, die er meint, gar nicht beteiligt; möglicherweise kennt er sie kaum vom Hörensagen (Goethes „Faust“, Beethovens „Neunte“, Humboldts „Kosmos“, Dürers „Melencolia“).

Post von Momox 5.11.2019

Dank auch an Rosemarie Tüpker!

Nachtrag 14. November 2019

„FAUSTKULTUR“ über ANTIZIGANISMUS HEUTE UND DAS BUCH MARE MANUSCHA HIER

⇐ ⇐ ⇐ ⇐ oben unter HIER anklicken & LESEN!

⇐ ⇐ ⇐ ⇐ oben unter HIER anklicken & LESEN!

natur / Das Magazin für eine Welt im Wandel – gerade eingetroffen / Fotos: gabi – stock.adobe.com / Simon Ebel – stock.adobe.com / Wo war ich noch hängengeblieben:

natur / Das Magazin für eine Welt im Wandel – gerade eingetroffen / Fotos: gabi – stock.adobe.com / Simon Ebel – stock.adobe.com / Wo war ich noch hängengeblieben: