Gefrorene Musik?

Ja, dieses Fragekürzel bezeichnet die Ausgangslage bzw. den möglichen Diskussionspunkt. Wer war es denn, – Schopenhauer, Schelling oder Valéry -, der gesagt hat, Architektur (samt deren Ableger Bildhauerei) sei gefrorene Musik. Ich bin zum Widerspruch aufgelegt, obwohl ich gern über die Differenz nachdenke. Zumal wenn man beim Musikhören an größere Formen denkt, die man im Sinn hat, Figuren in einem gedachten Raum.

Wer weiß, ob ich nicht in Wirklichkeit an ein ganz anderes Tempelchen gedacht habe, bei uns im Bergischen Land. Die waldreiche Landschaft spielt mit. Weitläufige Wanderungen.

Kein griechischer Tempel

Kein griechischer Tempel

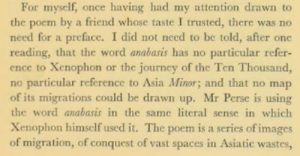

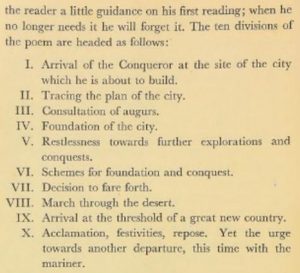

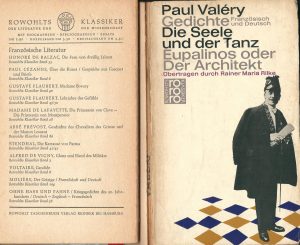

Ich erinnere mich an die begeisterte Lektüre eines rororo-Bändchens mit Gedichten von Paul Valéry und die Essays in Form sokratischer Dialoge: Die Seele und der Tanz / Eupalinos oder Der Architekt. Erworben im Nachklang meiner Schulzeit, die 1960 endete (u.a. mit starker Wirkung der AG Moderne Lyrik bei Karl Ernst Nipkow), – entdeckt und zerlesen seit einem Langeoog-Urlaub (Insel-Bücherei Krebs) im August 1962. Die Seeluft gehört dazu, wenn auch bei Valéry wohl immer die mediterrane gemeint ist.

PHAIDROS [erzählt von einem Achitekten namens Eupalinos, der u.a. folgendes äußerte]:

Ich bin geizig mit Träumen. Wenn ich mir etwas vorstelle, ist es schon immer, als führte ich etwas aus. Niemals mehr betrachte ich in dem unabgegrenzten Raum meiner Seele jene eingebildeten Bauwerke, die in bezug auf wirkliche Gebäude das sind, was die Schimären und Gorgonen darstellen im Verhältnis zu wirklichen Tieren. Aber das, was ich denke, läßt sich ausführen; und das, was ich ausführe, geht auf ein Einsehen zurück . . . Und dann . . . Höre, Phaidros (sagte er mir noch), der kleine Tempel, den ich einige Schritte von hier für Hermes gebaut habe, wenn du wüßtest, was er für mich bedeutet! – Wo der Vorübergehende nichts sieht als eine elegante Kapelle – eine Kleinigkeit: vier Säulen, ein sehr einfacher Stil, – da habe ich die Erinnerung an einen lichten Tag meines Lebens untergebracht. O süße Verwandlung! Dieser zarte Tempel, niemand ahnt es, ist das mathematische Bildnis eines Mädchens von Korinth, das ich glücklich geliebt habe. Er wiederholt getreu die besonderen Verhältnisse ihres Körpers. Er lebt für mich! Er gibt mir zurück, was ich ihm gegeben habe . . .

– Deshalb also ist er von so unerklärlicher Anmut, erwiderte ich ihm. Man fühlt wirklich in ihm die Gegenwart einer Person, die erste Blüte einer Frau, die Harmonie eines entzückten Wesens; er erweckt ungefähr eine Erinnerung, die es nicht bis zu ihrem Umriß bringen kann; und dieser Anfang eines Bildnisses, das du in seiner Vollendung besitzest, hört nicht auf, die Seele zu stechen und zu bestürzen. Wenn ich mich meinen Gedanken überlasse, so möchte ich ihn, weißt du, vergleichen mit einem Hochzeitsgesang, in den sich Flöten mischen, und ich fühle ihn in mir aufkommen. (. . . . )

Ich kann dir nur andeuten, welche Wahrheiten, wenn nicht Geheimnisse du da eben gestreift hast, da du mir von Musik sprachst, von Gesängen und von Flöten im Hinblick auf meinen jungen Tempel. Sag mir (da du so empfänglich bist für die Wirkungen der Architektur), hast du nicht beobachtet, wenn du dich in dieser Stadt ergingest, daß unter den Bauwerken, die sie bevölkern, die einen stumm sind, die andern reden, und noch andere schließlich, und das sind die seltensten, singen? – Diese äußerste Belebtheit geht nicht von ihrer Bestimmung aus oder von ihrer allgemeinen Gestalt, ebensowenig wie das, was sie zum Schweigen zwingt. Das hängt ab von dem Talent ihrer Erbauers oder vielmehr von der Gunst ihrer Musen.

* * *

Wollen Sie wissen, warum ich im Titel Mozart genannt habe? Es hat keinen tieferen Sinn, ich dachte an Werke wie das Klarinetten-Quintett – z.B. hier – , hören Sie doch in diesem Sinne genau bis 1:24 und weiter ab 1:24 sehr liebevoll zu: diese mehrfach verschlungene Linie, und ganz besonders, wie sie sich verfärbt, sobald die Klarinette sie übernimmt. Und nehmen Sie mein Bild des kleinen Tempels nicht zu verpflichtend, vielleicht wäre die Assoziation eines Gesichtes, eines Antlitzes, viel angemessener.

Wikipedia hier

Wikipedia hier

Wie geht eigentlich Bildhauerei?

War es 1960? Jedenfalls in Berlin, dort musste ich „die Nofretete“ zum erstenmal realiter gesehen haben, deren Halslinie ich gedanklich – vielleicht dank eines Lehreres – schon immer mit Mozart verband. Greifbar in Berlin-Dahlem. Ich weiß nicht genau, seit wann mich das wirklich interessiert hat. Kann aber noch nachvollziehen, wie schwer es damals war, die einfachsten Fragen zu beantworten. Man musste es tun, ehe der Eifer erlahmte. Und wenn man glaubte, etwas gefunden zu haben, was detaillierter war als das gängige Konversationslexikon, so bedeutete dies: ABSCHREIBEN. Ich saß endlos in Bibliotheken und schrieb ab. In Berlin gab es ein riesiges Amerika-Haus, wo ich z.B. auch das Standard-Werk von Carl Flesch übers Violinspiel kennengelernt habe. Später in Köln das Johannishaus (an der Machabäerstraße, die vom Hbf. zur Musikhochschule führte). Erst 5 Jahre später konnte man einigermaßen preiswert kopieren. Ein Freund kopierte mir seitenweise aus dem MGG, meist mit vielen verschmierten Fehldrucken, Grundlegendes über Arabische Musik. Aber viel früher, aus dem Jahrfünft des Abschreibens, entstanden die folgenden Blätter (und ich weiß, weshalb ich heute das gewaltige Werk über Michelangelo besitze), das Interesse an „gefrorener Musik“ ließ nie nach. Rodin war ebenso schuld wie Rilke, obwohl beide hier nicht vorkommen.

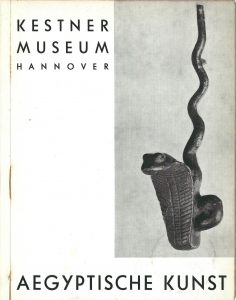

Titelbild des Katalogs: Uräusschlange in Bronze (Spätzeit). Uräus siehe unten Papier 2.

Titelbild des Katalogs: Uräusschlange in Bronze (Spätzeit). Uräus siehe unten Papier 2.

Die handgeschriebenen Papiere fand ich also jetzt wieder in dem Katalog, den ich einst bei einem Besuch in Hannover gekauft hatte: Aegyptische Kunst. Und ich erinnere mich, dass ich in der Mensa der Kölner Hochschule von Zeitungsberichten erschüttert wurde, in denen es um die Flutung von Riesenstatuen in Oberägypten ging, – der Assuan-Staudamm war im Bau. Heute kostet mich die genauere Information einen Klick. Ist es Zufall? (natürlich nicht): ein Schulfreund aus der alten Zeit schrieb mir vor drei Tagen aus Luxor:

(…) Bei mir ist es der Wechsel zwischen Toskana und Orient, und hier in Ägypten sind es die Menschen, die, von Armut, Perspektivlosigkeit und Zwängen bedrängt, trotz allem ihr Leben und ihr Zusammensein geniessen. – So, und jetzt lasse ich mich von einem Tuktuk an den Nil verfrachten, hocke am Ufer, blicke hinüber auf den Luxortempel und den Winterpalast von König Farûk, auf die bunt bemalten Boote und die Schiffe, die vorübergleiten, und auf die Felder mit all den Eseln, mit denen mich eine gewisse Seelenverwandtschaft verbindet.

* * *

Ich will mich nicht in uferlosen privaten Reflexionen verlieren, – was mich damals interessierte, waren ja auch recht einfache Fragen. Zum Beispiel: wie wurden vor 14 Jahrhunderten Skulpturen geschaffen? Wie arbeitete man am härtesten Material, das zur Verfügung stand, und schuf bleibende Menschenfiguren, mit denen man sich in aller Unschuld identifizieren konnte? Wie entstand Ähnlichkeit, wie wurde das widerspenstige Material fügsam gemacht, sah man längst die Gestalt im Gesteinsblock, ehe sie geformt wurde, wie es im Fall Michelangelo behauptet wurde. Man konnte ja nicht mit einem Gerippe beginnen, dem man Schicht um Schicht von außen zusetzt, bis es endlich um die feinsten Feinheiten der Außenhaut geht. Tonfiguren werden halt anders geschaffen als Marmorskulpturen. Aber wie war es bei den alten Griechen: haben sie ihre Plastiken von vornherein anders als die Ägypter gesehen und zusammengesetzt, zuerst die Beine und die Statik, den Torso, die Schulter, die Extremitäten usw. Und den Kopf? Natürlich alles aus einem Stück! Oder? Ich wusste nicht einmal, ob die wunderbare Nofretete als Kopf einer Statue geplant war. Nur ein Modell? Hat man sich je mit Köpfen zufrieden gegeben?

Vielleicht muss ich die damals abgeschriebenen Papiere noch einmal mit der Tastatur bewältigen, um mir die naiven Fragen von einst zu vergegenwärtigen. Bewältigt ist ja überhaupt nichts. Bredekamps mächtiger Buch-Block über Michelangelo steht dort drüben im Schrank und soll noch abgetragen werden, aber mich auch verbinden mit den Fragen, die sich vor 50, 60 Jahren quasi von selbst gestellt haben…

Ich kann natürlich auch das Internet bemühen, ich weiß, ich weiß … siehe oben. Und nochmals:

Hier betrifft es den Einzelfall Nofretete (insgeheim von mir globalisiert: ich denke an Mozart, an das Klarinetten-Quintett, aber an welches Thema? Oder an das Ganze? Ist ein Thema – oder ein Kopf – die Exposition des Wesentlichen auch schon ein Ganzes? )

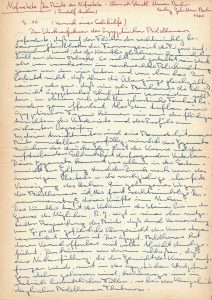

Abschrift der obigen handgeschriebenen Blätter

Rudolf Anthes: Die Büste der Nofretete – Ehemals Staatliche Museen Berlin / Verlag Gebr.Mann Berlin 1960

Seite 10 [Versuch eine Sehhilfe]

Papier 1

… Das Werkverfahren des ägyptischen Bildhauers erforderte, daß auf den Flächen des rechtwinklig behauenen Steinblocks das Formgerüst der Figur aufgezeichnet wird, die der Künstler gleichsam herausholen will aus dem Blocke. Er sieht und gestaltet sein Werk also von vornherein in senkrechter Blickrichtung genau von den vier Seiten und von oben her. Das bedeutet nicht, daß ihm die Übergänge gleichgültig wären, oder gar, daß wir als Beschauer die Schrägansicht ägyptischer Skulpturen vermeiden sollten, in denen sich doch die plastische Feinheit besonders gern offenbart. Aber den Aufbau einer ägyptischen Figur können wir aus den flächigen Ansichten der Vorderseite und des Profils am sichersten begreifen.

In diesen Ansichtsseiten wird eine Besonderheit unserer Büste unmittelbar augenfällig, nämlich der Gegensatz zwischen der drückenden Last der Krone und der aufstrebenden Schlankheit des tragenden Unterbaus. Dieser Gegensatz kommt vor allem in der Seitenansicht zur Geltung durch den Druck nach vorn des massigen Oberteils und die nachgiebige, aber feste Vorneigung des Halses. Ein gelungenes Wagnis des Bildhauers ist der fast rechtwinklige Zusammenstoß dieser Kräfte im Nacken. Der Künstler traut der Kohäsion des Steines bis an die Grenze des Möglichen; R.J. [?] zeigt in seiner oben mitgeteilten Besprechung der Büste, daß durch die Verwendung von Gips das gefährliche Übergewicht der Krone etwas vermindert worden ist. Der ägyptische Bildhauer hat diesen Versuch offenbar mit voller Absicht durchgeführt. Das können wir daraus schließen, daß diese Nackenfüllung, die das Gewicht der Krone auffangen würde, sonst in der ägyptischen Skulptur gern stehen gelassen wird, keineswegs nur in statisch bedenklichen Fällen, so bei der Königsbüste des gleichen Bildhauers Thutmose.

Papier 2

Die beiden von oben nach unten und nach vorn zueinander drängenden Kräfte können wir in das Antlitz der Büste hinein verfolgen. Zum Beispiel wird in der Vorderansicht die durch Haarbinde und Uräus aufgelockerte Kronenmasse vom Stirnband aufgenommen und vermittels der Augenbrauen abgeleitet über den Nasenrücken zum Munde, der vom Kinn leicht getragen wird; dagegen aber führen die Mundwinkel- und Nasenlippenfalten die Umrißlinien des Halses und seine aufsteigenden Muskel weiter hinauf, über die Nase zu den Augenbrauen, über denen das Stirnband lastet. Im Profil ist schon durch den scharfen Winkel im Nacken die Kreuzung der beiden Wirkungskräfte augenfällig, da Krone wie Hals das Antlitz voll umgreifen. Diese Beispiele können nur andeuten, auf welchem Wege die Vielfältigkeit der formalen Beziehungen an dieser Büste gefunden werden kann, denn solche Betrachtungsweise erschließt notwendig immer weitere Einblicke. Dabei wird das Kunstwerk in jeder Hinsicht verständlicher. Den strengen Aufbau des Gesichtes, der zunächst gekünstelt erscheinen mag, schreiben wir nun nicht mehr der Laune des Künstlers zu, sondern wir verstehen, daß er wohl notwendig zur Einordnung in das Gesamtwerk gehört; ja, ein Gesicht, das wie dieses als Feld der Begegnung von Kräften und Massen dient, muss wohl eine gewisse Strenge zeigen, kann schwerlich einem jugendlichen Menschen angehören. Die zarte Plastik der Wangen macht nicht nur das Gesicht besonders lebensvoll, sondern wir erkennen, daß sie auch zu den aufbauenden Kräften des Kunstwerkes gehört. Mit den Farben können wir uns jetzt leichter befreunden, denn sie unterstreichen die plastische Bedeutung von Krone und Halsschmuck, Mund und Augen. Die Büste ist uns nicht mehr der oberste Teil einer Menschenfigur, die nach Belieben ergänzt werden könnte, sondern ein in sich abgeschlossenes, aus seinen eigenen Kraftquellen lebendes Gebilde. Sie ist nicht nur eine Vorlage für Bildhauergehilfen, sondern in erster Linie ein vollkommen gelungenes Meisterwerk.

Papier 3

Wie bei den Reliefbildern (von?) vor Amarna finden wir bei der Büste der Nofret Ete eine lebendig bewegte und kaum lösbare Verbindung der Bildteile durch die Form als ein Mittel zur seelischen Vertiefung. Solche durch Bewegung oder andre Wirkungskräfte beseelte Komposition ist nun aber nicht etwa kennzeichnend für die ägyptische Kunst in allen Zeiten ihrer 3000-jährigen Geschichte, sondern eine Stileigentümlichkeit der Amarnazeit und des ihm folgenden Jahrhunderts. –

S.21 : Der ägyptische Bildhauer dieser und der älteren Zeit gestaltet sein Bildwerk frei aus dem Stein unter Verwendung von Vorzeichnungen und Hilfslinien auf dem Werkstück. Diese freie Bildhauerei kommt auch im Abendland vor, z.B, in der archaischen Zeit Griechenlands, und sie wird auch von einigen Bildhauern unserer Tage angewandt. Carl Blümel (Griechische Bildhauer an der Arbeit, Berlin 1840 S.16) beschreibt sie folgendermaßen: „Der Bildhauer geht von vier Seiten an seinen Block heran und zieht mit seinem Meißel eine dünne Steinschicht nach der anderen herunter; und bei jeder Schicht, die er von der Statue ablöst, kommen jedesmal einige wenige neue Formen hinzu. Das Ausschlaggebende ist aber, daß der Bildhauer jedesmal eine ganze Schicht rings um den Block herunternimmt. . . So wird dieselbe Figur, angefangen von dem viereckigen Block bis zu ihrer endgültigen Fertigstellung, mindestens hundertmal ganz modelliert, zu Anfang nur mit wenigen Formen, dann immer reicher, runder und lebendiger bis zum endlichen Abschluß. Ist es da wohl verwunderlich, daß von einer solchen griechischen Skulptur soviel Energien ausstrahlen, da der Bildhauer sie bei jeder Schicht immer wieder neu durchdacht und gleichsam mit neuen Kräften geladen hat?“

( ↔ Sonst meist erst Tonform oder Gipsabguß durch Punktierungverfahren in Stein übertragen.)

Soweit die Papiere aus dem Jahr 1960 (Beginn des Musik- und Germanistikstudiums in Berlin)

Zu Carl Blümel siehe auch Hermes des Praxiteles Wikipedia hier.

* * *

Es bedarf sicher gar nicht dieser mehr als 60 Jahre zurückliegenden Vorgeschichte, um interessierten Menschen zu erklären, was an dem gewaltigen Michelangelo-Buch von Horst Bredekamp so faszinierend ist. Es gilt ja mit Recht einem einzelnen Menschen, der für eine ganze Welt der Formen einsteht, in der man nicht „von Natur“ zu Hause ist. Ich kann jedenfalls von mir nur sagen, dass ich einmal vor dem „DAVID“ in Florenz auf und ab gegangen bin, auch gestaunt habe. Aber eigentlich nichts gesehen habe! Ich ahnte, dass ich mich tagelang auf diese Konfrontation hätte vorbereiten müssen. Aber ein solches Buch wie dieses gab es noch nicht. Und hier ist nur der Anfang der David-Geschichte, nicht der Moses oder die Pietà, gar nicht zu reden von dem Riesen-Gemälde der Sixtina. Nein, was für eine riesige Verpflichtung ist man mit dem Erwerb des Buches eingegangen! Sofern man sich wirklich einmal hinein vertieft hat. Ich würde heute aber wohl auch mitten drin beginnen:

Ich muss nur die nächsten Kapitelüberschriften wiedergeben, um das Ausmaß der kunstwissenschaftlichen Erschließungsarbeit anzudeuten. Oder etwas mehr: wie der DAVID sich ins Leben des Künstlers einfügt:

Ich muss nur die nächsten Kapitelüberschriften wiedergeben, um das Ausmaß der kunstwissenschaftlichen Erschließungsarbeit anzudeuten. Oder etwas mehr: wie der DAVID sich ins Leben des Künstlers einfügt:

Und hier der Wikipedia-Überblick, der auch schon ein Anfang wäre…

Und hier der Wikipedia-Überblick, der auch schon ein Anfang wäre…

ZITAT Bredekamp

Wie akribisch Michelangelo jeden Zentimeter [des Marmorblocks] auszunutzen suchte, ist an der Linie abzulesen, die vom linken Knie bis zum Handrücken der linken Hand verläuft. Sie muss die Außenfläche des Marmorblockes gebildet haben. In der Seitenansicht zeichnet sich somit die flache Kastenform des Blockes ab, wie sie in Carrara gebrochen worden war. (…)

Angesichts dieses relativ schmalen, von Agostino verschlagenen [!] Blockes wird die sich tief in die Materie hineindenkende Vorstellunbgskraft Michelangelos ersichtlich. Die Treppenmadonna und die Kentaurenschlacht hatten seine Technik gezeigt, sich dem Block zu überlassen und die in ihm latent mögliche Form aufzurufen, um dieses Innenbild im Prozess des Skulptierens immer wieder zu verändern. Diese Abkehr von festgelegten Modellen hatte ihn bei den frühen Arbeiten zu Detailfehlern verleitet; nun aber befähigte ihn das eingeübte Suchen nach Alternativen, jene Vision zu entwickeln, die den verloren geglaubten Block retten sollte: als Drehung um die Längsachse. Aus alldem ist abzuleiten, warum Michelangelo am 9. September 1501, Tage vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn, mit wenigen Schlägen den Mantelknoten des alten Giganten beseitigte. Da er die inneren Möglichkeiten des Marmors wie niemand vor ihm auszuloten verstand, konnte er die Vorderseite von Agostinas David in eine Rückseite verwandeln, und damit nahm er die Statue in den Besitz seiner Vorstellungskraft.

Quelle Horst Bredekamp: Michelangelo / Verlag Klaus Wagenbach Berlin 2021 / Zitat Seite 132

Es ist der Ton und die Methode des Vorgehens: das Wesentliche folgt noch, aber was einen bannt, ist das allmählich wachsende Verständnis für die einzigartig lebendige „Seelengestaltung“ in dieser steinernen Gestalt. Man sieht endlich, was man sieht. Ja, und wer zuerst – immer noch leicht peinlich berührt – nur sieht, dass diese mächtige männliche Figur schamlos nackt ist, wird auch diese Kühnheit Michelangelos, die dem Studium der Antike zu verdanken ist (!), ausführlich behandelt finden. Im unten gegebenen Wikipedia-Link wird man nebenbei auch mit einer fortwirkenden Feigenblatt-Auffassung des 16. Jahrhunderts konfrontiert, die erst 1873 verschwand. Lächeln Sie ruhig. Zum Ausgleich gibt es auch demonstrativ (?) androgyne Personen auf Darstellungen der Heiligen Familie, fast, als habe es gegolten, heute aktuellen Gender-Themen zuvorzukommen.

Weiteres siehe bei Wikipedia hier.

Weiteres siehe bei Wikipedia hier.

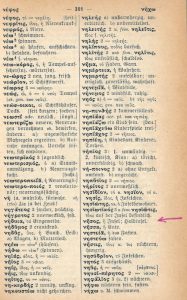

Wie man sieht, dachte ich an Robert Musil. Meine Rettung. Glasklare Mystik. Und an einer so kleinen Griechisch-Aufgabe scheiterte ich. 15.8.1958 . Unterschrift : Winkler. Oberstudiendirektor, und doch ein tadelloser Lehrer und Mensch. Er hat mir nachher unentgeltlich Nachhilfestunden gegeben.

Wie man sieht, dachte ich an Robert Musil. Meine Rettung. Glasklare Mystik. Und an einer so kleinen Griechisch-Aufgabe scheiterte ich. 15.8.1958 . Unterschrift : Winkler. Oberstudiendirektor, und doch ein tadelloser Lehrer und Mensch. Er hat mir nachher unentgeltlich Nachhilfestunden gegeben. Die genannten Städte Aigesta und Eryx betreffen Karthago. Hätte ich je auf die Idee kommen können, dass sich hinter Menanders blass gedruckten Texten Bühnenszenen von solcher Lebendigkeit verbargen?

Die genannten Städte Aigesta und Eryx betreffen Karthago. Hätte ich je auf die Idee kommen können, dass sich hinter Menanders blass gedruckten Texten Bühnenszenen von solcher Lebendigkeit verbargen? Anmerkung: Heimarmene

Anmerkung: Heimarmene![]() – im Originaltext bei Schoenberger der Wortlaut entsprechend „Klytaimestra“ wie folgt:

– im Originaltext bei Schoenberger der Wortlaut entsprechend „Klytaimestra“ wie folgt: