Ernste oder sogar schwere Musik

Wenn man – wie ich – viele Jahre als Journalist gearbeitet hat, der Musik zu vermitteln versuchte, also solche, die einer Vermittlung bedurfte, hat viele Vorurteile zu bedenken. Zum Beispiel, dass es Leute gibt, die sich allzuleicht unterschätzt fühlen. Dann darf man durchblicken lassen: ich selber hab’s nötig, ich übe selbst und will niemanden belehren! Auch nicht, wenn ich unterstelle, dass die allzuviele denken: Musik hat nichts mit Denken zu tun, sie gefällt einem oder sie gefällt einem nicht. Niemand würde einräumen: ich habe nie zuhören gelernt. Da kann man noch so sehr beteuern, dass es bei Musik nicht viel anders sei als bei einer Sprache. Wenn jemand mir sagt: ich liebe den Klang der portugiesischen Sprache, und ich bitte darum, mir eine Fado-Strophe zu übersetzen, so wird man mir sofort genau das entgegenhalten, – was ich auch einwenden würde, wenn es um Musik geht – das Verständnis liegt nicht auf der Hand und kommt erst recht nicht „aus dem Bauch“! Der Gehörgang ist wie ein Nadelöhr. Da genügt allerdings kein (Leit-)Faden, man muss die Worte kennen, auch die Grammatik und die Redewendungen. Und das klingt schon verdächtig nach Arbeit! Womit Musik angeblich nichts zu tun hat. Ist Hören denn keine Tätigkeit? Singen, Klavierspielen, Noten lernen, – verbraucht alldies keine Energien? (Man wirbt neuerdings gerade bei Klassik mit dem Versprechen von Entspannung. Die Seele baumeln lassen! Im Ernst!) Übrigens: ich spreche nicht von Pädagogik, sondern von Lernprozessen erwachsener Menschen. Mündigen Menschen, die bereit sind zu denken. Im ganz normalen Leben.

Sieht so ein Denker aus? Wissen Sie, wer da Modell gesessen hat? Der „französische Preisboxer und Ringer Jean Baud, der meist im Rotlichtmilieu auftrat.“ (Wikipedia) Was hat sich Rodin dabei gedacht?

Sieht so ein Denker aus? Wissen Sie, wer da Modell gesessen hat? Der „französische Preisboxer und Ringer Jean Baud, der meist im Rotlichtmilieu auftrat.“ (Wikipedia) Was hat sich Rodin dabei gedacht?

Also: wenn ich es den Adressaten zu einfach mache mit der Musik, sind sie auch beleidigt: Wenn ich z.B. nichts von indischer Mystik und tiefen meditativen Erfahrungen erzählen kann, sondern sage: zunächst mal musst du den einen unveränderlichen Grundton wahrnehmen, „für wahr“ nehmen und genau so akzeptieren, wie den ebenen Fußboden im Tanzsaal, das ist die Voraussetzung alles dessen, was an Wundern geschieht. Nein, du kannst nicht mit dem Wunder beginnen. Am besten, du verzichtest ganz darauf. Du brauchst nur den einen Ton, und irgendwann irgendwo, in weiter Ferne, gibt es einen zweiten, ein weiteres Wunder. Aber der eine Ton ist schwer genug, ihn zu singen oder zu spielen, ihn zu gestalten und zu ertragen.

Die Leute fühlen sich nicht ernst genommen. Wie die Kinder, – wenn sie laufen gelernt haben, – sie wollen nach kurzer Zeit nicht mehr dafür gelobt werden, dass sie laufen können. Es ist langweilig. Sie wollen einfach irgendwohin.

Ich denke viel an meine Eltern, eine typische Alterserscheinung, nicht wahr? Aber das geht anderen auch so, die viel jünger sind als ich. Ich lese z.B. ein Buch der Musik mit dem Titel „Flammen“ , es betrifft die Zeit von 1900 bis 1918, in der mein Vater heranwuchs; und ein anderes, „Liebe in Zeiten des Hasses“ , 1929 bis 1939, da lernte er meine 13 Jahre jüngere (spätere) Mutter kennen und lieben. Zum Glück hatte er seine Kapellmeisterlaufbahn aufgegeben und ein solides Studium absolviert, das ihn zum Studienassessor machte, ein respektables Wort, das nur wenige Menschen behalten konnten.

Später gab es einen Familienmythos, warum er nicht weiter als Dirigent reüssierte: in Stralsund, Lübeck oder Bielefeld, 20er Jahre, damals – erzählte meine Mutter – kam der Tonfilm auf, das ruinierte die Laufbahn. Der Witz ist nur: wenn man zurückdenkt, – revidiert – , findet man überall solche Mythen, private und kollektive.

Eine bekannte Wissenschaftlerin, Mai Thi Nguyen-Kim, Chemikerin von Haus aus, die für ihre erhellenden journalistischen Arbeiten ausgezeichnet wurde, sagte einmal,

„dass die ganze Pandemie dem Vertrauen und dem Verständnis in die Wissenschaft eher geschadet hat als genützt“. Der grelle Scheinwerfer der Aufmerksamkeit habe bei vielen Menschen nur die Illusion erzeugt, etwas zu verstehen: Man glaube, man kenne sich aus, tue es aber nicht, sagte Nguyen-Kim. „Das ist noch gefährlicher, als wenn man wenigstens weiß, mit Wissenschaft habe ich nichts zu tun.“

Wie spricht die Wissenschaft? briefly and succinctly („kurz und bündig“)

DIE ZEIT (s.u.)

DIE ZEIT (s.u.)

Quelle: hier Wikipedia Fauci

Quelle: hier Wikipedia Fauci

Warum also?

DIE ZEIT 21.04.22 Seite 31: Was Experten lernen müssen Ihr Wissen ist gefragter denn je, doch sie dringen nicht durch. Deshalb sollten sie anders kommunizieren als bisher / Von Maximilian Probst und Ulrich Schnabel

Hinter der optimistischen Rede von der Vereinfachung steckt – das entnehme ich diesem ZEIT-Artikel –

die alte, idealistische Hypothese, dass es zur Förderung der Vernunft nur entsprechende Erklärungen brauche, dass sich der »zwanglose Zwang des besseren Arguments« (Jürgen Habermas) am Ende wie von selbst Gehör verschaffe. Doch diese Annahme ist naiv. Denn ausgerechnet die Wissenschaft selbst hat in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal belegt, dass Menschen ihre Urteile und Ansichten von der Welt gar nicht auf der Basis einer gesicherten Faktenlage und guter Argumente bilden. Statt an der Vernunft orientieren sie sich lieber an ihrem Umfeld, an dem, was ihre moralischen oder religiösen Überzeugungen nahelegen, oder schlicht an ihrem »Bauchgefühl«. Wer also mehr Wissenschaftskommunikation fordert, sollte sich zuerst einma mit der Sozialpsychologie beschäftigen.

Ich bin in Sorge, dass Sie mir angesichts so einfacher Tatsachenbehauptungen (und länglicher Fachworte) schon nicht mehr zuhören, daher nur noch der Verweis auf die in der ZEIT angegebenen Forschungen (beginnend mit den Sozialpsychologen Albert Hastorf und Hadley Cantril am Beispiel eines legendären Footballspiels aus dem Jahre 1951).

Mein persönliches Beispiel des Scheiterns ist der Philosoph Hegel (nicht er!!! – das hätten Sie vielleicht der Einfachheit halber gehofft, nicht er scheiterte, sondern ich an ihm).

Als ich gestern gegen 17.30 h im Taxi fuhr, um mein Auto aus der Werkstatt am andern Ende der Stadt abzuholen, drehte der Fahrer das Radio lauter: ich dachte, es sei was Türkisches, las aber auf dem Display RSG (Radio Solingen) Shakira „Underneath your Cloathes“ und unterließ ein weiteres Gespräch, weil ich nicht wusste, ob er den Titel kennt und deshalb lauter gestellt hatte. Oder nur, weil unser Thema nichts hergab. Aus irgendeinem Grund suchte ich jedenfalls abends Shakira auf youtube, genauer: ich wollte wissen, aus welcher Sicht der Song gendertechnisch gemeint war, ich wollte es mir nicht zu einfach machen. Aber doch, es war ganz einfach. Über 72 Millionen Aufrufe, so viele Menschen können nicht irren, oder? Ich erinnere mich an eine Talkshow, in der ein kluger Mann – wenn auch als Laie – über Musik , speziell über Wagner sprach, und ich war erschüttert. (Wenn das so geht, dann darf ich auch über Hegel reden!)

Noch etwas entnehme ich dem oben angeführten ZEIT-Artikel:

Entscheidend für die richtige Kommunikation ist auch die Unterscheidung des »schnellen« und des »langsamen Denkens«, die wir dem Kognitionspsychologen Daniel Kahnemann verdanken. Das schnelle Denksystem ist intuitiv, automatisch und gefühlsgesteuert, das andere hingegen rational, gründlich und eher anstrengend. Wissenschaftler apellieren fast ausnahmslos an das zweite, »langsame« Denksystem; schließlich entspricht dies genau ihrer Methodik mit Messungen, Theorien und Diskussionen, aus denen sich allmählich ein Konsens herausschält.

Im Alltag hingegen agieren die meisten Menschen im schnellen Denkmodus. Weil wir oft zu wenig Zeit haben, um alle Informationen sorgfältig abzuwägen, verlassen wir uns auf Heuristiken, gedankliche Faustregeln: Aussage, die wir zuvor schon einmal gehört haben, halten wir für glaubhafter als neue (weshalb oft wiederholte Fake News wirken); wir wählen Nachrichten unbewusst so aus, dass sie unsere vorgefassten Meinungen bestätigen – aber halten uns bei all dem selbst für vollkommen objektiv und unbeeinflusst.

Es gibt noch einiges an Stoff, was sich aus dem Artikel lernen lässt, z.B. über das Gegenmodell des „echten Dialogs“, doch ich knüpfe an die Schwierigkeit mit Hegel an, bzw. an unseren Solinger Zeitgenossen, der in der Tat ein Meister der klaren Sprache ist, und vielleicht deshalb auch so ratlos reagiert, wenn es um emotional komplexere Musik geht.

Richard David Precht, der öffentlich zugibt, er sei mit Hegel nie warm geworden, wirft den zeitgenössischen Philosophen vor, sie betrieben bei Hegel eine „Altbausanierung des Geistes“. „Es gibt in Deutschland nur eine Handvoll Philosophen, die sich intensiv mit KI [sc. Künstlicher Intelligenz] beschäftigen, und ungefähr sieben bis achtmal so viele, die sich mit Hegel beschäftigen.“ Nun ist es wenig verwunderlich, dass ein Verbote-Enthusiast wie Precht mit kritisch-dialektischem Denken und emphatischem Freiheitsbewusstsein vom Schlage eines Hegel wenig anfangen kann. Dennoch hat er in einem Punkt recht, zumindest was die deutsche Hegelianer-Szene angeht. In der Tat wird dort oft philosophische Altbausanierung betrieben.

In diesem Abschnitt gab es einen kleinen Internethinweis, der realisiert werden kann:

https://www.youtube.com/watch?v=T0EfC3ocAdI HIER

Es ist übrigens kein Digital- oder KI-Muffel, der so schreibt, wie eben zitiert. Die zweite Hälfte seines schmalen, aber höchst anregenden Buches dreht sich um die Antinomie künstlicher Vernunft, Big Data und Überwachungskapitalismus, – hier und da steige ich aus, aber man kann immer wieder aufs neue Anlauf nehmen und sich eines wachsenden Durchblicks erfreuen. Ich glaube, auch den Versuch meines Artikels „Herr und Knecht“ könnte ich heute ganz anders fassen. Dank Alexander Schubert.

Übrigens habe ich den Verdacht, dass Richard David Precht sich nicht um ein angemessenes Hegel-Verständnis bemüht hat, – aber ich besitze weder seine Geschichte der Philosophie, noch habe ich vor sie zu lesen, es sieht mir zu einfach aus, – obwohl ich ihn, wenn ich ihn reden höre, durchaus überzeugend finde – aber meine Hochachtung vor Hegel beruht auf anderen Erfahrungen, die ich etwa bei Adorno (Musik!) „gespürt“ habe: ich weiß, dass es nicht um gute Worte und „common sense“ geht. Und wenn ich den süffigen Ausdruck „Altbausanierung des Geistes“ höre, weiß ich, dass man bei Precht nicht an der richtigen Adresse ist. Allerdings bin ich auch von den Hegel-Philosophen etwas enttäuscht. Sie helfen mir nicht, wenn ich zum wiederholten Male ratlos in der „Phänomenologie des Geistes “ blättere, weil ich im ersten Teil steckengeblieben bin, und dann stoße ich zufällig auf das Kapitel von der „Schädellehre“ und glaube zu verstehen, wovon die Rede ist und will es nicht glauben:

Und warum hilft mir da niemand, wie im Fall Lavater / Goethe ? Das war 1774 und etwas später, mit Hegel sind wir am Anfang des 19. Jahrhunderts, wir können also nicht die heute allgemein präsente physiologische Wissenschaft voraussetzen. Aber eine Vorwarnung vonseiten der Hegelianer wäre doch angemessen: Zwar war Hegel ein gewaltiger Denker, aber trotzdem kein Stellvertreter des wissenschaftlichen Weltgeistes. Bei Vieweg (siehe im Blog hier) sehe ich den quasi zufälligen Hinweis auf „unangemessen breite Darstellungen“, neben „dunklen und unausgereiften Passagen“, etwa im Fall des ›metaphysischen Epirismus‹ in der Naturforschung (Vieweg S.265):

Auch biographische Episoden nehmen Einfluss wie der Besuch des Schädellehrers Gall in Weimar und Jena sowie die Präsenz von Froerup, eines Adepten der ›Schädellehre‹. Mitunter gingen Hegel die Pferde durch, etwa in der peinlichen Anspielung auf Novalis‘ Erkranken an der Schwindsucht.

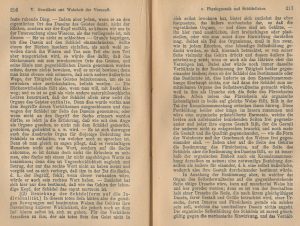

Wie kann es sein, dass ich eher zufällig bei einem Hegelianer auf Seite 215 auf den erlösenden Satz zur Qualität der Schädellehre (Phrenologie) stoße???

Unter dem Lemma [Stichwort] der »beobachtenden Vernunft« diskutiert Hegel nicht allein die Perspektive der modernen Naturwissenschaften, die zwar weiß, dass es ihre Aktivität ist, die die Befragung der Natur ermöglicht, diese allerdings als etwas bloß Vorhandenes begreift. Vielmehr diskutiert er auch obsolete Positionen wir die Phrenologie, die mit ihrer grotesken Verwechslung geistiger Eigenarten mit einer Typologie der Physiognomie von Schädeln deutlich macht, dass auf der Ebene der Beobachtung des Naturgeschehens kein angemesssenes Verständnis unserer Rationalität entwickelt werden kann. Die Gestalten praktischer Vernunft, die Hegel dann im Folgenden diskutiert, sind von diesem Einwand befreit. Allerdings gelingt es ihnen nicht, widerspruchsfrei zu einem konkreteren Gehalt des Handelns vorzudringen [usw.usw.]

Na also, mit wieviel mehr Freude folge ich diesem Autor, der freimütig – wenn auch quasi im Vorübergehen – die Defizite benennt, die man als Laie einem solchen, anscheinend [oder scheinbar] allwissenden Vater der modernen Philosophie nicht unterstellen mag. Nur Mut!

Quelle Daniel Martin Feige: Die Natur des Menschen / Eine dialektische Anthropologie / Suhrkamp Verlag Berlin 2022. [Zitat Seite 215]

Womit ich nicht suggerieren möchte, dass dieses Buch leicht zu lesen ist. Wenn ich dem Autor gerecht werden wollte, müsste ich diesen Beitrag ins Ungemessene erweitern, um zunächst einen anderen Essay zu referieren, der in dem Band „Gibt es Musik?“ steht: „Zur Dialektik der postkolonialen Kritik“. Was eine schöne Gelegenheit ergäbe, die Brücke zur Epidemiologie zurückzuschlagen, die oben im ZEIT-Artikel mit Anthony Fauci avisiert wurde. Hier geht es um den Musikbegriff und die Tatsache, dass es ihn nicht zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben hat, was uns nicht hindern kann, ihn zum Gegenstand einer Untersuchung zu machen. Denn auch der Begriff des Bakteriums ist in einer interkulturellen Betrachtung nicht schon dadurch diskreditiert, „dass er erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten kulturellen Kontext auftaucht.“

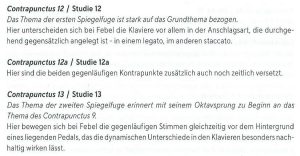

Ich wende mich stattdessen abschließend dem Begriff „Kalbfleisch“ zu, der am Anfang und am Ende eines journalistisch gedachten Einführungstextes assoziiert wird und mir als Beispiel der Tendenz zur Vereinfachung einer komplexen musikalischen Thematik dienen kann. Bachs „Kunst der Fuge“. Die hier schon behandelte Version von Reinhard Febel.

Der Clou: er schlachtet es gar nicht. Aber was tut er dann?

Und nochmals abschließend zitiere ich zur CD II Tr. 3 (Kurztext von Andreas Groethuisen):

bei Koroliov (s.u.) CD II Tr.6 u 7

bei Koroliov (s.u.) CD II Tr.6 u 7

Und – wie Kolneder in seiner komplexesten Arbeit eine neu gedachte Fugen-Version einmal zu einfach sah:

Quelle Walter Kolneder Die Kunst der Fuge Mythen des 20. Jahrhunderts Teil I, Heinrichshofen Verlag Wilhelmshaven1977

Nach all den Bemerkungen, abschließend und wieder neu beginnend, erlaube ich mir eine weitere zu meiner eigenen Hörpraxis (eine Übung): ich nehme mir eine andere Klavierfassung der „Kunst der Fuge“ und höre zunächst dieses „Original“, Stück für Stück, dazu jeweils die „Übermalung“ von Reinhard Febel (s.a. Hören hier), parallel sozusagen. Und danach füge ich noch eine letzte Bemerkung an (sonst kann ich mich nicht vom Thema trennen).

Evgeni Koroliov TACET hier

Evgeni Koroliov TACET hier

Meine letzte Bemerkung (folgt, liegt noch auf meinem Nachttisch)

Man könnte meinen, zu dieser Musik gehört immer der Ehrgeiz, drei (oder sogar vier) Stimmen gleichzeitig hören zu müssen, ein dreifach geflochtenes, endloses Band. Wobei ich im Moment an den Bestseller „Gödel, Escher, Bach“ gedacht habe, und an die tönende Aufnahme, die von kleinen Pausen zwischen den Sätzen und Tempowechseln durchsetzt ist, von Ausdünnung und Verdickung des Tonsatzes, von den vielfachen Erscheinungsweisen des Themas, – während meine Aufmerksamkeit anders gebündelt oder zerstreut wird, wenn ich die Noten durchblättere, deren Anblick mir etwas bedeutet, obwohl sie einen realen Verlauf wirklich nicht im geringsten ersetzen können.

Ich kann mich aber auch von den meisten Aufgaben befreien und nur alle anderen, neuen Parameter wahrnehmen, während mich zugleich ein imaginärer Strom umfasst und fortträgt, in dem mir nicht die kleinste Welle unbekannt ist.

Sagen Sie nicht: das war vermutlich kurz vorm Einschlafen, nein, nie war ich wacher als in diesem Augenblick.

HIER (bis 2028)

HIER (bis 2028) Hier (bis 2029)

Hier (bis 2029)