Wenn Sie ein Instrument spielen…

…so lesen Sie sicher auch gern etwas zur Nachhilfe, mein Bücherschrank ist voll davon. Aber hat es auch genützt? Ich bin weiterhin auf der Suche nach nützlichen Hinweisen und Ermahnungen. Auch um viele davon mit Lust in den Wind zu schlagen, sobald ich das Instrument unter den Fingern spüre. Also lassen Sie das. Lesen Sie einfach und reagieren Sie irgendwie … (lesen, lesen lesen!): Hier. Ich tue es ebenso.

Nur noch die Schläge des Metronoms. Der Kontrabass lehnt ratlos auf meiner Schulter. Ich versuche mich an einer Etüde, schon ziemlich lange. Anfangs lief alles okay, später bin ich an einer heiklen Stelle steckengeblieben. Die linke Hand zaudert, flach wie müde Hämmerchen liegen die Finger im Tal der tiefen Saite. Derweil lässt die rechte Hand den Bogen ratlos hängen.

Trial and Error

Die Aufgabe der Finger wäre es, sich auf dem Griffbrett geschmeidig bis zu einem hohen Es emporzuarbeiten. Dieser Ton stellt an sich schon eine Herausforderung dar. Nicht umsonst nimmt er sich grafisch wie ein von Hilfslinien bedrängtes, ja quasi stranguliertes Köpfchen aus, das es zu retten gilt. Aber nicht das schwindlige Es, der melodisch gestaffelte Lauf dorthin wäre das Ziel. Ich habe sicher schon sieben, acht Mal Anlauf geholt, bin aber stets gescheitert – am Tempo, am Rhythmus, an der Intonation; an allem gleichzeitig, zumeist.

Ich bewundere den Autor, wie schön er schreibt, wie er uns als Leser zu fesseln vermag, aber was er uns im Wesentlichen übermittelt, ist – wenn ich es recht verstehe – falsch. Beim Üben herrscht nicht das Prinzip „Trial and Error“, – achtmal gescheitert, heißt achtmal das Scheitern geübt, nicht den richtigen Ton. Und der Hauptgrund des Scheiterns wird gleich zu Anfang genannt: das Metronom. Der Apparat setzt einen von vornherein unter Druck und sagt uns mit seinem „Tack tack“ nichts anderes als: Du wirst es nie schaffen. Letztlich eine Self fulfilling Prophecy, denn ich selbst habe das Ding so eingestellt. Hilfreicher wäre die Prophezeiung: es gibt ein Tempo, in dem ich den Ton korrekt erreiche. Nur dieses Tempo gilt, nämlich dasjenige (man sollte es gar nicht Tempo nennen), in dem man den Ton zufriedenstellend erreicht. Zeitlupe? Oder vielleicht gar kein Tempo?! Jedenfalls gilt: ein mehrmals falsch gespielter Ton bedeutet: ich übe, ihn falsch zu spielen.

Das gilt übrigens für Kontrabassisten genauso wie für Violin- oder Klavierspieler. Der Virtuose, den Wilhelm Busch karikiert, ist kein übender, sondern bestenfalls einer, der sein Pensum bereits so übermäßig erledigt hat, dass er sich eine Riesenshow leisten kann. Einen Wust von sinnlosen Bewegungen.

Das Langsam-Üben ist so selbstverständlich, dass man darüber nicht diskutieren muss. In meiner frühen Studentenzeit haben wir es trotzdem getan. Mein Freund Dietmar Mantel gab in seiner zweiten oder dritten Lehrzeit bei George Neikrug neben vielen anderen (nützlichen) Übungen auch die These weiter, dass es keinen Sinn macht, zuerst nur langsam zu üben: weil man im langsamen Tempo andere Bewegungsfolgen einübt als man im schnellen Tempo braucht. Mein Lehrer Franzjosef Maier, dem ich davon erzählte, wies den Gedanken immerhin nicht zurück. Denn die Gefahr ist leicht auszuschließen, indem man die Bewegungsfolge genau in diesem Sinne analysiert und einstudiert. Also ein Presto in Zeitlupe nicht wie ein Adagio behandelt, etwa mit intensiv vibrierten Sechzehntelnoten. (Die Freundschaft mit Dietmar und seinem Cello-Adlatus Klaus, beide bei Neikrug, war beendet, nachdem ich gesagt hatte: Für euch ist er der Prophet. Aber ich glaube nicht dran. Die Antwort war: Du glaubst, wir wissen.)

Quelle Neue Zürcher Zeitung 28.9.2019 (Seite 43) Üben, üben, üben! Tägliche Exerzitien verbinden Training mit Meditation. Und manchmal landet man im Tal der Tränen. Von Ueli Bernays. / [Der Text in der Zeitung unterscheidet sich geringfügig vom Online-Text, z.B. steht hier „Trial and Error“, dort „Try and Error“, auch der Untertitel des Textes ist unterschiedlich, – daher meine Abweichungen im Zitat.]

Noch ein ZITAT:

Ich schalte das Metronom zurück, nehme also etwas Tempo heraus, um abermals in Achtelläufen die steigende Sukzession zu bewältigen. Tatsächlich gelingt die Passage diesmal klarer, flüssiger, wenn auch eher mechanisch als musikalisch. Es fehlt an Verve, an Gefühl. Also da capo! Im inneren Ohr forme ich jetzt quasi eine expressive Spur vor, samt Akzenten und Verzierungen, um dieser dann in der physischen Bewegung zu folgen. Tatsächlich klappt das zunächst nicht schlecht. Die Fuge der Klänge wächst in ein sinnliches Statement, geht mir fast ans Herz. Die zunehmende Euphorie führt zu einer innigeren Bogenführung, aus Noten wird Musik. Der letzte Lagenwechsel aber – ein Debakel. Die Finger schmieren über die Saite, das verdammte Es wird zu einem kreischenden E. Da capo.

Dieser Künstler will zuviel auf einmal. Die richtige Reaktion auf das Misslingen des Übens – nämlich: das Zurückschalten des Metronoms, wenn er es nun mal gewöhnt ist – könnte hilfreich sein; aber nicht, wenn er sich sogleich wieder auf andere Weise überfordert. Wie wunderbar, wenn es nun „klarer und flüssiger“ geht, – wer wird das denn als „mechanisch“ denunzieren, warum um Gottes willen jetzt schon „Verve“ und „Gefühl“ einfordern? Wenn die Technik noch nicht stimmt – im absolut coolen Gemütszustand -, wozu gibt man da schon „eine expressive Spur“ vor, „samt Akzenten und Verzierungen“? Gewiss um ein todsicheres Scheitern zu programmieren: „Die zunehmende Euphorie führt zu einer innigeren Bogenführung, aus Noten wird Musik. Der letzte Lagenwechsel aber – ein Debakel. Die Finger schmieren über die Saite, das verdammte Es wird zu einem kreischenden E.“ Aber das hatten wir doch bereits vorher? Sieben, acht Mal Anlauf, bis zu dem schwindligen Es, dazu auch im Grunde schon die richtige Diagnose: es war zuviel auf einmal: „gescheitert – am Tempo, am Rhythmus, an der Intonation; an allem gleichzeitig, zumeist.“

Und wieder die falsche Antwort: „da capo“! Mein simpler Rat wäre: die Passage von der fixen Idee „Verve“ befreien, zum Schluss hin verlangsamen, so dass für den letzten Lagenwechsel ein Höchstmaß an Sorgfalt möglich ist. Man muss ja nicht von vornherein an Grenzen stoßen, sondern sich vor allem in dieser Region wohlfühlen lernen. Finger, die über die Saite „schmieren“ kann man dabei nicht gebrauchen, sie werden einfach keinen sauberen Ton mehr treffen. Die Verve kommt, wenn man etwas kann, nicht vorher.

Seltsam, ich habe auch eine solche Geschichte des Misslingens in petto, und sie hat ebenfalls mit einem hohen E zu tun, einem pfeifenden, was allerdings kein Fehlgriff wäre. Ein Flageolet-Ton. – Jetzt habe ich so schlau dahergeredet und bin doch nicht sicher, ob ich die vielgeübte Etüde momentan im Tempo eines Perpetuum mobile zu einem siegreichen Ende führen könnte, – angenommen, eine Prüfungskommision säße vor mir, hinter oder neben mir. (Übrigens darf man das Üben nicht mit solchen Obsessionen verbinden, sie lähmen vollkommen. Das Vor-Spielen wird nicht gelingen, wenn man es von vornherein als psychologischen Albtraum in den Übevorgang einbezogen hatte. Die Grundlage des Selbstvertrauens erwirbt man allein.)

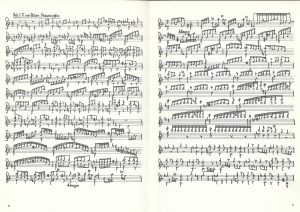

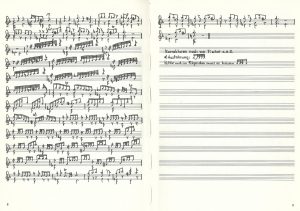

Kreutzer-Etüde

Kreutzer-Etüde

Was soll denn daran so schwer sein? Schwerer etwa als der erste Satz der E-dur-Partita von Bach oder der letzte Satz des Mendelssohn-Violinkonzertes? Unmöglich. Eigentlich nicht der Rede wert, im zweiten Takt in die 4. Lage, im nächsten in die 7., dann der abschließende Sprung mit dem vierten Finger in die 10. Lage, aber diesen letzten Ton realisiert man anders: ein Quartwischer halt zum nächsten Flageolet, „an der Grenze zum ewigen Schnee“, so sagt man, weil dort meist weißer Kolophoniumstaub von der Kontaktstelle des Bogens mit der Saite hinüberreicht in den Griffbereich der linken Hand. Das ist eigentlich nicht so heikel, wenn man dort oben einigermaßen zuhaus ist, auf die Gefahr hin, dass der 4. Finger durch den Staub etwas klebrig wird. Das Intonationsproblem liegt wohl eher im Ohr als im Finger. Wenn man per Dreiklang aufwärts steigt, in diesem Fall mit dem unerbittlichen Klang der leeren E-Saite im Ohr, neigt man dazu, das hohe E (dort, wo die Zahl 8…. steht, was ottava bedeutet, 1 Oktave höher als notiert zu spielen) seltsamerweise zu hoch zu spielen und versucht die darauf folgenden Dreiklangsnoten dieser Höhenlage anzupassen; und wenn man dann zum ganz hohen Flageolet-E springt (das physikalisch an einem unverrückbaren Punkt der Saite „abgerufen“ werden will) und sogar den richtigen Punkt dafür trifft, scheint es viel zu tief. Statt aufzublitzen – unterbelichtet. Wenn man aber, dieses ahnend, instinktiv einen etwas höheren Punkt anspringt, so funktioniert dort der Flageolet-Effekt nicht mehr, und die Saite antwortet auf die Bemühung nur mit einem Krächzen. Oft genug hat man das in früheren Zeiten beim falschen Üben erfahren. Man wird daher den aufsteigenden Dreiklang schon vorher minimal enger nehmen, damit der Sprung nach oben präzise das höchste E erwischt. Man realisiert damit einen guten Kompromiss zwischen dem („expressiv“ empfindenden) Ohr und der unbeugsamen Physik.

Zugegeben – insgesamt ein Phänomen, das beim Erklären reichlich umständlich klingt, aber sonnenklar zu erfassen ist. Klar ist allerdings auch, dass wir hier mit Verve, Gefühl und Euphorie rein gar nichts ausrichten, sondern allein mit penibel gelenkter Intonation und entsprechend akkuraten „feinmechanischen“ Fingerbewegungen.

Ich habe die Stelle heute in aller Frühe wieder zwanzig Mal geübt, und sie läuft tadellos. Ehrlich. Innerhalb von sieben, acht Mal war es überhaupt nicht zu schaffen gewesen, da war sie noch im Prozess der langsamen Wieder-Aneignung. Und noch eins gehörte, wie sich zeigte, zur perfekten Vorarbeit dieser Stelle, gerade wenn man auf alles verzichten will, was die Komplexität der Aufgabe unübersichtlich macht: die Bogenführung! Synchron mit dem Aufstieg der linken Hand muss die Kontaktstelle des Bogens auf der Saite in Stegnähe wandern und dort unbeirrt für Deutlichkeit der Töne sorgen, – auch wenn das Ergebnis später eher einem Hinaushuschen gleichen soll. Nur keine vorzeitige Euphorie!

Auch die technische Selbstbeobachtung gehört in die Rubrik „Forschendes Üben“ , die Jürgen Uhde so eindringlich ins Spiel gebracht hat! Vor allem muss man sich die Zeit dabei lassen, auch wenn man sie letztlich spart! Grundsätzlich sollte man die eigene Musikalität nicht für ein Naturwunder halten, das in der Praxis den rechten Weg ganz von selbst findet; man irrt sich, man verhört sich, man muss vor allem erkennen, wo nicht Spielen, sondern Nachdenken weiterhilft. Plötzlich kann der vorletzte Takt der Kreutzer-Etüde, die man immer schon spielen konnte, zu einem Aha-Erlebnis führen, nur weil man plötzlich die Geige absetzte und ausrief: „Das kann doch wohl nicht wahr sein!“. Habe ich das je im Leben zufriedenstellend hinbekommen?

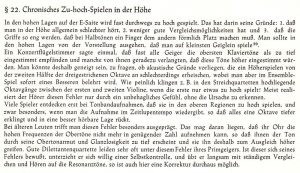

Das „Zu-hoch-Spielen“ auf der hohen Saite, der E-Saite, ist auf der Geige angeblich ein bekanntes Problem. Falls es einem bekannt ist… Doch gerade wenn man selbst besonders engagiert beteiligt ist, kommt der Hinweis von außen recht ungelegen. Man sollte sich also rechtzeitig um die Aufdeckung solcher Selbsttäuschungen kümmern, zum Beispiel mit Hilfe von Intonationsschulen. Hier nur ein Zitat zu diesem Thema:

Quelle Christine Hemann: Intonation auf Streichinstrumenten / Melodisches und harmonisches Hören / Bärenreiter-Verlag Basel 1964/1982 (Seite 54) Inhaltsverzeichnis:

Außerdem konsultieren:

Doris Geller: Praktische Intonationslehre für Instrumentalisten und Sänger / Mit Übungsteil / Bärenreiter 1997 (mit CD)

CD-Tracks

CD-Tracks

Übung für den Kreutzer-Schluss:

Den jeweils zweiten Ton jedes Taktes (die höhere Oktave) unbedingt zuerst allein intonieren, damit man die Fehlertendenz einzuschätzen lernt, bevor sie mit dem realisierten Oktavgriff offenkundig wird. „Trial and Error“, – aber nur einmal, und danach dreimal richtig! Die zweite Zeile dann nur mit den voraushörenden Ohren!

Nachtrag zu Dietmar Mantel (1943-2009)

Von ihm ist die Rede, wenn Tabea Zimmermann über ihren Lehrer spricht, und sie tut es mit Dankbarkeit. Auch mir gegenüber, als ich sie 1991 einmal wegen eines Interviews für den WDR in Düsseldorf besucht habe. Auf einem Foto in ihrem Erinnerungsalbum sah man die kleine Tabea und meinen alten Freund Dietmar beim Unterricht. Ich lachte, weil es dabei natürlich wieder um eine verzwickte Übung zur Bogenhaltung ging, und sie erklärte, dass es ihr viel gebracht habe. Ich will ihm nicht unrecht tun: er war vielleicht in seiner Studienzeit ein Eiferer, später vor allem eine große pädagogische Begabung, die aus den eigenen geigerischen Schwächen enorm gelernt hat. Er hat es nicht gern gesehen, dass ich neben der Geige (allzu)viele andere Interessen hatte und dieses ständige Debattieren über Kreisler, Menuhin, Heifetz und Co. allmählich langweilig fand. Leider sind wir uns später nie mehr begegnet. Unvorstellbar, dass er Tabea Zimmermanns musikalische Vorstellungswelt geteilt hätte.

ZITAT aus der aktuellen nmz:

Tabea Zimmermann: Der Anstoß zur Bratsche kam vom Geigenlehrer meiner Schwester, der dann zehn Jahre lang mein Lehrer war, ein echter Ausnahme-Pädagoge. Und er hat es geschafft, mir die Bratsche von Anfang an so sehr als mein eigenes Instrument nahezubringen, dass es eine ganz schnelle Identifikation gab.

nmz: Gab es neben der Viola für Sie noch andere attraktive Instrumente?

Zimmermann: Parallel dazu habe ich mit fünf Jahren begonnen, Klavier zu spielen. Auch auf diesem Instrument habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt und ich muss sagen, dass mir das Klavier als reiches Ausdrucksmittel sehr wichtig ist. Wenn ich etwas kennenlernen will, greife ich nicht zur Viola, sondern setze ich mich ans Klavier. Ich brauche es sozusagen als reichhaltigeres Klang- und Stimmenangebot, weil mir die einzelne Stimme auf der Bratsche manchmal zu wenig ist. Heute würde ich sagen: ich bin mehr Musikerin als Bratschistin – hoffe ich (lacht). Das Instrument Viola ist mir nicht so wichtig wie die Musik, die ich spielen kann.

Quelle Neue Musikzeitung nmz 1.10.2019 hier (Autor: Burkhard Schäfer)

Der Hinweis auf das Klavier scheint mir wesentlicher als der auf den Lehrer. Ebenso die im Gespräch schon vorher erwähnte Tatsache, dass sie – innerhalb einer musizierenden Familie – mit drei (!) Jahren begonnen hat, Bratsche zu spielen. Die Musik war schon da bzw. kam von selbst. Da brauchte sie eher einen physiologisch gewieften Pädagogen als einen Künstler. Fest steht, dass sich die Künstlerin lebenslang mit Dankbarkeit an ihren ersten Lehrer erinnert; ich dagegen mir Worte des Lobes abringe, in Erinnerung an die gescheiterte Freundschaft und an lange (manchmal auch fruchtbringende) Diskussionen über Methoden des Übens, als wir noch zusammen bei Prof. Wolfgang Marschner studierten.

Marschner ging im nächsten Semester nach Freiburg, einige seiner Studenten folgten ihm, so auch ein anderer Freund, Hanns-Heinz Odenthal, während ich in Köln zu Prof. Franzjosef Maier wechselte, was für meine geigerische Zukunft – dank der Hinführung zur Alten Musik – ein Glück war. Heute spiele ich wie damals Quartett und auch Duo (als Bratscher oder 2. Geiger) mit H.H.Odenthal, nachdem er jahrzehntelang in Münster und in Solingen als Konzertmeister gewirkt hat.

Übrigens würde ich mich im Fall der Bratschistin Tabea Zimmermann immer dafür interessieren, was sie über ihre Kunst hinaus zu sagen hat, während ich bei anderen durchaus intelligenten und verehrten Instrumentalisten außer acht lasse, dass der eine an eine Art Weltverschwörung jüdischer Geiger glaubte, der andere sich fremdschämte für Willy Brandts Kniefall in Warschau und zugleich katholisch-kindlich mit Astrologie befasste, ein dritter, von engstirnig-protestantischer Moral gezeichnet, seinem Vorbild Menuhin verübelte, mit entrückter Miene auf dem Titelblatt einer Autobiographie zu posieren und zugleich durch eine zweite Heirat die geheime erotische Sittenlosigkeit zu dokumentieren. All das muss man nicht zum Thema machen, ebensowenig, wenn ein Jazz-Kollege mit Dr-Titel mir gegenüber streng wird, weil ich nicht an die psychische Wirkung edler Gesteine glauben mag… Da gibt es trotzdem genug zu erfahren über die Kunst der Improvisation.

hier (kaufen bzw. reinhören)

hier (kaufen bzw. reinhören) Wikipedia hier

Wikipedia hier Reclams Konzertführer, Hans Renner (1952)

Reclams Konzertführer, Hans Renner (1952)