„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ Dieses Wort von Karl Valentin bewahrheitet sich immer wieder und gilt sogar für Moderatoren, sollte aber keinesfalls dafür sorgen, dass ein solcher in größeren Lettern ausgeschrieben wird als die anderen Mitwirkenden, die mit einem gewissen Recht im Volksmund „Spieler“ genannt werden, so dass auch die Erinnerung an den Titel eines Spiel-Films über das Boccherini-Menuett hinaus eine gewisse Berechtigung hat. Und vor Schubert sind wir sowieso alle gleich, selbst wenn in diesem Fall der Titel vor dem Namen eines verbalen Mitspielers vielleicht nur darauf hinweisen soll, dass der Genannte bereit ist, sich für dieses Konzert auch im akademischen Sinne des Wortes viel Arbeit zu machen.

In der gebotenen Bescheidenheit also:

Sollte die Moderation wider Erwarten rechtzeitig in schriftlicher Form vorliegen, soll sie an dieser Stelle mit der Bitte zum Vor- oder NachARBEITEN auch für Konzertbesucher ausgelegt werden.

Doch jetzt scheint die Sonne, und die Wupper ruft!

MODERATIONSTEXT JR

Meine Damen und Herren, ich habe mehrere gute Nachrichten für Sie: das berühmte Menuett von Boccherini erklingt heute nur einmal, als dritter Satz des Quintetts. Anders als im Film „Ladykillers“ wird es allerdings in echt gespielt und – wichtigster Punkt: alle Musiker überleben und die Lady auch!

Im wirklichen Leben hört man das Menuett leider kaum noch, trotz dieses zweiten ungeheuren Popularitässchubs durch den Film; der übrigens fast genau 80 Jahre nach dem ersten erfolgte: 1874 soll es zum erstenmal in einem der französischen Salonalben aufgetaucht sein, die seit der Jahrhundertmitte ihren großen Boom erlebten, inhaltlich – sagen wir – etwas trivialer als einige Jahrzehnte früher: zur Zeit Chopins und Mendelssohns. Die Musik in den Salons des wohlhabenden Bürgertums besteht jetzt aus Sammlungen von „musikalischen Edelsteinen“. Manche schönen Klassiker sind da hineingeraten, weil sie vorher in Klavierschulen standen, auch Opern- und Operettenmelodien, – es gab ja noch keine Musikkonserven, allenfalls Spieluhren. Ja, und die berühmte klavierspielende Höhere Tochter. Ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Boccherini-Menuett nur als hübsche Übung für Synkopen diente.

Das war ja auch keine schlechte Sache: ich erinnere mich noch dankbar an die Dammsche Klavierschule – 1868 veröffentlicht, wurden bis 1914 mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft. Mir fallen auch meine frühen Hefte „Die Goldene Geige“ ein: wer weiß, wann ich sonst das „Ave verum“ von Mozart oder das „Largo“ von Händel kennengelernt hätte.

Nun kannte man Mozart und Händel sowieso ganz gut. Aber mit dem Boccherini-Menuett stand es anders: man kannte nur dieses eine Stück des Komponisten und hatte keine Ahnung, dass er tausend andere von mindestens gleicher Qualität geschrieben hat. Das Werkverzeichnis umfasst an die 600 Nummern, und hinter einer Nummer kann sich ein mehrsätziges Werk ebenso wie ein ganzes Oratorium verbergen.

Und die Bemerkung zur Qualität betrifft natürlich auch die anderen Sätze des Boccherini-Werkes, das Sie heute als Ganzes hören; und wenn es auch verheißungsvoll mit einem „Amoroso“ beginnt und mit einem „Allegro spiritoso“ fortfährt, werden Sie garantiert wieder beim Menuett besonders aufhorchen, weil es sich nun mal ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat.

Noch ein Wort zur Qualität: Böse Zungen sagen, es gäbe bei Boccherini keine Entwicklung vom ersten bis zum letzten Werk, und wenn es keine Opuszahlen und Nummern gäbe, könnte man nie und nimmer eine chronologische Reihenfolge herstellen vom Frühwerk bis zum Spätwerk. Und dazu passt es, dass mit Boccherinis Tod im Jahre 1805 auch das Nachleben seiner Werke für fast 150 Jahre beendet war, – mit Ausnahme des Menuetts und vielleicht eines Cello-Konzertes. Er war ja Cellist, und wenn er auftauchte, – ich meine: zu Lebzeiten -, wurde manches Streichquartett zum Quintett mit 2 Celli aufgestockt, wie hier bei uns.

Jetzt hören Sie also gleich die 4 Sätze seines Quintetts E-dur aus opus 11, und sie sind keineswegs um das Menuett herumgebaut, sie bilden ein Ganzes. Trotzdem wäre es ein Anlass über den Wert von Einzelstücken zu reden, die man nicht als Stückwerk bezeichnen möchte.

Die klassischen Stücke in den Salon-Alben sind selbstverständlich nicht schlecht, im Gegenteil, – aber nach welchen Kriterien sind sie eigentlich ausgewählt, wohlgemerkt: als Stücke? Manchmal nur als ein Teil des Stückes, z.B. im Fall „Reigen seliger Geister“ von Gluck, da wurde der herrliche Mittelteil weggelassen, das Flötensolo. Zu schwer, zu traurig. – Oder nur dieses wurde ausgewählt, wie im Fall der Violinbearbeitung durch Fritz Kreisler, – ist es damit zur Schnulze geworden? Nein, aber es hat seinen Charakter verändert.

Zuweilen sind es ja sogar bloße die Themen, die sich verselbständigen, jedenfalls in den Klavierschulen, – „ich spiele eine Melodie von Schubert, … die Unvollendete“.

Es ist die Atmosphäre der Dekonzentration, durch die auch (und gerade) die Musik, die erklingt, verändert wird, womit ich nichts gegen die Atmosphäre einer netten Abendgesellschaft sagen möchte. Man will ja gar nicht erschüttert werden, nicht sprachlos gemacht werden. Im Konzert ist man dazu bereit, man will durch Höhen und Tiefen getragen werden. Dafür ist man hergekommen. Gar nicht so viel anders als im Theater oder sogar bei der privaten Lektüre, für die man auch äußere Ruhe braucht. Man könnte sogar von Lebenskonzepten sprechen, von Emotionsparadigmen, die da entwickelt werden, das geht schon – wenn auch fast spielerisch getarnt – ins Grundsätzliche!

Eine Abendgesellschaft ist etwas ganz anderes. Bei Marcel Proust gibt es die Szene, wo sich jemand lose verabreden will, etwa so: „Wir sehen uns doch übernächste Woche im Salon bei den Verdurins?“ – „Leider nein“, sagt der andere. „Ja, warum denn nicht?“ Antwort: „Weil ich dann schon nicht mehr lebe, hat mein Arzt gesagt.“

Also: das ist nun wirklich ein absolutes No-go in der feineren Gesellschaft!

Lassen Sie mich aber gleich hinzufügen: in dem Schubert-Quintett nachher – da bekommen Sie durchaus derart Unpassendes gesagt, spätestens in dem Ausbruch innerhalb des langsamen Satzes. Und sogar mitten im Scherzo, in der feierlichen Klage des Trios. So etwas sagt man nicht in Gesellschaft, daran erinnert man sich allenfalls in seiner letzten Stunde.

Ehe wir uns solcher Musik überlassen – übrigens geht sie ja so auch nicht zuende! – sollte man den sogenannten Gesellschaften der alten Zeit ein paar freundliche Gedanken widmen. Das hat durchaus mit Boccherini zu tun, obwohl er die meiste Zeit in Spanien im Dunstkreis des Hofes lebte; ein paar Monate in Paris genügten, um seinem Leben eine bezeichnende Wende zu geben:

Paris war damals die unbestrittene Hauptstadt des europäischen Notendrucks, und auch die meisten der später in Spanien komponierten Werke Boccherinis wurden zuerst in Paris gedruckt und so in ganz Europa bekannt. Während des etwa von Ende 1767 bis April 1768 dauernden Aufenthalts Boccherinis und [seines Violine spielenden Freundes] Manfredi verkehrten die beiden Virtuosen wahrscheinlich u.a. in den Salons von Baron Charles-Ernest de Bagge und Madame Brillon de Jouy (für die Boccherini während seines Aufenthalts die Sonaten für Klavier und Violinbegleitung op. 5 komponierte) und Boccherini knüpfte hier vermutlich auch weitere Kontakte mit Pariser Musikverlegern.

Da haben wir das Stichwort „Salon“, – ja, warum war Paris denn ein Mekka des Notendrucks? Vor allem wegen der Kammermusik, die nicht für die Kammer, sondern für die musikalische Gesellschaft da draußen komponiert wurde. Man spielte diese Sachen in den Salons! Was nicht bedeutete, dass sie seicht waren oder kitschig, – aber leicht und witzig, das traf den Kern, dieser Ton herrschte dort, Esprit und Courtoisie, Finesse und Galanterie, Raffinement und Délicatesse, all das, – auch Folklorismen waren willkommen: nicht im Schafstall, sondern bei Hofe freute man sich über Schäferszenen. Boccherinis Fandango-Quintett ist nicht umsonst fast so berühmt wie dieses eine Menuett.

Für die Qualität der Musik Boccherinis spricht die Tatsache, dass er in den Nachrufen anlässlich seines Todes im Jahre 1805, als die Musikgeschichte dank der Wiener Klassik ganz andere Wege gegangen war, immer wieder mit Joseph Haydn verglichen wurde, es war die Liebenswürdigkeit und Grazie seiner Musik, die dazu einlud, und man konnte Haydn sogar als etwas „schwierig“ dagegen absetzen. Bezeichnenderweise war es ein Franzose, der gesagt haben soll:

„Si Dieu voulait parler à l’homme en musique, il le ferait avec les œuvres de Haydn, mais s’Il desirait Lui-même écouter de la musique, Il choisirait Boccherini.“

„Wollte Gott zu den Menschen in Musik sprechen, so täte Er es mit den Werken Haydns; doch wenn Er selbst Musik hören wollte, würde Er sich für Boccherini entscheiden.“

Da wird es natürlich schwer, von Salonmusik zu sprechen, und von einem himmlischen Salon ist ohnehin wenig bekannt.

Die Wissenschaft unterscheidet eine „Musik im Salon“ von einer „Musik für den Salon“, und davon kann man erst von 1830 an reden, als eine spezielle Produktion für den Salon begann und unaufhaltsam zu einem Boom führte, – ich nenne nur das berühmte „Gebet einer Jungfrau“ von 1856, sie blühte bis in die 90er Jahre, als das Grammophon und auch die Klavierspielapparate müheloser weiterdudeln konnte.

Aber schon in der frühen Zeit in Paris, Berlin und Wien war nicht alles Gold, was im Salon glänzte; in Paris gab es schon seit den 1820er Jahren einen „Romanzen-Kult“, der Heinrich Heine veranlasste, von „gesungenem Rattengift“ zu sprechen.

Und das Wort „Salonmusik“ wurde bereits in den 1830er Jahren pejorativ oder herablassend verwendet. Für Robert Schumann, – nicht ahnend, dass seine „Träumerei“ zum Inbegriff von Salonmusik werden sollte -, war das alles nur „leichte Waare“, die immer einen „künstlerischen Verdacht“ erregte; als einzige Ausnahme ließ er die Werke Chopins gelten.

Prinzipiell konnte man jedes Stück, wie genial auch immer, wenn es nur harmonisch und melodisch einfach genug war, problemlos aufblasen und vollständig unter Niveau verkaufen.

Denken Sie nur daran, dass in der Substanz echte Schubert-Lieder die musikalische Grundlage einer Schmonzetten-Operette mit Namen „Dreimäderlhaus“ bilden. Die gesamte musikalische Romantik konnte mühelos in den Kitsch transportiert werden. Man musste nur etwas auf die Tube drücken… etwas kürzen … oder einen ablenkenden Rhythmus drunterlegen.

A propos „Dreimäderlhaus“ – bekommt da nicht der Titel „Ladykillers“ einen neuen Klang!? Ein heutiger Regisseur würde wissen, welche Handlungselemente bisher im Dreimäderlhaus gefehlt haben.

Viel Spaß mit Boccherini. Im Industriemuseum Solingen – Salonmusik und mehr.

PAUSE

Wahrscheinlich würde Schuberts C-dur-Quintett ganz oben rangieren in einer Liste der größten und beliebtesten Musikstücke unserer rund 300jährigen Musikgeschichte, sagen wir zwischen 1700 und 2000. Und falls sich dann doch – bei einem RTL-Klassik-Ranking – die „Morgenstimmung“ aus Griegs Peer-Gynt-Suite als die wahre Nr. 1 herausstellen würde, so hätte das nichts zu sagen: das Stück ist zu kurz und zu einfach für einen solchen Vergleich. Es hat ja nur den Wert von – sagen wir – 4 Takten Schubert.

Was also ist ein großes Werk?

Zunächst einmal ist es wirklich „groß“, nicht etwa nur lang. Und: es ist nicht messbar, inhaltlich nicht auslotbar. Schubert hat in seinem letzten Lebensjahr 1828 noch einmal etwas absolut Neues geschaffen, Unvergleichliches. Auch nicht mit Beethoven vergleichbar, der im Jahr vorher gestorben war, und der ihm zeitlebens buchstäblich vor Augen gestanden hatte.

Ein paar Jahre vorher, am 31. März 1824 hatte Schubert in einem Brief geschrieben, er wolle sich nun „den Weg zur großen Sinfonie“ bahnen. Und zu den ersten Aufgaben, die er auf diesem Weg anging, gehörten 2 Streichquartette und das Oktett. Was sollte das heißen? Er hatte immerhin schon 6 wunderbare Sinfonien geschrieben, die heute noch gespielt werden. Und ein paar weitere sinfonische Versuche lagen noch in der Schublade, darunter zwei Sätze, die später noch recht bekannt werden sollten, – die „Unvollendete“. Manche Leute glauben, es sei seine letzte: aber die wirklich letzte folgt 1825, die „große“, die C-dur-Sinfonie, und sie ist vollendet in jeder Hinsicht, ebenso unvergleichlich wie dieses C-dur-Quintett, das aus seinem letzten Lebensjahr stammt wie auch die drei großen Klaviersonaten, welche – so sagt der Schubertforscher Walther Dürr – „als Resümee einer lebenslangen Auseinandersetzung Schuberts mit Beethoven gelten“ können.

Das sagt sich so leicht und wird immer wieder gesagt, wird auch gestützt durch Schuberts eigene Aussagen; insbesondere der junge Schubert wird zitiert: „Heimlich im Stillen hoffe ich wohl selbst noch etwas mehr aus mir machen zu können, aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?“ (Dürr/Feil Seite 218)

Schubert war fast 30 Jahre jünger.

Vielleicht hat er es selbst nicht so recht eingesehen – oder erst spät -, dass es für ihn gar nicht darum ging, „nach Beethoven“ noch etwas zu machen, sondern dass er erstens: Beethoven kaum um ein Jahr überleben würde, und zweitens: etwas völlig anderes zu machen imstande war, gerade in dem letzten Jahr, das ihm nach Beethoven noch blieb, und gerade auch auf dem Feld, das seit 25 Jahren die Domäne Beethovens war: vor allem Kammermusik, Klaviertrios, das Streichquintett und Klaviersonaten. Schuberts große C-dur-Sinfonie, die größte nach und neben denen Beethovens, lag bereits in der Schublade und blieb unaufgeführt. In seinem eigenen Umfeld war und blieb er der Lieder-Komponist.

Gewiss, er war Mittelpunkt eines Freundeskreises, immerhin hießen die Treffen der Gemeinschaft „Schubertiaden“, obwohl auch Maler und Dichter dazugehörten, und da wurden z.B. am 15. Dezember 1826 vom Kammersänger Vogl an die 30 Lieder gesungen. Es wurde vierhändig Klavier gespielt. Fantasien, Märsche und anderes. Und – was tat man sonst? Einer der dabei war, erwähnt mehr als 30 Anwesende:

Fast zu Thränen rührte mich, da ich heute in einer besonders aufgeregten Stimmung war, das Trio des 5. Marsches, das mich immer an meine liebe gute Mutter erinnert. Nachdem das Musizieren aus ist, wird herrlich schnabeliert und dann gtanzt. Doch bin ich gar nicht zum Courmachen aufgelegt. Ich tanze 2 mal mit der Betty und 1 mal mit jeder der Frauen v. Witteczek, Kurzrock und Pompe. Um 12¼ begleiten wir, nach herzlichem Abschiede von den Späunen und Enderes, Betty nach Hause, und gehen zum Anker, wo noch Schober, Schubert, Schwind, Derffel, Bauernfeld. Lustig. Nach Hause. Um 1 Uhr zu Bett.

(Aus Franz v. Hartmanns Tagebuch 1826)

Also: wir hätten heute abend noch etwas Zeit… Und so ging es damals über Jahre. Es wurde getrunken, aber es waren keine Saufabende. Schubert selbst schreibt am 7.12. 1822 an Freund Spaun:

Unser Zusammenleben in Wien ist jetzt recht angenehm, wir halten bey Schober wöchentlich 3mahl Lesungen, u. Eine Schubertiade.

Man las u.a. Shakespeare mit verteilten Rollen!

Wir müssen uns einmal klarmachen, wie anders Schubert lebte als die drei Klassiker: Haydn produzierte für Schloss Esterházy, Mozart schrieb Opern, bot Klavierkonzerte mit Orchester zur Subskription an, er hat dafür den Saal eines großen Gasthauses gemietet. Beethoven hob seine Eroica im Palais des Fürsten Lobkowitz aus der Taufe. Wenn auch der Saal kaum größer war als dieser hier. Es handelte sich um plakative, lukrative, öffentliche Angelegenheiten. Und wie stand es um Schubert?

Er war Mittelpunkt eines Freundeskreises.

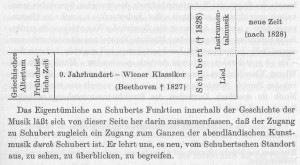

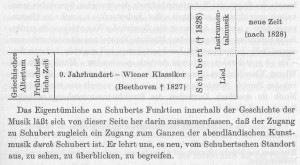

Er wollte und konnte Beethoven nicht übertreffen, er hatte etwas völlig anderes im Sinn, aufgrund seiner ureigenen Geschichte. Beethoven mag der Höhepunkt der Klassik gewesen sein, unerreichbar für nachkommende Generationen, Schubert aber war – aus heutiger Sicht – der eigentliche Wendepunkt der Musikgeschichte, dank seines völlig anderen Ansatzes.

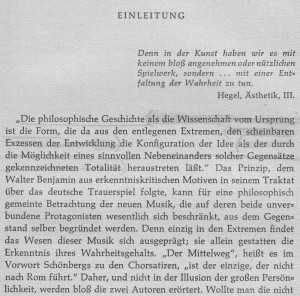

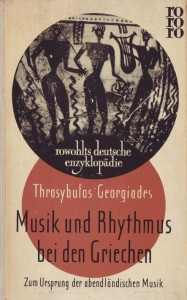

Das habe ich mir nicht gerade ausgedacht, sondern folge einem bedeutenden Musikwissenschaftler, dessen Bedeutung heute kaum noch begriffen wird, weil er die Stirn hatte, Musikgeschichte von den alten Griechen bis zu Strawinsky verstehen zu wollen.

Man ist gewöhnt zu sagen: Mozart war der erst selbstständige bürgerliche Komponist, der sich spektakulär vom Salzburger Erzbischof lossagte und sein Glück auf dem freien Markt in Wien versuchte, und Beethoven erst recht, er komponierte auf eigene Rechnung und konnte den Verlegern seinen Preis diktieren. Von Schubert aus gesehen, wäre hervorzuheben (ich zitiere):

Haydn, Mozart und Beethoven waren vom Wiener Adel getragen, sie standen im Mittelpunkt der damaligen Öffentlichkeit, ihre Musik erklang in den festlich beleuchteten Palästen, sie war das Herz des damaligen hohen Gesellschaftslebens.

Schubert wuchs in Wiens Vorort Liechtental auf, er sang, spielte auch Orgel in seiner Pfarrkirche. Später lebte er im Kreis seiner gleichgesinnten Freunde; sie, eine unscheinbare Schicht von privatem Charakter, waren sein Publikum. Aber auf seinen nächtlichen Wegen mit den Freunden, von der Wirtschaft ins Kaffeehaus, unten auf der Straße, erreichte ihn aus den Palastfenstern der Klang von Beethovens Musik. Begreifen, was dort oben vor sich ging, konnte er nicht. Er konnte nur davor staunen. Und doch: er war dabei – er war dabei, als in dieser Stadt Beethovens Kompositionen entstanden. [Georgiades Seite 13]

Nicht mehr und nicht weniger.

Und was war seine Lebensleistung? Er schrieb 600 Lieder, das war sein Hauptwerk, er beschäftigte sich in einzigartiger Weise mit dem Lied, aber er setzte nicht etwa bei Beethoven an, dessen Zyklus „An die ferne Geliebte“ 1816 herauskam: Schuberts op. 1 „Der Erlkönig“ , die Meisterleistung des 18-Jährigen, entstand 1815 nachdem er Zumsteeg, Zelter, Reichardt und andere gewissermaßen archaische Meister des Liedes studiert hatte. Auf diesen Erfahrungen gründete er sein eigenes musikalisches Reich, und was er hier im Lied entwickelte, war – wie wir wissen – beispiellos.

Georgiades schreibt: Schubert kam in seinem Milieu zur Musik gewissermaßen als Liebhaber.

Als solcher ergriff er das Lied, eine bis dahin private Gattung, und verwandelte es in hohe Kunst. Im Bereich der instrumentalen Musik geschah das Umgekehrte: hier fand Schubert öffentlich anerkannte Gattungen der hohen Kunst vor; und was er zunächst damit machte, war, sie in künstlerisch Anspruchsloseres zurückzuversetzen, in Musik, die vom Liebhaber komponiert wurde und sich an private Liebhaberkreise wandte.

Später allerdings führte er sie wieder der hohen Kunst zu.“

Ihm entging ja nicht, was Beethoven machte, aber das ließ sich auf seiner eigenen Stufe der Lied-Meisterschaft – in diesen völlig neuen Ausdrucksbereichen – nicht einfach nachmachen, Schubert musste ähnlich Großes von dem Punkt aus angehen, den er in seinem Reich, in Wechselwirkung mit seinem Lebenskreis geschaffen hatte.

Es ist schwer, diese verschiedenen Welten in ihrer teilweisen Überschneidung zu verstehen. Aber ich wollte Ihnen heute unbedingt eine Vorstellung vermitteln von diesen Dimensionen, in denen Schubert zuletzt auch sich selbst wahrgenommen haben muss.

Nirgendwo kann man das so klar erkennen wie bei diesem griechischen Wissenschaftler Thrasybulos Georgiades, dessen Bedeutung in den 60er Jahren, als er in München wirkte, jedem Musikkenner bewusst war. Was aber nicht bedeutete, dass man ihn las und verstand. Auch heute empfehle ich niemandem sein Opus magnum „Schubert / Musik und Lyrik“, es ist fast 400 Seiten lang, in einem etwas schwierigen Deutsch geschrieben und mit Analysen gefüllt, die eigentlich nur ein ausgebildeter Musiker nachvollziehen kann. Aber niemand, der es verstanden hat, betet die Litanei nach, der arme Schubert habe im Schatten Beethovens gearbeitet, wie es selbst Brahms noch nachgesagt wurde, der angeblich immer einen Riesen hinter sich tapsen hörte.

Wenn wir hören, dass man bei Beethoven ohne Scheu von einem Alterswerk redet, obwohl er erst 57 war, als er starb; der selbst auch gern sagte: ich bin ein junger Alter. Was soll man dann dazu sagen, dass fast zur gleichen Zeit aber, mit erst 30 Jahren, Schubert – ohne auf Beethoven zu schauen – an seinen reifsten und vollendetsten Werken arbeitete, er schrieb in aller Ruhe, um die „himmlischen Längen“ zu erfüllen, die er im Sinn hatte, – in aller Ruhe – und mit größter Eile:

Der junge Mann hatte den Tod vor Augen. Und die Zeit war sein Thema, die knapp zugemessene Zeit, abgesehen davon, dass er irgendwann auch wusste, dass es nie mehr mit seiner Gesundheit bergauf gehen würde, – abgesehen davon war es wie bei uns allen, die wir nicht darüber reden wollen und uns künstlerisch nicht äußern können, ein Bewusstsein, das uns alle erst als Menschen kennzeichnet: zu wissen, dass das Leben tödlich endet.

Aber noch haben wir vielleicht die Zeit und fragen uns, was wir mit der Zeit anfangen, was eine sinnvolle Erfüllung der Zeit ist, wie „Zeit“ überhaupt zu verstehen ist. Auch: Ob es nicht doch etwas gibt, was ewig bleibt?

Beethoven hat es in seiner Klaviersonate op. 108 zeigen wollen und in einem Widmungsbrief an die 19jährige Maximiliane sogar in Worte gebracht: „es ist der Geist, (…) den keine Zeit zerstören kann, der jetzt zu Ihnen spricht“.

Das könnte Schubert nicht gesagt haben. Und was er in Musik ausgedrückt hat, ist immer wieder missverstanden worden, als „holde Kunst, die uns in eine bessre Welt entrückt“, dabei ist das nur ein Lied, kein Glaubensbekenntnis.

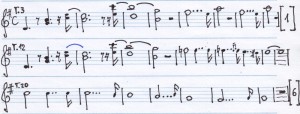

Wenn Sie das nachher hören: dieses endlose Band der Melodie, das im Adagio des Streichquintetts den verzweifelten Ausbruch des Mittelteils umwindet, eine Liedmelodie, so weit gespannt, dass man kaum Anfang und Ende abzusehen vermag, wohl aber die seltsam lockenden Rufe vernehmend, später die besorgten Kommentare, mit denen sie von Geige und zweitem Cello versehen wird.

Die Nachwelt ist skrupellos genug, auch dies als Filmhintergrund zu zweckentfremden, es verliert seine Unendlichkeit, und fungiert als farblich indifferente Tapete. Ich nenne die Filme „Wannseekonferenz“, „Der menschliche Makel“ und „The Limits of Controll“; der zuletzt genannte trägt den deutschen Alternativtitel: „Der geheimnisvolle Killer“, am Ende geht es allerdings nicht um eine Lady, sondern um einen Amerikaner, der verächtlich durchblicken lässt, dass er nicht die geringste Ahnung habe, was die Welt am Laufen hält, und schon er wird auftragsgemäß mit einer Gitarrensaite erdrosselt.

(Ich erwähne das nur, um dem Vorwurf zu entgehen, ich hätte das Motto des Abends nicht im Auge behalten. Es könnte sogar sein, dass auch unser real musizierendes Quintett noch einmal darauf zurückkommt.)

Wie ernst Schuberts Frage an die Zeit gemeint ist, spüren Sie selbst mitten im Scherzo, wenn der wilde Drive in sich zusammenbricht und ein großes Tor aufgeht: dieser Mittelteil ist ebenso ungeheuerlich wie das ganze Adagio vorher. Nirgendwo ist man dankbarer für die Tatsache, dass Schubert die dunkle Sphäre durch Hinzuziehung eines zweiten Cellos so stark gemacht hat.

Es ist vielleicht eine Todesverkündigung, – man könnte an Richard Wagner denken, der mit gleichem Ernst, Jahrzehnte später, eine ganz ähnliche Botschaft von Brünhilde an Siegmund übermitteln lässt. Aber eben auf der Bühne.

Und Schubert steht nicht auf der Bühne, weshalb er auch zu den drei großen Klassikern, wie Georgiades sagt, in einem so merkwürdigen Spannungsverhälnis steht. Die Formel lautet: Theater und Lyrik.

Wobei alles, was die drei Klassiker machen, gerade auch ihre absolute Musik, die Kammermusik und die Sinfonien, wie auf der Theaterbühne präsentiert werden, während die Lyrik – oder sagen wir klar: das Schubertsche Lied den Schauplatz vollkommen nach Innen verlegt hat. Die Dramen brechen wie von Außen hinein.

Beethoven spricht zu uns, wie erschütternd auch immer, er spricht von außen zu uns herunter, ja, – vielleicht sogar mit Brünhilde vergleichbar, liebevoll. Er hat es selbst einmal so ausgedrückt: „Höheres giebt es nichts, als der Gottheit sich mehr als andere Menschen nähern und von hier [!!!] aus die Strahlen der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten.“

Schubert aber spricht als lyrisches Ich, schutzlos, nicht von hoher Warte, nicht als Prometheus, sondern allenfalls – mit Heinrich Heine – als „unglückselger Atlas“, der eine Welt der Schmerzen erduldet oder verklärt, transzendiert.

Als Liedersänger, dem die Worte fehlen. Und der deshalb Unerhörtes in der Musik vollbringen kann.

Ich möchte schließen mit den wunderbaren Sätzen, die Alfred Brendel ans Ende seiner Analyse der großen Klaviersonaten Schuberts gestellt hat:

Das Finale der B-Dur-Sonate zeigt eine Fröhlichkeit, die nicht mehr unschuldig ist wie jene des Forellenquintetts und nicht zähneknirschend wie der Ausgang des Streichquintetts. Ihr Bereich liegt irgendwo zwischen Jean Paulschem Humor und dem Wiener Diktum, die Lage sei hoffnungslos, aber nicht ernst. [Wir schreiben dieses Diktum übrigens gern Konrad Adenauer zu. JR]

Daß Schubert auch noch in seiner letzten Lebenszeit manchmal imstande war, die Dinge leichtzunehmen, sollte uns freuen. Nichts vermag uns allerdings mit dem Zynismus eines Schicksals zu versöhnen, das Schubert im Alter von 31 Jahren sterben ließ. (Seite 151)

Quelle Alfred Brendel: Schuberts letzte Sonaten / in: Musik beim Wort genommen / Piper Verlag Münschen Zürich 1992 ISBN 3-492-03483-7 (Seite 80 – 153)

DANK für Initiative, schöne Kunst und viel Arbeit (siehe ganz oben) an Peter Lamprecht mit Almuth Wiesemann, Heiko Schmitz, Ursula Rinne und Thomas Grote, Solingen.

*******************************************************************

Der eigenartige Blick des Thrasybulos Georgiades auf die Musikgeschichte

Quelle Thrasybulos Georgiades: SCHUBERT Musik und Lyrik / Göttingen 1967 ISBN 3-525-27801-2

Weiteres zum Thema Georgiades und Schubert siehe auch HIER und Hier.

Georgiades und der Blick aufs Abendland:

Georgiades und der Blick aufs Abendland:

Eckhaus Paulusstraße

Eckhaus Paulusstraße