Wie es – wohl oder übel – begann

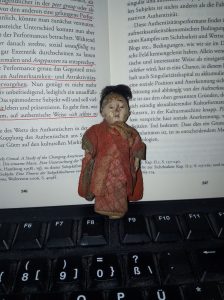

Aus der Anfangszeit in Greifswald (um 1943) habe ich ein Püppchen aufbewahrt: es befand sich lebenslang in einem durchsichtigen Plastikkästchen – wie Schneewittchen im gläsernen Sarg – und gab mir immer wieder Rätsel auf:

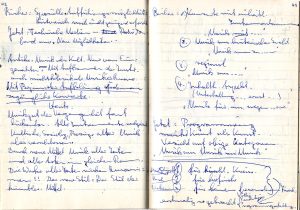

Eine Radio-Sendung am 16. Dezember 1959 im III. Programm NDR (Autor: Hans Otte): „Das imaginäre Konzert“. Die ganze Mitschrift (auch zur vorhergehenden Literatur-Sendung) folgt später in diesem Blog. Für mich ein kleines Zeit-Dokument.

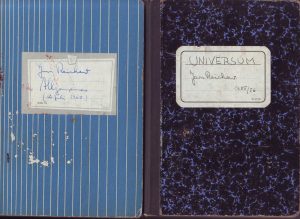

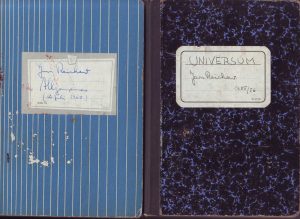

Mit diesen Kladden meinte ich es ernst. Einige Zeit vorher gab es die Jugendbücher „Das Neue Universum“ und „Durch die weite Welt“, das eine für mich, das andere für meinen Bruder; wir stritten uns über die Vorzüge des einen gegenüber dem anderen. Seit früher Kindheit aber gab es eine zweite Art von Bibel, das REALIENBUCH. Meine Oma gebrauchte sogar, ohne den Fehler zu bemerken, für das Wort Regal ein anderes und sagte: „Hol dir doch das Buch da aus dem Real!“ Es wurde ganz allmählich meins, und sobald ich einen Stempel mit beweglichen Lettern besaß, setzte ich meine Initialen hinein:

1947

1947 1999

1999 2001

2001

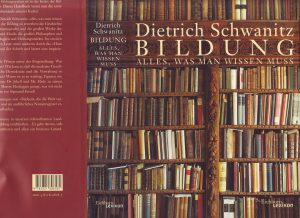

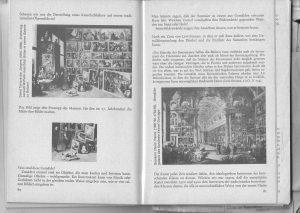

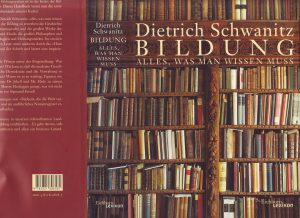

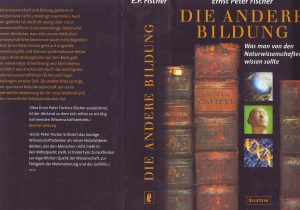

Ich habe diese Bücher gar nicht planmäßig studiert, eher ironisiert, aber sie haben mich durch ihr Outfit fasziniert. Sie demonstrierten mir überzeugend den Wert der Bibliothek hinter mir und um mich herum. Diese existiert ja und erweitert sich womöglich zur letztendlichen Selbstfindung. Genau so die Bilder des Museums: vor allem die Idee des Imaginären Museums, die ich André Malraux verdanke. Vielleicht irrtümlich.

André Malraux (1947) 1961

André Malraux (1947) 1961

John Berger 1974

John Berger 1974

Was hier noch fehlt, ist die Aufnahme einer Schulfunksendung etwa 1959, in der ein Japaner (in seinem besonderen Deutsch) aus seiner Kindheit erzählte, dabei immer wieder in voller Stärke das Gagaku-Stück „Etenraku“ anspielte, das mich restlos begeisterte. Später war es die Protokollierung einer Radiosendung 1960/61, die Musik „aller Zeiten“ präsentierte (aber nicht aus aller Welt), vielleicht von Hans Otte… (habe ich eben eingefügt, richtiges Datum 16.Dez.1959)

Quelle NZZ 2.9.2014 „Das totale Museum für daheim“ Bernhard Dotzler über Walter Grasskamp über „André Malraux und das imaginäre Museum“ (2014).

HIER

Soweit auch die heute fast auf der Hand liegende Kritik. Ich spare mir einen distanzierenden Text zu alldem und füge hinzu: Anfang der 60er Jahre gehörte noch unbedingt hinein: C.G.Jung „Gesammelte Werke“, Sri Aurobindo „Der integrale Yoga“, Simone de Beauvoir und Alfred C. Kinsey. Alles zielte auf Vollständigkeit oder Vervollständigung. Es ging ums Ganze. Es begann halt so ähnlich, und am Ende stand in aller Bescheidenheit der Text von Wilhelm (nicht Alexander) von Humboldt über mentale Weltaneignung:

Wer, wenn er stirbt, sich sagen kann: ‚Ich habe soviel Welt, als ich konnte, erfasst und in meine Menschheit verwandelt‘ – der hat sein Ziel erreicht.‚

Zitiert aus dem nach wie vor lesenswerten Buch von Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? (Fischer Taschenbuch 2004)

Ich vergaß zu erwähnen, welchen Eindruck in den 60er Jahren Robert Musil und Marcel Proust in meinem allezeit formbaren Gemüt hinterließen. Und als ich gerade eben den Schreibtisch verließ, um im Schlafzimmer meine fünf oder sechs Morgenübungen zu machen, fiel mir ein schmales Buch ins Auge, das ich heute Nacht an dieser Stelle aufgeschlagen liegen ließ (ich lüge nicht!!!!), weil es perfekt die Situation der Fake-Welt beschreibt, für deren schamlosen Gebrauch sich selbst die Satiriker Joko und Klaas (Heufer-Umlauf) gerade in der Morgenzeitung entschuldigen mussten (nur weil sie ertappt wurden):

Die Lüge ist die Signatur dieser Welt. Sie durchdringt die zwischenmenschlichen Beziehungen jeder Art, die Gesellschaft, die Liebe, die Freundschaft, die Motive des Handelns, ja noch die Vorstellung der Individuen von sich selbst. Wo die Lüge zur universalen Herrschaft gelangt, verfälscht sie nicht nur jedes Ich und jedes Du bis zur Unkenntlichkeit, sondern wird, so paradox es scheinen mag, zum Instrument der Wahrheitsfindung. „Diese Lüge“ – so schreibt Proust – „gehört zu den einzigen Dingen auf dieser Welt, die uns Ausblicke auf Neues und Unbekanntes zu eröffnen, unsere schlafenden Sinne für die Betrachtung von Welten zu erwecken vermögen, die wir sonst nie gekannt hätten.“ Proust hat diese Möglichkeit an vielen Stellen in seinem Roman konkretisiert. Die Lebenslüge schließt die Lüge sich selbst gegenüber, das Nicht-wahr-nehmen-Wollen des Todes und die zur erbärmlichen Mitleidlosigkeit führende Furcht vor der Besinnung über die eigene Existenz mit ein. Viermal – leitmotivisch – hat Proust das Thema von der Ignorierung des Todes eines engen Freundes oder nahen Verwandten verwendet. Der Duc de Guermantes verleugnet den Tod des Vetters, die Duchesse ignoriert die tödliche Krankheit Swanns, die Verdurins verbannen zweimal jede Erinnerung an verstorbene Freunde aus ihrem Kreis. Die Ursache dieses Verhaltens […].

Quelle Erich Köhler / Angelika Corbineau-Hoffmann: Marcel Proust / Erich Schmidt Verlag Berlin 1994 (Seite 33)

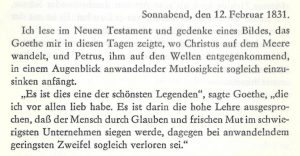

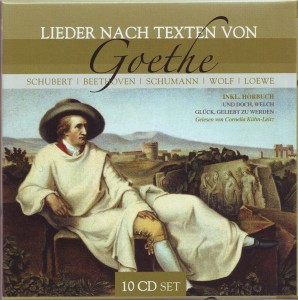

Aus dem oben schon zitierten Globalisierungsbuch von Safranski möchte ich noch ein erhellendes Zitat folgen lassen, das sozusagen Humboldt durch Goethe ergänzt:

Goethe, der genau wußte, was für die Bildung eines Individuums erforderlich ist, schreibt in ‚Wilhelm Meisters Wanderjahren‘: Der Mensch ist zu einer beschränkten Lage geboren; einfache, nahe, bestimmte Ziele vermag er einzusehen und er gewöhnt sich, die Mittel zu benutzen, die ihm gleich zur Hand sind; sobald er aber ins Weite kommt, weiß er weder, was er will, noch was er soll, und es ist ganz einerlei, ob er durch die Menge der Gegenstände zerstreut oder ob er durch die Höhe und Würde derselben außer sich gesetzt werde. Es ist immer sein Unglück, wenn er veranlaßt wird, nach etwas zu streben, mit dem er sich durch eine regelmäßige Selbsttätigkeit nicht verbinden kann.

Goethe hat, wie so oft, auch hier das Richtige getroffen. Es gibt eine Reichweite unserer Sinne und eine Reichweite des vom Einzelnen verantwortbaren Handelns, einen Sinnenkreis und einen Handlungskreis. Reize, so kann man mit großer Vereinfachung sagen, müssen irgendwie abgeführt werden. Ursprünglich in der Form der Handlungs-Reaktion. Handlung ist die entsprechende Antwort auf einen Reiz. Deshalb sind auch der Sinnenkreis, worin wir Reize empfangen, und der Handlungskreis, in dem sie abgeführt werden, ursprünglich miteinander koordiniert. Aber eben nicht gut genug koordiniert. Auch hierbei sind wir Halbfabrikate. Wir müssen nämlich selbst ein Filtersystem entwickeln, das Reize, auf die man gar nicht angemessen reagieren kann oder auch nicht zu reagieren braucht, wegfiltert. Unsere Sinne sind vielleicht zu offen. Unser diesbezügliches Immunsystem ist nicht ausreichend. Auch das gehört zur Arbeit an unserer zweiten Natur: die Entwicklung eines kulturellen Filter- und Immunsystems.

Mit der globalen Informationsgemeinschaft der Medien aber haben wir diese Aufgabe auf sträfliche Weise vernachlässigt. Denn die globale Informationsgemeinschaft bedeutet in diesem Zusammenhang: daß die Menge der Reize und Informationen den möglichen Handlungskreis dramatisch überschreitet. Der durch Medienprothesen künstlich erweiterte Sinnenkreis hat sich vollkommen vom Handlungskreis losgelöst. Man kann handelnd nicht mehr angemessen darauf reagieren, also die Erregung in Handlung umsetzen und abführen. Während einerseits die individuellen Handlungsmöglichkeiten schwinden, steigert andererseits die unerbittliche Logik des Medienmarktes mit seinen Informations- und Bilderströmen die Zufuhr von Erregungen. Das muß so sein, weil ja die Anbieter von Erregung um die knappe Ressource ‚Aufmerksamkeit‘ beim Publikum konkurrieren. Dieses aber, inzwischen an Sensationen gewöhnt und danach süchtig, verlangt nach einer höheren, jedenfalls neuen Dosis von Erregung. Statt Handlungsabfuhr: Erregungszufuhr.

Quelle s.o. Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? (a.a.O. Seite 77 ff)

Es wird schon schwer, dieses Zitat mit dem zusammenzudenken, das Marcel Proust betraf. Und obendrein liest es sich am Ende schon wie Andreas Reckwitz. Siehe hier.

Man kann sich wohl nicht anders dazu verhalten als: die Widersprüche vorüberziehen zu lassen, ohne zu versuchen sie aufzulösen oder mit einem Schwerthieb zerschlagen.

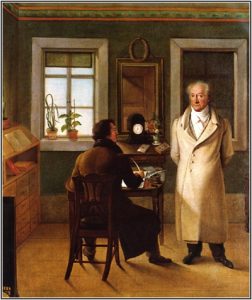

Goethe in seinem Arbeitszimmer

Goethe in seinem Arbeitszimmer