Archiv der Kategorie: Gespräch

Wahlverwandtschaften (Lebende Bilder)

Eine vergessene Kunst? Oder bloß ein Spiel?

Wie mein Interesse begann

Eine andere Beschreibung, die ich durch Zufall in Goethes „Wahlverwandtschaften“ fand und für meine Entdeckung hielt:

Damals gab es doch schon Wikipedia…

https://de.wikipedia.org/wiki/Tableau_vivant hier

Aber wohl noch nicht diese unvergleichliche Website (mit den Erläuterungen zu den lebenden Bildern ab dem Fünften Kapitel):

http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/bseiler/Wahlverwandt/kultur.htm HIER

ZITAT aus dieser Arbeit:

Das Titelblatt der Erstausgabe

Die Aufmerksamkeit, die der Roman fand, war groß, das Urteil jedoch keineswegs nur positiv. Von den moralischen Bedenken abgesehen, wurde auch die nicht immer konsequente Erzählweise beanstandet. Wilhelm Grimm schrieb am 22. November 1809 an seinen Bruder: „Ich begreife auch, daß das ganze Verhältnis sehr langsam und sorgfältig mußte entwickelt werden, nur nicht langweilig, wie es mir durchaus ist. Ich erkläre mir es aus der Art der Entstehung des Buchs, weil es durchaus diktiert ist, wo der Faden wohl nicht streng angehalten worden, sondern ganz gemächlich abgehaspelt worden und zuweilen auf die Lehne des Schlafsessels herabgefallen ist.“

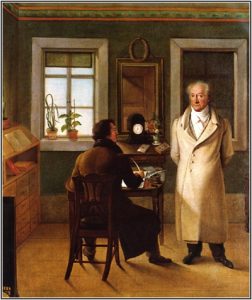

Goethe in seinem Arbeitszimmer

Goethe in seinem Arbeitszimmer

Auch wenn Goethe stehend und nicht sitzend diktierte, muss man wohl wirklich die oft umständliche Allgemeinheit der Aussagen auf diese Arbeitsweise zurückführen. Zur Besinnung auf plastische Einzelheiten wird man bei einem vorwärtsdrängenden Diktieren kaum veranlasst.

Zitat-Ende / der Autor:

SEILER Bernd W. Seiler, Januar 2015 hier

Zu Humboldts Kritik: Mir waren bei der Goethelektüre durchaus auch stilistische Schwächen aufgefallen, die sich aus der Praxis des Diktierens ergeben, z.B. die stereotype Verwendung des Wortes „entgegnen“ statt entsprechender Varianten. Andererseits: las er denn das Diktierte nachher nicht mehr durch? – Mir fiel jedoch das Wort vielleicht nur deshalb auf, weil es heute so viel auffälliger klingt als „antworten“, das ich nicht moniert hätte.

Ein anderes Thema dieses interessanten Autors:

http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/bseiler/Lesmona/ hier

Gender-Fragen!

Ein ZEIT-Gespräch

„So blicken männliche Säuglinge im Schnitt länger auf Mobiles, Mädchen länger auf Gesichter. Und schon im Alter von zwei Jahren verfügen Mädchen über einen Vorsprung im Wortschatz. Später haben die Geschlechter deutlich unterschiedliche Präferenzen in der Berufswahl, und zwar unabhängig von der Sozialisation.“ (Korte)

Paula-Irene Villa-Braslavsky / Alexander Korte, LMU München (siehe u.a. bei Lisa Littmann)

DIE ZEIT 31.März 2022 Seite 33/34

DIE ZEIT 31.März 2022 Seite 33/34

ZEIT (Martin Spiewak): Am Ende landen Sie stets am selben Punkt: Der Naturwissenschaftler Korte bringt die Biologie in Stellung, die Soziologin Villa die Gesellschaft.

Korte: Ich versteh mich keineswegs nur als Naturwissenschaftler.

Villa: Und ich habe auch von Materialität und Körperlichem gesprochen! Wenn wir von Männern und Frauen reden, hängt aber so viel mehr dran als bloße Biologie. Warum reden wir im Sinne der Präzision nicht besser von Menschen mit Gebärmutter oder von Menschen, die Spermien produzieren?

* * *

Korte: Die allermeisten Patienten sind biologische Mädchen, die sich als Transjungen selbstkategorisieren. ZEIT: Wie erklären Sie sich das? Korte: Da gibt es mehrere Gründe: Medienberichte, in denen eine Geschlechtsangleichung als unkompliziert dargestellt wird, spielen eine Rolle, aber auch neuartige Behandlungsangebote, die die Nachfrage fördern. Das ist beim Transthema nicht viel anders als sonst in der Medizin: Mehr Radiologen sorgen für mehr Röntgenaufnahmen.

Villa: Halt! Der wichtigste Grund für diese Entwicklung dürfte wohl sein, dass sich die Betroffenen heute eher trauen, Hilfe zu suchen. Insofern fände ich es verheerend, wenn es medizinische Angebote wie das Ihre nicht mehr gäbe. ZEIT: Frau Villa, wie erklären Sie sich, dass vor allem Mädchen mit ihrem Geschlecht hadern?

Villa: Das hat wohl damit zu tun, dass sie stärker eine Pflicht zur Selbstgestaltung spüren als Jungen. Das sieht man auch bei Mode und Kosmetik.

Korte: Wir Psychiater wissen seit Langem, dass Mädchen größere Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden haben als Jungen. In Befragungen empfindet jedes zweite Mädchen den Eintritt der Pubertät als unangenehm, bei Jungen sind es unter fünf Prozent. Das Hadern mit dem sich verändernden Körper schlägt sich bei weiblichen Jugendlichen unter anderem in gehäuften Essstörungen nieder. Für mich deutet einiges darauf hin, dass der Hype um Transsexualität bei Jugendlichen eine neue Form der Hysterie sein könnte. ZEIT: Wie behandeln Sie denn diese Jugendlichen?

Korte: Jedenfalls nicht, indem ich möglichst rasch mit Medikamenten eine Transition einleite. Ich versuche erstmal in Gesprächen herauszufinden: Wie hat sich dieses Gefühl entwickelt, im vermeintlich falschen Körper zu leben? Wir geben keine Hormone, die die Pubertät blockieren. Das unterschiedet uns von anderen Kliniken. ZEIT: Warum hadern gerade die Mädchen so sehr?

Korte: Die erste Regelblutung markiert bei ihnen nicht selten einen schmerz- oder schamhaft besetzten Eintritt in die Geschlechtsreife, beim Jungen hingegen ist es die erste Ejakulation. Letztere geht mit einem sehr angenehmen, orgastischen Erleben einher. Ein grundlegender Unterschied!

Villa: Dass sie die weibliche Pubertät und Sexualität per se mit Schmerz und Scham verbinden, ärgert mich wirklich. Ich hoffe, meine Tochter bekommt es nie mit Ärzten oder Ärztinnen Ihrer Haltung zu tun. Ich kenne das übrigens aus dem Sexualkundeunterricht an einem bayerischen Gymnasium, wo die oberste Botschaft war: Bloß nicht ungewollt schwanger werden! Keine Lust, kein Spaß, kein Stolz! Wenn wir das mit Weiblichkeit verbinden, müssen wir uns nicht wundern, dass es vermehrt Mädchen sind, die ihr Geschlecht ablehnen.

* * *

Ich könnte sagen: Mit alldem habe ich nichts zu tun, alles klar: heterosexuell, verheiratet, zwei Kinder (Junge und Mädchen), nie im Leben anders orientierte physische Kontakte, oder doch: immer wieder „Kontakte“ mit anders orientierten Menschen, was zwangsläufig Distanzierung bedeutete. Trotzdem würde ich jederzeit auch die eigene sexuelle Sozialisation als Problem behandeln, angefangen mit der Kindheit, die bedeutend vom weiblichen Geschlecht geprägt war: Großmutter, Mutter, kindliche Gespielinnen und – ihre Puppen. Modelle des Menschen. Nicht zentral, aber deren An- und Auskleiden war ins Spiel integriert, und sie waren geschlechtslos; es gab kein Zusatzglied, und das war aus meiner Sicht ohne Zweifel vollkommener. Dieses Faktum war mir auch in früher Jugend nicht gleichgültig, das Gegenteil von Penisneid. Zum Glück sah ich in meinem älteren Bruder einen Verbündeten, auch wenn wir das nie verbalisierten. Später wurde das anders, er entwickelte sich, gab Hinweise , wenn auch mit einer gewissen Herablassung. Aber unser Vater, der über alles schwieg, hatte die Macht. Und ein entscheidender Punkt war, dass er sie auch impulsiv ausübte: er schlug zu. (Auch meinem Großvater mütterlicherseits wurde das nachgesagt.) Die Schlüsselszenen meiner Kindheit haben damit zu tun. Mit Macht und Demütigung. Übrigens auch nicht abgemildert durch unsere Mutter, sie hatte das System verinnerlicht und ein sekundäres – kitschig beschönigendes – Linnen darübergebreitet. (Nur die ferne Schwester meines Vaters war anders, mildtätig, lieb und allverzeihend.) Ich versuche eine Schlüsselszene etwa aus dem Jahr 1955 zu erzählen:

Es hatte ein Chorkonzert gegeben, – mein Vater leitete in Bielefeld „Die Leineweber“ -, mein Bruder, der den Stimmbruch längst hinter sich hatte, durfte mitsingen, hatte Chancen bei einer mitsingenden, etwas älteren Schülerin, die möglicherweise auch dem Dirigenten gefiel. Es gab einen gemütlichen Ausklang, ich war längst zuhaus, meine Eltern trafen ebenfalls ein, machten sich allerdings Sorgen um den Ältesten. Ich spitzte die Ohren. Das Mädchen hieß Waltraud Papke und trug die Haare wie Marina Vlady. Die beiden hatten nach dem Fest auf einer Bank im Park gesessen und waren sich näher gekommen. Mein Vater, ahnungsvoll, geriet außer sich, als er heimkehrte, schon beim ersten Erklärungsversuch schlug er auf ihn ein, Mutti schrie: nicht an den Kopf! – heftiger Wortwechsel. Ich hörte zum ersten Mal in meinem Leben das Wort „Nutte“, und das Mädchen war gemeint! Ich wartete im Kinderzimmer, es dauerte eine Weile. Als ich aufwachte, hörte ich meinen Bruder in seinem Bett schluchzen. – Zwei Jahre später war ein anderes Mädchen im Spiel, Sigrid T., sie gingen viel in der Natur spazieren, nach Ruheplätzen suchend, ich erfuhr von ihm – vertraulich – etwas über den Bedeutungsumfang des Wortes „Petting“, wobei für mich das Verwunderlichste daran war, dass auch auf der weiblichen Seite „Lust“ eine Rolle spielte. Ich dagegen fuhr mit einem Mann in Urlaub, der älter war, beim Landeskirchenamt arbeitete und schon einen VW besaß, – weite Fahrten, Urlaube, FKK, ohne die leiseste Berührung; erst sehr allmählich wurde mir hier wie auch in ähnlich gelagerten Fällen klar, welcher psychologische Hintergrund die Hauptrolle spielt. Ich dachte, es sei das gemeinsame Musikinteresse. Lästig nur, wie wirkungsvoll ich von begehrenswerten Mädchen abgeschirmt wurde. Hinzukam die lethale Erkrankung meines Vaters (†1959), der mich einstweilen von jedem Hausball, jeder Kellerparty per Telefon zurückbeorderte, bevor die wahre Nacht anbrach. Noch im Studium hat mich jedes Schrillen eines Telefons aufschrecken lassen: „Ach…., mein Vater!“ – Die Sperre betraf das ganz normale zwischengeschlechtliche Verhalten, die jugendliche Entgrenzung in den biologisch bekannten Grenzen. Das war vor rund 65 Jahren. Man kannte nicht einmal das Wort homosexuell, man sprach vieldeutig von einem warmen Bruder, oder einem vom anderen Ufer. Meiner gehörte nicht dazu. Im Gegenteil.

ZEIT: Selbst in der Medizin zweifelt niemand daran, dass es intersexuelle Menschen gibt. KORTE: Richtig, das ist aber kein Beleg dafür, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, im Gegenteil. Als intersexuell werden Menschen mit einer körperlichen Geschlechtsentwicklung bezeichnet, die von der Norm abweicht – das ist noch einmal etwas ganz anderes als eine Transsexualität. Mediziner kennen runbd 50 verschiedene Syndrome, von denen die meisten extrem selten sind. Und in der Regel ordnet sich die allergrößte Mehrheit dieser Menschen klar einem Geschlecht zu. Für mich ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts also leider ein Hinweis darauf, dass Ideologien selbst auf hohe Institutionen Einfluss nehmen.

ZEIT: Frau Villa, Sie dagegen haben mal geschrieben, die Zweigeschlechtlichkeit sei eine Ideologie. VILLA: Damit meinte ich zugespitzt, dass die Vorstellung von der Binarität der Geschlechter ideologisch motiviert ist. Alles, was da nicht hineinpasst – das Nichtbinäre, das Fließende – , wird als Ausnahme oder als zu therapierende Abweichung verstanden.

ZEIT: In Deutschland haben bisher weniger als 1000 Menschen ihr Geschlecht offiziell als divers angemeldet. Spricht das nicht doch für Ausnahmen? VILLA: Als psychische Realität, aber auch als praktische Erfahrung gibt es ohne Zweifel mehr als zwei Geschlechter. So, wie es innerhzalb der Geschlechter viele Varianten gibt. Genau das haben die Verfassungsrichter erkannt. ZEIT: Ich beschäftige mich seit bald 20 Jahren mit diesen Themen und beobachte, wie sich die Debatte immer weiter aufheizt. Warum ist das so?

KORTE: Das liegt auch daran, dass queere Strömungen, die auf eine Auflösung der Geschlechtsbegriffe hinarbeiten, in den Gender-Studies die Oberhand gewonnen haben. Der traditionelle Feminismus, der die strukturellen Ursachen der Benachteiligung von Frauen kritisiert, hat derweil an Einfluss verloren.

VILLA: Mit der Geschlechterdiskussion verbinden sich, wie wir gesehen haben, Ordnungsvorstellungen und Moralauffassungen. Wer das infragestellt, verursacht Verunsicherung und erntet teilweise heftige Kritik. Das kenne ich, solange ich mich mit dem Genderthema befasse. Ich bekomme alles: von gut gemeinten Korrekturvorschlägen bis hin zu Drohbriefen und Vergewaltigungsfantasien. ZEIT: Herr Korte, ich habe ein Jahr gebraucht, bis dieses Gespräch zustande kam. Von Medizinern uns Sexualwissenschaftlerinnen hagelte es Absagen: »Das gibt nur Ärger«, »Ich will keinen Shitstorm«. Sie fürchten offenbar keine Kritik? KORTE: Auch ich bekomme beleidigende E-Mails bis hin zu Drohungen. ZEIT: Wäre es nicht einfacher, wenn das Mannsein und Frausein weniger wichtig wären?

VILLA: In einer Gesellschaft, in der die Frage der Geschlechtsunterschiede nicht mehr diese große Bedeutung hat, verliert die Debatte an Schärfe – das wäre zumindest meine Hoffnung. Vielleicht gäbe es sogar das beschriebene bLeiden am falscxhen Geschlacht deutlich weniger, wenn wir an das Geschlecht weniger Erwartungen stellen würden. Zum Glück existieren dafür erste Hinweise: Die Zahl von Mednschen, die sich als genderfluid oder nonbinär bezeichnen, nimmt bekanntlich zu. KORTE: Ihre Hoffnung in Ehren, aber ich fürchte, das ist eher ein Problem und nicht die Lösung.

Das Gespräch führte Martin Spiewak.

Quelle DIE ZEIT 31. März 2022 Seite 33/34 Die Unordnung der Geschlechter Wie unterscheiden sich Frauen und Männer? Was ist biologisch festgelegt, was sozial beeinflusst? Ein Streitgespräch über die wissenschaftlichen Grundlagen einer endlosen Debatte.

Warum bedeutet mir dies alles etwas? Obwohl es mich scheinbar nicht betrifft? Ich denke an ein altes Bilderbuch, das ich vor drei Jahren schon mal kurz gestreift habe: hier (ganz am Ende). Weiteres hier. Was ich nie behandelt habe, war die Machtfrage bzw. die meiner kindlichen Ohnmacht. Schon mein Bruder, nur anderthalb Jahre älter, war deutlich mächtiger, er durfte manches für mich entscheiden, er stand jahrelang der Übermacht Mutter näher, ich war fast nichts. Er hatte Sinn für alles Technische, er ging mit Modellflugzeugen um und malte schnittige Autos (ich krückelige Kühe und Rehe), er hätte gewiss als Baby die Mobiles beobachtet, ich nur die sich nähernden Gesichter! Und dann war da ein Schlüsselerlebnis, das mich mit dem Begriff Wahrheit konfrontierte, mit Ausweglosigkeit, Verlassenwerden, Alleinsein: an der Wand, hinter einem Vorhang, nein, einem großen Badetuch, das über einer blanken Stange zum Trocknen aufgehängt war.

Ich erzähle es lieber, als sei es die Geschichte eines fremden Kindes, etwa viereinhalb Jahre alt. Oder fünf? An der Wand über dem Doppelbett, in dem es lag, hing die Taschenuhr des Vaters, die er nicht mit in den Krieg nehmen wollte. Allein. Das Kind fühlte sich nicht mehr krank, ließ die Augen im Zimmer wandern, seitlich und hinter sich, über sich, – da war die Uhr. Wenn es aufstand und sich reckte, reichten die Fingerchen bis dort hinauf. Vor dem Haus hörte es die Stimmen der anderen Kinder, die spielten; jetzt rutschte die Kette der Uhr über den haltenden Nagel, auf die Ärmchen, das Kind umklammerte das tickende Etwas und raus aus dem Bett! War es so umsichtig sich anzukleiden? Vielleicht war Sommer, draußen brauchte man nichts Warmes. Woher kam der kleine Hammer, wir wissen es nicht, der Bruder fragte eindringlich: „Das ist nicht die Uhr von Papa?“ „Neinnein, ankucken! aufmachen!“ Gleich neben den Treppenstufen an der Mauer ließ sich das Ding gut anschauen und bearbeiten. Als die Mutter nach Hause kam, war nichts zu beschönigen, Glas kaputt, Silber platt, alles verbogen, heile machen ging nicht. Wer war das?! Der Kleine hat gesagt, es ist nicht die Uhr von der Wand! Nein, sagte der, ich war das nicht. Er wollte es nicht mehr sein. Das Strafgericht fand im Badezimmer statt, die Schläge taten weh, die Mutter war sehr böse, wer hat das gemacht? Sag die Wahrheit! Immer wieder: Sag die Wahrheit! Und der Kleine antwortete immer wieder: „Die Wahrheit!“ Wie sie’s wollte. Und wenn sie weg war, stellte er sich mit dem Gesicht hinter das Badetuch, sie sah ihn sofort, und es gab wieder Schläge. Und wieder gehorchte das Kind und sagte „die Wahrheit“, immer wieder, sie wollte es doch! Die Mutter. Sie wusste, wer jetzt so lügt, wird zwangsläufig später auf die schiefe Bahn geraten. Es war Krieg, die Russen würden kommen. Und eines Tages begann sie dem Kind ihr eigenes Lieblingsbuch vorzulesen: „Wie Engelchen seine Mutter suchte“. War Engelchen wirklich ein Bübchen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls schämte ich mich.

Die Situation der Klassik im Entertainment

Inas Nacht

Wenn ich bedenke, dass die Bach-Sonaten und -Partiten mit Leonidas Kavakos (wie so vieles anderes) bei Sony Entertainment herausgekommen sind, überlege ich, womit die „große Klassik“ eine solche Rubrizierung verdient hat. Ich weiß: Hofmusik, Tanzboden und was man da alles beschwören kann. Geschenkt.

Ich habe etwas übertrieben: das Label heißt Sony Classical, immerhin, und ist nur unter dem großen Dach von Sony Music Entertainment im weiten Sinne beheimatet, wie das Leben insgesamt ja nichts anderes ist als Unterhaltung, sagen wir, im allerweitesten Sinne.

Wenn ich mich nun selbst selbst tief in der Nacht entertaine und das Fernsehen eingeschaltet habe, lande ich nicht ungern bei Inas Nacht und bin bereit, sowohl Ina Müller als auch Peter Heinrich Brix zur Kultur zu zählen, hoch oder tief, ich weiß es nicht. Speziell musikalisch sind sie durchaus, und besonders der Gast ist dazu noch für diese Sendung ein Idealfall an Witz und Verschmitztheit. Ich lache mindestens ebensoviel wie der mitwirkende Shantychor, der die entsprechenden Gags mit der Unisono-Strophe „What shall we do“ bedenkt, die wie der Tusch in der Büttenrede fungiert. Dankbar für diese Lach-Anlässe notiere ich quasi als Volkes Stimme, was die beiden Protagonisten einander und mir über Klassik mitteilen.

Inas Nacht mit Peter Heinrich Brix und Anja Kohl NDR 19.02.22, 00:30 Uhr, HIER ab 15:09

Müller: Lieber zum Heavy Metal oder zum Open-Air-Festival gehen?

Brix: Da geh ich mal zum Heavy Metal. Weil, ich muss zugeben, die Hochkultur ist für mich auch in weiten Teilen … nicht erschlossen. (Lachen im Hintergrund) Bildungsmangel! (Nee nee!) Aber manch einer, der (Händeklatschbewegung) da sitzt (klatscht + vielsagendes Lächeln).

Müller: … das ist einfach nicht Bildungsmangel, sondern es ist, finde ich, einfach Geschmacksache. Ich saß neulich in einem Liederzyklus-Abend und dachte, ich glaube der Liederzyklus wird mich nicht schaffen! (Lachen) also – das ist dann die Elbphilharmonie, die kennt man dann irgendwann und steht da einer mit dem Flügel und singt Musik, die du nicht kennst … Frühlingszyklen, ich weiß nicht was, alles hört sich „geht-so“ an, und es dauert zwei Stunden…

Jaja, ich sach ja,

… das kannst du heute nicht mehr machen!

Ja, aber es gibt auch Leute, die das — die damit durchaus was anfangen können, die da mehr drüber wissen, die das noch erreicht, wie soll ich das erzählen, äh, ich glaub, dass — du hast keinen Zugang!

Kuckst du dir denn mal so ne Mozart-Oper an (er hebt das frischgefüllte Bierglas) in der Hamburger —

Nee! (beide prosten sich zu)

Lachen, Einwurf Shantychor „What shall we do with the drunken sailor“, bis etwa 16:32

Was mag es gewesen sein, was Ina Müller in die Elbphilharmonie getrieben hat? Vielleicht die Veranstaltung zum Internationalen Welt-Mädchen-Tag hier ? Oder gab es „Die schöne Müllerin“? Da könnte sie geschmackvollerweise eine Karte geschenkt bekommen haben.

Bei der Imagination der Szene in der Elbphilharmonie jedenfalls, ob großer oder kleiner Saal oder irgendwo noch viel kleiner, fiel mir ein Satz aus Thomas Manns Novelle „Tristan“ ein. Da wird in einer Gesellschaft Musik am Klavier dargeboten, Nocturnes von Chopin, es ist die klassische Salon-Situation, und dann endlich: Tristan, vermutlich Vorspiel und Liebestod.

Unterdessen hatte bei Rätin Spatz die Langeweile jenen Grad erreicht, wo sie des Menschen Antlitz entstellt, ihm die Augen aus dem Kopfe treibt und ihm einen leichenhaften und furchteinflößenden Ausdruck verleiht. Außerdem wirkte diese Art von Musik auf ihre Magennerven, sie versetzte diesen dyspeptischen Organismus in Angstzustände und machte, daß die Rätin einen Krampfanfall befürchtete.

Nein, der Liebestod erfolgt erst viel viel später, Hörnerklang, offenbar der ganze zweite Akt bis zu Brangänes Habet-Acht-Gesang. Ach Ina, wer das kennte! Es ist Geschmackssache, aber wer will schon so lange bei der Rätin Spatz sitzen…

Es hilft nichts, ich muss mehr von der Geschichte preisgeben, die ich mir damals, am 22. November 1963 für die Ewigkeit vorgemerkt habe, wohl auf einer Bahnreise, denn ich habe, vielleicht für den Fall, dass ich den voluminösen Band irgendwo liegen lasse, vorn die vollständige (studentische) Heimadresse eingetragen: 5 Köln-Niehl / Feldgärtenstrt. 154 bei Heinen.

Quelle Thomas Mann: Sämtliche Erzählungen S.Fischer Verlag Frankfurt am Main 1963

Der folgende Link nur für den Fall, dass ich vergesse, wie die Klassik heute als Erfolgsunternehmen zugerichtet wird:

BERLIN Opus Klassik: Hier https://www.zdf.de/kultur/opus-klassik/opus-klassik-2022-100.html hier

Musik und Allmacht

Lieber das Buch lesen oder ein solches Gespräch hören?

Je länger, desto motivierter. Und erst recht, wenn die beiden Protagonisten auf die Musik zu sprechen kommen, – der die grenzenlose Verfügbarkeit Schaden zufügt. Es sind wohl Pop-Hörer, aber was sie sagen, gilt auch in der Klassik.

Pressetext Suhrkamp

Das zentrale Bestreben der Moderne gilt der Vergrößerung der eigenen Reichweite, des Zugriffs auf die Welt: Diese verfügbare Welt ist jedoch, so Hartmut Rosas brisante These, eine verstummte, mit ihr gibt es keinen Dialog mehr. Gegen diese fortschreitende Entfremdung zwischen Mensch und Welt setzt Rosa die »Resonanz«, als klingende, unberechenbare Beziehung mit einer nicht-verfügbaren Welt. Zur Resonanz kommt es, wenn wir uns auf Fremdes, Irritierendes einlassen, auf all das, was sich außerhalb unserer kontrollierenden Reichweite befindet. Das Ergebnis dieses Prozesses lässt sich nicht vorhersagen oder planen, daher eignet dem Ereignis der Resonanz immer auch ein Moment der Unverfügbarkeit.

Mit dem Resonanz-Phänomen hatte ich mich damals auseinandergesetzt. Kritisch? Rat an mich also: noch einmal ansehen, präparieren, repetieren:

Musikbezug ab 34:50 (Umgang mit CD, physischen „Konserven“ ↔ Spotify, youtube u.ä):

Oder hier:

https://www.zdf.de/gesellschaft/precht/precht-236.html hier

ZDF Pressetext

Was macht das mit unserem Bewusstsein von der Welt und von uns selbst? Bekommen wir das Leben durch diese digitale Welterweiterung besser in den Griff oder verlieren wir es aus dem Blick? Macht die digitale Technik uns freier und mächtiger oder abhängiger und ohnmächtiger? Darüber spricht Richard David Precht mit dem Soziologen Hartmut Rosa.

Plädoyer für „Unverfügbarkeit“

Hartmut Rosa beschäftigt sich als Wissenschaftler und Autor mit der digitalen Moderne und hält ein leidenschaftliches Plädoyer für die „Unverfügbarkeit“, wie er es nennt. Unverfügbar sind all die Dinge in unserem Leben, die sich nicht nur unserer, sondern auch der digitalen Kontrolle entziehen können.

Das zentrale Versprechen moderner Technologie sei doch die Bequemlichkeit, so Richard David Precht im Gespräch mit Hartmut Rosa. Mit ihr können wir mühelos über uns und die Welt verfügen und sie kontrollieren. Wir sehnen uns danach, eine immer komplexere Wirklichkeit beherrschbarer und zugänglicher zu machen. Das sei doch das natürliche Streben des Menschen, spätestens seit er vom Jäger zum Sammler wurde.

Trügerisches Gefühl von Allmacht und totaler Kontrolle

Entscheidend dafür, dass die Wahrnehmung der Welt wirklich glücken kann, hält Hartmut Rosa dagegen, sei eine lebendige Resonanz zu den Menschen und Dingen. Diese Wechselbeziehung gehe verloren. Viele dieser ursprünglich lebendigen Verbindungen werden in unserem modernen digitalen Lebensgefühl immer indirekter und eindimensionaler. Und wir wiegen uns, so befürchtet Rosa, in einem trügerischen Gefühl von Allmacht und totaler Kontrolle, das uns letztlich von der Welt zu entfremden droht.

Wir sind immer weniger auf andere Menschen angewiesen und verlernen dadurch, mit dem Unberechenbaren umzugehen. Wie zum Beispiel Touristinnen, die eine Kreuzfahrt mit „Polarlichtgarantie“ oder eine Safari mit „Löwengarantie“ buchen und ihr Geld zurück haben wollen, wenn die versprochenen Naturereignisse ausbleiben. Sie haben ein anderes Verhältnis zum Leben und zur Welt als ein Mensch, der sich darüber freuen kann, dass plötzlich und unerwartet der erste Schnee fällt.

Scheinbar immer weniger angewiesen auf andere, machen wir uns gleichzeitig immer abhängiger von einer Technik, die jederzeit funktionieren und verfügbar sein soll. Trotz des enormen technischen Fortschritts bekommen wir aber weder globale Krisen wie den Klimawandel noch die Corona-Pandemie in den Griff. Hier droht für Hartmut Rosa die Unverfügbarkeit ins Monströse umzuschlagen, in einen völligen Kontrollverlust.

Ganz in der Tradition der kritischen Theorie sucht und forscht der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa nach Gegenkonzepten zu unserer allgegenwärtigen Erfahrung der Entfremdung und Beschleunigung. In seinem Buch „Unverfügbarkeit“ macht er das moderne Streben nach vollkommener Verfügbarkeit und Kontrolle für ein Verstummen der Welt verantwortlich. Wie die menschliche Beziehung zur Welt glücken könnte, hat er in seinem Werk „Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung“ untersucht.

Das Buch ist da: