Woher stammen die berühmten „Werte“?

(Eine Antwort in Zitaten, ergänzt durch Bilder aus dem Süden, der das Licht für uns erfunden hat.)

Seit meiner Schulzeit (altsprachlich, mit Cäsar, Vergil, Catull, Homer, Thukydides, Sokrates alias Plato, Aristoteles) habe ich – ohne darüber nachzudenken -, unsere Geschichte beim Kampf um Troja beginnen lassen, vielleicht ergänzt durch Eindrücke aus dem Alten Testament. Wieso hat man mir nicht das Einfachste beigebracht? Meine geliebten „Deutschen Heldensagen“ enthielten wohl mehr reale Vorgeschichte als ich je geglaubt hätte. Die edlen Recken – das Zeitalter von Mord und Totschlag. Eins der wichtigsten Bücher, das ich jetzt mit ständig wachsendem Eifer lese, besitze ich seit Juli 2005, angeschafft im Zuge meiner Gotik-Begeisterung auf Anraten von Freund BS, angelesen und versehentlich in den Wartestand versetzt, nach 12 Jahren wiederentdeckt, aus unerfindlichen Gründen mit einem neuen Bewusstsein. Nicht dank eines bestimmten Kapitels, sondern dank des gewaltigen, „sprachmächtigen“ Zugriffs eines großen Geistes. Plötzlich öffnet sich ein Riesen-Portal, und immer aufs neue, in jedem Kapitel, immer wieder dieser weite Ausblick in die gesamte Geschichte, die uns bis heute angeht. DAS BIST DU, DAS SIND WIR ALLE. Mit unsern zweifelhaften, christlich-abendländischen Wurzeln, die uns jetzt helfen sollen, die Gefahr aus dem Orient zu bannen, – statt endlich den Rest der Geschichte zu lernen. Es beginnt um das Jahr 1000, alles andere ist Rekonstruktion, Aufarbeitung, Verdrehung und Ausbau der vorherigen Jahrtausende, die ohne uns stattgefunden haben. Wobei im Mittelpunkt nicht die Frage steht, was wir glauben sollen, sondern wie wir denken gelernt haben und wie es weitergehen kann.

Ich zitiere also (und hebe nach Gutdünken einiges in roter Farbe hervor):

In den Augen Gottes – in den Augen seiner Diener, der Prälaten des 9. Jahrhunderts – bilden die Menschen nur ein einziges Volk. Gewiß, sie unterscheiden sich nach Rasse, Stand, Geschlecht, Herkunft und Funktion. Doch „sie verlangen alle nach einem einzigen Königreich„, wie Erbischof Agobard von Lyon zur Kaiserzeit Ludwigs des Frommen schrieb. Im Gefolge des Königs, der die hohenpriesterlichen und militärischen Funktionen in sich vereint, der die weltliche Macht in Händen hält und die gesamte Verantwortung gegenüber den übernatürlichen Kräften trägt, verfolgt die menschliche Gesellschaft vereint ihre Prozession, dem Lichte entgegen. In Wirklichkeit war sie zerteilt. Dichte Scheidewände trennten die Kleriker von den Mönchen, die Laien von den Männern der Kirche und, innerhalb dieser Welt der Sklavenhaltung, vor allem die freien Menschen von denen, die wie Tiere gehalten wurden. Dennoch hatte sich die kleine Elite der Kirchenfürsten, die einzigen zur Abstraktion fähigen Menschen, deren alleinige Meinung in Texten festgehalten wurde, das Gottesvolk während des ganzen Mittelalters als homogene Schar vorgestellt; und dieses vorherrschende, auf die Institution der Monarchie gestützte Einheitsgefühl hing mit einem zweiten Oberbegriff zusammen, dem der Stabilität des gesellschaftlichen Gebäudes. Ein lateinisches Wort, ordo, drückt die Unveränderlichkeit jener Gruppen aus, denen die Individuen sich zuordneten, um ein jeder nach seinen Verhältnissen der Wiederauerstehung und dem Heil entgegenzugehen. Ordnung, Rangfolge: bei der Schöpfung hat Gott jedem Menschen seinen Platz zugewiesen, ihm eine Stellung gegeben, die ihm gewisse Rechte verleiht und ihm eine bestimmte Aufgabe beim fortschreitenden Aufbau des Reiches Gottes zuweist. Niemand sollte diesen seinen Zustand verlassen. Jede Störung wäre Frevel. Und am Tage der Salbung erteilte der König jedem einzelnen gesellschaftlichen Organ die formelle Garantie seiner Gewohnheitsrechte. Das noch sehr primitive Universum des 9. Jahrhunderts konnte in der Tat unbeweglich erscheinen, erstarrt in den Zyklen des Landlebens, wo die Jahreszeiten sich in ihrer Gleichmäßigkeit ablösen, wo die Zeit einen Kreis beschreibt, der analog zu der Sternenbewegung des Himmels verläuft. Niemand in dieser Welt konnte auch nur die Hoffnung nähren, sich genügend zu bereichern, um seinen Rang zu verlassen und die Sprossen der zeitlichen Hierarchie emporzuklettern. Alle Reichen waren Erben, deren Wohlstand und Ruhm aus der Tiefe der Zeiten kamen, weitergegeben von Generation zu Generation, seit Menschenaltern von den entferntesten Ahnen. Und alle Armen plagten sich auf demselben Boden, den schon die Vorfahren mit ihrem Schweiß befruchtet hatten. Jede Veränderung erschien als Mißgeschick, nahm den Verlauf eines Skandals. Als Herr der Unveränderlichkeit thronte Gott – genau wie die Könige, genau wie der Kaiser – am Nabel der Welt.

In Wirklichkeit veränderte sich die Welt, allerdings auf unmerkliche Art und Weise und nach einem Rhythmus, der sich nur sehr langsam beschleunigte. Kurz vor dem Jahr tausend kamen ganz allmählich neue Sozialstrukturen zum Vorschein, und zwar zunächst in den entwickeltsten Provinzen des Abendlandes, das heißt, im Königreich Frankreich. Die Modernität des 11. Jahrhunderts liegt tatsächlich in dieser tiefgreifenden Umwälzung, die sich schließlich auf alle Aspekte der Zivilisation auswirkte, insbesondere auf die Verteilung von Macht und Reichtum sowie auf die Vorstellungen, die man sich von der Beziehung des Menschen zu Gott machte und folglich auf die Mechanismen der künstlerischen Schöpfung. Ohne Bezugnahme auf diese Veränderungen, das heißt auf die Einrichtung des von uns so genannten Feudalwesens, sind weder das Aufkommen der romanischen Kunst noch ihre spezifischen Züge zu verstehen.

Dies ist so sachlich und so hervorragend prägnant erzählt, dass man gebannt auf das schaut, was da im Schoße der Menschheit heranwächst. Und die zunächst überraschenderweise ins Blickfeld gerückte romanische KUNST wird zum fabelhaftesten Gegenstand der Menschen-Erforschung.

Und wenn man bedenkt, zu welcher Deutungsdringlichkeit gerade die Frage der Geschwindigkeit im Verlauf der Geschichte des Abendlandes heranwächst, so folgt man beklommen schon den ersten Ansätzen und Motiven dieser Entwicklung. Der Autor fährt fort:

Die Triebfeder dieser Wandlung liegt nicht im Bereich der Wirtschaft, deren Wachstum außerordentlich langsam vonstatten ging und noch keinerlei Veränderung hervorbrachte. Sie liegt vielmehr in einem politischen Umstand: der wachsenden Ohnmacht der Könige. So gesehen kann die Einheit der Macht in den Händen der großen Karolinger als ein Wunder anmuten. Wie war es diesen Bandenoberhäuptern gelungen, den maßlos weitläufigen, dichten, undurchdringlichen Staat, den das Reich des Jahres 800 darstellte, unter ihre effektive Herrschaft zu bringen? Wie hatten sie zugleich über Friesland und Friaul, über die Ufer der Elbe und Barcelona gebieten, wie hatten sie sich in all diesen Provinzen, wo es weder Straßen noch Städte gab, wo selbst das Pferd eine Seltenheit war und die Königskuriere zu Fuß gingen, Gehorsam verschaffen können? Ihre Autorität hatte sich auf den permanenten Krieg gestützt, auf die pausenlos wirkende Antriebskraft der Eroberungen. (Seite 58ff)

Wer möchte hier aufhören weiterzulesen? Ich nur unter der Bedingung, an eine andere Stelle springen zu dürfen, an welche auch immer, es wird ebenso spannend weitergehen. Ich lande 140 Seiten weiter, das macht ungefähr 200 Jahre, und zwar allein aus dem Grund, weil ich mir dort etwas über die Lichterscheinung des rationalen Denkens unter Abaelard angestrichen habe.

Das Instrument des rationalen Denkens vervollkommnete sich schnell; das Abendland übernahm immer mehr intellektuelle Methoden, die es aus Kulturbereichen jenseits der Grenzen der römischen Christenheit schöpfte, aus Kulturen, die sich als sehr viel reicher erwiesen, als die römische Christenheit es je gewesen war: es schöpfte aus dem Wissen der muselmanischen Welt und durch deren Vermittlung auch aus dem Wissen des antiken Griechenland. Als Siegerin über den Islam begann die Christenheit, dessen Reichtümer zu plündern. Im wiedereroberten Toledo hatten Gruppen lateinischer und jüdischer Gelehrter unverzüglich mit der Übersetzung arabischer Bücher und der darin enthaltenen Versionen griechischer Texte begonnen. Die Armeen, die die Heiden Schritt für Schritt zurückdrängten, bestanden vorwiegend aus französischen Rittern. So waren es denn auch französische Priester, die sich als erste um die intellektuelle Ausbeute bemühten. Und es waren die Schulen von Frankreich, zuerst die von Chartres, dann die von Paris, denen die Arbeit der in Spanien tätigen Übersetzer zugute kam: ihre Bibliotheken erweiterten sich um neue Bücher und bald auch um die logischen Abhandlungen des Aristoteles. Letztere stellten den Lehrern ein dialektisches Rüstzeug zur Verfügung, von dem die abendländischen Mönche bis dahin nur über Boëthius eine verzerrte, verarmte, lächerliche Wiedergabe zu Gesicht bekommen hatten. Nach 1150 erklärte Johannes von Salisbury, der in Paris studiert hatte, Aristoteles zu dem Philosophen schlechthin und die Dialektik zur Königin des trivium. Auf sie stützen sich die Fortschritte des Geistes, der mit Hilfe der ratio alle Sinneswahrnehmungen überflügelt und einsichtig macht, und der mit Hilfe des intellectus die Dinge auf ihren göttlichen Ursprung zurückführt, die Ordnung der Schöpfung erfaßt, um endlich zum wahren Wissen, der sapientia vorzudringen. (Seite 200f)

Die Fotos (E.Reichow) haben nur indirekt mit dem Buch zu tun, das ich lese, – um so mehr mit der liebenswerten Region, in der ich es lese und die nur scheinbar von Menschen verlassen ist. Am äußersten Rand Europas. Von hier aus wurde der Seeweg nach Indien entworfen und 1498 erschlossen.

(Fortsetzung Seite 287)

Auch ein anderer Traum brach zusammen, der Traum von der bevorstehenden Eroberung des endlich ganz im Glauben an Christus vereinten Universums. Dieser Traum hatte Europa seit seinen ersten Erfolgen gegen desn Islam stets geschmeichelt: nun wacht es erstaunt daraus auf. Aus dieser Desillusionierung entsprang möglicherweise die vergänglichste aller Störungen, jene Bestürzung, die die heitere Ordnung, in deren Rahmen die Kathedralen das Bild der Schöpfung ansiedelten, lächerlich erscheinen ließ. Jerusalem, auf das sich die ganze Hoffnung des Abendlandes gerichtet hatte, entzog sich den Streitern Christi. Ohne den geringsten Erfolg hatten die Kreuzfahrer von 1190 versucht, das Heilige Grab zurückzuerobern. Während der langen Belagerung von Akkon hatten sie sich daran gewöhnt, daß man auch unter den Sarazenen ehrwürdigen Helden begegnen konnte. Dann waren sie jämmerlich, krank und mit leeren Händen abgezogen – um bald wieder aufzubrechen; dieses Mal allerdings mit dem Ziel, christliche Provinzen wie etwa das Narbonnais oder aber unter der Führung italienischer Kaufleute Byzanz zu plündern. Sogar der heilige Ludwig wurde von ihnen gefangengenommen. Er mußte Lösegeld bezahlen. Er konnte seine Pilgerfahrt zum Grab Christi nicht beenden. Im Jahre 1261 vertrieben die Schismatiker die Franken aus Konstantinopel. (…) Die Hoffnung, eines Tages alle Nationen der Welt am Heiligen Grab zu versammeln, war gestorben. Die Heere des Abendlandes kamen nicht mehr vorwärts. Überlegene Kräfte brachten sie zum Stillstand, drängten sie inzwischen sogar zurück und vertrieben ihre Vorposten.Europa selbst war in Gefahr. Ganz Asien, dessen ungeheure Ausmaße es allmählich erkannte, drohte ihm mit seinem vollen Gewicht. Europa spürte erneut die Antriebskraft, die aus diesem Teil der Welt hervorbrach, ähnlich wie die, die einst den Sieg über das römische Imperium davongetragen hatte. Aus der Weite der Steppen sah es mongolische Horden heraufziehen. In den Jahren 1241 und 1243 hatte die Christenheit schon in Polen und Ungarn gegen diese Angreifer mit den fremden Gesichtern kämpfen müssen. In ihrem Schrecken hatte sie geglaubt, in ihnen die Völker von Gog und Magog zu erkennen, die Reiter der Apokalypse, die Vorläufer der Endzeit.

Damals wurden sich die Männer der Kirche also bewußt, daß der christianisierte Bereich nur einen, und zwar einen kleinen Teil der Welt darstellt, daß es nicht mehr möglich war, an einen baldigen Sieg der Christenheit zu glauben, der die ganze Welt in einen kontinuierlichen Aufstieg zusammenzufassen vermöchte. Diese Männer, denen die Erschließung neuen Wissens und der kulturelle Aufschwung die Augen geöffnet hatten, mußten den offenkundigen Tatsachen ins Gesicht sehen: die Schöpfung war unendlich weitläufiger, als sie ihren Vätern erschienen war, unendlich vielfältiger und längst nicht so gefügig, wie man geglaubt hatte. Sie war voller Menschen, die das Wort Gottes noch gar nicht empfangen hatten, die sich weigerten, es zu hören und sich mit Waffen nicht so leicht besiegen ließen. Damit ist die Zeit des heiligen Krieges für Europa vorbei. Es beginnt die Zeit der Entdecker, der Händler und der Missionare. Warum sollte man sich in der Tat darauf versteifen, gegen all diese Ungläubigen, diese fähigen Kämpfer in den Krieg zu ziehen? Besser, man verhandelt und versucht über Geschäfte und friedliche Predigt in diese unbesiegbaren Königreiche einzudringen. Im Jahre 1271 macht sich Marco Polo auf die große Reise der Seidenstraße, deren Verlauf er aus den Berichten seiner Landsmänner, der venezianischen Kaufleute, und den Erzählungen der Bettelbrüder kennt. Der alten Dynamik der Ritter von Frankreich folgt nun die neue Dynamik der italienischen Händler. Darüber hinaus läßt die Lektüre des Evangeliums Tag für Tag deutlicher werden, wie barbarisch und im großen und ganzen unvereinbar mit der Lehre Christi es doch ist, die Ungläubigen einfach auszurotten oder sie gar, wie zu Zeiten Karls des Großen, gewaltsam mit dem Schwert zur Taufe zu zwingen. Man muß mit ihnen sprechen, ein Beispiel des lebendigen Jesus geben. (Seite287f)

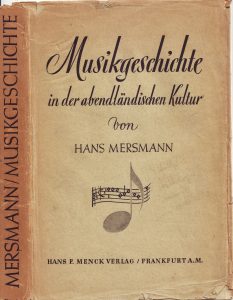

Quelle der Zitate: Georges Duby: Die Zeit der Kathedralen / Kunst und Gesellschaft 980-1420 / Übersetzt von Grete Osterwald / Suhrkamp Frankfurt am Main 1980 / 1992