Warum ich Novalis nicht zitieren mag

Es klingt ja einfach viel zu schön, um wahr zu sein. Früher hätte ich es mir gewiss notiert. Habe es sogar getan (synchron zur Yoga-Lektüre). Lesen Sie nur im Wikipedia-Artikel Blüthenstaub nach, was es damit auf sich hat. Und auch heute – sagen wir: ich stehe auf dem Bahnsteig, Gleis 1, und warte auf den Zug in Richtung Köln – denke ich gern über Innen und Außen nach, eigentlich bilden die Augen die plausible Grenze, gewissermaßen ein von innen gefühlter Wasserspiegel …, ich schweife ab und versuche, das Märchen von dem kleinen und großen Klaus zu memorieren, es führt zu nichts. (Außer zu Andersen.) Und es geht mir nicht anders, wenn ich zur Vergewisserung eigenhändig niedergeschriebene Artikel wie „Außenwelt und Innenwelt“ oder den über Beethoven und Kant in Erinnerung rufe. Im heutigen Artikel beziehe ich mich auf eine einzige Vorlage, die ich immer rekapitulieren kann, sobald ich bemerke, dass ich in ein zu einfaches Denken verfalle. Verstehe ich etwa allzu mühelos den folgenden Satz?

Was ich äußerlich und innerlich wahrnehme, alles gehört gleicherweise zur Welt des Gegenständlichen, auch die Denkvorgänge, sofern sie psychologisch beobachtbare Erscheinungen mit sich bringen.

Natürlich nicht, jeder könnte widersprechen und sich klug vorkommen, intuitiv und selbstgewiss, seiner selbst gewiss. Aber nur die Gewissheit, dass dieser Satz nicht ohne viele andere Sätze gilt, hindert mich an jeder Reaktion außer der einen: weiterzulesen und weiterzuschreiben. Und schon der nächste Abschnitt (von den vorhergehenden zu schweigen) rechtfertigt mein Zögern und lässt mich innerlich jubilieren: Ja, genau das hatte ich erhofft. (JR)

Es wäre falsch, das Dasein vollständig aufgeteilt zu sehen in die äußeren Dinge und in die innere (psychische) Subjektivität. Das ist richtig für alles, was ich beobachte, aber nicht für das, was Ursprung dieser Beobachtung ist, nicht für das „ich denke“ des Bewußtseins überhaupt, dieses alles übergreifenden, dem sowohl das Äußere wie das Innere Gegenstand wird, ohne selbst Gegenstand zu werden. Es ist als von uns gedacht ein konstruierter Punkt, der der Beobachtung sich schlechthin entzieht, aber im Selbstbewußtsein gewiß ist.

Man versteht es, – aber nicht ohne Zeit aufzuwenden. Seien Sie nicht zu schnell. Könnten Sie es mit eigenen Worten wiederholen? Die Stelle nach dem „Bewußtsein“, dem alles übergreifenden… Auch der Autor sagt es noch einmal und zwar ausführlicher.

In ihm als dem einen, allen gemeinsamen „ich denke“ entspringt das Bewußtsein des Allgemeingültigen, das ich im Urteil erfasse …

Kein kritisches Urteil, sondern einfach ein Satz, gesprochen oder geschrieben.

In ihm als dem einen, allen gemeinsamen „ich denke“ entspringt das Bewußtsein des Allgemeingültigen, das ich im Urteil erfasse, während die beobachtete Subjektivität in ihrer Besonderheit die Verfälschungen jenes Allgemeinen, bloße Meinungen bringt, in denen doch immer noch als Form ein Allgemeines die Struktur des Verkehrten gibt. Das Bewußtsein überhaupt zeigt uns, worin wir alle als denkende Wesen übereinstimmen.

Es wird deutlich schwieriger, ich muss es mehrfach lesen, bei jedem Satzteil innehaltend. Und weiter:

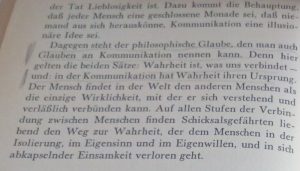

Das Bewußtsein überhaupt zeigt uns, worin wir alle als denkende Wesen übereinstimmen. Während in jeder Besonderheit der Subjektivität etwas Inkommunikables [also etwas nicht Kommunizierbares] bleibt, verstehen wir uns in dem Allgemeinen des Bewußtseins überhaupt, Identisches meinend, selber miteinander und mit uns selbst identisch. Es wäre falsch, mich selbst zu identifizieren mit dem, als was ich für psychologische Beobachtung durch mich oder andere zur Erscheinung komme. Ich bin darüber hinaus dieses „ich denke“ überhaupt, aus dem alle Helligkeit kommt, und dies in seinem Wesen so Geheimnisvolle.

A propos Helligkeit: Wie sagte doch Novalis? Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt, sie wirft ihren Schatten in das Lichtreich. Jetzt scheint es uns freilich innerlich so dunkel, einsam, gestaltlos, aber wie ganz anders wird es uns dünken, wenn diese Verfinsterung vorbei, und der Schattenkörper hinweggerückt ist.

Vergessen wir Novalis! Es klingt zu schön um wahr zu sein. Der vorher zitierte Autor hat ein Einsehen mit uns, er sagt es nicht so verlockend, er sagt, was er meint, einfach noch einmal mit anderen Worten:

Noch einmal: ich weiß im Vollzug des Wissens durch Selbstbewußtsein noch nicht von mir als einem besonderen Gegenstand. Im gegenständlichen Wissen von mir habe ich mein Dasein in psychologischer Betrachtung zu einem Objekt gemacht. Ich überschreite diese Objektivierung und kehre zurück zum vollziehenden Wissen in meinem Selbstbewußtsein, das, je eigentlicher das Denken ist, desto entschiedener psychologischer Betrachtung sich entzieht. Indem ich denke, weiß ich, daß ich bin; zwar nur dies, daß ich bin, weder wie ich mir in der Fülle des Mir-Gegebenseins als dieses psychologische Individuum erscheine, noch was ich an mir selbst zugrundeliegend bin.

Dieses Bewußtsein des Seins in dem „ich denke“ ist ungemein merkwürdig. Das Bewußtsein meines empirischen Daseins in der Zeit ist ausdrücklich zu unterscheiden von dem Bewußtsein meines zeitlosen „ich denke“. Beide „sind“, aber auf radikal verschiedene Weise:

Ich unterbreche: … meines empirischen Daseins? Hier am Schreibtisch oder dort im Bahnhof am Gleis 1, ja? Ich dachte, schon dort wäre mein Bewusstsein relativ zeitlos. Abgesehen vom Blick auf die Uhr. Nicht witzig werden! Zurück! Noch einmal lesen! Das Wort „Fülle“ hatte mir schon gar zu theologisch geklungen.

Beide „sind“, aber auf radikal verschiedene Weise:

„Ich bin mir meines Daseins in der Zeit durch innere Erfahrung bewußt, und dieses ist einerlei mit dem empirischen Bewußtsein meines Daseins.“ [Auf dem Bahnsteig…] Hier bin ich mir „ebenso sicher bewußt, daß es Dinge außer mir gebe, als ich mir bewußt bin, daß ich selbst in der Zeit bestimmt existiere“.

Dagegen ist das intellektuelle Bewußtsein meines Daseins in der Vorstellung „ich bin“, welche als „ich denke“ alle meine Urteile begleitet, etwas, das sowohl der äußeren wie der inneren Anschauung vorangeht. Es wird selber nicht Gegenstand etwa einer „intellektuellen Anschauung“, sondern bleibt in bloßer Selbstgewißheit, weil ohne zeitlich anschauliches Dasein nicht faßlich, auch zeitlos. Alle innere Anschauung ist (wie alle äußere Anschauung) an die Zeitbedingung gebunden. Gäbe es intellektuelle Anschauung, so müßte sie das Zeitlose im „ich denke, ich bin“ erfassen. Das ist nicht möglich.

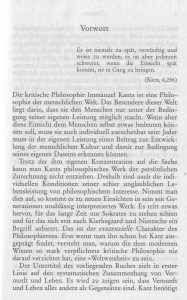

Wenn es uns ein Trost sein kann: auch der Autor weiß, dass er uns etwas zumutet. An anderer Stelle äußert er sich spürbar empathisch, was mich beruhigt; auch mein Ärger, wenn ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, ist normal. Nur eins kommt nicht in Frage: dass ich aufgebe und den ganzen Text für weltfremden Unsinn oder gar Schikane halte. Er sagt (S.397f): Wer aber verstehen will, muß Geduld haben. er muß dasselbe in anderer Gestalt, bei Wiederholung, wiedererkennen. Irgendwann, plötzlich geht ihm ein Licht auf. Es handelt sich nicht um einen mathematischeen Gedanken, der mit komplizierten Operationen erzwungen werden kann, sondern es handelt sich um eine mit dem Denken selber zu vollziehende geistige Umwendung. Es handelt sich nicht darum,etwas als Gegenstand zu begreifen, sondern im Gegensätzlichen etwas Ungegenständliches zu vollziehen. Wohl ist dazu das Lernen einer philosophischen Sorache und das Begreifen partikularer Klarheiten notwendig. Aber diese haben nur Sinn, wenn eines Tages ein Ruck erfolgt: der Ruck einer Einsicht, die nicht mystisch, nicht moralisch, nicht von Offenbarungscharakter ist, aber im vernünftigen Denken das Denken selber transzendiert.

Und nun kommt der letzte Absatz, der eine Variante dessen ist, was wir oben gehört haben. Nebenbei erfahren wir, mit wessen Denken wir uns hier aufs neue vertraut machen, der Name Kant wird genannt. Und alles, was hier geschrieben war, rekurriert auf einen seiner berühmtesten Sätze. (Siehe auch hier.)

Wohl ist mit dem „ich denke“ das Bewußtsein des eigenen Daseins (Existenz) verknüpft. Alles, was für uns ist, wird durch die Verknüpfung mit dieser Existenz selber gegenwärtig und damit selbst Existenz. Daher sagt Kant, wenn er vom gestirnten Himmel über mir und dem moralischen Gesetz in mir spricht: „Ich verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewußtsein meiner Existenz.“ Aber diese Verknüpfung mit meiner Existenz als denkendem Subjekt besagt nichts über mein individuelles Subjakt. Die Selbstgewißheit des Daseins im „ich denke“ erlaubt keine gültige Aussage über dieses Ich als Substanz, daher auch nicht über seine Unsterblichkeit, nicht über seine Einheit und Einzigkeit. Sie ist lediglich der Seinspunkt des „ich denke“.

Andererseits hat dieses „ich denke“ die allumfassendste Bedeutung. Was als Sein sich zeigt und mitteilbar wird, muß im „Bewußtsein überhaupt“ erscheinen. Ich erfasse die Grundmöglichkeiten des gültig wißbaren Seins, wie es für mich zugänglich wird, indem ich die Momente des Bewußtseins überhaupt erhelle.

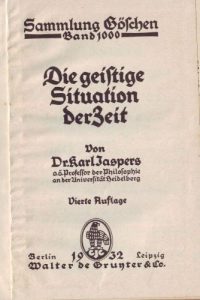

Quelle Karl Jaspers: Drei Gründer des Philosophierens PLATO AUGUSTIN KANT piper paperback R.Piper & Co. Verlag, München 1957. / Zitate ab Seite 215.

[JR 6.XII.61] Die Unterstreichungen von damals besagen, dass ich im KANT (wieder einmal) stecken geblieben bin; 1964 ebenso in den „Prolegomena“, die einen Neuansatz bedeuten sollten. Usw. usw., von allem bleibt etwas hängen, sage ich mir. Damals hätte ich vom Schluss her, den Ermutigungen des Autors folgend, die wichtigsten Seiten immer wieder neubeginnen müssen, statt zu bedauern, dass ich ohne ein endgültiges Verstehen die Lektüre aufgeben müsse. Dies ist der neueste Neubeginn, der möglich wurde, nachdem ich letztens in Stuttgart volles Vertrauen zu Jaspers und seiner Methode des Denkens entwickelt habe. Nun könnte endlich Kant selbst folgen.

Wie damals, vor 15 Jahren, der Neubeginn in der Bretagne, mit dem Büchlein von Volker Gerhardt, das ich reaktivieren könnte. Und am Ende – Kant im Original – warum eigentlich nicht?!

…den Begriff des Lebens, um den der Vernunft verständlich zu machen.

…den Begriff des Lebens, um den der Vernunft verständlich zu machen.

Nachhilfe zur Selbsthilfe

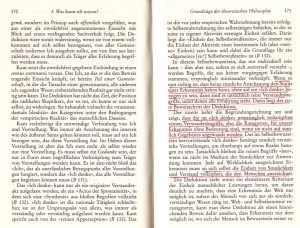

Ich versuche das, was mich bei Jaspers beeindruckt hat (siehe oben), bei Gerhardt wiederzufinden, dessen Büchlein ich damals recht gründlich durchgearbeitet habe (jetzt schien mir alles vergessen). Hier die entsprechenden Seiten 170 bis 172 oben (nach Klick leicht lesbar):

Noch ein Nachwort als neues Vorwort

Bevor ich diesen Artikel von vorn beginne, wäre ein hier bereits vorausgesetztes Thema aufzugreifen, wo immer es sich bietet: die „Subjekt-Objekt-Spaltung“. Wenn man es – im „natürlichen Denken“ verharrend – ignoriert, kommt man philosophisch nie auf einen grünen Zweig.

Für Kant zeigte sich hier ein außerordentliches Rätsel: die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, dieses Rätsel, über das wir alle hinwegleben und über das Jahrtausende hinweggelebt haben. Das Ding, das ich erkenne, bin nicht ich; was ist es denn? Ich bin nicht, ohne Gegenstände vor mir zu haben, ohne Sinnlichkeit des Gegebenen; was bin ich denn ohne sie? Es gibt für mich keinen dritten Standpunkt außerhalb, von dem ich Subjekt und Objekt des Denkens vergleichen könnte. Ich vergleiche immer nur Objekte und zum Objekt gemachte Subjektivität. (Jaspers S.195f)

All diese Fragen und Antworten ließ Kant zurück, indem er nach dem Subjekt-Objekt-Verhältnis selber fragte. Die Voraussetzung des bisherigen [„natürlichen“] Denkens, das feste, bestehende, unüberschreitbare Verhältnis von Subjekt und Objekt, das als solches nicht zum Gegenstand der Frage, weil als solches gar nicht bewußt geworden war, machte Kant sich zur Frage. Das Subjekt-Objekt-Verhältnis ist nicht das absolute, allem vorhergehende Sein, nicht das Erste, sondern ein Zweites. Damit öffnete er einen Raum, den zu betreten in unabsehbare Möglichkeiten führt.Kant war sich wohl sogleich bewußt, daß er etwas schlechthin Neues tat. [Kant:] „Ich bemerkte, daß mir noch Wesentliches mangele (nämlich in der Dissertation), welches in der Tat der Schlüssel zu dem ganzen Geheimnis der Metaphysik“ ist. (Jaspers S.197)

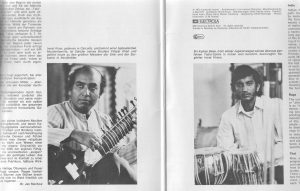

Und im Kleingedruckten auf Seite 198 kommt er unverzüglich zu der [aus meiner Sicht nun einfach „falschen“ ] Beantwortung der Frage nach Subjekt und Objekt durch die Mystiker; am Ende wird speziell Indien genannt, das mir dank der Attraktion seiner Musik soviel zu schaffen gemacht hat. Die Mystiker überschritten das Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung dadurch, dass sie es – wie sie meinten – hinter sich (unter sich) ließen.

Ihre Sprache ist voll von tiefsinnigen Wendungen über das, was weder Subjekt noch Objekt, sondern über beide hinaus ist. Aber diese Erfahrungen waren nur möglich durch Veränderungen des Bewußtseinszustandes dorthin, wo Ich und Gegenstand zugleich verschwinden. Darüber zu denken, bedeutete, von jener mystischen unio her auf sie hin zu denken.

Daß das Dasein im Subjekt-Objekt-Verhältnis nicht absolut, sondern ein Zweites ist, lehrte Plotin: Das Eine ist ungeteilt eines, mehr als Denken, über das Denken hinaus. Das Zweite ist das intelligible übersinnliche Reich des Denkens in der Spaltung von Denken und Gedachtem und des Gedachten unter sich. Aber das ist bei Plotin nur Konstruktion des Übersinnlichen. Die Lösung des Problems ist für ihn die Ekstase. Auch in Indien ist das Rätsel bedacht, aber nur im Transzendieren der Meditation zu anderen Bewußtseinszuständen gelöst.

Ganz anders Kant. Er blieb in unserem natürlichen Bewußtseinszustand der Subjekt-Objekt-Spaltung. Indem er in dieser Verfassung über sie hinausdenken wollte, um sie zu begreifen, mußte er mit jedem Satz, wie wir sehen werden, in eine anscheinend, aber nicht wirklich unüberwindbare Schwierigkeit geraten. er mußte, selbst in der Subjekt-Objekt-Spaltung stehend, gegenständlich reden von dem, was Bedingung des Gegenständlichen überhaupt ist. (Jaspers S.198, Hervorhebung von mir.)

Nach vorn, bitte!

Die Technik eines steten Überfließens!

Die Technik eines steten Überfließens!