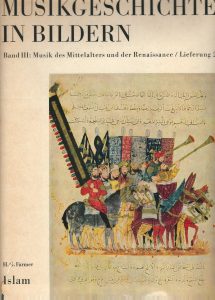

Ägyptern helfen, von Ägyptern lernen

von Hans Mauritz, Luxor, Januar 2024

„Assuan, Familienraum“ Foto ©Hans Mauritz

„Assuan, Familienraum“ Foto ©Hans Mauritz

„Wer einmal Wasser aus dem Nil getrunken hat…“ Manchem Ausländer, der Ägypten besucht hat, ist Merkwürdiges geschehen: er hat sich verliebt in einen Menschen, ein Volk, eine Sprache, die Landschaft, die Kunst der Pharaonen. Er ist wiedergekommen, ist geblieben, monate- und jahrelang, ein ganzes Leben. Und weil der Wertverlust des ägyptischen Pfundes unsere europäischen Währungen so stark gemacht hat, konnten und können wir uns hier ein angenehmes Leben leisten. Übertriebene Sparsamkeit oder gar Geiz sollten für uns kein Thema sein. Das könnte man vermuten.

„Geiz ist geil“. Der Werbeslogan einer deutschen Elektrohandelskette, im Oktober 2002 lanciert, hatte unerwarteten Erfolg. Ähnliche Werbesprüche wurden in den Niederlanden, in Belgien, in Spanien und Frankreich kreiert. Ein grosser Non-Food-Discounter machte Filialen auf, die den Namen „Mäc-Geiz“ trugen. Sogar ein Bordell auf der Hamburger Reeperbahn wählte den Namen „Geiz-Club“, weil es seine Dienstleistungen zu einem besonders günstigen Preis anbot. (1)

Diese neue Mentalität machte auch vor der Reisebranche nicht halt. Ein Tourismusunternehmen gab sich den Namen „Reisegeier“ und ermunterte seine Kunden , „Geizreisen“ zu buchen. Meinungsinstitute stellten ein „Geiz-Ranking“ auf, das zeigte, dass die Deutschen sich unter den europäischen Urlaubern als besonders geizig erweisen. (2)

Diese Kampagne hat ihren Höhepunkt längst überschritten. Aber sie hat bewirkt, dass eine neue „Geiz-ist-geil“-Mentalität offen und schamlos zur Schau gestellt werden kann. „Supergeile Preise“, „Ausverkauf“, „Aktionen“, „Tiefpreise“, „sottocosto“ oder „Black Friday“ haben für manche Menschen eine existentielle Bedeutung bekommen. Es sieht so aus, als ob wir Deutschen ein Volk von Schnäppchenjägern geworden seien.

Dabei gilt doch der Geiz seit altersher in der christlichen Lehre als eine der Todsünden. Den Geizigen droht die Hölle. Im Alten Testament wird gesagt, dass „ein geiziges Auge die Seele austrocknet“ (Sir 14,9). Für Paulus ist der Geiz die Wurzel allen Übels und der Geizige ein Götzendiener. Augustinus definiert den Geiz als „Wahnsinn der Seele“. Der Kirchenvater Thascius Cäcilius Cyprian erklärte im 3.Jahrhundert: „Die Geizigen besitzen ihr Geld weniger als es sie besitzt. Sie sind Sklaven ihrer Schätze“ (3)

So wird die „Geiz ist geil“-Kampagne auch von heutigen Theologen verurteilt. Die Erzdiozöse Wien prangert den Geiz als Lebensverneinung an, und das Hilfswerk „Adveniat“ lanciert seine Gegenkampagne unter dem Motto“Geiz ist gottlos“. (4)

Wie die christlichen Kirchen geisselt auch der Islam dieses Laster. Der Koran preist den Frommen, der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern, und warnt den Geizigen und Selbstherrlichen vor dem lodernden Feuer (Sure 92). „Geiz und Glaube kommen im Herzen eines Muslims nicht zusammen“, sagt ein Hadith des Propheten.

Ramadhan-Tafel Foto: ©Asmaa Waguih für Reuter

Ramadhan-Tafel Foto: ©Asmaa Waguih für Reuter

Weil der Geiz „harâm“ und Sünde ist, fordern beide Religionen vom Gläubigen, freigebig zu sein und einen Teil seines Reichtums für die Ärmeren zu spenden. Im Islam wird von ihm eine Spende verlangt, die 2,5 % des Einkommens betragen soll. Dieses Gebot der زكاة „Zakât“, einer der fünf Säulen des Islam, bedeutet „Reinheit, Lauterkeit“ und „Zuwachs“. (4a) Wer spendet, reinigt sich und bekommt einen Zuwachs an Wert. Gespendet wird vor allem im Fastenmonat Ramadhan. Die Vermögenden stellen für die Armen مائدة الرحمان (mâ’idet ar-rahmân), „eine Tafel des Barmherzigen“, auf. Man sieht dann ganze Strassen, in denen solche Tische aneinander gereiht sind. Weniger Reiche übergeben einem Armen aus der Nachbarschaft einen Geldbetrag.

Auch das Christentum verlangt, Almosen zu geben. Im Alten Testament heisst es: „Mit deinem Hab und Gut hilf den Armen und wende dich auch nicht von einem einzigen ab (…) Wo du kannst, hilf den Bedürftigen. Hast du viel, so gib reichlich. Hast du wenig, so gib doch das Wenige von Herzen.“ (Lutherbibel, Tobias 4)

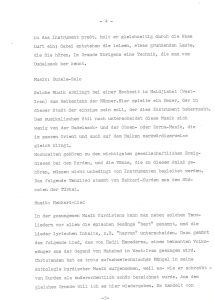

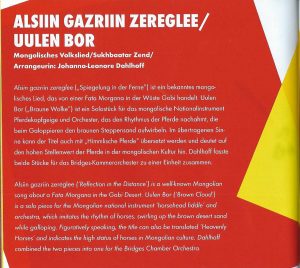

„Tod des Geizhalses“ von Hieronymus Bosch, 1494

„Tod des Geizhalses“ von Hieronymus Bosch, 1494

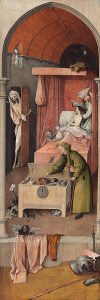

Die Geizigen werden seit eh und je verspottet und verlacht, nicht nur im täglichen Leben, sondern auch in der Literatur. Was wäre das Welttheater ohne jene Figuren, über die sich das Publikum seit Jahrhunderten amüsiert: Pantalone in der „Commedia dell’arte“, Volpone in Ben Jonsons gleichnamiger Komödie, Shylock in Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ und Harpagon in Molières „L’Avare“. (5) Auch die arabische Welt spottet über „al-bakhil“, den Geizhals, und in der Literatur ist das „Kitâb al-Bukhalâ'“ (Das Buch der Geizigen) von al-Jâhiz zu einem Klassiker geworden.

Unter den erzählerischen Darstellungen des Geizes ist der Roman „Eugénie Grandet“ von Honoré de Balzac die berühmteste. Hier wird vor allem der Altersgeiz behandelt, ein Phänomen das letztlich auf der Angst vor dem Tod beruht. Der französische Moralist Vauvernagues nennt ihn „die letzte und tyrannischste unserer Leidenschaften“, und Schopenhauer meint, dass „das Geldraffen im Alter an die Stelle der abgestorbenen Lüste tritt.“ (6) Den Altersgeiz verurteilen zahlreiche Redensarten und Sprichwörter, europäische wie arabische. „Der Gedanke an den Tod macht knausrig, obwohl das letzte Hemd keine Taschen hat“. „Der gierige Mund wird nicht gefüllt, ausser mit der Erde des Grabes.“

Detail aus „l’Avaro“, Druck von Antonio Piccinni, 1878

Detail aus „l’Avaro“, Druck von Antonio Piccinni, 1878

Grosszügig, edel und würdig

Das Gegenteil von „geizig“ ist in der deutschen Sprache „großzügig“, „freigebig“, „wohltätig“. Im Arabischen steht dafür das Adjektiv كريم (karím), das ein breites Bedeutungsfeld abdeckt. Es bedeutet auch „freundlich“, „gütig“, „gastfreundlich“, „vornehm“, „edel“ und „ritterlich“. حجر كريم „hagar karîm“ ist ein Edelstein, كاتب كريم „kâtib karîm“ ein berümter Schriftsteller. „karîm“ ist einer der 99 Namen Allahs, und „Karim“ oder „Abd-el-Karim“ und „Karima“ sind beliebte Vornamen. Das Adjektiv „karîm“ ist eines der am häufigsten gebrauchten Wörter der arabischen Sprache. In der nach ihrer Häufigkeit geordneten Rangliste des arabischen Wortschatzes (7) nimmt „karîm“ den Rang 381 ein. „Großzügig“ dürfte in einer Häufigkeitsliste der deutschen Sprache an einem wesentlich späteren Platz figurieren.

Die entsprechenden Substantive sind كرم (karam) und كرامة (karâma). „Karam“ bedeutet Großzügigkeit, Freundlichkeit, Güte, „karâma“ Ehre, Würde, Adel, Ansehen, Prestige. Dass beide Begriffe vom selben Stamm gebildet sind, deutet an, dass nur der Grosszügige ein edler, würdiger, angesehener Mensch sein kann. „(8) Großzügig, freigebig, wohltätig sein ist eine Grundbedingung für den Araber, der etwas auf sich hält. Der Geizhals dagegen ist ein gemeines, verächtliches Exemplar der Gattung Mensch.

Was Geiz und Großzügigkeit angeht, stimmen also die Urteile der europäischen und der arabischen Ethik weitgehend überein. Freilich nimmt freigebiges, wohltätiges Verhalten in der islamisch geprägten Welt einen weit höheren Rang ein als bei uns, und kaum jemand würde dort wagen, sich schamlos zu seinem Geiz zu bekennen. Das ethische Verhalten ist durch die Religion bestimmt, während der Westen weitgehend laizistisch denkt und handelt.

Unter den Fremden, die bei uns in Luxor leben, gibt es nicht wenige, die großzügig helfen. Ein Engländer baut auf der Strasse eine Schiefertafel auf gibt den Kindern des Dorfes Englisch-Unterricht. Diese machen begeistert mit, aber schliesslich kommen so viele, dass er den Unterricht einstellen muss, bis er einen Helfer findet, der die Aufgabe mit ihm teilt. Eine Dame aus Deutschland verschaffte sich gebrauchte Nähmaschinen und liess sie von der Egyptair kostenlos nach Luxor transportieren. So konnte sie mittellosen jungen Frauen helfen, sich einen kleinen Verdienst zu verschaffen. Einige der Niedergelassenen, freilich viel zu wenige, übernehmen Patenschaften, damit Kinder aus bescheidenem Milieu eine Privatschule besuchen statt die hoffnungslos überfüllten und wenig effizienten öffentlichen Schulen. Eine Dame, die vor ein paar Jahren verstorben ist, hinterließ ihr Erbe einem Hilfswerk, das sich um behinderte Kinder kümmert.

Geiz-Strategien

Leider engagieren sich längst nicht alle in solcher Großzügigkeit. Dabei gehört doch jemand, der in Europa bescheidene Einkünfte hat, in Ägypten zu den Reichen und könnte es sich leisten, einen Teil seines Reichtums abzugeben. Indessen hört man Sätze wie „Mach‘ bloss die Preise nicht kaputt“ oder „Hier ist ohnehin alles viel zu teuer“. Die Preise sind tatsächlich kaputt, denn für Ägypter ist wegen der Geldentwertung alles sehr teuer geworden. Der Fremde, der heute bis zu 50 ägyptische Pfund für einen Euro bekommt, lebt wie im Schlaraffenland. „Wir Europäer können die Probleme Ägyptens nicht lösen“, sagt eine andere Ausländerin. Recht hat sie, aber das heisst nicht, dass nicht jeder in seinem Umkreis sein Bestes tun kann. Im Restaurant hört man über das Trinkgeld diskutieren. „Geben wir etwas oder nicht? Sind 50 Pfund zuviel?“ Dabei wird ausgeblendet, dass 50 Pfund nur noch wenig mehr als einen Euro wert sind.

Um Geld zu sparen, hat sich einer dieser Fremden einen fast genialen Trick ausgedacht: er lehnt das Umrechnen einfach ab. Für ihn bleibt ein Pfund gleich einem Euro. Damit vermeidet er große Ausgaben und bleibt beim Schenken und beim Trinkgeld bei unglaublich kleinen Beträgen. Alle anderen wissen natürlich genau, wieviel ihre Währung wert ist. Im täglichen Leben schaffen sie es dennoch, dieses Wissen auszublenden. Der uneingestandene Geiz hat seine eigenen abstrusen Strategien.

Eine solche Sparsamkeit wird dadurch erleichtert, dass man über das Leben und die finanzielle Situation der Einheimischen wenig weiss und vielleicht wenig wissen will. Der Verdienst der Leute bleibt weit hinter der Preissteigerung zurück. Die Ärmsten verdienen 2000 Pfund (etwa 40 bis 50 Euro), was nicht mehr reicht, um ihre Familie zu ernähren.

Toleranz

Unwissenheit in Bezug auf die Einheimischen geht einher mit Unverständnis und Besserwisserei. Die Unterschiede im Leben und Denken zwischen Ägyptern und Ausländern sind riesengross. Es gibt Dinge, die wir Europäer nur schwer akzeptieren können. Aber als Gäste in diesem Land ziemt es sich, mit der Kritik zurückzuhalten. Es ist anzunehmen, dass die Einheimischen auch nicht alles verstehen und akzeptieren, was ihnen an uns auffällt. Wer miteinander lebt, muss Toleranz üben und sich bemühen, auch das Gute im Verhalten der Anderen zu sehen. Er wird erkennen, dass wir manches von den Ägyptern lernen können. Wer hier lebt, erkennt sehr schnell, wie gross die Anteilnahme untereinander ist. Wenn man sein Gegenüber nicht mit dem Vornamen anspricht, sagt man أخويا „akhûya“ (mein Bruder), عمّي „‚ammî“ (mein Onkel) oder حبيبي „habîbî“ (mein Liebling). Wer krank ist, wird sofort besucht. Wer hungert, wird unterstützt. Wer dringend Geld braucht, bekommt es geliehen, auch von Verwandten und Freunden, die selbst Schulden haben. Die Alten bleiben in ihrer Familie, verrichten kleine Aufgaben und haben die Gewissheit, ein sinnvolles Leben zu führen. Behinderte, Blinde und alte Menschen werden mit einer Zärtlichkeit behandelt, die wir fast als peinlich empfinden. Wenn jemand stirbt, wird vor dem Haus ein Trauerzelt aufgeschlagen, in welchem die Leute drei Tage lang zusammenkommen, kondolieren und schweigend dasitzen, wobei die Nachbarn für das Essen sorgen. Solche Kranken- und Kondolenzbesuche, „wâgib“ (Pflicht) genannt, können mehrmals in der Woche anstehen. Niemand beruft sich darauf, unabkömmlich zu sein. Für andere da zu sein, ist Pflicht, auch weil Einsamkeit das Schlimmste ist, das man sich vorstellen kann. „Wer allein ist, der hustet auch allein.“ Ein anderes Sprichwort sagt: „Sogar ein Frommer würde aus dem Paradies entfliehen, wenn er dort allein bleiben müsste.“ Dieses Bestreben, nicht allein zu sein, führt zu einem beständigen Bemühen um die anderen, in der Familie und der Dorfgemeinschaft.

„Trauerzug in Ägypten“ Foto ©picture-alliance/Hervé Champollion/akg-image

„Trauerzug in Ägypten“ Foto ©picture-alliance/Hervé Champollion/akg-image

Was manchem Fremden zu schaffen macht, ist die Religion und die Art, wie sie das Leben bestimmt. „Jetzt fängt der schon wieder an!“ ruft eine Touristin aus, als der Muezzin zum Gebet ruft, wie er es fünfmal am Tag zu tun hat. Eine andere Europäerin vergnügt sich damit, den Gebetruf „Allah akbar“ zu verballhornen, indem sie daraus „Ulla in der Eckbar“ macht. Wer Gast ist in einem Land, sollte den Glauben seiner Gastgeber respektieren, so gross auch seine Vorbehalte sein mögen. Dasselbe verlangen wir ja von den Fremden und Migranten, die bei uns leben. Wir sollten uns hüten, gängige Stereotype ungeprüft zu übernehmen. Einen fanatischen und gewaltbereiten „Moslembruder“ habe ich in den 25 Jahren meines Lebens hier noch nie erblickt. Der Glaube in Oberägypten ist stark geprägt vom Sufismus, der islamischen Mystik, die nicht das Dogma in den Mittelpunkt stellt, sondern die Meditation, das Gebet, den Gesang und die rhythmische Bewegung (9). Dieser Islam schenkt, das ist unverkennbar, den Gläubigen Sicherheit und Zuversicht. Aus den Gesichtern der Alten strahlt eine Gelassenheit, welche keine Angst vor dem Ende verrät.

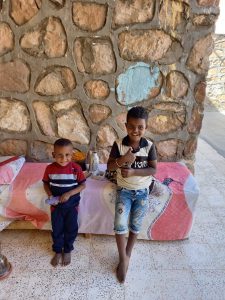

„Kinder in Assuan“ Foto: ©Hans Mauritz

„Kinder in Assuan“ Foto: ©Hans Mauritz

Wir Fremden sollten dankbar sein dafür, in diesem Land freundlich empfangen und verwöhnt zu werden. Viele Migranten und Flüchtlinge in Europa werden wohl weit weniger wohlgesonnen und tolerant behandelt als wir „Luxus-Migranten“ in Ägypten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quellen

(1) Wikipedia, „Geiz ist geil“. Siehe auch Erzdiozöse Wien „Todsünde: Geiz und Enge“

(2) Heute.at: „Deutsche besonders geizig beim Reisen“

(3) Rosa Luxemburg Stiftung: „Geiz ist geil! Wieso auf einmal?“

(4) Wikipedia: „Almosen“ und „Zakat“

(5) Wikibrief: „Geizig“

(6) Rosa Luxemburg Stiftung, s. (3)

(7) Abdulghafir Sabuni, „Wörterbuch des arabischen Grundwortschatzes. Die 2000 häufigsten Wörter“, Helmut Buske Verlag, Hamburg 1988

(8) Vgl. Hans Mauritz, „Ägypten verstehen – seine Sprache erleben“, p.53 ff. (Kubri Verlag, Zürich 2016)

(9) ders., „Arabische Volksfrömmigkeit. Allahs Namen nennen“ http://s128739886.online.de/volksfroemmigkeit/ hier

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, am 85. Geburtstag des Autors Dr. Hans Mauritz (s.a. hier)

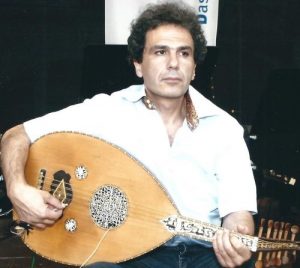

Herzlichen Glückwunsch, lieber Hans, „ad multos annos“ und lieben Dank für Jahrzehnte der Freundschaft, die – wenn ich es recht erinnere – in Langeoog1955 begann („Klingsors letzter Sommer“). Erinnerungsfoto von unserm Wiedersehen im Sommer 2010 in der Toskana: