Ausgrabungen in Hamburg, Lüneburg & Celle 29.-31. Oktober

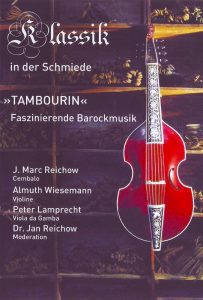

Lüneburg St. Johannis – Himmelsmusik an der Böhm-Orgel

Buxtehude, Reincken

Buxtehude, Reincken Böhm, Bach

Böhm, Bach

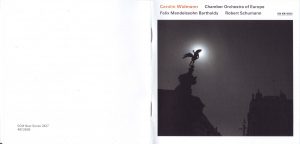

Während ich dies schreibe, höre ich die obige CD, ich weiß: ein Sakrileg. Und ich habe auch schon gestern abend, sofort nach der Rückkehr von der Reise, den Boden dafür geschaffen: der Klang der Orgel, die Durchsichtigkeit der Polyphonie, das leichtfüßige Staccato, auch die Ton-Repetitionen in der witzigen Fuge von Reincken (Tr.6) oder der Figuren-Umtrieb in Bachs berühmter D-dur-Fuge (Tr.21), – wann hört man das schon in einem so verrückten Tempo! Hinreißend!

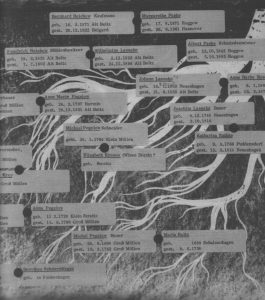

Grund der Hamburg-Reise: ein Familienfest (Diamantene Hochzeit), passend dazu ein Stammbaum, den einst der Bruder meines Vaters hat anfertigen lassen, der also vom Vater dieser beiden an, d.h. von meinem Großvater Bernhard Reichow an rückwärts in die geschichtliche Tiefe geht und mich also irgendwie betrifft. Ich könnte diesen Teil aus den von meinem Vater geerbten Dokumenten vervollständigen. Allerdings habe ich ein Detail neu entdeckt, das bei mir fehlte und weiter zurückreicht als der früheste Eintrag, den ich kenne. Die Kirchenbücher wurden zumeist im 30jährigen Krieg vernichtet, daher gibt es kaum eine biographisch relevante Information aus der Zeit davor. Bis auf eben diesen Eintrag, der oben im Scan nicht vollständig erfasst ist:

„Peter Reichow to Varchmin hat geborgt 5 Mark (Gegenwert einer Kuh) Bürge: Mathias Rotherkehle (Schuldverzeichnis zu Kordeshagen 1500)“

Ich kann nur hoffen, dass die Sache inzwischen erledigt ist.

Der Fußweg zum Familientreffen war traumhaft schön, direkt entlang am Ufer der Außenalster, die Mahnung, eventuellen Unrat betreffend, erreichte uns schon vorher, in der Alte Rabenstraße, und der Zufall wollte es, dass sich gleichzeitig ein Gruß aus dem uns vertrauten Rheinland in den Hintergrund des Bildes drängte. Der Dom.

Ich fasse mich kurz: wichtiges Zwischenziel auf der Rückreise war Lüneburg, aus meiner Sicht: die Stadt so zu sehen – die Kirche, die seine frühe Orgelwelt mitgeprägt hat -, wie ER sie wahrgenommen haben könnte. Jetzt allerdings wurde darin ein Luther-Musical vorbereitet. Ich versuche keine Zusammenfassung dessen, was eine sehr kompetente Dame bei der Kirchenführung vermittelt hat; nur diese Frage, der ich im Zusammenhang mit der norddeutschen Backstein-Gotik noch nie begegnet war: Galten die Backsteine in ihrer Eigenschaft als menschliches Machwerk tatsächlich als unedel, so dass sie im Innern der Kirche nicht würdig waren, das Gott geweihte Gebäude oder Teile desselben zu tragen, durch „Schlämmung“ optisch den edlen Gesteinsarten der südlichen Kathedralen angenähert werden mussten? Ich kann es nicht glauben. Wird nicht alles geweiht und „umgewidmet“, wenn es gottgefälligen Zwecken zugeordnet wird? Wenn aber nicht, sollte etwa hier der Schein genügen, während es im Innern schnöder Stein bleibt?

Also bitte, diese Kirche ist großartig, aber doch wohl nicht – wie behauptet – breiter als der Kölner Dom, – ich schwöre. Auch wenn man hier 44 m misst, und dort die Breite der Kölner Langhausfassade mit 45,19 m angegeben wird, und dies nur an der einen Stelle in der Mitte. Macht nichts! St. Johannis ist nach dem Vorbild des Lübecker Doms errichtet, wenn auch nur mit einem Turm, und mit diesem hat es eine besondere Bewandtnis: man sieht sofort, dass er nicht ganz gerade steht, was verzeihlich wäre nach – sagen wir – 600 Jahren. Aber die Geschichte ist ein Fall für sich:

Der nach einem durch Blitzschlag verursachten Brand im Jahre 1406 neu errichtete Turm von St. Johannis (Vollendung 1408) wirkt von allen Seiten aus schief: Der Dachstuhl ist im oberen Bereich korkenzieherförmig verformt. Die Turmspitze ist 220 cm aus dem Lot. Der Legende nach hat sich der Baumeister, nachdem er den Fehler bemerkt hatte, aus einem der oberen Fenster des Kirchturmes gestürzt, wurde aber durch einen vorbeifahrenden Heuwagen so glücklich aufgefangen, dass er am Leben blieb.

Quelle Wikipedia hier.

Nun zum jungen BACH. 2005, genau zu der Zeit, als Vogelsänger seine CD herausgab, gab es neue Forschungsergebnisse, die er noch nicht berücksichtigen konnte:

Aus heutiger Sicht ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Bach unmittelbar nach dem Stimmbruch als Schüler und möglicherweise auch Schreibgehilfe bei Georg Böhm wohnte. Die zweite Tabulaturhandschrift endet mit einer lateinischen Notiz in Böhms Handschrift (siehe Tafel 5b): Il Fine â Dom. Georg: Böhme descriptum ao. 1700 Lunaburgi (auch wenn manche dazu spitzfindig anmerken werden, diese Notiz belege für sich genommen weder Lehrer-Schüler-Verhältnis noch, dass Bach bei Böhm gewohnt hat). Tatsache ist, dass Bach – auf ausschließlich dem Meister vorbehaltenem, niederländischem Papier – Musik aus Böhms Bibliothek abgeschrieben hat, und dass seine Handschrift zu jenem Zeitpunkt der von Böhm ausgesprochen ähnlich war. Diese Anhaltspunkte genügen, um die rätselhafte Tatsache, dass Emanuel in seinem Brief an Forkel das entscheidende Wort – „sein [Lüneburger] Lehrer“ Böhm – ausgestrichen hat, als ein Zeichen der Loyalität des zweiten Sohnes gegenüber dem Vater zu enttarnen, der beharrlich behauptete, niemals einen ordentlichen Lehrer gehabt zu haben und als Autodidakt alles seiner eisernen Selbstdisziplin zu verdanken.

Im Lichte der neuen Quellenlage ist davon auszugehen, dass Sebastian Bach im Alter von 15 Jahren die schwierigsten Orgelstücke seiner Zeit zu spielen vermochte und dass er in Böhm einen einflussreichen Fürsprecher hatte, der in einer guten Position war, ihn seinem Hamburger Lehrer Reincken zu empfehlen (siehe Tafel 5b).* [Anmerkung weggelassen JR, zu den Tafeln s.u.] Reinckens Orgelspiel war von Opulenz und dramatischer Eindringlichkeit gekennzeichnet sowie von jenen plötzlichen, kühnen Eingebungen, durch die sich die norddeutsche Orgeltradition vom Stil Pachelbels und von der Thüringer Orgelschule unterschied, die Bach bei seinem älteren Bruder kennengelernt hatte.

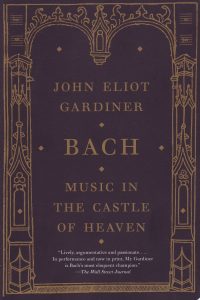

Quelle John Eliot Gardiner: BACH Musik für die Himmelsburg / Hanser Verlag München 2016 (Zitat Seite 138) Aus dem Englischen von Richard Barth (Zitat Seite 132)

Dies ist eine der bedeutendsten Entdeckungen der neueren Bachforschung (bzw. der Bach-Forscher Michael Maul und Peter Wollny) , wie sie von Gardiner in seinem Buch dokumentiert wird:

Ich finde das sensationell genug, insbesondere aus privater Sicht, da ich sozusagen die doppelte Anschaffung des voluminösen Buches, zuerst im englischen Original, dann in der angenehm lesbaren deutschen Übersetzung, rechtfertigen möchte. („Hast Du nicht schon genug Bücher über Bach?“). Es ist eine unbezahlbare Fundgrube neuen, fundierten Wissens.

Einiges zu diesem Fund war schon a.a.O. auf Seite 127f zu lesen:

Ein Durchbruch war 2005 die Entdeckung von vier Musikfaszikeln in Weimar, die durch einen günstigen Zufall als theologische Handschriften katalogisiert und daher glücklicherweise im Kellergewölbe der im Jahr zuvor bei einem Brand schwer beschädigten Herzogin Anna Amalia Bibliothek aufbewahrt worden waren. Zwei davon waren Abschriften von in deutscher Orgeltabulatur notierten Werken von Dietrich Buxtehude und Johann Adam Reincken – in einer Handschrift, die zweifelsfrei dem jungen Bach zugeordnet werden konnte (siehe Tafeln 5a und 5b). Die auf ein einziges beschädigtes Blatt geschriebene Choralfantasie Nun freut euch, liebe Christen gmein von Buxtehude hat Bach offenbar während seiner Zeit in Ohrdruf abgeschrieben, als er noch unter der Vormundschaft seines Bruders stand.

[usw. hier wird der „Mondschein“-Legende vom heimlichen Abschreiben mit Recht die Grundlage entzogen.] Forts. a.a.O. Seite 130:

In Ohrdruf wütete gerade irgendeine Epidemie, als die beiden Freunde zu Fuß zu ihrer 300 Kilometer langen Reise gen Norden aufbrachen. Den Regentropfen auf Bachs Abschrift des Buxtehude-Stückes nach zu schließen, hatte er sie möglicherweise im Rucksack dabei.

***

Zur Orgel in St. Johannis (Lüneburg) – so die kompetente Exegetin des sakralen Raumes – sei noch zu beachten, was sie über die Stellung der Musik im Kosmos aussagt: ganz oben über ihr steht das Dreieck mit dem Namen Gottes, links und rechts davon die Sonne und der Mond, von dort kommt alles und schreibt sich in die Musik ein. Und dort unten hinter dem Spieltisch stehen die weiß-goldenen Engel mit den Posaunen („Originalinstrumente“, wurde gesagt), die in Richtung Altar zeigen, zum Zentrum des heiligen Geschehens, jenseits der Gemeinde.

Fotos nach Wikipedia HIER

Fotos nach Wikipedia HIER

Und das ist auch etwas, was man sich nach der Lektüre der ersten Kapitel des Gardiner-Buches, etwa „Deutschland an der Schwelle der Aufklärung“, staunend klar macht: der Rationalismus mag in dieser Epoche entstanden sein, aber Maßstab allen Denkens in den deutschen Schulen und der gebildeten Öffentlichkeit war allein der Glaube. Musik wurde als ein göttliches Tun aufgefasst, sie kommt aus dem Zentrum, aber neben und mit ihr war allein die Theologie im gesamten Geistesleben präsent.

Luthers enger Vertrauter Philipp Melanchthon hatte bei der Ausarbeitung der Grundlinien des Lehrplans 1522 gemahnt: „Wenn die Theologie nicht der Anfang, die Mitte und das Ende des Lebens ist, dann hören wir auf, Menschen zu sein – wir kehren wieder in den Zustand von Tieren zurück.“ Alles musste daher auf die „Übung der Gottesfurcht“ und auf das Verinnerlichen der offiziellen Glaubenssätze der lutherischen Kirche ausgerichtet werden, der sogenannten Konkordienformel.

Quelle Gardiner a.a.O. Seite 82

Es ist aus heutiger Sicht unglaublich, wie wenig das, was damals gelehrt wurde, dem Weltbild dessen entsprach, was wir heute von einem denkenden, humanistisch und universal orientierten Menschen erwarten würden.

Trotzdem sollte man vorsichtig sein, wenn man Rückschlüsse auf Bach ziehen will; Gardiner ist weit davon entfernt, einen solchen Ausnahmekopf nach den Koordinaten einer finsteren Thüringer Provinzialität zu definieren.

Wie vielfach beschrieben wurde, lässt seine Musik auf eine Differenziertheit des Denkens schließen, die jener der führenden Mathematiker und Philosophen seiner Zeit nicht unähnlich war. Mir geht es hier darum, dass ihm die quasi-wissenschaftliche Sorgfalt, mit der er seine Musik später komponierte, nicht als Schuljunge eingepflanzt worden sein kann; dafür hatte der Unterricht zu wenig Ähnlichkeit mit einer rationalistischen oder aufgeklärten Erziehung. Trotzdem konnte das möglicherweise ein Teil der Erklärung für seinen ungewöhnlich ausgefeilten Sinn für Proportionen sein, der sich später in seinen Kompositionen manifestierte. Gerade die Tatsache, dass Rechnen in Bachs Schulzeit nicht als eigenes Fach unterrichtet wurde, hat es ihm vielleicht ermöglich, spontan Zusammenhänge herzustellen und sich jenes instinktive Gespür für Zahlen zu bewahren, das Kindern im Mathematikunterricht so leicht abhandenkommt.

Quelle Gardiner a.a.O. Seite 92

Ich breche schweren Herzens ab, nicht ohne zu erwähnen, dass mich dieses Kapitel eben besonders zufriedengestellt hat, weil einem Bach-Verehrer der Zwiespalt durchaus vertraut ist, der einerseits durch die ungeheure pietistische Überredungskraft der Bachschen Vokal-Musik, andererseits durch die emanzipatorische Wirkung der klaren musikalischen Struktur gegeben ist.

Ein anderes Mal vielleicht mehr über Celle. (Was gab es dort Besonderes? Ein gutes Essen zum Einbecker Bier im Ratskeller, wobei wir eine Nische weiter, hinter holzgeschnitzter Abgrenzung, eine bekannte Dame der Fernsehwelt wahrnehmen konnten: Barbara Wussow. Als wir 20 Minuten nach ihr und ihrer Begleitung unsere Mahlzeit beendet hatten, lag im Eingangsfenster schon aufgeschlagen das Gästebuch mit ihrem Konterfei und der Danksagung für eine Bewirtung nach 20 Jahren draußen in der Welt. Ich habs auf Handy, aber es passt nicht in die Umgebung dieses Artikels, weder dort ganz oben noch weiter unten, – abgesehen von dem abschließenden -ow ihres Namens.

Und ohne Frage hatte Bach es ebenfalls Böhm zu verdanken, dass er Gelegenheit hatte, ein im französischen Stil spielendes Orchester zu höre, sooft die Hofkapelle des Herzogs von Celle in Lüneburg zu Gast war.

Quelle Gardiner a.a.O. Seite 133f

Von 1665 bis 1705 erlebte Celle eine kulturelle Blüte als Residenz unter Herzog Georg Wilhelm. Dies ist besonders auf seine französische Gattin, Eleonore d’Olbreuse, zurückzuführen, die hugenottische Glaubensgenossen und italienische Baumeister nach Celle holte. In dieser Zeit wurden der Französische und der Italienische Gasten angelegt und das barocke Schlosstheater errichtet.

Quelle Wikipedia Celle

(Fotos: E.Reichow)

Nachtrag 2. November 2016

Erst heute entdeckt: ein Porträt der Orgel von St. Johannis in Lüneburg – mit Joachim Vogelsänger. (Übrigens haben wir vor 16 Jahren schon mal zusammengearbeitet, in der Johanneskirche Düsseldorf, siehe hier). Aufgrund seiner Ausführungen im folgenden Video erübrigt sich manches, was ich oben gemutmaßt habe, aber es ist nun mal aus meiner Sicht auch schon wieder „historisch“.

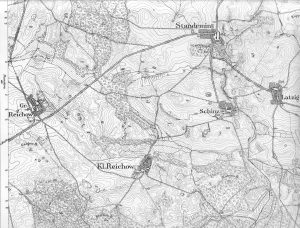

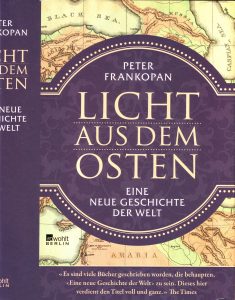

Zurück zum Stammbaum am Anfang dieses Artikels. Was hat es mit dem -ow am Ende eines Namens auf sich? Schauen Sie einfach mal bei Wikipedia nach: Hier.

Oder studieren Sie eine Landkarte. Aber seien Sie sicher: dort kennt mich keiner mehr. Falls aber doch, müsste ich vielleicht den Gegenwert einer Kuh zurückerstatten. Bleibe also lieber hier, in meiner Heimat. Und denke nicht an virtuellen Besitz oder Geld und Gut oder gar Rittergut. Womöglich nur dort … , sehen Sie den Punkt? Erste Abzweigung von dem Sträßchen zwischen Gr.Reichow und Kl.Reichow. Galgenberg steht da.