Beziehungsweise: schwer Begreifbares, betreffend Palästina

(Sie haben keine Zeit? Dann gehen Sie bitte an den Schluss dieses Artikels!)

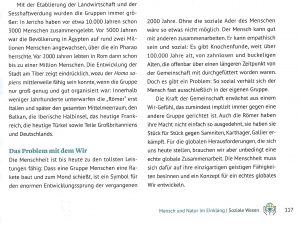

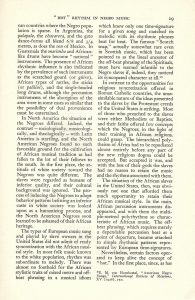

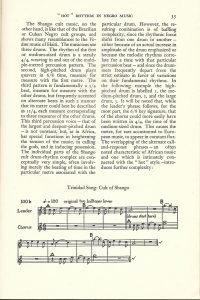

Solinger Tageblatt 28. Okt. 2023 Seite 2

Solinger Tageblatt 28. Okt. 2023 Seite 2

Meist befällt mich beim Anblick von Chronologien bleierne Müdigkeit, und doch dreht es sich in Diskussionen oft um Details („wer hat angefangen?“ / „Wer hat zurückgeschlagen?“), die sich nur anhand penibel belegter Datenabläufe klären lassen. Nicht durch ein vages historisches Gefühl. Und wenn ich merke, wie trügerisch sein kann, achte ich auf jede vertrauenswürdige Nachhilfe.

Schließlich will ich im Gespräch mit Enkeln nicht Vorurteile sprechen lassen. Oder etwa rekapitulieren, was ich einst im biblischen Unterricht über die „Kinder Israel“ gelernt habe. Es geht um den gegenwärtigen Zustand des Nahen Ostens – und wie es dazu kommen konnte. Und was wir damit zu tun haben. Stichwort Schoa. Wie weit muss ich zurückgehen, – mein Vorurteil sagt: bis Pontius Pilatus, nein viel weiter, viel früher, Römerherrschaft, nein, Zerstörung des Salomo-Tempels 70 vor Christus. Zerstreuung der Juden in alle Welt. Blieben denn keine in Palästina? Gingen die (muslimischen) Araber nicht erst mit Mohammed, also viel später auf Eroberungstour. Seit 630 nach Osten, Norden und Westen, hier bis an den Atlantik, nach Spanien, wo sie Mauren (Mohren) genannt wurden, während die weißesten Kreuzritter um 1000 in umgekehrter Richtung expandierten. Und das Osmanische Reich? Ich gerate ins Schlingern.

Ich fange lieber bei der Tageszeitung an, prüfe, ob eine parteipolitische Tendenz in der Berichterstattung erkennbar ist, ob ich weitere Quellen zu Rate ziehen sollte, – aber – schnell muss es gehen. Da draußen verändert sich ständig die Lage, nicht nur im Nahen Osten, sondern: die Weltlage. Nur nicht die Flinte ins Korn werfen – Schluss auch mit den falschen Bildern – Fakten, Fakten, Fakten!

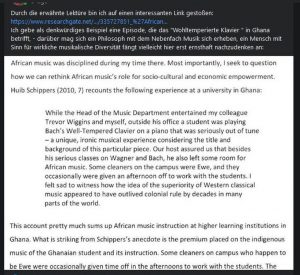

Journalismus, das ist es! Damit fang ich an: da gibt es immerhin, schaut doch selbst, diese (s.o.) „Sieben folgenschwere Mythen“! Liebe Enkel und Enkelinnnen, das ist wohl auch für Euch geeignet, falls das stimmt mit der allgemein kürzeren Aufmerksamkeitsspanne, – uns Alten geht es ja nicht anders, die Realität hat keine Geduld mehr. Ich nehme, was ich greifen kann.

https://rp-online.de/politik/analyse-und-meinung/die-mythen-der-palaestinenser-und-israelis-im-nahostkonflikt_aid-100047045 HIER Autor: Martin Kessler

Der Begriff „Palästinenser“ Wiki hier

Israel Wikipedia-Artikel hier / Vorweggenommen seien die folgenden ZITATE:

Das Gebiet des heutigen Israel gilt als Wiege des Judentums sowie auch der beiden jüngeren abrahamitischen Religionen. Es stand seit 63 v. Chr. nacheinander unter römischer, byzantinischer, sassanidischer, arabischer, osmanischer und britischer Herrschaft. Die dort seit rund 3.000 Jahren ansässigen Juden (biblisch: Israeliten, Hebräer) wurden im Laufe der Geschichte mehrmals vertrieben oder zur Emigration gedrängt (jüdische Diaspora). Vom ausgehenden 19. Jahrhundert an bestanden unter europäischen Juden, nicht zuletzt aufgrund der in Europa zunehmenden Judenverfolgung, Bestrebungen, im damals osmanischen Palästina wieder einen jüdischen Staat zu errichten (Zionismus, benannt nach Zion, dem Tempelberg).

Der Aufstand der Makkabäer 165 v. Chr. brachte Israel noch einmal für etwa 100 Jahre staatliche Unabhängigkeit. 63 v. Chr. begann die Zeit der römischen Oberherrschaft. Die Römer gliederten das Gebiet in zwei Provinzen auf: Syria im Norden, Judäa im Süden. Im Jüdischen Krieg wurden Jerusalem und der Jerusalemer Tempel 70 n. Chr. vollkommen zerstört. Der letzte jüdische Aufstand in Israel gegen die römische Herrschaft (Bar-Kochba-Aufstand) wurde 135 n. Chr. niedergeschlagen. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung wurde vertrieben. Das Land selbst wurde seither „Palästina“ genannt. Diesen Namen, der auf das seinerzeit bereits in den Nachbarvölkern aufgegangene Volk der Philister zurückgeht, erhielt das Land aufgrund eines Erlasses von Kaiser Hadrian, um die Erinnerung an die judäischen Bewohner zu tilgen, deren Aufstand er niederschlug. Trotzdem blieb Palästina – neben Rom und seinen Provinzen in Europa und Nordafrika sowie abgesehen von Mesopotamien (Babylonien) – ein Zentrum des Judentums; bis ins Mittelalter hinein waren sowohl die babylonischen als auch die palästinischen Rabbinen wegweisend für die Entwicklung der jüdischen Religion und Lebensweise auch außerhalb dieser Gebiete.

Im Zuge der islamischen Expansion geriet das Gebiet 636 unter arabische Herrschaft. Seit dieser Zeit wurde Palästina mehrheitlich von Arabern bewohnt. Die Kreuzfahrer beherrschten von 1099 bis 1291 das von ihnen so bezeichnete „Lateinische Königreich Jerusalem“. Es folgten die Mamluken von 1291 bis 1517 und dann die osmanische Herrschaft von 1517 bis 1918. Keine dieser Obrigkeiten hatte für Palästina eine eigene Verwaltung vorgesehen oder das Gebiet als selbstständige geographische Einheit betrachtet. Auch für die Osmanen war die Region ein Teil Syriens, wohl auf die römische Bezeichnung Syria zurückgehend. Das Land wurde in drei Distrikte eingeteilt.

* * *

Durch den Sieg der Briten im Ersten Weltkrieg wurde 1917 die osmanische Herrschaft in Palästina beendet. Im Anschluss an die Konferenz von Sanremo 1920 übertrug der Völkerbund 1922 Großbritannien das Mandat für Palästina mit dem Gebiet, das heute gemeinsam von Israel und Jordanien eingenommen wird. Zu den Mandatsbedingungen gehörte, dass die Briten die Verwirklichung der Balfour-Deklaration ermöglichen sollten, die aber die Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina nicht beeinträchtigen sollte. Die Mandatsmacht war aufgefordert, die jüdische Einwanderung zu ermöglichen, diese jüdischen Einwanderer geschlossen anzusiedeln und hierfür auch das ehemalige osmanische Staatsland zu verwenden. Es sollte dabei ausdrücklich dafür Sorge getragen werden, dass „nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und die religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung, deren sich die Juden in irgendeinem anderen Lande erfreuen, präjudizieren könnte“.

Im Juli 1922 teilten die Briten Palästina in zwei Verwaltungsbezirke, Palästina und Transjordanien, das etwa drei Viertel des Mandatsgebietes umfasste. Zunächst wurden Transjordanien und Palästina noch als Verwaltungseinheit mit einheitlichen Mandatsgesetzen, der gleichen Währung und gleichen Mandatspässen betrachtet (siehe auch: Weißbuch von 1939), aber Juden war es nur noch erlaubt, sich westlich des Jordans anzusiedeln. Im östlichen Teil, in Transjordanien, dem heutigen Jordanien, setzten die Briten den haschemitischen Herrscher Abdallah ein, der von der arabischen Halbinsel vertrieben worden war.

Quelle: Wikipedia

Fakten? Wo genau stehen sie nun? Vielleicht wieder in der neuen ZEIT (3.11.23)?

Und weiter auf Seite 4 (Verschiedene Autoren):

Hier folgen als Thesen nicht unbedingt die Fakten, sondern Kernprobleme, – zu diskutierende Themen, deren Darstellung im Text nachzulesen ist. Ich lasse die Lösung offen. (Aber immer zu beachten: wer sind die Autor_innen, was haben sie gelernt und für wen arbeiten sie. Also auch hier anklicken.)

Im Krieg lügen alle Seiten /Yassin Musharbash

Bei diesem Konflikt geht es im Kern um Religion /Jan Ross

Der Nahostkonflikt ist hoffnungslos und unlösbar /Frank Werner

Die Briten sind an allem schuld /Josef Joffe

Israel ist eine Kolonialmacht /Anna Sauerbrey

Israels Geheimdienste sind die besten der Welt /Josef Joffe

Israel ist die einzige Demokratie in Nahost /Jörg Lau

Die Zweistaatenlösung ist tot /Michael Thumann

Die Hamas ist ein Werkzeug des Iran /Yassin Musharbash

* * * *

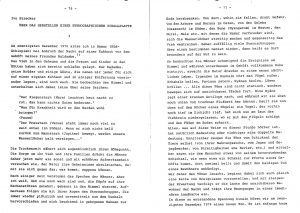

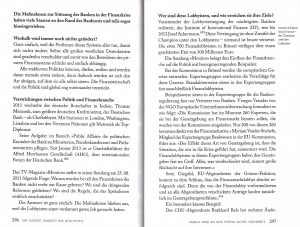

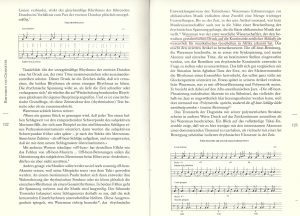

Heute hört man ja immer öfter den Satz: „Das wird man doch noch sagen dürfen!“ Aber in Wirklichkeit ist das weit verbreitete Schweigen ein gesellschaftliches Problem. Daher halte ich den folgenden Artikel aus der ZEIT (2. November 2023 Seite 53) für besonders wichtig. Bitte zum Vergrößern jeweils zweimal klicken:

Autor: Thomas E. Schmidt

Autor: Thomas E. Schmidt

Gestern im Tageblatt:

Deshalb erträgt man auch Kommentare wie diesen in der Tageszeitung, nennt ihn nicht tendenziös oder „geschmacklos“ und verlangt nicht Proportionaltät, die andere Seite betreffend. Gleiches kann nicht durch Gleiches aufgewogen werden. Der 7. Oktober 2023 ist ein in das kollektive Gedächtnis eingebranntes Datum. Kein „Narrativ“, das durch ein anderes überlagert werden kann.

Seltsam: man kann das auch in 2 Minuten hören, von seiten unserer Regierung, in einer offiziellen Rede, die auch viel beachtet und gelobt wurde, mit Recht: hier von Min. 7:40 bis 9:40.