Stimmfühlung 27.07.2020

Grundlage unseres Hörens scheint ein Kontinuum von Lauten zu sein. So schien mir, als ich über die Sprachentwicklung bei Säuglingen las. Und ein Gegenüber musste für das kleine Wesen spürbar sein. Wenn meine Tochter als Baby auf dem Wickeltisch lag und sich wohlfühlte, musste ich sie nur ansprechen, dann antwortete sie mit einem Dauerbrutzeln der Lippen aus Speichel und Luft, das war ihre erste Sprache. Es waren keine Einzellaute, auch nichts Wohltönendes, nur dieses leise Spuckebrutzeln. Für mich war es klar: entscheidend war bei der Kontaktaufnahme diese hörbare (und auch fühlbare) Herstellung eines Kontinuums.

Ich konnte es damals noch nicht benennen, etwa als Station der Sprachentwicklung beim Säugling, ich hielt es wohl eher für eine individuelle Besonderheit. Andere Kinder lallen und babbeln, dieses hier „brutzelt“. Heute vor 49 Jahren wurde es geboren, mittags während eines Gewitters.

Ich lese in einem Buch, das die Erforschung der frühkindlichen Psychologie allgemeinverständlich darstellt, vielleicht nicht auf dem letzten Stand der Wissenschaft, es stammt aus dem Jahr 1999, aber für mich plausibel. Zitat Seite 120:

Ähnlich wie beim Problem der Außenwelt oder beim Problem des fremden Ich liegt die zentrale Schwierigkeit in der mysteriösen Kluft zwischen den Schallwellen, die unsere Ohren erreichen, und den Lauten und Wörtern, die unser Bewusstsein daraus formt. Wir können eine Fotografie von Lauten herstellen, die man Spektrogramm nennt. Das Spektrogramm zeigt die tatsächlichen physikalischen Eigenschaften der Schallwellen: wie laut sie sind, welche Tonhöhe sie haben und wie sie sich verändern. Genau wie wir die zweidimensionalen Lichtmuster auf unserer Netzhaut in die dreidimensionalen, massiven Objekte übersetzen müssen, die wir wahrnehmen, so müssen wir diese Lautmuster in Sprache übersetzen. Die Entfernung von dort nach hier ist in beiden Fällen gleich groß.

Wenn man das Spektrogramm mit den Wörtern vergleicht, die wir wahrnehmen, wird eine Reihe gewaltiger Probleme offenbar. Erstens sind die Laute der menschlichen Sprache nicht wie Perlen an einer Kette nebeneinander aufgereiht: Zwischen den Lauten im Spektrogramm gibt es keine Lücken oder Pausen. Sie fließen ohne Unterbrechung dahin und wir müssen sie erst in Einheiten aufteilen. Zweitens klingt jede Stimme anders, weil unsere Münder alle verschieden groß und unterschiedlich geformt sind. Daher hören sich sogar einfache Laute (etwa ab) unterschiedlich an, je nachdem, wer sie ausspricht. Und wenn wir schneller oder langsamer sprechen usw.usw. Seite 120

Ich weiß, all diese Gedanken wirken heute nicht mehr ganz neu, jeder könnte sie geäußert haben. Und trotzdem muss man sie quasi neu entdecken und in sich nachbilden. Jedenfalls meine ich, ich müsste alles abschreiben, springe aber stattdessen auf Seite 134:

Wenn Babys uns sprechen hören, sortieren sie die Laute, die sie wahrnehmen, geschäftig in die richtigen Kategorien ein – diejenigen Kategorien, die ihre jeweilige Sprache kennt. Wenn die Babys etwa ein Jahr alt sind, ähneln ihre Sprachkategorien allmählich denen der Erwachsenen in ihrer jeweiligen Kultur.

Und wieder ein Sprung (Seite 135f):

Noch bevor sie ein Jahr alt sind, haben die Babys begonnen, der chaotischen Welt der Laute eine komplizierte aber logische Struktur zu verleihen, die speziell für ihre jeweilige Sprache ist. Früher glaubten wir, dass Babys zuerst Wörter lernen und die Wörter ihnen dann helfen, festzustellen, welche Laute für ihre Sprache wichtig sind. Aber diese Forschungen haben bewiesen, dass es sich genau umgekehrt verhält. Babys beherrschen zuerst die Laute ihrer Sprache und können dadurch die Wörter leichter lernen.

Wenn Babys ungefähr ein Jahr alt sind, wenden sie sich von den Lauten den Wörtern zu. Wörter sind in den fortlaufenden Strom von Lauten eingebettet, den wir hören, und eigentlich sind sie schwierig zu finden. Ein Problem, dass die Computer bisher nicht lösen konnten, besteht in der Frage, wie man die einzelnen Lautkombinationen, die Wörter sind, identifiziert, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Versuchen Sie, die Wort in der folgenden Buchstabenkette zu finden: theredonateakettleoftenchips. Die Kette enthält viele verschiedene Wörter: The red on a teakettle often chips oder There, Don ate a kettle of ten chips und so weiter. In der geschriebenen Sprache befinden sich normalerweise natürlich Leerräume zwischen den Wörtern. Aber in der gesprochenen Sprache gibt es zwischen den Wörtern keine Pausen. Das ist der Grund, warum sich eine fremde Sprache so schnell und gleichmäßig anhört und warum das Sprachproblem so ungeheuer schwer zu lösen ist.

Um noch einmal auf meine frühen Erfahrungen zurückzukommen, der erste Dialog auf der Grundlage des „Brutzelns“; im Buch liest sich das so (Seite 137):

Babys lernen also lange, bevor sie selbst sprechen, etwas über die gesprochene Sprache. Den Eltern fällt aber natürlich am meisten das auf, was die Babys tatsächlich sagen. Ganz gleich, ob Babys in Paris, Simbabwe, Berlin oder Moskau geboren werden, mit ungefähr drei Monaten fangen sie zu glucksen an. Sie geben entzückende kleine ooh- und aah-Laute von sich, wenn Vater oder Mutter sie anschauen, mit ihnen sprechen und sie anlächeln. Babys scheinen intuitiv zu verstehen, dass Menschen sich bei dieser Art von Austausch abwechseln. Sie glucksen, wir antworten mit sentimentalem Geplapper und so unterhalten wir uns zum ersten Mal mit unseren Kindern. Babys haben schon eine Ahnung, wie Dialoge funktionieren.

Aber dann kommt eine neue Wendung, eine Umbenennung der Lautäußerungen wird vorgenommen, an die Stelle des Glucksens (oder Brutzelns) tritt das „Babbeln“ (S.137).

Sie beginnen, Silbenreihungen von sich zu geben, die aus Konsonanten und Vokalen bestehen, dadadada oder babababa. Babys aus allen Kulturen babbeln zunächst auf identische Weise: Sie produzieren Kombinationen aus Konsonanten und Vokalen und benutzen dabei Laute wie b, d, m und g, jeweils zusammen mit dem Vokal ah.

Quelle Alison Gopnik, Patricia Kuhl, Andrew Meltzoff: Forschergeist in Windeln / Wie Ihr Kind die Welt begreift / Serie PIPER München Zürich 2003 ISBN 3-492-23538-7

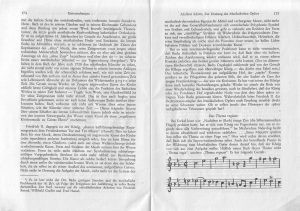

Was mich in dieser Beschreibung beeindruckt, kommt mir ins Bewusstsein, ohne dass es direkt ausgesprochen wird: dass wir mit dem Sprechen linear denken lernen, in Reihen oder Zeilen; dass wir auch das Gleichzeitige in ein Nacheinander extrapolieren. „Die Laute der menschlichen Sprache“ [sind zwar] „nicht wie Perlen an einer Kette nebeneinander aufgereiht: Zwischen den Lauten im Spektrogramm gibt es keine Lücken oder Pausen.“ [ABER:] „Sie fließen ohne Unterbrechung dahin und wir müssen sie erst in Einheiten aufteilen.“ So dass sie dann doch „wie Perlen an einer Kette nebeneinander aufgereiht“ [sind]. Das wird noch deutlicher, wenn wir im Kopf haben, wie wir mit Musik umgehen. Oder sie in Spektrogramme verwandeln.

Und ist es nicht seltsam, dass wir dieses kompakte Buch, das wir in der Taschenbuchausgabe besitzen, um es fassbarer, begreifbarer mit uns herumzutragen, doch Zeile für Zeile lesen müssen, als lebten wir noch in der Epoche der Pergamentrolle. Oder der Siegessäulen mit erzählenden Reliefbändern, die spiralig aufwärts führen, oder wir stünden in einem Kreuzgang mit hochgerecktem Gesicht, um die schön geordneten Bilder chronologisch zu enträtseln.

Der entscheidende Punkt: das, was sich bewegt und uns in Bewegung setzen soll, muss selber stillgestellt werden, es darf sich nicht mehr entziehen, in die Unfassbarkeit abwandern, wir können es mit den Augen abtasten und innerlich hören; das leise, unhörbare Lesen wurde erfunden!

Eine andere epochale Wendung hat sich mir mit Datum eingeprägt, bevor sie ins allgemeine Bewusstsein trat: Bei der Aufnahme einer Byzantinischen Liturgie in Athen, – das war im März 1982 – Tomas Gallia hatte seine kostbaren Nagra-Geräte aufgebaut: die Spulen waren relativ klein, und die zweite Maschine musste gestartet werden, bevor die andere zuendelief; die überlappenden Stellen wurden später im Studio, wenn alles auf größere Bänder kopiert war, einfach zusammengeschnitten. Wir sprachen darüber, ob es noch eine qualitative Steigerung über die Geräte von Kudelski hinaus geben könne. „Man ist schon dabei“, sagte Gallia, „das ist verrückt: da bewegt sich nichts mehr. Das wird aussehen wie eine Scheckkarte!“ Beruhigend an den CDs der Neunziger Jahre war dann, dass sie sich wenigstens noch drehten, und auf der blanken Scheibe konnte man sich den tönenden Inhalt noch sehr eng gewickelt, spiralig angeordnet, vorstellen, sie erschien als logische Modernisierung der alten Schallplatte. Aber auch die „Scheckkarte“ wurde realisiert und schließlich die „Cloud“, die reine Virtualität. Musste man Musik nicht völlig neu denken lernen?

Was ist das? Ein Text, der offensichtlich zu einer CD gehört, deren Identität einstweilen verborgen bleiben darf. Denn zum Weiterdenken hat man eigentlich schon genug in der Hand. Es wird auch irgendwie auf die Ohren zulaufen, auf reales Hören. Und es wird sich erweisen, dass ich vielleicht doch etwas zu kindlich begonnen habe (denn der Urheber des gedruckten Textes bin natürlich nicht ich, etwa als junger Vater, auch kein fingiertes Ich, noch weniger ein virtuelles).

Und ich lese da mit Betroffenheit die Worte von Salvatore Sciarrino:

So bedeutet die Ökologie des Klanges, zum Schweigen zurückzukehren … (Es) bleibt nur Mund, Höhle, Speichel. Die Lippen gelockert, begrenzt von einer dunklen Leere, von Dunst und von Hunger.

Hören: Musik von 1980

Nachtrag 15. August 2020

… siehe auch hier – der Klick zur Original-Website des Schallplattenpreises, auf der man auch Musikbeispiele anspielen kann. Aber Vorsicht! Nach sehr leisen Stellen kommen unverhofft auch ganz heftige Ausbrüche: denken Sie an Ihre Ohren. Solch eine Musik sollte man besitzen und vorchecken, auch den Text! Nicht nur überfliegen, sondern studieren, bewusst auf Augenhöhe und Ohrenlevel einstellen.

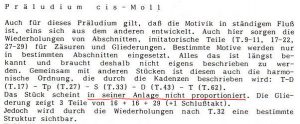

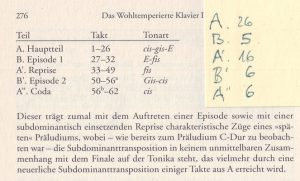

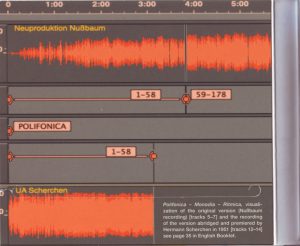

Die CD hat also inzwischen den Vierteljahrespreis „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ in der Sparte „Zeitgenössische Musik“ erhalten. Da diese Information erst am 14. August veröffentlicht wurde, habe ich die Abbildungen von CD und Booklet anonymisiert, auch den Autor des Textes (J. Marc Reichow) cachiert, um den Eindruck zu vermeiden, dass ich den mir wohlbekannten Namen hervorheben wolle, während die Jury noch tagt. Heute aber kann ich an dieser Stelle auch den Kauf der CD wärmstens empfehlen und die Entscheidung der Jury goldrichtig finden. Ich werde mich demnächst in einem weiteren Blog-Artikel näher damit befassen und das unten folgende, hochinteressante Spektrogramm aus dem Innern der CD-Hülle vervollständigen. Ein Dokument ersten Ranges.

ZITAT:

Dass außerdem Nonos „Polifonica – Monodia – Ritmica“ hier erstmalig als Rekonstruktion einer nie aufgeführten Urfassung zu hören ist, zeichnet das Album zusätzlich aus. Die Darmstädter Uraufführung von 1951, von Hermann Scherchen auf ein Drittel der Dauer gekürzt und hier als Bonustrack veröffentlicht, spricht Bände! (Für die Jury: Marita Emigholz)

mehr darüber hier ! oder hier:

mehr darüber hier ! oder hier:

Nono’s early compositional art, which culminated in Polifonica – Monodia – Ritmica for six instruments and percussion (1951), is performed by the ensemble aisthesis from Heidelberg in 2005 in the reconstructed, unabridged version which Nono originally created (presented on CD for the first time here). The abridged version, in which the work had its world premiere at the Darmstadt Summer Courses for New Music under the baton of Hermann Scherchen in 1951, completes the CD as a bonus track.