Ist es sinnvoll, das Fernrohr umzudrehen?

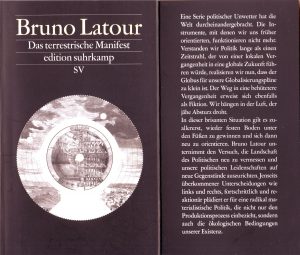

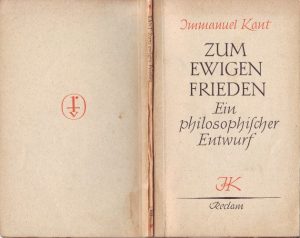

Ein nützlicher Ratschlag von Bruno Latour beschäftigte mich beim Anblick des offenen Meeres vor Texel. Er warnte davor, unsere Erde vom Sirius aus zu beurteilen, einem doch ziemlich imaginären fernen Standpunkt. (Ich glaube, er hat nicht an Stockhausen gedacht, der von dort kam und auch dorthin zurückkehrte, – wenn diese selbstbiographischen Angaben irgendeine Verbindlichkeit haben.) Aber ein durchaus ähnlicher Standpunkt gehört ja zur abendländischen Philosophie und ihrer theologischen Vorgeschichte. Zweifellos ist es verständlich, dass der nachdenkende Mensch Abstand gewinnen will, um nicht alltäglichen Kleinkram in jedes Problem einzumischen, vor allem, wenn er gerade Kopfschmerzen hat. Aber schon bei Liebeskummer hilft es nicht, sich damit zu trösten, dass in 50 Jahren sowieso alles vorbei sei. Man muss die Sachen also z.B. voneinander trennen, vor allem auch zwischen Gegenwart und Zukunft unterscheiden, Gegenwärtiges nicht einfach sub specie aeternitatis entwerten: warte ab, es wächst Gras drüber, – obwohl auch dieses Phänomen nicht geleugnet werden kann. Aber existenziellen Problemen kann man damit nicht beikommen. Und sie bewegen den Menschen seit Jahrtausenden. Ich zitiere wieder einmal Rüdiger Safranski:

Düstere ‚Wahrheiten‘ zirkulieren auch in der griechischen Antike. „Das Beste wäre, nicht geboren zu sein“, lautete der Spruch des Silen, eines Gefährten des Dionysos. Die griechische Metaphysik aber kam ja gerade deshalb auf, weil solchen dunklen Wahrheiten der Mythologie hellere entgegengesetzt werden sollten, Wahrheiten, die das Leben lebbar und den Tod als nicht tödlich erscheinen lassen sollten.

Aber am Ende ihrer zwei Jahrtausende währenden Geschichte ist die Metaphysik von der Verzweiflung, die sie überwinden wollte, selber überwältigt worden. Der Blick auf die monströse Gleichgültigkeit leerer Räume und auf eine Materie, in der ein blinder Wille tobt, wird, bei Schopenhauer etwa, eine ihrer letzten Pointen sein: „Im unendlichen Raum zahllose leuchtende Kugeln, um jede von welchen etwa ein Dutzend kleinerer beleuchteter sich wälzt, die, inwendig heiß, mit erstarrter Rinde überzogen sind, auf der ein Schimmelüberzug lebende und erkennende Wesen erzeugt hat – dies ist die empirische Wahrheit, das Reale, die Welt.“ (Schopenhauer)

Schon wieder entsteht die Frage: ist dieser Blick aus dem unendlichen Raum eigentlich gestattet? Wie nun, wenn ich von ganz tief innen, aus dem Mikrobereich oder unserem eigenen Herzen umherschaue, ist es nicht ganz respektabel, was da um uns her aufgebaut ist, ein substantieller Körper und ein Geist, der ihm aus allen Poren quillt, wenn ich das so frech behaupten darf? (Besser nachzulesen unter „das moralische Gesetz in uns“ hier!) Doch weiter bei Safranski:

Aber diese Verzweiflung, in der antiken Metaphysik niedergerungen, hatte sich bereits in der frühen christlichen Metaphysik gerührt.

Die antike Metaphysik hatte über das in sich ruhende, abgeschlossene Sein nachgedacht. Die christliche Metaphysik, die von der biblischen Schöpfungsgeschichte ausging, begann bei Augustin damit, über das beängstigende Nichts zu meditieren. Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen, und deshalb kann sie auch wieder nichtig werden.

Augustin stellt in seinen „Bekenntnissen“ die fast komische Frage: „Was tat Gott, bevor er Himmel und Erde schuf?“ und gibt am Ende einer ausführlichen Betrachtung die fast noch komischere Antwort: „Ehe Gott Himmel und Erde machte, machte er nichts.“ Der untätige Gott entschied sich „irgendwann“ einmal dazu, das Sein sein zu lassen; und er kann dieses Sein jederzeit in einem anderen Sinne „sein lassen“, nämlich verschwinden lassen.

Quelle Rüdiger Safranski: Wiewiel Wahrheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und das Lebbare. Fischer Taschenbuch Frankfurt am Main 1993 (Zitat Seite 103)

Wir lachen wahrscheinlich, weil wir es ohnehin verschroben finden, die menschliche Philosophie unbedingt bei Gott ansetzen zu wollen (wie es noch Hegel tat). Aber wenig später erläutert Safranski:

Man sollte nicht vergessen, daß die christliche Metaphysik mit ihren Gottesspekulationen zugleich ins Zentrum der menschlichen Erfahrung vorstoßen wollte. Der Umweg über die Gottesspekulation bewahrte sie davor, zu niedrig vom Menschen zu denken.

An dieser Stelle wird es sehr interessant, zumal auch gleich die Liebe ins Spiel kommt, – und niemand ist heute gefeit vor der Gefahr, „zu niedrig“ von der Liebe zu denken, indem er sie mit der Assoziation Sex energetisch auflädt. Überraschenderweise kommt vielleicht ein Konsens auf, wenn wir vom „Zentrum der menschlichen Erfahrung“ sprechen. Da pocht heute jeder auf Unmittelbarkeit, was gern mit dem dürftigen Wort „Bauchgefühl“ angedeutet wird. Leider ist es nicht viel wert. Abgesehen davon, dass man sich plötzlich als Musiker wieder voll zuständig fühlen darf. Stichwort Thrill-Erlebnis. Mir ging es jedenfalls mit einem Aufsatz über Wagner so, den ich eigentlich bei Strandspaziergängen am Meer mit Bach verbinden wollte. Zusätzliche Motivierung kam durch den Essay von Martin Geck. Ja, sagte ich mir, es ist wohl diese unselige Arbeitsteilung: dass ein wesentlicher Teil der Inszenierung bestimmter Opern bei einer Person liegt, deren Lebensziel nicht in der Musik liegt, sondern in der Realisierung ganz eigener (auch abwegiger) Ideen. Mit der einzigen Beschränkung, dass die Musik selbst unangetastet bleibt. Ihre Wirkungen blieben im Dunkeln. Es ist aber nicht müßig, sich über die vielfachen Wurzeln des Gesamtkunstwerkes kundig zu machen, wenn es am Ende als solches gedacht war. Wobei niemand bezweifelt, dass Wagner lediglich als Musiker überlebt, nicht als Dramatiker, als Initiator überwältigender Bühnenbilder oder als Schöpfer unvergleichlicher Rahmenbedingungen. Z.B. Leute dazu zu bringen, stundenlang freiwillig, unter Schweigezwang, nahezu bewegungslos, in einem geschlossenen Raum zu sitzen. Es wäre ein unlösbares Rätsel, gäbe es nicht die Partituren des Tristan, der Götterdämmerung, des Parsifal. (Da musste erst ein Außenseiter kommen wie Navid Kermani, der den Vorschlag machte, endlich das Bayreuther Orchester auf die Bühne zu setzen, als unumstrittenen Hauptakteur.) Aber was ins Auge fällt: ist die primäre, gewaltige Außenwirkung, die religiösen Charakter hat.

Vor der großen realen Aktion (Foto Wiki)

Vor der großen realen Aktion (Foto Wiki)

Ich erinnere mich – wieder einmal – an eine Langspielplatte meiner Jugend: Lohengrin, Vorderseite: Vorspiel, Rückseite: 2.Szene „Elsas Traum“ . Damit fing unsere Begeisterung an, – im Vorspiel geduldig dem Höhepunkt mit den Becken- bzw. Paukenschlägen zugeführt zu werden, und in der Szene das Wechselspiel zwischen Sologesang und Chor der Männer zu erleben: wir merkten nicht, wie wir von ihnen die gläubige Haltung des Zuhörens übernahmen. Man beachte Elsas zunächst pantomimisches Verhalten, die Regieanweisungen, die wir nicht kannten – („Elsa neigt das Haupt bejahend“, „Elsas Mienen gehen von dem Ausdruck träumerischen Entrücktseins zu dem schwärmerischer Verklärung über“), die verbalen Reaktionen der Männer ringsumher (flüsternd): „Wie wunderbar! Welch seltsames Gebaren!“ DAS SIND WIR (mein Bruder und ich als LP-Hörer). Rührend und geheimnisvoll, speziell für uns, Elsas Worte: „Mein armer Bruder.“

Mir scheint heute, dass Elsa sich unschicklich verhält und dass ihr Verhalten, ihr „Wahnsinn“, zur wahren Natur umgedeutet werden soll, und zwar so, dass wir alle als Zuschauer umgewendet werden sollen, genau so, wie die zuschauenden Männer auf der Bühne. Ich komme darauf durch einen wahrhaft augenöffnenden Vortrag über Medien, Melodramen und ihr(en) Einfluß auf Richard Wagner von Mathias Spohr. (In den folgenden Zitaten werden Anmerkungen weggelassen oder in den fortlaufenden Text mit Kennzeichnung eingefügt.)

Obwohl sie etymologisch die Kunst des Nachahmens ist, wird die Pantomime zum Urmedium des Ausdruckshaften. Was an ihr allerdings naturhafter Ausdruck und was bloß naturnachahmende Affektdarstellung ist, bleibt unklar. Oft werden Gesten nur deshalb für ausdruckshaft gehalten, weil sie nicht schicklich sind (etwa bei den groteken Manierismen des Bühnenwahnsinns seit Ende des 18. Jahrhunderts) oder weil sie sportlich wirken. Ohne das Schickliche als Gegenmodell gibt es offenbar auch keinen Ausdruck, deshalb wandelt sich das Höfische zum Höflichen. Wo Schickliches und Natürliches übereinstimmen oder sich widersprechen, ist Ansichtssache, und die Neudefinition dieser Grenze stellt ein Mittel dar, sich von älteren Generationen zu unterscheiden, was sich in der Geschichte des Gesellschaftstanzes zeigt.

Die Theatererfahrung lehrt, daß auch bloße Technik natürlich und ausdrucksvoll wirken kann. Dieses von Denis Diderot erstmals formulierte Paradox [siehe auch in diesem Blog hier] ist meines Erachtens die Grundlage der sogenannten Mediengesellschaft: Seit dem Ausklang des Aufklärungszeitalters bildet sich die Überzeugung, daß Natur mit technischen Medien nicht bloß nachgeahmt, sondern hergestellt werde. Natürliches und Künstliches kann deshalb synonym sein, weil natürlich als Gegensatz zu schicklich gilt. Evident ist nur der ausgelöste Reflex, und seiner Wiederholbarkeit wegen kan man sich an ihm [sic] halten. Durch Drill, Dressur, Technik, also die willkürliche Vermehrung automatisierter Assoziationen nach dem Modell des Reflexes, wird Fiktion zu Natur, als funktionierende Gegenwelt zum schicklichen Alltag, wo nicht alles funktioniert. Physisch erlebte Reflexe scheinen den „lebendigen“ Ausdruck gegenüber der „toten“, distanziert begutachteten Naturnachahmung aufzuwerten.

In Wirklichkeit ist es umgekehrt; hier beginnt die traditionelle Verwechslung der automatisch vollzogenen Regel mit dem „Objektiven“, das wiederum für naturgesetzlich gehalten wird: Das durch schickliches Verhalten überforderte Bewußtsein hat ein Bedürfnis, bloß technisch zu funktionieren und schafft sich technische Medien, um sich mit ihnen zu identifizieren. Die Evidenz der eigenen Reflexe läßt das medial Vermittelte natürlich erscheinen, als sei es die Wirkung einer gleichermaßen physikalischen wie moralischen Kraft. Was nun als Schärfung der Sinne oder Vertiefung des Gefühls für dieses Natürliche verstanden wird, ist vielmehr eine verstärkte Identifikation mit den Medien, die diese Reflexe verfügbat machen, und erscheint der Außenwelt als Zwangsdenken oder Suchtverhalten.

Anm.: Überidentifikation mit Medien scheint mir die einzig plausible Erklärung für die Vielfalt zivilisatorischen Suchtverhaltens, vgl. Werner Gross, Sucht ohne Drogen. Arbeiten, Spielen, Essen, Lieben…, Frankfurt am Main 1990

Rückverweis vorher: Der unwillkürliche Reflex als Grundlage eines „natürlichen“ Erlebens und Verhaltens wird unter dem Motto der „sensibilité“ von den französischen Aufklärern diskutiert. Der Nimbus des Natürlichen, mit dem reflexartiges Verhalten seither umgeben wurde, führte im 19. Jahrhundert zu Versuchen, erlernte „Reflexe“ nicht nur als Technisierung des Handelns, sondern als rein physiologische Vorgänge zu erklären; der einflußreichste ist der von Iwan Petrowitsch Pawlow (ab 1903), von dem auch die Begriffe „bedingter“ und „unbedingter“ Reflex sowie „Konditionierung“ stammen (….).

Im Melodrama äußert sich das so: Die ausdruckvolle Gebärde wird oftmals ins Extrem geführt, um sie im Gegensatz zur schicklichen Gebärde als Übertragung überwältigender Energie zu kennzeichen, die das Publikum „in Schwung“ bringen soll. Dessen Bereitschaft, sich mit physischen Reaktionen „Resonanz“ vorzuspiegeln, wie mit kollektiven Automatismen, Klatschen, Stampfen, aber auch Weinen, erschrockenem Schreien oder „hysterischer“ Begeisterung, bestätigt das scheinbar. Diese physischen Reaktionen sind aber nicht wirklich spontan, sondern gehören zur Selbstinszenierung des Publikums, im Bewußtsein der Kausalität von Reiz und Reflex, die nicht angelernt, sondern naturgesetzlich erscheinen soll. Jene Verhaltensmuster haben sich seither auf Sportanlaß, Popkonzert oder Filmmelodram übertragen und sind bei politischen Veranstaltungen oder in religiösen Gemeinschaften geblieben, die sich des Melodrams bedienen. Die vormoderne Vorstellung einer Beseelung und Versittlichung durch Ausdrucksenergie wird hier weiterhin kultiviert, weil sie das Gefühl von Zusammengehörigkeit, also Identität in einer kollektiven Illusion, ermöglicht. Doch was sie als Energieübertgragung kundtut, ist nur die Faszination verfügbar gemachter Reflexe.

Etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts schafft sich das Publikum in ganz Europa mit „spontanem“ Weinen über rührende Situationen bei noch erleuchtetem [damals noch nicht verdunkeltem] Zuschauerraum ein Gemeinschaftserlebnis als Mensch unter Menschen. Kinderpantomimen ritualisieren, durch kollektive Rührung der Erwachsenen, ein Generationenverhalten jenseits von Standesunterschieden. Die Herkunft dieser Selbstinszenierungen vom höfischen Zusammenwirken gesellschaftlichen und theatralischen Rollenspiels ist hier am besten zu greifen.

Auf den folgenden Seiten wird exemplarisch an Jean-Jacques Rousseau und seiner melodramatischen Szene Pygmalion (1762) gezeigt, wie die Statue „vom pantomimischen Ausdrucksdrang des Künstlers in Resonanz versetzt“ wird. Die Übertragung „beseelender“ Energie lasse aus dem Zeichen das Bezeichnete werden. Rousseau reflektiere hier, „was er auf den Jahrmärkten gesehen hat, und macht es durch seine Autorität als berühmter Verfechter des Natürlichen salonfähig.“ Interessant, wie die neuen Geschlechterrollen definiert werden.

Der wirkliche Mann ist seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert nicht mehr männlich im Sinne einer ständisch differenzierten „virtus“, sondern er ist ein Medium, das Ideen realisiert. Eine solche Idee ist die „Natürlichkeit“ der Frau; das Weibliche ist Wirkung der männlichen Energie. Die „holde Kunst“ ist nicht mehr als allegorische göttliche Macht selbst aktiv, sondern wird vom männlichen Gesang als das reflexhaft Liebende definiert. Als heilendes Medium macht der Magnetiseur, später der Psychiater, die hysterische Patientin natürlich. Allseitige Bereitschaft, auf das Pygmalion-Rollenspiel einzugehen, garantiert die (auf bewußtes Erleben scheinbarer Resonanz reduzierte) Katharsis.

Als typisches Beispiel fungiert der berühmte Kampf zwischen Armida und Rinaldo. Ein nach Tasso frey bearbeitetes Melo-Drama in vier Aufzügen mit Chören und Tänzen vermischt. Burgtheater Wien, 1793 (Text: Josef Marius Babo, Musik: Peter Winter).

Armida ist als rächende Königin der klassizistischen Tragödie nicht „weiblich“ im Sinne des modernen Rollenverhaltens. Ihre vorübergehende, einem filmischen Zwischenschnitt ähnliche Wandlung zur „liebenden Frau“, von ihr selbst als Sieg der „Natur“ verstanden, wird von melodramatischer Musik begleitet. Der Musikeinsatz trennt zwei aufeinanderfolgende Arten von Gestik: das Unnatürliche, Irreale, bloß Heroische der Rache (dargestellt durch das herkömmliche „noble“ Bewegungsrepertoire) vom Natürlichen, Realen, Ausdruckshaften der Liebe (dargestellt durch das moderne „schlichte“ Bewegungsrepertoire).

Hier läßt sich exakt beschreiben, wie der Kurzschluß zustandekommt, der dem Medium „Macht“ verleiht: Musik wird, rein technisch, als reflexauslösendes Signal eingesetzt. Das Publikum projiziert die Ursache der Wandlung zur „Natürlichkeit“ in das unsichtbare Medium, da es die natürliche Gestik als Wirkung einer moralischen Kraft verstehen will, die von dem betrachteten Mann ausgeht – umso mehr als „Ausdruck“ hier zur Abwehr gegen das Schickliche älterer Generationen instrumentalisiert ist. Die Selbsttäuschung hat zur Folge, daß das Medium im Medium Ursache für Wirkungen wird, die es nicht hat. Die Musik an sich, bloß weil sie Reflexe auslöst, scheint als Symbol jener moralischen Kraft die Figur natürlich und weiblich zu machen, bekommt also ein imaginiertes Eigenleben als unsichtbare, bewegende Seele.

Da der Autor diesen Mechanismus im Folgenden an Mozarts Bildnisarie nachzeichnet, sei der Text zur Erinnerung eingefügt:

Dies Bildnis ist bezaubernd schön

Wie noch kein Auge je geseh’n.

Ich fühl‘ es, wie dies Götterbild

Mein Herz mit neuer Regung füllt.

Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen,

Doch fühl‘ ich’s hier wie Feuer brennen;

Soll die Empfindung Liebe sein?

Ja, ja! Die Liebe ist’s allein.

O wenn ich sie nur finden könnte!

O wenn sie doch schon vor mir stünde

Ich würde – würde – warm und rein –

Was würde ich? –

Ich würde sie voll Entzücken

An diesen heissen Busen drücken,

Und ewig wäre sie dann mein!

Wie in der Bildnisarie der Zauberflöte stellt die Musik eine scheinbare Kausalität zwischen dem „Betrachteten“ und dem „natürlichen“ Verhalten her. Das überlagerte [übergelagerte? überlagernde?] Medium, die Musik, scheint vom darunterliegenden, dem Bildnis oder dem Schlafenden als lebendem Bild [Rinaldo], reproduziert zu werden, sein Reflex zu sein; hier wird besonders klar ersichtlich, daß technische Reproduktion ihr Vorbild im Reflex hat und dessen Verlängerung ist. Das überlagerte Medium wird nun automatisch als das „innerliche“ wahrgenommen. Demnach ist die Fiktion in der Fiktion das Innerliche des Innerlichen, wie in der Bildnisarie das Besingen der Abbildung auf dem Theater. Überlagerte Information wird scheinbar zu inniger Ausdrucksenergie, Ausdruck ist die „Kraft“ der technischen Objektivierung.

Das Medium Musik ist nun nicht mehr parallel zum Optischen, sondern scheint die innerste der Fiktionen zu sein. Das Publikum glaubt demzufolge, selbst ein „inneres“ Medium zu haben: Die scheinbar natürliche Kausalität zwischen innerer und äußerer Fiktionsebene führt zur Illusion des „Unterbewußtseins“.

Anm.: Etwa seit dem 17. Jh. erfolgte auf vielen Ebenen des gesellschaftlichen Verhaltens ein planmäßiger Aufbau eines „Unterbewußtseins“ (um es später zu „Natur“ zu verklären). In die systematische Pflege reflexhaften Handelns, wie sie in Pantomime und Rührstück, im „bürgerlichen Konzert“ und im Sport zum Ausdruck kam, fügt sich auch die von Norbert Elias beobachtete Entwicklung des Scham- und Peinlichkeitsverhaltens ein, das zunehmend vom Bewußten ins Unbewußte verlegt wurde. (Quelle Elias)

An dieser Stelle kommen ernste Zweifel auf, ob der Autor wirklich den gesicherten Stand der Forschung reflektiert, ebenso im folgenden Absatz (JR):

In diese allseitige Identifikation mit technischen Medien ist Sigmund Freud hineingeraten, der das seinerzeit Unschickliche für wahren Ausdruck hielt und von daher auf die Existenz eines Unterbewußtseins schloß – während seine Patientinnen bloß auf eine Art, die sie im Melodrama lernen konnten, gegen das Schickliche rebellieren.

Quelle Mathias Spohr: Medien, Melodramen und ihr Einfluß auf Richard Wagner. In: Richard Wagner und seine „Lehrmeister“ Hrsg.: Christoph-Hellmut Mahling und Kristina Pfarr. Are Edition Mainz 1999 (Seite 49-80)

Ich bin konsterniert und zugleich in meinem Element. Um in Bildern zu sprechen:

. . .

. . .  . . .

. . .  . . .

. . .

Das übliche Missverständnis: der eine spricht – wie so oft – von dem einsamen Pferd da hinten auf der Weide; der andere aber von dem Insekt auf der Scheibe. Die Optik der beiden Augenpaare ist unterschiedlich eingestellt, schwer verständlich wenn man die Fotos sieht. Im Reich der Ideen ist das an der Tagesordnung, und es bedarf einiger Worte, klarer zu sehen. Ist es innen oder außen, Imagination oder Projektion, Phantasie oder Fata Morgana? Gibt es denn ein Unterbewusstsein oder nicht? Ich wusste doch seit langem, dass Freud und C.G.Jung kaum mit alldem vereinbar war, was z.B. in Thomas Metzingers „Bewusstsein“ (1995) zu lesen ist. Aber es lief gewissermaßen parallel, sooft ich wieder Adorno las und etwa sein Wagner-Buch (1952) nach wie vor richtungweisend fand. Der Perpektivwechsel als zweite Natur!

Und dieses Wagner-Buch, das ich gerade lese, beruht auf einer Tagung von 1997 und rührt in meinem Fall an tiefgehende Musikerlebnisse, die etwa 1957 begannen und jetzt plötzlich in einem anderen Licht erscheinen. So als habe mir jemand erklärt, dass ich das Opernglas damals falsch herum gehalten habe. Daher die Überwältigung durch das, was ich hörte und innerlich sah oder dank der LP mir lebhaft als Realität vorstellte. – Und jetzt überspringe ich alles, was es da an Wissenswertem über Pantomime, Melodramen usw. zu lernen war, um zu meinem Lohengrin-Wagner von 1957 zurückzukommen, auch wenn hier letztlich vom Tristan die Rede ist:

Wagner entfernt die Ensembles, die dem Publikum mit synchronen Aktionen Resonanz vorspiegeln, von der Bühne, macht gestikulierende Dirigenten und Instrumentalisten unsichtbar und verschleiert die Taktmetrik als Merkmal veräußerlichter Resonanz: Die naivste melodramatische Wirkung, den Ausdruck, der malend auf sich selber zeigt, soll es im Musikdrama nur innerhalb der Musik geben. Reflexe sollten nicht vorexerziert, sondern unauffällig konditioniert und dann direkt und differenziert ausgelöst werden, damit das Publikum glaubt, sie stammten aus dem eigenen Bewußtsein, das sich als verschlungenes, vielschichtiges und doch logisches Ganzes wie von außen betrachten läßt und damit den zivilisierten Glauben an eine Zerlegbarkeit der Welt in objektivierte Funktionselemente bestätigt. Wagner versucht, die Faszination der Objektivität, die von Medien wie Technik oder Photographie ausging, für sich zu nutzen. So wird der vom Melodrama beförderte Glaube an eine Kausalität moralischer Kräfte wieder glaubwürdig.

Mit der Hingabe an den Ausdruck, erlebt als physische Energie, verbindet sich lustvoll das Bewußtsein seiner technischen Beherrschtheit; diese gleichzeitige Distanz und Distanzlosigkeit gegenüber den erzeugten Emotionen, das genießerische Betrachten der verfügbar gemachten Reflexe, kennzeichnet die Katharsis im Melodrama. In derselben gesteigerten Ausdruckshaftigkeit, mit technisch virtuoser, aber nicht sichtbar veräußerlichter, sondern ins unsichtbar Musikalische verlagerter Gebärde, schafft das Musikdrama soziale Identitäten. Tristan und Isolde bekommen durch komplexes Ineinandergreifen chromatischer „Schmerzens“-Figuren (also einer melodramatischen Übersteigerung des barocken „Pathos“ zu modernem „Ausdruck“) ein „Unterbewußtsein“, als großartiges und von selbst ablaufendes Innenleben. So ein Unterbewußtsein möchte auch das Publikum gern haben, deshalb glaubt es naiv wie das Publikum der Melodramen an die Magie des Mediums. (…)

Quelle Mathias Spohr: Medien, Melodramen und ihr Einfluß auf Richard Wagner. In: Richard Wagner und seine „Lehrmeister“ Hrsg.: Christoph-Hellmut Mahling und Kristina Pfarr. Are Edition Mainz 1999 (Seite 49-80)

Fortsetzung hier…

in WDR 5 anklickbar HIER

in WDR 5 anklickbar HIER Es ist dem Andenken Bruno Latours gewidmet.

Es ist dem Andenken Bruno Latours gewidmet.