Was sagt uns die sogenannte Klassik?

Blick aus dem Klinikum SG 190119 16:45 (Foto E.R.)

Ich möchte die eigene Ästhetik nicht auf ein existenzielles Feeling einschwören, eher mich selbst kritisch ins Auge fassen, nachdem ich eine Musik, die mich – wohlbehütet – aber doch in etwas misslicher Lage erreichte, auch nachts und in steter Wiederholung bis zum frühen Morgen gehört habe. So verzerrt man vielleicht sein Urteil und ist geneigt, sie als Medizin misszuverstehen. Besonders im Kontext des großen grünen Fotos an der Wand, das ein Psychologe ausgesucht haben muss, und im Wechsel mit dem Blick in die Noten, – fasziniert von einer Äußerlichkeit (?), dem unaussprechlichen Aufstieg zum hohen A, dort innezuhalten, als solle er nie enden. Wie rührend und wie unerschütterlich!

Ein Geiger namens Willi Zimmermann, *1961, Primarius eines 1981 gegründeten Quartetts, dessen Werdegang laut Booklet in folgenden Sätzen gipfelt:

… die CD mit Haydns Quartetten op. 50 erhielt den französischen Schallplattenpreis „Choc du monde de la musique“ und wurde von der italienischen Fachzeitschrift Musica mit dem Prädikat „Eccezzionale“ ausgezeichnet. 2009 stellte das Ensemble seine Konzerttätigkeit ein.

Ein Schock, der dazugehört. Was hat mich denn in den 90er Jahren behindert, als es fortwährend musikalischere und dazu perfektere Ensembles zu entdecken gab? (Ich weiß es natürlich.)

Manchmal erkenne und höre ich Musik besser, wenn ich die richtigen Worte dafür finde. Manchmal genügt es, in diesem Sinne nur darüber nachzudenken. Aber als ich dieses Streichquartett mit Haydn hörte, war das, als ob – nein, es geschah allmählich, nicht in Sekunden – als ob mich der Blitz getroffen habe. Oder war’s eher der Mond, aus heiterem Himmel? Es ist das Temperament dieser Musiker, die Nuancen der Übergänge und des Tempos, die schiere Virtuosität, die Differenzierung auf engstem Raum. Was nicht bedeutet, dass es sich um eine glatte, in jeder Hinsicht perfekte Aufnahme handele; hier und da gibt es einen Rest von Übermut oder „riskantem Spiel“. Und genau das gehört zur Lebendigkeit dieses Musizierens (wobei einem das Wort im Halse steckenbleibt, dies ist kein „stillvergnügtes Streichquartett“!). Nur eine einzige Stelle habe ich vermerkt, um glaubwürdig zu sein:

Also im Trio des Menuetts, op. 50 Nr. 6, und zwar im fünftletzten Takt auf der zweiten Zählzeit (Tr. 11 bei 2:43). „Nicht zusammen!“ hätte unser Kammermusikprofessor Günter Kehr geschrieen, ohne Atem zu holen, auch im Konzert. Es war die Zeit, als durch die Praxis der Radioaufnahmen das „Zusammen“ zum Steckenpferd aller Tonmeister wurde. Kehr zeigte uns gern den alten Rundfunkhasen und ließ uns nicht über den ersten Akkord des Beethovenschen op. 1 Nr.1 hinauskommen, indem er nahtlos nach dem Es-dur-Schlag schrie: „Nicht zusammen!“ und das zehn Mal, mindestens.

Um mehr auf Haydn selbst zu kommen als auf die Interpretation, insbesondere auf seinen Humor, der gern beschworen wird, um uns zu entlasten: es ist nur ein Spaß, wir können uns ernsteren Themen zuwenden… Weit gefehlt!

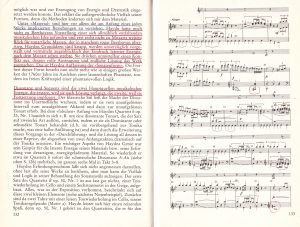

Hier ist der Anfang des Trios, der im vorhergehenden Beispiel noch fehlte, insgesamt haben wir damit den Mittelteil des Menuetts vor uns. (Er heißt „Trio“, weil er etwa in Sinfonien früher nur von drei Instrumenten vorgetragen wurde; anschließend folgt die Wiederholung des Hauptteils, der hier nicht wiedergegeben ist: also die Form ABA.)

[ Um dieses „Trio“ kurz ins Ohr zu fassen: hier ab 18:39 bis 20:49, nur zur Orientierung, nicht als Musterbeispiel einer Interpretation!]

Wir haben ein Thema, das gleichmäßiger nicht verlaufen könnte – wenn da nicht die von Haydn vorgeschriebene falsche Betonung wäre: fz -, also 3 mal 4 Takte, in denen melodisch (fast) alles voraussagbar ist; mit Ausnahme der Nicht-Überraschung in der 3. Gruppe, wo das fz ausbleibt. Gut, dass wiederholt wird, sonst merkt es keiner. Interpretatorisch kann man nicht viel falschmachen…

Gemach, – hören wir nochmal hin: in den ersten beiden Perioden des kleinen Themas folgt das fz auf das fünfmalige Pochen des hohen Tones, – es sagt gewissermaßen: genug jetzt, es muss weitergehen. Bei der dritten Periode jedoch muss dies nicht gesagt werden: denn schon beim dritten Fis geht es weiter, – völlig unspektakulär, aber neu…

Und was geschieht nach dem Doppelstrich? Also nach der Wiederholung, die durch die Doppelpunkte : angegeben ist? Wir sehen, dass es hier mit der (ohnehin fragwürdigen) Gleichmäßigkeit und Voraussagbarkeit ein Ende hat. Zwar zeigt der Blick auf die Noten, dass der folgende Abschnitt bis zur Fermate (Takt 56) die gleiche Länge hat wie der erste Teil (vor dem Doppelstrich). Aber für das Ohr geschieht etwas wenig Berechenbares: das Cello hält fast bis zur Fermate ein und denselben Ton aus, darüber ein thematischer Neubeginn der Oberstimme, ein Aufstieg zum hohen D, und dann ein chromatischer „Gleitvorgang“, bis die Musik auf dem Dominantseptakkord stehenbleibt. Ratlos? Aufs Neue kommt der Beginn des Trios, – jetzt wird es nicht nach A-dur modulieren, sondern in der Grundtonart schließen. In der Tat, es geht nach oben zum hohen D – gewiss, der Gipfel vor dem Ende – aber nichtsda! eine lange Pause, dann erst der Abschluss; nach dem Muster des A-dur-Schlusses (vorm Doppelstrich), aber eben in D-dur. Die Irritation der Pause steckt uns durchaus ein wenig in den Knochen: Dasselbe muss noch einmal kommen, diesmal doppelt und in Zweiergruppen auf die Instrumente verteilt, Violine 1 plus Violine 2, Bratsche plus Cello. Und wieder die ominöse Pause. Der Abschluss, der danach wirklich erwartungsgemäß folgt, ist dann auf die doppelte Länge gestreckt, – anders als erwartet. Das Kreisen um den Ton G in der ersten Geige ist – sagen wir – der Erinnerung an die Fermate geschuldet. Mit diesem Teil (Takt 44 bis 56) begann das Infragestellen der Selbstverständlichkeiten, das uns bis zum Schluss begleitet. Und – sagt das Ohr – im nun wiederkehrenden Menuett ist Gottseidank alles beim alten geblieben. Es war schon ungewöhnlich genug.

Was macht Haydn mit uns? Ist das wirklich nur Scherz? Der schlimmste Fehler, den die Interpreten machen können, ist: die Pausen zu verkürzen. Die Beklommenheit muss im Raume stehen. Mir erscheint auch wichtig, dass der Experimentiercharakter hervortritt: Dem Komponisten liegt gelegentlich daran zu zeigen, wie etwas gemacht ist. Es ist nicht von Natur aus da. Menschenwerk. Und dies nicht als Muskelspiel, sondern im Konversationston.

Der Booklet-Autor Wolfgang Fuhrmann hebt hervor, was Haydns erster Biograph Georg August Griesinger berichtet:

„eine ‚arglose Schalkheit‘ , oder was die Britten Humour nennen, war ein Hauptzug in Haydns Charakter. Er entdeckte leicht und vorzugsweise die komische Seite eines Gegenstandes… in seinen Kompositionen zeigt sich diese Laune ganz auffallend, und besonders sind seine Allegro’s und Rondeaux oft ganz darauf angelegt, den Zuhörer durch leichtfertige Wendungen des anscheinenden Ernstes in den höchsten Grad des Komischen zu necken, und fast bis zur ausgelassenen Fröhlichkeit zu stimmen.“ [Griesinger]

Haydns Quartette wenden sich freilich nicht so sehr an die Hörer als an seine Spieler, Kammermusik war ja eine Sache des privaten Musizierens. So wird man auch als Hörer das leichtgewichtige dritte Quartett in Es-Dur nur ganz begreifen, wenn man sich auch ein wenig in die Perspektive der Spieler begibt und nachvollzieht, wie die schön geschwungene Melodie des ersten Satzes sozusagen nicht im Besitz des ersten Geigers verbleiben darf, wie jedes Instrument ihre Elemente spielerisch aufgreift, bis zu einer Verdichtungsstelle in der Durchführung, die wieder an barocke Kontrapunktik, an ein Fugato erinnert. Es ist diese Idee des gleichberechtigten, freien Austauschs, die in Haydns Musik so bezwingende Gestalt angenommen hat. [Fuhrmann]

Dabei kann man es allerdings nicht bewenden lassen, es gibt die Perspektive der Zeitgenossen und die der Nachfahren, wie Petra Weber-Bockholdt in einem Essay (1987) über Menuette in frühen Symphonien von Joseph Haydn ganz richtig anmerkt:

Man kann die Geltung eines Kunstwerkes mit den ästhetischen Kategorien seiner Entstehungszeit umschreiben; wollte ich dem folgen, so hätte ich im Falle Haydns von „Geschmack“ , „Kunstsinn“ , „Erhabenheit“ und u.U. auch von den zeitgenössischen Kompositionsregeln (etwa bei Riepel und H.Chr. Koch) zu sprechen. Sehr leicht aber würde dann das Problem des Anspruches an uns in eine gut 200 Jahre große Distanz gerückt – und entschärft. Auch Kategorien gegenwärtiger Kunstbetrachtung wie Aktualität, kritische Distanz, Identitätsfindung o.ä. sind ungeeignet. Denn abgesehen von der Frage, ob derartige Kategorien überhaupt etwas über den Rang von Kunstwerken aussagen können – eine Frage, die ich verneinen würde -, glaube ich, daß Haydns Sache durch sie verkannt, verfälscht, verstellt wird. – „Nutzen und Belehrung“ scheinen mir am besten jene Gemeinschaft zwischen Hörer und Musiker zu erfassen, auf die Haydns Musik ohne zu fragen rechnet. Sie erfassen wenigstens andeutend jenen primus-inter-pares-Charakter, der nicht zuletzt für den Adel der gesamten Wiener Klassischen Musik verantwortlich ist.

Ein Buch, das ich gern konsultiere, wenn es um den klassischen Stil und insbesondere die von Joseph Haydn geprägte Form, heißt „Der Klassische Stil“ von Charles Rosen (1971,1983). Und dieser Autor ist zweifellos erheblich vom „Material-Gedanken“ der Zweiten Wiener Schule gelenkt, die er auch als Pianist mit Hingabe studiert und interpretiert hat. Das Schönbergsche Buch „Die formbildenden Tendenzen der Harmonie“ hat mich im Studium beeindruckt, und vielleicht kommt es daher, dass mir Rosens analytischen Studien besonders einleuchten, gerade wenn es um Haydns Streichquartette geht. Wobei die motivische Arbeit kaum ohne Notentext darstellbar ist, und das gilt auch, wenn die wahre Begeisterung sich erst beim Hören einstellt. Bei Haydn kann man wirklich alles hören, was er will; wenn man nur das Ohr entwickelt hat und das Ensemble gut ist.

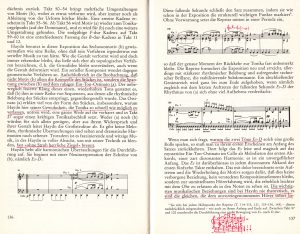

Man wird in diesem Text nicht jedes Wort auf Anhieb verstehen, im übrigen ist die Kenntnis von op. 33 vorausgesetzt wird. Entscheidend ist aber, dass man diese einfachen Prinzipien von „Dissonanz“ und „Sequenz“ versteht, wobei man sich unter Dissonanz nicht unbedingt etwas sehr Auffälliges vorstellen darf: das 19. und 20. Jahrhundert hat den Normalverbraucher mit immer neuen Akkordgebilden unempfindlicher gemacht. Eine Dissonanz ist hier einfach ein Akkord, indem bestimmte Töne miteinander Reibungen erzeugen, die bewirken, dass er sich in einen reibungsfreien Dreiklang auflösen möchte. Z.B. der erste Akkord des Notenbeispiels (Takt 3); die Reibung dieses Dominantseptakkordes besteht in den Tönen ES und F, die ja in der Skala nebeneinanderliegen: egal was an weiteren (Durchgangs-) Tönen zu hören ist, dieser Klang löst sich in den Dreiklang des nächsten Taktes auf. Die Folge Dominante – Tonika. Und damit haben wir hier zugleich das entscheidende Motiv, das sequenziert wird. Die Sequenzgruppen sind mit dem b in den eckigen Klammern gekennzeichnet, also ein Motiv [b], das stufenweise versetzt wird, was nicht wörtlich sein muss: die rhythmische Gestalt ändert sich ja gerade in diesem Fall. Die Steigerung mit Hilfe der aufsteigenden Sequenz wird auch in der Dynamik erkennbar: p in Takt 3, mf in Takt 6, f in Takt 8/9.

Exkurs

Es lohnt sich, eine umfassende Erklärung des Begriffs „Sequenz“ nachzulesen. Ich habe mich immer gefragt, weshalb man ein so wichtiges musikalisches Werkzeug – gerade bei Bach – nicht in den damaligen Kompositionslehren findet, etwa bei Mattheson oder noch viel früher. Irrtum, endlich bin ich fündig geworden (J.Burmeister 1606, J.G.Walther 1732). Mein herrliches Lexikon MGG, Musik in Geschichte und Gegenwart (Bärenreiter 1998).

MGG (neu) Sachteil Bd.8 Sp. 1286ff

MGG (neu) Sachteil Bd.8 Sp. 1286ff

Silke Leopold ist die Autorin des Artikels. Von ihr erfährt man auch etwas über die Handhabung im älteren Schrifttum: „Die begriffliche Festlegung solcher Sequenzbildungen erfolgt erst relativ spät als Epizeuxis (…), Auxesis (…), Climax bzw. Gradatio (…).“ „Um 1600 ist das Prinzip der Sequenz praktisch erschlossen und als Element der kompositorischen Gestaltung bis in die Gegenwart allgegenwärtig.

Zur Verwendung in der populären Musik siehe in diesem Blog HIER.

Ich folge weiterhin Charles Rosen, habe 2 Seiten übersprungen und beginne in seinem Text bei: „Haydn benutzt in dieser Exposition das Sechstonmotiv (b)“ – von dessen Sequenzierung oben schon die Rede war.

(Zu meiner rot hineingesetzten Korrektur werde ich mich später äußern.) Der Text geht auf der nächsten Seite bedeutungsvoll weiter, ich setze ab der letzten Zeile fort:

(…) es sind die gleichen, die dem unvoreingenommenen Hörer sofort be/deutsam vorkommen, wie etwa der ganz unerhörte, gedämpfte Akkord am Anfang dieses Quartetts. Der Ausdruck „unvoreingenommener Hörer“ ist vielleicht etwas irreführend, denn wir müssen uns nicht nur von den Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts freimachen, sondern uns auch die Vorurteile des 18. Jahrhunderts aneignen. Der anfängliche Ostinatoorgelpunkt, der seltsame, zarte Akkord und das kleine Sechstonmotiv liefern mit der Bedeutung, die sie im Tonalitätsdenken des 18. Jahrhunderts besitzen, Haydn alles, was er braucht. Seine Phantasie und Einsicht in ihren inhärenten dynamischen Impetus gestalten die Form, die scheinbar aus dem Material selbst herauswächst.

Erinnern Sie sich an das oben erwähnte Buch Schönbergs zu den „formbildenden Tendenzen der Harmonie“?

(Fortsetzung folgt)