Imagination und Erinnerung

Ein (1) Begriff zeigt die umfassende Einstellung, 2 Begriffe sind viel, aber zu wenig, denn als 3. wäre mir die Materie wichtig, die eine Gegenwart bezeichnet. Hoffnung würde ich ausklammern. So etwa würde ich meine kleine Privat-Philosophie anfangen. Nachdem ich den Tag mit der mehrfach erwähnten Choral-CD begonnen (ich meine die mit den Text-Meditationen) und die letzten drei Tracks mehrfach wiederholt habe, wieder mit wachsender Begeisterung. Jetzt käme das andere Extrem: Das Lied von der Erde, die neue Aufnahme unter Vladimir Jurowski, die sogleich jene auf den Plan ruft, mit der ich das Werk kennen und lieben gelernt habe: 1963 unter Eugen Jochum (Ernst Häfliger, Nan Merriman). Dies wäre das Maximum an Kern-Text, auf das, auf den ich mich beschränken würde, wenn mir – am frühen Morgen – hochgestimmt – das Herz überquillt.

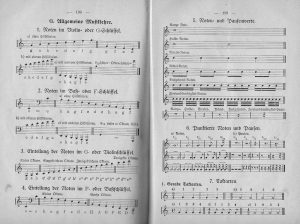

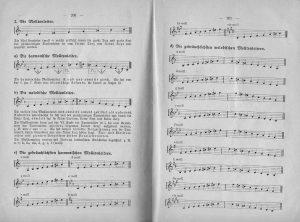

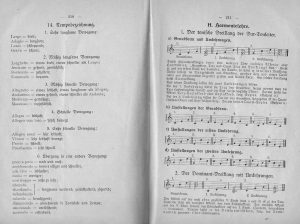

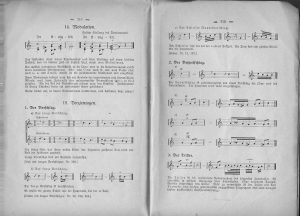

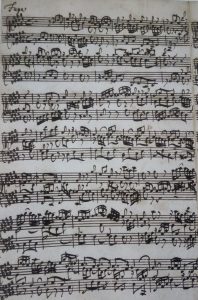

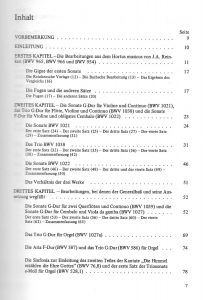

Ich würde mich an den Harmonielehre-Unterricht bei Kantor Eberhard Essrich erinnern, der frühzeitig mit der Bass-Linie zu einer Choralmelodie begann, nach dem Vorbild Bachs, während mein Vater die Methode der Harmonielehre von Louis-Thuille bevorzugte. Ambivalenz in allen Punkten. Wenn ich zum Beispiel mit der gleichen Andacht Bachs Matthäuspassion höre wie ich den Wälzer von Richard Dawkins studiere: „Geschichten vom Ursprung des Lebens, Eine Zeitreise auf Darwins Spuren“ (2004). Auch ohne jeden programmatischen Vorsatz: Gestern zum Beispiel die Erinnerungen des Malers Jürgen Giersch, der mir „zufällig“ eine seiner neuen Radierungen geschenkt hat, da ich zahlreiche Werke von ihm kenne und hochschätze, nun also das Nordseebild mit dem störrischen Pferd, das ich vor dem Hintergrund seiner früher gemalten fremdartigen Interieurs sehe. Vielleicht eher Albträume? Dann aber auch das neue Buch, das ich seit dem 6. Dezember verinnerliche; es verheißt eine Philosophie des Gärtnerns, ich konzentriere mich darin auf zwei Aufsätze (Dieter Wandschneider, Maximilian Probst). Der zuletzt genannte Autor spricht in meinem Sinne (ich wohl mehr in seinem), wenn da steht:

Zum grünen Daumen gehört die Faust! Gärten sind nicht der heilende, heilige Bezirk. Sie sind heillos ambivalent.

* * *

Aktuell alternativ – ein Ausflug: Hierher (in den Irrgarten)

* * *

ZITAT

Nach dem auf weltgeschichtlicher Bühne das Stück des Umschlags von emanzipativen Bestrebungen in Schreckensherrschaft und Restauration oft genug zu sehen war, meint man, mit der lokalen Utopie auf der sicheren Seite zu stehen. Wer seinen Garten bestellt, der kann doch nichts falsch machen, oder?

Leider doch! Leider ist auch hier keine Sicherheit, Zweifel leider auch hier. Denn manchmal – Brecht sagt es uns – kann schon ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen sein. Manchmal ruft der Weltgeist uns nach vorne auf die Bühne, manchmal ist es nötig, dass sich jeder von seinem Garten abwendet und nur und nichts anderes als die Sache des Globalen betreibt, der allergrößten Allgemeinheit, um die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich der eigene Garten weiter pflegen lässt. Und immer, immer, immer läuft die Arbeit an der lokalen Utopie Gefahr, zum kleinen, umschlossenen Glück im Winkel zu verkommen.

Das Sinnbild dieses ausschließenden Glücks, das sich weltoffen gibt, sind die englischen Landschaftsgärten. Ihr Prinzip ist, nach gewachsener Landschaft mit einem gewissen Anteil an Wildwuchs auszusehen. Sie betreiben einen riesigen Aufwand, um Kultur wie Natur erscheinen zu lassen, in der Abkehr von den französischen Barockgärten, die nur eine Verlängerung der Architektur des Hauses oder Schlosses ins Freie waren, und in einer Zeit, in der England sich dank riesiger Kohlereserven bereits auf dem Weg zur ersten Industrienation der Welt gemacht hat.

Quelle Maximilian Probst: Zum grünen Daumen gehört die Faust. In der oben abgebildeten „Philosophie des Gärtnerns“, herausgegeben von Blanka Stolz, Suhrkamp 2019 (mairisch Verlag 2017) – Siehe auch hier (Heidelberg) und hier (Großer Garten) und hier (Herrenhausen).

ZITAT

Sobald aber jemand ein Stück Land beackert, ist das, was er erntet, die Frucht seiner Arbeit und damit sein Besitz. An diesem Punkt beginnt die Gartenkultur. Das hat Marie Luise Gothein, die bedeutendste Garten-Historikerin deutscher Sprache, klar beschrieben:

»Die Anfänge der Gartenkunst fallen mit der Seßhaftigkeit der Völker zusammen. Der Nomade treibt seine Herden auf die freie, nicht umzäunte Weide; sobald aber die erste Frucht, mit der Hacke bestellt, den Menschen zwingt, sich in festen Wohnplätzen anzusiedln, wird und muss er seinen Fruchtplatz mit einem Zaun umgeben, um ihn vor dem Einbruch der feindlichen Menschen und wilden Tiere zu schützen.«

Die Umzäunung des Gartens markiert also geschichtlich den Beginn des Privateigentums. Für [John] Locke ist dieses Eigentum ein Geschenk Gottes.

Probst a.a.O. Seite 212

Zaun am Rinderplatz Villanderer Alm

Zaun am Rinderplatz Villanderer Alm  Gemüsegarten Moarhof Völs

Gemüsegarten Moarhof Völs

Und dann kommt naturgemäß Jean-Jacques Rousseau zum Thema Zaun! Ich fasse mich kurz. (Ich kann JJR nicht leiden!) ZITAT (nach Probst)

Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam zu sagen: ›Das ist mein‹ und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viele leiden und Schrecken hätte nicht derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen odert den Graben zugeschüttet hätte und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: ›Hütet euch davor, auf diesen Betrüger zu hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergeßt, daß die Früchte euch allen gehören und daß die Erde niemandem gehört‹.

Darin steckt nicht mal eine Ambivalenz, etwa in dem Sinne, dass die Zäune zugleich als abwehrend wie als einhegend gedeutet werden könntet. Es geht nicht um den Zaun, – der Garten selbst ist Segen und Plage, sagt Maximilian Probst, noch bis in seine alltägliche Nutzung.

Wer träumt nicht davon, einen ruhigen Sommertag im eigenen Garten zu verbringen, mit einem guten Buch, im Schatten eines Fliederbusches? Gibt es etwas Schöneres, Friedlicheres, etwas, das mehr dem Paradies gliche? Aber wer einen Garten hat, weiß, dass man sehr selten in ihm sitzt, sehr oft aber in ihm kniet, um hier ein Unkraut herauszurupfen, dort etwas zurückzuschneiden. Und mit welchem Recht rede ich hier eigentlich von Unkraut? Was ist das für eine merkwürdige Vorstellung von Frieden und Paradies, vom Guten, wenn das alles nur zustande kommt, dass ein Großteil der Pflanzenwelt unerbittlich verfolgt und bekämpft wird?

(Probst a.a.O. Seite 219)

Der für mich interessanteste Beitrag in diesem Buch stammt von Dieter Wandschneider: „Zur Metaphysik des Gartens“ Seite 111 bis 127. Gerade indem er gleich zu Anfang das Verhältnis zur Kunst anspricht und dabei vor allem die Frage, die in diesem Blog vor einiger Zeit behandelt wurde: die Rolle des Hässlichen.

ZITAT

Wesensmäßig existiert der Garten in der Spannung von Natur und Gestaltung. Er ist nicht einfach Natur im Sinn von Wildnis, die von selbst da ist. Aber auch kultivierte Naturformen – Acker, Wiese, Wald etc. – sind nicht Gärten, weil ihnen das Moment künstlerischer Gestaltung fehlt. Gestaltung ist somit ein konstitutives Moment des Gartens. Doch ebenso wesentlich ist er Natur und damit den Bedingungen organischen Gedeihens unterworfen. Dieses Zusammenwirken von Natur und Gestaltung bildet im vorliegenden Zusammenhang die zentrale Perspektive.

Nun ist das angestrebte Gestaltungsideal seit jeher der schöne Garten. Christian Illies hat in einem inspirierenden Textbeitrag zur Bamberger Hegelwoche 2012 die Frage gestellt, warum die Gartengestaltung die Wendung der modernen Kunst zum Hässlichen nicht mitvollzogen hat: Auch heute werden Gärten und Parks nicht als Müllhalden oder visuelle Provokationen gestaltet, sondern weiterhin nach dem traditionellen Schönheitsideal – das der modernen Kunst und Kunstphilosophie freilich als harmonistisch und damit als obsolet gilt.

[Den Illies-Text „Das hässliche Gärtlein“ gibt es online über Uni-Bamberg-Publikationen hier. Sehr lesenswert!]

Wandschneider geht aus von Hegels Natur-Begriff, und da ist der logische Gott nicht weit:

Das Logisch-Ideelle aber ist das Absolute, das Göttliche, an dem die Natur somit teilhat. Dass die Natur ›von sich her da ist‹ (…), Formen aus sich hervorbringt, also schöpferische Natur, natura naturans, wird so überhaupt erst erklärbar, nämlich als Manifestation dieses Göttlichen in ihr. [Seite 120]

Ich erinnere mich an die wiederholte Lektüre des Büchleins von Hans Blumenberg, das man hier wieder anschließen könnte (siehe „Tiere sehen“ hier), möchte mir aber ganz besonders den von Wandschneider speziell eingeführten Begriff der „Atmosphäre“ vormerken. Ich zitiere aus dem Kapitel „Metaphysik des Gartens“ (Seite 121f); es beginnt mit der Erinnerung daran, dass der Garten als gestaltete Natur immer auch ein geistiges Moment enthält: „Tiere haben keine Gärten.“

Doch das, was uns an Gärten und Parks anspricht, berührt, vielleicht verzaubert, das eigentümlich Atmosphärische des Gartens, ist sicher nicht einfach nur die Formensymmetrie der framzösischen Variante oder das Wechselspiel der Landschaftsszenen im englischen Park oder die Komposition farbiger Blumenrabatten. Sicher, in solchen Gestaltungen begegnet sich der gestaltende Geist selbst, aber das Besondere darin ist die emphatisch empfundene Lebenskraft der Natur, die uns berührt.

Doch es ist auch nicht einfachhin ›die Natur‹, denn diese würde uns eher den Eindruck beliebigen Wucherns, von Wildnis oder auch Brache und Ödnis vermitteln. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen uns die Gegenwart der freien Natur unmittelbar anspricht, vielleicht beim Anblick einer Gebirgslandschaft, eines lieblichen Tals, einer Sandwüste oder einer Pappelallee am Fluss – charakteristische atmosphärische Valeurs. Dieses ›Atmosphärische‹ ist freilich eine sehr flüchtige Qualität – was zum Fotografieren motivieren mag oder den Landschaftsmaler zu einem Gemälde. Nun ist das Bild ein Artefakt und als solches nicht mehr Natur, sondern eben Darstellung von Natur. Die Natur tritt hier im Medium der Kunst in Erscheinung und insofern denaturiert. Wir betrachten die dargestellte Natur, aber wir sind nicht selbst in sie eingelassen.

Sie ahnen, worauf ich hinauswill: Im Unterschied zur bildlichen Darstellung der Natur ist das Spezifische des Gartens die wirkliche, sinnliche Anwesenheit der Natur – und zwar nicht einfachhin der Natur, wie sie gelegentlich als Gebirgslandschaft, Ödnis, Sandwüste, Pappelallee begegnet, sondern Natur gleichsam als Inszenierung des Geheimnisses von Wachsen, Vergehen und Wiederkehr. Hier wird das Gestaltungsmoment wesentlich. Hortensische Gestaltung holt die Natur herein in den Lebenskreis des Menschen und präsentiert sie ihm als sprießendes, geheimnisvolles Gedeihen, als die sich selbst immer neu gebärende, lebendige, leuchtende Natur. Um dies darzustellen, verwendet die Gartenkunst, im Unterschied zu den ›schönen‹ Künsten, nicht Pigmente, Tonfrequenzen, Theaterkulissen, sondern lässt Lebendiges zu Lebendigem sprechen.

In dieser Atmosphäre emphatischer Lebendigkeit, wenn ich mi9ch einmal so ausdrücken darf, bin ich Teil der einen, großen Natur, ihrer All-Einheit. In diesem kosmischen Einvernehmen kann ich das Gejagte, Getriebene, die Bürde meiner endlichen Existenz für einen Moment abwerfen und vergessen. Innerhalb der Hausmauern ist das so nicht möglich. Was fehlt, ist das kosmische Moment, das in den häuslichen Wänden und im steinernen Kontext der Straßen nicht anzutreffen ist. Im Garten empfinden wir ein kosmisches Einvernehmen mit der Natur, und das tut gut.

Dann alo doch: ›Natur tut gut‹? Sicher, aber warum? Weil, und damit nehme ich auf, was in der Perspektive des skizzierten Hegelschen Naturbegriffs deutlich geworden ist: weil jenes Gefühl kosmischen Einvernehmens zuletzt über die Natur hinausweist auf etwas, das ihr zugrunde liegt, ihren Seinsgrund und Grund allen Seins. Was mir so aufgeht, ist gerade, dass ich selbst kein letzter Grund bin, sondern verwiesen bin auf ein onto-logisches Prinzip, das mir und der Natur gleichermaßen zugrunde liegt, einen letzten Grund und in diesem Sinn etwas Göttliches.

Quelle Dieter Wandschneider: Zur Metaphysik des Gartens / in: „Philosophie des Gärtnerns“, herausgegeben von Blanka Stolz, Suhrkamp 2019 (mairisch Verlag 2017)

Zwischenbemerkung 23.12.20 (die neue ZEIT ist da! betr. Weihnachten)

Sehr bemerkenswert gerade heute der Artikel von Maximilan Probst (noch zu verlinken), ich zitiere an dieser Stelle nur, was sich direkt mit dem Beginn dieses Blog-Artikels verbindet, zu verbinden scheint, o sancta coincidentia oppositorum!!!

Je älter die Menschen werden, heißt es, desto mehr leben sie in der Vergangenheit. Bei mir ist es umgekehrt. Mit jedem Jahr, das verstreicht, denke ich mehr an die Zukunft. Tag für Tag ertappe ich mich, wie ich mal wieder an 2030 denke. Oder an 2050. Weil wir laut der Wissenschaft ungefähr noch zehn Jahre Zeit haben, die Weichen zu stellen, um vor Mitte des Jahrhunderts als Gesellschaft CO₂ -neutral zu leben. Wofür? Um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und den Temperaturanstieg unter 2 Grad zu halten oder, besser noch, bei 1,5 Grad zu stoppen – bis zum Ende des Jahrhunderts, an das ich gedanklich vorausspringe.

Das war einmal anders. Früher lebte ich eher in der Vergangenheit. In einem Elternhaus mit Ahnenportäts an der Wand und Möbeln aus dem 19. Jahrhundert. Auf dem Klavier – ich spitze gern ein bisschen zu – spielte ich Stücke aus dem 18. Jahrhundert (Bach). Und in der Schule lasen wir Autoren aus dem 17. Jahrhundert (Shakespeare), wenn nicht gleich aus der Antike (Ovid). Vor allem aber gab es ein geschichtliches Kapitel, auf das sich fast alles beziehen ließ: 1933 bis 1945, die zwölf Jahre des Nationalsozialismus.

Quelle DIE ZEIT 23. Dezember 2020 (Seite 29f) Blick ins Morgenland / Die Geschichte galt als Lehrmeisterin des Lebens. Doch die Pandemie und Klimawandel zeigen: Die Wissenschaft sagt die Zukunft oft präzise voraus. Wir sollten uns an ihr orientieren. Von Maximilian Probst

Fotos: E.Reichow