Nicht von dieser Welt?

Zitat

Am schönsten ist die Antithese und steigt am höchsten, wenn sie beinahe unsichtbar wird. „Es braucht viel Zeit,“ sagt Gibbon, „bis eine Welt untergeht – weiter aber auch nichts.“ Im ersten thetischen, nicht unfruchtbaren Satze wurde Zeit als bloße Begleiterin einer unbekannten Welten-Parze aufgeführt; – auf einmal steht sie als die Parze selber da. Dieser Sprung der Ansichten beweist eine Freiheit, welche als die schönste Gabe des Witzes künftig uns nähertreten soll.

Ich habe zwei belanglose Veränderungen in diesem Zitat angebracht (man wird sie nicht bemerken), aber es ist genau diese Stelle, die mich zu weiterer Lektüre verführt. Eines Buches, das ich nicht besitze (sondern im Internet aufgeschlagen habe). Schlauberger wissen sofort, wovon ich rede, indem sie unverzüglich einen Halbsatz – z.B. diesen: „Am schönsten ist die Antithese und steigt am höchsten“ – bei Google eingeben, aber ich will ja doch nur, dass man nicht gleich erkennt, aus welcher Zeit der Satz stammt. (Obwohl doch das Wort Parze sofort weit zurück verweist.)

Nur zur Sicherheit, – der bloß thetische Satz wäre wohl dieser: „es braucht viel Zeit, bis eine Welt untergeht“.

Ich weiche der Schwierigkeit Hegels aus, der eigenen Naivität (These-Antithese-Synthese) und denke: mit Witz hat er doch wohl am wenigsten zu tun. Jedenfalls werde ich später zum Ausgangspunkt zurückkehren und vielleicht alles aufklären.

Um mit der Wahrheit (im alltäglichen Sinne) herauszurücken: da ist ein neues Hegel-Buch und damit zugleich ein Bewusstsein (im alltäglichen Sinne), was mir wo am Zugang fehlt und was ich weder ahnen noch ohne weiteres erarbeiten kann. Anspielungen oder Befremdlichkeiten, die mir gleich die ganze – mit Sinn – schwierige Umgebung suspekt machen oder gemacht haben (z.B. die Schädellehre!). Ich zitiere und rücke direkt darunter die Quelle doppelt ans Licht:

Heute, in Zeiten einer grassierenden Pandemie, könnte die Todesursache eines so klugen Mannes interessant sein. Wikipedia schreibt:

Hegel starb 1831. Es werden zwei Todesursachen genannt: Mehrheitlich heißt es, er sei an der in Berlin wütenden Cholera-Epidemie gestorben. Jüngere Forschungen vertreten jedoch auch die Ansicht, Hegel „starb […] wahrscheinlich an einem chronischen Magenleiden und nicht an Cholera, wie die offizielle Diagnose lautete“.

Bei Klaus Vieweg steht in Anmerkung 505 (Seite 787), die Todesursache sei bislang noch ungeklärt. (Neues dazu jedoch von Karl Heinz Götze im Merkur Juni 2020 hier!)

Ich bin dankbar zu erfahren, dass der Text der „Phänomenologie“ (1807) voller Anspielungen ist, die ich unmöglich verstehen kann, weil ich z.B. Jean Paul immer aus dem Weg gegangen bin, obwohl ich gern – Robert Schumann zuliebe – eine Neigung entwickelt hätte. Was weiß ich vom Schachspiel? Auch hier bin ich immer ausgewichen, wahrscheinlich weil ich glaubte, keine Zeit zu haben.

ZITAT

Hegel setzte sich entschieden für ein Ehrendoktorat für Jean Paul ein. Am 18. Juni 1817 wird die Urkunde offiziell an den neuen Doktor der Philosophie und der freien Künste übergeben, begleitet von einem Fackelzug der Studenten. Hegel möchte ein Zeichen für die moderne Poesie und eine moderne Kunstphilosophie jenseits von Romantik und Klassizismus setzen; dafür eignet sich Jean Paul hervorragend. Er gilt erstens neben Hippel als wichtigster Vertreter des von Laurence Sterne begründeten Romantypus, zweitens als ein herausragender Repräsentant des Komischen, eines modernen Humors, der für Hegel höchsten Ausdrucksform freier Kunst – köstliche Exempel sind etwa Schulmeisterlein Wutz, Siebenkäs und die Reise nach Flätz. (Vieweg S.431)

Quelle des Textes am Anfang dieses Artikels: Jean Paul: „Vorschule der Ästhetik“ (1804), deren gesamter Text (Zeno) hier, direkt zur oben zitierten Stelle: hier

Ausgerechnet unmittelbar nach der Entdeckung eines ersten Druckfehlers in Viewegs Hegel-Buch (S.280 „Hegel sticht in ein Nest performativer Widersprüchen des skeptischen Selbstbewusstseins, dessen Worte und Tun widerstreiten.“) muss ich beginnen abzuschreiben (und – recht glücklich – nochmals auf Jean Paul verweisen):

Das skeptische Selbstbewusstsein ‚vergisst‘ den Selbsteinschluss. Man kann ihm den Spiegel vorhalten und ihm sein doppeltes Antlitz zeigen, aber wie der in sein Spiegelbild verliebte Narziss ertrinkt er in dem sein Eebenbild zeigenden See. Die Grundverfasstheit dieser Gestalt, das Relationale, das Duale kehrt Hegel gegen sie und konfrontiert sie mit ihrem eigenen Status. In der Mitte der Phänomenologie als einer grand diablerie, einer großen Höllenfahrt, waltet das Diabolische in reiner Form. Der Teufel, der Zweite aus der Ur-Teilung als Personifikation der Trennung, trifft auf den eigenen Advokaten. Auf einer Wanderung, so Jean Paul, habe der Teufel frecherweise Zweifel an seiner Existenz, Bedenken gegen die von ihm repräsentierte radikale, positivitätslose Negativität angemeldet. Die fürchterliche Waffe des Skeptizismus, die Kanone der Relativität, der Dualität, des Gegen-Satzes, richtet sich nun ‚kanonisch‘ gegen die Relativität selbst. Das skeptische Credo „Alles Wissen ist relativ“ findet konsequente Anwendung. Es muss sich selbst mit ‚einschließen‘, als ein die Allgemeinheit beanspruchender Satz verfängt er sich in den eigenen Fangarmen. Er verfällt der Relativität und muss damit selbst – wie es das skeptische Verfahren verlangt – seinen Gegensatz zulassen: „Alles Wissen ist nicht relativ, ist absolut“. Das Dilemma der doppelgesichtigen Gestalt und damit des Bewusstseins kommt an den Tag: Sobald vom Bewusstsein Wissensansprüche erhoben werden, negiert es sich zwingend selbst; es muss sich selbst aufheben – ein Bumerangeffekt. Durch die reine Negativität hindurch, durch den Teufel als den großen Weltschatten, zeichnet sich das Licht ab. Diese teuflische Ironie findet sich auch im antiken Skeptizismus: Mit der im Haupttropus der Relativität beanspruchten Exklusion des Absoluten – apolytos, nicht absolut – wird gerade die Inklusion der Absolutheit erforderlich. Dies gab einen Impuls für den Aufbau eines absoluten Idealismus.

Quelle Klaus Vieweg: HEGEL Der Philosoph der Freiheit ( C.H.Beck Müncjen 2019) Seite 281

Korrekterweise muss ich erwähnen, dass diese Textpassage nicht verständlich ist ohne Kenntnis der vorhergehenden – sagen wir – 20 Seiten, und gerade jene beflügeln mich, den Text abzuschreiben. Es wäre jedoch sinnlos, daraus eine Kurzfassung herzustellen. Stattdessen gebe ich das ein paar Seiten später entwickelte Bild von der „Wegstrecke“ wieder, samt dem Hinweis auf die „durchfahrenen Sphären“, die mich an Dantes Comedia erinnern.

Auf der kommenden Wegstrecke bis zum Religionskapitel werden die beiden Pole Gedanke und Gegenstand sowie ihre Einheit durchschritten sowie ihre Einheit fortbestimmt. Die zunehmende Komplexität führt zu einer wachsenden Unübersichtlichkeit der durchfahrenen Sphären. Die sukzessive Überwindung des Dualismus wird in einem die Dualität integrierenden Monismus dargestellt. Die Zweiheit des Subjektiven und Objektiven zeigt sich wie in einer ‚gedoppelten Galerie von Bildern‘, deren eine der Widerschein der anderen ist (GW 9, 170). Es können jetzt rückblickend zwei Hauptreihen freigelegt werden, diejenige des ‚Ich-Pols‘ und diejenige des ‚Gegenstand-Pols‘. Anfänglich stand ein einzelnes Ich einem einzelnen Diesem gegenüber; die erste und unterbestimmte Einheit kennzeichnet der Satz „Ich nehme wahr“. Dann opponierten Wahrnehmender und Ding, Verstand und Spiel der Kräfte als generierte Inter-Objektivität, woraus die Erfahrung der Identität des Gedankens in Form des Verstandes und des Gegenstandes erwuchs. Im Übergang zum Selbstbewusstsein ergab sich die Inter-Subjektivität in Form der wechselseitigen Anerkennung der Selbste, was wiederum die Einheit des Selbstbewusstseins induzierte, eine Einheit, die in ihrer Verdopplung sich mit dem Dualismus des Theoretischen und Praktischen verband. (… bis Seite 296)

Die Transformationsreihen der Gestalten des Bewusstseins verlaufen ‚parallel‘, in komplementärem Wechselspiel entfaltet sich ihre jeweilige Einheit, die Struktur des Geistes in seinen Entwicklungsstadien bis hin zur Aufhebung des Bewusstseinsmodells in der einzig vollständigen Identität, in welcher das Denken sich in seinem ureigenen Element findet.

Quelle Klaus Vieweg: HEGEL (wie vor) Seite 295 f

Während ich dies abschrieb, habe ich durchaus bemerkt, wie wenig von dem rüberkommt, was ich im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Text (ab Seite 259) wahrgenommen habe. Eine besondere Art von Glück. Aber es klingt hier wie eine leere Behauptung, fast lächerlich, wenn ich sage, dass dieses Studium endlich die Kant/Jaspers-Lektüre von damals auf einem neuen Niveau fortsetzt. Nicht zu vergessen: nach vielen Demütigungen. Wohlgemerkt: nicht durch andere, sondern durch diese beiden, Kant und Hegel. Und ich würde es nicht erlauben, dass jemand Trost spendet (oder findet), indem er sagt: Ist doch nicht schlimm, das war halt für eine andere Zeit gedacht. Wir leben inzwischen im Computer-Zeitalter. Und haben z.B. Reckwitz…

Richtig! Stimmt sogar.

* * *

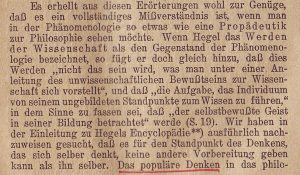

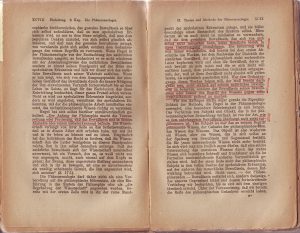

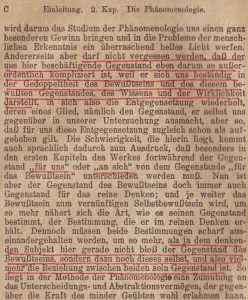

Soweit ich einstweilen sehe, ist nichts wichtiger, als dieses Kapitel recht in sich aufzunehmen. Und nicht zu schnell verstehen! (Daher die – inzwischen getilgte – Überschrift dieses Blogbeitrags: Zeit haben!) Man muss begriffen haben, was es mit dem gern herbeigerufenen „gesunden Menschenverstand“ auf sich hat. Das „realistische Prinzip“. Die tief innerlich gefühlte Unmittelbarkeit. Um es kurz zu sagen: gar nichts! Und wenn jemand erwartet, hier bei Vieweg werde Hegels dunkler Weg endlich hell und leicht gemacht, so sollte er dieses Kapitel mehrfach und immer noch einmal lesen, dann die ähnlichen Stellen bei Hegel selbst, bzw. in der alten Ausgabe der Phänomenologie des Geistes (1921) beginnend mit der Vorrede des Herausgebers Georg Lasson, etwa Seite XCVIII, also Einleitung, Kapitel II. oder aber in Hegels eigener Vorrede, etwa Seite 46 ff, wo es bündig heißt: „Dagegen im ruhigeren Bette des gesunden Menschenverstandes fortfließend, gibt das natürliche Philosophieren eine Rhetorik trivialer Weisheiten zum besten. (…) Letzte Wahrheiten jener Art vorzubringen, diese Mühe könnte längst erspart werden; denn sie sind längst etwa im Katechismus, in den Sprichwörtern u.s.f. zu finden.“

Ich erinnere mich, vor 4 Jahren schon einmal aus dieser Vorrede zitiert habe: da ging es um Kitsch, ja, es gefällt mir immer noch: hier.

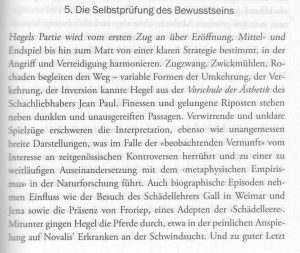

Diese Philosophie ist aber keine, die aus einfachen Formeln gewonnen wird, auch nicht aus angeblich Hegelschen à la „These – Antithese – Synthese“, sondern indem man sich buchstäblich selbst auf den beschwerlichen Weg begibt, und das schon oben hervorgehobene Bild des Weges (die „durchfahrenen Sphären“) taucht immer wieder auf, auch als „Odyssee des Gedankens“ (Seite 265) oder als Kapitelüberschrift (Seite 269): „Zur Kartographie des phänomenologischen Weges“. Und ehe die folgende Seite nicht vollständig eingesehen wird, sollte man eigentlich nicht fortfahren. Obwohl man darauf vertrauen kann, dass auch später kurze Rückblenden eingebaut werden, die einem weiterhelfen oder zumindest davor bewahren, in das naive Räsonieren zurückzufallen.

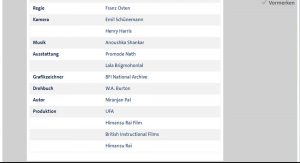

Quelle Klaus Vieweg: HEGEL (wie vor) Seite 271

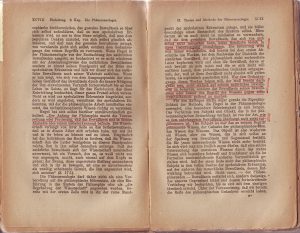

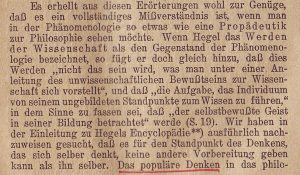

Man darf sich nicht vorwerfen, immer gleich im Anfang steckenzubleiben; es geht gerade um den Einstieg, der gelungen sein muss, um ihn guten Gewissens hinter sich zu lassen. Oder auch gerade nicht. Kein Pianist, der die Goldberg-Variationen übt, sagt: ich habe jetzt endlich das Thema ad acta gelegt. Dies im Sinn, kehre ich auch gern zur Einleitung meiner alten Ausgabe der Hegelschen „Phänomenologie“ zurück, übrigens der gleichen, die auch Adorno in seinen Vorlesungen benutzt hat. Auch er wird die Einleitung von Georg Lasson gut studiert haben, wenn auch nicht mit Rotstift… Sowohl Lasson wie auch Adorno und Hegel selbst wussten, wie das „populäre Denken“ geht: es ist schon im allerersten Ansatz nicht zu vergleichen.

und weiter:

und weiter:

[Das populäre Denken in das philo]sophische hinüberzuleiten, das gemeine Bewußtsein so über sich selbst aufzuklären, daß es zum spekulativen Erkennen wird, ist nur in dem Sinne möglich, daß man dem populären Denken zumutet, von sich selbst gänzlich abzusehen, und daß man das gemeine Bewußtsein zwingt, von vorherein nicht sich selbst, sondern dem Gedankengang des reinen Begriffs zu vertrauen.

Und schon ist das Alltagsbewusstsein (das „populäre“ oder auch „gemeine“ = allgemein angewendete) zutiefst beleidigt und fängt an über das „spekulative Erkennen“ zu räsonieren, das endlich mal „vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden müsse (soviel Marx kennt man immerhin, ansonsten kommt dann gleich die DDR). Ich kopiere jetzt die beiden nächsten Seiten und nehme sie als die notwendigen Etüden, ohne die man fürs erste (ohne Vieweg) vielleicht nicht weiterkommt. (Und mit ihnen auch nicht notwendigerweise, denn irgendwo enden z.B. meine damaligen roten Unterstreichungen im Nirgendwo…)

fürs mehrfache Studium anklicken! Und:

fürs mehrfache Studium anklicken! Und:

es bleibt eine Zumutung

Angenommen, ich bin wieder steckengeblieben – was tun? Natürlich bin ich zu schnell vorangegangen, und es genügt nicht, halb zu verstehen, weiterzugehen und sich dabei zu ermuntern, der Rest werde sich schon im Nachhinein ergeben. Noch einmal, und viel langsamer, kein einziger Satz bei Vieweg soll unreflektiert zurückgelassen werden. Ich habe – verdammt nochmal! – 35 Seiten vor mir (Seite 271 bis 306), und ganz am Ende beteuert der Autor … „zweifellos hat Hegel mit der Phänomenologie des Geistes, seiner faszinierendsten Schrift, ein Jahrtausendwerk der Philosophie vorgelegt …“- das will ich am Ende bestätigen können, soviel Zeit muss sein.

* * *

Also noch einmal – nachdem ich beim Thema Proust-Erinnerung wieder darauf gekommen bin – von Anfang an, und das wäre früher als eben angegeben, nämlich Vieweg Seite 261, bzw. jetzt schon Seite 262, es geht um Die Struktur des Bewusstseins:

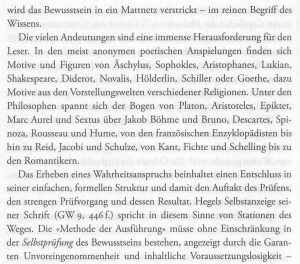

Falls jemand denkend und sprechend Wissensansprüche erhebt, hat das wenigstens zwei basale Implikationen, die aber keine inhaltliche Vorannahme darstellen, erstens den Entschluss, an gerade diesem ernsten Spiel des Wissens teilzuhaben, und zweitens die einfache Grundstruktur des Bewusstseins selbst: Jemand unterscheidet sich von etwas ihm gegenüber Stehendem, einem ‚Gegen-Stand‘, auf den sich die erkennende Instanz bezieht, um Wissen von ihm als Gegenstand zu erlangen.

Den Nucleus dieses Paradigmas des Bewusstseins, die ‚Grundaufstellung‘ dieses Spiels, sieht Hegel im Verhältnis, in der Relation, in der Dualität (Zweiheit von Gedanken und Gegenstand, von Subjekt und Objekt, von Ich und Welt. Aufgrund der Unterscheidung beider ‚Instanzen‘, beider Pole der Relation, erfolgt logisch die Exclusion (Negation) der jeweils anderen Seite. Das schöne deutsche Wort ‚Gegenstand‘ verweist auf den ‚Gegen-Satz des Bewusstseins‘, auf die dem Gedanken negative ‚Gegenständlichkeit“ und die dem Gegenstand negative ‚Gedanklichkeit‘. Das Bewusstsein impliziert einen Widerspruch zwischen der Selbständigkeit beider Seiten und ihrer Einheit, ihrer Identität als zweier Seiten eines Einen, des Bewusstseins. Die Dualität, das Relationale, die Trennung von Gedanke und Gegenstand, der Widerspruch zwischen zwei eigenständigen Seiten ist dem Bewusstsein wesentlich eingeschrieben und bleibt seine beständige Grundcharakteristik, deren Dynamik ausbuchstabiert werden muss: Der Gegenstand kann erstens als Gegebenheit oder zweitens als Konstruktion verstanden werden. Im Blick auf das Gegebene, Vorgefundene setzt der Realismus ein positives, bejahendes Zeichen, der subjektive Idealismus hingegen ein negatives, im Blick auf die Konstruktion ist es umgekehrt. Den Gegensatz gibt es also in zwei Extremformen: In der ersten befindet sich der Gegenstand außer mir, als unmittelbar vorhandener oder gegebener, der nicht von meinem Wissen herrührt, unabhängig von mir existiert. In der zweiten gilt der Gegenstand nur als eine von mir geschaffene, innere Vorstellung.

Philosophisch gesprochen: Wenn ich mich im ersten Fall urteilend auf die Welt beziehe, so ist diese Welt eine unmittelbare, unabhängig von mir bestehende Gegebenheit – das Prinzip eines ursprünglichen Realismus. Im zweiten Fall setzt das Ich den Gegenstand, die Welt – das Prinzip eines konstruktionistischen, subjektiven Idealismus. Je isoliert befinden sich beide Varianten im Status des bloßen Behauptens, des Meinens, des Glaubens (belief). Das Bewusstsein muss von seiner Natur her notwendig zwischen den beiden Polen ’schwanken‘, zwischen den beiden Seiten in einem Wechselspiel ‚oszillieren‘.

Soweit das ganze Vieweg-Kapitel 3. Die Struktur des Bewusstseins

Ich unterlasse von vornherein Einwände, die auf der Hand liegen, also z.B. „Wie willst Du das denn wissen?“, „das ist doch noch gar nicht deduktiv eingeführt“, scheint mir „irgendwie aus dem Hut gezaubert“; ich vermute aber, dass es in mehreren Anläufen geschieht, und erst aus deren Überlagerungen ergibt sich etwas, das zu einer Methode des Fortschreitens führt; in dieser wird allmählich ein Sinn deutlich, der jedoch noch nicht in jedem kleinen Schritt beweisbar offenliegen kann. Es müsste nun Kapitel 4. Der Zusammenhang der Dimensionen des Programms folgen, und darin müssten sich die eben erwähnten, naheliegenden kritischen Einwürfe quasi von selbst auflösen.