Beispiele aus dem Leseleben

Es ist vielleicht so, dass man es nun mal braucht, in Tagen größter Verunsicherung eine höhere Aktivität zu entfalten, auch in Bereichen, die jeder Außenstehende für abseitig halten wird, und ich könnte nicht einmal zugeben, dass es nur zur eigenen Versicherung geschieht. Niemand bedarf meiner Arbeit an der Bach-Fuge BWV 865 (seit Dezember 2021!), und nur ich möchte diese Erfahrung nicht missen, wie ich meinen eigenen Widerstand, mein Missfallen, meine Blindheit des Gehörs ganz allmählich überwunden habe.

glorreiches Ende – wer spricht von Siegen?

glorreiches Ende – wer spricht von Siegen?

Es passt: die störende Cookies-Banderole am unteren Bildrand dieses Blogs, die ich nicht heraufbeschworen habe und auch nicht beseitigen kann, und wenn man sie anklickt, ärgert sie einen doppelt durch sinnloses Bedauern.

Seit einer Woche die fortwährende parallele Beschäftigung mit dem Ukraine-Krieg, die Skrupel, sich überhaupt mit ferner liegenden Themen zu beschäftigen. Was bedeuten mir Tonleitern auf der Geige? Technische Grundlagen? Und was aus anderem Blickwinkel? Nichts. (Wenn jemand das hört? jämmerlich! Strickleitern!) Ich gehe durchs Haus, viele Stufen, ich kann Treppensteigen, abwärts, aufwärts, ich lebe noch. Das Klavier will belebt werden. Chopins E-dur-Etüde im legatissimo. Ich kenne die schweren Stellen der Bach-Fuge, die an sich eine Zumutung ist. Er war ein junger Mann, als er sie schrieb, rücksichtslos in seinen Forderungen, wieso muss er alle kontrapunktischen Künste durchziehen, alle auf einmal, und nachher klingt es nach Berserker, aber man freut sich, es endlich in den Griff zu bekommen. Wozu?

Wann hatten wir das Nagasvaram-Ensemble aus Madras auf dem Domplatz zu Gast? Was für ein Sieg des Fremden über die Fernsehästhetik. Von wegen „näselnd“. Psychologisch steht die Zurna eher in der Nähe unserer Trompete. Auf der Seite der Sieger.

Ich beschäftige mich immer noch mit Oboen, „Reeds“ heißt die CD, die ich auflege, wenn ich die „Ohrwürmer“ hinter mir habe. Und Christians Bücher, die mich herausfordern. Alles wie neu. Und mit der ZEIT geht es noch weiter zurück, WDR 70er Jahre, der große Bericht von/über Désirée Nosbusch, die Redaktion Kinderfunk, da sah doch alles nach Aufbruch aus, Krings sprach mit leuchtenden Augen von Georg Bossert, – alles sollte anders werden, besser natürlich, aus „Volksmusik“ sollte gerade „Musik der Völker“ werden -, auch Lieder für Kinder spielten eine Rolle. Ich wusste bis heute nicht, dass der eben erwähnte, damals so provozierend jugendbewegte Mann 1995 von seinem Sohn erstochen worden ist.

Resilienz beginnt damit, dass man seine eigene Gesellschaft kennt. Wie man sagt, sinken große Schiffe auf dem Meer nicht wegen des Wassers um sie herum, sondern wegen des Wassers, das in sie eindringt. Gesellschaften können auf unterschiedliche Weise verwundbar sein, die gefährlichste ist es aber, wenn eine Regierung ihre eigene Gesellschaft falsch versteht und auf ihre eigene Propaganda hereinfällt. Putins Krieg in der Ukraine entwickelt sich zu einem klassischen Beleg dafür. Der russische Präsident ist felsenfest überzeugt, dass Russen und Ukraine ein Volk sind, hat aber die Ukrainer nie dazu befragt. In Putins Fantasie sieht seine »Spezialoperation« wahrscheinlich wie die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 aus. Aber die Teilung der Ukraine ist das genaue Gegenteil der Einheit. Und die Ukrainer wehren sich, sie kämpfen um ihre Freiheiten und ihre Unabhängigkeit.

Ivan Krastev

Heute ist der Tag, an dem in aller Frühe die ZEIT im Briefkasten steckt, und mir scheint, das voluminöse Blatt kam nie gelegener. Ich werde die wesentlichen Artikel gleich auflisten, in der Rangordnung ihrer Wesentlichkeit.

Alexander Kluge Der wichtigste Artikel heute.

Alexander Kluge Der wichtigste Artikel heute.

»Sieger ist nicht, wer die Schlachten gewinnt« Der Krieg ist zurück in Europa. Ein Gespräch mit Alexander Kluge über das Böse und die Möglichkeit eines Frieden. Interview: Peter Neumann

Fritz Habekuss: Der Zweifel Schwächelnder Homo Sapiens (Seite 39)

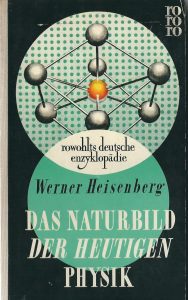

Tobias Hürter: Da und gleichzeitig nicht da Werner Heisenberg revolutionierte die Physik mit seiner Unschärferelation. Sein Einfluss reicht bis in die Zukunft

Stefan Schmitt: Was für immer verloren geht, ist für immer verloren. Naturschutz verträgt keinen Aufschub. (Seite 1)

Giovanni di Lorenzo: Wie können wir uns wehren? Von einem Tag auf den anderen scheint das Land politisch ein anderes geworden zu sein. Die Frage aber ist, ob die Gesellschaft da mitgeht. (Seite 1)

Alexander Kluge:

Wir können auf keinen Fall eine Übersichtsposition für uns beanspruchen: so als könnte jeder ein Richter in dieser Sache sein. Mir kam es natürlich auch bizarr vor, wie Putin da mit Macron oder Scholz an diesem langen Tisch zusammensitzt. Oder wie er seinen eigenen Geheimdienstchef abkanzelt. Aber ist es Theater, ist es Darstellung von Macht wie im 18. Jahrhundert, ist es Verrücktheit oder Kalkül? Das kann ich nicht beurteilen. Als Jurist weiß ich, dass der Rechtsprechung, dem Urteil von zwanzig Zeilen, oft dreißig Seiten Sachverhalt vorausgehen. Und die haben wir nicht.

Man muss den ganzen Apparat resetten. Und zwar auf beiden Seiten.

Sieger ist nicht, wer die Schlachten gewinnt – Sieger ist, wer einen Frieden herstellt. (Beispiel:)

JR Ich hatte noch etwa eine lange Seite weiter abgeschrieben, während das Räsonnieren in mir immer lauter wurde: „Er versucht das flammende Unrecht zu relativieren“, und ich las alles aufs neue, versuchte ihn besser zu verstehen und wusste am Ende: es ist mir unmöglich, neutral zu verhandeln, wenn sozusagen der Teufel im Gerichtssaal gleiches Stimmrecht oder auch nur Mitspracherecht haben soll. Ich bin ungeeignet. Ich will mich gar nicht einigen. Ich will einen Schuldspruch, sofort. Ich gebe noch einen Teil der Abschrift, bevor ich pausiere:

Das Völkerrecht ist entstanden im Umkreis von Münster und Osnabrück 1648. Dort wird damals ein achtzigjähriger Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien und zeitgleichg ein dreißigjähriger Krieg in Mitteleuropa in einem fünf Jahrer dauernden Verhandlungsprozess beendet. Das Entscheidende an diesem Westfälischen Frieden ist die Feststellung des »Normaljahrs«. Man einigt sich darauf, dass der evangelische und katholische Besitzstand so bleiben odfer wiederhergestellt werden soll, wie er am 1. Januar 1624 war. Dies ist der Schnittpunkt der Schmerzlinie für alle Parteien, der einzige Zeitpunkt, an dem nicht die eine Seite mehr gesiegt hatte als die andere. Dieser Punkt ist ein kleiner Möglichkeitsraum. Diesen Möglichkeitsraum zu finden und auszuverhandeln, das war der Schlüssel zum Frieden. (Was heißt das in Bezug auf den Krieg in der Ukraine?)

Zuerst: keine Politik oder Redeweise der Selbstgewissheit. In der derzeitigen Debatte behauptet jede Seite, jedes Gremium, die Übersicht zu haben. Die gibt es aber gar nicht. Wir sprechen mit dem großen Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz von den »Nebeln des Krieges«. Sowie der Krieg ausbricht, ist alles unbestimmt. Dieses Nebelhafte, dieses Unbestimmtheitsfeld, ist die Herausforderung, auf die wir antworten müssen. Und deswegen können wir mit einer Psychologisierung Putins oder mit einer moralischen Haltung, die wir im Westen alle teilen, keine Sicherheitsstruktur gewinnen. Immanuel Kant hat einmal sehr schön gesagt: Selbst eine Welt von Teufeln, sofern sie die Regeln der Vernunft anwenden, könnte eine Republik gründen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin in keiner Frage gleichgültig. Meine Urteilsbasis ist: Wo wäre selbst für einen Verrückten oder einen Bösen der Punkt, an dem er sich aus Realitätsgründen einigen kann? (…)

Die Hoffnung auf einen gerechten Frieden verengt den Möglichkeitsraum. Der Krieg ist ein Monster. Sein erstes Element ist, wie gesagt, die Nebelhaftigkeit.

Soweit Alexander Kluge. (DIE ZEIT SEITE 59)

Liegt der Fall heute nicht ganz anders? Es geht nicht in Richtung Republik, sondern David gegen Goliath, und diesmal zum Nachteil des ersteren. Wie es Giovanni di Lorenzo in seinem Leitartikel sagt:

Es sind nicht »wir«, die Frieden in die Ukraine oder nach Russland oder an irgendeinen anderen Ort der Welt tragen müssten. Den Krieg führen doch Putin und seine Soldaten. Es ist nicht nur für Deutschland, aber besonders für die Menschen hier, eine brutale Konfrontation mit der Realität. Was tun, wenn jemand weder durch gute Worte noch durch gute Taten, noch durch Konzessionen zu besänftigen ist? Wenn er aus Machtstreben und Verblendung das Böse in die Welt trägt? Wenn er Völker überfällt, Menschen tötet und ihre demokratisch gewählten Vertreter von tschetschenischen Killerbanden jagen lässt? (…)

Der Korrespondent der BBC in Moskau, Steve Rosenberg, hat (…) gerade in einem fulminanten Text dargelegt, wie Putin bislang alle Drohungen wahr gemacht hat, obwohl sich das im Westen keiner vorstellen wollte. Und dass er bereits 2018 kundgetan hat, mit schärfsten Waffen auf jeden »Entschluss« zu reagieren, »Russland zu vernichten« – was auch immer er darunter versteht. Putin sagte damals: »Ja, das wäre eine Katastrophe für die Menschheit und die Welt … Aber warum bräuchten wir eine Welt ohne Russland?« Man kann nur hoffen, dass Putins Ankündigung dieses Mal wirklich nur eine Drohung ist, obwohl er mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass der Westen selbst auf einen Nuklearschlag militärisch nicht reagieren würde. Er weiß, was von einer Welt übrig bliebe, die sich mit Atomwaffen bekriegte.

Quelle DIE ZEIT 2.3.22 Seite 1 Giovanni di Lorenzo Wie können wir uns wehren? Von einem Tag auf den anderen scheint das Land politisch ein anderes geworden zu sein. Die Frage aber ist, ob die Gesellschaft da mitgeht.

Seltsam, wie man dazu neigt, nach solchen aktuell bezogenen Artikeln alles andere auch damit im Zusammenhang zu sehen. Was uns droht, ist absolut anders als zu Napoleons oder Hannibals Zeiten, und auch die Tabula rasa nach dem Dreißigjährigen Krieg sah immerhin noch nach Zukunft aus.

Und so lese ich den Habekuss-Artikel als eine Wende der Evolutionsgeschichte:

Bisher deuteten fast alle Funde darauf hin, dass Homo sapiens vor 43.000 bis 45.000 Jahren auf dem Kontinent ankam. Der war damals Heimat der Neandertaler, die kurz darauf ausstarben. Die Schlussfolgerung lautete: Der moderne Mensch war dem Neandertaler haushoch überlegen, sodass er ihn binnen kurzer Zeit verdrängte. Es war nicht gerade eine Erzählung der Bescheidenheit.

Nun zeigen Funde in einer Höhle in Südfrankreich ein viel komplexerer Bild. In der Grotte Mandrin, von der aus man das Rhônetal überbvlickt, fanden die Archäologinnen und Anthropologen in verschiedenen Schichten Steinwerkzeuge und Zähne. Die meisten stammen von Neandertalern, einige jedoch von modernen Menschern. Das Besondere: Die Funde wechseln einander ab. Vor 80.000 Jahren lebten hier Neandertaler, bis vor 54.000 Jahren Homo sapiens auftauchte – wenngleich nur für 40 Jahre. Dann übernahmen erneut Neandertaler. Rund 10.000 Jahre später lassen sich wieder Homo-sapiens-Spuren nachweisen.

Diese Forschungsergebnisse datieren die Ankunft des modernen Menschen in Europa gut 10.000 Jahre nach vorn – ein gewaltiger Sprung. Das heißt, seine Ausbreitung ging langsamer vonstatten und war weniger geradliniug als vermutet. Homo sapiens scheint sich zunächst so schwergetan haben im neuen Lebensraum, dass er wieder verschwand. Die Funde sind spannend, weil sie zeigen, dass die Welt nie so simpel gewesen ist, wie es uns die Erzählung von Homo sapiens in Europa glauben machen wollte. Kein Zweifel: die kommenden Jahre werden das Bild noch weiter verfeinern.

Quelle Fritz Habekuss: Der Zweifel Schwächelnder Homo sapiens / DIE ZEIT 2.3.22 Seite 39

Siehe auch Wikipedia die Grotte Mandrin, Artikel zuletzt bearbeitet am 13. Februar 2022.

Was will ich als nächstes notieren? Heisenbergs Physik der Unschärferelation oder die Geschichte von Désirée Nosbusch, die im WDR begann, weltenfern, aber nicht weit von den Eckpunkten meiner Arbeitswelt, die damals durch Budengasse, Heinzelmännchenbrunnen, Musikhaus Tonger, Wallrafplatz, Funkhaus, Sendesaal, Domplatz und Hauptbahnhof bezeichnet werden konnte.

Die Theorie bestimmt, was man beobachten kann. Wenn nun die Quantenmechanik eine prinzipielle Grenze dafür setzt, wie genau sich Ort und Geschwindigkeit eines Teichens messenb lassen, dann sind diese Größen eben unbestimmt: Es ist nicht nur so, dass man sie nicht genau kennt. Die Welt selbst verschwimmt. Nicht nur unser Blick auf sie. Das ist der unerhörte Kern jener Formel, die Heisenberg damals hinschreibt: die Unschärferelation. (…)

Auch der Begriff Unschärfe lässt Spielraum für die Antwort auf die Schlüsselfrage: Was ist unscharf? Unser Bild von der Welt? Oder die Welt selbst? Hat das Elektron in Heisenbergs Gedankenversuch tatsächlich keinen eindeutigen Ort und keine eindeutige Geschwindigkeit – oder kennt die Beobachterin diese Größen nur nicht?

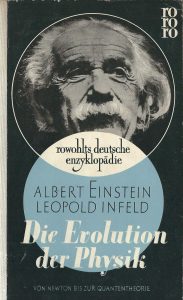

Für einige Kollegen Heisenbergs ist die Vorstellung, die Welt sei irgendwie unscharf und die Kausalität außer Kraft gesetzt, nicht akzeptabel. »Wenn schon, dasnn möchte ich lieber Schuster oder gar Angestellter einer Spielband sein als Physiker«, erklärt Albert Einstein. Er und Erwin Schrödinger, die beide an der Entstehung der Quantenmechanik mitgewirkt hatten, werden zu Dissidenten. Einstein versucht jahrelang, die Unschärferelation zu widerlegen und eine »schärfere« Beschreibung der Welt zu finden. Vergebens.

Die Quantenmechanik ist so erfolgreich, dass sich auch Wissenschaftler anderer Disziplinen darum bemühen, von ihrem Erfolg zu profitieren. So gab es Versuche, die Unschärferelation in die Anthropologie und die Filmtheorie zu übertragen. Die Anwesenheit ethnografischer Beobachter beeinflusst die beobachteten Menschen. Die Präsenz einer Kamera beeinflusst die gefilmten Ereignisse.

Physiker sind selten erfreut, wenn ihre Unschärferelation zweckentfremdet wird, um Trivialitäten wie »Alles ist irgendwie ungewiss« Gewicht zu verleihen. Sie reagieren alleergisch auf jede Form von »Quantenpoesie«. Aber sie sind nun mal das Vorbild dafür, wie man sich in einer unscharfen Welt zurechtfindet.

Quelle DIE ZEIT 2.3.22 Seite 46 Tobias Hürter: Da und gleichzeitig nicht da / Werner Heisenberg revolutionierte die Physik mit seiner Unschärferelation. Sein Einfluss reicht bis in die Zukunft.

Ganz neu ist mir das alles nicht, vorn in dem Heisenberg-Band steht der Eintrag: August 1956. Gekauft wohl in den Ferien auf Langeoog. Unsere Welt galt uns als harmonisch, wie man sieht, – auch das ein unscharfes Bild:

Ganz neu ist mir das alles nicht, vorn in dem Heisenberg-Band steht der Eintrag: August 1956. Gekauft wohl in den Ferien auf Langeoog. Unsere Welt galt uns als harmonisch, wie man sieht, – auch das ein unscharfes Bild:

Heute ist sie auseinandergefallen. (Andererseits: sie bildet sich neu, und es blieben Kinder und EnkelInnen.)