Eine Bach-Suite und zwei tote Sprachen

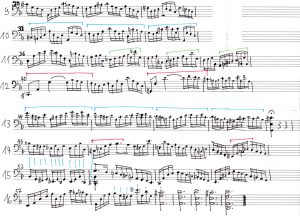

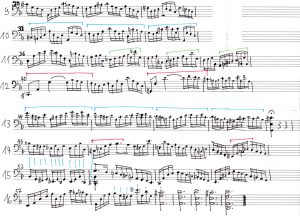

Als erstes habe ich mir bei der ersten Tasse Kaffee (7.30 Uhr) die Noten der Suite II BWV 1008 angeschaut (mit Seitenblicken auf die anderen). Weil Kim Kashkashian (oder ihre Berater) sie auf der ECM-Platte an den Anfang gesetzt haben. Ich habe sie nicht aufgelegt, weil ich das Stück ziemlich deutlich innerlich höre, wenn ich das Schriftbild vor mir habe. (Ob es ein Cello ist oder eine Viola, was ich das höre, könnte ich allerdings nicht sagen, eher keins von beiden.)

Das Wort Narrativ ist aus unerfindlichen Gründen in den journalistischen Sprachgebrauch gewandert, wahrscheinlich weil es so praktisch ist. Und suggestiver als etwa „Erzählmodus“ oder irgendetwas mit Rhetorik, was an Überbetonung denken ließe. Interessant die Bedeutungsvarianten hier in Wikipedia zu nachzulesen, aber vielleicht führt der Artikel Narrativ (Sozialwissenschaften) doch weiter. Ich nehme es aber zunächst naiver, nämlich so wie es der Klavierpädagoge Heinrich Neuhaus vielleicht aufgefasst hätte, der von seinen Studenten erwartete, dass sie den Verlauf eines Musikstückes erzählen können, also wohlgemerkt: erzählen, nicht analysieren, oder in Viertakt-Gruppen einteilen.

Warum hat KK diese Suite an den Anfang gesetzt? Ich vermute, weil sie so melodisch daherkommt, ohne die „Eintönigkeit“ von Akkordbrechungen oder Tonleitern plus Akkordbrechungen, oder gar mit eingestreuten gebrochenen Akkorden (ideell auf einen Schlag), die immer einen Anflug von Grobheit haben, der nicht in der Musik begründet ist. Dergleichen gibt es hier erst auf der zweiten Seite.

Ausgabe August Wenzinger (Bärenreiter 1950)

Hat das Narrativ ein Thema? Möglicherweise, – falls es wiederkehrt… Und im Grunde nicht im Sinne eines „Einfalls“, sondern als Motiv einer Invention; auf einen aufsteigenden Dreiklang braucht niemand stolz zu sein. Überhaupt ist es eine thematische Idee in Moll, die damals einfach zur Verfügung stand, ein „Archetyp“, auch in Gestalt des bekannten Fugenthemas, das Händel und Mozart (siehe hier) verwendet haben. Auch Bachs D-moll-Partita für Violine beginnt ähnlich und seine zweistimmige Invention in D-moll verwendet tatsächlich eine in (auf) der Hand liegende Version in Sechzehnteln. Natürlich gehört in diesem Sinne der zweite Takt zum Thema, obwohl er es schon ausbaut; er könnte die letzten drei Sechzehntel einen Ton tiefer legen (G-F-E), und schon könnte er es zum Grundton D abrunden. Stattdessen folgt eine Überbietung des zweiten Taktes im dritten mit dem Zielton des hohen E, danach erst der Abgang zum Ausgangston, mit der schönen Verzögerung auf der ersten Zählzeit, die 4 Sechzehntel, deren letzte (A und F) zusammen mit dem ersten Ton auf Zählzeit 3 (D) den Anfang des Satzes (D-F-A) spiegeln. Das hohe E bleibt im Ohr (bis im übernächsten Takt auch das hohe D an seine Stelle tritt) , aber im Grunde haben wir hier die erste sinnfällige Abrundung, von der ich als „Banalität“ (reine Provokation meinerseits!) schon neulich nach dem Aufwachen gesprochen habe. Ich rede am Morgen immer nur so daher, um festen Boden unter die Füße zu bekommen. Das habe ich von Bach gelernt. – Ach was! Noch einmal von vorn:

Wovon erzählt man? Es war einmal… Man braucht ein Thema, man nennt einen Namen, man erzählt von einem besonderen Menschen oder mehreren, oder sagen wir: man beschwört die Szenerie und die Hauptmotive, lauter Vorahnungen, die ein Publikum fesseln könnten, und wenn es nur der Tonfall des Erzählens ist, der die Ohren spitzen lässt: fast jede Erzählung beginnt so. Ich zitiere zwei klassische Anfänge:

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens – und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.

Da haben wir alles beisammen. Nur die Hauptperson fehlt noch, der Froschkönig. (Jeder weiß es: die Überschrift hat ihn schon benannt, man erwartet ihn schon.)

Ein anderes Beispiel:

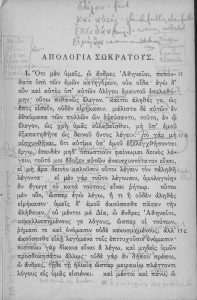

Den Mann nenne mir, Muse, den vielgewandten, der gar viel umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt zerstörte. Von vielen Menschen sah er die Städte und lernte kennen ihre Sinnesart; viel auch erlitt er Schmerzen auf dem Meer in seinem Mute, bestrebt, sein Leben zu gewinnen wie auch die Heimkehr der Gefährten. Jedoch er rettete auch so nicht die Gefährten, so sehr er es begehrte. Selber nämlich verdarben sie, die Toren, die die Rinder des Sohns der Höhe, Helios, verzehrten. Der aber nahm ihnen den Tag der Heimkehr. Davon – du magst beginnen, wo es sein mag – Göttin, Tochter des Zeus, sage auch uns!

Höre auf oder erzähle eins von beiden weiter, mögen Sie sagen, – das hoffe ich jedenfalls – denn ich tue beides: ich sage kein Wort mehr, ich lasse die Musik erzählen.

Aber nein, dies ist keine Radiosendung. Wenn Sie wollen, können Sie die CD auflegen und das Lesen einstellen. Oder auf Youtube, Bach: Suite für Cello Nr. II, Prélude. HIER! (mit Anner Bylsma, auch hier). Geraten Sie nur nicht ins Träumen, ich warne Sie, – sonst rede ich wieder… Wie oft habe ich es schon erlebt, dass man sofort die Gedanken schweifen lässt, als sei das Leben woanders, nur nicht in den schweifenden Tönen selbst. Einfach weil man verlernt hat, ihnen wachen Sinnes zu folgen. Deshalb hat man die Notenschrift erfunden!!! Damit wir bei der Sache bleiben!!!!

. . . .

. . . . . . . . Dauer 3:21

. . . . Dauer 3:21

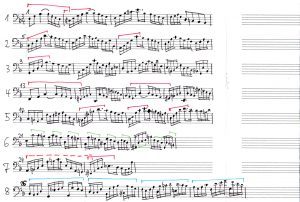

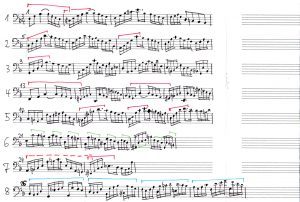

Es begann also für mich – mit einer vollständigen Abschrift, in der die enger zusammenhängenden Taktfolgen jeweils in einer Zeile stehen und wiederkehrende Motive in der senkrechten Achse leichter wahrzunehmen sind. Die farbige Kennzeichnung soll bestimmte Motive oder Sequenzen hervorheben, eigentlich nur die eindeutigsten; weitere zu entdecken sei unbenommen… Natürlich soll nicht jeder motivische Zusammenhang in der Interpretation offengelegt werden; aber ihn zu fühlen, erhöht das narrative Engagement.

Kurznotiz zwischendurch:

Was ich mir in der Allemande merken wollte: die Kadenz Takt 9, der Trugschluss sowie die Weiterführung – und auch manches andere – ähnelt sehr dem Einleitungssatz der Violinsolosonate A-moll.

Wie verfahre ich weiter mit dem Cello-Praeludium? Natürlich übe ich fortwährend und versuche – mit fortwährendem Blick auf meine sortierende Abschrift – zu erfassen, was den Sinn dieses Ablaufes ausmacht. Ich habe die Takt-für-Takt-Analyse, die ich hier ursprünglich angefangen hatte, beiseitegeschafft; das ist ja nicht das, worum es mir zuallererst geht. Es scheint offensichtlich: das Stück besteht fast ausschließlich aus Sechzehnteln, das heißt aber keineswegs, dass es ein motorisches Stück ist, oder dass es Zeile für Zeile im gleichen rhythmischen Charakter abgearbeitet wird; vielleicht auch gleichmäßig erzählt wird, allerdings nicht wie ein schlecht verstandenes Homerisches Epos in ratternden Hexametern (auch das klang sicher ganz anders!), und dann in Takt 48 steht es plötzlich still, als habe einer den Strom abgestellt. Gibt es vielleicht plausible Vortragsregeln? Mir scheint, man muss zunächst alles umsetzen, was auf der Hand liegt,also die Motivik und ihre Wiederkehr. Das heißt alles, was in der Abschrift mit Farbe gekennzeichnet ist. Aber auch das, was sich aus dem tonalen Ablauf suggestiv ergibt. Die Tonhöhendisposition hat etwas zu sagen, und die Tatsache, ob ein Dreiklang den ganzen Takt füllt oder ob die Musik über mehrere Takte zwingend voranschreitet, – wo liegt das Ziel (Zwischenziel), wo liegen die höchsten Töne, die im Ohr bleiben, wo die tiefsten, die nachhaltig erschüttern? Für das Ganze gilt, was schon für die erste Zeile gilt (s.o.). Man muss vermitteln, dass Takt 4 die Antwort auf Takt 1 ist und dass er zugleich hinausführt, ins Offene – oder in die Tiefe. Das geht über die nächsten beiden Zeilen hinweg, bis der neue Ansatz in Takt 13 erreicht ist. Ich registriere nicht nur die übergeordnete, richtungweisende Sequenz Takt 5, Takt 7, Takt 9, sondern auch den bizarren Linienverlauf der jeweils nachfolgenden Takte, auch ihr Überborden, das Zickzack in den Takten 10 bis 12, ich übersehe auch nicht den unscheinbaren neuen Ton ES, der noch eine Rolle spielen soll, den Wechsel zwischen H und B in Takt 12 und die Ankunft auf dem scheinbar mächtigen Archipel F-dur, der aber keinen Bestand hat: FIS im nächsten Takt 14, am Ende desselben Taktes das instabile Intervall FIS zu ES, mit Blick auf G-Moll in Takt 15, der Ton GIS in Takt 16, im Gefolge die entsprechend instabile Verbindung von GIS zu F. Und Takt 17 präsentiert A-moll, wendet sich dem instabilen Zentrum zu und entwickelt eine aufwärtssteigende Dynamik bis zum höchsten Punkt des ganzen ersten Teils: dem hohen F in Takt 20. Und nunmehr gehts bergab, Viertel für Viertel, bis das tiefe GIS erreicht ist, der verminderte Septakkord über einen ganzen Takt gestreckt, ein Moment großer Beklommenheit, auf den in Takt 24 in ganzer Breite die Bestätigung der Basis A-moll folgt, – aber nur um gleich im nächsten Takt wieder in Frage gestellt zu werden (wenn auch mit Bezug zum „Hauptthema“ (Takt 2). Und nun gehts wieder aufwärts, Takt für Takt in einer Sequenz, die fast zu oft kommt (dreimal wäre die Regel, mehr nicht), aber sie gibt nicht nach, bis wieder der höchste Ton seit Takt 20 erreicht ist, das hohe F, das Ziel aber ist Takt 30, und diese Aussichtsplattform wird über viele Takte hinweg unter Spannung gehalten. Das zunächst geheime Zentrum ist der Ton A, und tatsächlich wird in Takt 33 der volle A-dur-Akkord ausgebreitet, und der Ton A dominiert (er ist die Dominante, die eigentlich auf den König verweist, den Grundton D) bis Takt 39 und darüberhinaus, als Steigerung der magnetischen Ausstrahlung wurde in Takt 37 noch der Ton ES eingefügt (Signal des „Neapolitaners“), aber der Höhepunkt des Ganzen ist perfekt imperfekt: Takt 40 die Wiederkehr des „Hauptthemas“, aber kenntlich nur am Rhythmus, als Dominantseptakkord melodisch ausgefächert zum Umfang einer Duodezime. Bevor der Takt auf höherer Stufe verschärft weitergeführt wird, lockt ein vollständig ausgebreiteter D-moll-Dreiklang, der bisher höchste Ton F leitet zu einem neuen Stand auf Cis bzw. A, im weiteren überwölbt vom melodisch entfalteten A7-Akkord mit dem Extrem des noch höheren Tones G, – eine absteigende Sequenz, die Entspannung verheißt, wird stattdessen immer problematischer, unterbietet den Basiston A durch die (oben so genannten) instabilen Töne F und Gis, um auf einem Akkord zu landen, der „schwarz sieht“, jedenfalls keinen Sieg verheißt. Wie leicht wäre es gewesen, als tiefsten Ton des Akkordes ein A zu setzen. Aber mit dem tiefen G, der leeren Saite, bedeutet er Schiffbruch, zumindest: dass hier jemand strandet. Ratlosigkeit. Stille.

Aus dem Nachdenken (Fermate plus Pausen!) ergibt sich der Neuansatz, der vom Ton Es an als „Neapolitaner“ kenntlich ist; eine Vorahnung ist uns aus dem Takt 37 in Erinnerung (samt zwei fallenden Sexten), der ausdrucksvolle Übergang in den folgenden Takt lässt uns an eine Variante der Takte 1 und 2 denken, die Offenbarung ihres dunklen Kerns. („Golgatha!“ würde ein frommer Mensch denken und Entsprechungen in den Passionen suchen.) Die gleichen Gesten in der folgenden Zeile, aber in der Tiefe gründelnd. Wieder der Bezug auf Takt 2, jedoch in Gegenbewegung, weiterhin – trotz der kurzen Aufschwünge – mehrfach abwärts stürzend, ein ganzer Takt Tonika als Zwischenstation und wieder die große Trauergeste in Takt 58, diesmal eine Oktave höher, ein letzter Klageruf ES-D-CIS vor der Auflösung*. Nichts anderes kann mit der Notation der folgenden Akkorde gemeint sein, kein wuchtiger Abschluss.

*Auflösung heißt für mich etwa Umwandlung der Akkorde in allmählich verklingende Zweiunddreißigstel-Wellen, nicht aber die Erfindung eigener gutgemeinter melodischer Abschiedsgesten. Die von Wenzinger vorgeschlagenen Sechzehntel-Bariolagen finde ich pedantisch. (Er verweist auf die Chaconne, aber dort bilden sie nicht den Schluss des Ganzen, sondern eine längere Zwischenphase, sind also auf eine gewisse Dauer anzulegen.)

(Fortsetzung folgt)

Danach folgt der erste Tanz, wie wunderbar!

* * * * *

Ich muss erklären, warum ich in den Titel des Artikels (nur für mich) gesetzt habe. Natürlich ist Bach nicht nur für mich, nicht einmal in dieser Erzählform, er ist für jeden, der Ohren hat und Musik zu hören gelernt hat. Schwieriger ist es für Leute, die immer nur Musik nebenbei gehört haben oder nur der Texte wegen oder weil sie „so schön beruhigend“ ist.

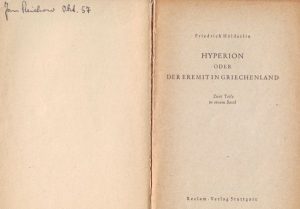

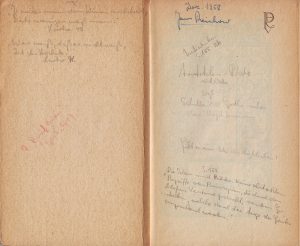

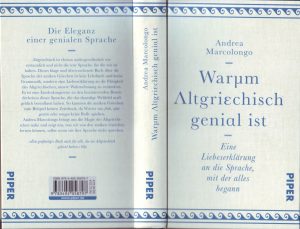

Aber die Bücher, die ich hier liegen habe und versuche, so schnell wie möglich zu lesen (ein interessanter SZ-Artikel zu diesem Thema sei wenigstens erwähnt), sind vielleicht eher „nur für mich“ – in meiner speziellen Erinnerungssituation – besonders geeignet. Nur deshalb zunächst also das eine von beiden hier zur Mahnung:

ISBN 978-3-492-05879-7

ISBN 978-3-492-05879-7

Mit Bach hat das nichts zu tun. – – – – vielleicht mit Schubert? Bzw. mit Georgiades. Geben Sie doch die Namen einfach mal oben rechts ins Suchkästchen.

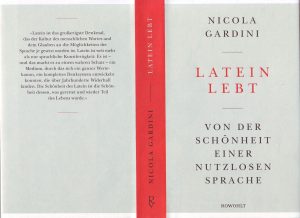

ISBN 978 3 498 02539 7

ISBN 978 3 498 02539 7

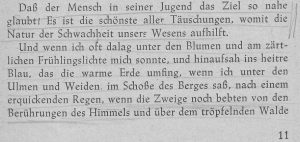

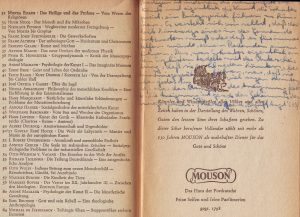

Und nun? Gilt etwa nicht das gleiche für die Musik? MUSIK LEBT. „Von der Schönheit einer nutzlosen Sache“ könnte ich ein Buch schreiben. Aber so würde ich es nicht nennen. Ich werde vielleicht später noch eine Seite scannen, die – wie soll ich sagen – an schockierende Themen der Schulzeit erinnert. Das gäbe es im Fall der Musik eigentlich nicht.

Wenn das kein Narrativ ist!

Wenn das kein Narrativ ist!

Es ist nicht die Idee des Verlages, dieses Kapitel hervorzuheben. Aber ich kann es nicht lassen: in der herrlichen, 6-seitigen Würdigung meines einstigen Lieblingsdichters Catull, – bis heute der einzige dieser Sprache, von dem ich mehrere Strophen auswendig kann -, sehe ich einen Höhepunkt des Buches, das ich allerdings von der ersten bis zur letzten Zeile Lesern jedes Alters von Herzen empfehle.

ZITATE

Das Studium der lateinischen Sprache hat mir vom ersten Moment an beigebracht, auch meine eigene Sprache als Silben und leise Töne wahrzunehmen. es hat mich gelehrt, wie wichtig die Musik der Worte ist – die ureigene Seele der Poesie. (Seite 12)

Ich ahnte schon damals, dass man sich der Kunst der Sprache, ob in Vers- oder Prosaform, nicht nur über den Verstand nähern kann und darf. So seltsam es auch erscheinen mag, bleibt doch stets – selbst nachdem sich einem die Bedeutung jedes einzelnen Wortes erschlossen hat – etwas Rätselhaftes zurück. Eine Art Aura, ein diffuser Schatten, oder wie auch immer man die nicht fassbare Atmosphäre nennen will, die die Verknüpfung der Zeichen und Laute umgibt und die aus einer frühen Ära der Sprache stammt, als bestimmte Bedeutungen noch nicht in Schriftzeichen gebannt waren. Latein zu können, und sei es auch nur ansatzweise, heißt, dieses Rätsel in seiner reinsten Form zu erleben, von einer Art Staunen erfüllt zu werden, dem ungläubigen Staunen über die Spracherscheinungen aus uralten Zeiten, über die Kraft der Worte als solcher. (Seite 39f)

Sehen oder nur zuhören HIER ! Nicht mehr abrufbar. Vielleicht ist ein anderer Weg gefällig? (6.3.2021) Zum Beispiel hier.

Sehen oder nur zuhören HIER ! Nicht mehr abrufbar. Vielleicht ist ein anderer Weg gefällig? (6.3.2021) Zum Beispiel hier. Alexander Honold s. Perlentaucher hier

Alexander Honold s. Perlentaucher hier Das Klinger-Bild kann es nicht gewesen sein…

Das Klinger-Bild kann es nicht gewesen sein… Auf den Pfeil nur ein Mal klicken…

Auf den Pfeil nur ein Mal klicken…