Eine Radiosendung (SWR2) vom 4.1.2017

(Nicht autorisierte Abschrift JR Ende Januar, noch nicht fertig korrigiert)

Screenshot – Nicht hier links anklicken, sondern nach Lektüre des Textes unten: HIER! Auch zum Vergleich: Was bringt das stumme Lesen, und was der mündliche, persönliche Vortrag?

Screenshot – Nicht hier links anklicken, sondern nach Lektüre des Textes unten: HIER! Auch zum Vergleich: Was bringt das stumme Lesen, und was der mündliche, persönliche Vortrag?

Es diskutieren:

1 Dariusz Szymanski – Redakteur und Dozent, Festspielhaus Baden-Baden, 2 Dr. Christiane Tewinkel – Musikkritikerin, Musikwissenschaftlerin, Universität der Künste, Berlin, 3 Folkert Uhde – Konzertgestalter, Radialsystem Berlin, Festivalleiter in Köthen, Nürnberg und Feldkirch

4 Gesprächsleitung: Ursula Nusser

Der Traum vom wissenden Publikum. Wer braucht Konzerteinführungen und Programmhefte?

Am Mikr.: Ursula Nusser.

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, hat Karl Valentin einmal gesagt, und wer vom Konzert etwas haben will, sollte nicht einfach so hineinspazieren. Was man wissen soll, hat ein Musikwissenschaftler einmal im Programmheft geschrieben, und immer öfter führt er auch leibhaftig in einem Seitenfoyer in das Programm des Abends ein. Das Ganze scheint zu funktionieren. Die Programmhefte werden wie eh und je, und die Konzerteinführungen sind erstaunlich gut besucht. Musik für alle steht als Motto über diesen Aktivitäten, aber wer wird davon tatsächlich erreicht? Kann man über eine Haydn-Sinfonie oder über Bachs Matthäuspassion wirklich so sprechen und schreiben, dass auch Leute mit wenig Hörerfahrung etwas davon haben? Und braucht man wirklich Vorkenntnisse, um sich in einem Konzert nicht zu langweilen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste (siehe oben)…

Christiane Tewinkel hat jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel: Muss ich das Programmheft lesen? Verraten Sie mir doch gleich einmal: Muss ich das Programmheft lesen?

2:04 (Tewinkel) … wenn einem das Werk rätselhaft erscheint… wenn man besonders begeistert ist, liest man auch besonders gern das Programmheft…

2:28 (Uhde) im Radialsystem gibt es keine Programmhefte… warum verzichten Sie darauf? Weil wir keine öffentlichen Subventionen bekommen zum Beispiel.Wir haben leider keine dramaturgische Abteilung, die uns mit diesen Informationen versorgen würde und auch keine Hausdruckerei, die uns dann ein schönes Programmheft druckt. Aber darüberhinaus bin ich persönlich der Überzeugung, dass Musik schon auch für sich selber sprechen kann, und wenn man weitere Informationen haben möchte, kann man auch schnell zu seinem Smartphone greifen und sich die selber recherchieren. Bei den Festivals arbeite ich ganz anders, dort in den Programmbüchern, die wir da machen, ganz andere Zugänge zu finden, die sehr viel persönlicher sind, zum Beispiel im Gespräch mit einem Interpreten. Weil ich finde eigentlich, die Verbindung mit der Persönlichkeit eines Interpreten und seines ganz persönlichen Ansatzes oder Zugriffs auf dieses Werk interessanter als eine rein musikologische Einführung, die interessant sein kann, aber wahrscheinlich nur für einen ganz kleinen Teil des Publikums. So viele Leute lesen das gar nicht, was ich auch bei mir selber schon festgestellt habe, dass ich nach der vierten oder fünften Zeile ins Stocken gerate und denke, hm, so richtig weit bringt mich das nicht, weil der Kollege, der das geschrieben hat, schon zuviel voraussetzt, also selbst für mich zuviel voraussetzt.

3:50 Herr Szymanski, Ihre Konzerteinführungen im Festspielhaus B.B. sind Kult, Sie schreiben aber auch Texte für Programmhefte. Halten Sie das Programmheft auch für überschätzt?

4:05 (Sz:) Nein, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum das Programmheft ein gutes Medium ist, und es sind nicht immer nur vernunftmäßige Gründe, es ist z.B. zunächst ein Grund des Rituals: ich geh in ein Konzert und muss mich konzentrieren, muss mich ein bisschen sammeln, und da ist und mich irgendwo in eine Ecke zu stellen und ein bisschen zu lesen. Eine Möglichkeit sich zu sammeln, in sich zu gehen, das ist ja erstmal nicht schlecht.

4:29 (Tewinkel) Die Frage des Ortes und des Zeitfensters, in dem das Programmheft gelesen wird, ist eine ganz wichtige. Meistens wübnschen sich die Veranstalter, dass das tatsächlich vor dem Hören der Musik geschieht. Und so ist es historisch auch entstanden, zur Vorbereitung auf Konzerte. Wenn wir aber an den konkreten Konzertabend denken, ist es oft ein Din der Unmöglichkeit, die Leute kommen an, sie geben den Mantel ab, ich sag jetzt ganz pragmatische Dinge, sie begrüßen Freunde, mit denen sie sich verabredet haben, sie trinken noch etwas, sie gehen dann in den Saal, und man kommt ja selten in einen Konzertsaal und dort ist es wie in einem Lesesaal in der Staatsbibliothek, die Leute unterhalten sich stattdessen, sie kucken ein bisschen, wer ist noch da, wie ist die Bühne aufgebaut usw., und ich vermute, dass nur ganz wenige Leute diesen Zeitrahmen wählen, um sich dem Programmheft zuzuwenden. Und wenn sie’s tun, sind die Programmhefttexte meistens zu komplex und auch zu lang, um noch ganz in Ruhe durchgelesen zu werden, und das bedeutet, ich verlagere das entweder in die Pause, die Pause hat aber auch wieder andere soziale Funktionen, oder ich verlagere es auf die Zeit nach dem Konzertabend. Manche Leute nehmen tatsächlich das Heft auch mit nach Hause, aber wieder wäre zu fragen, wie Herr Uhde es angesprochen hat: Lesen sie dort das Heft tatsächlich?

5:40 (Nusser) Es gibt ja auch die Menschen, die das Programmheft dann während des Konzerts lesen, und da denke ich mir manchmal, es wäre gut, Programmhefte zu verbieten. Weil das Rascheln kann einen enorm nerven…

5:52 (Uhde) Das berühmte Rascheln, da kann man sich natürlich drüber ärgern, aber es gibt dann ganz tolle Gegenmaßnahmen, die aber viel zu wenig, dann bei uns im Radialsystem ergriffen werden, bei uns im Radialsystem ist es z.B. so, selbst wenn es ein Programmheft gäbe, in der Regel das Publikum überhaupt nicht die Chance hätte, dieses zu lesen, weil wir das Licht im Saal ausmachen und die Bühne sehr präzise beleuchten. Also gibt es eine Wechselwirkung zwischen einigermaßen interessant oder weniger interessant gespielter Musik, der Aufmerksamkeit des Publikums, wo aber noch solche Faktoren mit hineinspielen, wie ist eigentlich der Raum beleuchtet, wie leite ich die Konzentration des Publikums…

6:24 (Tewinkel) Eine andere Sache ist die: wird das gemocht, wenn gelesen wird während des Konzertes? die Konzertveranstalter selbst, das hat mir einer wörtlich gesagt, sehen es nicht gerne, weil es als ein Zeichen gesehn wird, dass die Musik selbst nicht besonders spannend gefunden wird.

6:38 (Nusser) Also, Herr Szymanski, man liest im Programmheft, wenn man sich langweilt.

(Szymanski) Na ja, ich überlege grade, bei uns speziell im Festspielhaus ist es so: wir haben Kurztexte, die man in einer Minute vorher lesen kann, dann hat man das Wichtigste, ich hab mal über einen Liederabend geschrieben, es war tatsächlich „Die schöne Müllerin“, diesen Liederzyklus, und ich hab das so gemacht, dass ich keinen großen Text über diese Schöne Müllerin geschrieben hab, sondern zwei, drei Sätze, so dass ich mir gedacht hab, o.k., so kann der Mensch vielleicht in 30 Sekunden mal diese zwei Sätze durchlesen und ist vorbereitet für das nächste Lied.

7:15 (Tewinkel) Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, und die führt eigentlich auf wunderbarerweise zurück auf die Anfänge des Programmheftes, die Anfänge bestanden nämlich tatsächlich in solchen kurzen Texten, die dann untermischt waren mit Notenbeispielen, d.h. Man konnte den Text anschauen und dem Werk folgen, indem man sich durch die Seiten arbeitet. Und das Problem heute bei den Erläuterungstexten ist leider auch, dass sie oft dem Aufbau des Werkes nicht folgen. Manche Texte beginnen mit dem Finale, oder manche Texte beginnen mit einem Rundumblick, der verschiedene Themen verfolgt, durch das Werk hindurch, und dann kann man gar nicht gut an den Sätzen entlanghören mit Hilfe des Textes.

7:48 (Nusser) Herr Uhde, seit wann gibt’s denn überhaupt Programmhefte?

Ich denke, dass es mit dem beginnenden 19. Jahrhundert angefangen hat, also 1830er Jahre wurde das immer stärker, parallel zur Erfindung des Reiseführers, der berühmte Bädeker, der auch durch die Landschaft führt, indem er sagt, ich gehe ein Stück auf den Hügel und wende mich nach links und sehe eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert, so ähnlich waren diese frühen Programmhefte oder Programmbücher gestaltet, wirklich als Führer durch die musikalische Landschaft, also 1 : 1 in Analogie zu der Abfolge der Musik.

8:19 (Szymanski) Also ich glaube, wenn man das historisch betrachtet, war es meines Erachtens vorzüglich Hector Berlioz, der diesen Begriff des Programms ja auch eingeführt hat, wie er eine Sinfonie geschrieben hat: sie ist nicht selbsterklärend, sondern er hat ein Programm, eine Geschichte in dieser Sinfonie erzählt, und er war glaube ich der Allererste, soweit ich weiß, der tatsächlich ein Programm den Leuten erstmal ausgeteilt hat, in dem er gesagt hat: ohne dies Programm könnt ihr die Sinfonie nicht verfolgen…

(Nusser) also die Symphonie fantastique, (Szymanski) genau, um die handelt es sich, (Tewinkel) dies berühmte rosa Faltblatt, das Hector Berlioz damals ausgegeben hat, 1830 … (Szy) das war rosa? (Tew.) ja, offenbar war es rosa, das überliefern die Quellen, – das ist ein Strang, der das Programmheft ins Leben gerufen hat, und ein anderer Strang ist das tatsächlich Abdrucken von geistlichen Texten bei geistlicher Musik, und natürlich haben wir auch als zusätzliche Spur, dass das Programmheft so eine Art Eintrittskarte war, als Eintrittskarte genutzt wurde, aber später im 19. Jahrhundert, da fängt tatsächlich die Hoch-Zeit dessen an, was wir heute als Programmheft kennen. Das beginnt in England und wird dann von den Berliner Philharmonikern nach Deutschland gebracht. In den 1880er Jahren, da sagte man, nach englischer Sitte möchten wir auch die Programmhefte hier einführen, weil wir uns erhoffen, dass die Leute dann mehr vom Konzert haben.

(Szy) Ja, ich glaub, das hat was damit zu tun, dass diese Musik auch immer komplizierter wird, also ich denke auch gerade – wir wollen hier ja nicht über Opernwerke, an Wagners Musikdramen, wo es plötzlich ganz wichtig wird, dass man im voraus die Leitmotive kennt, und dass man genau weiß, was für Leitmotive das sind, und da haben sich bestimmte Gruppen sogar gebildet, die sich zu Hause getroffen haben, und sich diese Leitmotive erstmal am Klavier vorspielen ließen oder gegenseitig vorgespielt haben, um überhaupt mal Wagners Musikdramen mitzuverfolgen. Dann geht es halt so weiter, dann auch so Sinfonische Dichtungen, wo es auch so Leitmotive gibt, die ja auch erstmal vorgestellt werden, ja, und dann heißt es da, das ist erstmal das Leitmotiv von Pelleas, und das ist von Melisande, wenn ich jetzt an Schönberg denke, usw., das MUSS man vorwissen, also wenn man da das Vorwissen nicht hat, ist man aufgeschmissen, dann setzt man sich hin und langweilt sich gepflegt.

10:23 (Nusser?) Na ja, wenn man die Handlung gut verfolgt, und die Bühne für sich gut spricht, dann kann man schon die Leitmotive für sich aufschlüsseln, aber ich stimme ihnen also zu, natürlich, wer wissend hört, hört noch mehr. Aber ich möchte auch sagen, wenn Sie Wagners Leitmotive ansprechen, da zeigt sich natürlich auch die Abgründigkeit von solchen vorbereitenden Schriften, ja, dass also Leute kommen, und die geben ganz hammerhart inhaltsbezogene Etiketten für diese Leitmotive, und die teilen die aus und die hören die vereinigen sich dann im Wissen um die bestimmten Leitmotive, und wie heißen die und es passiert, dass man winzige Teilchen von den Leitmotiven absplittert und dann kommen da wieder Motive raus, und das verselbständigt sich dann lange nach Wagners Tod, wahrscheinlich nicht von ihm tatsächlich erwünscht, und das führt dann zu einer so festen Gruppenbildung, da kann man fast sagen, dass dann diejenigen, die sich nicht gut auskennen mit den Leitmotiven, oder die nicht sofort aha! schreien, wenn dann ein Leitmotiv mit einem andern sich verbindet, dass die dann sich ausgeschlossen vorkommen. Das ist eigentlich die ganze Sache mit der Vorbildung und dem Vorwissen der Konzertgänger und der Konzertgängerinnen in einem Brennglas abgebildet, diese Sache mit Wagners Leitmotiven.

11:33 (Szy) Aber ich glaube, das ist generell das Problem des Genießens! Wenn ich in ein supergutes Restaurant komme und dort Hummer bestelle, und ich bekomme ein Hummer-Besteck, glauben Sie mir, ich fühle mich da auch ausgeschlossen, ich muss natürlich mit Hummer-Besteck umgehen können, um Hummer bestellen zu können, das Problem bei dieser Musik, oder bei der Musik aus dem späten 19. Jahrhundert ist, dass diese Musik in der Tat erklärungsbedürftig ist, und da ist es natürlich so, dass Leute, die es ein bisschen verstehen, dass die dann mitmachen, und andere Leute fühlen sich ausgeschlossen, man dieses Ausgeschlossensein natürlich dann auch irgendwie forcieren, wenn man am Schluss nach einem Konzert – was ich z.B. ganz furchtbar finde – wenn man so rausgeht und gefragt wird, na, wie fandest du das Konzert? das Konzert fand ich sehr schön, und dann sagt irgendjemand, ja, aber die Geigen waren irgendwie heute total verstimmt, usw., und die Leute, die das nicht hören, sagen hups! und ich fand das grade schön jetzt, – merken die alle, dass ich nicht gut höre. Das Problem hat man immer, in solchen … (alle lachen)

12:32 (Uhde) Ich glaube, die Gretchenfrage ist: Ist denn ein klassisches Konzert für uns ein Bildungsereignis, ein ästhetisches Ereignis? Oder ist es vielleicht mehr ein soziales Ereignis? Und wenn ja, was brauchen wir dazu, um das zu erfüllen? Und die Konzertsituation, die Frau Tewinkel beschrieben hat, ist ja genau die, wie sie normalerweise abläuft: die Menschen treffen sich mit ihren Freunden, sie gehen da hin, sie quatschen bis zur letzten Minute, weil das ja schön ist, wenn man etwas gemeinsam mit seinen Freunden machen kann, – die haben doch überhaupt keine Zeit, sich damit tiefergehend auseinanderzusetzen, und, um nochmal auf Wagner zurückzukommen, also, wenn man eine Umfrage machen würde, beim Bayreuther Publikum heutzutage, ich wär da nicht so sicher, wer da wieviel über die Leitmotive weiß, natürlich gibt es da viele Fans, aber auch sehr sehr viele Menschen, die da einfach hingehen, weil sie einfach dahingehen … wollen.

13:17 (Nusser) Jetzt kommt noch dazu, Frau Tewinkel, dass es ja schwer ist, über Musik zu schreiben, und wenn man diese Texte liest, dann hat man oft den Eindruck, die Autoren, das sind ja Musikwissenschaftler, die versuchen sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Also, ich sag mal ein Beispiel: Hebriden-Ouvertüre von Mendelssohn Bartholdy, dann wird von Mendelssohns Reise nach Schottland erzählt. Und wenn Le Sacre du Printemps von Strawinsky gespielt wird, dann wird gerne der Skandal bei der Uraufführung 1913 in Paris beschrieben. Aber bei so einem Haydn-Quartett oder so, da wird’s dann schon schwierig, oder?

13:57 (Tew) ja, das ist ein großes Problem, wie versprachliche ich Musik, wie blumig werde ich, wie technisch werde ich, wie sehr möchte ich für Fachleute schreiben, die das aber vielleicht schon alles wissen, wie sehr möchte ich Laien erreichen, man kann aber natürlich auch nicht die Musik irgendwie verhackstücken zu irgendetwas, – das Programmheft, wie es sich jetzt darstellt, handelt vorbei an dem Konzert als sozialem Handlungsraum. Wenn Herr Uhde gesagt hat, die Leute treffen sich auch im Konzert, dann stimmt das natürlich, manche Leute gehen nur ins Konzert, weil sie sich gern mit jemandem treffen, weil sie bestimmte Aufführende hören wollen, NICHT, weil sie bestimmte Werke hören wollen, und das Programmheft geht meisten vorbei an dieser Art von Wissen über Musik, wenn wir Wissen über Musik begreifen als etwas, was ganz vielschichtig ist. Es ist ja nicht nur das Wissen über die Struktur oder Textur eines musikalischen Werkes, es kann auch ein Aufführungswissen sein, Interpretationswissen, ein Wissen über das, was im Konzert überhaupt stattfindet, zwischen Interpretierenden und dem Publikum, wie verhält es sich mit Zugaben, wann werden überhaupt Zugaben gegeben, wann wird geklatscht, wenn jemand sehr berühmt ist, wann wird geklatscht, weil man Mitleid mit jemand hat, wie überhaupt wird geklatscht, wird bei einer geistlichen Musik geklatscht, wäre es da pietätlos, wenn man klatscht, usw., da sind eigentlich alles Probleme, die zusammenführen, was an Werkverständnis und auch an Rezeptionsverhalten da zusammenwirkt, ja, das ist eine ganz komplizierte Situation, und meistens gehen die Texte im Programmheft an solchen Sachen vorbei, indem sie sich ganz stur mit dem Werk beschäftigen und die Musiker und Musikerinnen begreifen als so eine Art Bildaufhänger, die das Werk einfach irgendwo an der Wand gut aufhängen, sind sie dann nicht. Und das ist schade, das geht eigentlich an einem ganz wichtigen Erleben im Konzert eigentlich vorbei, nämlich dass wir erleben wie andere mit uns von der Bühne aus kommunizieren.

15:36 (Nusser) Herr Szymanski fühlt sich jetzt herausgefordert.

(Szy) Ja, aus meinem grünen … (???) Als erstes, wenn ich mit meinem Kollegen drüber rede, der das Programmheft bei uns koordiniert, wir haben das Problem, oder es ist nicht das Problem, es ist die Erfahrung, dass die Leute vor allem Biographien lesen, also da schreibt man tollste Texte, man denkt sich ein Superbildkonzept aus, (Tew: Ich glaubs sofort!) Bildkonzepte sind auch total wichtig und machen sehr viel Spaß, wir haben das alles, und die Leute setzen sich hin und blättern nach hinten, dort sind die Biographien, und der Witz ist, Muskerbiographien sind wahnsinnig langweilig. (Uhde: Ganz schlimm, ja! Ganz schwieriges Thema!) Weil sie das richtig Interessante überhaupt nicht verraten dürfen. (Tew: Da steht immer, wieviele Preise die schon gewonnen haben!) Dann schreibt man eben die Preise von A bis Z. Dann gibt es aber Musiker, die einfach ziemlich gut darin sind, Preise zu gewinnen, und das sind gar nicht die besten Musiker, naja, und dann schreibt man, oder der Kollege, der die Biographien bei uns macht, der hat meinen größten Respekt und mein vollstes Mitleid, weil es ist wirklich langweilig, Sie müssen dann diese Biographien den Künstlern auch zum Gegenlesen geben, die werden natürlich sagen, nee, die wollen das natürlich ein bisschen anders… Das zweite Problem: Ich bin ein Fan von Werkbeschreibungen. Ich finde dann die Frage, wann ein Stück komponiert wurde oder sowas, ist da Mendelssohn nach Schottland gefahren oder ist er nicht gefahren, hat meines Erachtens, wenn ich ein geniales Streichquartett oder eine geniale Sinfonie, dann brenn ich doch dafür, dieses Stück zu erklären und zuzeigen, warum das Stück so genial ist. Und dann habe ich natürlich das riesengroße Problem, dass ich Trockenschwimmen mache, also dass ich… wenn ich über Malerei schreibe, dann kann ich natürlich ein Bild zeigen, dann kann ich natürlich auch zeigen, auf diesem Bild ist das und das zu sehen, dann kann ich natürlich auch eine Bildanalyse liefern. Aber hier habe ich natürlich das Problem, dass ich versuchen muss, über ein Stück zu schreiben, aber keine Notenbeispiele bringe, weil Notenbeispiele ähnlich wie chemische Formeln total abstoßen, vor allem Leute, die keine Noten kennen, und ich muss natürlich über Beispiele schreiben, die ich nicht bringen kann. Und das ist in der Tat ein großes Problem, aber das ist ein Problem, dafür gibt es bestimmte 1000 Lösungen.

17:35 (Tew?) Ich möchte noch etwas zu den Biographien sagen. Es wäre ja eigentlich die Freiheit der Redaktion, hier auch mal was anders zu machen, also zum Beispiel zu sagen, ich verweigere mich dieser impliziten Vorschrift, dass wir darüber schreiben müssen: wo ist jemand aufgetreten, nennen wir … wir wissen, Säle können auch gemietet werden, und Veranstalter können Dinge manipulieren, es sagt nicht soviel aus, wo jemand aufgetreten ist, es sagt nicht einmal viel aus, mit wem jemand aufgetreten ist, da hat man auch die Freiheit z.B. mit den Künstlern vorab ins Gespräch zu gehen und das z.B. auch in den Erläuterungstext hineinzunehmen, es zwingt einen ja keiner, die Biographien so und so zu schreiben, ich meine auch nicht so sehr die Herkunft, die Ausbildung von den Ausführenden, sondern ich meine eher: wie denken Sie denn über Ihr Werk, was sind denn Ihre schwierigen oder Ihre Lieblingsstellen, aus welchen Gründen haben Sie sich damit auseinandergesetzt, warum haben Sie das überhaupt gewählt, manchmal mögen das sehr banale Gründe sein, aber manchmal sind das auch Dinge, die ganz tief mit der Ausbildung oder der Herkunft verbunden sind, und sowas finde ich eigentlich sehr interessant.

18:35 (Uhd) Zumal die Biographie ja auch einen ganz eigenen Zweck verfolgt, und in der Regel ist es der der Honorarsteigerung, weil die Biographien werden natürlich von den Agenturen herausgegeben, die werden dann immer weiter geschrieben, die bestehen dann oft darauf, dass sie dann gegengelesen werden können, wenn man die abdrucken will. Wir machen das bei unseren Festivals z.B. auch fast gar nicht, wir machen da eher eine Art Glossar von allen Mitwirkenden, die Biographien sind so fünf, sechs Zeilen lang, mit den allerwesentlichsten Sachen, wo kommt jemand her, wie ist er dazu gekommen, und wir haben z.B. bei den Köthener Bachfesttagen etwas gemacht, wir habe im Vorfeld den beteiligten Musiker und Musikerinnen einen Fragebogen geschickt, den konnten sie online ausfüllen, und da haben wir tatsächlich nach persönlichen Bezügen gefragt, wie kam das eigentlich, dass Ihr Euch ganz besonders mit Bach auseinandergesetzt habt, was macht Ihr eigentlich, wenn Ihr keine Musik macht, wie sieht Euer Leben aus, wie würdet Ihr bach in drei Zeilen beschreiben, was ist das für Euch für ein Charakter, – solche Dinge, die sich ganz unmittelbar aus der Persönlichkeit eigentlich ergeben, die unendlich viel interessanter sind in Kombination, wie man sie dann auf der Bühne erlebt, als welche Preise sie gewonnen haben.

19:35 (Szy) Herr Uhde, ich habe eine Frage: Haben Sie eine gute Antwort darauf bekommen? Denn wir haben etwas Ähnliches probiert, wir haben mal unsern Künstlern mal die Fragen gestellt, warum sie dieses Werk gewählt haben, weil wir das für das Jahresprogramm schreiben wollte, also der Künstler hat das und das gewählt, und wir haben alle unsere Künstler angeschrieben und haben ungefähr von hundert Künstlern drei Antworten bekommen, und die Antworten, die waren ungefähr so, wie man ich das so in der Schule vorstellt, also wenn ein strenger Lehrer anfragt.

(Uhde) haben Sie das wirklich persönlich geschrieben oder haben Sie das über die Agenturen gemacht? (Szy) Neinnein, wir haben das … och, das weiß ich gar nicht mehr, wir haben das gemacht, und es war … (Uhd) Das ist nur ein bescheidener Punkt, ich arbeite vorzugsweise mit Künstlern, die ich persönlich kenne und wo ich einen persönlichen Zugang hab. Und ich hab auch schon die Erfahrung gemacht, gerade bei größeren Agenturen, die schicken dann so 2 Seiten Biographien, wenn man irgendwas von den Künstlern will, dann wird das so total abgewiegelt, da kommt man überhaupt nicht ran, es gibt gar keinen direkten Kontakt, auch die Antwort auf diese Frage „warum haben Sie denn dieses Werk gewählt?“ ist natürlich wahnsinnig schwierig, es gibt eigentlich hier Zwänge, die werden halt irgendwo eingeladen, um genau das zu spielen, und deswegen spielen sie es noch dreimal woanders, also: das ist tatsächlich schwierig, zum einen, den richtigen Zugang zu gewinnen, aber auch ganz praktisch, wie erreiche ich überhaupt den Künstler, komme ich an seine Persönlichkeit ran, und das geht eigentlich nur tatsächlich über einen ganz persönlichen, privaten Kontakt.

20:50 ( ) Was konstituierend ist für das Konzerterlebnis, ist diese ganz starke, harsche Trennung zwischen denen, die auf der Bühne sitzen und denen, die im Konzert sitzen und zuhören. Und das ist auch etwas, das beigetragen hat zu manchen Problemen, die wir heute im Konzertleben haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Programmheft und der Erläuterungstext und die Biographien zugeschnitten sind auf die Interessen des Publikums und auf die Marketinginteressen des Künstlers, dann verstärken eigentlich diese Spannung, ja? Ich möchte ein kleines Beispiel nennen. Wenn Musiker auf die Bühne kommen und meinetwegen eine Sinfonie X von einem Komponisten Y spielen, dann haben sie überhaupt nicht das Interesse, meistens auch nicht den Zugang zum Erläuterungstext. Sie kommen aus einer ganz anderen Richtung, sie sind ausübende Musiker, haben das Stück einstudiert, vielleicht schon im Studium, dann in der Probe nochmal, sie sind mehrere Sitzungen durchlaufen, mit dem Dirigenten, usw., so gehen sie auf die Bühne, praktisch vorbereitet, ganz tief in dieser praktischen Musikausbildung drin. Das Publikum hat davon erstmal überhaupt keinen Schimmer, ja, wie kommt dieses Werk wirklich unter den Händen dieses Musikers zustand, das ist kein Thema für das Publikum, für das Publikum zählt meist die Gemachtheit des Werkes und vielleicht noch einzelne Höreindrücke, die es empfangen kann. Ich finde das eigentlich sehr schade, es hindert einen doch niemand, z.B. in den Erläuterungstext auch hineinzunehmen … Gespräche mit Musikern, und ich komme hier auf ein anderes: wenn die Musiker dann mal antworten auf das, was sie zu bestimmten Stücken zu sagen haben, dann ist das wirklich manchmal schockierend naiv, wenn ich das so sagen darf, (Szy: ja, das stimmt!) ohne hier irgendjemand zu nahe zu treten, warum ist das schockierend naiv? – weil diese Trennung zwischen den musikalischen Wissensformen ganz früh einsetzt. Weder beim Publikum wird weiter gebohrt, dass es sich mal ein ganz bisschen einfühlt in die Seite der Ausführenden, noch wird bei den Musikern darauf Wert gelegt, das sie ein gutes Verständnis bekommen von historischen Zusammenhängen. Das ist eigentlich sehr schade (Szy) Aber das ist natürlich wie alles von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt unglaublich meinungsstarke (Tew: Ja!) Künstler, ich denke gerade an eine Patricia Kopatschinskaja, das ist diese Geigerin, die Interpretationen sehr anders anlegt, als das gewöhnlich der Fall ist, und die darüber sehr gern auch spricht. Solche Person interviewt man natürlich auch gerne (Tew: ja!) und da kann man solche Interviews natürlich auch ins Programmheft geben, und das ist dann sehr spannend. Dann kann es sogar so sein, dass ich sage: Mein Gott, das sehe ich nun völlig anders, aber es ist großartig, dass sie es so macht, wie sie es macht, auch wenn ichs furchtbar finde. Das ist ja nun völlig egal dann. Nun, ich muss dazu sagen, ich finde Kopatschinskaja ganz toll, aber man kann das furchtbar finden. Und das ist das Tolle, da sind wirklich Interpretationen, die extrem polarisieren, und das sind Personen, die auch Meinungen haben, und auch meinungsstark sind und auch meinungsfreudig. Also, die sagen auch was Interessantes.

23:28 (Nusser) Die Schwierigkeit mit den Texten im Programmheft ist ja auch, Frau Tewinkel, dass diese Musikwissenschaftler, die dort schreiben, eigentlich gar nicht genau wissen, welches Niveau sie da anlegen sollen, was sie bei den Lesern voraussetzen können, und in den letzetn 10 Jahren ist ja die Tendenz, weniger Fachbegriffe zu benutzen, weil man gar nicht weiß, kennt der Leser eine Terz, kennt er eine Fermate, also man versucht das zu vermeiden, und dann kommt eben dieser blumige Stil dabei heraus, da wird dann das C-Dur-Licht zum Flackern gebracht, oder das Hauptmotiv ist mal sehnsüchtig aufstrebend, dann festlich leuchtend und schließlich impulsiv pochend – das lesen wir ja heute immer noch…

(Szy) Ich bekenne mich schuldig, ich schreibe auch so… (Tew:) aber Herr Szymanski! ich möchte ne Lanze brechen für alle Autorinnen und Autoren unserer Zeit, ich finde, das sind oft sehr sehr gut gemachte Texte, sehr gut redigiert, sehr gut vorbereitet, Riesenfachwissen, das sind wirklich eierlegende Wollmilchsäue, diese Autorinnen und Autoren, die heute über Musik in den Programmheften schreiben, das ist schon ganz schön toll!

24:35 (Nusser) Jetzt ist der Moment gekommen, Herr Szymanski, wo wir mal hinschauen, wie Sie das machen!

(Fortsetzung folgt hier)

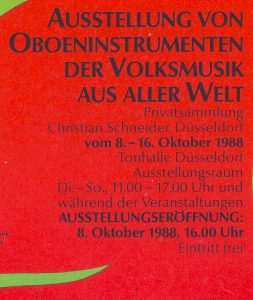

Bericht im WDR-Blatt September 1990

Bericht im WDR-Blatt September 1990 Beispiel einer Programmübersicht, wie sie in unserer „Blütezeit“ monatlich verschickt wurde

Beispiel einer Programmübersicht, wie sie in unserer „Blütezeit“ monatlich verschickt wurde Programmatische Gedanken im Blatt der Kölner Philharmonie 31.10.1992

Programmatische Gedanken im Blatt der Kölner Philharmonie 31.10.1992