Die Missa Noe Noe von Arcadelt

Wenn Sie diesen Titel nicht als Missa Nö…Nö lesen wollen, dann sind Sie hier richtig. (Es durfte gelacht werden!) Ich habe auch gerätselt, was denn – um Gottes und Mariae willen – hier verneint werden sollte. Raten Sie weiter, ich lasse Sie nicht allein. Es gibt noch wichtigere Fragen. Und das fing vor vielen Jahren an, nicht erst hier: (Heinrich Besseler! Ich las es zu Beginn des musikwissenschaftlichen Studiums!)

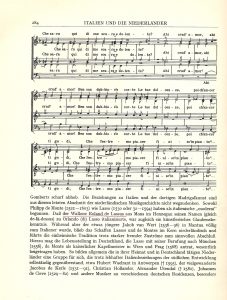

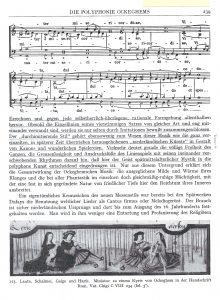

Quelle Heinrich Besseler: Musik des Mittelalters und der Renaissance / Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion Potsdam 1931

Ich kehre gern zu den Wurzeln des Studiums zurück, im Blogbeitrag hatte ich das versäumt:

Und nun stehe ich aufs Neue vor der doch wirklich Alten Musik und bin ratlos? Führt das Booklet weiter? Es fasziniert mich auch rein äußerlich. Aber was finde ich da übers „Noe noe“? Nö, nee, rein gar nix!

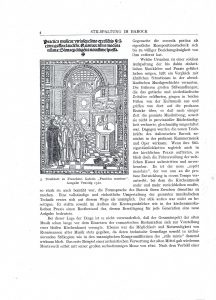

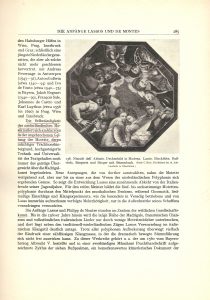

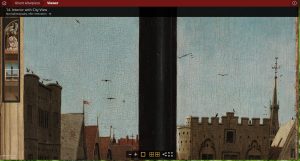

Das Gemälde noch näher betrachten? HIER ! (Wunderbare Vergrößerungstechnik!) Ich will den Hintergrund studieren, warum – diese Flucht nach Ägypten – , ehe ich weiter in die Musik gehe. Sozusagen als Vorgabe, – ZITAT:

Das Gemälde noch näher betrachten? HIER ! (Wunderbare Vergrößerungstechnik!) Ich will den Hintergrund studieren, warum – diese Flucht nach Ägypten – , ehe ich weiter in die Musik gehe. Sozusagen als Vorgabe, – ZITAT:

Overview

All seems calm in the foreground of this picture – Saint Joseph leads a placid (and delightfully hairy) donkey on which the Virgin Mary sits feeding the Christ Child. But look closer and the atmosphere changes. This is a family fleeing a massacre: the Massacre of the Innocents. When King Herod learnt of the birth of a future King of the Jews, he sent his men to kill all infant boys in and around Bethlehem.

In the distance bands of armed men are coming out of the gates of a city. The leading group has already reached a hamlet and started on their terrible task. A house is on fire; in the streets women scream in horror over small corpses or try to snatch their children away from the soldiers. This panel was possibly once part of a huge altarpiece, perhaps painted for export to Spain or Portugal, with a large central image surrounded by smaller scenes of the life of Christ.

In-depth […]

Joseph turns to look anxiously over his shoulder at what they have escaped. In the distance, bands of armed men are coming out of a gates of a city. The leading group has already reached a small hamlet and started on their terrible task. A house is on fire; in the streets women scream in horror over small corpses or try to snatch their children away from the soldiers. The city is meant to be Jerusalem and the village Bethlehem, and this is the Massacre of the Innocents. King Herod, having learnt of the birth of a future King of the Jews, sent his men to kill all boys under two in Bethlehem and the surrounding area – an effort to get rid of this threat to his throne. But Joseph was warned in a dream and escaped with his family into Egypt.

The story is taken from the Gospel of Matthew (2: 13–14), with various apocryphal texts – such as La Vie de Nostre Benoit Sauveur Ihesuscrist, written in around 1400 – adding details. Here, one of the soldiers questions a man who stands by a field of wheat. When the holy family were fleeing they came across a peasant sowing his crops; Christ put his hand into the man’s sack and threw a fistful of seeds. These immediately sprang up as tall and ripe as if the wheat had been growing for a year. When Herod’s soldiers came upon the peasant, they asked him if he had seen a mother and child pass that way; he answered, ‘yes, when I was sowing this wheat’. Perplexed, the soldiers went back to Jerusalem. The same story is told in the background of Patinir’s Landscape with the Rest on the Flight into Egypt.

In the woods on the right a broken statue tumbles from a pedestal. As told in La Vie de Nostre Benoit Sauveur Ihesuscrist, when Christ entered Egypt the ‘idols of the Saracens’ fell to the ground. The monkey in the tree on the right could be an image of fallen man whom Christ has come to save: monkeys were often used in medieval art as a way of showing man at his worst. The dying tree on the right could either be a reference to a prophecy by Ezekiel that was understood as a prediction of Christ’s birth to the Virgin Mary – ‘I have made the dry tree flourish…’ (Ezekiel 17: 24) – or a symbol of the Cross on which Christ would die.

This panel was possibly once part of a huge altarpiece painted by Goossen van der Weyden for export to Spain or Portugal, with a large central image surrounded by smaller scenes of the life of Christ.

Welche Information zur Musik bringt das Booklet?

Gut! Aber über das Info-Material kommt man nur hinaus, wenn man das Wort Parodie-Messe kennt und darüberhinaus, dass da nichts im modernen Sinn parodistisch zu verstehen ist. Abgesehen von der Aussage, dass es sich um eine Messe handelt,“die vollständig auf dem thematischen Material einer bereits existierenden Motette aufgebaut ist“ (frz. mot „Wort“; ital. motto „Spruch“) , die in rein instrumentaler Realisierung auch als Tr. 3 der CD zu hören ist.

Gut! Aber über das Info-Material kommt man nur hinaus, wenn man das Wort Parodie-Messe kennt und darüberhinaus, dass da nichts im modernen Sinn parodistisch zu verstehen ist. Abgesehen von der Aussage, dass es sich um eine Messe handelt,“die vollständig auf dem thematischen Material einer bereits existierenden Motette aufgebaut ist“ (frz. mot „Wort“; ital. motto „Spruch“) , die in rein instrumentaler Realisierung auch als Tr. 3 der CD zu hören ist.

Noch ein Tipp für zwischendurch: wenn Sie vor lauter Chorklang-Hören müde werden : hören Sie zur Erfrischung Tr. 11 Dont vient l’esjouissance / s.a. hier und hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Arcadelt hier

Mouton’s motet is the model for parody masses by Pierre de Manchicourt and Jacques Arcadelt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Parodiemesse hier

Hier fand ich des Rätsels Lösung. Natürlich, alles klar. Noel! Besser gesagt: Noël!! Es weihnachtet sehr, jetzt auch in meinem verstockten Herzen!

https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Noe,_noe_psallite_(Jean_Mouton) hier

Noe, noe, noe, psallite noe.

Hierusalem, gaude et laetare, quia hodie natus est Salvator mundi.

Noe, noe, noe, jacet in praesepio, fulget in caelo.

Noe, noe, noe, attollite portas, principes, vestras,

et elevamini, portae aeternales, et introibit Rex gloriae.

Noe, noe, noe, quis est iste Rex gloriae?

Dominus virtutum, ipse est Rex gloriae. Noe, noe, noe

Noel, noel, noel, sing noel.

Jerusalem, rejoice and be glad, for today is born the Savior of the world.

Noel, noel, noel, he lies in a manger, he shines forth in heaven.

Noel, noel, noel, lift up your gates, O ye princes,

and be lifted up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall enter in.

Noel, noel, noel, who is this King of Glory?

The Lord of hosts, he is the King of Glory. Noel, noel, noel.

- Translation by St Ann choir

Moser: Musikgeschichte JR ab 6.12.1954

Moser: Musikgeschichte JR ab 6.12.1954

Es ist an dieser Stelle vielleicht nicht logisch, aber es reizt mich wieder einmal, in der eigenen Geschichte anzusetzen (60er Jahre), wenn es um die Geschichte im Großen (Musik des Mittelalters) geht, und diese mit Heinrich Besseler, dessen Handbuch der Musikwissenschaft aus dem Besitz meines Vaters stammt und mich in mancher Hinsicht an die Problematik seiner Geschichte erinnert (1931). Damals hat es mich begeistert und mich alles vergessen lassen, was ich vorher bei dem Nazi Hans-Joachim Moser zu lernen versuchte (seit 1954 s.o.), – da ging es sogar immer um eine Musik, deren Klangbild mir unbekannt war. (Entschuldigung für das ungleichmäßige Schriftbild! die Technik ist mir fremd.) Also hinein, zu Heinrich Besseler:

Was mich damals schon an Heinrich Besselers Schreibweise begeisterte, war der Wille, zum Wesentlichen vorzudringen, zum klingenden Kunstwerk, das man aus den Noten zu vernehmen suchen musste. Er spricht über die Formanlage der niederländischen Motette, von der „Folge musikalisch-textlicher Episoden mit gelegentlich einfließenden Wiederholungen und freien Symmetrien“, mit dem Resümee: „die Einheit seiner [Lassos] Werke beruht auf der Kraft der musikalischen Gesamtvision, nicht auf rationaler Planung und Motivarbeit. Den Sinngehalt des Textes zu durchleuchten, ihn gleichsam aus sich selbst heraus Musik werden zu lassen, empfindet man als das eigentliche Ziel der künstlerischen Arbeit.“ (s.o.Seite 288)

So zu schreiben, dazu braucht man Mut, nicht nur Einfühlungsvermögen – man muss auch dazu stehen. So auch, wenn er viele Seiten vorher über Ockeghem und die frühniederländische Musik spricht: wo „gerade die völlige Freiheit des Ganzen, die Grenzenlosigkeit und Ausdrucksfülle des Linienspiels mit seinen ineinander verschwebenden Rhythmen darauf hin [deutet], daß hier der Geist spätmittelalterlicher Mystik in die polyphone Kunst entscheidend eingedrungen ist. Nur aus diesem Untergrund erklärt sich die Gesamtwirkung der Ockeghemschen Musik: die ausgeglichene Milde und Wärme ihres Klanges (….)“ usw. – was wusste man denn in der 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts von dem realen Klang Ockeghems? Man stellte sich ihn intensiv gemäß dem Notenbild vor… (Die oben zitierte „Einführung in die Musikgeschichte“ von Moser enthielt natürlich kein einziges Notenbeispiel. Im Seminar bei Kämper an der Kölner Uni 10 Jahre später wurden zum ersten Mal Platten aufgelegt: Deller Consort!)

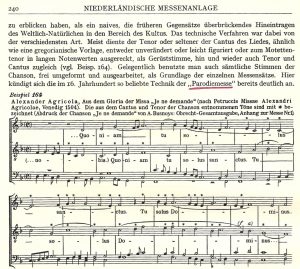

womit wieder beim Thema Parodiemesse sind…

womit wieder beim Thema Parodiemesse sind…

(Fortsetzung folgt)