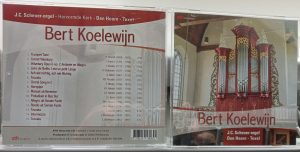

Gottfried von der Goltz, Freiburger Barockorchester, Kristian Bezuidenhout

hier (kaufen bzw. reinhören)

hier (kaufen bzw. reinhören)

Hören und Lesen! Sehr informatives Booklet von Henning Bey:

Wikipedia hier

Wikipedia hier

andere Version „Aer tranquillo“: hier / Oder weiter im Booklettext:

Späte Selbstkritik

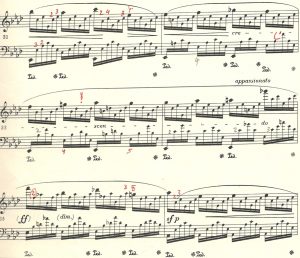

Ich glaube, solange ich denken kann, habe ich ein Vorurteil gegen die klassischen Dreiklangsthemen oder -melodien gehabt. Sie schienen mir zu simpel. Dabei hätte man mir bei ersten Kompositionsversuchen nur plausibel erklären müssen, dass sie eine wichtige Funktion hatten und durch zig Kleinigkeiten Charakter annehmen können. Auch wenn das erste Ziel eines Grunddreiklang – der die unvermeidbare Basis schafft – nur der (oft durch einen Terzvorhalt vestärkte) Wechsel zum zweithäufigsten Dreiklang ist, dem Dominantakkord auf der Quinte. Bei den hier zu betrachtenden Mozartkonzerten ist die Einhaltung der Regel selbstverständlich: K216 G-dur in absteigender Folge g – d – h (+ Wechsel zur Dominante), K218 D-dur auf und ab (mit Wiederholungen) d – fis – a – fis – d, K219 A-dur auf und ab (mit Zwischentönen und Vorhalten) a – cis – e – a – e- cis – a (+ Wechsel zur Dominante). Aber nicht im Traum könnte man diese Themen miteinander verwechseln, auch wenn sie alle drei in derselben Tonart gespielt würden.

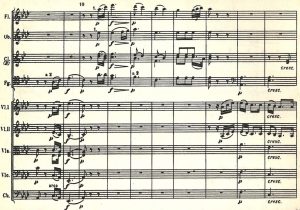

Als Schüler wunderte ich mich, dass selbst Beethoven seine Sinfonien 1 – 4 mit Hauptthemen versieht, die „nur“ die Entfaltung des Grundakkordes demonstrieren: C-dur, D-dur, Es-dur, B-dur; bei der Nr. 5 könnte man bemerken, dass die Anfangstakte im Unklaren lassen, ob der Grundton schon vorkommt oder nicht. Bei Nr. 8 der fallende F-dur-Dreiklang, bei Nr. 9 eindeutig der (nach dem leeren Quintklang) aus der Höhe herabstürzende, fallende D-moll-Dreiklang.

Zugleich habe ich schon als Anfänger bemerkt, dass Mozarts sogenannte Facile-Sonate in wunderbarster und unverwechselbarster Weise Dreiklangsthemen inszeniert, die einem fortwährend bedeutungsvoll durch den Kopf gehen, im langsamen Satz sogar für einzigartige Stimmungswechsel sorgen.

Aber meine Begeisterung vor Jahren, als ich den Höhenunterschied zwischen den Violinkonzerten (1775) und der Sinfonia Concertante für Violine und Bratsche (1779) entdeckte, s.a. hier, sie beruhte ja vor allem auf der Einsicht in eine ungeheuer gewachsene Komplexität, – und wie beginnt nun dieses Konzert? Mit einem gewichtigen Unisono-Es, gefolgt von dem absteigenden Es-dur-Dreiklang, der wie eine Umkehrung der Tutti-Geigen im A-dur-Violinkonzert von einst anmutet.

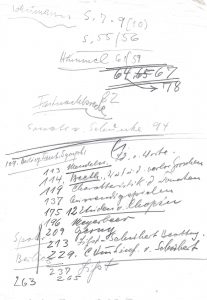

Meine Notizen im Renner-Konzertfführer zeugen natürlich nur vom Lerneifer der Jahre 1954 f , nicht von geheimen Vorbehalten, obwohl mein Favoritstück, an dem ich alles maß, die späte G-moll-Sinfonie war.

Reclams Konzertführer, Hans Renner (1952)

Reclams Konzertführer, Hans Renner (1952)

Mozarts Wiederkehr

Soviel zu meiner frühen Mozart-Geschichte. Man sehe auch in diesem Blog den Hinweis auf Andrew Manze’s Aufnahme (2006) und die 2 zitierten Textseiten hier ! Für meinen Fortschritt in Sachen Mozart (neben der Reifeprüfung 1967 u.a. mit dem A-dur-Konzert) würde ich das Erlebnis der Mozart-Aufnahmen mit dem Collegium Aureum in den 70er Jahren nennen, ganz besonders der Sinfonia Concertante 1979 (mit Franzjosef Maier und Heinz-Otto Graf), dann die Erneuerung im SWR-Radiogespräch mit Tabea Zimmermann (betr. die Neuaufnahmen mit Zehetmair), dann: als das Collegium erstmals ein Konzert mit Andreas Staier gestaltete, der ein atemberaubendes Verständnis für Mozart-Rubato vermittelte, dann die Aufgabe, Texte für das Abegg-Trio zu schreiben, angefangen mit der Aufnahme sämlicher Mozart-Trios (1985).

Neue alte Violinkonzerte 1997 und 2011

Reinhard Goebels Text zu seiner Aufnahme mit allen Violinkonzerten Mozarts

Es ist ein fabelhafter Text, den Reinhard Goebel zu der Doppel-CD mit Mirijam Contzen beigetragen hat. Unbedingt zur Kenntnis nehmen, – es ist das notwendige „Surplus“, das für mich zu einer zeitgemäßen Musik-Veröffentlichung gehört und doch selten genug realisiert wird. Man muss nicht nur ein paar neue Kadenzen entdeckt haben oder einige Nuancen des musikalischen Vortrags in Erinnerung behalten, sondern vertraut geworden sein mit dem Hintergrund einer Klangwelt, die sich eben nicht durch ein pures Hörerlebnis erschließt.

Nie wäre ich durch meine persönliche Geschichte dahin gekommen, – obwohl ich einer doch vielleicht nur ähnlichen Thematik auf einer anderen Ebene wiederbegegne und daher eine unvergessliche Sinn-Korrektur erfahre. Ich denke an meine oben erwähnte, ziemlich kindliche Einschätzung der Dreiklangs-Themen, ohne die ich aber nicht ein so erwachsenes Glück erfahren hätte, wie jetzt bei solchen scheinbar nur historisch korrekten Einordnungen: sehen Sie im Text mit der Seitenzahl 7, wie Goebel, von dem damaligen violintechnischen Horizont ausgehend, zu kompositorischem Neuland kommt. „Zwar könnten wir manchen Themenkopf (…) bei Myslivecek wörtlich vorgeprägt finden – aber diesen zündenden Exordien begegnet man ohnehin überall dort, wo von Anfang an Klarheit über den Inhalt und die Stilhöhe der nachfolgenden Rede zu herrschen habe. / Mozart hat sich im sinfonischen Bereich früh schon von diesen Standard-Anfängen zugunsten individueller Lösungen befreit, aber bei den Violinwerken ist nur die Thematik des Kopfsatzes des A-Dur-Konzerts (usw.) …“ – des weiteren Seite 9, wo er u.a. von der Fortführung der Dreiklangs-Motiven auf jenen Zuwachs kommt, wie er zwischen jedem einzelnen der vorausgegangenen Konzerte feststellbar ist. Schließlich auf jene „Komposition, die in exemplarischer Weise den großen internationalen Geschmack am Übergang zwischen ermüdetem galantem Zeitalter und erahnbarer Klassik trifft.“ Und am Ende schaut Goebel – zu meiner größten Befriedigung – voraus auf die Zeit nach der Paris-Erfahrung 1779, als Mozart „in der grandiosen Sinfonia Concertante KV 364 für Violine und Viola all die »Neuigkeiten« seiner großen Reise“ verband.

So beginnen die Konzerte auch als Aufschein eines Arbeitsprozesses zu leben, der sich von Standard-Anfängen zu individuellen Lösungen befreit.

(Fortsetzung folgt)