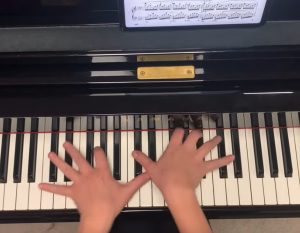

Die Instrumente

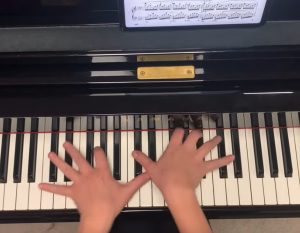

Arme und Beine und deren Ansatz-„Scharniere“, Schultern und Hüfte, Bewegung – auch das Dehnen! – genießen. Und die Finger? In meiner Situation bedeutet die „Harfenetüde“ auch, das Strecken, Spreizen und Anspannen in der Hand wahrzumehmen.

Die Pianistin Danae Dörken in ihrem Tutorial

Die Pianistin Danae Dörken in ihrem Tutorial

Was will ich in dieser Form umschreiben oder benennen? Nur nicht höher einstufen, als es anzusetzen ist, nicht wichtigtuerisch vorbereiten, nicht wie eine Andacht oder Betstunde, nur das Bewusstsein „im Auge behalten“, den Fokus wandern lassen, wenn er wandern will; beobachten, was von selbst geschieht.

Wie der Besen des Zen-Schülers: mit der Tätigkeit des Fegens zusammenwachsen lassen, eins werden, keine Good-Will-Zusatz-Muskeln des Oberkörpers einsetzen, die Banalität der Banane auf dem Frühstückstisch, die mit der Gabel auf dem Teller flüssig geknetet werden kann (nicht mit den Armen, sondern so weit weit möglich vorn, rechts herum und links herum).

Wie komme ich wieder auf Zen? Nur durch alte und erneute Lektüre, hier. Auch durch die ZEIT vom 9. November, die neben dem Schreibtisch liegt und in der ich in Pausen nachlese, was ich vorige Woche unterstrichen habe. Oder in dem dicken Buch, das hinter mir im Regal steht, das von Thomas Metzinger herausgegebene, was ich darin vor Jahrzehnten bemerkenswert fand. Fehl-Alarm bei Ikebana-Ästhetik. Aber es geht nicht um Zen. (Doch! ich komme weiter!)

In der ZEIT verweist er heute auf Karl Friston und hat die Zitationen nachgesehen, zu denen ich jetzt womöglich auch beitrage. Oder? Es geht nicht um mich.

In der ZEIT verweist er heute auf Karl Friston und hat die Zitationen nachgesehen, zu denen ich jetzt womöglich auch beitrage. Oder? Es geht nicht um mich.

Quelle DIE ZEIT 9.November 2023 Seite 58 Thomas Metzinger: „Meditation wird als irgend so ein Schnuller für Erwachsene betrachtet. Es geht aber um Erkenntnis“ (Interview: Johannes Gernert)

Zitate

„Einfach weitermachen, selbst wenn es nur alle drei Wochen mal ein kleines bisschen schön ist. Selbst wenn Sie oft denken: »Das ist doch alles irgendwie scheiße!« Genau in diesen Momenten einfach total stur weitermachen – die schlechten Gefühle anschauen, den Zweifel spüren, bei der Unruhe verweilen.“ [20 Minuten, zweimal täglich.]

„Und man wirft sich hin, und alle Leute gucken. Das kommt davon, wenn man 30 Jahre zweimal täglich ein Bein in so eine Position dreht, nur weil man gedacht hat, die machen das in Indien auch so. Wenn Sie langjährige Meditationslehrer anschauen: Die sitzen oft alle nur noch auf Stühlen.“

„Sie müssen nur sichergehen, dass Sie kerzengerade auf den Sitzhöckern sitzen, nicht anlehnen. Ich habe auch oft im Büro meditiert und in Zügen und Flugzeugen. Man kann auch beim Autofahren meditieren, wenn man es schon ein bisschen gemacht hat.“

„Die Aufmerksamkeit ganz sanft, aber sehr präzise immer wieder in den Moment zurückbringen. Dann loslassen und im Erleben der Bewusstheit selbst verweilen. Nach ein paar Sekunden von neuen Gedanken weggetragen werden. Sich erinnern, zurückkehren in den Moment.“

„Nehmen wir etwa die »Sammlungs-Meditation«: Sie kehren mit der Aufmerksamkeit immer zu Ihrer Atemempfindung zurück. Wenn etwas Ruhe da ist, die »Einsichts-Meditation«: einfach nur die Gedanken beobachten, wie sie entstehen und vergehen. Die richtige Art, wie man die Aufmerksamkeit lenkt, ist: sanft und präzise, mit einer fast zärtlichen Einstellung. Nicht: Ich richte den Laserstrahl meiner Aufmerksamkeit dahin und brenne diese Gedanken weg, Ganz sanft, so anstrengungslos und unperfektionistisch wie möglich. Aber genau!“

„Es geht aber nicht um Eso-Quatsch, um Sterblichkeitsverleugnung und das, was ich in dem neuen Buch »narrative Selbsttäuschung« nenne – dass man sich selbst eine scheinbar sinnvolle, aber im Grund fiktive Lebensgeschichte erzählt.“

„Der Trick besteht sozusagen darin, ganz einfach den Geist sich selbst wahrnehmen zu lassen und nicht an den immer von Neuem entstehenden Inhzalten zu kleben. Auf einem Retreat hat jemand mal gesagt: Als ob Güterzüge durch den Kopf fahren, nie enden wollende Züge. Ketten von Waggons, wie man die als Kinder immer angeguckt hat. Meine Morgenmeditation war auch wieder so, völlig für die Füße.“

„Mir geht es auch nicht anders als den meisten – da kommt kein Erleuchtungs-Giga-Bingo, und alles ist gut. Es ist viel subtiler. Das, was einen beim Meditieren ja oft vollkommen rausreißt, ist soziale Kognition. Sie haben auf der Arbeit eine soziale Position, Sie habe Ihre Familie, und die mentale Simulation dieser sozialen Situation läuft beinahe permanent. Was glauben Sie denn, warum die Leute, die diesen Weg bis ans Ende gehen wollten, warum die Einsiedler geworden sind, also alle sozialen Interaktionen minimiert haben? Oder Mönche und Nonnen. Warum Retreats im Schweigen und möglichst ohne Blickkontakt stattfinden? Es gibt dafür einfach Rahmenbedingungen.“

Vor allem komplett offline?

… … … … …

* * *

Ja!

Die Verwechselbarkeit der Zen-Einstellung zur Natur mit einem sentimentalen Kitschgefühl hatte schon Alan W. Watts (1961) gesehen und die Toleranzgrenze zum Banalen bewusst herausgehoben:

Das Geräusch vom Scheuern / der Bratpfanne vermengt sich / mit dem Quaken der Laubfrösche. (Ryokan)

die Formel Nianfo

die Formel Nianfo

Um noch einmal zu dem Philosophen Byung-Chul Hang zurückzukehren:

Das Haiku „ist nicht nach innen gekehrt. Im wohnt kein ›Tiefsinn‹ inne. Diese Abwesenheit des ›Tiefsinns‹ macht gerade die Tiefe des Haikus aus. Sie korreliert mit der Abwesenheit der seelenhaften Innerlichkeit. Die helle Offenheit, die ungehinderte Weite des Haiku entspringt dem ent-innerlichten, ent-leerten Herzen, der niemandigen Sammlung ohne Innerlichkeit.“ Han (a.a.O. Seite 80f)

Und zurück zu den Übungen am Instrument, am Musikinstrument, dessen Techniken samt und sonders ins Banale führen, in die schiere Wiederholung.

Was ist Satori? die Erleuchtung, – etwa beim Geist des Geigenspiels? Fragwürdig. Siehe Byung-Chul Han Seite 67, wo er es als Gegensatz des Hegelschen Geistes definiert, dessen Grundzug gerade die Innerlichkeit sei.

* * *

Physische Beispiele

Atmen – Liegen – Sitzen – Laufen – (Hängen)

Atmen: die Regel 4 – 7 – 8 = ein – halt – aus / wenn man als dritte Zahl die 11 bekommt, ist plötzlich nicht von Sekunden, sondern von Minuten die Rede und davon wie lange die Atemvorgänge wiederholt werden sollen – das ist für mich falsche Zahlenmagie.

Hängen: beim Rückweg vom Klavier Treppenstufe über dir greifen und „abhängen“! Aber vorsichtig, nur kurz verweilen, mit Zehenkontakt zur Treppe.

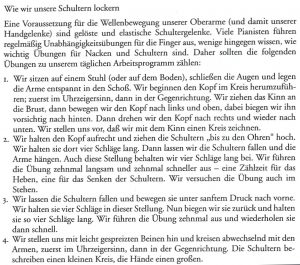

Schulter: z.B. https://www.liebscher-bracht.com/routinen/schulter/# hier Manche Musiker sind auch erfahrene Bewegungstherapeuten (geworden), ich halte allerdings mehr davon, professionelle Physiologen zu befragen, wenn es sich um Probleme des Körpers handelt. Zu der Übung des Kopfkreisens kann man sehr unterschiedliche Meinungen hören. Ich persönlich fand diese hier hilfreich, obwohl sie nicht aus der Physiotherapie, sondern aus der Sporterfahrung stammt. Ich glaube dem großen Klavierpädagogen Seymour Bernstein in dieser Frage eben nur bedingt… obwohl alles richtig ist, was da steht. Rot unterstreichen würde ich die Wörter „vorsichtig“ und „unter sanftem Druck“.

Bernstein: Mit eigenen Händen

Bernstein: Mit eigenen Händen

Mit dem schönen Buch am Klavier aber habe ich das Gefühl, die Übungen halten mich nur auf, als trennten sie mich unnötig von der Musik. Im täglichen Leben wären sie selbstverständlich, ja, denn die Fehler, die man mit Kopf und Schultern macht, stören überall und werden schon im Kleinkindalter „erlernt“: Man zeigte damals, dass man sich richtig Mühe gibt, – nicht dass man erreicht, was man soll, mit geringstmöglichem Aufwand. Als Erwachsener will ich wissen, warum ich in vielem so linkisch geblieben, nein, geworden bin. Durch Mangel an Bewegung. An notwendiger und sinnvoller Bewegung. Mit der Geige in der Hand oder vollends: am Klavier sitzend, will ich Vergeistigung, die angeblich körperlose. Ohne Instrument aber wäre ich ganz und gar Körper, habe ich bis ins Alter den Gebrauch des Körpers zu üben. Auch wenn ich singe und spreche.

Der Irrweg: auf dieses Problem zu stoßen, wenn vor mir nicht das Buch, sondern die Noten der „Harfenetüde“ liegen. Zudem die Imagination einer meisterhaften Video-Vorführung mit mustergültigen Bewegungen: ich sollte nicht die speziellen Probleme – links und rechts eine Traube von Tönen, weitgriffig, schnelle Abfolge und jeweils in Sprünge mündend – mit dem allgemeinen der hochgezogenenen Schultern angesichts einer andauernden Schwierigkeit gleichzeitig zu lösen versuchen. Die Noten wollen klingen, produziert, gehört werden, die angezogenen Schultern arbeiten nur antiproduktiv: als Bremsklotz. Den sollte ich separat kennengelernt haben. Er gehört ins tägliche Leben. Zum Körpersein.

Der Geist erinnert sich allerdings besser an Chopin und sein Verhältnis zu den kleinen, ornamentalen Notenwerten, – in geschriebenen Werken sind sie hart erkämpft. Es kommt auf jedes Pünktchen an, auch wenn es nachher wie beiläufig erscheinen soll.

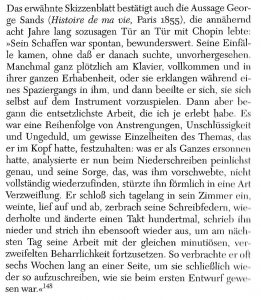

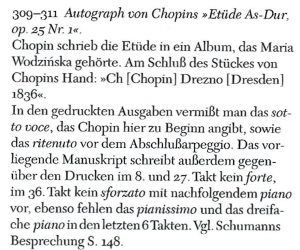

Das Zitat aus George Sands Histoire de ma vie (Paris 1855) stammt aus dem wunderbar reichen und vielseitigen Bildband von Ernst Burger „Frédéric Chopin / Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten“ Hirmer Verlag München 1990 / Die Handschrift der Etüde op.25 Nr.1 ist auf Seite 146 f wiedergegeben und zwar mit folgendem Vermerk:

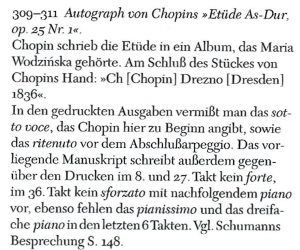

Die Noten gehören in allen Details zum Stoff der Meditation. Und so kann ich die Bemerkung von Ernst Burger nicht ganz unkommentiert lassen. In dem Autograph fehlt mir dies und das, was mir lieb und teuer ist. Vor allem der allererste Ton, ein Auftakt zur Melodie, das es“. Der kritische Kommentar am Ende meiner Paderewski-Ausgabe gibt mir die Lösung, – soviel Zeit muss sein! Ein Ausschnitt nur, bitte beachten Sie den Anfang des Textes und das Ende zu Takt 1.

Erster Takt der Etüde und viele praktische Anregungen zum Hören und Üben dieser Etüde op.26 Nr.1 siehe im Blog-Artikel http://s128739886.online.de/vorsaetze-beim-ueben-der-harfen-etuede/ → hier

Täglich steige ich hinab in den Tiefkeller, wo der Flügel steht, mehr als 45 Stufen vom PC, hinab und hinauf, und nach 45 Jahren merke ich, dass ich die drittletzte Treppe ÜBER mir, das ideale Gerät zum Abhängen, bisher nicht erkannt habe. Die Übungen von Liebscher & Bracht haben mir die Augen und Arme geöffnet. Lächerlich. Auch alle Türen für Streck-Übungen. Und überhaupt das aufrechte Steigen von Stufe zu Stufe, freihändig, ohne zu schwanken.

Das alles geht doch ziemlich ins Lächerliche. So darf es auch sein, warum denn nicht? Byung-Chul Han Seite 34:

Am Treppenabgang Platz und Zeit für Kinderbilder:

DIE ZEIT 13. Juni 2024 Seite 46f Gespräch Thielemann / Levit / Christine Lemke-Matwey

DIE ZEIT 13. Juni 2024 Seite 46f Gespräch Thielemann / Levit / Christine Lemke-Matwey Ob jemand, der Jeremy Eichlers Buch „Echo der Zeit“ gelesen hat, auch eine solche Antwort gelten lassen könnte? Ich habe an meinen Vater gedacht, der im Krieg auch manches geglaubt hat, was die Nazis ihm erzählt hatten. Nach dem Krieg: kein apologetisches Wort von seiner Seite! – Freispruch?

Ob jemand, der Jeremy Eichlers Buch „Echo der Zeit“ gelesen hat, auch eine solche Antwort gelten lassen könnte? Ich habe an meinen Vater gedacht, der im Krieg auch manches geglaubt hat, was die Nazis ihm erzählt hatten. Nach dem Krieg: kein apologetisches Wort von seiner Seite! – Freispruch?