Eine Selbstbefragung

Der leere Stuhl vor dem Flügel ist gut! Im externen Fenster: hier. Und zurück: nur Noten anschauen. Oder den leeren Stuhl.

Seit wann kenne ich die Sonate, ohne sie zu kennen? (Welche Vorurteile? Was hätte ich tun können?) Ich beschreibe das nicht im einzelnen, es ist zu dumm. Das wusste ich auch damals schon, als ich alle Beethoven-Sonaten durchging und auch übte. (Ein ganzes Jahr lang.) Aber diese nicht. Jetzt verstehe ich es, bereit, alles aufs neue zu versuchen.

Den Anstoß gab ein frischer Blick in die Formenlehre von Erwin Ratz, eigentlich durch seine Bemerkungen zu Bach-Fugen ausgelöst. Hatte ich aus den Augen verloren. Aber letztlich lag es am neuen Hören, und zwar genau dieser Aufnahme mit Richter. Und das nach der neuen, ziemlich flüchtigen Ratz-Lektüre, in einer begleitenden (irgendwie schuldbewussten) Reflexion. Vielleicht auch einer erhöhten Wachsamkeit. Gegenüber

- , dem Vorurteil, zu denken: ein programmatischer Titel sei eine Hilfe, „Die Schöne und das Biest“, „La Belle et la Bête“, besser wäre zu denken: „das Schöne und das Hässliche“; denn

- fand ich ja in der Tat den Einsatz des zweiten Themas ausgesprochen hässlich. Die Benennung zwingt aber, über die Notwendigkeit des (scheinbar) Hässlichen nachzudenken.

- macht Richter nicht den Hauch einer Luftpause, zu der ich geneigt hätte, – er stürzt hinein in diese Oktaven-Manie. Da gibt es keine weichherzige Vermittlung, keinen schwergefassten Entschluss. Ich muss mich dazu verhalten.

Am Schluss musste ich es doch erkannt haben! Ein Bass-Ostinato in Triolen, das liebliche Thema verabschiedet sich, entschwindet und lädt sich urplötzlich wieder auf, kumuliert in einer gewaltigen 10-tönigen Himmelserscheinung, dröhnend und vibrierend öffnet sich ein Riesentor – – – und zerfließt, zerfällt alsbald in zwei schemenhaften Gesten: Lebt wohl. War es das? Ich musste es so akzeptieren, wie es auf der Hand lag. Jetzt hätte ich einfach von vorne beginnen müssen! Beethoven hatte doch alles dazu gesagt. Und heute beginne ich von vorn.

10-tönig? Jawohl, der Bass-Ton muss mitgezählt werden.

ZITAT Erwin Ratz:

Quelle Erwin Ratz: Einführung in die musikalische Formenlehre (2.Auflage) Universal Edition Wien 1968

Am meisten habe ich damals (etwa 1984) gelernt von meinem besten Schüler, der aus den Noten meines Vaters spielte, die er sich zusehends durch Überarbeitung aneignete. Er studierte übrigens, seit er besser spielte als ich, in Köln bei Eckart Sellheim. Hier ein Blick auf die neugeschaffene Version der alten Ausgabe von Louis Köhler und Adolf Ruthardt, die um 1910 herauskam. (In der obigen Youtube-Aufnahme ab 4:17 mithörbar.)

Aber dann kamen viele andere Werke, und dieses geriet mehr und mehr in den Hintergrund, selbst im Beethoven-Jahr 2020. Ich bin dem op. 53 (Waldstein-Sonate) und op. 57 (Appassionata) hundertfach wiederbegegnet, nur der dazwischenliegenden Namenlosen niemals mehr. Oder bin ich ihr planvoll ausgewichen? Bis mir der Zufall den blaugebundenen Band von Erwin Ratz wieder in die Hände spielte. Dazu der Rückverweis bei Jürgen Uhde, an den ich mich in Sachen Beethoven als allererste Instanz wende, ohne ihn wüsste ich gar nicht, was eine gute Interpretation vermag.

ZITAT Jürgen Uhde

Die Behandlung dieses Satzes braucht bei Jürgen Uhde 12 Seiten, und keine Zeile ist zuviel. Ich zitiere nur noch den abschließenden Text, weil er in Kürze andeutet, wie Uhde in seinem wunderbaren Werk jeweils – trotz detailreicher Analyse , in der er sich auf Ratz beruft, – den wesentlichen Punkt herausarbeitet, der poetischer Natur ist. Er beschwört ein altes Lied und einen Vers aus Bert Brechts Laotse-Gedicht. Das ist es! Man vergisst es nie, und auch diese Sonate wird nun für immer in der Wunderkammer der Musik gehütet. Nur für besondere Stunden der Konzentration zugänglich.

Die weiteren Zeilen schreibe ich nur zu gerne ab, ich liebe diese Anspielung auf Laotse – ausgerechnet bei Beethoven:

…sondern gerade das unaufdringliche Menuett-Thema. Während es mehr und mehr erblüht, sich geradezu pflanzenhaft entwickelt, erstarkt, nimmt der Kontrastteil immer mehr ab, bis er, in der Coda, dem Menuett-Thema buchstäblich »zu Füßen liegt«. Wir denken hier an Bert Brechts Gedichtzeile: »Du verstehst, das Harte unterliegt!«.

Wie könnte es weitergehen?

Es könnte nicht schaden, Igot Levit zu hören, der das Thema Beethoven im Lockdown durchgezogen hat. Mit allerhand Publicity, die für Überdruss gesorgt hat.

Zwischenfrage „Werden hier nicht Gegensätze miteinander versöhnt?“ Gezähmt? Oder zu Bewusstsein gebracht.

Verweis auf Erwin Ratz.

https://www.br.de/mediathek/podcast/igor-levits-klavierpodcast-32-x-beethoven/alle/826

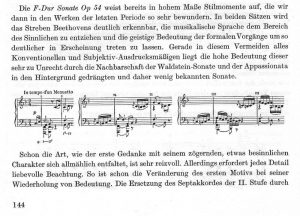

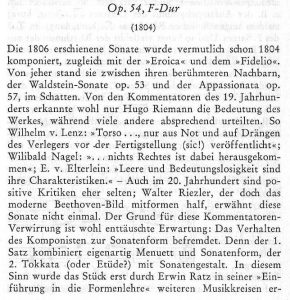

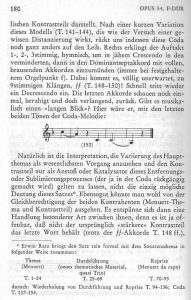

bzw. Hier Folge 22 – es lohnt sich. 32 Minuten Und dort kommen wir dann auch zum zweiten, letzten Satz. Sehr gute verbale (und in Kurzausschnitten pianistische) Charakteristik. Woher hat er das? Aus sich selbst…, kann gut sein, ich wusste nicht, dass der Pianist unter innerem Druck auch so formulieren kann, es klang – bei Aspekte oder auch bei seinem frühen Konzert in Solingen mit den drei letzten Sonaten – auch immer etwas bildungsmäßig aufgesetzt, allzu sendungsbewusst, mit zu wenig Inhalt. Am Klavier findet er das richtige Maß an Inhalt, zudem in Wechselwirkung mit diesem Freund und Helfer Anselm Cybinski. Oder er hat einiges gelesen, er erwähnt Joachim Kaiser. Und gerade diesen habe ich aus seiner späten Zeit negativ in Erinnerung, wie er mit Thielemann über dessen Gesamtaufnahme der Beethoven-Sinfonien spricht, beide offenbar unvorbereitet und erschreckend niveaulos. Das Buch über Beethovens Klaviersonaten (1979) lohnt nach wie vor: eine Fundgrube treffender Einsichten und Formulierungen. Im Falle des zweiten Satzes aus op.54 die Beziehung zu Scarlatti. Die Erinnerung an Backhaus, der den Satz als „wirbelnd konzertantes Tarantella-Stück“ auffasst. „Es wirkt dann tatsächlich wie eine nochmals ausgesponnene Durchführung des Kopfsatzes der Waldstein-Sonate, zumal eine Synkopenstelle der Waldstein-Sonate (…) hier auch geradezu auschweifend vor- und durchgeführt wird.“ (Seite 391f)

Es ist keine schlechte Idee, anhand der vom BR angebotenen Gesamtfolge von Podcasts sich planmäßig mit allen Sonaten zu befassen. Gerade jetzt, im zweiten Corona-Jahr, nachdem der Hype des Beethoven-Jahres nicht so glatt und gigantisch gelaufen ist, wie er geplant war. Man kann nicht oft genug wiederholen: Es ist nie zu spät! Man kann sich auch gegen den eigenen Widerstand hinreißen lassen zu Aktivitäten, die unglaublich und auch nicht ganz glaubwürdig im trendigsten Trend der Zeit liegen, im Mainstream aller Mainstreams. Es ist für einen guten Zweck …. nicht wahr?

Erschrecken Sie nicht – schauen Sie nur hinein, wie es wirkt: HIER. ( 32x Beethoven – Der Klavierpodcast mit Igor Levit ) Oder zunächst nur der Lesestoff: hier oder hier.

Ehrlich: als ich diesen Blogartikel begann, hatte ich nicht die Absicht, für einen Klavierpodcast Werbung zu machen. Aber jetzt ist eine unaufhaltsame Begeisterung entstanden, das Projekt einige Monate als Leitfaden zu verwenden. Beethoven ist Grund genug. Wie damals in den Jahren 1988/89, als das Alban-Berg-Quartett alle Streichquartette in Köln spielte. Davon zehrt man den Rest des Lebens, auch wenn man später noch bedeutendere Aufführungen erlebt hat.

Und wer schrieb den programmatischen Essay des Programmbüchleins? Natürlich:

Nachspiel einer Selbstbefragung

Vorsicht, Analytiker!

Gewiss, es lohnt sich auch heute noch Kaisers bilderreiche und wortmächtige Beschreibungen zu lesen, andererseits nimmt er von vornherein eine sehr hohe Position ein und schlägt sich mit den Problemen gar nicht erst herum, die unsereinem zu schaffen machen.

Und dann lese ich einen umfangreichen Zeitungsausschnitt, den ich zur Erinnerung in das Buch gelegt habe. Die Abrechnung eines Autors, der noch viel höher sitzt oder saß, geschrieben für die ZEIT im November 1975.

Also: auf derart hohen Stühlen sitzt man niemals sicher. Für die Selbstbefragung genügt ein Höckerchen.

Sehr nützlich also auch für mich:

Der Podcast von Igor Levit mit seinen Problemen (auf hohem Niveau), seine Verspieler, sein Jammern über die Wiederholung des größten Teils, wenn man die Schwierigkeiten gerade hinter sich hat. Seltsamerweise hat mich genau das zum hartnäckigen Langsamüben des allerersten kleinen Formabschnitts gebracht. Der Gedanke an Bach, an toccatenähnliche Stücke, z.B. an die einzige zweistimmige Fuge des Wohltemperierten Klaviers I (in e-moll), vertrackt auch sie, ein verrückter Unisono-Takt als grobe Gliederung,

die Andersartigkeit bei Beethoven, das „Thema mit seinem eigentümlichen Widerhaken am Ende“ (Uhde), die Vorschrift „dolce“. Ich staune (ärgere mich nicht), dass es drei Tage dauert, ehe ich davon reden kann, dass ich ihn – noch nicht zufriedenstellend – gelernt habe, obwohl ich nie gesagt hätte, er sei schwer. Man darf das auf keinen Fall zu früh ins Tempo bringen wollen. Zeitlupe, bürokratenhaft Takt für Takt und das Ineinandergreifen der Hände „aktenkundig“ machen. Es ist gar nicht formelhaft, es ist vertrackt ausgedacht. Zwischendurch Uhde lesen:

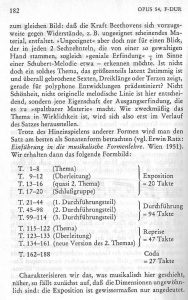

Und es ist schön! Für mich, sobald es auf die Modulation zugeht und überhaupt die neue Formel ab Takt 9. Schön aber auch Uhdes Formulierung,“dass die Kraft Beethovens sich vorzugsweise gegen Widerstände, z.B. ungeeignetes Material, entfaltet.“ Ihm selbst können diese Formeln auch nicht in der Hand gelegen haben.

Noch ein wichtiger Hinweis

In die Reihe der Beethovenforscher, die gerade diese Sonate besonders herausgehoben haben, gehört unbedingt Hans-Joachim Hinrichsen:

In dieser Trias, die Bedethovens zwei wohl berühmteste Klaviersonaten enthält, ist die kleine F-dur-Sonate op.54 von geradezu skandalöser Unbekanntneit. Dabei ist gerade sie es, die das pathetische Gewicht der beiden benachbarten Monolithen in eine ästhetische Schwebe bringt. Sie wurde selten zureichend ernst genommen und ist doch, wie immer einmal wieder gesagt worden ist, eine der tiefsinnigsten Sonaten überhaupt. Gerade diese Spannung macht sie schwierig.

Quelle Hans-Joachim Hinrichsen: BEETHOVEN Musik für eine neue Zeit. / Bärenreiter Metzler Kassel und Berlin 2020 / Seite 219 – weiterlesen!

ERINNERUNG: schon einmal – HIER