Improvisationen zur aktuellen Krise

von Jan Reichow (Langfassung des hier zuerst veröffentlichten Essays)

Motive, Motivationen

1 zu wenig Nachfrage

2 nur für die Elite

3 das Konzert zuhaus

4 Paradiesvögel

5 notwendige Bildung

6 schwache Philosophie

7 Vermittlung durch gute Worte

8 Licht aus Osten und Präsenz

9 Surplus statt Überfluss

10 einige Ideen für gelungenes Surplus

X Ausklang: Wachwerden

24.02.2024 JR (angesichts schlimmerer Krisen)

* * *

Was ist los? „Richard Wagner brummt nicht mehr“, lese ich, und: „weshalb den Bayreuther Festspielen schwierige Zeiten bevorstehen“ (RP, 5.1.24) und dann: „Spender ziehen sich zurück, die Politik mahnt Visionen an“. Wie? Ausgerechnet die Politik, – galt denn nicht gerade der Mythos außerhalb von Politik als Garant einer visionären Kraft. Exklusiv für alle, die Ohren hatten zu hören, gerade auch jenseits der engeren Musikzirkel. Anders gesagt: man hatte erlernt, „die Festspiele als Inbegriff des Elitären (…), der geschlossenen Gesellschaft“ zu sehen, und paradoxerweise sorgte das auch weit draußen für ein zugkräftiges Image. Das Volk schaute auf.

Niemand hatte so wie Wagner mit den Mitteln der Musik außermusikalische Sehnsüchte bedient. Ohne sie zu analysieren. Ohne sie als Illusion zu entlarven. Erlösung dem Erlöser und nun für alle! Sobald man begann, Bayreuth durch moderne Regie-Dialektik zu entmythologisieren, hieß das für die Welt: Aus der Traum! Viel zu spitzfindig. Für wessen Bedarf? Wir brauchen doch die Affirmation der Nibelungentuben.

Beides zugleich geht nicht. Oder? Wird man im Zeitalter der Kirchenaustritte etwa auch dazu übergehen, Bach-Passionen ironisch aufzuführen?

Man verweist auf das fatale Corona-Jahr, das die Publikumsfrequenz halbiert und neue Gewohnheiten geschaffen habe. Die Kultur stehe auf dem Prüfstand. Nicht der Computer und das Handy und die digitale Bequemlichkeit, – wir selbst. Wir müssen neu durchdenken, was wir wirklich brauchen und was verzichtbar ist. Beziehungsweise, was uns nicht fehlen wird.

1

Das klingt viel einfacher als es ist. Corona hat nur ins Bewusstsein gehoben, wonach wir jetzt nicht mehr wie früher realiter verlangen. Zugleich haben sich noch mehr online-(Aus-)Wege aufgetan.

Was bedeutet es denn, wenn Musik – ideenreich angeboten – überall abrufbar ist, jederzeit für alle verfügbar? Der Einstieg und die Verweildauer wären entscheidend. Vielleicht ist es nur die Pop-Mentalität, die immer alles will, und das sofort. (Notfalls nach einem kurzen Intro.)

Aber auch auf der „seriösen“ Seite gilt: Das Klick-Publikum ist fluide, ich kann risikofrei abbrechen und wieder einsteigen. Ob wir wollen oder nicht, – wir lernen: es ist kein Hauptanliegen mehr, die Kontinuität des zeitlich umgrenzten Klang-Ereignisses zu sichern. Auch hier äußert sich die Mentalität der Wegwerfgesellschaft, man kann jederzeit austauschen, wieder neu ansetzen, warten bis es passt, und reklamieren, wenn die Wirkung ausbleibt. Die Kostbarkeit des „echten“ Erlebnisses ist kein schützenswertes Gut mehr, – aber sind wir denn bereit, es überhaupt als solches wahrzunehmen?

Warum spricht man von einem „Klassismus“-Problem? Nach Klassik (in doppelter Bedeutung) und Klassizismus (mit pejorativem Beigeschmack) nur eine andere unglückliche Wortwahl.

In diesem Sinn argumentierte vor fast 25 Jahren ein Buch, das scheinbar auf eine unerhörte Fülle antwortete: „Soviel Musik war nie“ von Klaus Peter Richter. Am Schluss mündete es in ein Lamento, das vielleicht zugleicht jegliche Diskussion über die Zukunft dieser Analyse unterminiert hat: Es sah „Historische Wahrheitssuche als Marktdynamik“, „Weltkultur als Vitalspritze“, und die „Karriere des Entertainment“, was am Ende nur bedeutete: „U“ schlägt „E“. Und was wird aus dem Projekt der Moderne? „Die Tonwelten der Avantgarde“, falls überhaupt beachtet, „haben den Fluchtbewegungen in Historismus, Universalismus und Popmusik, dem Eskapismus der Vermarktung und Vervielfältigung wenig Eigenes entgegengesetzt: Sie treffen den Menschen nicht mehr.“ (S.211) Der Buchweisheit letzter Schluss: „Die Musik hat keine Wahl. Sie muss mitspielen im neuen Szenario.“ Und dann fast flehentlich:

„In dieser Metamorphose jenen musikalischen Sinn zu bewahren, durch den sich der Mensch als Seelenwesen definiert, darauf wird es ankommen. Sonst wird womöglich die Fülle zum Verdikt: So wenig Musik war nie.“ (S.226 a.a.O. Schluss)

Ein erfahrener Orchestermusiker, den ich dazu befragte, schüttelte den Kopf zu dem Ausdruck „Mensch als Seelenwesen“ und entgegnete etwas spitz: „Wir sprechen nicht von so kostbaren Wesen, sondern vom zahlenden Publikum. Es gibt nicht zu wenig Leute, es gibt zuviel Musik. Das Angebot ist viel höher als die Nachfrage!“

Andererseits steht fest: „Kammermusik“ muss keine Halle füllen. Es mindert ihren Wert nicht, wenn wirklich nur eine Minderheit angesprochen wird. Im Gegenteil: sie gedeiht in einer Sphäre der Privatheit, in Wohnzimmer, Salon, kleinem Festsaal, – nennen wir es „Nische“. Dort wo man auch Fachgespräche unter Freunden führt, wenn die Instrumente beiseitegelegt sind; wo der Solo-Pianist aufsteht, sich unter die Leute mischt. Musik, die nicht der wogenden und bewegten Menge bedarf, sondern vieler versammelter Einzelner. Und nehmen wir ruhig auch die Kneipen dazu, den Pub, den Jazzclub, selbst die Hotel-Bar mit dem Mann am Klimperkasten, sprechen wir von „Szene“, „Kleinkunst“, Folk, Jazz, Blues, Evergreens, kurz: Musik, die zur Not auch im Hintergrund oder zum Schwoofen funktioniert.

Wobei vermerkt sei, dass auch die gemütliche Eckkneipe („raus aus der Welt“ und doch drin) unter Besucherschwund leidet, – vielleicht sind es die Kosten? Oder das Rauchverbot? Ich erinnere mich an ein Refugium, über dessen Eingang der Werbespruch stand: „Runter vom Sofa, rein in die Mausefalle!“ (So hieß der Laden.) Drinnen lief permanent Musik, man war damit aber gar nicht mehr „aus der Welt“, der Raucherclub stand vor der Tür, in wechselnder Besetzung. Es sah gesellig aus, nur war die Kneipe bald pleite. Und aus die Maus.

Aber: Kann man etwa irgendeine Musik ad acta legen, mit dem Argument, sie repräsentiere bloß eine Nische des öffentlichen Musiklebens? Sollen wir abstimmen lassen, und ihr erst wie einer Partei ab 5 % Stimmenanteil Aufmerksamkeit oder gar Förderung zubilligen?

Der kürzlich verstorbene SWR-Moderator Tom Schroeder hat sich zeitlebens für den Blues eingesetzt, der anderen längst nicht mehr zeitgemäß dünkte, gerade gut genug als Nischenfüller, was ihn nicht im geringsten beeindruckte:

„Es ist eine Nische wie beispielsweise die Musik von Helene Fischer … oder die Musik von Beethoven … oder die Musik von den Rolling Stones – ich geh davon aus, dass wir alle miteinander viele Nischen haben mit unterschiedlich großen Anhängergruppen!“

Recht hat er, oft sind es Einzel-Initiativen, die im Schneeball-System lokale Traditionen bedeutend machen, z.B. „sein“ Lahnstein-Festival.

2

Natürlich kann man es nicht bei dieser Argumentation bewenden lassen, man denkt durchaus in bescheidenen Größenordnungen, aber die Bezahlbarkeit sollte gewährleistet sein, und es müssen einfach mehr Leute im Saale sitzen als auf der Bühne. Ob 300 oder 2000 macht für die Gemeinschaft Künstler/in + Publikum kaum einen Unterschied.

Nach Ansicht des Cellisten und Intendanten Jan Vogler braucht die Klassikbranche allerdings ein viel engeres Verhältnis zum Publikum. „Die Klassik ruht noch zu sehr in sich selbst und muss sich bewegen“, sagte der 58-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. In anderen Sparten sei die Musiker-Fan-Beziehung völlig normal, in der klassischen Musik fehle sie häufig.

Man spricht aber auch speziell vom E-Musik-Problem, wahrscheinlich weil man mit ihr keine Stadien füllt, füllen will, nach dem Vorbild der Großnischen-Hauptfigur Helene Fischer, in Erinnerung an die ehedem durchaus raumfüllenden drei Tenöre, oder an die auf Pop-Format getrimmten Klassik-Highlight-Folgen à la Waldbühne Berlin.

Also: um welche Sparte von E-Musik geht es? Und um welche Darbietung – und wo? Im Saal oder in den Medien? Mir ging ein Licht auf, als mein WDR-Kollege aus der Alten Musik von dem Erfolg der King’s Singer in jedem ihrer Konzerte erzählte (ich hatte es im Saal der Musikhochschule Köln miterlebt) und dann hinzufügte: Merkwürdig, dass die Radio-Sendungen ohne jedes Echo bleiben. Wahrscheinlich ist unabdingbar, die Personen zu sehen, die Gesichter der Sänger, die Mimik jedes Einzelnen mitzulesen.

Das klassische Image der Musik bleibt (zu) streng, wenn man die Interpreten nicht sieht, auch wenn man hier und da das Publikum lachen hört. Es könnte das Lachen der Insider sein, die mich ausschließen.

Das Klassismus-Problem ist ein Klassenproblem.

Nun genügt es aber nicht, den Bedeutungsverlust der Musik in der Medienwelt hinzunehmen (oder zu beklagen), als sei er bedeutungslos für das Konzertleben. Wer die Mahler-Sinfonie oder die Johannes-Passion im Fernsehen erlebt, glaubt vielleicht dem Erlebnis ausreichend beizuwohnen. Von Konzertabstinenzlern hört man oft: „Gut, dass es Arte gibt“! Es kann tatsächlich sein, dass es als ausreichend empfunden wird, weil genügend Erinnerungen an echte Aufführungen einer Passion aufgerufen werden. Das wirkt nach, auch über TV. (Zur ungefähren Relation: ZDF 16%, Arte 1,5%).

3

Es ist aber auch die Stunde der Wahrheit, – unleugbar ist da ja noch das andere große Plus, das zweischneidige: man kann die eigene Zeit in genauer Dosierung einem bestimmten Programmplatz zumessen. Man spart die Mühe der Hin- und Rückreise, kann liegen oder sitzen, im Zimmer auf- und abgehen, etwas aus dem Kühlschrank holen, man kann in der Programmzeitung blättern, aus dem Handy zusätzliche Infos über das Werk suchen, vielleicht ganz schnell die Mails und Whatsapps checken. Ein Telefonanruf lässt sich nicht ignorieren, er könnte wichtig sein. Ich muss aufs Klo, – in der Philharmonie hätte ichs vorher erledigt. Die Ablenkungen sind vielfältig, und in aller Gemütlichkeit ist der Augenblick nicht fern, wo es heißt: mir ist langweilig. Ich drücke wenigstens den Aufnahmeknopf, schneide den Rest mit, und alles ist vergessen.

Wir stehen allenthalben vor den vielfältigen Relikten einer hochdifferenzierten Musikkultur, können uns jederzeit vorgaukeln, wir seien von ihr eingehüllt, in ungestörtem Kontakt zu allen Enklaven des Lebens und spüren zugleich, wie sie sich auflösen und in der federleichten (fingerfertigen) Abrufbarkeit dahindämmern, sich unserer Wahrnehmung entziehen und eine täuschende Kulisse zurücklassen, absolut beherrschbar und alles beherrschend. Zimmerlautstärke ist ein dehnbarer Begriff, die rabiateste Musik stört nicht mehr. Das kann ich in meinen vier Wänden verlangen, allerdings: wir selbst verändern uns und nicht gerade zu unserem Vorteil. Denn unsere Neugier ist nicht unbedingt größer als das Verlangen nach Bequemlichkeit, die Vielfalt, die Bandbreite reduziert sich still und heimlich.

Möglicherweise regt sich eine Spur schlechten Gewissens, und dessen Einspruch beschäftigt uns unterschwellig: ist es überhaupt nötig, nach wie vor auf Realpräsenz zu bestehen, wenn ich das klangliche Endprodukt jederzeit greifbar im privaten Raum, im Handy, in meinen Kopfhörern habe?

Im Konzert hatte ich doch ein Umfeld, das mich, auf ein Erlebnis fixiert, in Spannung hielt (vielleicht auch ernüchterte), einen Programmtext (den man ignoriert, aber hinterher konsultiert, falls das Konzert nachwirkt). Und in alten Zeiten hatte man die LP, die das Unwiederholbare konservierte. Sie bot dank der Größe des Albums den Anreiz, es in die Hand zu nehmen, sinnend zu betrachten, selber aktiv zu werden, zu lesen, wenn der Text attraktiv genug war. Die CDs führten diesen Brauch noch ein Jahrzehnt und länger weiter, zu Zeiten des Alban-Berg-Quartetts erwarb ich pro Saison alle neuen Tonträger, sie winkten nach den Konzerten aus den Vitrinen. Viele Kunden brauchten wie ich das physische Symbol des Geistigen, das Haptische. Selbst die Vinyl-Schallplatte kam zurück, auch äußerlich, visuell ein Kunstprodukt, sie wurde zum Ausweis elitärer Kennerschaft.

Heute aber – außerhalb der Philharmonien, der langen und engen Sitzreihen, der Zirkel, der Kreise, der Nischen – da gibt es die Menge der himmlischen Heerscharen, die rein digital bewaffnet sind, die Masse der Konsumenten, die mit Kopfhörern und 3D-Brillen (ausgerechnet Bayreuth geht hier „mit der Zeit“) ausgestattet sind und die sich mit Künstlicher Intelligenz auskennen, jegliche Kunst für machbar halten, oder was das gleiche bedeutet: für virtuell darstellbar.

Alles ist sinnlich greifbar, was ehedem gefesselt war an reale Präsenz und ortsgebundene Konzerte. Oder: scheint es nur so, ist es die perfekte Simulation?

4

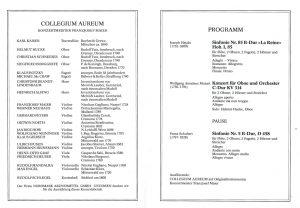

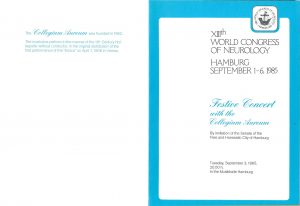

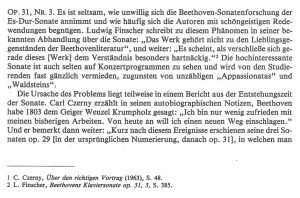

In den 80er Jahren waren die Entdeckungsreisen von Nikolaus Harnoncourt und Franzjosef Maier u.a. ins barocke Neuland der Alten Musik noch längst nicht beendet, – es ging weiter mit Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert -, da rumorte es schon in der jungen Generation. Nicht nur der radikale Ansatz der Kuijken-Brüder brachte fruchtbare Irritationen, die den immer wieder aufflammenden Vorwurf eines musealen Historismus noch einmal ad absurdum führten, auch der britische Geiger Nigel Kennedy erregte die Gemüter nicht nur durch Punkfrisur und Showelemente. Er hatte begonnen mit Elgar, Bruch und Sibelius, aber erst die respektlose Präsentation der „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi wirbelte soviel Staub auf, dass sie zum meistverkauften Klassik-Album der Jahrzehnte vor 2000 wurde. Vorbei waren die Zeiten, in denen Alte Musik gleichbedeutend war mit Langeweile und Laienkunst, es musste mehr passieren, als in den Noten zu sehen ist, dies wiederum auf ganz andere Weise bei Reinhard Goebel, dem ruhelosen Geist unter den Maier-Schülern: er studierte sämtliche erreichbaren Quellen und mischte ein stupendes Wissen mit künstlerisch-praktischer Phantasie, vor allem auch mit brisanten Tempovorstellungen, das dritte Brandenburgische – unerhört! Weltrekord! Maßstabsetzend seine Telemannsche „Wassermusik“ (1984), unvergesslich seine Lamento-CD mit Magdalena Kožená (2005). Und so weiter. Als Nachfolger von Harnoncourt ins Salzburg wurde er ein einflussreicher Lehrer und sein Stimme wurde weithin beachtet, auch als er 2016 seinen Überdruss an der Situation zum Ausdruck brachte. Sein Wort von der „Paradiesvogelscheiße“ machte die Runde. Im Magazin „das Orchester“ (1/2017) las man schon bald darauf die Titelzeile „Alte Musik – Spezialisten in der Sackgasse?“, Fragezeichen, wohlgemerkt, es gab noch keine Corona-Krise, man konnte im Editorial gleich hinzufügen, dass die Alte Musik „in Form der historisch informierten Aufführungspraxis so überaus lebendig daherkommt“. Und im Heft heißt es, ihre Erfolge seien „oftmals beneidenswert, künstlerisch innovativ, gejubelt, gefeiert und auch finanziell ertragreich, da insbesondere der Tonträgermarkt im Segment Barockmusik und Alte Musik für die althergebrachte Compact Disc nach wie vor gute Verkaufszahlen hergibt“. Über mangelndes Publikumsinteresse gibt es nichts zu klagen, der Aufreger kommt also aus den eigenen Reihen, von ganz oben. Besonders wenn er sich über das „Weiterdudeln“ mokiert.

Und auch Gottfried von der Goltz vom Freiburger Barockorchester ist in Alter Musik kein unbeschriebenes Blatt, wenn er entgegnet: „Es gab in der 1970er Jahren keinen größeren Paradiesvogel als Reinhard Goebel“, solche gebe es auch heute wieder, er nennt Patricia Kopatschinskaja, zum Beispiel mit den Rumänischen Volkstänzen, wo „quasi kein Ton mit dem Bartók’schen Notentext übereinstimmt, aber es so durchdrungen ist von einem künstlerischen Gespür und Empfinden. Für mich ist das genauso wohltuend abseits vom Mainstream, wie Reinhard Goebel es damals war.“

Ganz im Gegenteil, würde ich sagen, es ist zum Fremdschämen, ein Imitat dessen, was man früher „zigeunerisch“ nannte, und selbst wo es fein dosiert angebracht scheint, in Bartóks „Contrasts“, in Ravels Sonate („Blues“) oder in der Einleitung zu „Tzigane“, wird es ins Unerträgliche übertrieben. Eine wenig angenehme Show. Da mag man auch andere Argumente nicht ernstnehmen: „Denkt doch bitte an die Aufnahme mit den Heinichen-Konzerten; das war doch wirklich erfrischende Paradiesvogel-Scheiße.“ Antwort: „Wie, erfrischende Scheiße? Ich finde es [ist] grandiose Musik.“ – „Aber muss man deswegen eine Doppel-CD machen mit diesen Konzerten, die alle sehr ähnlich klingen?“

Auch da kann man anderer Meinung sein und z.B. die Doppel-CD eben nicht wie ein pausenloses Konzert hören. Um Gottes willen. Ich bin besonders dankbar für das Vivace ganz zu Anfang, das sich an den dritten Satz des ersten Brandenburgischen anlehnt (oder umgekehrt), wenn ich zwischendurch Goebels Booklet-Bemerkungen zur Funktion des Jagdwesens in Moritzburg lesen kann. Soll er doch heute räsonieren über das besinnungslose „Weiterdudeln“ auf dem Podium!

Zweischneidig ist jedenfalls das darauf bezogene Statement von Petra Müllejans, zumal wenn sie auf die eigenen Zweifel anspielt: „… und trotzdem bin ich froh, wenn ich dann einfach ‚weiterdudle‘, weil ich so gerne Geige spiele und dankbar bin, dass mein Körper mir das noch gestattet. Da kann man natürlich auch viel Pech haben. Solange ich es gerne und leidenschaftlich tue und es jemanden gibt, der mir gerne zuhört, werde ich das auch weiter machen.“ Und ein Kollege sagt: „Ich stimme dir zu, dass das Publikum auch ein sehr wichtiger Faktor ist. Man kann nicht behaupten, dass es uns wegbleibt.“

Gewiss, das Publikum. Es bleibt erst weg, vielleicht, nach dem Corona-Jahr. Es hat sich zuviel mit den Medien zuhaus beschäftigt, und der Nachwuchs ist ohnehin längst mit Pop zufrieden, es sei denn, die Eltern haben privat investiert in Instrumentalunterricht.

5

Wenn man in die Feuilletons schaut, ist tatsächlich nicht die Alte Musik nach all den unleugbaren, ja spektakulären Erfolgen plötzlich zum Problem geworden, sondern die klassische Musik überhaupt: schuld sind zum einen ihre unangemessenen Rahmenbedingungen. Auf der Seite des Publikums die womöglich dramatisch abgesunkene musikalische Sachkenntnis der Bevölkerung, aber auch die spröde (noch schlimmer: anbiedernde) konventionelle Programmierung und Absolvierung der Abonnementskonzerte, der faule Entertainment-Kompromiss, die durchschaubaren Tricks beim ungeliebten Angebot wirklich Neuer Musik, die eingestreut wird, wo niemand fliehen kann. Selbst gut einstudierte Einführungen des Dirigenten mit gutwilligen Mitspielern wirken kontraproduktiv, allein durch die Tatsache, dass der „General“ vom Podium herunter spricht, und damit unwillkürlich das eigentliche Ziel verwässert, die reale, unersetzbare Aufführung eines wirklich wirkenden Werkes. Er hinterlässt eine Glaswand.

Apropos: Die Publikumsferne der Neuen Musik wird in den maßgeblichen Zentren meist nicht gesehen, es gibt öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, es gibt erfolgreiche Einzelkonzerte und ganze Festivals mit langer Traditions. Björn Gottstein, ehedem Leiter der Donaueschinger Musiktage, antwortete auf die Frage nach der angeblichen „Krise der E-Musik“ (VAN 10.01.24):

„Ich sehe eigentlich keine Krise, weil ich unglaublich viele gelungene, gute, glückliche Momente im Kontext Neuer Musik erlebe. Ich hatte gerade schon das Konzert mit Petrenko und den Berliner Philharmonikern angesprochen. Das war hier in der Isarphilharmonie ausverkauft, mit 1.800 Besuchern. Die standen bei jedem der vier Werke Kopf, obwohl es keine einfache Musik war. Und trotzdem wurde die Musik gefeiert, wie man früher vielleicht nur Bruckners vierte Symphonie gefeiert hat. Wenn man das erlebt und dann sagt: ›Wir sind in einer Krise!‹, dann muss ich sagen: Wenn es eine Krise gibt, dann liegt die vielleicht woanders. Was man schon feststellt, ist, dass es Auflösungserscheinungen gibt. Aber das ist auch kein Phänomen des letzten Jahres oder der letzten drei Jahre. Ich würde sagen, im ganzen 20. Jahrhundert ist die Neue Musik von Grenzüberschreitungen, Auflösungserscheinungen, Aufweichungen der Begrifflichkeiten betroffen gewesen. Das ist aber keine Krise. Das ist ein Verwandlungsprozess, in dem die Neue Musik steckt. Das ist eigentlich ein ganz toller Prozess. Und dabei ist viel tolle Musik entstanden.“

Der Konzertmanager und hellsichtige Autor Berthold Seliger hatte in Berlin eine begeisterte Kritik (28.09.23) über ein Konzert mit Neuer Musik geschrieben, – schließt allerdings nicht ohne Grund mit einer Bemerkung, in der sich trotzdem die Krise spiegelt (Hervorhebung im Druck von mir):

„Die Aufführungen moderner und modernster Musik beim Musikfest waren Höhepunkte des Berliner Konzertlebens. Würden diese Avantgarde-Werke auch jungen Leuten oder prekär lebenden Menschen ohne musikalische Vorkenntnisse etwas sagen? Es käme auf einen Versuch an. Wie wäre es denn, wenn das Musikfest 2024 ein paar Wochen oder Monate vorab versierte Musikpädagogen zum Beispiel nach Neukölln oder in den Wedding schickt, dort Menschen mit dieser Musik bekannt macht und sie zu den Konzerten in die Philharmonie einlädt? Ohne eine aufsuchende musikalische Bildungsarbeit wird es nicht gehen. Und es wäre doch schön, wenn bei diesen wunderbaren Konzerten auch eine größere Bandbreite der Gesellschaft in den Konzerten anwesend sein könnte als bisher.“

Aus Berlin kommt übrigens auch das folgende Statement:

„Um in ein Konzert zu gehen, braucht man kein Vorwissen. Die physische Kraft eines Symphonieorchesters im Konzertsaal zu erleben – das ist eine unfassbare Erfahrung.“

Joana Mallwitz, Dirigentin (SWR „Klassik entdecken“ mit J.M.)

Der Satz wird wohl gern zitiert werden in den Rundfunkanstalten, die den Wortanteil in Musiksendungen auf ein Minimum drücken wollen. Es ist aber wohlgemerkt vom Erlebnis „im Konzertsaal“ die Rede. Grundvoraussetzung: die Leute wissen schon, warum sie da sind.

Denn anderswo in Berlin wird durchaus, die Kulturstätten betreffend, relativiert und problematisiert, und auf die Frage: „weshalb bleiben auch nach Corona die Besucher weg?“ antwortet Thomas Renz von der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung:

„Langfristig zeichnet sich eine Entwöhnung ab, die wir noch nicht empirisch fassen können. Es ist nur ein Phänomen, das uns begegnet, scheint das Leben ohne Kultureinrichtungen doch auch für einige Menschen funktioniert zu haben. Und entsprechend weniger Besucher und Besucherinnen haben wir da.“

Renz‘ Wissensgebiet ist – die Nicht-Besucherforschung – also die Frage, warum Menschen nicht ins Museum, ins Theater oder ins Konzerthaus gehen.

Dass die Museumshallen und Theaterränge hierzulande nach der Corona-Pandemie nicht überrannt werden von kulturell und sozial ausgehungerten Zuschauern, überrascht ihn nicht. Denn den Besucherschwund der traditionellen Häuser beobachtet Renz schon länger:

„Schon 2019, aber auch schon 20 Jahre vorher war es problematisch, was die kulturelle Teilhabe betraf. Der langfristige Grund fürs Wegbleiben ist im Grunde genommen: kein Interesse. Wenn das Kulturangebot nicht Teil der eigenen Lebenswelt, Teil des eigenen sozialen Umfelds ist, dann finden Besuche auch nicht statt. Es sind bestimmte soziale Gruppen, bei denen dieses Interesse sehr groß ist, auch in sehr vielen Diskussionen mit Einrichtungen selbst. Da kann man ganz klar sagen: Eine gesellschaftliche Elite. Das sind Menschen mit hohen Bildungsabschlüssen, in der Regel auch entsprechenden Haushaltseinkommen. Der Kulturbetrieb hatte schon immer ein ziemlich großes Klassismusproblem, was sich jetzt durch die Pandemie noch verstärkt hat.“

Das Klassismusproblem hatten wir schon, – es hat mich ein halbes Leben lang im Rundfunk begleitet, ohne dass ich das Wort kannte, – und ich weiß keine Patentlösung.

Es stellt sich übrigens in besonders heikler Weise, wenn wir andere Musikkulturen einbeziehen wollen; denn es ist eine Frage der Höflichkeit und Toleranz ist, nicht einfach zu behaupten, diese Musik brauche keinen Lernprozess, sie verstünde sich von selbst.

6

Seltsamerweise ist die Alte Musik zum Prügelknaben geworden, nicht etwa die Neue Musik, von der man kaum weiß, wo sie ohne die Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geblieben wäre. Aber von dieser Seite kamen ja gerade die Prügel, als die Alte Musik dank der historisch informierten Aufführungspraxis einen ungeahnten Boom erlebte; das hatte mit Adorno angefangen und hörte mit Clytus Gottwald nicht auf.

Im April 2023 behandelt der Philosoph Gunnar Hindrichs „Alte Musik als Problem“, als sei darüberhinaus nichts Bedenkliches geschehen. Für ihn ist alte Musik ein Konglomerat bestimmter methodisch-historisch erschlossener Richtungen, die eine ganze Region des Kulturlebens bilden und über die er pauschal verhandeln kann; er zählt auf:

„Barockoper, Gregorianik, Concerti grossi, Lautenklänge, Musik der Reformation, isorhythmische Motetten, frühneuzeitliches Lied“, – eine riesengroße Schublade, deren Wirrwarr man keinem denkenden Menschen als höhere Einheit zumuten möchte. Der Autor dekretiert vorsorglich, wodurch sie unbegreiflicherweise solche Beachtung gefunden hat, denn (Zitat Hindrichs) „das alles und noch viel mehr schließt sich unter ihrem Titel zu einem Komplex zusammen, der sowohl Popularität als auch kulturelle Anerkennung besitzt: mit der Drehleier auf dem Mittelaltermarkt und der Entzifferung karolingischer Einstimmigkeit als seinen Extremen. Er verquickt sich mit dem Ökonomischen. Entstanden ist ein fester Absatzmarkt aus Veranstaltungen, Aufführungen, Einspielungen: Alte Musik bildet eine Marke mit eigener Distribution. Aber all das und noch viel mehr ist auch nur der Komplex von kulturellen, emotionalen, ökonomischen Privatinteressen. Bedeutung hingegen erhält die alte Musik allein durch ihre Verknüpfung mit der neuen Musik. Denn ihre ästhetische Bestimmtheit, die in jenen Interessen nur Beiwerk ist, bezieht sich auf den Stand des Materials, der von der neuen Musik markiert wird. Nur dadurch gewinnt die alte Musik ihren künstlerischen Belang; nur dadurch aber auch gerät sie zum Problem.“ (Musik & Ästhetik 2/2023 Seite 40)

Ein Komplex von Privatinteressen? Eine Marke mit eigener Distribution? Und dagegen soll nun der imaginäre „Stand des Materials“ zur Geltung gebracht werden, während er sich in der Neuen Musik längst als Fetisch entpuppt hat? Adorno war es durchaus bewusst, dass z.B. der verminderte Septakkord, der in der Salonmusik zum schäbigen Effekt abstieg, bei Beethoven auf wunderbarem Wege seine Wirkung bewahrte. Andererseits reflektierte er früh genug das „Altern der Neuen Musik“ (1954).

Hindrichs Kritik bezieht sich auf den Boom der Alten Musik der 70er bis 90er Jahre, knüpft aber in der Tat bei Adornos Argumentation der 50er Jahre an, als sei sonst nicht viel geschehen, – „Bach gegen seine Liebhaber verteidigt“ (1951), „Kritik des Musikanten“ (1957): Adornos Kritik am Ressentimenthören der alten Musik sei berechtigt gewesen, wenn auch ein Wandel stattgefunden habe: „In unseren Tagen sehen sich die Liebhaber alter Musik gerne als Mitglieder einer Art Gegenkultur“, ihre Abkehr vom klassisch-romantischen Repertoire und vom Konzertbetrieb erscheine „als Anti-Establishment und Zug zum Bunten: alte Musik als musikalische Diversität.“

„In unseren Tagen“ – wann soll das denn gewesen sein? „Liebhaber alter Musik“? Das Repertoire ist längst bis Berlioz, Brahms, Wagner, Ravel vorgedrungen. (Jeder weiß auch, dass die Neue Musik über ihre eigenen maßgebenden Ensembles verfügt, Interpretations- und Notationsexperten wie andere in der Musik des Mittelalters.) Und Hindrichs hat gar nicht bemerkt, was aus Monteverdis Marienvesper, den Passionen und Kantaten Bachs, aus den Klavierkonzerten Mozarts, den Klarinettenwerken von Mozart bis Brahms im Laufe von 50 Jahren geworden ist, auf welch unerhörtem Niveau in der informierten Aufführungspraxis gespielt und gehört wird.

7

Ich habe in den 90er Jahren als WDR-Redakteur noch fest an die Kraft der Vermittlung geglaubt. Im Booklet einer CD sind es kontinuierliche Hinweise, Suggestionen, Assoziationen, die für Aufmerksamkeit, Hinwendung, Mitdenken sorgen; im Radio die Wort- und Ton-Kombinationen, die nebenbei eine angemessene Höreinstellung bewirken, auch Abwechslung, Unterhaltung. Die Nähe dieses Mediums, so schien mir, die von den Rezipienten zugelassene und gewollte „Privatheit“ des gesprochenen Wortes sei ideal, um dann zu rechter Zeit jeweils der Kommunikationsform Musik allein das Feld zu überlassen.

Der Boom der indischen Musik hatte seit den 60er Jahren u.a. dank des Interesses der Beatles, sowie durch das Zusammenwirken von Ravi Shankar und Yehudi Menuhin unversehens die Ohren für andere Musikkulturen aufgeschlossen. Die Schallplattenfirma Harmonia Mundi erprobte nach unzähligen Coproduktionen mit der „Alten Musik“ des WDR auch die Begegnung mit alten Traditionen des Orients: iranische, arabische und indonesische Konzerte waren Publikumsmagneten in Berlin und Köln, Hunderte von Sendungen und Konzerten (auch live übertragen) spiegelten das, 35 Jahre lang, der Start einer erfolgreichen CD-Reihe „World Network“ 1991 – 1997, Nr.1 India, Nr. 28 Afghanistan, Nr.33 Iran/Kurdistan, Nr.35 Bali, Nr. 49 Japan. Eine lange glanzvolle Ära hätte folgen können.

Eine kulturelle Medienblüte jedoch blieb aus.

Was kam, sehe ich als eine intern erzeugte Krise des öffentlich-rechtlichen Radios, beste Traditionen wurden in Frage gestellt und abgebrochen, das verheerende TV-Denken in Einschaltquoten griff um sich, auch dort, wo eigentlich der Kultursender unbeirrt anderen Koordinaten, einer geistbezogenen Werteskala hätte folgen können. (Im TV gilt der Quotenunterschied etwa zwischen ZDF 15 % zu Arte 1,5 % nicht als katastrophal).

Für die E-Musik (Hörfunk) ist den führenden Köpfen dabei am schwersten zu erklären, dass sie eben nicht wie Pop funktioniert, nicht nur aus Musik und gutgelaunter Ansage besteht, sondern des klugen Wortes und der fühlbar gemachten Präsenz eines „Überbaus“ bedarf.

Das heißt nicht, dass dadurch die Quote dramatisch anstiege. Die Grundlage der „Bildung“, die zur Klassik gehört, müsste ja in Kindheit und Jugend geschaffen sein.

Folglich kommt an dieser Stelle immer der Ruf nach der Schule. Oder aber (beim nicht kultur-affinen Management) die programmatische Gleichsetzung von Klassik und Unterhaltung, und zwar auf dem einfachsten Wege: durch rigorose Umverteilung, Durchmischung und Umbenennung.

In Vergessenheit gerät, dass Bildung nicht Ausschaltung und Abstumpfung bedeutet, sondern Anregung, Wachheit und Differenzierung.

Der Bildungsausgleich gelingt nicht. Jedenfalls nicht ruckartig. Er muss mit Geduld und latentem pädagogischen Eifer getrieben werden.

So wie die Originalinstrumente mit ihrem manchmal nicht unbedingt süffigen Klang der Eingewöhnung des Publikums bedurften, so auch die nicht immer klimatisierten Originalräume. Schlösser und Burgen schienen ideal, der Zedernsaal in Kirchheim, die Romanischen Kirchen in Köln. Ich hatte mein Schlüsselerlebnis mit dem Deller Consort, alte Madrigale im Freien, unter Platanen im provencalischen St. Maximin, das war Ende der 60er Jahre. Erst viel später kam auch der perfekte Kontrast in Mode: das Industriemuseum, die Ravensberger Spinnerei, die urige Pumpstation Haan, die Maschinenhalle der Feilenfabrik, das alte Kraftwerk Heimbach, alldas konnte als Ambiente die edelsten Klänge zu erhöhter Wirkung bringen.

Indische Musik im (alten) Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubier-Platz, mit Ram Narayan (Klarenz Barlow kam mit Familie), – niemand nahm Anstoß – noch fehlte der Begriff „wokeness“, um zu monieren, dass die Sarangi-Hochkultur etwa zur Völkerkunde geschlagen werde, statt zur „Weltmusik“, oder zur ganz großen E-Musik. Yehudi Menuhin war ein glaubwürdiger Vorreiter.

Andersherum: damals wunderten sich die Indischen Meister, dass man im Funkhauskonzert so leise war, als sei gar kein Publikum anwesend, da fehle der Response. Bei Konzerten in Indien gehe es turbulenter zu, nein-nein, die Andacht in Deutschland sei schon honorabel…

Da war viel guter Wille im Spiel, der westliche Traum von der ekstatischen Meditation, die tönende Ergänzung zum Yoga-Kurs, besonders mit Bansuri-Flöte. „Und lasst die Tabla ruhig weg!“

In Indischen Nächten lernte man, dass der bloße Reiz des Fremden schnell nachließ, wenn man ohne Vorkenntnisse in schier endlosen Konzerten landete. Allmählich lernte man, dass es lohnte, die Charakteristik indischer Ragas oder iranischer Dastgahs nachzufühlen. Gibt es denn das große, übergreifende, integrativ aufgeschlossene Publikum?

Immerhin: Tatsache ist, dass ein 7-Minuten-Satz aus Bachs Cembalokonzert mit Jean Rondeau und Ensemble auf YouTube (2017) bald 5 Millionen Klicks verzeichnet. Nicht weniger erstaunlich die 20 Millionen für das einstündige indische Flötensolo mit Tabla (!) in Krakow 2015 (Rakesh Chaurasia mit Zakir Hussain): Es wirkt! Allerdings vielleicht auch nur auf diesem Weg, in diesem Medium: audiovisuell. Und mit einem Klick-Auditorium.

Zwei „Nischen“ also mit Massenpublikum bestehend aus Einzelnen – weltweit. Könnte man sie wohl etwas zusammenrücken lassen? Nicht nötig. Warum auch? Um was zu beweisen?

Je mehr Kulturbegegnungen wir im engeren Raum planen, desto mehr müssen wir mit Missverständnissen rechnen. Bei unsern Weltmusikfestivals haben wir bisweilen festgestellt, dass Mitwirkende von vornherein glaubten, es sei eine Art Wettbewerb.

Und wir tun uns schwer in der anderen Kultur, wenn wir die von uns gesuchte E-Musik von Volksmusik oder U-Musik zu unterscheiden suchen. Wir könnten versehentlich ein Bündnis mit fremden Koryphäen des Genres von Helene Fischer oder David Garrett schließen (nichts gegen die beiden, an ihrem Ort!). Aber wie steht es zum Beispiel mit „Arabesk“-Musik?

8

Das Beispiel türkischer Musik also.

Als wir (im WDR) mit Blick auf das große türkische Publikum den Sänger Ibrahim Tatlises verpflichteten, wurde der Domplatz von Kleinbussen und einer begeistertem Menschenmenge belagert, beängstigend, der Platz zum Platzen voll. Keine andere Gruppe hatte da im Vorfeld eine Chance. Und wohlmeinende gebildete Türken räsonierten: das ist genauso, wie wenn wir in Istanbul für ein sinfonisches Open Air, um ein größtmögliches, seriöses Publikum anzulocken, vorweg den populären Sänger Heino als Appetizer anbieten würden…

Ich war konsterniert, obwohl ich seit meiner Wendung zum Orient (Goethe-Tournee 1967) gelernt hatte, mit schwer lösbaren interkulturellen Problemen umzugehen. Das Verständnis der arabischen Musik zu vertiefen, ohne mich durch die gängigen spöttischen Bemerkungen entmutigen zu lassen; eine frühe Radiosendung im Klassiksender WDR 3 (1.Juli 1974) behandelte das Dilemma nicht ohne Grund apologetisch: „Trivialität und Finesse“. Der arabische Modus mit seiner tonalen Einheit, seinem „Einerlei“, verträgt sich nicht mit der klassischen Dur-Moll-Harmonik und ihrer Logik der Modulation, selbst wenn der ägyptische Komponist Mohammed Abdel Wahab das als Referenz für Beethoven inszeniert. Und Schönbergs Wiederholungsverbot vermag nichts gegen den Sog der Sequenzen melismatischer Melodien. Andererseits: Was in der westlichen Kultur banal geworden ist, erscheint im exotischen Umfeld durchaus nicht automatisch wieder frisch: genau wie die poetischen Schlüsselwörter orientalischer Dichtung, etwa Nachtigall und Rose, die in der Übersetzung genau so verbraucht wirken wie unser Herz-Schmerz-Klischee. Der Puls der Darbuka-Trommel – an sich faszinierend – unterminiert jede Strukturwirkung à la „Kunst der Fuge“.

Es sind auch pure Äußerlichkeiten die uns trennen: beim Lautenkongress in Bagdad 1978 gab es zwei demonstrative, aber misslungene Begegnungen: zwischen arabischer und barocker Laute (Pseudo-Sieg der orientalischen Wendigkeit und Improvisationskunst), zwischen arabischer Laute und Flamencogitarre (Pseudo-Sieg der andalusischen Harmonik und Akkordwucht).

Ein Treffen zwischen einem arabisch-andalusischen Nouba-Ensemble Fez und dem Mittelalter-Ensemble Sequentia in Casablanca (1981) drohte zu scheitern, weil die Marokkaner im akustisch prächtigen Palast nicht auf ihre heftige Beschallung verzichten wollten, deren sie wiederum bedurften, weil ihr Publikum gewohnt war, während der Konzerte miteinander zu plaudern und zu scherzen.

Vor kurzem hörte ich im Radio den Hinweisbeitrag auf ein Konzert im (neuen) Rautenstrauch-Joest-Museum (Köln Neumarkt) mit der Gruppe „Lantana Camara“, zu deutsch: „Wandelröschen“. Da wurde vor allem eins klar: immer noch funktionieren barocke Missverständnisse vergnüglicher (Telemann, Kapsberger) als die scheinbare Verständigung: etwa Bachs C-moll-Praeludium auf der Laute in Kontrast zu einem klagenden Kemencheh-Solo, das zwar von der Möglichkeit der harmonischen Mollskala (mit übermäßiger Sekunde) profitiert, aber auch die spartanisch gedachte harmonische Logik ins Abseits befördert. Streng genommen eine reizvolle Mogelpackung: Ein Dominanzproblem, nicht anders als bei Gounods Sieg im Fall des C-dur-Praeludiums „Singende Engel“.

Keine Kritik: das Konzert wird (auch dank entsprechender Moderation der Musikethnologin Sara Beimdiecke) vor dem „Hintergrund wichtiger aktueller postkolonialer Debatten um Eurozentrismus und kulturelle Aneignung“ mit alten Missverständnissen aufräumen.

Das erklärende Wort wird eine entscheidende Rolle spielen, und es geht auf Kosten und zu Lasten des barocken Anteils, dessen Auswahl bereits das kuriose Moment hervorhebt. Und es fehlt die „echte“ türkische oder arabische Musik. Wäre also ein Konzert denkbar, in dem authentische syrische Gesänge mit Präludien oder Fugen aus Bachs unendlich farbenreichen Wohltemperiertem Klavier alternieren? Gäbe es eine wechselseitige Erhellung, – obwohl doch keine der beiden Seiten der anderen wirklich bedarf? Warum denn nicht? Es wäre zumindest ein neuer Aspekt, – ohne die Sicherheit, dass man damit „Schule“ macht. Entscheidend ist eine vergnügliche Vermittlung, da die zugehörige Gedankenarbeit nicht dem Publikum „auf die Schnelle“ überlassen oder zugemutet werden kann.

Möglicherweise muss im Angebot dieser alten Musiken viel mehr stecken als die Aussicht auf konventionelle Klänge, heute noch mehr als in früheren Zeiten.

Der Überdruss am Altbekannten, Längstgeläufigen könnte ein guter Ratgeber sein. Es muss mehr passieren, als in den Noten zu sehen ist, – aber auch in den Köpfen. Zum Beispiel ein umfassender Assoziationsbereich mit wechselnden Inhalten: aus Geschichte und Gegenwart, ich möchte ihn „Surplus“ taufen, – einen je nach Gesellschaft und auch nach Individuum wechselnden Überbau.

Mit dem Wort Surplus meine ich einen speziellen Mehrwert: ein Netz der kulturellen Beziehungen, die über das ephemere Erscheinungsbild des Erklingenden hinausgehen und sich der Aufmerksamkeit der Rezipienten anbieten. Es erfasst zum einen den Bereich, der heute unter Performance verstanden wird, ebenso wie das darin Mitgedachte. Die Kunst der (bewussten) Auf-Führung ebenso wie den Hintergrund, der nicht jedesmal neu entwickelt wird.

Wobei auch das unscheinbare Wort Aufmerksamkeit eine Schlüsselrolle spielen könnte (und das ziemlich abgenutzte der Achtsamkeit vermeiden hilft). Auch das Wort Präsenz ist gut, es sollte ohnehin in der Präsentation fein dosiert enthalten sei, hat aber auch mit unserer „breiten Gegenwart“ zu tun, die Gumbrecht in einem bedenkenswerten Buch beschrieben hat.

Wenn aber der präsentierte ästhetische Gegenstand an Reiz verliert, seine Ausstrahlung, die Selbstverständlichkeit seiner herausgehobenen Bedeutung einbüßt, ohne dass eine Kompensierung zuhilfe kommt, so erleben wir eben trotzdem einen Verlust an Orientierung, eine Krise.

Die Strahlkraft der ehemals prestigeträchtigen Begriffe von der historischen Authentizität, den Originalinstrumenten, der angemessenen Aufführungspraxis hat offenbar rapide nachgelassen, wenn ihr namhaftester Repräsentant vieles von dem, was daraus geworden ist, als „Paradiesvogelscheiße“ bezeichnet und selbst inzwischen vorwiegend mit „normalen“ Orchestern arbeitet, die lernbegierig sind.

Und doch: es geht auch anders. Lange vor Corona – damals, als mich die hundertmal mitgespielte oder im Konzert gehörte Johannespassion aufs neue ergriffen hat, als erlebte ich sie zum ersten Mal: im Fernsehen, unter Peter Dijkstra – zuerst der Chor: da erheben sich Einzelgruppen von ihren Sitzen, mit ihrem jeweiligen Ruf „Lasst ihn kreuzigen!“, – leidenschaftlich, aber zum Glück noch nicht ganz wie eine wild demonstrierende Masse. Am tiefsten prägt sich ein, wie der Sänger Tareq Nazmi sich verhält, wenn er schweigt: er hört aufmerksam und freundlich zu. Er schaute (verwundert?) auf den, der vorträgt „Gebt mir meinen Jesum wieder“. Das soll nicht heißen, dass er selbst weniger bemerkenswert singt, im Gegenteil, gerade durch seine darüber hinausreichende geistige Präsenz steigert sich auch die Wirkung der zurückgenommen-ausdrucksstark gesungenen Christus-Worte, jeder Ton triff ins Herz. Und die Präsenz hält an, wenn er „gestorben“ ist: die Gambe hebt an mit „Es ist vollbracht“, er aber verharrt an der Seite sitzend, vornübergebeugt (nicht so pathetisch wie Rodins Denker, eher sanft, vielleicht etwas resignativ), und er bleibt für die anderen Interpreten zentraler Blickpunkt.

Soll ich sagen: das steckt an? Der Funken springt über. Das kommt aber nicht von selbst, durch den Interpretationswillen einzelner Sänger:innen, sondern nur durch ein stimmiges Gesamtkonzept (hier: Regie Folkert Uhde).

Leicht vorstellbar jedoch, wie man durch Übertreibung auch das Gegenteil bewirken kann. Zum Beispiel wenn die ausgezeichnete Geigerin Midori Seiler in ein Bachprogramm „Inside Partita“ verstrickt wird, wobei Tanz und interaktive Klanginstallation die Hauptrolle spielen. Während die Performance in den Mittelpunkt rückt, verflüchtigt sich der Geist Bachs.

Die gleiche Gefahr zeigt sich (wie im Fall überdrehter Opern-Regie), sobald es Usus wird, neben einem Dirigenten, einem Ensemble und verschiedenen Solisten grundsätzlich einen Konzertdesigner zu verpflichten. Einen Menschen, der dieses Fach studiert hat, gewiss zusätzlich auch noch Kultur-Management, PR-Marketing und alles, wo man nur gut aufgestellt sein muss. Denn die meisten wollen ja „ganz oben“ anfangen und nicht jahrelang mit kleinen Eingriffen ihre Zeit verplempern. Fehlgeleitet suchen bedeutende Künstler, also solche, die es nie für eine Schande gehalten haben, sich täglich mit Fingerübungen abzugeben, neuerdings den Kontakt zu Leuten, von denen ihre Kunst spektakulär inszeniert wird, notfalls in spektakuläre Stille gehüllt, wie im Fall der Goldberg-Variationen Igor Levit und Marina Abramović. Das kann nicht „Schule machen“.

Ebensowenig wie die Pianistin Hélène Grimaud, die sich mit dem bildenden Künstler Douglas Gordon zusammentat, um ein pianistisches Wasser-Programm über einem gigantischen Wasserteppich im Dunkeln zu spielen. Die klassischen Werke waren zudem von der ersten bis zur letzten Nummer – wie auf ihrer CD Water – durch Transitions verbunden, die der Phantasie des Komponisten Nitin Sawhney entsprungen sind.

Hilft uns etwa die Nähe wirklichen Wassers, ein Wunderwerk wie Ravels „Ondine“ adäquat zu verstehen?

Angemessener scheint mir, wenn das Assoziationsnetz der äußeren Realität von vornherein enger verknüpft ist mit dem Inneren der Musik, ob sie nun unserer Zeit angehört, sich am „zufällig“ aktuellen „Stand des Materials“ orientiert, oder an dem einer anderen Epoche oder – einer anderen Kultur.

Das müsste allerdings zwanglos, – nicht schulmäßig – vermittelt werden, wie es einst Andreas Staier mit dem hinreißenden Programm „Fandango“ gelungen ist, und neuerdings – ebenfalls bis ins Booklet vorbildlich – dem Cembalisten Andreas Gilger, dessen CD unmittelbar nach der Corona-Zeit herauskam: „Dessiner les passions“, anspielend auf den berühmen Traktat des Hofmalers von Versailles, Charles le Brun, dessen Personifikationen verschiedener Emotionen uns vielleicht sogar herausfordern. Wie bitte: das steckt auch noch in der gleichmäßig schönen Musik?

9

Es geht also um das erwünschte Surplus der Alten Musik, das vielleicht früher selbstverständlich war (bevor man einfach so „weiterdudeln“ konnte). Vielleicht angereichert durch die Verbindung mit der ebenfalls alten Musik des Orients. Gleichermaßen mit der Neuen Musik, nicht weil sie sich herablässt (von ihrem Stand des Materials), sondern weil sie dazugehört. Aber nicht zwingend in die Zukunft weisend, – die Gegenwart reicht, wenn man sie in Gumbrechts Sinn ungeheuer „breit“ fasst.

Der Zeit „voraus“ sein, war immer schon ein angeberisches Eigenlob, ebenso der vorauseilende Anspruch, zur Avantgarde zu gehören, womöglich nicht nur vorne zu stehen, sondern auf jeden Fall noch davor. Wo allerdings bereits ein Adorno darauf wartet, einen Essay über das Altern der neuen Musik zu schreiben. Das gab es schon 1957. Und 50 Jahre später, als man allenthalben wieder von Krise sprach, bis Corona an ihre Stelle trat, konnte auch der anhaltende Erfolg der historisch informierten Praxis Alter Musik die wachsende Skepsis der Experten gegenüber ihrem „Paradiesvogel“-Status nicht mindern.

Letztlich ist schwer zu sagen, ob die kritische Selbstbefragung wirklich die Klassische Musik allgemein betraf, oder ob man nur geblendet war vom Massenerfolg der Popmusik und der Überbewertung einer Kompromiss-Klassik, die sich den Kategorien der Massenkultur nähert und letzlich auch nur am Prestige des Klassik-Begriffs teilhaben will.

Es wäre ganz falsch, sich an Erfolgsmodellen der Bildenden Kunst zu orientieren, um ein „Surplus“ zu realisieren. Man spricht dort von „immersiven Ausstellungen“, die womöglich den konventionellen Museen die Besucherscharen entziehen. Ein entscheidender Faktor ist die Einbeziehung architektonischer, musikalischer und technologischer Momente. Zudem geht es meist um bereits sehr bekannte Einzelkünstler (da Vinci, Monet, Dali), die ins Gigantische projiziert werden. Und darüber wird mit entsprechenden Worten berichtet:

Ein Bilderrausch ohne Originale: Kunst zum Eintauchen liegt im Trend. Die Werke werden „in riesigen Ausstellungshallen als Farbenspiel an die Wände projiziert. In den aufwendig inszenierten Shows zu Musik wird manchmal auch die Biografie der Künstler filmisch erzählt. Die Besucher und Besucherinnen von sogenannten immersiven Ausstellungen sollen Teil der Inszenierung werden und sich ganz dem Rausche der Bilder hingeben. Ist dies Entertainment oder ein neuer Zugang zur Kunst?“

„Eine Million Menschen sind dem Produzenten zufolge bereits in ‚Monets Garten‘ eingetaucht (…). Die Besucherinnen und Besucher können sich per Selfie in ein Monet-Bild versetzen, selbst Seerosen zeichnen oder über die Brücke in den Garten 1926 gestorbenen Malers gehen. Die Blumen sind aus Plastik, dennoch wird in diesem Bereich Rosenduft verströmt.“

Man muss kein gewiefter Ästhetiker sein, um zu verstehen, dass die Publicity-Effekte dieser Shows, aber auch der Bildenden Kunst an sich (die mit Musik und Architektur zwanglos zusammengeht) nach völlig anderen Gesetzen funktioniert, als die „ernste Musik“, deren Grundbedingung ist, dass das Publikum in Ruheposition für längere Zeit verharren und die Ohren keinesfalls (wie die Augen) verschließen oder anderen Hörobjekten zuwenden kann und soll.

Dafür hat es das Privileg, dass ihm sein Hörobjekt eine kontinuierliche gedankliche Reise (Bewegung) vermittelt, die zudem fortwährend aus seinem Innern mit Gedanken und Assoziationen gespeist wird.

Es ist nicht ausgeschlossen (aber unwahrscheinlich), dass jemand vor einem Bild im Museum Ähnliches produziert. Entfernt vergleichbar wäre vielleicht, dass man dem Maler (wie in einem Picasso-Film dokumentiert) bei der allmählichen Realisierung einer Stier-Zeichnung zuschaut und die Entstehung der Linien und der ganzen Figur miterlebt. Aber tatsächlich wird die Aufmerksamkeit dabei vollkommen von dem technischen Vorgang aufgesogen, nicht auf die künstlerische Deutung des Endproduktes gelenkt.

10

Ich rede also nicht von Überfluss, der tatsächlich als Überschuss geboten wird, auf den man verzichten könnte, sondern von einem inhärenten Surplus, kaum wahrnehmbar als Überbau, eher als Sinnzusammenhang, jenseits jeder didaktischen Absicht eines Regisseurs. Bei Wagner könnte das „Surplus“ sogar als Einsparung (Verknappung) erscheinen, indem das Gesamtkunstwerk von einem Zuviel befreit wird, wie man es z.B. anhand der bekannten, ohrenöffnenden Version „Wagner ohne Text“ erleben konnte. Der revolutionäre Neubeginn des Regisseurs Siegfried Wagner nach dem Krieg bestand in einer auffälligen Reduktion des Bühnenbildes, – ohne spätromantische Schnörkel. Das Gegenteil – die Herausforderung durch Überbefrachtung mithilfe moderner Medien – könnte ein Weg ad absurdum sein, der sich schon deshalb als wenig tragfähig erweist, weil er nicht auf dem bedeutendsten Anteil des „Gesamtkunstwerkes“ aufbaut, die Musik. Den Rest besorgt die durch die Regie vorweggenommene Deutung im Sinne einer desillusionierenden Modernität.

Was für ein Surplus kann man von der Alten Musik erwarten? Ebenso von der alten Musik anderer Kulturen bei uns? Sofern der innere Abstand reflektiert und nicht weggelächelt wird.

Ich meine damit ein Geflecht der kulturellen Assoziationen, die über das ephemere Erscheinungsbild des Erklingenden hinausgehen und sich der Aufmerksamkeit der Rezipienten anbieten. Es erfasst zum einen den Bereich, der heute unter Performance verstanden wird, ebenso das darin Mitgedachte. Die Kunst der (bewussten) Aufführung ebenso wie den Hintergrund, der nicht jedesmal neu entwickelt werden muss.

Ich halte mich an einige Beispiele, die mir in jüngster Zeit aufgefallen sind. Sie sind in Konzerten oder Festivals zu finden, aber auch in Gestalt der zusätzlich veröffentlichten DVDs, CDs oder der Druckwerke, die darüber berichten, – Programm-Begleitung, Pressetext, Analysen.

a) „Dessiner les Passions“ – (Geschichtsbewusstsein und „zeitlose“ Gefühle) – Cembalomusik des französischen 17. Jahrhunderts (ich hüte mich zu betonen: vor Bach), also scheinbar „sehr“ alt. Zum wichtigsten Surplus-Aspekt gehören die Illustrationen auf dem Cover „La Ravissement“ oder im Booklet: „Haine ou Jalousie“, „Veneration“ und „L’Effroy“, sofern man den Text von Andreas Gilger verinnerlicht hat und wahrnimmt, dass diese Musik unsere Sprache spricht. Nur redete man früher über Affekte statt über Emotionen. Man hatte sie gewissermaßen vor Augen. Wir befinden uns in Frankreich: Der Hofmaler Ludwig XIV., Charles le Brun, hinterließ mit seiner Méthode pour apprendre à dessiner les passions ein Werk über solche auch visuell fassbaren Affekte, das bis weit ins 19. Jahrhundert unerhört nachwirkte. Gilger: „Den Affekten wurde eine weitaus aktivere Rolle zugeschrieben, als wir es heutzutage den Emotionen bescheinigen. Wie René Descartes beschreibt, ging man von sogenannten ‚Lebensgeistern‘ aus, welche in unserem Körper sitzen und die Affekte auslösen. Sobald ein Stimulus diese Lebensgeister erreicht – so der Gedanke – bewegen diese sich in unseren Gliedmaßen und lösen dort physiologische Reaktionen aus.“ Diese Vorstellung hat unmittelbar Einfluss auf die Musik: „Wenn wir die Zeichnungen und Gemälde le Bruns mit den verhaltenen Aufführungen vergleichen, die in der Alten Musik über Jahrzehnte usus waren, entdecken wir eine Inkongruenz, welche die Musizierweise, die ich und etliche Kolleg:innen propagieren, zu beseitigen sucht. Le Brun verlangt, dass die Affekte in all ihrer Schönheit, all ihrer Weichheit, all ihrer Gewalt gemalt werden. Zwar ist mein Werkzeug kein Pinsel, sondern ein Cembalo, doch dies bleibt auch mein Ziel. Sollten Sie, geneigte Leser:innen, beim Hören diese CD also versehentlich schmunzeln, sich eine Träne wegwischen oder mit den Zähnen knirschen, ist mir dies gelungen. Nichts würde mich glücklicher machen!“

Das klingt anders als früher, wenn jemand hinter dem Cembalo saß und in doppeltem Sinn schlechte Stimmung verbreitete! Andreas Gilger kommt uns Heutigen im Handumdrehen näher durch die Tatsache, dass er mit wenig Worten alle Faktoren ins Bewusstsein rückt, die sein Konzert ausmachen: die „Lebensgeister“ und ihr immens erweitertetes Organ, das neueste, getreueste alte Cembalo, das „wundervolle Instrument“, eine exakte Kopie des Originals, das 1681 in Paris erklang, ein „atemberaubend schönes, meisterhaftes gefertigtes Exemplar“, nebenbei: zum Zeitpunkt der Aufnahme das einzige in der Welt. Kein Wunder, dass er sich auch Gedanken gemacht hat, in welchem Saal der Klang eines solchen Klangkörpers heute auf CD gebannt wird, wobei klar ist: „Selbst wenn wir in der Lage wären, sämtliche Umstände exakt zu rekonstruieren, könnte das Publikum nie mit den Ohren des 17. Jahrhunderts hören.“

Auch der Spieler ist keine Simulation, sondern ein Mensch wie wir, ein Interpret, der in vielen Welten (Werken) zuhaus ist und den Zugang zu anderen Hörweisen gelernt und – geübt hat.

b) „In Freundschaft“. Festival Potsdam Sanssouci. (Geschichte, Gegenwart, Sinnlichkeit)

Nach verschiedenen Pressetexten:

Angesichts sozialer Spannungen und politischer Blockbildung scheint es an der Zeit, wieder neu über das nachzudenken, was für Philosophen wie Aristoteles die Keimzelle der Gesellschaft bildete. Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci wollten sich 2023 „In Freundschaft“ den frei gewählten zwischenmenschlichen Beziehungen widmen und dem Einfluss, den so ein starkes geistiges Band und gemeinsame Interessen auf die Musik nehmen können. Und so konnte das Festival von einem einzigen Bild beflügelt werden, das Folkert Uhde in den Mittelpunkt des Konzertes stellt. „Ein Gemälde von 1674, das dessen Schöpfer, den niederländischen Maler Johannes Voorhout, in freundschaftlicher und sinnenfroher Gesellschaft mit den Komponisten Dietrich Buxtehude, Johann Adam Reincken und Johann Theile zeigt. Musik dieser drei Herren prägte das kurzweilige Programm.“ Innerhalb der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, in denen die Freundschaft überhaupt gefeiert wurde, – wobei einzelne Konzerte in den historischen Räumen noch die Jahrhunderte überspannte: „Wie im Konzert von Festvalleiterin Dorothee Oberlinger : Gemeinsam mit dem Ausnahme-Bratscher Nils Mönkemeyer ging sie von der Musik Hildegard von Bingens attacca zu Konstantia Gourzis Messages between trees über und sprang vom 12. ins 21. Jahrhundert, von archaischen Bordun-Loops zu heutigem Spiritualismus. Oberlingers erstaunliche Blockflötenvielfalt fühlt sich in zwei Jahrtausenden zu Hause, im schottischen Folk ebenso wie bei Bach und bei Gourzi.“ Der Bericht von Frauke Adrian („das Orchester“ 1/2024) beginnt übrigens – wie so oft, wenn im Hintergrund „die Krise“ schwelt – mit dem Hinweis auf das Publikumsinteresse: umfassend genug für die Räume, in denen die Musik gespielt wird.

c) „Eros und Gewalt“ – (Gesualdo, Vivier, Rossi – 16. und 20. Jahrhundert)

Nach dem CD-Booklet: Die psychologischen Implikationen von Leben, Werk und „Welt“ erschöpfen sich nicht in einer alten und zugleich modernen Affektenlehre. Es beginnt mit Carlo Gesualdo, der singulären Gestalt des frühen 16. Jahrhunderts. Aus dem Booklet: „Neben Rossi (aber auch neben Claude Vivier) könnte sich Gesualdos affektgeladene und chromatisíerte Harmonik (…) als gar nicht so solitär erweisen – und gemeinsam mit Rossi heute zuallererst eine vermeintliche Gewissheit unserer Musikpraxis in Frage stellen: das allzu schwarz-weiße Tastenbild gleichstufig temperierter Stimmung und exakt gleicher Stimmungsverhälnisse, Grau in Grau, Akkord für Akkord. In der farbigen Chromatik dieser Madrigale aber gleicht kein Akkord dem anderen. Wie kein Affekt, kein Mensch, kein Leben und kein Tod. Weder Viviers noch Gesualdos Musik fordern eine direkte biografische Zuordnung. Ihre Ebenen bilden und bleiben ein großes Beziehungsfeld: Als Biotop, als Soziotop, als Topographie von Gehirnarealen und umschrieben rein von Klängen und Sprache.“

Schola Heidelberg, Leitung Walter Nußbaum, unter Mitwirkung der Neurobiologin Hannah Monyer. Parallel zur CD wurde auf Youtube ein Gespräch über die musikalischen und psychologischen Querverbindungen großer, expressiver Werke veröffentlicht. In dieser Form einzigartig und beispielhaft für den Heidelberger Musikhorizont.

d) „Prima Materia“ – (Mittelalter und Morgenland, mittels modaler Wahlverwandtschaft)

Nach dem CD-Booklet:

Die Kölner Sängerin Maria Jonas und der irakische Musiker Bassem Hawar (Djoze) treffen sich 2014 im Kölner Zentrum für Alte Musik ZAMUS und beschließen ein Ensemble zu gründen: Sanstierce – ohne Terz. Beide ausgewiesene Spezialisten der modalen Musik: die Kölnerin versucht die Musik des europäischen Mittelalters, die kaum notiert wurde, wieder zum Leben zu erwecken. Das Anliegen des Irakers ist es, dass die bislang von Ohr zu Ohr, von Generation zu Generation tradierte Arabische Musik – ebenso mit Wurzeln im Mittelalter, Zentrum Bagdad – der Welt nicht abhanden kommt. (…) Es entsteht eine Musik, in der die verschiedenen Überlieferungen aufeinandertreffen. Beide musizieren auf der Basis ihrer jeweiligen modalen Musik-Kultur und führen sie weiter ins Heute, lateinische Texte von Hildegard von Bingen im Wechsel mit arabischen Versen des palästinensischen Dichters Khaled Shomali.

e) „Trio Joolaee“ (Verbindung Orient-Okzident auf virtuosen Grundlagen)

Nach einem Pressetext:

Die Arbeit (das ernste Spiel) dieser drei Musikbesessenen fasziniert durch ihre Meisterschaft in fast unvereinbaren Einzelbereichen, die gleichwohl auf einer Bühne zusammenfinden oder zusammengedacht werden, ergibt ein menschliches Gesamtkunstwerk, das durch drei Begriffe anzudeuten wäre: Kunst der Fuge (Konzertpianistin Schaghjati Nosrati), iranische Melismatik (Misagh Joolaee) und rhythmische Struktur (Sebastian Flaig).

Weltmusik als Kunstmusik. Die drei kommen aus der europäischen und der persischen Klassik, aus dem Jazz und der zeitgenössischen Musik. Doch die Unterscheidung von westlicher und östlicher Musik finden sie künstlich: Misagh Joolaee, Meister der Kamancheh, der persischen Stachelgeige, Schaghajegh Nosrati, die als Bach-Expertin international Erfolge feiert, und Sebastian Flaig, Spezialist für ethnische und Jazz-Perkussion. Im Joolaee Trio haben die preisgekrönten Virtuosen, die auch komponieren, einen einzigartigen Stil und eigene Stücke entwickelt – als kunstvolles Amalgam ihrer Kulturen. In ihrem Programm tarieren sie Freiheit und Strenge aus, verbinden Komposition mit Improvisation, in vielem inspiriert vom historischen Beispiel Bach, mal lyrisch und melodisch mäandernd, mal sprühend virtuos oder kraftvoll explosiv.

f) „Gamelan Java“ (Fernöstliches Orchester-Denken ohne virtuoses Ziel) Gamelan als Ensemblefach, erschlossen von dem Barock-Geiger (!) Martin Ehrhardt (Leverkusen). Seine Leitgedanken:

Abgesehen von etwas Geschicklichkeit und Musikalität sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Für Gamelan spricht nicht nur der einzigartige Wohlklang des hochwertigen Bronzeorchesters, die Erfahrung exotischer Tonskalen und der uneingeschränkte Spass am gemeinsamen Musizieren. Aber das Gamelanspiel bietet weitaus mehr Vorteile:

Gamelan setzt keine Notation voraus, sodass die gesamte Aufmerksamkeit der jungen Musiker für das aufeinander Hören und Reagieren zur Verfügung steht. Es gibt keinen Dirigenten. Man spitzt ganz einfach die Ohren und hört auf die Trommel. Diese führt alle wesentlichen Tempo- und Dynamikwechsel an.

Jeder Gamelanmusiker erlernt alle Orchesterinstrumente und ihre jeweilige Aufgabe und Bedeutung im Zusammenspiel. So gibt es melodietragende, umspielende, strukturbildende Instrumente und die Trommeln. Die Schüler erarbeiten selbständig ihre jeweilige Stimme in Abhängigkeit von der musikalischen Form (Lancaran, Ketawang, Ladrang…) und der traditionell javanischen Grundmelodie.

Gamelan schult das Gehör, fördert das Reaktionsvermögen, die Flexibilität, die Einfühlsamkeit, das Sozialverhalten und regt darüber hinaus die musikalische Kreativität der Mitwirkenden an. Unterschiedliche Lernniveaus können problemlos zusammengeführt werden.

Ausklang

Musik als Wellness-Artikel (ein überflüssiges Surplus)

Im Rittersaal des Mannheimer Barockschlosses wird seit 2015 eine Reihe mit „Traumkonzerten“ angeboten, bei denen das Auditorium am Boden liegt (jeweils ca. 90 Leute) ; tunlichst auf dem Rücken, – für Matratzen, Kopfkissen und Decken ist gesorgt -, denn es gibt zugleich ein Deckenfresco mythischen Inhalts zu bewundern. (Das Mahl der olympischen Götter bei der Hochzeit des Peleus und der Thetis.) Und das Kurpfälzische Kammerorchester spielt „Musik zum Träumen“, Kompositionen, „die jeweils so gewählt sind, dass der Zuhörer quasi von Stück zu Stück heruntergedimmt wird. Dazu passend hat unser Lichtdesigner Wolfgang Philipp eine Lichtinstallation entworfen, die ebenfalls zur Entspannung beiträgt“. Weitere Stichworte: „den Stress des Tages vergessen“, „eine wohlige Phase der Entspannung“, „ein nicht alltägliches Konzert tiefenentspannt genießen“.

All das erinnert an die Fama, dass die Goldberg-Variationen als Heilmittel gedacht waren für jemanden, der unter Schlafstörungen litt. Eine Taktlosigkeit sondergleichen, denn er hätte die aufgeweckteste Musik erhalten, die man je als wacher Mensch erleben kann. Aber – wie alle große Musik – besser nicht im Liegen. Und erst recht nicht mit einem unpassenden Fresco vor der Nase . . .

* * *

LITERATUR Quellen-Verzeichnis

Theodor W. Adorno: Dissonanzen / Musik in der verwalteten Welt / Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1956; 1958 (darin u.a.: Kritik des Musikanten, Das Altern der Neuen Musik)

Theodor W. Adorno: Bach gegen seine Liebhaber verteidigt / in: Prismen / Kulturkritik und Gesellschaft / dtv München 1963

Theodor W. Adorno: Schwierigkeiten I. Beim Komponieren II. In der Auffassung neuer Musik / in: Impromptus / Suhrkamp Frankfurt am Main 1968

Klaus Peter Richter: Soviel Musik war nie / Von Mozart zum digitalen Sound / Eine musikalische Kulturgeschichte / Luchterhand München 1997

Gunnar Hindrichs: Alte Musik als Problem / Musik & Ästhetik / Heft 106 April 2023 Seite 40-57

Rheinische Post 5.1.2024 Richard Wagner brummt nicht mehr / Weshalb den Bayreuther Festspielen schwierige Zeiten bevorstehen / Spender ziehen sich zurück, die Politik mahnen Visionen an / Von Wolfram Goertz

Jan Vogler: Klassikbranche braucht frische Konzepte und Nähe zu Fans / NMZ (dpa) 18.01.2023 https://www.nmz.de/politik-betrieb/veranstaltungen/jan-vogler-klassikbranche-braucht-frische-konzepte-und-naehe-zu

Das Orchester Januar 2017 Alte Musik / Spezialisten in der Sackgasse / Experten des Alten / von Sven Scherz-Schade / Eine Frage der Leidenschaft / Musiker des Freiburger Barockorchesters sehen in der Barockszene klare Qualitätsunterschiede – aber keine Krise

Das Orchester Januar 2024 Klingende Verbindung / Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci feierten die Künstlerfreundschaft / von Frauke Adrians

Das Orchester Februar 2024 / Mannheim / Musik im Liegen genießen / Kurpfälzisches Kammerorchester begeistert / Lars-Erik Gerth

VAN Magazin 10.01.2024 „Wenn es eine Krise gibt, dann liegt die vielleicht woanders“. Björn Gottstein (Ernst von Siemens Musikstiftung) im Interview / von Arno Lücker

Thomas Renz (Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung Berlin) lt. BR Kulturstätten – „deshalb bleiben auch nach Corona die Besucher weg“ 24.01.2023

Berthold Seliger: „Es ist ein Ende der Welt.“ Kann man diese Werke leicht verstehen? Man kann! Ein Rückblick auf die Avantgarde beim Musikfest Berlin / Zeitung nd 28.09.2023

ARD Mediathek „Musikwissen inspiriert. Klassik entdecken & verstehen“ mit Joana Mallwitz / Januar 2024

Solinger Tageblatt 08.02.2024 Ein Bilderrausch ohne Originale / Sind immersive Ausstellungen eine Konkurrenz für Museen? / von Christina Sticht

WDR 3 1.7.74 22.00 – 23.00 Uhr Musik des Orients „Trivialität oder Finesse?“ Zum Verständnis der arabischen Musik / Eine Sendung von Jan Reichow

Lantana Camara https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-tonart/audio-barockensemble-lantana-camara-bei-zamus-unlimited-100.html

Hans Ulrich Gumbrecht: Unsere breite Gegenwart / Suhrkamp Berlin 2010

CD Bach: Bach Brandenburgische Konzerte (und Orchestersuiten) / Musica Antiqua Köln Reinhard Goebel / Archiv Produktion Deutsche Grammophon 1986/1987

CD Johann David Heinichen / Dresden Concerti / Musica Antiqua Köln Reinhard Goebel / Archiv Produktion Deutsche Grammophon 1993

Andreas Gilger: Dessiner les passions / CD GENUIN Classics Leipzig 2022 https://www.andreas-gilger.de/

Eros & Gewalt / Gehirn, Gefühl und Gesang / Gesualdo, Vivier, Rossi / Gespräch über die CD der Schola Heidelberg / https://klangforum-heidelberg.de/eros-und-gewalt 2023

Prima Materia / Sanstierce, Ars Choralis Coeln, Nouruz Ensemble / Heaven & Earth Birgit Ellinghaus 2022 www.albakultur.de

Trio Joolae / https://www.joolaeetrio.com/

Gamelan Java / https://www.gamelanmusik.de/ensemble.html

hier (kaufen bzw. reinhören)

hier (kaufen bzw. reinhören) Wikipedia hier

Wikipedia hier Reclams Konzertführer, Hans Renner (1952)

Reclams Konzertführer, Hans Renner (1952)