Assoziationen und Insistenzen, ein endloser Weg

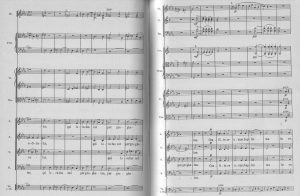

Was ich mir vorstelle, sehe, höre oder spüre… Also: es kommt mir zufällig in den Sinn, und eins reiht sich unwillkürlich an das andere, vielleicht beharre ich bei bestimmten Bildern oder Szenen auf Verdichtung beziehungsweise: sie setzen sich durch und betreiben ihre Verfestigung, Konkretisierung, Lebensähnlichkeit. Sie können bedrohlich werden. Als seien sie wirklich. Redensartlich sogar: „wirklicher als die Wirklichkeit“. Übertreibe ich bereits? Ist es so, dass man, sobald man sich verschriftlicht, es deutlicher darstellt, als es im Augenblick des Geschehens schien. Ich übertreibe, um wahrgenommen zu werden. Aber doch nicht vor mir selbst?! Werde ich nicht selbst als erster bemerken, dass die Niederschrift im gleichen Augenblick ihren Sinn verfehlt? Statt mich selbst unter die Lupe zu nehmen, versuche ich mich in Szene zu setzen, ist es so? Ganz besonders in dieser – zu früh einsetzenden – Selbstreflexion. Ich will konkreter werden. (1) Ich schaue intensiv auf ein Notenbild, um mir die Musik vorzustellen. Und zwar so intensiv wie möglich: als säße dort ein Streichquartett, das intensiv probt. Nein, lieber ein Bild, eine visuelle Beschwörung: ich will meinen Vater sehen, der 1958 gestorben ist, aber ich will ihn einige Jahre früher in seinem Zimmer sehen, Eckhaus Paulusstraße Bielefeld mit Blick auf die Pauluskirche, ich will durch die Wohnung im zweiten Stock gehen, dritte Tür hinten links, in dem der Flügel steht, ich höre, dass darauf gespielt wird. Nein, es gelingt nicht, wenn ich mir meinen Vater als Person vorstellen will, kommen immer Bilder, die schon existieren, Fotos, die ich als konkretes Standbild vor Augen habe, es lebt nicht. Der Ansatz ist falsch. Anders als alles, was ich mir vorgestellt habe, bevor ich mich heute an der Computer setzte. Nachts, als ich wach wurde, hatte ich mir alles deutlicher vorgestellt, aber eben ganz anders. (2) Ich beginne mit Experimenten. Vor allem, nichts soll ins Wesenlose zerfließen, wie endlos auch immer der Strom von Bildern und Assoziationen dahinzieht, ich muss insistieren, vermutlich. (3) Es hatte gestern Abend damit begonnen, dass ich Proust vornahm, den Einzelband Combray, ich wollte wissen, ob es stimmt, dass seine sprachlichen Meditationen (die wirklichen scheinbar nachgebildet, die aber selbst vielleicht nachträglich gebildet bzw. konstruiert sind) immer darauf zielen, dass sich das ins Auge gefasste Ding „aufklappt“ und ein Inneres preisgibt. Zum Beispiel die Kirchtürme. Wahrscheinlich werde ich die betreffenden Seiten abschreiben. Mich stört das Mechanistische dieser mystisch gedachten Vorstellung. Diesen fremden Text werde ich farblich abheben, so weiß ein „Fremdleser“ unmittelbar, wo es verbindlich wird. Immerhin habe ich vor dem Einschlafen noch die Textstelle gefunden, die ich in Erinnerung hatte. Ach, ich werde in mein Elaborat Zahlen einfügen, wo auch immer, Hauptsache der Reihe nach, so dass jeder Satz wieder auffindbar ist. So dass ich jederzeit anknüpfen kann. Also: zurück zu (1). Es genügt, sich einen starken Dreiklang vorzustellen, natürlich C-dur, später darf es der Klang b – e – a (der Anfang von „Moses und Aron“), gefolgt von c – gis – h. Nein, der C-dur-Dreiklang, sagen wir mit drei Trompeten. (4) Und zwar so stark, dass es in den Ohren schmerzt. Ich nehme Beethoven, das Finalthema der Fünften, aber nur die drei Töne des Dreiklangs, die dort nacheinander tönen, genau die Klangfarbe, die drei Töne GLEICHZEITIG und zwar schmerzend laut, wie die Posaunen von Jericho (in der Vorstellung geht das!). So real wie möglich. Leichter gehts doch gar nicht! Wenn man einigermaßen jung ist, kann man auch etwas … nehmen, etwas, das auf eine dumme Weise nach Realität schreit. Könnte sein, dass mans so besser begreift, welchen Grad es haben muss. Ist das der rechte Weg? (5) Wieviel betrübender noch als zuvor schien es mir seit jenem Tage auf meinen Spaziergängen in die Gegend von Guermantes, daß ich keine Begabung fürs Schreiben besaß und darauf verzichten mußte, je ein berühmter Schriftsteller zu werden. Das Bedauern, das ich darüber empfand, während ich allein und abseits träumte, machte mich so niedergeschlagen, daß mein Geist, damit ich es weniger fühlte, von sich aus in einer Art von Zurückweichen vor dem Schmerz ganz und gar vermied, bei dem Gedanken an Verse, Romane oder an eine Dichterzukunft zu verweilen, auf die ich offenbar aus Mangel an Talent nicht würde rechnen können. So nun, völlig außerhalb von jeder literarischen Absicht und ohne einen Gedanken daran, fühlte ich meine Aufmerksamkeit gefangen von einem Dach, einem Sonnenreflex auf einem Stein, dem Geruch eines Weges, und zwar gewährten sie mit dabei ein spezielles Vergnügen, das wohl daher kam, daß sie aussahen, als hielten sie hinter dem, was ich sah, noch anderes verborgen, das sie nicht zu suchen aufforderten und das ich trotz aller Bemühungen nicht zu entdecken vermochte.

(6) Man kann sich eine Sache derart plastisch vorstellen, dass man sie geradezu mit der Wirklichkeit verwechseln könnte, ja, darob in Panik zu geraten fürchtet; man denke lebhaft an ein fernes Enkelkind im Urlaub an der Nordsee, wie es sich fröhlich und wagemutig am Badestrand in die brechenden Wellen wirft, und schon entsteht fast unvermittelt ein Sog (der Phantasie), der dem kleinen Körper die Orientierung raubt und ihn ins Meer hinauszieht. Panik.

Zuweilen, wenn ich mir auf der Fahrt nach Süden den Dolomitenblick und den Bauernhof vorstelle, den ich kenne, etwa da drüben die letzten Sonnenstrahlen auf dem weißen Kirchlein von Laien, scheint mir das Glück so überdeutlich, dass ich auch in Gegenrichtung fahren könnte, mir suggerierend, all dies läge gerade wieder hinter mir und ich könne, gesättigt von soviel Urlaub, erholt an den Schreibtisch zurückkehren. (7) Die früheste Zeit des „Kopfkinos“, das ich entdeckte noch ehe ich in der Schule war oder irgendeinen Film gesehen hatte, veranlasste eine Verhaltensweise, die meine Oma in Angst und Schrecken versetzte: der Junge legte sich am helllichten Tage auf die Couch mit dem Gesicht zur Wand und behauptet, er sei gar nicht krank! Er erfand sich Geschichten, die imaginär – vor seinem inneren Auge – „real“ abliefen. Neulich erzählte Frank T., er habe einen Kollegen gehabt, der sich die einzelnen Zusammenklänge eines Saxophon-Duos so intensiv vorzustellen vermochte, dass er sogar die Differenztöne wahrnehmen konnte. Soll ich das glauben? Physische Eigenschaften realer Töne im irrealen Raum? Hat er sie gehört oder imaginiert?

Ideale Klangvorstellung. Idealton – für Geiger auch verhängnisvoll. Fetisch Klang – die Religion der Streicher, sagte Kolisch. Entspannung ist kein Wert an sich. Beim Stabhochsprung oder beim Hundertmeterlauf. Was ist mit der Innenspannung einer Melodie?

(8) Da ich genau fühlte, daß es in ihnen war, blieb ich unbeweglich stehen, um sie anzuschauen, einzuatmen, um den Versuch zu machen, mit meinem Denken über das Bild oder über den Duft noch hinauszugelangen. Wenn ich dann meinen Großvater einholen und meinen Weg fortsetzen mußte, suchte ich sie wiederzufinden, indem ich meine Augen schloß; ich konzentrierte mich völlig darauf, genau die Linie des Daches, den exakten Farbton des Steines wiederzufinden, die, ohne daß ich begreifen konnte warum, mit etwas angefüllt zu sein schienen und bereit sich zu öffnen, um mir auszuliefern, wovon sie selbst nur die Hülle waren. Gewiß waren es nicht Eindrücke dieser Art, die mir die verlorene Hoffnung wiedergeben konnten, eines Tages Schriftsteller und Dichter zu werden, denn sie waren immer an einen bestimmten Gegenstand ohne allen geistigen Gehalt und ohne Beziehung zu einer abstrakten Wahrheit geknüpft. Aber wenigstens vermittelten sie mir ein fragloses Vergnügen, eine Illusion von Fruchtbarkeit, und lenkten mich dadurch von meinem Kummer, jenem Gefühl der Ohnmacht ab, von dem ich immer befallen worden war, wenn ich nach einem philosophischen Gegenstand für ein großes literarisches Werk gesucht hatte. Aber die Arbeit meines Bewußtseins war so angreifend – eine Arbeit, die diese Eindrücke von Formen, Düften oder Farben mir auferlegten – nämlich zu erfassen, was sich hinter ihnen verbarg, daß ich bald anfing, vor mir selbst Entschuldigungen zu finden, um mich dieser Anstrengung zu entziehen und mich nicht damit länger ermüden zu müssen. Zum Glück riefen meine Eltern nach mir; ich fühlte, daß ich im Augenblick nicht über die nötige Ruhe verfügte, um mit Nutzen weiterzuforschen, daß es besser sei, nicht mehr daran zu denken, bis ich zu Hause wäre, und mich nicht zuvor zwecklos abzuquälen. Ich beschäftigte mich dann also nicht mehr mit jenem Unbekannten, das sich in einer Form oder einem Duft verbarg, trug es aber unter der Hülle von Bildern mit mir fort, unter denen ich es lebendig vorfinden würde wie die Fische, die ich an den Tagen, wo man mich fischen ließ, in meinem Korbe unter einer Schicht von Kräutern kühl und frisch mit nach Hause brachte. War ich erst daheim, so dachte ich an anderes, und so häufte sich in meinem Geist (wie in meinem Zimmer die Blumen, die ich auf meinen Spaziergängen gepflückt hatte, oder die Dinge, die mir geschenkt worden waren) mancherlei an: ein Stein, auf dem ein Lichtreflex spielte, ein Dach, ein Glockenton, ein Blätterduft, viele verschiedene Bilder, unter denen seit langem schon die einst geahnte Wirklichkeit weggestorben war, die zu entdecken meine Willenskraft damals nicht ausgereicht hatte.

(9) Ein paar Jahre lang habe ich geglaubt (gehofft), dass der Glaube etwas Reales bewirken könne, nicht unbedingt Berge versetzen, aber etwas so Lächerliches wie eine laut tickende Uhr zum Stillstand bringen, – das dürfte doch eine Kleinigkeit sein. Nicht der Glaube, sondern die schiere Kraft der Imagination. Ich schäme mich heute, wenn ich darüber nachdenke, was alles ich für möglich gehalten habe, während ich doch gleichzeitig „echte“ philosophische Bücher las. Ich hielt das für zwei Welten, die sich nicht ausschließen. Es war dieselbe Zeit, als z.B. der unbekannte Sloterdijk irgendwo in Indien Erleuchtung suchte. Irgendwo? Bei Osho.

(10) Selbstverständlich haben wir – gerade als Musiker – immer auch mit Unsichtbarem zu tun. Nicht schlecht, sich etwas vorzustellen, um damit operieren zu können. Es reicht nicht, vom INNEREN HÖREN zu sprechen und zu meinen, darüber könne nichts weiter gesagt werden oder es könne nicht direkt angesprochen werden. Wenn ich mir intensiv eine sprudelnde Quelle im Waldesdunkel vorstelle, – könnte es sein, dass ich bald ein gewisses Örtchen aufsuchen muss. Ist das nicht eine großartigere psychophysische Leistung als das gedankliche Abschalten eines tickenden Weckers?

(11) Wenn Cerone (1609) sagt: „Der vollendete Sänger singt mehr mit den Ohren als mit dem Munde“, ein anderer Meister sagt „Die Ohren sind die Lehrmeister der wahren Gesangskunst!“ – und alle anderen in diesen Kanon einstimmen, „so liegt der große Irrtum nur darin, daß sie nicht wußten, wie stark bei der Übung der reinen Nachahmung nicht nur das Ohr und natürlich nebenher das Auge, sondern auch vor allem der Muskelsinn beteiligt ist.“ So die Gesangspädagogin Franziska Martienssen. Das Problem: „der bewußten Beobachtung von Muskelempfindungen [ist] von vornherein eine Schranke gesetzt; denn viele von ihnen führen eben völlig irre und müssen darum der gewollten Nichtbeachtung unterliegen.“ Und weiter: Muskelempfindungen im Kehlkopf äußern sich in Schmerzgefühlen und zeugen von falscher Spannung (oder pathologischen Veränderungen). Der Sänger wird bei richtigem Singen im ganzen Kehlkopfapparat gar keine aktiven Muskelempfindungen haben.“ [Seite 19]

(12) Und hier beginnt der sensationelle Aspekt der Sache – sage ich, um Sie zum Weiterlesen zu zwingen – die Lenkung dieser empfindungsfreien Muskeln geschieht durch Vorstellungen, die von Worten oder Bildern getragen werden, die unter Umständen gar nicht besonders „passen“. ZITAT: Wohl aber können zwei [gesungene] Töne gleicher Tonhöhe das erstemal von oben, das zweitemal vom Unterleib aus vorgestellt sein, und beide mal dem Schüler als gut und richtig zum Bewußtsein kommen. Das „Von-oben-Nehmen“ enthält das eben besprochene Bild des Setzens der Töne, und außerdem ein sehr deutliches Hervorheben der oberen Resonanz, so daß der Ton sofort im Ansatz durch Vibrationen als Organempfindung des Kopfes bewußt wird. Das „Von-unten-Ansetzen“ aber richtet die Aufmerksamkeit in erster Linie auf das Gefühl des Körperklanges und auf die Gesamteinstellung; der Atemapparat ist gespannt, der Weg aber ist locker: nun fliegt der Ton durch einen leisen Impuls des Zwerchfelles in die Höhe. Die Empfindungen des lockeren offenen Raumes im Halse, „als könnte eine Faust in den Magen greifen“, gibt die Vorstellung, als käme der Ton von dort, wo dieser innere Raum des Instrumentes anfängt: aus der tiefsten Tiefe, eben „aus dem Unterleib“, wie Caruso es bezeichnete. Mit den Worten: „den Magen ausleeren beim Singen“ pflegte der berühmte King Clark seinen Schülern etwas Ähnliches zu sagen. „Sich in den Kopf übergeben“ ist die gleiche, noch präziser gefaßte Forderung, deren Drastik allerdings nur durch den Eifer beim Unterricht zu entschuldigen ist. Die alten Italiener gingen dagegen wieder von oben nach unten: bera la voce – „trinke die Stimme“. Auch diese letzte Vorschrift ist für die Weite und Lockerheit des Tonweges ausgezeichnet. (Dagegen etwa vom „Essen“ der Töne zu sprechen, wäre falsch, wegen der viel zu starken Beteiligung der Schlundmuskulatur.) All solche Begriffe nun, so wenig schön und ästhetisch sie teilweise anmuten, können bei richtiger Dosierung ungeheuer wertvoll für die Ausbildung sein. Man kann in vielen Fällen sagen: je natürlicher und drastischer, desto besser! – als heiteres Gegengewicht gegen die vom Schüler wie vom Lehrer geforderte feinste Sensibilität. (S.100)

(13) Eines Tages jedoch – als wir unseren Spaziergang weit über die gewohnte Zeit ausgedehnt hatten und so glücklich waren, am späten Nachmittag auf halbem Heimweg Doktor Percepied zu begegnen, der in seinem Wagen gemütlich des Weges kam, uns erkannte und zu sich einsteigen ließ – hatte ich einen Eindruck dieser Art, bei dem ich nicht nachgab, bis ich tiefer in ihn eingedrungen war. Man hatte mich zum Kutscher auf den Bock sitzen lassen, und wir fuhren wie der Wind, weil der Doktor vor der Heimkehr noch in Martinville-le-Sec noch einen Patienten besuchen mußte, vor dessen Tür wir auf ihn warten sollten. An einer Wegbiegung hatte ich auf einmal jenes besondere Lustgefühl, das keinem anderen glich, beim Anblick der beiden Kirchtürme von Martinville, auf denen der Widerschein der sinkenden Sonne lag und die infolge der Wagenbewegung und der Windung der Straße den Platz zu wechseln schienen; es kam dann noch der von Vieuxvicq hinzu, der, von den beiden anderen durch einen Hügel und ein Tal getrennt, etwas höher in der Ferne liegt und ihnen dennoch ganz nahe benachbart schien.

Beim Feststellen und Einprägen der Form ihrer Spitze, der Verschiebung ihrer Linien, der Oberflächen, auf denen die Sonne lag, fühlte ich, daß ich noch nicht am Ende meiner Eindrücke war, daß etwas sich noch hinter dieser Bewegung, dieser Helligkeit befand, etwas, das sie zu enthalten und zugleich zu verbergen schien. Die Kirchtüme wirkten so fern, und es sah aus, als ob wir uns ihnen nur wenig näherten, so daß ich ganz erstaunt war, als wir gleich darauf vor der Kirche von Martinville hielten. Ich wußte nicht, weshalb es mich glücklich gemacht hatte, sie am Horizont zu erblicken, und der Zwang, nach dem Grunde zu forschen, lastete quälend auf mir; ich hatte Lust, die Erinnerung an die sich verschiebenden Linien in meinem Kopfe aufzubewahren und im Augenblick nicht mehr daran zu denken. Hätte ich es getan, so wären wahrscheinlich die beiden Türme zu den zahllosen Bäumen, Dächern, Düften und Klängen hinübergewallt, die mir vor andern aufgefallen waren wegen der unbestimmten Lust, die ihre Wahrnehmung mir verschaffte, der ich jedoch nicht nachgegangen war. Ich stieg vom Wagen und sprach mit meinen Eltern, während wir auf den Doktor warteten. Dann fuhren wir weiter, ich nahm meinen Platz auf dem Bock wieder ein, ich wendete den Kopf, um die Türme noch einmal anzuschauen, die ich etwas später an einer Biegung des Weges noch einletztes Mal sah. Da der Kutscher, der nicht zum Reden aufgelegt schien, auf meine Bemühungen kaum eine Antwort gab, blieb mir nichts anderes übrig als mangels anderer Gesellschaft mich ganz meiner eigenen zu überlassen und zu versuchen, mir meine Kirchtürme nochmals vorzustellen. Bald darauf war es, als ob ihre Umrißlinien und besonnten Flächen wie eine Schale sich öffneten und etwas, was mit in ihnen verborgen geblieben war, nunmehr erkennen ließen; es kam mir ein Gedanke, der einen Augenblick zuvor noch nicht in meinem Bewußtsein war und der sich in meinem Hirn zu Worten gestaltete, und die Lust, die mir soeben der Anblick der Türme bereitet hatte, war so gesteigert dadurch, daß ich, von einer Art von Rausch erfaßt, an nichts anderes dachte. In diesem Augenblick – wir waren schon weit von Martinville entfernt – erkannte ich sie von neuem, diesmal ganz schwarz, denn die Sonne war untergegangen. Durch eine Wendung des Weges wurden sie mir für Sekunden entzogen, dann zeigten sie sich ein letztes Mal, dann sah ich sie nicht mehr. (Seite 178)

14) Ich sollte erwähnen, dass ich einen quasi-religiösen Schlüssel zu Prousts Werk dem großen Essay von Ernst Robert Curtius verdanke: in seinem großen Werk „Französischer Geist im Zwanzigsten Jahrhundert“ (Francke Verlag Bern und München Zweite Auflage 1952 Seite 274 bis 355), darin insbesondere das Kapitel „Kontemplation“, aber auch „Intuition und Ausdruck“. Und viel später fand ich in Safranskis Schopenhauer-Buch die Quelle, die vielleicht auch für Proust maßgeblich war, entdeckt 2008. Ich gebe die betreffenden Seiten wieder, weil mir die Zeit fehlt, sie abzuschreiben, dort soll es auch weitergehen:

Quelle Rüdiger Safranski: Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie / Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 4.Auflage 2006

15) Ohne mir zu sagen, daß das, was hinter den Türmen von Martinville verborgen war, einem wohlgelungenen Satz entsprechen mußte, da es mir ja in Gestalt von Worten, die mir Freude machten, aufgegangen war, bat ich den Doktor um Bleistift und Papier, und trotz der Stöße des Wagens verfaßte ich, um mein Bewußtsein zu entlasten und aus Begeisterung das folgende kleine Stück Prosa, das ich später wiederfand und hier nur wenig abgeändert habe:

‚Einsam über der Ebene und wie auf weiter Fläche verloren stiegen die beiden Türme von Martinville zum Himmel empor. Bald sahen wir ihrer drei: mit einer kühnen Wendung sich ihnen gegenüberstellend hatte ein Säumiger, der Kirchturm von Vieuxvicq, sich zu ihnen gesellt. Die Minuten vergingen, wir fuhren schnell, und dennoch lagen die drei Türme immer in der Ferne vor uns wie drei Vögel, die unbeweglich, in der Sonne sichtbar, auf der Ebene hockten. Dann trennte der Turm von Vieuxvicq sich ab, er rückte weiter fort, und die Türme von Martinville blieben allein, bestrahlt vom Licht des Sonnenuntergangs, den ich selbst in dieser Entfernung auf ihren abfallenden Flanken spielen und lächeln sah. Wir hatten lange gebraucht, um ihnen näher zu kommen, so daß ich mir vorstellte, wieviel Zeit es noch dauern würde, bis wir sie erreichten, als auf einmal der Wagen nach einer kurzen Wendung uns unmittelbar an ihren Fuß geführt hatte; sie ragten so plötzlich vor uns auf, daß wir mit einem Ruck halten mußten, um nicht ans Portal zu stoßen. Wir setzten unseren Weg wieder fort; wir hatten Martinville schon ein Weilchen verlassen, und das Dorf, das uns erst noch sekundenlang das Geleit gab, verschwand, als allein am Horizonte stehend und Zeugen unserer Flucht die beiden Türme und der von Vieuxvicq uns noch ein Lebewohl zuwinkten mit ihren leuchtenden Spitzen. Manchmal trat einer von ihnen zurück, damit die anderen uns noch einmal sehen könnten; aber nun wendete sich der Weg nach einer anderen Richtung, sie kreisten noch einmal im Abendlicht wie drei goldene Zapfen und entzogen sich dann meinem Blick. Ein wenig später aber, als wir schon nahe bei Combray waren und die Sonne untergegangen war, sah ich sie ein letztes Mal in sehr weiter Ferne nur noch wie drei Blumen aufgemalt auf den Himmel über der flachen Horizontlinie der Felder. Sie erinnerten mich an drei junge Mädchen der Sage, die in der Einsamkeit zurückgeblieben waren, als es schon dunkelte; und während wir uns im Galopp entfernten, sah ich sie verschüchtert ihren Weg suchen, nach mehrmaligem ungeschicktem Straucheln die edeln Silhouetten aneinanderdrängen, die eine hinter die andere gleiten und schließlich auf dem noch rosigen Himmel nur mehr eine einzige anmutige, in ihr Schicksal ergebene schwarze Gruppe bilden, um dann in der Nacht zu verschwinden.‘

Ich dachte niemals an diese Zeilen zurück, aber damals in dem Augenblick, als ich auf der Ecke des Bockes, wo der Kutscher des Doktors gewöhnlich in einem Korb das auf dem Markt von Martinville eingekaufte Geflügel abstellte, sie beendet hatte, spürte ich, daß sie mich so vollkommen von diesen Kirchtürmen und von dem, was sich hinter ihnen verbarg, zu befreien vermocht hatten, daß ich, als sei ich selber ein Huhn, das ein Ei gelegt hat, mit schriller Stimme zu singen begann.

Quelle PROUST: COMBRAY Die Fischer Bücherei der hundert Bücher März 1962 / aus: Marcel Proust. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bd. 1: In Swanns Welt. Übersetzt von Eva Rechel-Mertens. Frankfurt am Main und Zürich 1953. Titel der französischen Originalausgabe: À la recherche du temps perdu. Vol. I: Du côté de chez Swann.

(Fortsetzung folgt)