Archiv der Kategorie: Pädagogik

Sokrates, die alte Schule und eine „ungeschriebene Geheimlehre“

Die private Vorgeschichte

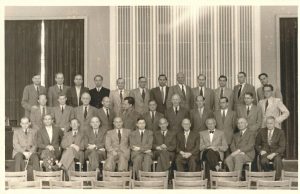

Bilder aus dem Lehrer-Kollegium meines Vaters, 50er Jahre (Fotos privat).

Eine Konferenz

Zentral: Direktor „Peach“ Paul Müller

Zentral: Direktor „Peach“ Paul Müller

Ein eher privates Treffen

Mein Vater, nach einem Chor-Konzert, entspannt mit Frau und Kind (*1950), ihm zur Seite zwei Kollegen: „Eule“ Klaus und „OWB“ Oberwahrenbrock, etwa 1956. Meine Mutter datierte Fotos oft mit dem Hinweis: „Das war nach seiner ersten (oder zweiten) Operation.“

Die offizielle Präsentation

1.Reihe ganz links und ganz rechts:

1.Reihe ganz links und ganz rechts:

Artur Reichow (1901-1959) ← Ltg. Winkler → Hellmuth Dempe (1904-1990)

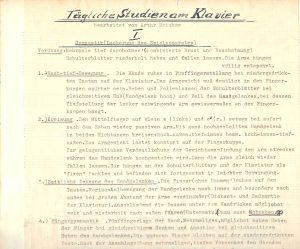

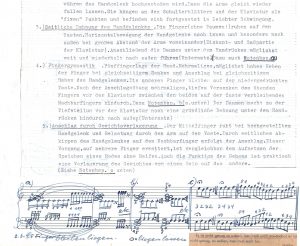

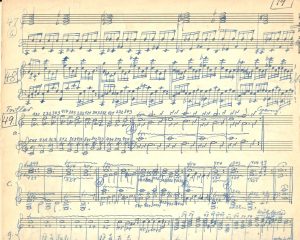

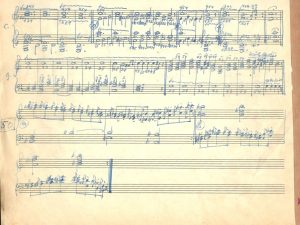

(Lebensinhalt: Übungen für das komplexe Klavierspiel)

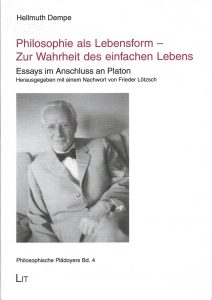

(Lebensinhalt: die Wahrheit des einfachen Lebens)

„Unsere“ letzten 50er Jahre:

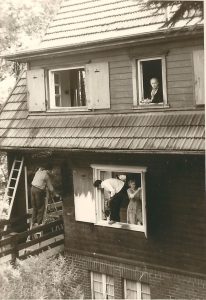

Mein Vater und meine Mutter, Spätsommer 1957, im Café Freudental, vor seiner letzten Operation. Wird alles neu? Das neue (alte) Holz-Haus am Paderborner Weg 26 – auf der anderen Seite der Bielefelder „Promenade“, also der Stadt zugewandt – hatte ihm (oder vor allem ihr?) einen Lebenswunsch erfüllt. Nur zum Schein hatte er damals fürs Foto auch noch einen Pinsel in die Hand genommen.

oben Artur, unten (v.r.n.l.) Gertrud, Jan, Bernd

oben Artur, unten (v.r.n.l.) Gertrud, Jan, Bernd

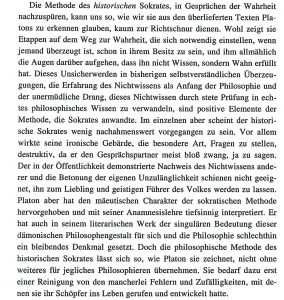

Es muss dieses letzte Kaffeetrinken gewesen sein, bei dem Hellmuth Dempe hinzustieß, wie meine Mutter berichtete: die beiden Kollegen diskutierten und gerieten in Streit. Worüber? Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie über pädagogische, disziplinarische Fragen völlig unterschiedlicher Ansicht waren: mein Vater autoritär, leicht aufbrausend, Dempe philosophisch, auf sokratisches Gespräch vertrauend, zumindest „offiziell“. Wahrscheinlich beide mit Hang zur Rechthaberei. Oder war es „der vegetarische Gedanke“? (Buch Seite 90). Brisant auch für meine Mutter, ebenso Dempes Verehrung für Albert Schweitzer. Dempe war 3 Jahre jünger als mein Vater, hatte aber zum Zeitpunkt des Streitgesprächs – im Gegensatz zu ihm – noch 30 Jahre der Entwicklung vor sich. Und wenn man meint, er habe sich an einige unantastbare philosophische Autoritäten geklammert, „im Anschluss an Platon“, so mag eine Passage über die“ sokratische Methode“ uns aufklären: da gebraucht er zwar ungeniert die Formulierung von einem möglichen „geistigen Führer des Volkes“, spricht aber zugleich von einer notwendigen „Reinigung [dieser Methode] von den mancherlei Fehlern und Zufälligkeiten, mit denen sie ihr Schöpfer ins Leben gerufen und entwickelt hatte.“

Ich hätte damals, als ich selbsttätig die Lektüre des Fischerbuchs „Sokrates im Gespräch“ begonnen hatte (1955), dann mit dem rde-Band „Der Tod des Sokrates“ von Romano Guardini (1958) und drei Bänden Schleiermacher-Übersetzungen fortfuhr und mich dauerhaft für das Thema begeisterte, von Dempe ernsthaft lernen können. Oder auch gerade nicht, – während es tatsächlich einem vorübergehenden Lehrer wie Karl Ernst Nipkow mit der AG „Moderne Lyrik“ spielend gelang. So dass ich mich zugleich von Albert Schweitzer und seiner Bach-Frömmigkeit verabschiedete, für die der alternde Dempe noch in diesem späten Buch treuherzige Elogen schrieb.

Die Übungen der Breithaupt-Methode, der unser Vater am Klavier anhing, lehnten wir ab (mein älterer Bruder und ich), weil sie nicht zur absoluten Selbständigkeit der Finger zu führen schien. Aber wie er schwor ich später auf eine Sammlung von konzentrierten Einzel-Übungen (André Stoyanov), mit deren Hilfe ich glaubte allen technischen Schwierigkeiten des Klaviers gewachsen zu sein. S.a. hier.

Zu Dempes Schrift

Der Herausgeber seiner Schriften wurde Frieder Lötzsch, – Theologie-Professor in Münster, interessanterweise ein ehemaliger Klavierschüler meines Vaters. Bei einem Treffen der Ehemaligen im Bielefelder Ratsgymnasium hatte er einen Tisch mit eigenen Schriften aufgestellt. Wir haben jedoch bei dieser Gelegenheit unsere Kindheitsbekanntschaft nicht aufgefrischt.

Was mich bewogen hat, jetzt plötzlich diesen Lehrer unserer Schule, dessen Unterricht ich nie unmittelbar genoss, als Pädagogen so ernst zu nehmen, wie nie zu Zeiten meines Vaters? Es war der differenzierte tiefere Zusammenhang der beiden Lebensverläufe (nach 2 Weltkriegen!). Und: z.B. der folgende ungeschminkte Erfahrungsbericht über die (korrigierte) sokratische Lehrmethode, – exemplifiziert ausgerechnet an einem berühmten Heraklit-Satz, der mit dem Krieg als Vater aller Dinge zu tun hat oder zu haben scheint: aus der Sicht meiner Generation gehört das Thema unzweifelhaft in den Kompetenzbereich der Väter, die aber hier im realen Leben wohl beide jedes Wort darüber vermieden.

Quelle Hellmuth Dempe: Philosophie als Lebensform – Zur Wahrheit des einfachen Lebens / Essays im Anschluss an Platon / Herausgegeben mit einem Nachwort von Frieder Lötzsch / Reihe „Philosophische Plädoyers Bd.4 LIT Verlag Berlin 2006 (Seite 13 ff)

Noch etwas erinnere ich: der zweite Musiklehrer an unserer Schule, der den furchtbar unfähigen Eulenstein (?) ersetzte, hieß Georg Scheel, der offenbar in Berlin Studienkollege meines Vaters gewesen war und ernsthafte Ambitionen als Komponist entfaltete. Er war eines Abends bei uns zu Gast und hatte vorher den Wunsch geäußert, einen eigenen Text vorzutragen: über die Zukunft der Musik in einem modernen Staat. Den Entwurf hatte er allerdings nach dem Muster Platons entwickelt, so dass sich starke Einwände ergaben (etwa: das sei reichlich totalitär, – wobei dieses Wort nicht gebraucht wurde, aber ob und wie von meinem Vater, weiß ich nicht). Irgendwie entsprach das dem Zug der Zeit, neue, alte Grundlagen hochzuheben, wozu vielleicht auch gehörte, dass die Hitler-Zeit eher als Unfall eingestuft wurde. Ohne der Vergangenheit auch nur mit einem Wörtchen zu gedenken, eher der Tatsache, dass Georg Scheel „aus dem Osten“ kam. Im Unterricht erregte er mit dem Vortrag eines Klavierstücks aus op.11 von Schönberg spöttische Aufmerksamkeit, das seinen dürftigen pianistischen Fähigkeiten entsprach (sehr kurz und thematisch auf Terz-Intervall beschränkt). Er selbst komponierte eher markig-kernig für Schul-Chor mit Quart- und Quintklängen: „Bemeßt den Schritt! Bemeßt den Schwung! Die Erde bleibt noch lange jung! Dort fällt ein Korn, das ſtirbt und ruht. Die Ruh iſt ſüß. Es hat es gut.“

Zu den Themen des Dempe-Buches (Inhaltsverzeichnis):

Die Nummern 2., 6., 8. und 13. bezeichnen im antiken Versmaß gehaltene Gedichte des Autor, immer nur Höchstes wollend, entfernt an Goethes „Urworte. Orphisch“ gemahnend, die ich noch gläubig auswendig lernte, – bevor Gottfried Benn kam und für Radikalität sorgte. Einige Zeilen aus Dempes Nr.8 : „Eines im Vielen zu sein, / vieles im Einen zu tun, / Naht dann das Schöne im Sein, / reich in dem menschlichen Kreis, glänzt es im göttlichen Licht / über dem friedlosen Streit, / und das Gerechte erblüht. / Dunkelt die leidvolle Welt, / zeigt sich Gewalt überall, / Ichsucht und Torheit und Neid. / Aber die ordnende Zahl, / Eidos und Kosmos zugleich, / weist auf den Urgrund des Alls, / der nur dem Einen gehört.“ (…)

Ich dachte und denke nicht daran, in solchen Worten über die Gegenwart nachzudenken.

In Nr. 7 „Platon und das 20. Jahrhundert“ verweile ich im Abschnitt 7.8. und vermute, dass darin die eigentlich treibende Kraft für Dempe steckt: „Gegentendenzen aus philologischer Forschung“, darin der Satz: „Die eigenartige Mathematisierung der Wirklichkeit, wie sie in der platonischen Philosophie vorliegt, wird von führenden Physikern unserer Tage, z.B. HEISENBERG, als Vorahnung heutiger atomphysikalischer Anschauungen empfunden und gewürdigt.“ (Es lag in der Zeit: JR „Einstein und das Universum“ Fischerbuch Aug.1955).

Im vorhergehenden Text geht Dempe ausführlich ein auf „Die Tübinger Schule“ mit H.J.Krämer und K.Kaiser „Platons ungeschriebene Lehre“ – zwischen Plato und Plotin, eine Sammlung, „die uns ermöglicht, die esoterische Philosophie vor Augen zu stellen“. Ich hörte zum ersten Mal, welcher Kritik die Schleiermacher-Übersetzung, der ich immer kritiklos folgte, ausgesetzt war und ist.

(Fortsetzung folgt)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeschriebene_Lehre hier

Jürgen Villers hier

Plinius (Pompeji, Vesuvausbruch)

Non scholae sed vitae discimus? Na gut, es ist nie zu spät…

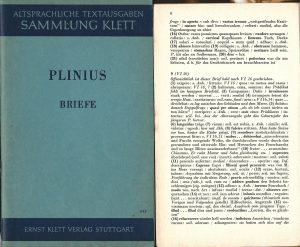

In der Nähe des Klaviers liegen ausgemusterte Lehrbücher. Doch die Farbe blau … nicht grau.

inliegend der Kommentar, davon nur 1 Seite, betrifft die Textseiten 15-17. Immerhin erfährt man, dass Plinius häufig an Sodbrennen litt… (Anm.19)

inliegend der Kommentar, davon nur 1 Seite, betrifft die Textseiten 15-17. Immerhin erfährt man, dass Plinius häufig an Sodbrennen litt… (Anm.19)

Der zufällige Blick in ein altes Latein-Schulbuch erweckt widerstreitende Gefühle. Was hinderte mich eigentlich damals, den Stoff spannend zu finden? Mir fehlten die angrenzenden Wissensgebiete. Oder sie waren ohne lebendigen Anreiz. Die Plinius-Briefe hätten mich interessieren müssen, schon weil es „Briefe“ waren, die sich auf wirklich Erlebtes bezogen. Aus freien Stücken hätte ich heute hinter den Namen in der Überschrift nicht einmal die Stichworte Pompeji und Vesuv schreiben können. Vor oder nach Christus? Plinius der Ältere oder der Jüngere? Sind sie nicht Vater und Sohn? Avunculus? Später änderte sich alles, – als alles spezifisch Lateinische schon längst vergessen war, 1970 Pompeji in Essen und auf Konzertreise in Süditalien hier. Daran erinnere ich mich, wenn ich heute als erstes bei Wikipedia nachschaue.

„Vom Vulcanusfest an [jährliches Fest des Gottes Vulcan am 22. August] begann er bei künstlicher Beleuchtung zu arbeiten, […] und zwar lange vor Tag; im Winter aber begann er um ein oder spätestens um zwei Uhr, oft schon um Mitternacht – freilich konnte er jederzeit sehr gut schlafen, manchmal auch mitten in der Arbeit, um dann sofort wieder weiterzufahren. Vor Tagesgrauen ging er zu Kaiser Vespasian, denn auch jener benützte die Nacht zur Arbeit, dann zu dem ihm aufgetragenen Geschäft. Nach Hause zurückgekehrt, widmete er den Rest der Zeit seinen Studien.“

„Daher pflege ich zu lachen, wenn mich gewisse Leute einen fleißigen Gelehrten nennen, der ich im Vergleich zu ihm der größte Faulpelz [desidiosissimus] bin – doch etwa nur ich, den teils öffentliche Verpflichtungen, teils solche meinen Freunden gegenüber zersplittern? Wer von denen, die ihr ganzes Leben der Wissenschaft widmen, müßte nicht neben ihm gleichsam als Träumer und Nichtstuer erröten?“[

HIER Wikipedia zu Plinius dem Jüngeren, der die Katastrophe üb/erlebte. In unserm Latein-Text gab es sogar die deutsche Zwischen-Überschrift Der Vesuvausbruch des Jahres 79 mit dem Zusatz (VI 20); das muss doch die jungen Leute von heute (wie damals auch?) fesseln. Scrollen Sie bitte unten zum Buch-Text und weiter zum Link der Übersetzungen, klicken Sie dort in der Liste auf Buch 6.20 und lesen Sie:

„Du sagst, der Brief, den ich Dir auf Deinen Wunsch über den Tod meines Onkels schrieb, habe Dich begierig gemacht, zu erfahren, was ich, der ich in Misenum zurückgeblieben war – an dieser Stelle hatte ich abgebrochen – , erlebt hätte, nicht nur an Ängsten, sondern auch an Geschehnissen. Obwohl ich schaudere, daran zu denken, will ich beginnen. Nach der Abfahrt meines Onkels verwandte ich den Rest des Tages auf meine Arbeit – deswegen war ich ja zurückgeblieben – ; dann Bad, Essen, unruhiger, kurzer Schlaf. Vorhergegangen waren während vieler Tage Erdstöße, kaum furchterregend, weil in Campanien gewöhnlich; in jener Nacht aber nahm das Beben so zu, daß man glaubte, es gerate nicht nur alles in Bewegung, sondern gründlich durcheinander. Meine Mutter stürzte in mein Schlafgemach; ich wollte gerade aufstehen, um sie zu wecken, falls sie schliefe.“

Die lateinischen Texte und deren Übersetzungen, Satz für Satz, findet man HIER

Wäre es damit nicht verführerisch leicht, im lateinischen Satzbau wieder Fuß zu fassen? … tibi de morte avunculi mei scripsi… .[der ich] Dir vom Tode meines Onkels geschrieben habe … Zumal nach schlechten Erfahrungen in der Schule. Grundkenntnisse vorausgesetzt. Selbst das abweisende Druckbild entfernter Jahrzehnte rückt durch Vergrößerung psychologisch näher.

Und was nun? Mehr Grundlagen? Aber welche und wie? Ich aktiviere mir ein hervorragendes Buch (WBG):

Der Test-Text ist hier allerdings unvollständig wiedergegeben. Man kann ihn auch nicht isoliert vom Lehrbuch gebrauchen, aber er erhöht die Motivation erheblich („non scholae discimus“). Das Lehrbuch im Ganzen setzt wiederum voraus, dass man 6 -7 umfangreiche Nachschlagewerke greifbar hat, Wörterbücher, Grammatiken, Lateinische Phraseologien usw. (daher im obigen Text auch die Literaturhinweise in Gestalt von Großbuchstaben). Trotzdem: Ich nutze es ohne weitere Hilfen, weil es unzählige Anregungen bietet durch Mustersätze, kommentierte Übersetzungen und Bemerkungen zur „Andersartigkeit römischen Denkens“.

Der Test-Text ist hier allerdings unvollständig wiedergegeben. Man kann ihn auch nicht isoliert vom Lehrbuch gebrauchen, aber er erhöht die Motivation erheblich („non scholae discimus“). Das Lehrbuch im Ganzen setzt wiederum voraus, dass man 6 -7 umfangreiche Nachschlagewerke greifbar hat, Wörterbücher, Grammatiken, Lateinische Phraseologien usw. (daher im obigen Text auch die Literaturhinweise in Gestalt von Großbuchstaben). Trotzdem: Ich nutze es ohne weitere Hilfen, weil es unzählige Anregungen bietet durch Mustersätze, kommentierte Übersetzungen und Bemerkungen zur „Andersartigkeit römischen Denkens“.

Quelle Gregor Maurach: Lateinische Stilübungen / Ein Lehrbuch zum Selbstunterricht / Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1997 ISBN 3-534-13692-6

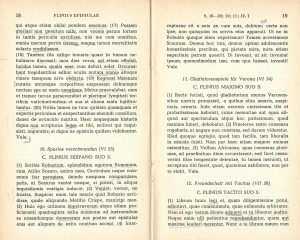

Und was ist eine Plinianische Eruption? Am besten hier in Wikipedia selbst nachlesen!

Neue Meldung 12.08.2023

https://www.merkur.de/wissen/super-vulkan-italien-fachleute-warnen-studie-neapel-supervulkan-campi-flegrei-92334142.html hier

Neuer Film ZDF 3.4.23

Nachtrag 3.7.24

Pompeji hier https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/schaetze-des-roemischen-reichs–pompeji-100.html

Herculaneum hier https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/schaetze-des-roemischen-reichs–herculaneum-100.html

Lebenslieder?

Wie in der Popwelt über Klassik gesprochen wird

Immer mal wieder beschäftigt mich die Frage, wie andere Menschen eigentlich ohne klassische Musik auskommen.

Anders gefragt: welche Rolle spielt die klassische Musik für die Mehrheit unserer Gesellschaft? Tut sie bei ihnen keinerlei Wirkung? Oder: was ist es denn, was die Leute bewegt, wenn sie sich außerhalb der Klassik mit Musik beschäftigen? Und richtig zuhören. Nicht nur mitwippen. Oder tanzen. Was zwingt sie, nach Wiederholung zu verlangen?

Man schaue auch hier. Und hier.

Das beschäftigt mich also nicht nur am Rande, es betrifft ja mich selbst „existenziell“, wenn ich mich z.B. mit Enkelinnen und Enkeln unterhalte, deren Wohlergehen mir alles andere als gleichgültig ist. Auch die Frage der Toleranz spielt da eine Rolle: dulde ich es (nehme ich es hin), wenn abfällig über „Opas Musik“ gesprochen wird. Oder denke ich: es ist unwichtig, wenn sie in diesem Punkte „dumm“ sind? (Sind sie nicht: sie denken auch bei ihrer Musik.) Ist es auch egal, wenn sie nicht lesen? Oder nur Krimis? Oder ihre Zeit mit Computerspielen ausfüllen. Ist heute ALLES anders? Hat die UMWERTUNG aller Werte längst stattgefunden? Aber anders als Nietzsche gedacht hat. Seinen Namen kennt niemand mehr. Die Umwertung ging in Richtung Entwertung. Klassik aber braucht einen Vorschuss an positiver Bewertung und eine frühe Eingewöhnung in das Ritual, z.B. die Erfahrung, in einem Liederabend – hinter dem gekünstelten Ritual – so etwas wie die Inkarnation einer Wahrheit zu erleben. . . . . »das weite Meer schon dunkelt, laß ausruhn mich von Lust und Noth, bis daß das ew’ge Morgenroth den stillen Wald durchfunkelt.«

Als ich noch „an der Macht“ war, folgte ich einem antiautoritären Prinzip der Erziehung, soweit ich es vermochte. Summerhill wurde ja überall diskutiert. Ich selber lehnte nachträglich die in meiner Kindheit zuhaus „genossene“ Erziehung ab. Meine Mutter war später entsetzt, wenn mein Söhnchen „Blödmann“ zu mir sagte und ich nicht reagierte. Wir redeten ja viel miteinander, ohne Wörter dieser Art zu benutzen, es gab viel Freiheit. Aufklärung hatte eine große Bedeutung. Alles konnte zur Diskussion gestellt werden, gerade auch die „Würde“ der Eltern, nur eins nicht: dass man Musik lernt. Wenn man wartet, bis das Kind selbst entscheiden kann, ist es zu spät. Was im täglichen Leben konkret bedeutete: Klavier zu lernen soll wenigstens in einer Musikerfamilie selbstverständlich sein, das lernt man genau so wie Lesen und Schreiben. Der sinnvolle Gebrauch der Finger! Feinmotorik! Klavier ist das abendländische Instrument schlechthin, wie die Laute für den Orient. Aber gern – nach freiem Wunsch des Kindes – auch ein zweites Instrument. Auch Jazz, Pop und alles andere stand offen, – sobald die klassische Pflicht erledigt war.

Aber das ist hier nicht mein Thema, sondern nur der Hintergrund meines Interesses an anderen Menschen, gerade solchen, die ohne meine Themen zufrieden sind. Ein dazu passendes Grundthema wäre dabei im Hintergrund eben auch – wie gesagt: TOLERANZ. (Ein Extra-Artikel ist in Planung.)

Und Barbara Schöneberger ist ein Phänomen. Oft schwer zu ertragen, schrille Mode präsentierend, zuweilen auch schlechte Sendungen, laut und aufdringlich, imponiert sie doch immer wieder mit ihren Einfällen und ihrer Fähigkeit, auch ernstere Themen mit guter Laune anzugehen. Unverkennbar: Menschlichkeit. Ich weiß, dass ihr Vater Soloklarinettist beim Bayerischen Staatsorchester war. Sie ist also mit (neben) klassischer Musik aufgewachsen. In die folgende Sendung bin ich durch Zufall geraten und habe sie nicht abschalten können. Kein Versuch, mich jetzt vorsichtig zu distanzieren. Im Gegenteil: ich will sie lesen lernen.

Ab ca. 12:00 Die Mutter erzählt: sie konnte schon als kleines Kind – vielleicht so zwischen zwei und drei Jahren – so locker 200 Lieder singen. Vater: sie ist wach geworden morgens und hat eigenmtlich schon gesungen, sie hat nie geweint, wenn sie aufgewacht ist. (ab 12:23 hört man das Kind singen! „aber der Wagen der rollt“) Mutzke: „und du konntest tatsächlich so 200 Lieder auswendig singen?“ „Ja, und wenns nicht so wäre, dann würdfe ich das… nicht jetzt grade demontieren…“ (wendet sich an die Mama, die im Saal sitzt:) „stimmt das, dass die Barbara damals tatsächlcih 200 Lieder …? “ Mutter: „Ja, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Fasching…“ etc. etc. „Wenn der böse Weingeist dem Papa in das Bein beißt“ / bis 13:56 dann Vater gesagt sie soll mal „Opernsängerin werden“ sie fand es aber total uncool, Opernsängerin! Mutzke: Und dann solltest du auch noch Klavier lernen! Sie: „Aber das Instrument und ich sind keine besonderen Freunde geworden.“ – „Jetzt habe ich natürlich wieder ein Klavier und so einen Chopin-Walzer krieg ich schon noch hin.“ Dann das Thema Rachmaninow (ab 14:35), Mike Schott (?) spielt das Thema des Klavierkonzertes Nr.3… ab 14:56 er musste es und tat für Mutzke sein Bestes, aber natürlich hat das Thema in dieser vollgriffigen Form keinerlei Wirkung. Wer Rachmaninow kennt, denkt an den Anfang dieses Konzertes, wie es aus dem Nichts kommt, und nur dann hat es die Aura einer fernen Erinnerung.

* * *

Soviel zu Barbara Schönebergers klassischer Musikausbildung. Mit ihrem Rachmaninow-Wunsch hat sie bei mir ein auditives „déjà-vu“ ausgelöst. Das rechne ich ihr hoch an.

Hören Sie doch den Anfang des „originalen“ Konzertes, ertragen Sie das Ritual des Konzertsaales, des Orchesters, des Publikums, hören Sie nur das Klavier mit seiner archaischen Melodie. Können Sie aussteigen? Nein, cool ist das nicht, auch wenn es noch so cool gespielt wird. Sie wollen es wiederhören. Und als ein „Lebenslied“ könnte man es sich in der Popwelt durchaus vorstellen. Hier.

* * *

Ich kann so nicht enden, quasi mit einem großen Fingerzeig in die reine Welt des Konzertsaals. Zu Anfang des Artikels sprach ich noch von der Welt der Enkel:innen, ohne zu erwähnen, dass die Anspielung auf das Wort TOLERANZ nicht einen heimlichen Richterspruch verbrämen sollte. Daher folgt hier ohne großen Kommentar ein neues Lebenslied der Enkelgeneration, – ich habe sie allerdings nicht befragt, sondern nur vertrauensvoll die neue ZEIT gelesen -, Schlagzeile im Feuilleton Seite 46: Glänzendes Vorbild.

Zitat Wikipedia (s.hier):

Redakteure des Eye Weekly Magazins schrieben: „Es gibt keinen Zweifel daran, dass Beyoncé eine der besten Sängerinnen in der Popwelt ist, vielleicht sogar die beste lebende […].“[

In der ZEIT nachzulesen HIER. Um welche Stelle geht es? s. im Video bei 3:35

Platzhalter

Tiere meiner Kindheit

Wie wir lebten

Nach dem Krieg in Sicherheit: So sah das verwunschene Haus meiner Großeltern aus, und so stand man vor der Haustür:

Ich bin nicht sicher, ob ich damals wusste, dass der kleine Nachbarsjunge mit mir verwandt war (die Großväter waren Brüder), aber von dem Kätzchen war ich überzeugt, es gehörte (zu) mir: ich kannte schon die Generationen vorher. Ich durfte einen neuen Wurf im Heu auf dem Stallboden ungeniert besuchen und mit dem Nachwuchs spielen. Die Mutterkatze vertraute mir vollständig. – Die Lohe blieb in der Frühzeit meine Welt: mein älterer Bruder durfte zu den Eltern nach Bielefeld ziehen, als sie dort eine entsprechende Wohnung hatten, während ich abwiegelte und sagte: „Ihr mit euerm doofen Bielefeld! Ich bleibe da, wo die Kuh ist!“ (wörtlich!) Später gab es Tränen. Im 4. Schuljahr verließ auch ich die Lohe, dieses höher als Bad Oeynhausen gelegene, „kernlose“ Dorf an der Detmolder Straße; hier gab es – wie mein Opa behauptete – die gesündeste Luft der Welt.

Große Kurfürstenstraße 7 a – mein Vater hat das geschrieben, ich las darin aber schon seit der frühen Loher Zeit. Ich hatte schnell Schreiben und Lesen gelernt.

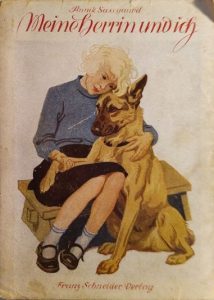

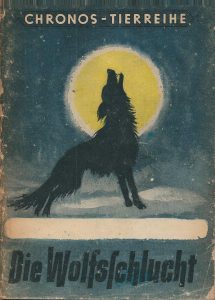

Der Einbruch des Schreckens in die Idylle beschäftigte mich sehr. Ich hatte nach dem Krieg Angstträume, aber die (vom Vater) geregelte, 7tägige Flucht aus Greifswald war wohl nicht der Hauptgrund. Vielleicht eher die Ablösung aus der (vaterlosen) Geborgenheit, die letztlich ja durch den Krieg aufgehoben wurde. Wir hungerten. Ein Jahr völliger Trennung von der (kranken) Mutter, ein unsichtbarer Vater, das „Alleinsein“ bei den Großeltern auf der Lohe und: nicht spielen dürfen (!) mit wem ich wollte. Eine verbotene Freundin drei Häuser weiter lieh mir ein Buch, das ich heimlich las; das Versteck war dort, wo ich es ins Holz- und Möbellager mitnehmen konnte, wo niemand mich beim Lesen vermutete. Titelbild: ein Schäferhund, und zwar einer mit wolfsähnlicher schwarzer Schnauze, Titel: „Meine Herrin und ich“, – es hatte mit Macht und Ohnmacht zu tun. Die Erinnerungen sind vage, ich besorge es mir jetzt keinesfalls antiquarisch, um diese Vagheit nicht aufzulösen. Es war natürlich ein „Mädchenbuch„. Soeben habe ich das Titelbild im Internet wiedergefunden, es gehörte in meine frühe, durch Märchen geprägte Bilderwelt, ich lernte unvermerkt neben der Schullektüre die alte Schrift, viele Bilder zeigen Spuren des eifrigen Abpausens:

Gemeinsame Fahrradtour (Oeynhauser Kurpark) mit Freundin, vorne ihr kleiner Bruder, jemand nannte ihn den „Anstandswauwau“. 😇

Das Bild mit dem Reh gehört zu „Brüderchen und Schwesterchen“ (in diesem Fall war ich das Reh), an dieser Stelle muss aber unbedingt das andere Märchen vollständig folgen, das jetzt, nach 70 Jahren, eine herausragende Rolle spielen soll, so, als erlebte ich eine allzu späte, psychotherapeutische Behandlung. 😌

Was ich damals liebte und unentbehrlich fand, waren die Kühe (zeitweise 2 plus 1 Kalb) und den unnahbaren Großvater, der von Beruf Tischlermeister war, aber lieber Landwirt gewesen wäre. Bis heute berührt es mich überall heimatlich, wo es nach Holz oder nach Tieren riecht, im Wald, auf der Weide und im Kuhstall. Sogar neben einem Zirkus.

Mein Opa (mütterlicherseits) war ein eigensinniger, etwas „wilder“ Mann: das „schönste Haus auf der Lohe“ – so die Meinung seiner Frau – versah er an der hinteren Seite mit einem Kuhstall, zwei andere Seiten, auch die des Hauseingangs samt Veranda, verdeckte er durch einen mächtigen Schuppen, den er als Möbelfabrik und Holzlager nutzte. Genau bis auf die Grundstücksgrenze gebaut. Siehe oberste Bilder. An der verbliebenen Schauseite, zur Straße hin, errichtete er einen 3 m hohen Holzkasten, in dem er kostbaren Mist aus dem Kuhstall anhäufte.

In der Ferne die Porta Westfalica

In der Ferne die Porta Westfalica

Ich habe versucht, ihn für mich zu gewinnen; es war schwer, bei ihm auf dem Arm zu „kuscheln“. Er wollte, dass ich auch eines Tages Tischler werde; wie sein Sohn, der aber aus dem Russlandkrieg nicht zurückkam. Ein Trauma. Und von den Kühen konnte ers nicht lernen. Er war noch sperriger als sie. Dies hier sind nur aktualisierte Symbolbilder aus Südtirol (Fotos 2022 Saskia R.) :

Und nun das inspirierende Buch, das ich vielleicht schon 50 Jahre eher gebraucht hätte, als es noch nicht da war: im Anschluss an Alexander Mitscherlichs „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“, parallel zu Simone Beauvoir… Kein Mensch kam damals auf die Idee, dass es auch ein Buch – nicht gegen, sondern – über (und für) Männer geben sollte. Und über Mütter, die nicht loslassen können.

über Robert Bly hier (Wikipedia). Ich zitiere zur Einführung aus dem Vorwort des Buches und aus dem ersten Kapitel, das sich dem Anfang des Märchens widmet. Man beachte den Hinweis auf Mitscherlich.

über Robert Bly hier (Wikipedia). Ich zitiere zur Einführung aus dem Vorwort des Buches und aus dem ersten Kapitel, das sich dem Anfang des Märchens widmet. Man beachte den Hinweis auf Mitscherlich.

Ich denke an die Taschenuhr meines abwesenden Vaters, die ich in Greifswald guten Gewissens zertrümmert hatte, an die darauf folgende Bestrafung durch meine Mutter, die mich mit „Wahrheit“ überforderte. Im Badezimmer. Und vieles andere, nicht bewältigte. Ich werde alles wieder aufrollen, warum nicht? Es ist, als wäre es ein anderer, um den es geht, – zufällig auch für mich lebensnotwendig. Und für andere Männer (und Frauen), die sich nicht mit den üblichen Genderfragen zufriedengeben.

Ich habe das ganze, im Juli 1973 mit Zustimmung gelesene Buch jetzt aufs neue durchgeblättert und wenig gefunden, was mir aus heutiger Sicht bemerkenswert scheint. Damals las ich auf der Basis des Marcuse-Werkes „Triebstruktur und Gesellschaft“ (1971), aber auch diese Motivierung ist verschwunden. Es ist die Kraft des Märchens, die nach wie vor wirkt und lebensnahe Deutungen provoziert. In meiner Kindheit (5-10) traten an die Stelle der Märchen und der Tiergeschichten die Heldensagen (10-15), später die Entdecker und Weltumsegler, dann (15-20) männliche Idole: Albert Schweitzer, Nietzsche, Leonardo, Dostojewski, jenseits der 20 (Studium) Proust und Musil. Wobei ich die Musik unberücksichtigt lasse (zu Albert Schweitzer gehörte Bach, gefolgt von Beethoven, Schumann, Wagner), es ging in etwa (leicht verschoben) im 5-Jahres-Rhythmus weiter, auch im wirklichen Leben: das erste Kind 1966, das zweite 1971. Noch weiter verschoben: Orient ab 1967, WDR ab 1976. Aber psychologisch war es durchaus komplizierter, so dass ich es bis heute nicht „aufgearbeitet“ habe. Es ist ja auch jede Phase – „präsent“ geblieben und meldet sich aus allen Ecken (der Bücherschränke) zu Wort. Um zu dem Buch „Eisenhans“ von Bly zurückzukommen: es gehörte eigentlich in die erste Häfte der 60er Jahre, als ich von Freud zu C.G.Jung überging, mich allmählich distanzierte, später, als ich bei Marius Schneider studierte, mich bei dessen großzügiger Mythenverwendung daran erinnert fühlte, was diesem aber überhaupt nicht gefiel. Auch der von mir verehrte Indologe Heinrich Zimmer kam bei ihm nicht vor.

Es fehlt letztlich die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse. Man ist fasziniert von bestimmten Ideen und wünscht sich eine wissenschaftlich strenge Darlegung. Solche wortreich wiedergegebenen Theorien fand man früher in der Esoterik-Ecke großer Buchhandlungen. Ich gehe inzwischen auf Abstand, wenn ich das Wort „spirituell“ mehrfach auftauchen sehe. Da geschieht sicher manchen Inhalten Unrecht. Es ist wie bei der Interpretation von Gedichten: wenn es da nur assoziativ am Wortlaut entlang geht, lege ich den Text beiseite. Auch die Geisteswissenschaften folgen eben nicht einer spirituellen Methode, sondern einer analytischen, selbst wenn es um Rilke oder Gottfried Benn geht. Gerade dann. Man lese nur des letzteren „Probleme der Lyrik“. Und skeptisch stimmen mich gerade die von Robert Bly eingestreuten Gedichte. Keins hat eine in der Übersetzung erkennbare poetische Qualität.

Karte hier

Karte hier

Ich habe das Bedürfnis, aus mir unbekannten Gründen eine Kindheitserinnerung festzuhalten, die ich nicht vorschnell deuten will. Sie hängt vielleicht auch mit bestimmten Tieren meiner Kindheit zusammen. Wir nannten sie „Üützen“ (von „Eidechsen“ ?), es handelte sich um Molche und Kaulquappen, geheimnisvolle Lebewesen, die wir in zwei Teichen des nahegelegenen Tales erforschten, das allgemein „Steinkuhle“ genannt wurde. Aber diese Gewässer erschlossen wir erst später, auch im frevlerischen Unterfangen, dort mit Hilfe kleiner flacher Steine eine Badestelle für uns einzurichten. Aber das seltsame Erlebnis in Vlotho gehört zu einem Ausflug mit meinem Vater, es muss im Zusammenhang mit unserer lebenswichtigen „Flucht“ (1945) von Greifswald nach Bad Oeynhausen stehen, denn ansonsten entwickelte er dort in Westfalen wenig Neugier: es war die fremde Welt seiner Schwiegereltern. Wenn ich heute recht recherchiere, befanden wir uns auf dem Amtshausberg bei der Burg Vlotho. Mein Vater, mein älterer Bruder und ich. Ein gewundener Weg abwärts zog mich unwiderstehlich an, ich gab der Verlockung nach und beschleunigte ganz allmählich das Tempo, ich rannte die Serpentinen hinunter in Richtung Weser, sie konnte nicht weit sein, ich wollte das Wasser in der Tiefe sehen, sonst nichts. Mein Vater rief, mein Bruder schrie „komm sofort zurück“, setzte sich in Bewegung, meine Flucht zu vereiteln – ach, die Geschichte hat leider keine Pointe, vielleicht zwei Ohrfeigen, es war unangenehm, peinlich, schon der vorzeitig erzwungene Rückweg. Ich erschrak selbst, wie weit ich gelaufen war, aber warum, das konnte ich nicht erklären, zumal – das wütende Gesicht meines Vaters, der unverhohlene Ärger meines Bruders, und ich selbst hatte einfach keine Worte. Später habe ich diesen Ort oder einen anderen, gegenüber an der Porta Westfalica, mit einem Lied verbunden, das nicht zu dem ganzen Drama passte. Nur mein Opa kannte es, und auch zu ihm passte es nicht, weder in Bildersprache noch Ausdruck. Hat er es wirklich gesungen? Vielleicht ganz leise, und mehr auf den Text bedacht. „Hier hab ich so manches liebe Mal mit meiner Laute gesessen, hinunter geblicket ins tiefe Tal, und … (ich weiß nicht mehr was) … vergessen.“

Es ist Kitsch, zweifellos, aber manche Leute weinen dabei und wissen auch nicht, warum.

P.S. Erinnerung an 2007 hier

Mienenspiel (ein Leben)

Wie wir denken und fühlen

Kein Selbstportrait (Rihanna?)

Kein Selbstportrait (Rihanna?)

Wiederum 10 Jahre später: Zum Studium der Anthropologie

Was gibt es noch? Weitere Beispiele für „Kultur-Anthropologie“: Hier

Visuelle Anthropologie Hier Weiteres (aus München) Hier

Osteuropa betreffend: hier Wiki hier Mediathek Osteuropa hier

Großstadt hier

Wie [man] das Leben gestaltet.

Der suggerierte Zusammenhang einer Geschichte in diesem Blog-Verlauf ist ziemlich frei erfunden bzw. assoziiert (JR). Dank an Eos!

Individuum:

Alle Fotos ©

[ Lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophische_Anthropologie hier ]

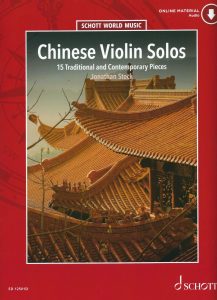

Chinese Violin Solos

Zu empfehlen oder nicht?

Also: von Anfang an. Das Heft liegt da und will „bearbeitet“ werden. Ich möchte einfach protokollieren, wie ich vorgehe. Als erstes das Online-Material herunterladen. (Ich habe im Beispiel den Code abgeschnitten, man sollte ja schon das Notenheft im Original besitzen.) Nur dann hat es Sinn, sich dem „wahren“ chinesischen Klang anzunähern. Und sich mit Hilfe der Noten gerade von der sklavischen Einübung des Notentextes zu lösen… denke ich.

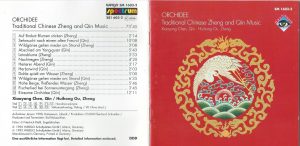

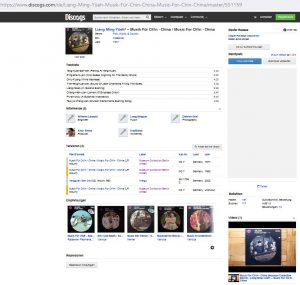

Ich entdecke in der Liste ein Stück, das mir gut bekannt ist, ich werde es als erstes überprüfen. Allerdings bemühe ich jetzt nicht die LP von 1977, mit der ich vor Jahrzehnten das chinesische Hören (?) geübt habe, siehe hier, weil Ihnen damit nicht geholfen wäre. Und auch ich möchte mich natürlich nicht in denselben Geleisen wie damals bewegen.

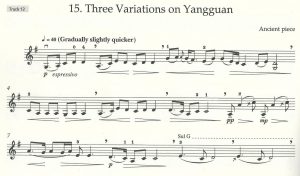

Noten Nr. 15 Abschied am Yangguang (Anfang). In der zugehörigen Trackliste ist es als Nr. 12 abrufbar (auf der Geige gespielt). Ich bin erschüttert, wie schwächlich es klingt im Vergleich zum kostbaren Original, das ich in Erinnerung habe. So darf man es auf der Geige nicht anbieten, so ermuntert man auch keinen Anfänger. Der sollte also unbedingt das Original kennen oder es sogar als Ideal im inneren Ohr präsent haben. Die Vortragsbezeichnung espressivo ist natürlich absurd. Im Chinesischen Kontext gelten andere Espressivo-Regeln als im Belcanto.

ZITAT Manfred Dahmer (aus einem Gesprächskonzert im Beethovenhaus Bonn)

„Vor Urzeiten schuf der mythische Herrscher Fu Shi die Qin, um damit vor Leidenschaften und vor Falschheit zu bewahren. Und den Ausschweifungen vorzubeugen und den Menschen so zu kultivieren, dass er so zurückkehre zu dem , was seiner wahren Natur entspricht.“

Das sind große Worte für diese kleinen Töne. Sie stammen aus dem Jahr 300 nach unserer Zeitrechnung. Und Sie müssen sich nicht wundern, wenn diese Töne hier nicht emphatische Gefühle hervorrufen, denn das war zu allen Zeiten so. Von allem Anfang an, als die Qin berühmt wurde unter den Weisen, unter den Gelehrten, da gab es immer die Klage: es gibt keine Zuhörer. Die Zuhörer verstehen diese Musik nicht, und – Sie können es sich vorstellen – man kann damit nicht große Begeisterung erzeugen.

Es gibt eine schöne Geschichte bei Yetze (?), einem alten Philosophen, da gibt es einen Qin-Spieler, der hat einen Zuhörer, Boya hieß der Qin-Spieler, und Chong sechi war der tolle Zuhöer, der Zuhörer, der ein Che- yin de (?) war, einer, der die Töne weiß, der die Töne kennt. Und wenn Boya spielte und seine Gedanken waren dabei bei einem hohen Berg, dann sagte Chong sechi „wie toll, wie du das machst, so groß und majestätisch wie der Berg Tayjan!“ Und wenn Boya spielte, und seine Gedanken waren bei den Wellen, beim Wasser, dann sagte Chong sechi: „Wie großartig du das machst, wie das Fließen des Yangtse!“ Und dann geschah das Unglück, der Zuhörer starb, und Boya zerriss die Saiten seiner Qin und spielte nicht mehr.

Also da haben Sie das beste Beispiel dafür, dass Qin-Musik nicht ankam… Und das können Sie verallgemeinern: die chinesische Musik kommt nicht an, unsere Ohren wollen, dass wir ganz zuhören, dass wir ganz dabei sind, wie vorhin bei diesem kleinen Zitat: Hören, das man nicht nur mit den Ohren tut, es muss das Herz sein, aber die Musik lässt das nicht zu. Die Augen lassen es zu, wir genießen Gemälde, wir genießen die Metaphern, die Bilder der alten chinesischen Dichter, wir genießen natürlich die Bauwerke, die uns heute noch zugänglich sind, wir genießen die Teppiche. Wir genießen noch viel mehr die Seide, aber die Musik ist immer ein Stiefkind geblieben und die Musik der Qin sowieso. Es gab vor 25 Jahren in China keinen, der auch nur ahnte, was eine Gu-Qin ist; wenn man dieses Wort aussprach, dann hieß es: Ah, Gu-Zheng! Gu-Zheng kannte man, das ist die große Wölbbrettzither, mit den vielen Saiten, wo man großartige Arpeggi machen kann, aber nicht den einzelnen Ton, der plötzlich wichtig wird. Dieser einzelne Ton, der soviel Konzentration erfordert.

Wir, die Barbaren, wir dürften eigentlich gar nicht die Qin hören. Wir dürften eigentlich gar nicht die Qin spielen, denn es gab schon früh einen ganzen Regelkanon, wo man gesagt hat, wer darf die Qin spielen? wo darf man sie spielen? wer darf überhaupt zuhören, also Barbaren waren an erster Stelle natürlich nicht erlaubt, aber man durfte spielen in der Natur, wenn wir einen Gingko-Baum draußen sehen, man durfte spielen an einem Wasser, man durfte spielen auf einem Berg, und man durfte spielen auf einem Boot. [..,] Wer durfte zuhören? Jemand, der ein Trinde (?) war, der die Töne kannte. Also der sich ganz auf dieses – wir können es negativ sagen – auf dieses primitive Instrument einlässt; denn es ist nicht ein Instrument, das auf Fragilität, das auf Feinheit gebaut ist, wie unsere Geigen, die nach Jahrhunderten dann am besten klingen, sondern es ist ein Instrument, was ungeheuer grob gebaut ist, aus dicken Holzschichten gebaut ist, und es ist ein Instrument, das nur wenig Klang erzeugt. Wertvoll ist an diesem Instrument auf jeden Fall nur das Alter, das ist das Wichtigste, das wollte man zu allen Zeiten, man hat sie so gebaut, dass dieser Lack dieser Instrumente – viele Schichten sind da drauf – dass der nach hundert Jahren anfing zu reißen, und zwar zuerst in dieser Richtung reißt, sogenannte Drachenzungen, Drachenlippen, dann reißt er auch noch quer, nach 300 Jahren, und dann sieht er aus wie Pflaumenblüten, d.h. das Instrument ist ein wertvolles Instgrument, so wie es die alten Weisen waren, die dieses Instrument gespielt haben. Bis hinauf zu den Philosophen, die Dichter bis hinauf zum Herrscher. – Kommen wir zu einem dieser berühmten Stücke auf der Qin, , das in der Tang-Zeit seine Wurzeln hat, diesem Stück liegt ein Gedicht von Wang Wei zugrunde, und das Qin-Stück heißt: Yangguang san die – Abschied an einem Sonnenpass, und zwar in drei Wiederholungen. Wang Wei, er war einer dieser großen Dichter, von dessen Gedichten man sagt, sie seien Gemälde, und von dessen Gemälden man sagt, sie seien Gedichte. Also einer, der alles konnte, und natürlich konnte er auch Qin spielen. Es geht aber hier um ein politisches Lied, auch wenn das im Gedichttext, im Liedtext, nicht ganz zum Ausdruck kommt.

Morgenregen hat den leichten Staub der Stadt benetzt / vor dem Gasthaus stehn die Weiden jetzt in frischem Grün / bitte trinke du noch diesen Becher Wein zuletzt / ohne Freund wirst vom Sonnenpass du westwärts ziehn.

Das ist also ein Abschiedsgedicht, vo einem, der an einer dieser mörderischen Exkursionen teilnehmen musste, die die Tang-Kaiser organisiert hatten, um das Land und die äußersten Grenzen im Westen und im Norden abzusichern. Also ein Abschied auf Nimmer-Wiedersehen. Ein trauriges Lied, ein trauriges Gedicht, man muss es aber zwischen den Zeilen lesen.

Für dieses Lied muss man die Qin umstimmen, das kennen diejenigen unter Ihnen, die Gitarre spielen, also eine sogenannte Scordatura, eine Saite stimmt man um, und man kommt zu einer ganz anderen Tonart. Die Qin ist pentatonisch gestimmt, die Töne (aufsteigend): C D F G A C D ohne Halbtöne, das ist der Zauber, das ist auf der anderen Seite auch die Langeweile der chinesischen Musik, es gibt keine Leittöne für die, die unsere europäische Musik kennen, es gibt nicht den Akkord, der zu einer Auflösung hinstrebt, sondern es gibt immer Töne, die in sich ruhen, die in sich fertig sind, die in sich eine Einheit bilden. Der Einzelton ist viel wichtiger als der melodische Ablauf wie bei uns in der Romantik.

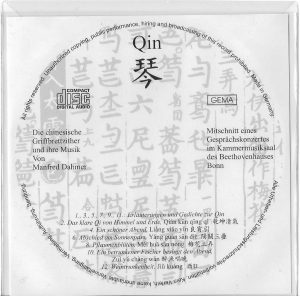

Quelle CD zum Buch: Manfred Dahmer: QIN Die klassische chinesische Griffbrettzither / MedizinischLiterarische Verlagsgesellschaft Uelzen 2003 / ISBN 3-88136-222-3 / Die dem Buch beigefügte CD enthält einen Mitschnitt des Konzertes vom 31. Mai 2003 im Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn / Niederschrift JR 7.9.2021

Leider gab es damals noch keine Youtube-Veröffentlichung, so dass man Dahmers Vortrag mit Musik nicht im Internet abrufen kann. (Auch in meiner Abschrift können noch Fehler stecken!) Glücklicherweise kann man andere Versionen der „Originalmusik“ heute leichter finden, zum Beispiel im Wikipedia-Artikel https://en.wikipedia.org/wiki/Guqin hier

Auschnitt aus der im vorhergehenden Link gegebenen Seite; rechts sieht man die Musikbeispiele, die man anklicken kann, das erste, mit Yangguang Sandie bezeichnete Stück ist das gesuchte. Im Notenheft als Nr. 15 „Three Variations on Yangguang“ aufzufinden.

Auschnitt aus der im vorhergehenden Link gegebenen Seite; rechts sieht man die Musikbeispiele, die man anklicken kann, das erste, mit Yangguang Sandie bezeichnete Stück ist das gesuchte. Im Notenheft als Nr. 15 „Three Variations on Yangguang“ aufzufinden.

Jetzt erst entdecke ich, dass man in dem oben gegebenen Link bei Discogs, hier nochmals, die Musik der ganzen LP abhören kann, siehe im folgenden Bild rechts unten. Und zwar gleich zu Anfang das Stück Yangguang Sandie !!!

⇐⇐⇐ nicht hier, nur im Orig.Link!

⇐⇐⇐ nicht hier, nur im Orig.Link!

Die Frage nach alldem könnte lauten: soll ich es überhaupt wagen, solch ein Stück auf der Geige zu spielen? Gewiss, – ich sollte nur nicht denken, ich könnte es. Wenn ich das spüre: dass es so nicht geht, bin ich vielleicht schon auf dem richtigen Weg…

(… und könnte immerhin näher beschreiben, weshalb es misslingt, – festgemacht an dem irreführenden Ausdruck espressivo)

* * *

Ich wage es, weil die chinesischen Musiker selbst eben auch adaptieren. Wie man gleich in unserm neuen Notenheft lesen kann, wenn es um berühmte Ch’in-Stücke in der Wiedergabe auf dem Streichinstrument Erhu geht. Ein Beispiel dazu folgt dann auf dem Fuße:

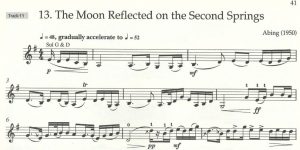

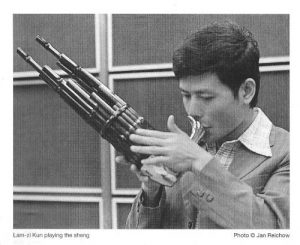

Im Notenheft als Nr. 13 sieht man „The Moon Reflected on the Second Springs“, in den Klangbeispielen Nr. 11, auf der Erhu gespielt. Zur weiteren Erkundung rufe man den Wikipedia Artikel https://musictales.club/article/erhu-fiddle-melody-recorded-blind-abing-spread-worldwide-revealing-composition-methods hier auf. ABING ist der Name, den man sich merken muss. Darüber später mehr. Man sieht zunächst folgendes Bild:

Der Anfang der Notation im Heft:

Im Wikipedia-Text kommt etwas weiter unten zum ersten Klangbeispiel, und dabei handelt es sich genau um dieses eben genannte Stück „The Moon Reflected on the Second Springs“, es ist genau dieselbe Aufnahme, die in den online-Beispielen abrufbar ist, gespielt auf dem Original-Instrument Erhu.

Auf dieselbe Spur kommt man, wenn man dem Namen ABING nachgeht: siehe hier.

Noch direkter und spezieller hier: https://chinablog.cc/best-erhu-masterpiece-ever-moon-reflected-on-second-spring/

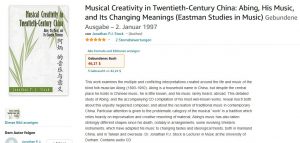

Nebenbei erkennt man im Text unschwer den Namen Jonathan Stock, der auch auf unserem Notenheft steht…

zitiert aus dem J.Stock-Buch s.u.

zitiert aus dem J.Stock-Buch s.u.

Jetzt käme noch einiges, was man sich dabei denken kann. Also die Assoziationen, visuell getönte oder literarische. Aber wenn man sich gerade in der westlichen Musik-Interpretation das allzu blumige Umschreiben des musikalischen Verlaufes abgewöhnt hat, und den Kampf um und gegen die Programmmusik in den Knochen hat, die stetige Versicherung, dass die gute Musik natürlich ohne Programm auskommt (seit Beethoven: „mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei“), dann wollen wir zunächst einmal aufhören, irgendwelche äußeren Merkmale aufeinander zu beziehen und zu vergleichen.

Wundern wir uns nicht, dass auch bestimmte andere Geschichten sich ständig wiederholen, etwa von dem Ch’in- (oder Qin-) Meister Boya, der einen einzigen adäquaten Zuhörer hatte, mit Namen Zhong Ziqi. Das erspart einem natürlich alle altklugen Reden. Wie sollte unsereins denn die Chance haben, ein ernstzunehmender Zweithörer zu werden?

Unbeirrt weitergehen auf dem Weg des allmählich Durchblicks – andere Beispiele:

Das klassische Stück LUI SHUI „Flowing Water“ mit guqin master Pui-Yuen Lui 7:08

Folgt: dasselbe Stück, analysiert in einer anderen Interpretation (Wu Wenguang) 4:30 (statt 7:08), die Analyse ist aber auch auf Pui-Yuen Lui anwendbar.

Quelle: Excursions in World Music ISBN-13:978-0-13-188785-5 Kapitel „The Music of China“ von Isabel K.F.Wong Seite 88-133 dazu CDs Chapter 4 Nr. 14-23 / mehr Info über das Buch hier

Das Interesse an Fernost entstand in meiner Jugend (Japan „Etenraku“):

Lesen: Mao Kulturrevolution hier Hongkong Autonomiestatus u.a. hier

Um heute deutlich einen Schritt weiter zu kommen als damals, wäre es angeraten, folgendes Buch zu studieren, und immerhin 1 Kapitel ist mir dank Internet zugänglich.

Inhaltsverzeichnis:

Einzelkapitel Downloads hier

Analyse, Geläufigkeit, Ekstase

Aus einer Neuen Welt (1-4-21 5.30 h)

Ich möchte (zunächst) nur Stichworte sammeln, die den Vorgang bezeichnen, umzudenken. Den Vorgang des Umdenkens zu protollieren. Also: Neues wahrzunehmen, mitzudenken, nach-zu-denken, ohne es mit Hilfe von Stichworten, Etiketten, Schubladen nur abzufertigen, abzulegen, aus dem Gesichtsfeld verschwinden zu lassen. Es solange anzuschauen, bis es seine Sprache zu verändern scheint. Ähnlich, wie ich heute um 5.35 das entfernte Solo eines Schwarzdrosselmännchens aufgezeichnet habe, das mich seit einigen Tagen beunruhigt. Es war günstig, obwohl es in einiger Entfernung, wenn auch noch greifbarer Nachbarschaft hinter den Häusern erklang. Aber der Gründonnerstagmorgen ansonsten war still, es gab auch noch kein erleuchtetes Fenster irgendwo. Im übrigen hatte ich beim Aufwachen sofort an dieses Keyboard-Solo gedacht, das ich vor drei Tagen kennengelernt und hier zugänglich gemacht hatte. Die drei Worte des Titels schienen mir treffend die Faszination zu bezeichnen, die durch die Musik und die gefilmte Situation der musizierenden Interpreten ausgelöst worden war. Dauer 10:44

Falls es Ihnen wie mir beim ersten Einschalten ergeht (abgesehen von dem Unglück, wenn es mit einer Reklameeinspielung beginnt): ich mag den angeberischen Ton der Trompeten im Bigband-Sound nicht, – bewahren Sie Geduld, es geht zunächst um das Erlebnis des Synthesizer-Solos, danach werden auch die Trompeten anders klingen…

Kein Zufall, dass fast zur gleichen Zeit eine neue zusammenfassende Ästhetik ins Gesichtsfeld tritt, die Aufmerksamkeit fordert. („Wissen im Klang“ 2020)

https://de.wikipedia.org/wiki/Snarky_Puppy Hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Cory_Henry Hier

Dank an JMR (*1.4.66)

„Hier findest Du eine Analyse des Synthesizer-Solos (inklusive

Archivaufnahmen des Organisten im Alter von vier Jahren…)“

Andere Analyse (Transkription des Solos!)

In the Mix: Snarky Puppy – Lingus / Cory Henry Solo

Das Solo plus Notation:

* * *

Es ist nie zu spät (24.-26. Dez. 2020)

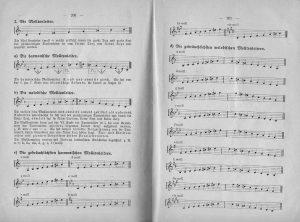

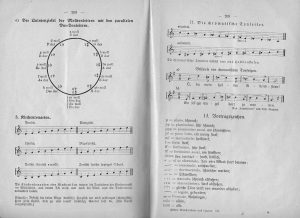

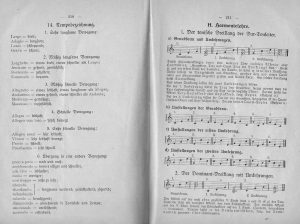

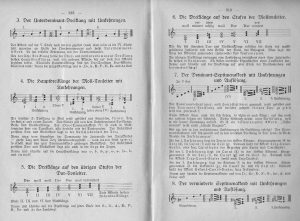

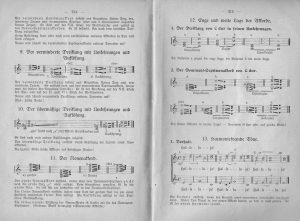

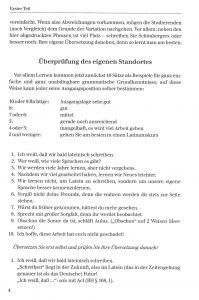

Kurze Musiklehre für Anfänger

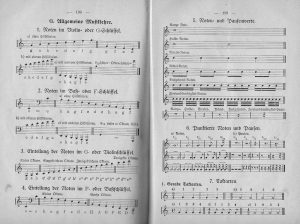

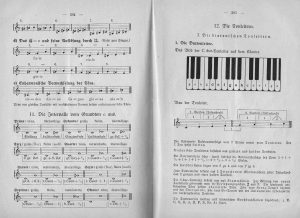

(Kleine Voraussetzung: Sie sollten schon Noten lesen können!) Ich gebe zu und bedauere, dass die alte „deutsche Schrift“ den Zugang zum wiedergegebenen Text erschwert. Zu „meiner“ Zeit (Kindheit vor 1950) las man selbst Grimms Märchen in dieser Schrift (ich verstand sie wie das Westfälische Platt meiner Großeltern, nämlich ohne recht zu merken, dass es anders war.)

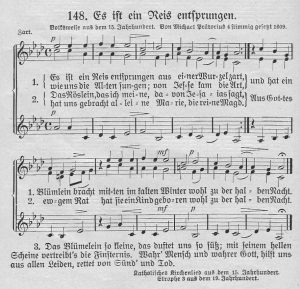

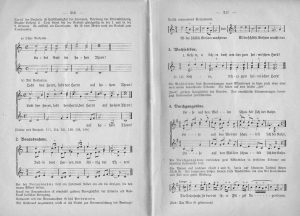

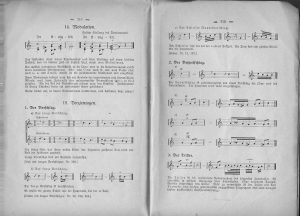

Meine Vorgeschichte heute: Ich suchte den alten Tonsatz zu „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von Michael Praetorius: ich glaubte, beim Anhören der Heidelberger CD eine Zwischen-Dominante vermisst zu haben und wollte nachschauen, ob sie überhaupt original sei. (Ich irrte mich, hatte mich verhört, falsch fixiert.) Dann aber faszinierte mich das alte Liederbuch, das aus der Schulzeit meiner Mutter stammt. Also um 1925.

Der alte vierstimmige Satz von Praetorius ist reduziert auf drei Frauenstimmen, aber das, was ich meinte – der Akkord auf der zweiten Silbe des Wortes „Winter“ (drittletzter Takt) -, ist klar: diese Takte entsprechen denen des Anfangs – bis auf diesen Akkord: F-dur statt f-moll. Was bewirkt das? Über solche Varianten sollte man auch mit Laien reden können. Wer den letzten Teil dieses Liederbuches in der Schule durchgearbeitet hat, sollte das können. Meine Mutter hat es nicht gelernt. Wer weiß, ob der bemerkenswerte Anhang überhaupt zum Lernstoff gehörte. – Ich habe es, als ich es gebrauchen konnte, nicht ernst genommen; es war ja für Mädchen!

Der Satz vom Notenlesen am Anfang sollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass das Zeit kostet. Es geht nicht einfach darum, die Buchstaben zu wissen, sondern sich auch die Töne vorstellen zu können. Die erste Hürde für das Gedächtnis: jeder Notenkopf ist gleich wichtig, ob er nun auf der Linie steht oder zwischen zwei Linien. Das sagt noch nichts aus über Halbtonschritte und Ganztonschritte. Der Schritt von der ersten Linie zum ersten Zwischenraum ist ein Halbton-, von diesem Zwischenraum zur zweiten Linie ein Ganztonschritt. Für mich als Kind war es ein Problem, das einzusehen. Unlogisch! Ebenso die Tonreihenfolge: A – H – C, oder aber: die Basistonreihe gerade mit C – D – E zu beginnen. Man kann das historisch begründen, – aber man hat nichts davon; einfach nur lernen. Sehr wichtig: die Versetzungszeichen Seite 203, und Seite 205 die gleich geformten „Tetrachorde“ der Tonleiter. Das muss man singen können, ohne die Tasten des Klaviers zuhilfe zu nehmen. Jedenfalls nach einer gewissen Einübung. Danach ist alles leicht. Man könnte sogar mit arabischer Musik beginnen (kleiner Scherz).

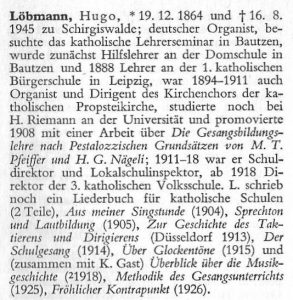

Eine rhythmische Tabelle wie die auf Seite 199 befand sich auch am Anfang meiner ersten Violinschule von Hohmann-Heim. Irgendetwas leuchtete mir da nicht ein, und ich fragte meinen Vater, dessen Erklärung ich aber nicht ganz einsah, so dass er in plötzlichem Wutausbruch den Bleistift griff und in Riesenlettern und schreiend drüberkritzelte: 1 2 3 4. Ich weiß nicht, was ich da nicht kapierte, abgesehen von seinem Jähzorn wahrscheinlich die Tatsache, dass die sehr schnellen Noten soviel gewichtiger aussahen als die eine ganze Note, die bescheiden am Anfang der ersten Zeile stand. Mein Vater war aus einem Kapellmeister ein Studienrat geworden, und diesen Beruf hätte ich auch Dr. Hugo Löbmann zugeschrieben, wenn er nicht sogar zum Oberschulrat aufgestiegen ist. Aus den Lexika ist er verschwunden, nur in dem von Moser (1935) und dem alten sowie dem neuen von Hugo Riemann habe ich ihn gefunden, vielleicht weil er dessen Schüler war. Der letzte Titel „Fröhlicher Kontrapunkt“ stimmt mich nicht erwartungsfroh. Dass er für das anfangs zitierte Kirchenlied das Wort Reis statt Ros wählt, hat sicher eine lokale Geschichte; in dem wichtigsten katholischen Liederbuch, dem Speyerer Gesangbuch von 1599, steht jedenfalls schwarz auf weiß „Ros“. Siehe auch hier. Außerdem bei Wikipedia noch der Satz:

Das Buch zeichnet sich gegenüber den gleichzeitig erschienenen Gesangbüchern dadurch aus, dass auf jede anti-protestantische Polemik verzichtet wurde. Auch Martin Luthers Vom Himmel hoch ist hier enthalten.

* * *

Sie müssen keine Noten lesen!

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie bis hierher durchgehalten und vielleicht schon gute Vorsätze für das Neue Jahr und den Rest der Corona-Zeit gefasst haben, möchte ich Ihnen doch noch etwas irgendwie Weihnachtlicheres bieten, was auch geistig-seelische Nahrung für die Zukunft verspricht: eine schöne SWR-Sendung meines Freundes Wolfgang Hamm. Sie brauchen dafür eine ungestörte Mußezeit von etwa einer Stunde. Sie ist zwar schon gestern Nacht ausgestrahlt worden, aber – wie schon im Blog-Artikel angekündigt: Es ist nie zu spät!

Zum Hören klicken Sie bitte HIER

* * *

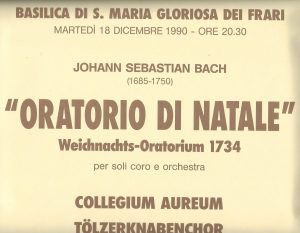

Soweit der Ernst des Lebens und des lebenslangen Lernens, dann die Schönheit und das Wunder, – höchste Zeit also, uns gegenseitig auch noch eine fröhliche Weichnacht zu wünschen! Sic! Ich tue es in Gestalt der Erinnerung an eine Konzertreise des Collegium Aureum mit dem Tölzer Knabenchor durch Norditalien. Hier ein Ausschnitt des Plakates, das uns in Venedig erfreute:

So könnte ein Roman beginnen: „Nie werde ich die weichen Nächte von Venedig vergessen!“ In Wahrheit denke ich an eine frühe Lektüre zurück, ich glaube, von Dostojewski: „Weiße Nächte“ (es ging um erste Liebe, der Vater spielte eine Rolle, ich finde das Buch schnell wieder, meine ganze „russische Zeit“ nach 1957, es begann mit dem Film „Krieg und Frieden“, mit Tolstoj, aber auch mit dem Taschenbuch „Der Tod des Iwan Iljitsch“, denn genau so starb mein Vater, beim Lesen hatte er gesagt: „das bin doch ich!“). Vor allem Turgenjew! Bald darauf entdeckten wir – so hochgestochen das klingt – Goethes Faust, konnten vieles auswendig mitsprechen. Mein älterer Bruder und seine Freunde standen vor dem Abitur, einer hatte ein großes Grundiggerät und den „Faust“ unter Gründgens darauf überspielt. Und das wirkte auf alle beflügelnd. Mich befremdete und faszinierte die Musik von Mark Lothar. So dachte ich beim „Weichnachts-Oratorium“ in Venedig unversehens an die große Oster-Szene, an die „weichen Menschen“, an die Glocken und Engelschöre, die den lebensmüden Faust in die Wirklichkeit zurückrufen :

Was sucht ihr, mächtig und gelind,

Ihr Himmelstöne mich am Staube?

Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind.

Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.

Zu jenen Sphären wag’ ich nicht zu streben,

Woher die holde Nachricht tönt;

Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,

Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben.

(Siehe hier bei V.762)

Blick in die Hörzu (auch schon seit 1954)

Blick in die Hörzu (auch schon seit 1954)

Und was jetzt von den Feiertagen Dezember 2020 zurückbleibt, wird der Film über die Kathedralen und insbesondere den Bau des Strassburger Münsters sein, nein mehr: siehe bei ARTE hier. Also wieder einmal etwas über das Wunder der Gotik? (S.a. hier oder hier). Und über einen Höhepunkt der – Technik. Vielleicht auch, aber vor allem eine aufrührerische Geschichte vom Kampf um die Macht zwischen Kirche und Bürgertum. Andererseits – war es nicht die ganz große Epoche des Christentums? Es war eine schlimme Zeit. Und so ist uns bei allem Erinnern und Staunen leider doch noch das Lachen vergangen. Wie auch hier:

Die Turgenjew-Geschichte war es, die lange nachklang. Später noch „Väter und Söhne“. Soll ich alles noch einmal lesen? Es ist wie neu – und doch nicht ganz. Ich stecke unweigerlich drin. Wie auch mein Vater.

Wie auch die Schülerin, die damals um 1925 die Musiklehre im letzten Teil des Liederbuchs für Lyceen und Höhere Mädchenschulen nicht ernst genommen hat. Sie wurde Kinderkrankenschwester und hat 1938 trotz mangelnder Kenntnisse diesen Musiker geheiratet:

Und das war gut so!