Was sagt (man über) seine Musik? Was zeigt sich?

Ich muss das Thema festhalten, das der Philosophie-Kalender aufwirft, indem ich allabendlich vorm Schlafen blättere: deshalb dieser 18. April, der als Tag an sich vielleicht ohne jede Bedeutung bleibt. – Aber die Rückseite sagt, was uns Ludwig Wittgenstein mit diesen beiden Worten signalisiert. Der Kalender ist schuld, dass mir das nachgeht. Oder Wittgenstein. Zudem habe ich heute früh unversehens Stellen aus einer Brahms-Sinfonie im NDR-Fernsehen erlebt, die sich unwillkürlich mit der Lektüre verbinden wollten. Weil Musik erklang – gezeigt wurde – und jemand dazu redete.

Was für eine Aufgabe! Und wie groß sind die Zweifel, ob dies überhaupt richtig wiedergegeben ist. Und was für Entdeckungen winken, wenn man dem Zweifel nachgeht. Doch der Reihe nach:

Nicht nur die eine Brahms-Sinfonie und das, was der Dirigent Christoph von Dohnányi dazu sagt und wie er probt, lässt sich im Internet wiederfinden, sondern alle vier. Wenn man sie nicht alle hintereinander hören, gezeigt bekommen will, die knapp 50 Minuten für die verbalen Einführungen wird man wohl im Tagesablauf finden. Zugleich entgeht man der Enttäuschungsfalle, dass man wieder einmal nicht „adäquat“ das GANZE Werk gehört hat.

Sinfonie Nr. 1 Einführung bis 8:48 HIER

Sinfonie Nr. 2 Einführung bis 9:15 HIER

Sinfonie Nr. 3 Einführung bis 17:37 HIER

Sinfonie Nr. 4 Einführung bis 14:07 HIER

Darin im O-Ton Christoph von Dohnányi:

Vor Nr. 1 / Für mich ist einfach wirklich wichtig, dass man Brahms sicherlich nicht so spielen kann und auch nicht versuchen sollte so zu spielen, wie er damals … auf den Text zu gehen, dann ergibt sich wie soll man sagen auf der Fotoplatte der heutige Brahms. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Ich glaub nicht, dass man dann auf die Idee kommt, dass man das so machen soll wie damals, aber man sollte es versuchen, es kann gar nicht gelingen, nicht? Wir sind anders, wir haben andere Tempovorstellungen, wir haben andere Vorstellungen, wie weit man Musik … im Grunde genommen … auch dynamisch formulieren muss, formal formulieren muss, wie weit man analytisch formulieren muss., und im Grunde genommen ist einfach unser Zugang ein anderer. Man muss auch ein anderer sein, aber das Ziel sollte schon sein, die Absichtserklärung eines Komponisten zu verstehen, und was wollte er bewegen, und was wollte er in dem Menschen bewegen, der heute zuhört? Und ein Mensch, der heute zuhört, hat andere Möglichkeiten, berührt zu werden. (1:56)

Vor Nr. 3 / (13:44) Man muss eigentlich immer wieder auf den Text gehen, und auf die Person eben, Text und Person, und Umfeld, und was Sie vorhin Erbe nennen, also Einflüsse vielleicht und … das Ambiente, in dem diese Gestalt sich entwickeln konnte versuche zu studieren… Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass dieser spontane erste Eindruck irgendwo erhalten bleiben muss. Man kann sonst so eine Figur auch so zerbrechen und – wie soll man sagen – auch so auseinanderdividieren, ja, dass man dann auch schwer wieder zum Zusammenhang kommt. Aber … es ist sicherlich nicht zu machen, indem man sagt, wir spielen die Instrumente, die damals gespielt worden sind, und dann verstehen wir ihn besser, – verstehen wir ihn wahrscheinlich noch schlechter… (14:45)

Vor Nr. 4 / (2:53) Wenn Sie mal wirklich aufs Zentrum der Musik gehen, dann gibt es gar nicht soviel Werke, die im 19. Jahrhundert geschrieben worden sind, die uns heute wirklich noch sehr viel sagen. Und dazu gehört Brahms. Also wir haben die Problematik, dass wir sehr viel Musik quantitativ haben und dass wir auch irgendwo den Mut nicht haben, einige Bilder von der Wand zu nehmen, ja, im Gegenteil immer noch weiter hineinsteigen, noch ’n Gedicht aus der Vergangenheit, statt selber neue zu machen, da ist schon ein Problem. Nur Brahms ist etwas, eigentlich, wie soll man sagen … indispensable … das ist eine unverzichtbare Musik, wenn sie da ist, muss sie gemacht werden. Wenn Mozart da ist, muss er gemacht werden, wenn Beethoven da ist, muss man es machen, sich damit auseinandersetzen. Es gibt aber auch sehr viel andere Musik, die man heute ausgräbt, und dann noch ne Oper, und da bin… manchmal habe ich da meine Probleme mit, weil ich eigentlich finde, Musik und überhaupt Kunst sollte man nur dann machen, weil man weiß, dass sie für die Gegenwart nicht nur Vergangenheitsbezogenheit herstellt, sondern auch Zukunftsbezogenheit herstellt. Und da gibt es sehr viel im 19. Jahrhundert, auch von großen Komponisten, was man nicht mehr spielen muss unbedingt. Und deshalb bin ich auch gegen diese totalen Komplettierungen, die so von der Schallplattenwelt aufgezogen werde, das Gesamtwerk von …, nicht? das ist nicht so…, es gibt auch schlechte Stücke bei Mozart. Muss man nicht mehr spielen. (4:29)

(12:55) Ich finde, in der großen Klassik, in der großen Romantik ist soviel für unsere Zeit noch vorhanden… es sind ja – 150 Jahre oder 100 Jahre – ist ja nicht so wahnsinnig viel. Es ist leichter vielleicht für den Menschen in der Literatur, in der Malerei wieder für mein Gefühl manchmal schwerer, aber wenn man viel versteht davon, auch dort vorhanden. Ich gehe lieber … in heutige Kunst in der Malerei, interessiert mich mehr, aber .. ich verstehe nichts davon, ich mag das einfach besser, mich interessiert es mehr, aber in der Musik, wo ich ein bisschen mehr verstehe, gibt es eben eigentlich nicht diese Taktstriche des 19., des 20., 21. Jahrhunderts so sehr, sondern es ist eine Kontinuität von großer Qualität, und wir sollten uns an die große Qualität in der Vergangenheit, die wir jetzt besser beurteilen können als die Gegenwart, halten und sollten dadurch mehr Raum schaffen für Gegenwart, auch wenn wir sie noch nicht total beurteilen können. (14:07)

* * *

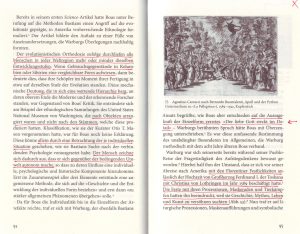

Cambridge University Press ISBN 0-521-65273-1 Darin: Clive Brown über Joachim’s violin playing and the performance of Brahms’s string music Seite 48ff

Stichworte: to read between the lines – Brahms… relaxed about performers finding their own approach to his music. His aversion to specifying exhaustive and over-prescriptive details in such matters as tempo and expression markings, and his acceptance that in performance many things might be open to a certain degree of modification.

* * *

Stellen Sie sich eine sehr einfache Tonfolge vor. Drückt sie etwas aus? Singen Sie oder summen Sie diese Töne – absichtslos. Sagt sie etwas, oder zeigt sie sich nur? Wenn sie etwas sagt, könnte man nach dem Inhalt des Gesagten fragen. Aber wenn sie sich einfach zeigt, so zeigt sie sich selbst und nicht etwas anderes. – Und wenn Sie in eine seltsame Verwirrung geraten wollen, so lesen Sie jetzt noch die ersten Sätze des obigen Kalenderblattes und beziehen das Gelesene auf dieses Notenbeispiel, das Sie innerlich tönen hören.

Ein Zweifel betrifft das Wörtchen „sich“: ist es nicht auch „etwas“? Ohne dass ich dafür ein anderes Wort bemühen muss. Gewiss ist es etwas anderes, wenn eine Frau ihr Gesicht zeigt als wenn das Gesicht einer Frau sich zeigt. Wäre dies gleichbedeutend mit der Wortfolge: das Gesicht einer Frau erscheint? (Ich spreche nicht von dem Eindruck, den das Wort Frau hervorruft, je nach Leser oder Leserin.)

Wie kommt es, dass der letzte Ton am gewichtigsten ist, obwohl der erste Ton 5 mal vorgekommen ist, der letzte aber nur 2 mal.

Verändert sich das Tonbeispiel, wenn ich es zweimal hintereinander ertönen lasse? Allein durch eine (leicht) erhöhte Verbindlichkeit? Und welcher Art ist der Zuwachs, den es erfährt, wenn ich es auf einer anderen Stufe ertönen lasse?

Man sieht, dass diese drei Töne eine längere Geschichte implizieren, auch wenn sie nichts „sagen“. Davon später mehr.

Drei Töne? Im Kern ist es nichts anderes als der Abstieg im Raum einer kleinen Terz:

An dieser Stelle nur ein erster Blick auf das, was Brahms daraus macht:

(Musik Lonquich ML ab 18:09) Was Brahms allein durch die Wahl der „schwarzen“ Tonart sagt, über und zwischen den Melodiezeilen: auch durch den Zusatz zur Tempoangabe „largo e mesto“ (die Beethovens „Largo e mesto“ im op. 10 evoziert), den Zusatz zur Lautstärke p im „sotto voce“, die minimale Hervorhebung des Tones f“ (die visuellen Gabeln dienen eher der Suggestion), der im pp auf- und niederfahrende verminderte Septakkord der linken Hand bis zum „perdendo“ (an den ersten der „Vier ernsten Gesänge“ erinnernd, zweiter Teil: „es ist alles von Staub gemacht, und wird wieder zu Staub“). Es gibt Interpreten, die schon beim Blick auf die Tonfolge des ersten Taktes an das „Dies irae“ denken (mich überzeugt die etwas aufdringliche Allusion nicht, zumal der entscheidende Ton unter dem Grundton fehlt). Ich höre Windungen, die den Abstieg hinauszögern. Die Windungen quälen sich in der Folge – ungeachtet der Süße von Terzen und Sexten – durch Chromatik, Engführung der Linien, eiliges Übergreifen der Hände, dissonante Vorhaltakkorde, Trugschlüsse.

Und was kann daraus werden?

(ML 20:36) Der tatkräftige Mittelteil in Ges-dur wagt den Versuch, den (trostlos) engen Ring der absteigenden Terz zu sprengen und nach außen zu wenden, die Quarte markiert einen neuen Rahmen und eröffnet weitere Räume. Bis gerade sie – mit Hilfe des begleitenden verminderten Septakkordes aus Takt 4 – die emphatische (fortissimo) Wiederkehr des Themas heraufbeschwört (21:02). Mit dem neuen Ergebnis, dass es jetzt – unter Auslassung des Vorhalt- oder Durchgangstones – einen Kadenzabschluss in es-moll findet (Takt 55 ML 21:13), der allerdings zu einer weiteren „Entfesselung“ führt: gipfelnd wiederum im Thema, allerdings mit „tristanesk“ dissonanter Harmonik auf dem Vorhaltton (ML 21:29), der den „zielführenden“ Dominantseptakkord auf As erzwingt. Dieser aber ergibt (quasi „erfolglos“) wieder den Status quo (ML 21:38) des allerersten Anfangs über dem Abgrund des verminderten Septakkordes. In den wiederkehrenden Sexten- und Terzenwindungen allerdings öffnen sich wundersam neue harmonische Ausblicke (ML 21:58), – es ist unbeschreiblich, bis hin zum abschließenden letzten, final harmonisierten Themen-Zitat (ML 22:45), das den Vorhalt- bzw. Durchgangston f“ (ML 22:55) im sforzato fortissimo und mit Dominantseptakkord auf B zum Ziel hat (samt nachfolgender Tonika-Auflösung im Verklingen, zugleich als Lento gekennzeichnet).

Verschiedene Punkte im vorangehenden Text sind mit blauen Zeitangaben versehen, die die betreffenden Stellen in der folgenden Youtube-Aufnahme kennzeichnen. [Alexander Lonquich im externen Fenster HIER ab 18:10]

* * *

Bedeutet es „Ausdruck“, wenn man der Musik etwas antut? Selbstverständlich unterscheidet sich das, was der Komponist innerhalb seines Stücks mit dem Thema macht, grundsätzlich von dem, was im Umgang des Interpreten mit dem Stück angemessen ist. Als Beispiel für einen absurden Interpretationseinfall bei diesem Intermezzo verweise ich auf einen späteren Blog-Artikel hier.

Ansonsten auf Beethoven:

Am Ende des Trauermarsches der Eroica wird ganz handgreiflich gezeigt, wie das Thema (der Held? die Erinnerung an ihn?) in einzelne Bestandteile zerfällt. Beethoven braucht zwei weitere Sinfoniesätze, um diesen Stand wieder gutzumachen.

Was geschieht mit dem Thema des Brahmsschen Intermezzos? Am Anfang tonlos, bedeutungsfrei, wird es ausgelotet und im Mittelteil zum Instrument des Aufbegehrens und des Lebens entwickelt. Ist es so? Es bleibt wie es ist, aber am Ende hat es eine geradezu majestätische Würde gewonnen. Mag es auch verklingend im Orkus verschwinden…

Vergessen Sie meine Wortwahl. Die Phantasie kann auch ganz andere Wege gehen… Auch die der „Gefühlsschwelgerei“???

* * *

Um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: was sagt denn nun Ludwig Wittgenstein zum Ausdrucksgehalt der Musik? Oder über dessen Abwesenheit. Ich finde im „Tractatus logico-philosophicus“ nichts, außer unter 4.0141, das aber hilft nicht weiter. Allerdings ergibt die Internetsuche einen sehr interessanten, zusammenfassenden Artikel von Katrin Eggers (Hannover), nachzulesen hier. Es geht – wieder einmal – um Eduard Hanslick und seine „tönend bewegte Form“:

ZITAT Eggers:

Hanslicks „Selbstbedeutung“ bleibt streng genommen nur eine Scheinlösung mit dem Ziel, sich von einer irrationalen Gefühlsschwelgerei fernzuhalten, wie Susanne K. Langer feststellt (ohne dann allerdings eine alternative Lösung anzubieten):

„,Das Thema einer musikalischen Komposition ist ihr wesentlicher Inhalt.‘ Hanslick wußte, daß dies eine Ausflucht war; seine Nachfolger aber fanden es immer schwieriger, sich der Frage nach dem Inhalt zu entziehen, und so wurde die törichte Fiktion der Selbstbedeutung zum Rang einer Lehre erhoben.“ (Langer 1965, 233)

Eine Hanslick-Lektüre Wittgensteins ist nicht nachweisbar, wahrscheinlicher ist, dass er seine Ansichten von dem Hanslick-Schüler und „Hausfreund“ Joseph Labor gehört hat. Für seinen Beitrag zur Form-Inhalt-Debatte ist eine frühere, Hanslick und Wittgenstein gemeinsame Quelle naheliegender, die Wittgenstein offensichtlich studiert hat: Schopenhauers Abhandlung Zur Metaphysik der Musik. Er bezieht sich ausdrücklich auf eine bestimmte Stelle dieses Textes (VB, 497f.), in der Schopenhauer die „Selbstbedeutung“ der Musik verhandelt, sich gegen die Aufladung bestimmter Stellen mit Gefühlsbegriffen wendet und schließt: „daher ist es besser, sie in ihrer Unmittelbarkeit und rein aufzufassen.“ (Schopenhauer 1859, 523f.)

Diesen letzten Satz hat Wittgenstein offenbar in seinem Sinne weiterentwickelt, wenn er den Gedanken „abstoßend“ findet, dass „manchmal gesagt worden [ist], daß Musik Gefühle der Freude, Traurigkeit, des Triumphes etc. vermittelt“ (EPhB II, 237). Und er reagiert wie Schopenhauer auf das willkürliche Interpretieren mit einer offenen Formulierung: „Auf eine solche Darstellung sind wir versucht zu antworten: ,Musik vermittelt uns sich selbst‘.“ (ebd.)

Merkwürdig schwach finde ich das, was sich hier als Ergebnis andeutet. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass es sich im Zusammenhang der zitierten Werke Wittgensteins als fruchtbar erweist. Für mich waren es die Worte SAGEN und ZEIGEN, die gerade beim Üben des Brahms-Intermezzo es-moll einen Denkprozess herausforderten. (Ist es der Autor, der spricht, als wolle er bestimmte Gefühle vermitteln, die wir uns beim Spielen aneignen und weitergeben, oder ist es einfach das Werk, das sich dank seiner Arbeit zeigt?)

Um so wichtiger sind für mich persönlich die Hinweise auf die großen Originalwerke, Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“, Bd. II, Fußnote (!) „Zur Metaphysik der Musik“. Nachzulesen hier. Und auf Susanne K Langer, deren Buch „Philosophie auf neuem Wege“ mich seit 1993 immer wieder eine Zeit lang begleitet hat. Aber dann braucht es eben trotzdem jeweils einen neuen Katalysator – wie jetzt, dank Brahms, dessen op.118, Nr.6 mir wohl 1964 in einer Vortragsstunde der Kölner Musikhochschule zum erstenmal begegnet ist (Georg Blana). Und nie erschien es mir dringlicher als heute, die „Logik der Anzeichen und Symbole“ in der Musik anhand dieses Buches nachzuvollziehen und im Sinn zu halten. Ganz im Gegensatz zu Wittgenstein, dessen Mathematikbezug für mich eine unbezwingbare Hürde darstellt, während ich der Philosophin Seite für Seite folgen kann, auch wenn sie von Algebra spricht… (Aber es genügt nicht, es gelesen und unterstrichen zu haben, man muss damit leben und denken wollen. Man muss es müssen.)

Quelle Susanne K. Langer: Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. / Fischer Wissenschaft, Frankfurt am Main 1984 / 1992.

Auch Susanne K. Langer geht von Schopenhauer aus:

… sein wichtiger Beitrag für unser Problem besteht darin, daß er die Musik als unpersönliche, übertragbare, reale Semantik behandelte, als einen symbolischen Modus mit einem Ideengehalt und nicht als simples Anzeichen bloß emotionaler Verfassung. [a.a.O. Seite 217]

Es sind so viele Äußerungen getan worden, dass die Musik eine Sprache sei, eine Klangrede, was ja auch nicht aus der Luft gegriffen ist. Um so wichtiger ist es zu definieren, inwieweit solche Kategorien austauschbar sind.

Das aber ist ein Trugschluß, der auf der Annahme beruht, die Kategorien der Sprache seien absolut, so daß jede andere Semantik die gleichen Unterscheidungen wie das diskursive Denken machen und die gleichen ‚Dinge‘, ‚Aspekte‘, ‚Ereignisse‘ und ‚Gemütsbewegungen‘ einzeln betrachten müsse. Was hier als Schwäche kritisiert wird, ist in Wirklichkeit gerade die Stärke der musikalischen Expressivität: daß die Musik Formen artikuliert, die sich durch Sprache nicht kundtun lassen. (a.a.O. Seite 229)

Wenn wir dennoch weiterfragen: Was sagt die Musik, was zeigt sich im Brahms-Intermezzo? Wir hören, sehen und fühlen es doch!

Ja, das ist wahr, mit den Worten Susanne K. Langers:

Denn die Musik besitzt wirklich alle Kennzeichen eines echten Symbolsystems außer einem: der feststehenden Konnotation. Zwar ist ihre Form der Konnotation fähig, und die Bedeutungen, denen sie sich fügt, sind Artikulationen emotionaler, vitaler, bewußter Erfahrungen. Aber ihr Inhalt ist niemals fixiert. [Langer a.a.O. S.235]

Wir müssen allerdings viel mehr über den Symbolismus und seine Systeme erfahren.

Wenn also von den verschiedenen Medien nichtverbaler Darstellung als von bestimmten ‚Sprachen“ die Rede ist, so ist dies in Wirklichkeit eine unpräzise Ausdrucksweise. Sprache im strengen Sinne ist ihrem Wesen nach diskursiv; sie besitzt permanente Bedeutungseinheiten, die zu größeren Einheiten verbunden werden können; sie hat festgelegte Äquivalenzen, die Definition und Übersetzung möglich machen; ihre Konnotationen sind allgemein, so daß nichtverbale Akte, wie Zeigen, Blicken oder Verändern der Stimme nötig sind, um ihren Ausdrücken spezifische Denotationen zuzuweisen. All diese hervorstechenden Züge unterscheiden sie vom ‚wortlosen‘ Symbolismus, der nichtdiskursiv und unübersetzbar ist, keine Definitionen innerhalb seines eigenen Systems zuläßt und das Allgemeine direkt nicht vermitteln kann. Die durch die Sprache übertragenen Bedeutungen werden nacheinander verstanden und dann durch den als Diskurs bezeichneten Vorgang zu einem Ganzen zusammengefaßt; die Bedeutungen aller anderen symbolischen Elemente, die zusammen ein größeres, artikuliertes Symbol bilden, werden nur durch die Bedeutung des Ganzen verstanden, durch ihre Beziehungen innerhalb der ganzheitlichen Struktur. Daß sie überhaupt als Symbole fungieren, liegt daran, daß sie alle zu einer simultanen, integralen Präsentation gehören. Wir wollen diese Art von Semantik ‚präsentativen Symbolismus‘ nennen, um seine Wesensverschiedenheit vom diskursiven Symbolismus, das heißt von der eigentlich ‚Sprache‘ zu charakterisieren. [Langer a.a.O. Seite 105]

Darüberhinaus ist zu unterscheiden zwischen denotativer und konnotativer Semantik (siehe hier). Sonst „entstehen leicht die fundamentalsten Verwechslungen (deren die ganze Philosophie voll ist).“ [Wittgenstein „Tractatus“ 3.324]

Ein Beispiel: Das Intermezzo Op.118, 6 von Brahms ist erfüllt von abgrundtiefer Trauer, ein einziger Ausdruck des Weltschmerzes. (Wozu dann die vielen Töne?)

Es gibt jedoch eine bestimmte Art von Symbolismus, die wie geschaffen ist zur Erklärung des ‚Unsagbaren‘, obgleich ihr die Haupttugend der Sprache, die Denotation, abgeht. Der höchstentwickelte Typus einer solchen rein konnotativen Semantik ist die Musik. Es ist keineswegs sinnlos zusagen, daß eine musikalische Wendung bedeutsam oder eine Phrase ohne Sinn sei, oder daß die Wiedergabe eines Interpreten den Sinn einer Passage verfehle. Solche Feststellungen werden aber nur von dem verstanden, der ein natürliches Verständnis für das Medium besitzt und den man infolgedessen als ‚musikalisch‘ bezeichnet. Musikalität wird oft als eine wesentlich unintellektuelle Eigenschaft, auch als biologisch zufälliges Phänomen angesehen. Vielleicht ist es daher zu verstehen, daß Musiker, die sich darüber im klaren sind, daß sie die Quelle ihres geistigen Lebens ist und das Medium, dem sie ihre tiefsten Einsichten in das menschliche Wesen verdanken, sich oft bemüßigt fühlen, die greifbareren Formen des Verstehens, die unter Namen wir Vernunft, Logik usw. sich praktischer Verwertbarkeit rühmen, zu verachten. In Wahrheit ist aber ein tätiger Intellekt oder jene Liebe zur reinen Vernunft, die wir Rationalität oder Intellektualität nennen, dem musikalischen Verständnis nicht abträglich; umgekehrt brauchen common sense und wissenschaftlicher Scharfsinn sich nicht gegen einen ‚Emotionalismus‘ zu verteidigen, der die Liebe zur Musik angeblich auszeichnet. Sprache und Musik haben grundverschiedene Funktionen, trotz ihrer oft bemerkten Vereinigung im Lied. Ihr ursprünglicher Zusammenhang ist viel tiefer, als man auf Grund einer solchen Einheit (…) annehmen könnte und wird erst einsichtig, wenn wir uns über das Wesen von Sprache und Musik im klaren sind. [Langer a.a.O. Seite 107]

Schluss: Vom Verwechseln

Langer bezieht sich im folgenden auf Riemann (!) und insbesondere auf Carroll C.Pratt:

Diese Theorie läuft darauf hinaus, daß die Musik wirkliche Gefühle weder verursacht noch ‚abreagiert‘, wohl aber Wirkungen besonderer Art hervorbringt, die wir mit Gefühlen verwechseln. Die Musik weist charakteristische, rein auditive Züge auf, „denen bestimmte Eigentümlichkeiten wesentlich zugehören, die wegen ihrer großen Ähnlichkeit mit gewissen charakteristischen Erscheinungen im Bereich des Subjektiven häufig mit genuinen Emotionen verwechselt werden.“ Aber „diese charakteristischen auditiven Züge sind nichts weniger als Emotionen. Sie klingen lediglich so, wie Stimmungen empfunden werden . . . Zumeist bleiben diese formalen Züge unbenannt: sie sind schlechtweg das, was Musik ausmacht . . .“

Und die Autorin fährt mit eigenen Worten fort (und dies muss man wirklich Wort für Wort, Satz für Satz in in sich nachbilden):

Der Gedanke, daß gewisse Wirkungen der Musik Gefühlen derart ähneln, daß wir sie mit diesen verwechseln, obwohl beides durchaus zweierlei ist, mag befremdlich erscheinen, sofern man die Musik nicht als implizit symbolisch versteht; dann aber wird man sich über diese Verwechslung nicht wundern. Denn solange symbolische Formen nicht bewußt abstrahiert werden, werden sie regelmäßig mit dem, was sie symbolisieren, verwechselt. Das ist auch der Grund, warum Mythen geglaubt, Namen, die Macht bezeichnen, mit Macht begabt und Sakramente für wirksame Handlungen gehalten werden. Cassirer hat dieses Prinzip ausgesprochen. Es sei typisch für die ersten naiven, unreflektierten Manifestationen des sprachlichen Denkens wie auch für das mythische Bewußtsein, daß sein Inhalt nicht deutlich in Symbol und Gegenstand geschieden ist, sondern beide dazu neigen, sich zu einer gänzlich undifferenzierten Verschmelzung zu vereinen. Dieses Prinzip bezeichnet die Grenze zwischen dem ‚mythischen Bewußtsein‘ und dem ‚wissenschaftlichen Bewußtsein‘ oder zwischen einem impliziten und einem expliziten Begreifen der Wirklichkeit. Die Musik ist unser Mythos des inneren Lebens – ein jugendlicher, lebenskräftiger, bedeutungsvoller Mythos: von unverbrauchtem Geist beseelt und auch in einem Studium ‚vegetativen‘ Wachstums befindlich. [Susanne K. Langer a.a.O. Seite 240 Ende des Kapitels „Vom Sinngehalt der Musik“]

* * *

Noch einmal Wikipedia „Konnotation“ hier: Vielzitiert ist der Ausspruch Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose von Gertrude Stein, mit dem auf die verschiedenen Konnotationen des Begriffes angespielt wird. „Eigentlich“ ist die Rose nur eine Zierpflanze, mitschwingende Bedeutungen sind hier Liebe, Wohlgeruch, Vergänglichkeit und verschiedene politische Bedeutungen sowie Schmerz durch die „mitgedachten“ Stacheln.

Andererseits ist an der „neutralen Grundbedeutung“ und damit am „inhaltlichen Kern eines Wortes“ nicht zu rütteln, an seiner Denotation. Sagen Sie ROSE, – und das Bild steht vor ihrem inneren Auge, und Sie können zugleich alle möglichen Konnotationen aufrufen, die Farbe, den Duft…

Aber nun hören Sie die folgende Melodie: sie besteht – trotz meiner vielen Worte – allein aus Konnotation. Sie zeigt sich nur.