Auch wenn sie nur eine Technik ist…

… dann heißt das doch noch lange nicht, dass wir nur dies zu konstatieren haben. Eine Kathedrale bauen zu können, ist zunächst mal eine Sache der Technik, noch früher allerdings muss da der Wille vorhanden sein, sich einer solchen Technik zu bedienen, ja, sie zu imaginieren, zu entwickeln und einen Bau zu errichten, der nicht nur dumm im Raume steht. Insofern darf man ungeniert weiterfragen, wenn uns jemand mitteilt:

Fugales, kontrapunktisches Denken und Komponieren ist die Königsdisziplin der europäischen Musik, seit diese um 1200 aus dem Schatten der nur mündlichen Überlieferung in die Schriftlichkeit der Mensural-Notation heraustrat.

Man kann sofort entgegnen: warum tat sie es denn? Oder soll man lieber abwarten, was denn daraus wurde, als sie aus dem Schatten herausgetreten war, – der Grund dafür, oder die Gründe müssen doch virulent geblieben sein.

Die Technik besteht im Wesentlichen darin, durch Imitation der Intervalle und Rhythmen einer zuerst eintretenden Stimme – Dux genannt – seitens des ihm nachfolgenden Comes eine sinnfällige Verknüpfung herzustellen.

Im Laufe der Jahrhunderte entdeckte und sammelte das komponierende Kollektiv eine derartige Menge von kombinatorischen Kunstgriffen, vom einfachen Kanon auf gleicher Tonhöhe bis hin zu Umkehrungen, Spiegelungen und extremen Vergößerungen und Stauchungen, die selten, aber nie auf Anhieb als solche zu hören sind, aber bis zum Ende der Barockzeit den Beweis für die wundervolle hermetische Durchstrukturierung selbst des Tonraums durch die ordnende Hand Gottes lieferten.

Der Grund kam schneller als ich dachte: die ordnende Hand Gottes selbst im Tonraum (dem flüchtigen, ungreifbaren) zu beweisen.

(Achtung: winzige Abweichungen vom Originaltext im folgenden Zitatabschnitt).

Mit Bezeichnungen wie „Kirchenstil“, Prima Prattica und stile antico differenzierte man diese kunstvolle Kompositionsweise von dem um 1600 erfundenen und in die Schriftlichkeit drängenden, am Volkslied orientierten madrigalesken Stil sowie auch von der Affekt- und Seelenmusik der seconda prattica.

Aber natürlich vermischten und durchdrangen sich die verschiedenen Kompositionsweisen sofort: der stile antico wurde in jeder folgenden Stil-Periode aufgehübscht und den Erfordernissen einer zumindest gewissen Modernität angepasst, während der Affektmusik und dem einfachen Volkslied mittels fugaler Techniken eine Art Standeserhöhung zukam.

Nötigten im Verlauf des Spätbarock Practica wie die Artifici Musicali des G. B. Vitali, das Musicalische Kunstbuch von Johann Theile, sowie Musicalisches Opfer sowie Kunst der Fuge von J. S. Bach dem Hörer wie auch dem Betrachter noch einmal höchste Bewunderung ab, so rückte die Aufklärung dem Stile Antico zu Leibe und nahm ihm mit einem Male die Aura des Göttlichen.

1753/54 legte der Berliner Musik-Theoretiker Fr. W. Marpurg mit seiner Publikation Abhandlung von der Fuge auf 350 Textseiten, sekundiert von 120 Seiten Noten-Beispielen das bislang nur privatissime und von geheimnisvollem Sfumato umflorte Wissen dem staunenden Publikum als erlernbares Handwerk vor: nicht Genialität, nicht Erkenntnis der göttlichen Ordnung machte den erfolgreichen Fugen-Komponisten aus, sondern die schlichte Beherrschung der Zahlen! Marpurg zeigte, daß Canons und Fugen mathematisch vorausplanbar waren.

Ich habe diesen Text herausgehoben, weil hier einer der besten Kenner der Materie spricht: Altmeister Reinhard Goebel, der schon 1984 eine frisch durchdachte „Kunst der Fuge“ vorgelegt hatte, verfolgt das Thema Fuge aufs neue am Beispiel der Streichquartettbesetzung und zwar quer durch die Musikgeschichte von 1600 bis 1828, ja, er hat es regelrecht inszeniert. Seine Veröffentlichung mit dem Armida-Quartett beschäftigte mich vor fast einem Jahr hier und hier.

Den Anfang der Fuge Tr. 3 von Alessandro Scarlatti habe ich per Ohr skizziert, weil mir die Noten fehlten, habe es allerdings auch von d- nach cis-moll transponiert, um Vergleiche anzuregen. Ich weiß noch nicht, ob das sinnvoll war, jedenfalls zur hörenden Analyse verführend. Ein Thema, das – mehr pathetisch als mathematisch – über Bach auf Beethoven op. 111 und Schubert („Der Atlas“) weist.

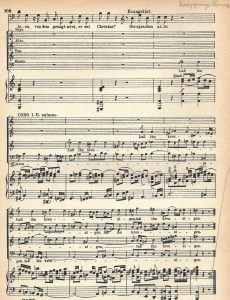

a) Fugen-Anfang A.Scarlatti b) Detail aus Bachs Präludium (BWV 849), das eine Vorahnung des Fugen-Themas gibt, das in c) folgt. Ausführlicher nachlesbar in den zwei folgenden Ausschnitten:

a) Fugen-Anfang A.Scarlatti b) Detail aus Bachs Präludium (BWV 849), das eine Vorahnung des Fugen-Themas gibt, das in c) folgt. Ausführlicher nachlesbar in den zwei folgenden Ausschnitten:

Es geht um Takt 26/27, Mittelstimme, e“-his“-cis“

Es geht um Takt 26/27, Mittelstimme, e“-his“-cis“ Fugen-Exposition (BWV 849)

Fugen-Exposition (BWV 849)

Das Thema im Kern rückwärts bei Schubert (der sich an Beethovens op.111 anlehnt)

Noch zweimal Bach, Matthäuspassion und H-moll-Messe:

Goebel sprach vom Kirchen-Stil (stile antico), ihn absetzend von der neuen Affekt- und Seelenmusik (seconda prattica), dann aber auch von der Durchdringung der Stile, was nun nicht einmal als Vergehen gegen die gottgegebene Ordnung aufgefasst werden kann: Christus als menschgewordener Gott hat an beidem teil. Die Umrisse des Themas als Figur des Kreuzes. Der Hinweis auf die Affekt-Formel des Leidens, die im Gebrauch des verminderten Intervalls erkennbar wird, – zumal der Quarte, noch enger gefasst in der verminderten Terz (siehe hier die beiden letzten Beispiele) – gilt also dem Leiden schlechthin, auch innerhalb der Ordnung Gottes. Ein Beispiel dafür ist das Thema der zweiten Kyrie-Fuge innerhalb der H-moll-Messe (s.o.). Man hört es im Extrem der Affekt- und Seelenmusik zusammengefasst in den 4 letzten gesungenen Takten des Schubert-Liedes „Der Atlas“.

Mit den Anfangstakten des Liedes „Der Doppelgänger“ kehren wir dann – fast notengetreu – zum Thema der Bach-Fuge zurück (ohne dass Schubert dies mitgedacht oder gar gemeint haben muss).

Näheres zum Lied (incl. Ton & Text) hier

Näheres zum Lied (incl. Ton & Text) hier

Näheres zum Lied (incl. Ton & Text) hier

Näheres zum Lied (incl. Ton & Text) hier

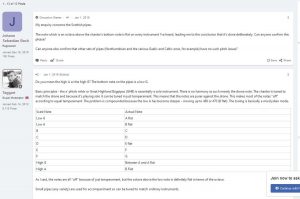

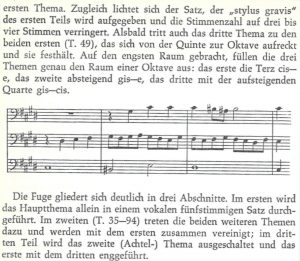

Ich wollte an dieser Stelle beginnen, stufenweise eine Gesamt-Übersicht zur Fuge zu liefern, was sicher nur anhand der Noten zu leisten wäre. Womit aber viele Laien-Musikerliebhaber ausgeschlossen wären. Am besten wäre, man könnte lernbegierigen Menschen während des tönenden Ablaufes etwas zuflüstern, so dass etwa die große Dreiteilung dieser Fuge und die allmähliche Steigerung der Kontrapunktik und der inneren Dynamik (fast) unmittelbar vor die Sinne tritt. Ich habe eine gute Aufnahme gesucht (immer bevorzugt: Angela Hewitt, immer leicht auffindbar: Andras Schiff) und dabei etwas anderes gefunden, etwas viel Kostbareres, denn wie selten gibt es Künstler:innen, die ihre Gegenstände ebensogut verbal erklären können wie im Klang realisieren. Jörg Demus gehört gewiss zu ihnen. Ich habe ihn erlebt, als ich im Collegium Aureum saß und er mit uns die Mozart-Klavierkonzerte im Fuggerschloss Kirchheim aufnahm. Eine Pioniertat. Uns ging er mit seiner höflichen Redseligkeit zuweilen auf die Nerven, heute bin ich ihm ebenso dankbar wie seinem Kollegen Paul Badura-Skoda, der Beethoven am selben Ort unvergesslich spielte (und auch erläuterte, womit er gern einen neuen Aufnahme-Take einleitete). Kurz: ich möchte den folgenden Youtube-Beitrag mit Bachs Praeludium und Fuge Cis-moll BWV 849 aus dem Wohltemperierten Klavier Band 1 herzlich empfehlen (nur nicht ungeduldig werden: manches muss man sich selbst ergänzen, z.B. wenn es um Fünfstimmigkeit, Chor, Intonation und Orgel geht, da fehlt etwas… , und ich persönlich lasse mich nicht auf das Gleichnis vom Himalaya ein, ohne den Ausblick auf indische Musik zu verlangen, doch diesen Exkurs in Parallelwelten der Affektenlehre versage ich mir heute, Bach zu Ehren):

Praeludium beginnt ab 22:10, Fuge ab 24:54 ABER: von vorn beginnen!

Bis etwa 7:00 spricht er über Verzierungen, dann über die Tonart cis-moll, – auch E-dur sei positiv gestimmt. Ab 8:55 über die Fuge, Vergleich auch mit der aus WTK II in Fis-moll (Laufthema). Bei 11:00 Vor- und Rückschau auf, letzteres in Gestalt des Alten Stils, wie in Fuge E-dur, wo Bach sogar das alte Schriftzeichen einer langen Brevis-Note gebraucht. Ab 12:20 das Thema der cis-Fuge, das Intervall his-e für sich angeschlagen = große Terz, der Begriff „Auffassungsdissonanz“. 13:30 alte Texte passen: „Kyrie eleison“ und „Et incarnatus est“ (singt), also Leidensausdruck. Für Demus ist die Fuge klar dreiteilig. Das „zweite Thema“ (Laufthema in Achteln) „Engelein und Blumen“. Verschwinden im dritten Teil. Ist es eine Tripelfuge (mit 3 echten Themen? 14:15 kein Thema, nur fester Kontrapunkt? Auf jeden Fall: Dreiteilige Fuge. 14:30 Verweis auf Orgel, Intonationshilfe für Chor 15:30 es gibt nur 2 fünfstimmige Stellen („Fuga à 5“), 17:00 Verweis auf César Francks Orgelbearbeitung. 18:00 Palestrina (alter Stil) 18:50 Tenor-Solo, Dynamik, die sich aus der Stimmführung und den Verläufen ergibt. Ab 22:10 Ganzfassung (ab 24:57 Fuge).

Die Dreiteiligkeit der Fuge war seit Riemann und vor allem: Hermann Keller abgesegnet (1950 bzw. 1965). Und was dieser schrieb, ist auf einer schöne Art altmodisch, – und immer noch lesenswert.

… der drei Teile (von unten nach oben)

… der drei Teile (von unten nach oben)

„Stylus gravis“ ist ein wichtiges Stichwort. 1968 brachte die Dissertation von Christoph Wolff endgültig Licht in das Dunkel: „Der Stile Antico in der Musik Johann Sebastian Bachs“. Hier ist seine Liste der Werke, die als Ganzes dazugehören, dann eine weitere Liste mit Werken, die nur zu einem Teil im Stile Antico gehalten sind, – sowie die Begründung dieser Zuordnung. Die E-dur-Fuge aus dem Zweiten Band des WTK gehört zur ersten Kategorie, während die hier behandelte Cis-moll-Fuge aus dem Ersten Band des WTK zur zweiten Kategorie gehört, da mit dem Takt 36 ein anderes, „verspieltes“ Element zutage tritt.

Quelle Christoph Wolff: Der Stile Antico in der Musik Johann Sebastian Bachs / Studien zu Bachs Spätwerk / Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1968

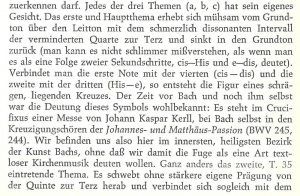

Wenn ich im Folgenden etwas von der fortschreitende Differenzierung der Fugen-Analyse anzudeuten suche, so nicht, um sie als Bedingung einer künstlerisch überzeugenden Interpretation zu postulieren. Im Gegenteil: man sollte durchaus wissen, bis in welches Detail das Bachsche Opus dem sezierenden Blick standhält; aber was von den Ergebnissen präsent bleiben sollte, das ist dem lebendig musizierenden Menschen wahrhaftig nicht von außen vorzuschreiben. Der große Bach-Forscher Alfred Dürr folgt in seiner Monographie, die 1998 erschien, einem Mittelweg, der die Formverläufe darstellt, aber auch historische und aufführungspraktische Hintergründe liefert. Und selbst bei ihm ist oft ein Blick auf den unerbittlichen Analysten Ludwig Czaczkes zu konstatieren.

Quelle Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach / Das Wohltemperierte Klavier / Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle Kassel 1998 (Seite 118 f)

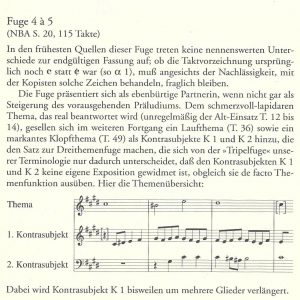

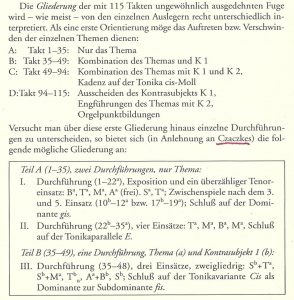

Dies ist nur ein Ausschnitt (auf der 2. Seite fehlt die obere Hälfte, die Formübersicht im unteren Kasten ist nicht vollständig – Teil C und D folgen nächsten, nicht abgebildeten Seite); ja, und Czaczkes bleibt unverzichtbar. Und selbst wenn man längst felsenfest überzeugt ist, dass man eine dreiteilige, sehr übersichtliche Form vor sich hat, ist man am Ende eines besseren belehrt – und ein bisschen unglücklich. Das kommt von der freudlosen Methode:

Quelle Ludwig Czaczkes: Analyse des Wohltemperierten Klaviers / Form und Aufbau der Fuge bei Bach Band I / Österreichischer Bundesverlag Wien 1982

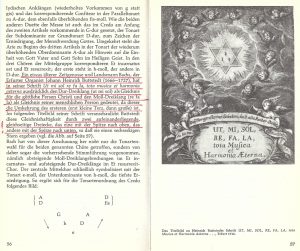

Auf der nächsten Seite entwickelt er ähnlich die Herkunft des anderen Kontrasubjekts (jenes mit den Achtelgängen, Jörg Demus sprach von Engeln und Blumen), und zwar füllen wir einen Quartsprung stufenweise mit Sekundschritten aus …. und „wenden und drehen es dann nach allen Richtungen, so werden wohlbekannte Motive lustig vor unseren Augen tanzen“ (Czaczkes). An wenigen Stellen des Analysewerks lässt der Autor sich zu solchen Wendungen hinreißen, sein Metier ist die trockene Arbeit am Präparat. Man muss längst auf andere Weise musikalisch hochmotiviert sein, um sich darauf einzulassen. Unvorstellbar auch, dass Bach in dieser Art an seinen Fugen gearbeitet hat. Aber was ist die Vision, die den Komponisten geleitet hat, ehe er sich in die Detailarbeit versenkte? Gerade bei Werken, die so eindeutig auf die sakrale Sphäre verweisen, wie die, die den „stile antico“ heraufbeschwören: ob streng durchgeführt wie in der E-dur-Fuge, oder ihn mit anderen Charakteren überwölbend, durchsetzend, wie in der Cis-moll-Fuge, – das ist doch keine technische Spielerei, in der man zeigt, dass man wirklich mit allen kontrapunktischen Wassern gewaschen ist. Wenn ich ein Bild dafür suche, das groß genug ist für solche universalen Entwürfe, so bin ich bald bei der Weltenorgel, wie sie bei Athanasius Kircher abgebildet ist, – allerdings – – – ohne dort zu verweilen, denn Bach war ja in der höfischen und bürgerlichen, ja, familiären Welt ebenso zuhaus wie in der kirchlichen, gottesdienstlichen, religiösen. Insofern neige ich dazu, die Widmungskürzel, die Bach ans Ende seiner Werke setzte, S.D.G – Soli Deo Gloria – nicht so gewichtig zu interpretieren wie in früheren Jahren, als ich gerade mal die Schrift des Theologen (!) und Musikwissenschaftlers Walter Blankenburg über Bachs H-moll-Messe (1974) gelesen habe. Der dort zitierte Bach-Zeitgenosse Buttstedt (1716) hat mich durch ein reproduziertes Titelblatt schwer beeindruckt, ohne dass ich versucht hätte, das etwas einfältige Weltbild dahinter abzuschätzen. Wer weiß, ob ich nicht – ermutigt durch Jörg Demus – versucht gewesen wäre, die Engelchen oder Kinder Gottes in einer Fuge wie unserer „aktuellen“ in Cis-moll noch ernster zu nehmen.

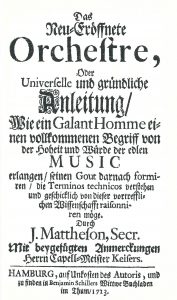

Ohne hier den (mehr als 20 Jahre späteren) Konflikt Scheibe vs. Bach aufrollen zu wollen, sei doch erwähnt, dass einer der bekanntesten Musiktheoretiker der Zeit, Johann Mattheson (1681-1764) sich weder deutlich für noch gegen Bach positionierte; er schätzte, ja: bewunderte ihn, stand aber wohl eher im Lager einer „moderneren“ Richtung, die öffentlich wirkunsvoll mit dem Opern-Stil sympathisierte (er selbst – einst Wunderkind an der Orgel – hatte in Hamburg als Opernsänger begonnen und wartete dort seit 1799 mit eigenen Opern auf, war seit 1715 jedoch Domorganist). Bach pflegte mit ihm keine persönlichen Kontakte. Um so interessanter, in den ersten großen Mattheson-Büchern (seit 1713) nach dem Stellenwert zu fahnden, den dieser den großen Stilen seiner Zeit beimaß. Der Name Buttstedt war für mich jetzt der Auslöser, die akribische Einleitung des Musikwissenschaftlers Dietrich Bartel zu studieren und die Mattheson-Werke wieder ernstzunehmen (Laaber Reprint). Zugleich die Einschätzung, dass diese Auseinandersetzung schon damals über den „Dialog mit einem reaktionären Organisten hinaus“ (Bartel) Bedeutung annehmen sollte.

Für mich persönlich war immer eine entscheidende Frage, wie spekulativ man bei Bach vorgehen kann, wieviel musikalisch umgesetzte Theologie z.B. in dem Kürzel steckt D.S.G., oder ob man – mit Adorno – grundsätzlich davon absehen sollte und nur die Qualität der Werke zum Maßstab nehmen sollte. (Das Projekt „Morimur“ – Helga Thoene 1994 – war für mich absolut inakzeptabel.) Das große Gottes-Lob findet man überall in jener Zeit als letzthinnige Begründung, auch bei dem Buttstedt-Gegner Mattheson. Und selbst dann, wenn ersatzweise dann ganz in der Nähe der Begriff „Natur“ auftaucht…

Daher gehe ich so ausführlich auf meinen Fehlgriff von damals ein, obwohl er vielleicht doch zu bedenkenswerten Ergebnissen geführt hat.

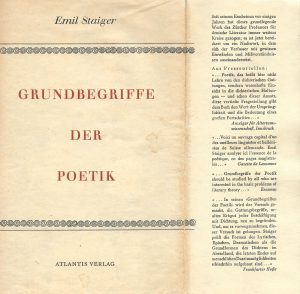

Abgesehen von den Druckfehlern oder Verbesserungen, für die ich nichts kann ( am schlimmsten die Korrektur: „Sei Soli“ statt „Sei Solo“), würde ich heute ohne Buttstedt auszukommen suchen. Hier folgen die Beispiele der vorherigen Seite, auf die ich mich beziehe. Das Ornament gefällt mir auch heute noch. Gleich anschließend das Titelblatt, mit dem Mattheson den Erfurter Organisten 1717 erledigte:

Abgesehen von den Druckfehlern oder Verbesserungen, für die ich nichts kann ( am schlimmsten die Korrektur: „Sei Soli“ statt „Sei Solo“), würde ich heute ohne Buttstedt auszukommen suchen. Hier folgen die Beispiele der vorherigen Seite, auf die ich mich beziehe. Das Ornament gefällt mir auch heute noch. Gleich anschließend das Titelblatt, mit dem Mattheson den Erfurter Organisten 1717 erledigte:

1713

1713  1717 Also: Matthesons „Orchestre“ Erstes und Zweites Titelblatt, dieses ausdrücklich gegen Buttstedts inzwischen erschienene Streitschrift gerichtet, gegen seine „Todte (nicht tota) Musica“. Die Schreckensfigur im Zusammenhang mit „Ut,Re,Mi“ war damals Aretinus = Guido von Arezzo.

1717 Also: Matthesons „Orchestre“ Erstes und Zweites Titelblatt, dieses ausdrücklich gegen Buttstedts inzwischen erschienene Streitschrift gerichtet, gegen seine „Todte (nicht tota) Musica“. Die Schreckensfigur im Zusammenhang mit „Ut,Re,Mi“ war damals Aretinus = Guido von Arezzo.

Um diesen Artikel nicht ins Uferlose auszudehnen, soll es mit der Andeutung dieser frühen Polarisierung genug sein: auf der einen Seite „Ut, Re, Mi“ etc.“, die alten Kirchentonarten – „tote Musik“, auf der anderen der „Galant Homme“, ein Mann von Welt, von erlesenem französischen Geschmack. Nicht zu vergessen: In Bachs höfischer Köthener Zeit (1717-1723) entstanden seine allerfranzösischsten Werke. Und diese Zeit war nie ganz abgetan, nicht als er seine „Galanterien“ (Clavir Uebung 1731) schrieb, nicht als er sich in den Stile Antico versenkte (ab 1742 „Kunst der Fuge“ – mit contrapunctus VI „In Stylo francese“). Und im zweiten Band des „Wohltemperierten Klaviers“ (ab 1740) findet man bekanntlich nicht weit von der Fuge in E-dur BWV 878, dem clavieristisch gefassten Musterbeispiel des Stile antico, das französische Praeludium (hier) und die frappierende „Gavotte“-Fuge in Fis-dur BWV 882. Es ist nur ein paar Jahre her, – bitte im Blog nachlesen und nachhören hier (Die Fuge als Tanz) und hier (Couperin Pièces). Merken: „Les Niais des Sologne“ von Rameau. UND mir zeitlich noch näher – das einzig schöne Erlebnis in der Solinger Klinik: „Les Passions“ mit Andreas Pilger hier.

War Bach ein erfolgreicher Fugenkomponist? Er hat durchaus Adressaten genannt, für wen also komponierte er das „Wohltemperierte Clavier“? Er nennt in seiner Widmung als erstes den „Nutzen und Gebrauch der Lehr-begierigen Musicalischen Jugend“, dann den „besonderen Zeitvertreib“ derer, die schon was können. Und ganz ans Ende schreibt er S.D.G., „Gott allein zur Ehre“. Heute kann man über jeden Punkt streiten. Die Jugend ist von Haus aus wohl nicht in diesem Sinne „musikalisch“ lernbegierig, auch der Zeitvertreib der Älteren läuft über das Handy. Und Gott?

Zu Bachs „Soli Deo Gloria“ siehe auch Relativierendes – ja, natürlich unter Johann Mattheson , obwohl er sich, wie wir oben bei Bartel gelesen haben, „als tiefgläubiger Orthodox-Lutheraner … täglich der Bibellese widmet“. Siehe aber auch, was Reinhard Goebel (oben in Blau) über Fr.W.Marpurg und seine angeblich mathematisch vorausplanbaren Fugen sagte. Kennen Sie vielleicht eine einzige bewegende Fuge von Marpurg??? (Vgl. auch die neulich digital realisierte Zehnte von Beethoven, heute ist alles möglich! sogar eine vorgetäuschte Künstliche Genialität.)

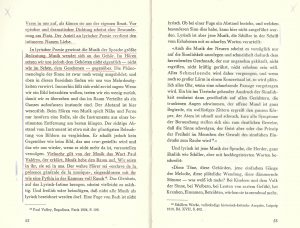

Was ich aber nicht relativieren möchte, ist der Kommentar einer jungen Pianistin unserer Zeit.

…eigene Person auszuklammern und dadurch in bislang ungeahnte Dimensionen musikalischen Verstehens und Ausdrucks vorzudringen.

…eigene Person auszuklammern und dadurch in bislang ungeahnte Dimensionen musikalischen Verstehens und Ausdrucks vorzudringen.

Die Autorin schreibt des weiteren über „Das Ich als Störfaktor“, durchaus bemerkenswert für eine hochvirtuose Bach-Interpretin in ihrem Debüt-Album. Darüberhinaus auch philosophisch bedenkenswert! Ich bin so froh über diese neue überzeugende und begeisternde Interpretation der Bachschen Präludien und Fugen, auch wenn man hier und da vielleicht andere Ideen suggerieren wollte, nie entsteht der Eindruck, – wie etwa bei Glenn Gould – , dass da jemand sagt: „Ich, ich, ich.“ Oder gar behauptet: Bach hat es so gewollt, und der Weg durch ihn führt direkt zu Gott. (Auch das gibt es, wenn auch nicht bei Gould. Dann ist auch schnell das berühmte Goethe-Zitat zur Hand: wie in Gottes Busen vor der Weltschöpfung…)

Aber immer wieder wird man gefragt: Muss man nicht sehr gläubig sein, wenn man Bachs Musik spielt? Wer darauf eine Antwort erwartet, kann es mit seiner Musik nicht ernst meinen. Man müsste ja stattdessen über den Pietismus sprechen, über Luther sprechen, über die Geschichte des Christentums, und wie es geschehen konnte, dass die katholische Kirche inzwischen jeden Kredit verspielt hat. Der Wissenschaftler Martin Geck hat, was Bachs persönliche Motivation angeht, schon 1967 alles Notwendige gesagt:

„…besitzt die Kraft, das musikalische Sachgesetz final zu erfüllen, anstatt wechselnden Anregungen von innen und außen kausal zu folgen.“

„…besitzt die Kraft, das musikalische Sachgesetz final zu erfüllen, anstatt wechselnden Anregungen von innen und außen kausal zu folgen.“

Eine frühe Studie, wieder veröffentlicht (S. 46 – 55) in dem insgesamt lesenswerten Band:

Martin Geck: »Denn alles findet bei Bach statt« Erforschtes und Erfahreres / Metzler Musik / Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar 2000 / ISBN 3-476-01740-0

Die Pianistin:

Weiteres auf der Website HIER oder – in WDR 3:

Weiteres auf der Website HIER oder – in WDR 3:

Eine atemberaubende Live-Vorstellung! – und immer wieder: was für ein Werk! Der Einstieg in die Partita c-moll BWV 826, beginnend mit dem grandiosen Pathos einer Französischen Ouvertüre, fortfahrend mit einer überirdischen Melodie, die nie enden sollte, deren süße Klagelaute aber plötzlich überspringen in eine furiose Fuge, eine zweistimmige, und zwar von einer Vehemenz, wie man sie im Wohltemperierten Klavier nur 1mal wiederfindet: in e-moll, teuflisch wie ein Spuk ist sie dort vorbei, nach einem großangelegten Praeludium. Und befindet sich gar nicht so weit entfernt von der großen fünfstimmigen in cis-moll, an der wir uns noch gedanklich abarbeiten wollen. Die Partiten (1731 Opus 1): wie gesagt, „Galanterien“ steht da in der Aufzählung der Tanz-Formen, – was denkt sich Bach bei diesen übergroßen Werken eines anderen Genres, die unter dem Gesamttitel „Klavierübung“ laufen und deren erste Bach 1726 einem Säugling gewidmet hat? Das Widmungsgedicht ist der Forschung fast etwas peinlich, Hermann Keller freut sich nur, „dass Bach ein besserer Komponist als Dichter war und dass seine Musik nichts von der Unterwürfigkeit des Bürgers Bach unter seinen früheren Souverän [den Vater des Säuglings in Cöthen] bezeugt!“

* * *

Mit Vorbehalt: Die Fuge in cis-moll BWV 849 als Form (Anwendung von kontrapunktischen Techniken) und Ausdruck – nicht nach Dürr, nicht nach Czaczkes – sondern intuitiv…

Ich habe beim Spielen und Üben nach der einfachsten Form für ein Gebilde gesucht, das höchst kompliziert gearbeitet ist, aber nicht unübersichtlich. Dass es ein fünfstimmige Fuge ist, halte ich für wesentlich, ich kann kein Schema akzeptieren, in dem das nicht zum Vorschein kommt. Daher habe ich alle wirklich fünfstimmigen Abschnitte durch eine geschlängelte Linie gekennzeichnet; sie läuten das Ende einer Durchführung ein. Bis zur entsprechenden Kadenz darf sich die Stimmenzahl wieder verringern, damit (?) der Beginn der neuen Durchführung offen liegt, siehe Takt 20. In Takt 35/36 liegt der Fall anders – das Laufthema soll folgen, der Charakter verändert sich, der Satz verdünnt sich ohnehin. Ab Takt 66 die Idee des chromatischen Abstiegs (vgl. Takt 102 ff), der große Bass-Einstieg des Hauptthemas liegt an. Am Schluss: es geht dem Höhepunkt zu, der Apotheose des Orgelpunktes am Ende der Fuge. Ab Takt 86: das Laufthema erschöpft sich – unter dem großen Sopran-Einstieg des Hauptthemas, das sich nunmehr verwandelt im Ansturm der Engführungen; es kehrt erst wieder zurück, wenn das absolute Ende in Sicht ist: ab Takt 107. Der Orgelpunkt hat es schon angezeigt!

Eine Cembalo-Version wäre fällig, – jede Orgel-Version disqualifiziert sich (in meinen Ohren) bereits im Präludium – , mit der Frage: wie durchsichtig lässt sich das dichte Gewebe der Stimmen wiedegeben? Die Leonhardt-Aufnahme von 1963 ist seltsam unbefriedigend. Interessante Aspekte verspricht ein leidenschaftlich-unbewegter Kommentator (Fr.Siebert hier): vor allem sein Hinweis auf Luthers bzw. Johann Gottfried Walthers Version des Chorals „Nun komm der Heiden Heiland“ mit der verminderten Quarte lässt aufhorchen, aber auch die Entdeckung, dass das Hauptthema dieser Fuge auf jedem Ton der Cis-Tonleiter erklingt! Aber ist es deswegen schon eine Mixowasnochmal-Skala? Gerade nicht! Doch davon später. Auch die Ausführung: Was mich schon im Präludium skeptisch stimmt: wenn die eine Hand jedesmal wartet, bis die andere ihr Ornament ausgeführt hat. Das Grundzeitmaß muss gewahrt werden! Dem französischen Cembalisten Bertrand Cuiller höre ich allerdings gern zu, wie er sich singend Gedanken macht, ohne allerdings zu einer Analyse zu kommen. Am Ende steht Gott und der Glaube, das ist mir sympathisch, allein mir fehlt … was? (man lese Goethes „Faust“ Osterszene).

Ich verstehe nicht recht, weshalb man bei Johann Gottfried Walther nachschaut (NB: auch Buttstedt taucht in der Bio auf, wenn auch negativ), welcher Kirchentonart das Bachsche Thema entsprungen sein könnte, „Nun komm der Heiden Heiland“ , ich denke, in Luthers Original einfach dorisch – man könnte aber bei Bach selber zu suchen, der wohl den entscheidenden Leiteton in den Choral eingeführt und ihn somit dem dorischen Modus entfremdet hat. Hat er nicht schon entsprechende Choralvorspiele geschrieben? Oder Kantaten? Wenn man sie nicht alle präsent hat, schaut man eben mal in den „Schmieder“:

Auch Wikipedia ist interessant, wenn man Alfred Dürrs Kantaten-Bände nicht zur Hand hat: hier. 1714 die Uraufführung dieser Adventskantate, so früh also, damit wären wir auch wieder beim Phänomen „Französische Ouverture“… Aber hilft uns dergleichen etwa weiter bei der Fugen-Analyse? Geht es über einen Kommentar zum Hauptthema der Cis-moll-Fuge hinaus? (Immerhin ist dieser thematische Zusammenhang bisher nirgendwo vermerkt, soweit ich weiß.)

Es ginge etwa so: 1. das Kreuz, der Heiland, der Herr, in den Stimmen von unten nach oben aufsteigend, alle Wesen erfassend, 2. die himmlische Sphäre realisiert sich (Engel?), 3. ein schreitendes Thema (der Mensch?) tritt auf, wird bedeutsam, am Ende dieses Teils B zum erstenmal die chromatische Bewegung von oben herab bis gis. Teil C Durchführung V, Hauptthema in der tiefsten Lage auf CIS und in der höchsten auf cis“, am Ende – nach der 5stimmigkeit – noch einmal auf cis“, das Achtelthema löst sich auf, Durchführung VI. das Hauptthema und das „Menschen“-Thema in dichtester Engführung, chromatischer Abstieg des Soprans über 4 Takte, Ziel: gis, ausgedehnte 5stimmigkeit, Orgelpunkt. Das letzte Zitat des Hauptthemas endet auf der Quinte des Schlussakkords (gis), das Menschen-Thema auf der Terz eis. – Ich habe aufgehört, das Narrativ von der Erlösung auszumalen…

Etwa in dieser Art stellt der Schweizer Pianist Jürg Lietha die Fuge dar, hier ab 7:35 (Video bricht leider bei 9:55 ab): Heilige Dreifaltigkeit: Vater (Thema 3), Sohn (Thema 1) Heiliger Geist (Thema 2) auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Das klingt auf den ersten Blick verführerisch, aber wieso eigentlich? Warum soll eine Musik, bei der man an „Anderes“ denkt, attraktiver sein, als wenn man bei ihr „selbst“ verharrt?

Die mächtige Forte-Fuge (Friedrich Gulda)

Von den vielen Aufnahmen, die leicht greifbar sind (z.B. auch Sokolow: spannend, dramatisch aufgeladen, jedoch „wegen Nebels“ ausgesondert), kehre ich zurück zu der CD mit Schaghajegh Nosrati – und bin überwältigt von der Klanglichkeit, dem tieferen Sinn, der quasi von selbst hervortritt. Ich beschränke mich auf die Fuge: weder zu schnell noch zu langsam, nicht aufgesetzt dynamisch, überall durchsichtig, alles Thematische deutlich, linearisch, ohne Zeigestock, der Klang ist in Stille gehüllt, wie der Edelstein in eine Samtschatulle. (Ich glaube, dieses Bild stammt von Heinrich Neuhaus.)

Um die Form dieser Fuge auch für solche Hörer:innen erschließbar zu machen, die nicht den Noten folgen können, gebe ich im folgenden noch zum Ablauf die betreffenden Zeitangaben. Nachteil: man folgt der Musik anhand eines pedantischen Minutenplans, der auch wieder ablenkt; aber er erlaubt vielleicht doch, sich zeitgleich auf die Musik zu konzentrieren (denke ich). Zunächst die starke, aber auch kalte Version von Friedrich Gulda, dann die hoch differenzierte, ausgesprochen kontrapunktisch durchdachte und empfundene Version von Schaghajegh Nosrati.

Gulda

A I 00:00 II 0:47

B III 1:15 IV 1:43

C V 2:32 VI 3:15 Orgelpunkt 3:38 Schluss 4:08

Nosrati

A I 00:00 II 0:43

B III 1:08 IV 1:33

C V 2:16 VI 2:54 Orgelpunkt 3:14 Schluss 3:48

Der Orgelpunkt im Bass setzt unauffällig ein: im Sopran ist vorher der Ton GIS als Ziel einer absteigenden chromatischen Linie erkennbar, um dann zum letzten großen Themenzitat überzugehen. Ein unglaublich ergreifender Abschluss. Warum eigentlich? Ist nicht ALLES schon gesagt?