Angenommen: einzig Untergangsszenarien sind realistisch

Dann kommt man gern mit Luthers Apfelbäumchen daher, – ein Spruch dieser Art ist aber bei dem großen Reformator gar nicht nachweisbar. Wir müssen eigene formulieren. Angenommen im Herbst des Jahres 79 n. Chr. hätte ein wohlhabender Bürger Pompejis die Weissagung bekommen: in Kürze wird diese Stadt untergehen, es grummelt schon bedrohlich aus der Tiefe des Vesuvs. Würden wir ihn bewundern, wenn er furchtlos seinen Garten bestellt hätte statt sich außer Reichweite zu begeben?

Einerseits ist Optimismus hoch im Kurs, weil zukunftsorientiert. Andererseits wissen wir, dass nur die Wahrnehmung maximaler Gefahr eine echte Kehrtwendung veranlassen kann. Und nicht die Formel: es wird schon wieder werden…

Wir können uns nicht mehr außer Reichweite begeben, abgesehen davon, dass wir nicht einmal wohlhabend sind. Bei Markus Lanz habe ich kürzlich erfahren, dass man in San Francisco, „der reichsten Stadt dieses Planeten“, laut Statistik als arm gilt, wenn man weniger als 115.000 Dollar pro Jahr verdient. Und noch nie konnte man dort soviel Obdachlose sehen wie heute. Also: es sind hochinteressante Zusammenhänge, mit denen wir konfrontiert werden, und man sollte sich unbedingt um die Zukunft kümmern, – quia absurdum est, sagte man im alten Italien. Nein, auch dieser Satz ist nie so formuliert worden, wie man ihn zitiert. Dabei ist das Fazit, wie man lesen kann, ziemlich genau so, wie es gleich im Gespräch mit einem unverbesserlichen Optimisten zutage tritt.

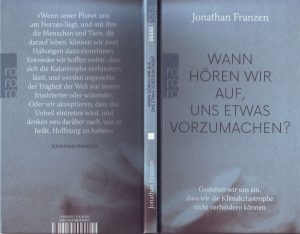

ZITAT

Aber das ist nicht der Grund zum Aufhören und schon gar nicht das Ende von allem. Wir sollten uns vielmehr neu darauf besinnen, was uns wichtig ist. Deshalb, so Franzen, wird es jetzt Zeit, sich auf die Folgen vorzubereiten, zum Beispiel auf Brände, Überschwemmungen und Flüchtlingsströme. Es geht aber auch darum, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unsere Gesellschaften, unsere Demokratien zu festigen.

Ich weiß nicht, ob dieser Autor zu den Untergangspropheten gehört, die in der Markus-Lanz-Sendung vom 4. Februar 2020 apostrophiert wurden. In diesem Blog wurde er schon als bedenkenswert zitiert, als es die kleine Schrift noch gar nicht ohne weiteres zu kaufen gab. HIER.

Hier ist ein Protokoll dessen, was Harald Welzer in der Sendung gesagt hat. Vielleicht kann man alles in seinem Buch systematischer nachlesen, aber manches wirkt gerade in den locker (und engagiert) hingesprochenen Beiträgen inspirierender.

ZDF Sendung Markus Lanz 5.2.2020, nachzuhören bis 5.3.2020 HIER.

Zum Text (noch nicht vollständig lektoriert)

Lanz (ML)bei der Vorstellung der Gäste:

Wir müssen, schreibt er, endlich den Untergangspropheten ihre Uhr wegnehmen, die seit 40 Jahren auf 5 vor 12 steht, für diese – Achtung! – Lamentierökos richten wir eigene Nöhlreservate ein, und da gehen wir dann alle hin, wenn wir mal versehentlich gute Laune kriegen. Herzlich willkommen, Harald Welzer!

20 Minuten später…

Harald Welzer (im folgenden als HW)

20:35 Mich erschüttert, dass bei solchen Aussagen geklatscht wird. Also es ist wirklich irre, wir haben – ML stopp stopp, geklatscht wurde grade, weil Frau Wöhrl sagte, da sind Lobbyisten dahinter, die puschen (ja, aber) (alle durcheinander)

HW – wir haben nun eine ausgebaute Klimawissenschaft aus sehr sehr vielen verschiedenen Disziplinen zusammengesetzt, die seit vielen Jahrzehnten an diesem Thema arbeiten, es gibt eine weit, weit über 90prozentige Übereinstimmung der Befunde, die aus diesen unterschiedlichen Disziplinen kommen, dass wir es mit einem menschengemachten Klimawandel zu tun haben, und wir wissen auch mit einer hinreichenden Sicherheit, wie die Sache sich weiter entwickelt, und wir wissen auch, dass es an Treibhausgasen liegt.Das gibt es in keinem andern wissenschaftlichen Bereich – ich bin selber Wissenschaftler -, dass es einen solchen Konsens gibt. Und wenn es bezahlte[r] Institute usw. gibt, die insbesondere in den USA seit vielen vielen Jahren gegenteilige Dinge behaupten, dann sind es nicht – die Wissenschaftler sind sich nicht einig, sondern die WissenschaftlerInnen, die von dem Thema was verstehen und da arbeiten, sind sich einig. Deshalb gibt es die Berichte vom IPCC (ML: Weltklimarat usw.) usw. usw., und man kann auch nicht sagen, – und deshalb finde ich es hier auch nicht berechtigt an der Stelle zu klatschen – beide werden bezahlt. Ich glaube, es gibt ne ganze Reihe von WissenschaftlerInnen, gerade in dem Umweltbereich, im Klimabereich, die haben eine echte Besorgnis über ihre Forschungsergebnisse, die kommunizieren die nicht deswegen, weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil sie als Wissenschaftler sehen, wir haben ein riesiges Problem. Dieses Problem haben wir seit mindestens 1972 erkannt, als „Die Grenzen des Wachstums“ erschienen sind, seitdem wissen wir das (ML: Club of Rome!) ja, ja, und nennen uns selber eine Wissensgesellschaft, aus diesen Wissensbeständen werden kaum Konsequenzen gezogen, das ist der Punkt! (22:50 Einspruch von Heiner Lauterbach über Situation „auf beiden Lagern“, Dagmar Wöhrl über politische Interessen, ML „es geht immer um die Schuldzuweisungen, es geht doch vielmehr um die Frage: wie gehen wir mit dem Klimawandel um in der Zukunft“ ML: „wie gelingt es, diese Polarisierung aufzuheben?“)

22:50 Na ja, ich würde eigentlich – und dann können wir auch harmonischer werden in der Runde – ich glaube, da gäbe es ja eine Übereinstimmung, woran es uns da elementar fehlt, sind tatsächlich Zukunftsbilder, und Gesellschaften, dieses Typs, also der westlich-liberalen Demokratien, sind ja immer erfolgreich gewesen, weil sie immer ne Vorstellung hatten: wer wollen wir sein? Wo soll diese Gesellschaft (ML sie sagen: immer neuer, immer besser, immer mehr, das ist sozusagen unser Mantra) ja, darauf ist es zusammengeschrumpft, ja, aber dass es mal ne Gesellschaft gewesen ist, die gesagt hat, jetzt kommen diese Klischee-Zitate „mehr Demokratie wagen“, aber „Öffnung des Bildungssystems“, großes Programm der 1960er Jahre, ich hab da extrem von profitiert, als Ziel: wir müssen eine andere Gesellschaft sein, mehr sozialen Ausgleich, mehr Partizipation etc. etc. oder auf der symbolischen Ebene solche Dinge wie Apollo-Projekt, Eroberung des Weltraums usw.usw., also Dinge, wo Gesellschaft nicht einfach nur um ihre eigene Gegenwart kreist, sondern wo sie eine Vorstellung hat: da sind Ziele, da wollen wir hin, da wollen wir auch alle mitnehmen. (ML: Heute, also, Apollo ist abgehakt, für mich zumindest, aber – E-Mobilität wär doch so’n Ziel…)

22:50 Aber das ist doch kein identifikationsstiftendes Ziel, das ist doch dasselbe wie jetzt, nur Sie haben n Antrieb ausgetauscht, ist doch nichts, wo man sagt: au, cool!!! 2050 haben wir nur noch E-Autos (ML: also 50 sagen Sie jetzt…ganz cool, ehrlich gesagt, in ner Innenstadt zu leben, die nicht mehr stinkt morgens, nach Abgasen) ich fänd’s ja viel cooler in ner Innenstadt zu leben, wo es keine Autos mehr gibt (auch gut! Beifall können wir uns sofort drauf einigen), aber vielleicht verbirgt sich genau dort der Witz, dass es dort auch so etwas wie Utopien geben, Visionen geben muss, wir könnten uns vorstellen, – dieses Thema, das wir zu Anfang hatten, wir haben keine soziale Ungleichheit in diesem Ausmaß mehr, meine ich keine sozialistische … ja? aber keine soziale Ungleichheit in dem Sinne, dass Menschen zur Tafel gehen müssen, wenn sie was zu essen haben wollen. Wir könnten doch ein Zukunftsbild haben, dass wir eine Gesellschaft haben, in der alle anständig essen können, ich meine, dass man im Jahr 2020 sowas überhaupt sagen muss. Oder das als Ziel ist ja schon bizarr. (ML Oder in die andere Richtung jetzt wenn Sie nach San Francisco gehen, also noch nie konnten Sie in der reichsten Stadt dieses Planeten, wo Sie glaube ich mit 114 000 Dollar mittlerweise offiziell arm sind, wenn Sie ein Jahreseinkommen von 115.000 Dollar haben, sind Sie statistisch arm, nie konnten Sie soviel Obdachlose dort sehen wie im Moment.)

Ja, selbstverständlich, und das ist in allen Metropolen, ehm, aber jetzt wollen wir nicht das Negative sagen, man könnte ja sagen: wir haben die Power, wir haben auch das Bildungssystem, wir haben auch sozusagen theoretische Motivation genug, uns diese Gesellschaft anders vorzustellen, nämlich eine, die viel weniger Ressourcen verbraucht, siehe Frage Mobilität, was ist die Mobilität der Zukunft? Ist das der Ersatz eines Energiegebers gegen einen andern, oder ist es intelligenter Bewegung, also sprich: nicht mit Autos, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die super funktionieren 29:21 weil sie digital orchestriert sind. Ist die Stadt der Zukunft, sieht die aus wie jetzt aussieht? Oder hat die ganz andere Nahversorgungskonzepte? Wird viel mehr Nahrung in der Städten angebaut? Usw. ML Nahrung? Nehmen Sie uns doch mal mit, lassen Sie uns frei denken , auch mal verrückt denken. Welche Ideen gibt’s da? Wie sieht sozusagen der Nahrungsmittelanbau der Zukunft aus?

HW Naja, da gibt es n ganzes Spektrum von Ideen, da geht von den Verical Gardening – das kennen die meisten: dass man Hochhäuser auch dafür verwendet, dass man in bestimmten Etagen die Nutzung der Fassaden, um Nahrungsmittel anzubauen, das gibt es als ganz konkrete Utopie, umgesetzt in Andernach, wo der Grünraumplaner der Stadt vor 10 Jahren auf die famose Idee gekommen ist, dass Stadtgrün auch verwendet werden kann, um Nahrungsmittel anzubauen. Seitdem nennen die sich die essbare Stadt, zeigen stolz vor, dass in ihrer Stadt Flächen usw. anders genutzt werden, die Bürger finden das zum Teil toll (glaub ich) nich? weil die jetzt sagen können, wir sind die mit der essbaren Stadt, ja, die haben viele Preise bekommen, und sowas, das sind so Ansätze, und das geht bis hin, dass man natürlich eh eh im Untergrund bestimmte Formen von Nahrungsmitteln anbauen kann usw. (ML Beispiel? Im Untergrund? Ohne Licht, ohne…) Ja, kann man machen, ich bin kein Biologe, aber da laufen solche Experimente oder in Rotterdam, da machen sie auf Poldern im Fluss sozusagen Kühe, ja, da machen sie Weidewirtschaft, es gibt total verrückte Geschichten, ehm, ich finde an solchen Dingen nur interessant, wir habe eigentlich keine – wie soll man sagen – keine Medienformate, wo solche Zukunftsbilder, die z.T. ja sehr konkret sind, wo die richtig sexy vermittelt werden (ML doch Sie heute grade hier, das ist doch cool / Wöhrl: aber man kann das doch auch immer nur ergänzend sehen, es sind ganz tolle Geschichten, man kann es sich ganz super vorstellen, aber es wird nichts das ersetzen, was notwendig ist, um alle zu ernähren) ML was machen wir mit der mit der mit dem Bevölkerungswachstum, das ja enorm ist, wenn man sich das mal anschaut, (HL das ist das Problem, das wir haben, das mit Abstand größte Problem, das wir habe, ist die Überbevölkerung. Sie sagen ja in einem Artikel, den ich gesehen habe von Ihnen, den ich unterschreiben würde, dass die Menschen durchaus in der Lage sind, 9 Milliarden Menschen zu ernähren, das ist nicht das Problem. Als ich auf die Welt kam, da hatten wir 3,5 Milliarden Menschen, jetzt haben wir mehr als doppelt so viel, man muss ja kein Mathematiker sein, was lässt Sie denn daran glauben, dass es bei 9 Milliarden bleibt?

HW Oh, das wiederum, sagen die Leute, die sich damit beschäftigen, Demographen, die können das relativ gut berechnen, weil sie sehen können, wie die Kinderzahlen sinken, (ML mit steigender Bildung…) mit steigender Bildung und bestimmten anderen sozialen Faktoren sinken die Kinderzahlen, auch heute schon, und dann können Sie hochrechen: wenn Sie weniger Kinder haben, haben Sie entsprechend in der nächsten Generation so und so viel Bevölkerungszuwachs oder -abnahme, und (HL dann muss man aber die Bildung heben, in Afrika zum Beispiel) ja, das kann man ja auch machen bzw. sollte man machen (ML es geht ja um Frauenbildung vor allem) ja, es gibt bei Bevölkerungswachstum keinen unendlichen Anstieg, es wird sich bei 9 – 9 ½ Milliarden irgendwie einpegeln. Da gibt’s sozusagen Übereinstimmung. Das macht das Problem nicht besonders klein, denn das sind immer noch sehr viele, wir haben durch Klimawandel und anderen Umweltstress natürlich immer mehr Probleme, diese Leute zu ernähren, nur über einen Faktor müsste man in dem Zusammenhang auch sprechen: dass natürlich die Menschen in den USA oder wir hier in der Bundesrepublik und so das Zehn- bis Zwanzigfache von dem verbrauchen, was Menschen in andern Teilen der Welt verbrauchen. Das heißt, wir müssen das Bevölkerungsproblem auch mit solchen teilen, und da kann die Lösung nicht sein: alle müssen so viel zuviel verbrauchen wie wir, das ist die Aufgabe…

Markus Lanz: Aber Ihr Buch gefällt mir deswegen so gut, Herr Welzer, ich hab das schon vorm Jahr gesagt, weil das ein optimistisches Buch ist, weil Sie sagen, wir müssen da für diese Öko-Lamentierer müssen wir eigentlich so Nöhlparks einrichten, da sperren wir die alle ein, da können die alle rummaulen von morgens bis abends, und diese Weltuntergangspropheten, bei denen die Uhren seit 40 Jahren auf 5 vor 12 stehen, äh, das kann man ja alles nicht mehr hören. Deswegen: wo ist sozusagen der positive Blick ins Morgen, wie lösen wir das? Wenn Sie sagen, zu recht ja sagen, wie kann das sein, dass wir weiterhin auf dem Niveau Spaß haben und Halligalli machen und CO2 in die Luft pusten, und die andern, die jetzt also grade erst dazukommen, die Schwellenländer, Indien und China usw., die jetzt aber auch partizipieren wollen, – dann können wir nicht einfach so weiter machen, was bedeutet das? Kommen dann tatsächlich die Verbote? Müssen wir runter von unserem Lebensstil? Oder gibt es ein gutes Leben, das nur anders gestaltet wird?

HW Ja, also ich hab ja für den Optimismus dieses Buches erstens subjektiv den Grund gehabt, dass ich dieses Gejammer nicht mehr hören kann, und diese pausenlosen Untergangsphantasien, die sind ja insofern eitel, diese Untergangsphantasien, weil wir heute auf dem allerhöchsten Niveau leben, das es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat. Das ist auch nicht pathetisch, das ist einfach so. Alle hier in diesem Saal leben besser als Ludwig der XIV., he? und das ist ja nicht nichts! Und die Lebenserwartung hat sich verdoppelt in den letzten hundert Jahren, alle diese Faktoren, und dann interessiert mich, wow, wenn das möglich gewesen ist, was waren denn die Bedingungen dafür, dass das möglich war? warum geht es heute so gut im Vergleich? Da haben wir n paar Faktoren: wir haben auf der einen Seite wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, wir haben enorme soziale Fortschritte, die haben sehr viel mit Gleichheit zu tun, die haben auch etwas mit der äh äh äh Emanzipation der Frauen zu tun, die haben was mit dem Bildungssystem zu tun, viele solcher Faktoren, und medizinischer Fortschritt natürlich auch, führen dann dazu, dass diese Lebensverhältnisse besser werden, aber – was immer nicht gesehen wird – es gehört auch n Gesellschaftssystem dazu, und wir leben in einem offenen Gesellschaftssystem, in einer Demokratie, die die Eigenschaft hat, sich permanent modernisieren zu können, weil sie Kritik zulässt, weil sie Bewegungen zulässt wie jetzt diese „Fridays for Future“, genau so wie die Grünen, die Öko-Bewegung war eine Modernisierungsbewegung, die brauchte diese Gesellschaft, ha, genau so brauchen wir jetzt die Kids ganz dringend, weil die Modernisierung geht nicht von den Altmaiers dieser Gesellschaft aus. Das muss man einfach mal so ganz schlicht sagen, das ist n Altersphänomen usw., auch das was wir als Realpolitik betrachten, hat ja in dem Sinne keinen Horizont, deshalb verstehen ja viele auch nicht, was wollen die eigentlich damit? Was bedeutet das jetzt, wie sieht denn unser Bildungssystem im Jahre 2030 aus, wie sehen unsere Städte, wie sieht unsere Mobilität 2030 aus? Das ist sozusagen pragmatisch, kurzfristig orientiert, macht aber keinen Horizont auf. Oder wir sehen mal das Beispiel der Autoindustrie: die Autoindustrie wird einen Strukturwandel durchmachen von der Dimension durchmachen, wie es vorher der Bergbau insbesondere im Ruhrgebiet vorexerziert hat. HÖREN WIR ETWAS DAVON? Wie sieht dieses Land nach der Autoindustrie aus? Das muss ja nicht negativ sein, das muss man abfedern, das nennt man Strukturwandelspolitik. Aber wir brauchen doch JETZT Visionen für die Zeit nach dem Auto. Wir brauchen Visionen für eine Zeit, wo diese Form von Emissionen – und übrigens auch Rohstoffverbrauch im ganzen, das ist eine verengte Diskussion, wenn wir nur über Emissionen sprechen. (Klar!) Wir haben – jetzt nach dem Davos-Gipfel wurde verkündet – wir haben jetzt globales Wachstum 2020 3,3 Prozent Wachstum: 3,3 Prozent Wachstum bedeutet 3,3 Prozent mehr Verbrauch – wie soll das auf einem Planeten, der jetzt unter Stress steht, funktionieren? Was haben wir für eine Vision für eine Wirtschaft jenseits des Wachstums? Und das meine ich mit Zukunftsbildern, die muss man nicht immer negativ bestimmen, es ist doch eine Herausforderung zu sagen: wir können’s doch viel besser. Ist doch viel interessanter als immer nur so weitermachen und hier und da herumzubasteln. Oder? 37:52 (Beifall)

* * *

Das Buch von Welzer – und zwei Rezensionen: hier.

Quellen und Rezensionen zu Jonathan Franzen in DIE ZEIT 30. Jan. 2020

DIE ZEIT 30.01.2020 Seite 37 Was, wenn es so kommt? Der Kampf gegen den Klimawandeöl ist verloren, sagt der Schriftsteller Jonathan Franzen. Manche Forscher behaupten gar, schon diesem Jahrzehnt breche die Zivilisation zusammen. Es ist Zeit, sich mit der „Kollapsologie“ zu befassen. Von Ulrich Schnabel. S.a. hier (leider mit Zahlschranke).

Kritik zum Begriff „Collapsologie“ siehe hier (Wikipedia Pablo Servigne)

DIE ZEIT 30.01.2020 Seite 53 Werden wir untergehen Jonathan Franzens jüngster klimapolitischer Essay hat spektakuläre Shitstorms ausgelöst. Jetzt kann man ihn auf Deutsch lesen. Von Elisabeth Thadden. S.a. hier (ohne Zahlschranke)

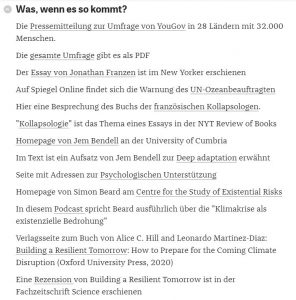

Zur Quellenseite der ZEIT hier = Zugang zu der folgenden Übersicht; dort kann kann man die einzelnen unterstrichenen Texte oder Infos anklicken.

Screenshot

Screenshot

Der Aufsatz „Deep Adaptation“ („Tiefenanpassung“) von Jem Bendell auf deutsch als pdf. abrufbar hier.

s.a. Kant, Heidegger (!) und Marx

s.a. Kant, Heidegger (!) und Marx