Aber was hat z.B. die Musik damit zu tun?

s.a. hier und hier

s.a. hier und hier

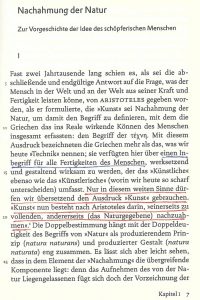

Wer auch nur eine vage Vorstellung hat von dem, was „Nachahmung der Natur“ bedeuten könnte oder sollte, wird auf der zweiten Seite in Blumenbergs Abhandlung stutzig, wenn er im Namen des griechischen Philosophen, der den Begriff erfunden hat, einräumt: „Dieses Einspringen der »Kunst für die Natur« geht so weit, dass Aristoteles sagen kann: wer ein Haus baut, tut nur das, was die Natur tun würde, wenn sie Häuser sozusagen »wachsen« ließe.“ In der Anmerkung ergänzt Blumenberg, dass bei Aristoteles „jene uns (zumindest hypothetische) unausweichliche Ursituation, in der noch nichts ist oder auch etwas von bestimmter Spezifität noch nicht ist,“ gar nicht vorkommt.

So wird uns durchsichtiger, wie die neue Ästhetik der Aufklärung es fertigbrachte, selbst für die Musik die Forderung von „Nachahmung der Natur“ gelten zu lassen, obwohl doch ihr Material keinem realen Phänomen nachgebildet ist und gerade die Nachahmung von natürlichen Geräuschen nicht als ästhetisch relevantes Phänomen gewertet werden soll. Unvermittelt kommt das Wort „belebt“ ins Spiel.

Charles Batteux (nach Dahlhaus „Musikästhetik“)

Charles Batteux (nach Dahlhaus „Musikästhetik“)

Zitat aus Wikipedia Batteux:

Mit seinem Werk Les beaux-arts réduits à un même principe (Die schönen Künste zurückgeführt auf ein einheitliches Prinzip, 1746) versuchte er die Naturnachahmung zu einem gemeinsamen Grundprinzip aller Künste zu machen – zumindest im Sinne der vraisemblance: Die Handlung muss wahrscheinlich, glaubwürdig sein (…)

Du Bos glaubte zu wissen (MGG Aufklärung), „daß die Künste weniger die äußerliche Gestalt der natürlichen Vorbilder nachahmen als die Wirkung, die von ihnen ausgeht.“ – „Poesie ist das Vorbild der Vokalmusik und diese ist das Vorbild der Instrumentalmusik.“

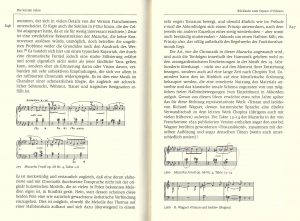

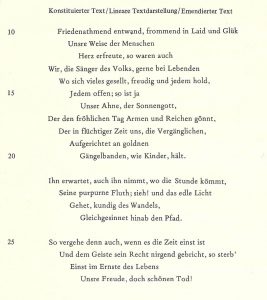

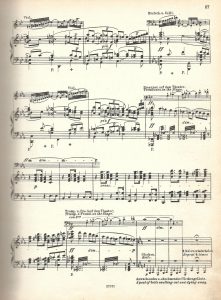

Man reflektiert einerseits die gegebene rationale Struktur der Musik. „Zum anderen zählt die Erkenntnis, daß die Stärke und die Pflicht der Musik darin bestehe, Gefühle und Leidenschaften auf vergnüglich Weise nachzuahmen und zu erregen, zu den zentralen Einsichten der Aufklärung. Batteux weiß, daß die Affekte, die die Poesie nur grob benennen kann, unendlich zu nuancieren vermag, so fein, daß keine Sprache fähig wäre, ihr darin zu folgen.“ (MGG) Ein Problem blieb die reine Instrumentalmusik. „Es ist unverkennbar, daß die Komponisten dem Verlangen des Publikums nach vernünftigen Stützen dadurch nachzukommen versuchen, daß sie die Musik mit Überschriften und Programmen verbinden. Es ist darüberhinaus offensichtlich, daß die Forderung nach Vermenschlichung der Kunst einen starken ›semantischen Druck‹ (Gülke 1984) auf die Instrumentalmusik ausgeübt hat. Sie bemüht sich, menschliche Gefühle auszudrücken, moralische Charaktere und Menschenbilder darzustellen. Einiges spricht dafür, daß der wachsende Sinn für die Autonomie der Musik Kompositionsentscheidungen beeinflußt. Haydn (etc…)“

Quelle MGG (Sachteil, neu): Artikel Aufklärung, Autor Wilhelm Seidel

Zurück zum Häuserbau des Aristoteles! Mir fällt ein, was Nikolaus von Cues zu Ehren des Laien gesagt hat, schon um ihn gegenüber dem Kleriker abzugrenzen: zum Beispiel zur Löffelschnitzerei (Blumenberg S. 11f). „Es ist von unschätzbarer signifikativer Bedeutung, dass hier das ganze Pathos des schöpferisch-originären Menschen und der Bruch mit dem Nachahmungsprinzip beim technischen, nicht beim künstlerischen Menschen hervortreten. Diese Differenz wird hier wohl zum ersten Male positiv betont, und darin liegt wesentlich der Wert des Zeugnisses, wenn man sich gegenwärtig hält, wie fast ausschließlich sich in der Folge die Bezeugung des Schöpferischen auf bildende Künste und Poesie konzentriert: dass dort der Autor von sich selbst und seiner schaffenden Spontaneität zu sprechen beginnt, gehört seit dem Ende des Mittelalters geradezu zur Erscheinungsform der Kunst.“

Blumenberg führt als weiteres Beispiel für die Entdeckung des technischen Geistes die Brüder Wright an, die sechs Jahre vor ihrem ersten Flug ein Buch über Ornithologie in die Hand nahmen und sich fragten, „warum der Vogel eine Fähigkeit besitzen sollte, die der Mensch nicht durch maßstäbliche Nachbildung der physischen Mechanismen sich aneignen könnte“. Sie begiunnen als mit demselben Topos wie vorher Leonardo da Vinci und Lilienthal. „Der Hiatus liegt zwischen Lililienthal und Wright: die Flugmaschine ist gerade dadurch wirkliche Erfindung, dass sie sich von der alten Traumvorstellung des Vogelflugs freimacht und das Problem mit einem neuen Prinzip löst: „wie die Verwendung der Luftschraube, denn rotierende Elemente sind von reiner Technizität, also weder von imitatio noch von perfectio herzuleiten, weil der Natur rotierende Organe fremd sein müssen.“

Anders als Blumenberg würden wir Musikbesessenen beim Beispiel aus der gefiederten Lebenswelt als nächstes den Gesang der Vögel assoziieren, der auch als Vorbild für den Musiksinn der Menschen gedeutet worden ist. Womit allerdings – trotz Messiaen – der Gedankengang der Nachahmung schnell im Sande verliefe.

* * *

Zwischenfrage: was ist mit der Affektenlehre? Werden die Affekte nachgebildet, dargestellt, nachgeahmt, oder werden sie zum Ausdruck gebracht? Kommen sie „von innen“ oder werden sie einem fixen Reservoir entnommen? Tatsächlich hat man wohl zuerst die Bewegungsweise der musikalischen Tonfolgen (und ihre suggestive Wirkung) für wesentlich gehalten, etwa die des Schreitens, Laufens, Springens, und sie mit den Affekten des Menschen äußerlich in Zusammenhang gebracht, denen der Trauer, der Andacht, der Freude, der Raserei. Äußerlich: d.h. mechanisch darstellbar, das richtige Tempo genügte. Es bestand kein Bedarf, von dem Tonwerk auf das Innere des Interpreten zu schließen. Man konnte mit unbewegter Miene rasende Läufe vortragen. Man musste es nur können, nicht die Freude empfinden (worüber denn?), vielleicht auch hervorrufen (oder auch Ärger, z.B. in der falschen Situation). Man verwechsele nicht die Freude , die mit dem Affekt gegeben ist, mit der Freude, die in der schieren Verklanglichung liegt, und sich durchaus mit der Darbietung eines Trauermarschs einstellt. Erst die Verbindung mit einem Text konnte differenziertere Bedeutungen suggerieren.

Zitat 1717

An seinem Clavecin soll man eine gefällige Miene zur Schau tragen. Man hefte den Blick nicht starr auf einen bestimmten Gegenstand, schicke ihn aber auch nicht allzusehr ins Leere: endlich – man blicke eine Gesellschaft, so eine vorhanden ist, an, als ob man gar nicht anderweitig beschäftigt wäre. Dieser Rat ist natürlich nur für die bestimmt, die ohne Hilfe der Noten spielen.

Quelle François Couperin: L’Art de toucher le Clavecin / Herausgegeben und ins Deutsche übersetzt von Anna Linde / Breitkopf & Härtel, Wiesbaden (1717) 1933 (Seite 11)

Zitat 1753

§. 13. Indem der Musickus nicht anders rühren kan, er sey dann selbst gerührt; so muß er nothwendig sich selbst in alle Affeckten setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt ihnen seine Empfindungen zu verstehen und bewegt sie solchergestallt am besten zur Mit=Empfindung. Bey matten und traurigen Stellen wird er matt und traurig. Man sieht und hört es ihm an.

Quelle Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen hier und hier 1753/1762

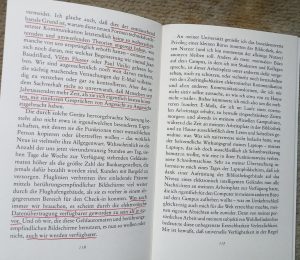

Carl Dahlhaus ( rote Hervorhebungen JR)

Die Vorstellung, daß es das Ziel der Musik sei, Affekte darzustellen und zu bewirken, ist ein Topos, der nicht weniger tief in die Geschichte zurückreichte als die Gegenthese, daß Musik tönende Mathematik sei. Isidor von Sevilla formulierte, gestützt auf antike Traditionen, im 7. Jahrhundert: „Musica movet affectus, provocat in diversum habitum sensus“. Und zwei Jahrhunderte später kehrt der Satz, daß Musik die Affekte bewege und den Hörer in wechselnde Gemütszustände versetzte, bei Hrabanus Maurus wieder. Musik, die nicht die Leidenschaften rührt, ist toter Schall.

Allerdings setzte die Affektenlehre, so sehr sie die Wirkung der Musik, die Bewegung des Gemüts hervorkehrte, eine primär gegenständliche, objektivierende Auffassung musikalischer Gefühlscharaktere implizit voraus. Die sprachliche Konvention des 19. Jahrhunderts, von „Ausdruck“ oder „Stimmung“ zu sprechen, ist, sofern von Musik vor der Mitte des 18. Jahrhunderts die Rede ist, irreführend oder mindestens mißverständlich. Die Bezeichnung „Ausdruck“ läßt an ein Subjekt denken, das hinter dem Werk steht und in der musikalischen „Empfindungssprache“ von sich selbst redet, das Wort „Stimmung“ an einen Gefühlskomplex, in den sich der Hörer versenkt, zurückgewendet auf seinen eigenen Zustand. Musikalische Gefühlscharaktere werden aber, wie Kurt Huber (Der Ausdruck musikalischer Elementarmotive, 1923) gezeigt hat, primär gegenständlich aufgefaßt. Der Eindruck des Ernsten, Trüben oder Matten wird unwillkürlich dem Tongebilde selbst als Eigenschaft zugeschrieben. Das melodische Motiv drückt zunächst, bei unbefangener Wahrnehmung, nicht Mattigkeit aus und versetzt auch nicht in eine matte Stimmung, sondern erscheint selbst als matt. Erst später, wenn überhaupt, wird der gegenständliche Gefühlseindruck als Zustand erfahren oder als Zeichen gedeutet: Sowohl der Übergang in eine Stimmung, die der Hörer als seine eigene empfindet, als auch die Vorstellung, daß der Gefühlscharakter Ausdruck einer Person, eines Subjekts hinter der Musik sei, sind sekundär. Zwar sind die verschiedenen Momente nicht scharf gesondert; sie fließen, oft unmerklich, ineinander, und es kann sich stets nur um ein Hervortreten, nicht um eine ausschließliche Herrschaft der einen oder anderen Funktion handeln. Doch ist bereits der Wechsel der Akzentuierung wesentlich genug, um Epochen in der Entwicklung der Gefühlsästhetik voneinander abzuheben.

Quelle Carl Dahlhaus: Musikästhetik / Musikverlag Hans Gerig Köln 1967 / Zitat S.29f

* * *

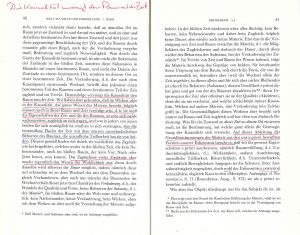

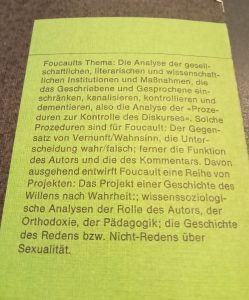

Eine gründliche Lösung verspricht die Arbeit von Birgit Recki: Mimesis: Nachahmung der Natur. Kleine Apologie eines mißverstandenen Leitbegriffs

Sie kennt offenbar Blumenbergs Arbeit nicht, zitiert aber wichtige Autoren, die zum Thema gehören (z.B. Valéry mit „Eupalinos“) / doch, sie kennt ihn genau – vgl. Anmerkg. 6 Siehe die eingehende Auseinandersetzung mit Platons Höhlengleichnis bei Hans Blumenberg: Höhlenausgänge, Ffm. 1989. / 47 In einer eingehenden problemgeschichtlichen Reflexion auf die Übergänge zwischen der Antike, dem Mittelalter und der frühen Neuzeit ist dieser Gedanke entwickelt bei Hans Blumenberg: „Nachahmung der Natur“. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, in: ders.: Wirklichkeiten in denen wir leben, Stuttgart 1981, 55 – 103. / 53 In diesem Zusammenhang gilt es, das ursprüngliche Eingreifen der Technik in die alltägliche wie auch die künstlerische Ausdrucksproduktivität angemessen zu berücksichtigen. Die Aneignung der gegebenen Gestalt im identisch reproduzierten Resultat geschieht stets über die kultivierten Fähigkeiten, das Können, die Beherrschung äußerer Mittel, deren Inbegriff die Technik ist. Zum Komplex von Natur, Kunst und Technik siehe die stark an Gehlen angelehnten, deutlich gegen Heidegger gerichteten, immer noch richtungsweisenden Ausführungen bei Hans Blumenberg: Das Verhältnis von Natur und Technik als philosophisches Problem, in: Studium generale, Jg. 4, Heft 8, 1951, bes. 465 f.

Birgit Recki (Zitat):

Wenige Intuitionen dürften wohl dem zeitgenössischen Kunstbegriff so selbstverständlich sein wie die, daß die „Nachahmung der Natur“ zu den Ladenhütern des künstlerischen Selbstverständnisses zu zählen ist. Da sieht es vorderhand nach einer Rehabilitierung aus, wenn zuletzt Arthur C. Danto in seiner eingehenden Erörterung zum ontologischen Problem des Kunstwerks auch die Auseinandersetzung mit der Mimesis als künstlerischem Rahmenprogramm wieder in den ästhetischen Diskurs aufnimmt.1 Mit einigem Scharfsinn führt er dabei im Anschluß an Nietzsches Tragödienschrift den Hintersinn dessen vor, was man – als Epiphanie oder Repräsentation – unter Darstellung zu verstehen hat 2, und überhaupt enthält der Vergleich mit magischen Praktiken im Bereich religiösen Sinnerlebens mehr als nur einen Fingerzeig auf die Bedeutung, die dem Mimetischen zukommt. Mit dem Rekurs auf die Aristotelische Beobachtung, für unser Vergnügen an Nachahmungen sei das Wissen um deren Charakter konstitutiv 3, ist überdies bereits mehr als die halbe Wegstrecke zu der Einsicht zurückgelegt, daß wir es bei der Nachahmung immer auch mit einer Reflexionskategorie zu tun haben, das Problem der Nachahmung mithin weitaus komplexer ist, als es sich auf den ersten Blick ausnimmt. Bei alledem ist es dann verblüffend, wie wenig Danto systematisch in der Frage der Mimesis zu sagen hat. Von einem im Sinne des üblichen Vorurteils halbierten Platon übernimmt er bei aller Differenzierung mimetischer Vorgänge schließlich doch den Topos von der bloßen „Verdoppelung“ der Realität, so als ob Nachahmung darin aufginge.

weiter: hier

stets gewinnt die Natur ihre Bestimmung erst in der Konfrontation mit ihrem jeweiligen Gegenbegriff. Sowie wir aber nur einen Augenblick länger darüber nachdenken, bedeutet das Natürliche uns dabei allemal das Ursprüngliche, in letzter Instanz Unverfügbare, das in der Reflexion auf das Ganze zugleich als der Bedingungsrahmen für das spezifisch Andere gedacht werden muß. Wir haben daher gute Gründe, die Natur nicht allein als den Inbegriff der außer uns und unabhängig von unserem Eingriff vorkommenden Dinge zu begreifen, sondern vielmehr als den Inbegriff der wirkenden Kräfte, in deren Gesetzmäßigkeiten eingelassen wir auch uns selbst noch vorfinden und die wir immer auch an uns selbst erleben können.

Aber inzwischen ist das als Natur und als natürlich Denkbare in seiner Komplexion so differenziert entfaltet, daß wir uns auch in diese falsche Alternative nicht länger drängen lassen müssen. Wir können eben heute über die Natur anders nachdenken als das Mittelalter; insofern ist das Neue an der Moderne in dieser Frage in letzter Instanz womöglich gar nicht darin zu sehen, daß man sich im Namen des genuinen Menschenwerkes endgültig von der nötigenden Verbindlichkeit der Natur abkehren kann – sondern eher darin, daß die abstrakte Entgegensetzung des menschlichen Beitrages und der Natur selbst noch in der Einsicht von einer weitaus tieferen und zugleich bei weitem geschmeidigeren Verbindung aufgehoben wird.

am Ende:

All dies sind bereits Beispiele für mimetische Vorgänge, auch wenn sie sich in elementareren Bereichen der physiologischen und psycho-physischen Reaktion abspielen als die Prozesse der künstlerischen Produktion und der ästhetischen Rezeption. Doch wenn man zudem bedenkt, wie leicht ein beschwingter Schritt in Tanz 55, eine ausdauernde Klage in Litanei oder Gesang, ein drastisches Nachäffen in Pantomime übergeht – wenn man sich etwa die mimische Reaktion Charlie Chaplins auf den Schrecken vorstellt, der Adorno befiel, als er bei der Begrüßung eines Kriegsversehrten unerwartet eine Prothese statt einer anderen menschlichen Hand in der seinen hielt 56: Dann hat man Beispiele für jenen fließenden Übergang von Kunst und Leben, wie er Dewey in seinem metaphysischen Naturalismus vorgeschwebt hat. 57

Was ist und was bedeutet das, was sich da abspielt? Etwas nachahmen zu können, und sei es tatsächlich nur im Sinne einer Imitation: Muß man nicht davon ausgehen, daß hier in jedem Falle eine lustvolle Erfahrung gemacht wird? Eine Erfahrung, die sich wohl treffend mit der Formel ausdrücken ließe, welche bei Kant allein den schönen Dingen reserviert ist: Sie „zeigen an, daß der Mensch in die Welt passe“. 58 In der Fähigkeit, das – und sei es am eigenen Leib – als unabhängig von uns selbst Erlebte durch mimetischen Nachvollzug welchen Grades auch immer auf uns zu beziehen, wird eine Entsprechung, ein grundlegendes Passen unserer selbst in den als das andere unserer selbst vorgefundenen Zusammenhang erlebt – eine Entsprechung, die wir wohl gar nicht anders denn als befriedigend erleben können.

In jedem dieser Fälle handelt es sich bereits um eine Steigerung des Eindrucks durch die Betonung des Ausdrucks.

(noch nicht endgültig, Lektüre intensivieren)

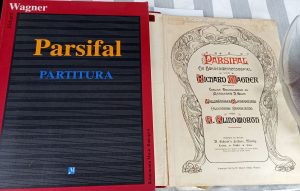

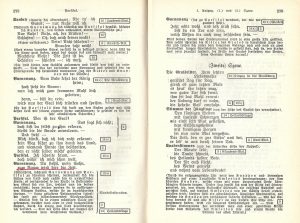

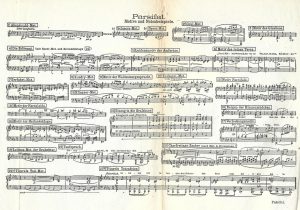

der meistzitierte Satz: „Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit“.

der meistzitierte Satz: „Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit“.