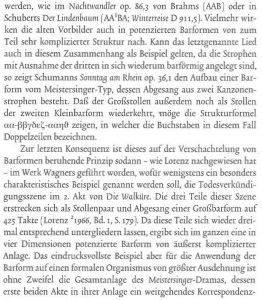

Zur Analyse der großen Form

Seit ich mich mit Wagners Werken hörend und spielend beschäftige, inbesondere aber, seit ich mich bei der sogenannten Staatsarbeit zum Abschluss des Schulmusikstudiums (1964) längere Zeit ausschließlich mit „Tristan und Isolde“ beschäftigte und auf die große Form aufmerksam wurde, die – wie ich meinte – im Parallelismus der drei Aufzüge deutlich zutage trat, plante ich, mich intensiver mit den Arbeiten von Alfred Lorenz zu den gigantischen Bögen bei Wagner zu beschäftigen. Doch das Misstrauen begann, als mir klarer wurde, wie tief er in die NS-Ideologie verstrickt war, und als ich am Ende der beiden Bände RICHARD WAGNER Ausgewählte Schriften und Briefe (1938), die ich antiquarisch für 18.-DM erstanden hatte, auf den folgenden Ausblick stieß, war ich schon einigermaßen kuriert. So sehr, dass ich mich nicht mehr um das Hauptwerk dieses Propheten kümmern mochte: „Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner“ in vier Bänden. Aber eine kürzere Version hätte ich mir durchaus gewünscht. Falls etwas „dran“ war. Eine Recherche über die Nazizeit des Autors war damals ungleich schwieriger als heute, und als die 68er uns aufweckten, war ich schon mit den großen Formen der indischen Musik beschäftigt.

Alfred Lorenz (1938)

Alfred Lorenz (1938)

Wikipedia (engl) hier zu Alfred Lorenz.

Zu seiner NS-Geschichte im Detail HIER

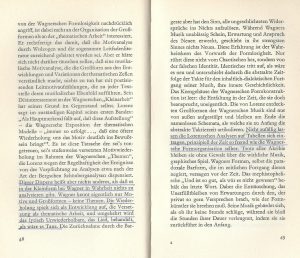

Aber ich blieb wachsam, wenn es um einen neuen Wagner ging: Adornos „Versuch über Wagner“ 1966 und diese erstaunliche Schrift von Dahlhaus, den ich in Darmstadt kennengelernt hatte (wo auch Adorno über Form sprach) und Rudolf Stephan uns (d.h. das Klaviertrio de Bruyn) täglich ins Gespräch zog.

Carl Dahlhaus 1971

Carl Dahlhaus 1971

Und nun erst die Entdeckung eines neuen Ansatzes für Lorenz bei Jens Wildgruber:

Quelle Festschrift Heinz Becker 1982, darin Jens Wildgruber: Das Geheimnis der ‚Barform‘ in R.Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Plädoyer für eine neue Art der Formbetrachtung Seite 205 – 213 / Laaber-Verlag 1982 ISBN 3 9215 1870-9

Quelle Festschrift Heinz Becker 1982, darin Jens Wildgruber: Das Geheimnis der ‚Barform‘ in R.Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Plädoyer für eine neue Art der Formbetrachtung Seite 205 – 213 / Laaber-Verlag 1982 ISBN 3 9215 1870-9

Bar-Form (AAB) Bogen-Form ( ABA = dreiteilige Liedform)

Die Behandlung der Bar-Form im Lexikon MGG (neu): der Artikel beginnt und endet interessanterweise mit Wagner:

… ein weitgehendes Korrespondenzverhältnis erkennen lassen und somit als Stollen einer Riesen-Barform dem 2. Akt als Abgesang gegenüberstehen (Mey 1901, S.363; Lorenz 1966 Bd.3, S.10ff).

… ein weitgehendes Korrespondenzverhältnis erkennen lassen und somit als Stollen einer Riesen-Barform dem 2. Akt als Abgesang gegenüberstehen (Mey 1901, S.363; Lorenz 1966 Bd.3, S.10ff).

Quelle MGG (neu) Die Musik in Geschichte und Gegenwart Sachteil 1 „Barform“ / Bärenreiter Metzler Kassel Basel etc. 1994 / Autoren: Johannes Bettelbach (Kurt Gudewil)

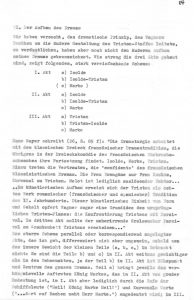

Man mag es als bloße Sentimentalität abtun, wenn ich mich an die Staatsarbeit von 1964 erinnere, die mich zum ersten Mal auf solche Großformen aufmerksam machte; auch der Name Lorenz fehlt nicht und immerhin war dieser Abschluss des Schulmusikstudiums (danach folgte das reine Violinstudium bis 1967, dann die Orient-Tournee und die Promotionsstudien über arabische Musik bis 1970) dafür verantwortlich, dass ich mich bis heute für das Phänomen Wagner interessiere, obwohl es den neuen musikethnologischen Arbeitsgebieten zu widersprechen schien. Es gehört alles zusammen. Das Thema lautete: „Die literarischen und philosophischen Anregungen zu Wagners Tristan und ihre Wiedergabe bzw. Umbildung in diesem Werk.“

Reichow 1964

Reichow 1964

Wie gesagt: eine Sentimentalität vielleicht, aber es wäre auch heute noch keine Strafarbeit für mich, ein Jahr lang aufs neue „Tristan und Isolde“ zu studieren. Damals soll mein früherer Geigenlehrer Raderschatt in Bielefeld geäußert haben: „ich dachte, er hätte endlich die Pubertät hinter sich“. Ein Irrtum, – ich wollte, ich könnte sie heute als erledigt betrachten.

Rudolf Stephan sagte uns damals: Lesen Sie Adornos Analyse zur Lohengrin-Instrumentation, überhaupt den „Versuch über Wagner“! Wie kam er darauf? Ich habe das erst im April 1966 umgesetzt und stieß wieder auf Lorenz, neue Fragen tauchten auf.

Ich wusste wohl, wie ungenügend mein Ansatz zu einem Überblick des Tristanstoffes war. Was nicht heißt, dass ich heute soviel schlauer geworden wäre. Vielleicht wüsste ich nur besser, wie ich weiterarbeiten müsste. Wenigstens hinsichtlich der Lektüre würde ich wie folgt beginnen, also durchaus bei Lorenz und bei meinem Wunsch, musikalische Riesenformen zu überblicken und nicht bei „schönen Stellen“ hängenzubleiben… wie oft wohl habe ich damals Wotans Abschied incl. Feuerzauber gehört, wie oft in meinem „Einzelhaft“-Zimmer in Köln-Niehl das Tristanvorspiel (erleichterte Fassung) am Klavier gespielt? Wie oft wohl? Auch Besucher*innen waren nicht sicher.

MGG

MGG  Mahnkopf

Mahnkopf

Quellen

MGG (neu) Die Musik in Geschichte und Gegenwart Personenteil Band 11 Artikel „Alfred Lorenz“ Autor: Werner Breig

Richard Wagner Konstrukteur der Moderne (Hg.) Claus-Steffen Mahnkopf, darin: Wagners Kompositionstechnik S.159-182 Klett-Cotta Stuttgart 1999

Letzteres ein besonders maßgebendes Buch, aus dem ein bezeichnender Satz zitiert sei:

Die Wagnerliteratur ist so vielseitig wie unüberschaubar. Ein jeder, gleich, ob musikalisch fachkundig oder nicht, glaubte, sich zu Wagner äußern zu können und zu müssen. Betrachtet man sie aber etwas genauer, folgt die erste Überraschung: Der Anteil der Literatur zur Musik Wagners ist verschwindend gering.

(Sein guter Hinweis auf Ernst Kurth: Romantische Harmonik und ihre Krise !!!)

Einstweilen begnüge ich mich, die Arbeit von Jens Wildgruber zu studieren, zumal sie nirgendwo in der Wagner-Literatur beachtet und zitiert wurde, auch wohl schwer aufzufinden war – ich weiß nicht, warum das so ist, auch nicht, warum man im Internet kaum Triftiges über den Autor und seine weiteren Arbeiten findet.

Weshalb Alfred Lorenz ansonsten fehlt (auch in meinem Bücherschrank), ist klar, obwohl man es selten so simplifiziert ausdrückt: er war ein unangenehmer Nazi (gestorben 1939!). Aber natürlich kann man sich mit ihm auseinandersetzen, ohne mit seinem weltanschaulichen Hintergrund zu sympathisieren. Das geht einem ja bei Wagner genauso!

(Fortsetzung von oben, Wildgruber)

Was mir hier besonders gefällt, ist sicher auch das, was mich an die frühen 80er Jahre erinnert, eine linke Haltung, die der Utopie zuneigte, dabei immer den positiven Zielpunkt der Geschichte ahnen ließ, die Moderne (siehe Mahnkopf); für mich immer im latenten Widerspruch zu meinen parallel realisierten „orientalischen“ oder „ethnischen“ Interessen. Ich zitiere aus Wildgrubers Artikel, um es leichter repetierbar zu machen:

Das ‚Geheimnis‘ der Barform liegt tiefer, zumal es nicht zum Gegenstand der ‚ästhetischen Vorlesung‘ gemacht wird; es liegt verborgen in der Frage, warum denn die Meister [der „Meistersinger“] im Bar die einzig statthafte Form künstlerischer Äußerung erblicken. Es gibt nur einen Hinweis darauf, daß Wagner darüber nachgedacht hat, und zwar unter einem geschichtsphilosophischen Aspekt. Die Ausgangsbasis ist zu schmal, um daraus eine komplette Theorie abzuleiten; die folgenden Ausführungen sind daher eher spekulativer Natur.

Dialektisches Denken, wie es sich im Strukturprinzip des Bars niederschlägt, ist immer auch geschichtliches Denken, das Geschichte versteht als einen fortschreitenden Prozeß, in dem von Konfliktlösung zu Konfliktlösung immer höhere Ebenen der gesellschaftlichen Organisation und des menschlichen Bewußtseins erreicht werden: Geschichte hat ein Ziel, dessen formelhafte Umschreibungen als ‚Aufhebung der Selbstentfremdung‘ oder ‚Neues Paradies‘ in ihrer Abstraktheit auf die Utopie verweisen. Wenn Wagner den Bar als dialektische Struktur interpretiert, so sieht er in ihm den Niederschlag des teleologischen Geschichtsbewußtseins seiner Schöpfer, d.h. des frühen Bürgertums, dem ein klares Ziel vor Augen lag, nämlich die Aufgabe, sich gegen das Feudalsystem durchzusetzen. Das vermittelnde Element zwischen einer Gesellschaft und ihren repräsentativen musikalischen Ausdrucksformen wäre demnach in der beiden gemeinsamen Strukturierung der Zeit zu sehen.

Speist sich das Selbstverständnis des Bürgers im ausgehenden Mittelalter aus dem teleologischen Bewußtsein, daß sein Ziel, die Selbstverwirklichung, in greifbarer Zukunft zu erreichen sei, so beruht das Feudalsystem auf genau entgegengesetzten Prinzipien. Es leitet seine Existenzberechtigung aus Vergangenem ab, aus einem in mythischen Bildern verklärten Ursprung, der dem Menschen anschaulich wurde in der Zugehörigkeit zur Blutgemeinschaft der edlen Sippe, im Besitz von Grund und Boden und in der Zugehörigkeit zu einem sozialen Stand. Die Rechtfertigung des Systems aus dem Ursprung steht in ersichtlichem Gegensatz zu teleologischem Bewußtsein: wo der Ursprung herrscht, kann Geschichte nur erfahren werden als Wiederholung dessen, was schon immer war, die Zeit steht unter demselben Gesetz des Kreislaufs wie das vegetative Dasein.

Elemente dieses Bewußtseins werden an zahlreichen Stellen im Ring des Nibelungen artikuliert, doch wäre es verfehlt, seine Konzeption aus dem ursprungsmythischen Bewußtsein ableiten zu wollen: es ist nur Stoff, nicht Strukturprinzip ( nur in Tristan und Isolde gewinnt es die Form beeinflussende Kraft).

Eine der denkbaren Formen, in der sich ursprungsgebundenes Bewußtsein niederschlagen kann, ist ganz offensichtlich der Bogen. Wenn die Meister also Walthers Prüfung abbrechen, tun sei es aus einem guten Grund: nicht etwa, weil ihnen eine altmodische Dacapo-Arie vorgetragen wurde, die für die historischen Meistersinger allenfalls eine allzu moderne Form gewesen wäre, sondern weil in der Bogenform das feindliche Prinzip seine Maske fallen ließ; der Junker sang nichts anderes vor, als die mißtrauischen Meister von ihm erwarten konnten.

Wenn Wagner gleichwohl Walther zu demjenigen Künstler macht, der den Bar zum wahren Ausdruck bürgerlichen Bewußtseins entwickelt, dann muß er Walther aus dem Bereich des Ursprungsmythos herauslösen. Genau dies – und darin liegt der Hinweis, daß Wagner vergleichbare Überlegungen angestellt haben muß – geschieht für alle drei Ursprungsbindungen, die das Gesetz des Ursprungs konkretisieren, wenn er Pogner über ihn sagen läßt:

Als seines Stammes letzter Sproß / verließ er neulich Hof und Schloß / und zog nach Nürnberg her, / daß er hier Bürger wär‘.

Es ist der Überlegung wert, ob dieser – Wagner unterstellte – Ansatz neue Wege zur Betrachtung musikalischer Formen erschließt.

Soweit Jens Wildgruber 1981. (Quelle siehe oben a.a.O.) Es waren die Überlegungen jener Zeit, die mich heute geradezu „heimatlich“ berühren.

17./18. April 2022

Übrigens habe ich vor Jahren (2016) im Blog schon einmal versucht, der Wagnerschen Kompositionsweise näherzukommen und bin nun quasi zufällig aufs neue an denselben Punkt geraten, wie man hier sehen kann. Allerdings im Parsifal. Und das passt nicht schlecht: der Blick zurück und auch voraus, immerhin haben wir heute schon Ostersonntag. Der Vollständigkeit füge ich noch einen weiteren Link hinzu, zu dem Artikel, der damals den Ausgangspunkt (Fluchtpunkt?) darstellte: hier zum 25. Juli 2016.

Und jetzt soll heute auch noch einmal der Link zur Youtube-Aufnahme folgen (ab 24:28),

Kundry 1992 Waltraud Meier, Poul Elming (Barenboim, Kupfer) HIER

darüberhinaus unten der entsprechende Notentext aus dem Parsifal-Klavierauszug meines Vaters, der ihn in seinen Kapellmeister-Jahren (in Schwerin erworben und) in Stralsund studiert haben wird, in den 1920er Jahren, noch optimistisch vorausschauend, womit wir heute – zurückschauend – ziemlich genau 100 Jahre im Blick hätten, – zugleich eine nahe Zukunft, die wenig Anlass zum Optimismus gibt.

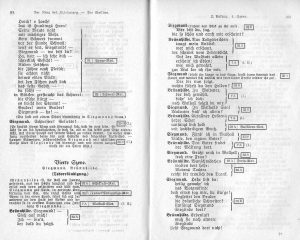

Tristans Blick

im Vorspiel

im Vorspiel

er schlägt die Augen auf, sie schenkt ihm das Leben, er stirbt, sie anblickend

Leben

Leben  Tod

Tod

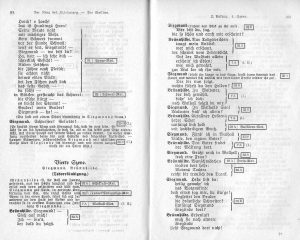

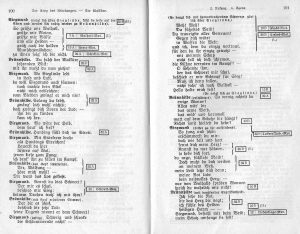

(folgt: Walküre: „Todverkündigung“ 2.Aufzug, 4.Szene (s.o. Bar-Form MGG)

Hören? Z.B. HIER (Solti 1957), a) bis 9:45 b) bis 13:07 / c) bis Ende / Im Textbuch auf Wiederkehr Motiv 32A achten (Seite 100 und Seite 101)

Hören? Z.B. HIER (Solti 1957), a) bis 9:45 b) bis 13:07 / c) bis Ende / Im Textbuch auf Wiederkehr Motiv 32A achten (Seite 100 und Seite 101)

Wer war Wagner? († 13. Februar 1883)

15. Januar 1882 / ZITAT:

15. Januar 1882 / ZITAT:

Man muss schon abgebrüht sein, um in diesem späten Porträt nicht das Antlitz eines Jenseitigen zu erblicken. Alles Blut scheint daraus gewichen, nur die blauen Augen tragen rot geäderte Ränder, der Teint wirkt kreidig, teigig, ungesund, Haar und Backenbart fast struppig, und besonders die lachsfarbenen Lippen lassen mehr eine Steckbriefzeichnung vermuten als das Werk eines renommierten Malers. Januar 1882, Palermo, Grand Hôtel et Des Palmes, der 41-jährige Auguste Renoir porträtiert den 68-jährigen Richard Wagner. Der Meister, so berichtet der musikbegeisterte Maler hinterher, sei »sehr fröhlich« gewesen, wenngleich nervös. 35 Minuten dauert die Sitzung, nicht eben lang, und Renoirs Einschätzung des Resultats lässt tief blicken. »Wenn ich vorher aufgehört hätte, wäre es noch besser gewesen.« schreibt er, »denn mit der Zeit war mein Modell nicht mehr so fröhlich und wirkte steifer. Ich habe die Veränderungen zu sehr übernommen.«

Noch mehr Flüchtigkeit im Skizzieren hätte somit ein noch echteres, authentischeres Wagner-Bild besorgt? Der Gedanke leuchtet ein. Wo die Pose fehlt, liefert der Mensch sich aus. Vor allem aber ist die Mühe interessant, die es [den] Komponisten offenbar kostet, sich in Pose zu werfen – und nichts als diese Mühe fängt Renoir ein. Ausgerechnet Richard Wagner, dem Virtuosen der Selbstinszenierung und -stilisierung, entgleiten hier die Züge, und wären da nicht die altbekannte Silhouette, nicht die opulente Seidenschleife am Hemdkragen und der schwere, pelzbesetzte Mantel (als sei der sizilianische Winter einer der härtesten), man würde ihn kaum wiedererkennen. Renoirs Malerkollege Paul Gauguin wertete die Physiognomoe des Deutschen hellsichtig als eine transparente, durchlässige: ein bleiches »Doktorengesicht, dessen Augen dich nicht fixieren, nicht ansehen, sondern zuhören«. Zwanzig Jahre später drehte der Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe den Spieß programmatisch um, ohne groß auf Wagner einzugehen. Das im Pariser Musée d’Orsay hängende Bild, schreibt er, sei »ein merkwürdiges Dokument. Es gibt gewisse Seiten Wagners mit verblüffender, fast erbarmungsloser Psychologie. Es steht dahin, wie weit sie dem Maler bewusst war, jedenfalls beweist das Bild, wie frei sich der Künstler vor dem Gegenstand seiner Verehrung fühlte.«

Quelle Rüdiger Schäpe und Christine Lemke-Matwey: Die Sächsischen Olympier / in: Richard Wagner Max Klinger Karl May WELTENSCHÖPFER / Hatje Cantz (Austellung Leipzig) Ostfildern 2013 (Seite 24f)

(JR) Ich erinnere an meine obige Verknüpfung des Wildgruber-Artikels mit meinen Hoffnungen um 1980, an die geheime Rolle der Moderne, und finde sie – ich mag Unrecht haben – auch in der Einschätzung des Wagner-Porträts von Renoir wieder, der offenbar für den Umschlagspunkt der Moderne (nach Wagner) einstehen soll, wie ich ihn auch nach dem eben zitierten Text avisiert sehe. Ohne dabei zu frohlocken. Ich habe vor zwei Tagen den Renoir-Film gesehen, war ernstlich berührt und hätte ihn gern noch einmal gesehen… Es würde zu weit führen, darüber nachzudenken (sein Alter und auch: das Altern der Moderne). Hier ist die Fortsetzung des Zitates:

Schön für Renoir, möchte man sagen – und nicht ganz so schön für Wagner? Von der Moderne, die sich hier am Horizont abzeichnet, ist der deutsche Überkünstler gegen Ende seines Lebens mindestens so weit entfernt wie der französische Impressionismus vom Bärenfell Jung-Siegfrieds auf der wagnerschen Opernbühne des 19. Jahrhunderts. Das eigentlich Aufregende aber ist, dass Wagner sich dessen bewusst war. Auch das enthüllt Renoirs Porträt: Indem es einen sich Verabschiedenden zeigt, einen, der bereits Platz gemacht hat. All die Zukunftsorgelei, die Wagner stets lautstark betrieben hatte, in Wort und Ton, in seinen Schriften wie in seinen Musikdramen, sie muss vor einer Zeit, die nicht nur an Gott, sondern auch an der Stellvertreterschaft des Künstlers für dass Göttliche auf Erden zweifelt, notwendig verstummen. Die Schwelle zum nächsten Jahrhundert kann und will Wagner, der Visionär und Utopist, nicht überschreiten – zumal er sich von seinem Selbstbildnis, seinem künstlerischen Rollenverständnbis offenbar nicht zu lösen vermag. Dabei wären Wagner und Sigmund Freud gewiss ein famoses Dioskurenpaar geworden.

ZITATende

(JR) Mit dieser zuletzt genannten Paarung wären wir schon fast bei Thomas Mann und seinem großartigen Essay aus dem Jahre 1933, den ich aufs neue anschaue. Für mich als Leser jedoch steht – sinnvollerweise, aber rein zufällig – erst recht auf der Liste das neue Buch von Volker Hagedorn: FLAMMEN Eine europäische Musikerzählung 1900 – 1918 (Rowohlt 2022). Siehe hier.

Wer genau den gleichen Weg gehen will wie ich, könnte sich schon mal … etwas einhören (die Vorstellung beginnt genau bei 2:20) HIER (Pelléas et Melisande)

darin (Seite 70): Die Kunst des Wichtigtuns / von Steve Ayan / Psychologen erforschen, wer für bedeutsam klingende, aber hohle Phrasen empfänglich ist. Ihre verblüffende Erkenntns: Intelligente Menschen fallen auf den verbalen Pomp seltener herein, produzieren ihn aber um so geschickter.

darin (Seite 70): Die Kunst des Wichtigtuns / von Steve Ayan / Psychologen erforschen, wer für bedeutsam klingende, aber hohle Phrasen empfänglich ist. Ihre verblüffende Erkenntns: Intelligente Menschen fallen auf den verbalen Pomp seltener herein, produzieren ihn aber um so geschickter.