Ogoya Nengo, [siehe auch hier], der preisgekrönte Edelstein der Dodo-Musik in Kenya, ist im Begriff, ihren Kreis zu vollenden. Nach mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne scheint Nengo gerade erst ihre Karriere zu starten, sich ihren Weg hineinzusingen in die Herzen der vielen Menschen in den Dörfern und großen Städten rund um die Welt. Bobastles Nondi plauderte mit ihr vor dem Auftritt im Goethe-Institut Nairobi am 4. April 2009.

Wer ist Ogoya Nengo?

Ogoya Nengo ist Musikerin, Interpretin, Großmutter, Pflegekraft und Ehefrau, auch wenn mein Mann inzwischen verstorben ist.

Ist Ogoya Nengo dein richtiger Name?

Mein Name ist Anastasia Oluoch Akumu. Akumu ist mein Ehemann. Ogoya Nengo ist mein Bühnenname und so werde ich auch in dem Dorf genannt, wo ich geheiratet habe. Ogoya ist abgeleitet von Magoya, dem Dorf, wo ich geboren bin, es liegt nahe bei dem Fluss Nzoia in der Provinz Nyanza in West-Kenya. Du weißt: wo ich herkomme, werden Frauen selten bei ihrem Namen genannt. Die Leute nennen dich nach dem Namen, den dein Clan trägt, dein Stamm, das Dorf, der Distrikt, nach geographischen Besonderheiten wie Bergen, Seen oder Ebenen, nach deinen prominenten Verwandten oder prominenten Leuten in deinem Dorf und später nach deinen Kindern. Es wird als respektlos angesehen, eine Frau bei ihrem realen Namen zu nennen, wenn sie verheiratet ist.

Nengo meint andererseits ganz einfach „der Preis“. Ogoya Nengo soll daher bedeuten „die mit einem Preis bedachte Tochter des Magoya“.

Warum nennt man dich „die mit dem Preis bedachte“?

Erstens bin ich eine Frau und jede Frau hat einen Wert. Wie hoch oder niedrig dein Wert ist, hängt davon ab, wie du dich selbst einschätzt. So auch in meinem Fall: schon als junges Mädchen wusste ich, dass ich „hochpreisig“ war. Zweitens galt schon seit meinen frühen Tagen, dass man etwas zu zahlen hast, wenn man mich für eine Aufführung bekommen will. Und in den Dörfern konnte jede Sache, die mit einem kleine Preis verknüpft war, als kostspielig wahrgenommen werden, einfach wegen der allgemeinen Armut der Bevölkerung.

Wann hast du dein Talent entdeckt?

Vor langer Zeit, als ich noch ein kleines Mädchen war! Das ist schon mehr als 50 Jahre her. Als wir noch kleine Mädchen waren, hatten wir unsere Mutter oder ältere Verwandte zum Fluss zu begleiten, um Wasser zu holen oder um zu baden. Wir fühlten uns eigentlich wie auf einer Vergnügungsreise, wir spielten, sangen und tanzten den ganzen Weg über und auch am Ufer des Flusses, vor oder nach dem Baden. Als Kinder konnten wir aus vollem Herzen singen und tanzen bis wir völlig außer Atem waren. Und auch wenn wir zu den Feldern gingen, um nach dem Vieh zu sehen: wenn das Vieh graste, war alles, was wir taten – spielen, singen und tanzen. Aber immer und überall war man einhellig der Meinung, dass meine Stimme hervortrat aus all den Mädchen, von denen einige meine Schwestern waren, und sie wuchsen auch auf, um große Dodo-Sängerinnen zu werden. So befand ich mich, als ich eines Tages die Pubertät erreichte, schon in einer Position, dass ich in öffentlicher Funktion sang. Das war in den 1950er Jahren.

Es ist also richtig zu sagen, dass du dich selbst durch die Spiele der Kindheit entdeckt hast?

Nicht wirklich! Selbst als Kinder waren wir keine Krachmacher. Wir ahmten gewöhnlich ältere Frauen und Männer nach, die bei Begräbnissen sangen, oder bei Trink-Parties, Hochzeits-Zeremonien und vielen anderen familiären oder sozialen Anlässen im Dorf. Dabei waren meine Mutter und mein Vater beide schon von sich aus perfekte Sänger. Ich muss also sagen: das Singen liegt in unserm Blut. Ich bin die zuletzt geborene, und all meine fünf Schwestern und der einzige Bruder waren schon Interpreten.

Soll das heißen, dass Dodo-Singen etwas ist, das in diesem Teil der Welt weithin von verschiedenen Leuten praktiziert wird?

Ja und nein! Ja: weil es damals, als ich aufwuchs und sogar bis weit in die 1980er Jahre, viele solche Funktionen gab, zu denen Interpreten verschiedenster Formen eingeladen waren. Wir hatten sogar Wettbewerbe. Die Leute befassten sich allgemein damit. Das Land war übersät mit traditionellen Interpreten. Aber die Dinge haben sich seitdem geändert. Jetzt gibt es nur noch wenige Anlässe, bei denen man etwas aufführt. Und das hat den Wettbewerb viel höher gepuscht, umgekehrt auch manche Interpreten für immer von der Bühne runtergepuscht.

Was hat dich fähig gemacht, all das erfolgreich durchzustehen?

Meine Stimme und die Komposition meiner Lieder. Siehst du: du kannst eine große Stimme haben, aber wenn das, worüber du singst, ohne Relevanz für die Gemeinschaft ist, oder wenn du eine schlechte Sprache verwendest, werden sich die Leute von dir abwenden. Als Dodo-Sängerin weiß ich sogar, dass es eine gewisse Klasse von Leuten ist, die meine Musik hört. Ich muss ihre Sprache zu sprechen, ich muss ihre Themen berücksichtigen, muss ihren Stil tanzen. Und ich muss schon sagen: Dodo Fans sind eine sehr spezielle Sippschaft in der Gesellschaft.

Traditionelle Musik, insbesondere des Luo Volkes, wird assoziiert mit schlechter Sprache und einem gewissen Grad von Vulgarität. Kann Dodo sehr unterschiedlich sein?

Es hängt davon ab, wo du herkommst und in welchen Funktionen du zuhaus bist. Alles wird in einem Kontext gesehen und beurteilt. Dodo ist in dieser Hinsicht nichts völlig Außergewöhnliches. Du hast eben deine Gedanken zu jedem besonderen Zeitpunkt mit deinem Publikum zu verbinden.

Worüber singst du?

Ich singe über alles! Ich singe über das Leben, wie ich es sehe und lebe, ich singe über Leute, die ich treffe und mit denen ich zu tun habe. Ich singe über politische Dinge, wie sie sich für mich darstellen. Ich singe über alles, einschließlich dem Aufstieg des US-Präsidenten Barack Hussein Obama; Obama wuodwa (Obama, unser Sohn). Ich singe über Dinge, wie sie um mich herum geschehen.

Was sind einige deiner Lieblingsthemen und was sagst du darüber?

Gare Matatu, das bedeutet „Autobus“, insbesondere die Autobusse, die auf Kenyas Straßen berüchtigt sind, da stehen die Passanten einander auf beiden Seiten gegenüber, und der Einstieg ist von hinten, und das beleuchtet die dunkle Seite des Fahrgasttransports und die Belästigung, denen Frauen ausgesetzt sind, in einer solch unkontrollierten Gesellschaft. Passagiere besteigen diese Wagen von hinten, und wenn du Frau bist, stößt dich der männliche Kartenverkäufer oder Chauffeur nach hinten, so dass du rüber steigen musst, um reinzukommen. Manchmal ist der Wagen gefüllt bis zur Tür, wobei die Frauen hinten wieder rausgestoßen werden und Männer, die ausgestreckt drüberhängen, reiben sich gegen die Rückseiten der Frauen, so wie der Wagen schlingert und schleudert. Und das sind Männer, die deine Söhne oder Schwiegersöhne sein könnten. Es passiert heute noch.

Dhiang Okelo Masira (die Kuh ist Ursache all dieser Leiden), das erzählt von der Notlage der Frauen nach der Heirat, wie sie über die Jahre hinweg in Gebrauchsartikel verwandelt werde. Es ist wie mit Kühen.

Wenn einmal eine Kuh als dein Brautpreis bezahlt ist, hörst du auf, ein eigenes Wesen zu sein, stattdessen bist du in eine Sache für den Mann verwandelt, der dich oft genug wie eine Fußmatte behandelt. So befindest du dich in der Ehe, statt für das eigene Glück und das der Familie, ganz einfach in der Situation der Kuh, die wahrscheinlich längst geschlachtet oder verkauft wurde von deinen Leuten.

Die meisten Dodo-Sängerinnen sind auf ihre Dörfer eingeschränkt. Wie hast du den Weg hinaus zur Stadt gefunden?

Wieder: durch meine Stimme und den Zufall! Die Leute suchen mich für Aufführungen bei Begräbnis-Zeremonien, Hochzeiten und andere soziale Zeremonien, politische Funktionen und Kampagnen, Graduiertenfeiern und vieles andere. So kam dann dieser Tag, an dem ich eingeladen war, einen Ehrengast zu unterhalten (den Schwiegersohn) in Alego, im Siaya District, und das Schicksal wollte, dass der Ehrengast sich als Musikproduzent aus Nairobi entpuppte, William Tabu Osusa vom Katebul Production House [s. Anmerkung am Ende dieses Beitags]. Ich hatte keine Ahnung, dass ich für meinen nächsten Boss sang! Tatsächlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich wirklich auf bestmögliche Weise präsentiert. So, aber nach diesem Treffen kam Tabu ins Dorf, um nach der alten Frau zu schauen, die sich auf ihre Art in sein Herz gesungen hatte, und er fragte, ob sie bei ihm Aufnahmen machen könnte. Ich sah, wie sich eine neue Welt für mich öffnete.

Während ich in den Katebul Studios des GoDown Arts Centre in Nairobi war, hörte ein anderer möglicher Interessent namens Opiyo Okatch, ein zeitgenössischer Tänzer, meine wunderbare Stimme, während er seinen Tanz probte, und er verliebte sich auf der Stelle. Er dachte einfach, dass dieser Tanz besser gehen würde, wenn er ihn zu dieser Stimme tanzen würde. So nahm er Kontakt auf, und ich, als die Musikerin, die ich bin, gab ihm eine Chance, und gut: Tabu Osusa verstand es.

Und die Dinge liefen dann sogar noch besser, wie du hier sehen kannst, ich bin flankiert von einer jüngeren Generation von Männern: Olith Ratego und Makadem [das sind die zwei Ketebul Afro-Fusion Musiker, die im Augenblick Ogoya Nengo in der Stadt begleiten und bei ihrer Goethe-Instituts-Tour als ihre Interpreten arbeiten].

Mit Katebul und Opiyo Okatch bin ich durch Kenya (speziell Nairobi), Uganda, South Africa, Mozambique, Deutschland, Frankreich und Brasilien getourt. Ich habe auch ein Album mit Katebul aufgenommen, es sollte bald heraus sein. Sie haben das Mädchen in mir wiedererweckt!

Mit diesem Album hoffe ich, auch auf Video produziert zu werden; ich wünsche auch mich selbst auf der Leinwand zu erleben wie andere Musiker.

Was hat sich über die Jahre verändert in deiner Welt der Musik?

Sehr viel hat sich verändert in der Musikwelt. Zum Beispiel wurden wir, als wir anfingen, nicht direkt bezahlt. Stattdessen wurden wir von unseren Zuhörern mit Beweisen ihrer Wertschätzung bedacht: das konnten Maiskörner sein, Sorghum, Hirse, Erbsen oder dergleichen; Ziegen, Schafe, Kühe und Bullen und solche Sachen. Dann begannen sich die Dinge zu ändern und wir fragten nach ganz bestimmten Sachen. Und dann wurden wir mit Geld bezahlt.

Eine andere Sache, die passierte, ist, dass soviel Lärm in die Musik eingeführt wurde. Zum Beispiel hatten wir immer Ohangla, Tung, Orutu, Nyatiti und sogar Grammophone dabei, was alles laut genug war. Noch konnten wir also mit unseren puren Stimmen singen neben diesen Instrumenten auf einer konkurrenzfähigen Bühne, wo jeder sein Publikum erreichen und sogar die Aufmerksamkeit der Mehrheit gewinnen konnte. Wir konnten klar inmitten dieser Musikformen herausgehört werden. Das gelang uns, weil jeder seine Musik spielte und das Publikum so sehr auf musikalische Qualität, nicht auf Quantität ausgerichtet war.

Aber heutzutage kannst du nur eingeladen werden auf eine Bühne, wo du in Konkurrenz trittst mit Lastwagenladungen von Sound-Systemen, so dass es, wenn die angeschaltet sind, nicht nur deine Stimme verschlingt, sondern dir auch Kopf, Herz und Magen umdreht und Schmerzen verursacht. Das ist Lärm!

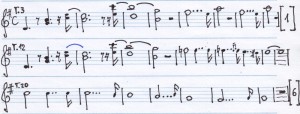

So viele Dinge sind in unsere Musik eingeführt worden. Dodo-Musik wurde eigentlich nur mit Poko (Kürbis), Peke (Bottle-Tops), Kayamba und Whistle gespielt. Aber man sagte mir, dass jetzt die meisten Instrumente und viele andere Effekte von einer Maschine produziert werden können, was bedeutet, dass einige von unsern Leuten, die diese Instrumente spielen, überflüssig werden, wenn wir diesen Weg mitmachen.

Was ist gleich geblieben?

Die Hörerschaft. Ob in den Dörfern von Kenya oder in den großen Städten der Welt, – du findest immer noch ein passioniertes Publikum, das nach deiner Musik verlangt und dir Aufmerksamkeit schenkt.

Was würdest du gern ändern, wenn du fortfährst mit Musik?

Den Lebensstil der Musiker in meiner Kategorie! Siehst du, wenn die Leute sehen, wie du überall herumreist, in Flugzeugen, wie du umgehst mit den Hohen und Mächtigen, schwarz und weiß, dann erwarten sie, dass du Geld hast. So viel Geld, dass du in einer Position bist, mit ihnen zu teilen! Aber das ist nicht der Fall.

Wieder ist es so, wenn die Leute kommen und mich in meinem Haus besuchen, sollten sie ein wunderschönes Haus finden, das dem Status eines Musikers zukommt, von dem sie hören und lesen. Aber das ist nicht der Fall.

Wie könnte dies deiner Meinung nach geändert werden?

Indem man für uns viele Jobs schafft und viele Tourneen vermittelt, durch die wir gutes Geld bekommen können. Auf diese Weise muss ich mich nicht um die Bewirtschaftung meines Landes sorgen, wofür ich ja jemanden beschäftigen könnte, während ich mich auf die Musik konzentriere.

Wir können sogar mit einer großen Band voller traditioneller Musikinstrumente auftreten, die wir in unseren Shows einsetzen, und wir werden gemietet, wenn wir nicht gerade irgendwo beschäftigt sind.

Ich denke, die Leute lieben es, alte Frauen als Entertainer zu erleben, wann immer sie in die Tage von früher zurückkehren wollen; die älteren jedenfalls. Und die jüngeren könnten auch den Weg der Erinnerung gehen, sehen und hören, was für eine Musik ihre Vorväter und Mütter gemacht haben.

Gibt es irgendetwas Negatives über Musik zu berichten?

Es hängt alles davon ab, wie du dich außerhalb der Bühne und auf der Bühne benimmst. Wenn du dich selbst in einer Weise aufführst, die dich als negativ kennzeichnet, wird die Musik negativ für dich sein. Aber wenn du es ernst nimmst als Karriere, wird die Musik dich ebenfalls mit Respekt behandeln.

Sicher, – überall gibt es Leute, die Musikern und besonders Frauen mit Verachtung begegnen. Aber daher kommt gerade der Unterschied. Traditionelle Musik wird doch weithin mit Respekt und Würde behandelt. Und ganz besonders Dodo hat ein erstklassiges Publikum. Wir bringen eine besondere Unterhaltung für besondere Leute bei besonderen Gelegenheiten. Das bringt uns durchaus einen gewissen Level von Respekt.

Was können wir von dir in kommenden Tagen erwarten?

Musik, Musik und noch mehr Musik! Ich werde gerade immer besser!

Quelle Fotos: Sven Kacirek und Stefan Schwander 2013 / Text: Bobastles Nondi in dem Journal Artmatters (Kenya, Nairobi) am 8. April 2009 / Übersetzung JR

ZITATE aus der Wissenschaft

In einer mit anderen traditionellen Kulturen kaum vergleichbaren Weise wird Musikkultur in afrikanischen Gesellschaften vom einzelnen Musiker geprägt. Gemeint sind hier Gesellschaften mit oraler oder besser gesagt auraler Tradition, denn die musikalische Tradierung von einer Generation zur nachfolgenden ist überwiegend aural oder verbal. In traditionellen afrikanischen Musikkulturen wird Musik im Spannungsfeld zwischen den Musikern und der Gesellschaft gestaltet, wobei der eine Teil nicht ohne den anderen existieren kann. Die Gesellschaft kennt verbindliche Verhaltensmuster, denen sich keiner entziehen kann, auch nicht der traditionelle Musiker. Die auf dieser Basis bestehende ’sonische Ordnung‘ ist für alle Beteiligten verbindlich und erst dann gefährdet oder im Wandel begriffen, wenn sich einige der sie prägenden Voraussetzungen, vor allem die sozialen Bedingungen, geändert haben. Diese Entwicklung ist in Afrika durch den Kolonialismus und dessen Folgen wie die später einsetzende Urbanisierung eingeleitet worden.

(…)

Jede Musik besteht in einem kulturellen Kontext. In der Vergangenheit haben manche Autoren die hohe ‚Funtionalität‘ der Musikpraxis in Afrika als diskriminierendes Merkmal gegenüber der Kunstmusik Europas hervorgehoben. Solche Perspektiven beruhen jedoch auf einer Fehleinschätzung und gehen darauf zurück, daß vielen abendländischen oder abendländisch geschulten Beobachtern die ähnlich hohe Funktionalität der europäischen Musikpraxis und ihre Einbettung in einen komplexen sozio-kulturellen Rahmen längst unbewußt geworden war. Bezüglich Afrika kann daher die Frage nach dem kulturellen Kontext nur danach ausgerichtet sein, zu untersuchen, welche spezifischen Kontexte in den einzelnen Musikkulturen und für einzelne Musikgenres hier verbreitet sind. Es geht nicht darum, ein Mehr oder Weniger von Kontext im Vergleich zu anderen Weltkulturen festzustellen.

Quelle MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart, neue Fassung, Sachteil Band I 1994) Afrika südlich der Sahara, Sp. 131 f und Sp. 121 f Autoren: Artur Simon, Gerhard Kubik.

Einblicke in den Kontext der Dodo-Musik, – sie gehört zum Volk der Luo. Dazu siehe die Wikipedia-Artikel zur Ethnie,zur Sprache und zur Gliederung der Luo-Sprachen.

Anmerkung zu William Tabu Osusa vom Katebul Production House

I’ve recently moved to Nairobi and so earlier this week had the pleasure of visiting the Ketebul offices in the downtown industrial area and meeting the super-cool team. Tucked away in an unassuming street, Ketebul is situated in the Go Down Arts Centre, a graffited music enclave of made up of some seriously hip outlets.

Fortsetzung HIER („Meeting Katabul: an interview mit Tabu“) http://www.singingwells.org/meeting-ketebul-an-interview-with-tabu/

Siehe auch den am 18.08.2014 veröffentlichten Youtube Film:

Dodo Group feat Ogoya Nengo – The Singing Wells project

Recorded on the 28th November 2011 in Rang’ala village, Nyanza, Kenya, as part of the Singing Wells field trip to record the music of the Luo of Kenya.

Welche Menschen stecken hinter dem Projekt? Wie sehen sie aus? Bitte weiterklicken – HIER.

Eckhaus Paulusstraße

Eckhaus Paulusstraße